ブログ

論語検定がんばっています!

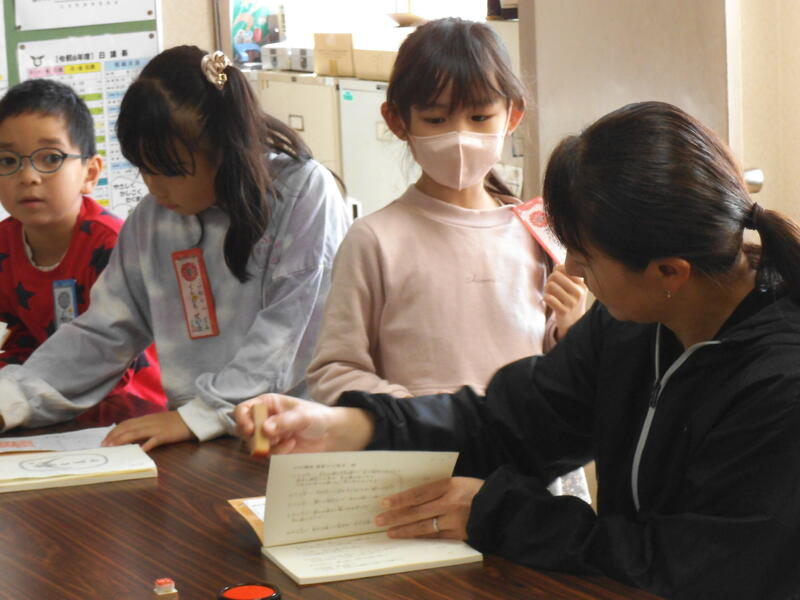

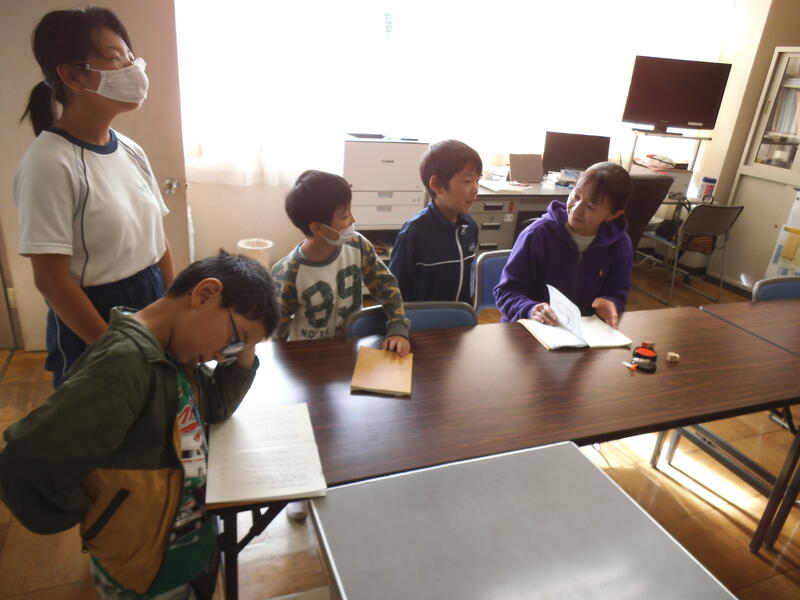

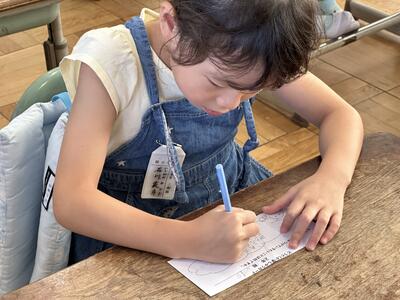

休み時間、昼休みになると、校長室から何やら聞こえてきます。

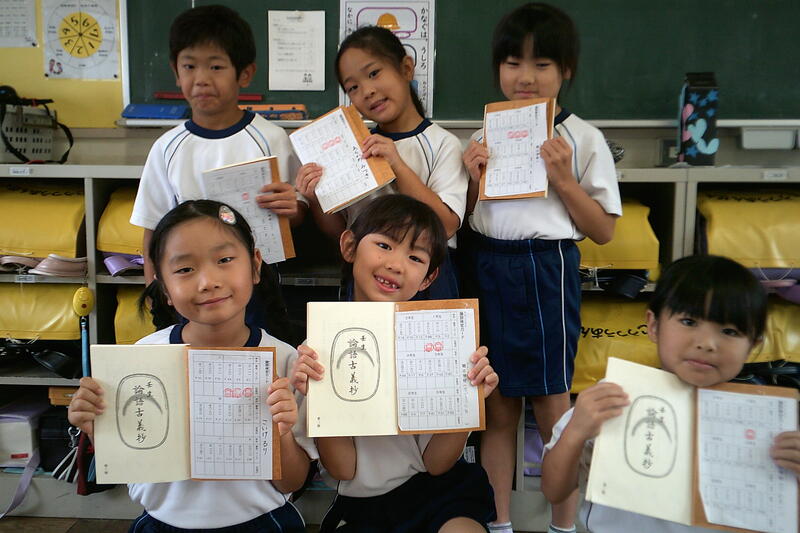

論語検定を受けに来る子供たちです。一年生も堂々と論語を唱えていました。

中には、かけ算九九の検定を聞いてもらう子も。全部の九九を1分30秒以内で言えるそうです。

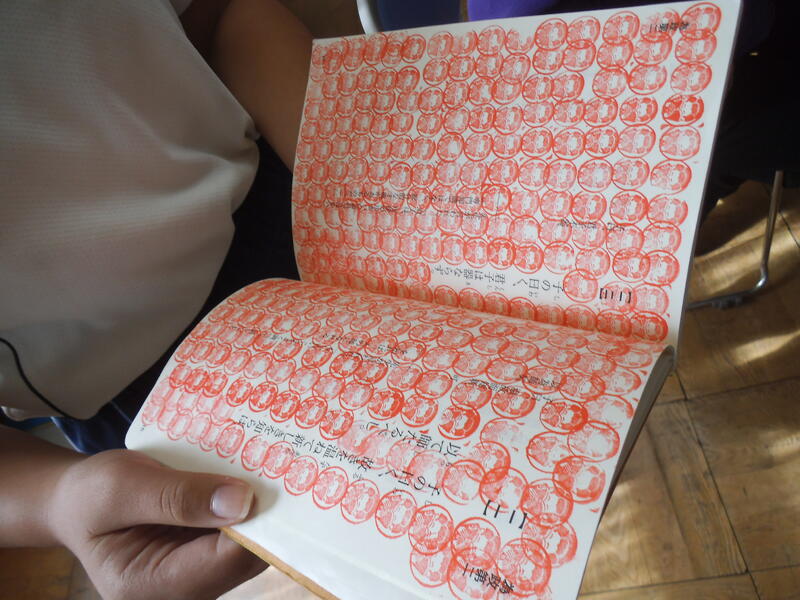

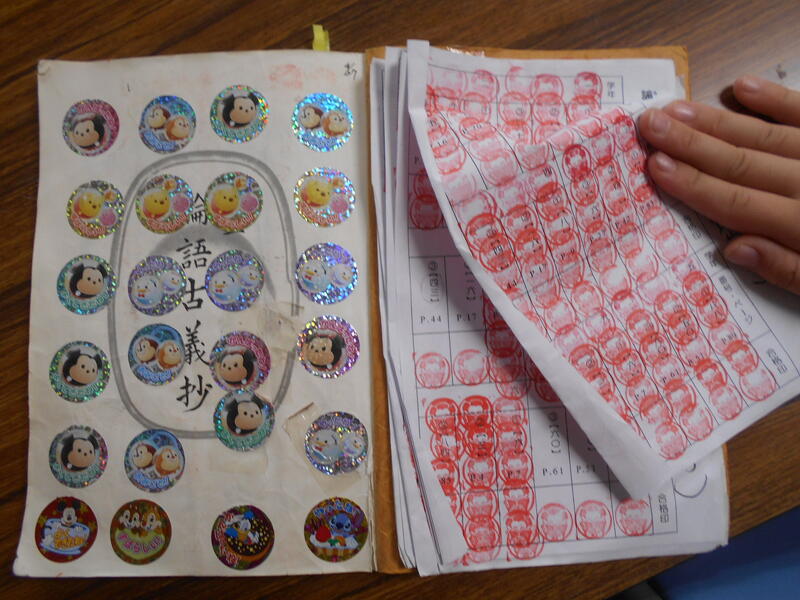

高学年のお姉さんの論語の本は、合格のはんこでいっぱいでした。すごいですね。

みなさんもぜひ、校長先生に聞いていただきに、校長室に来てください。

11月10日(土)に城址公園ホールにて「藩校学習館まつり」が行われます。論語検定世界チャレンジに合格している子供たちが、大きなホールで論語18編を大朗誦する姿は圧巻です。

この日は、他にも理科展やゼロカーボンシティなどたくさんの発表が行われるようです。

みなさん、ぜひ足をお運びください。

5,6年 家庭科ミシン

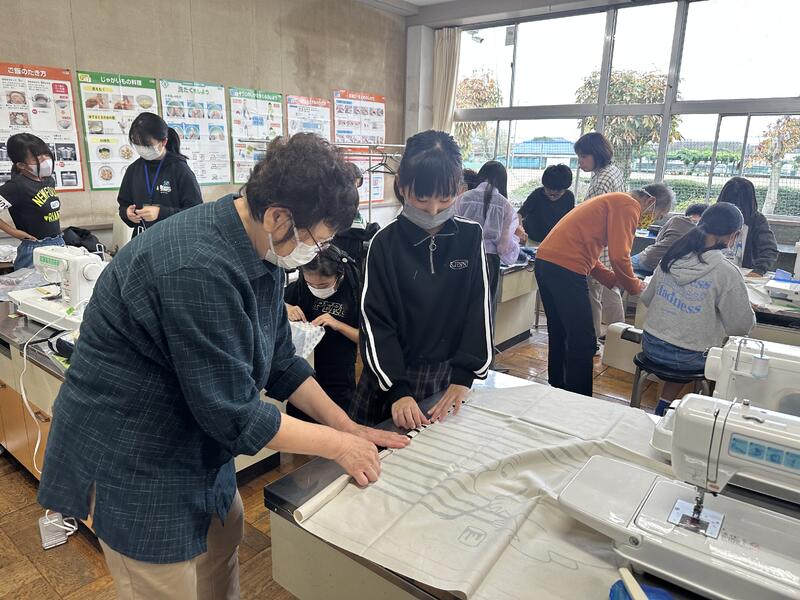

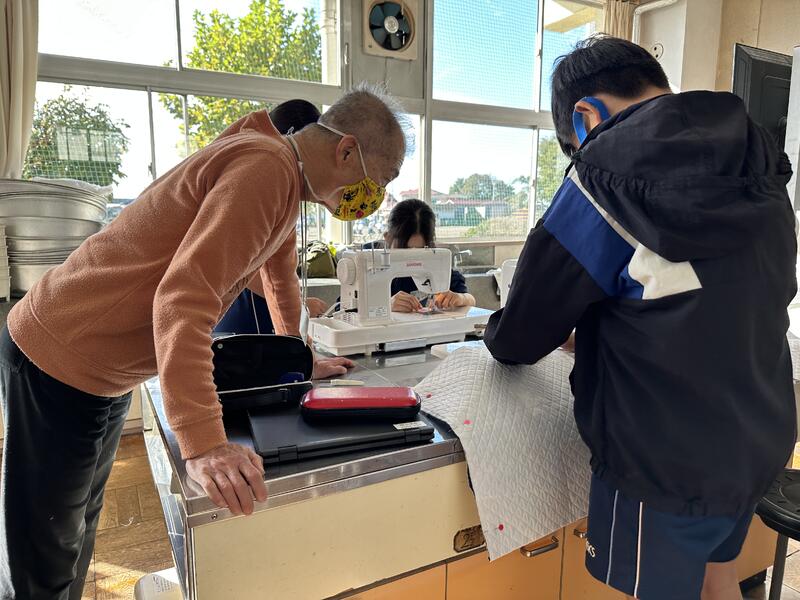

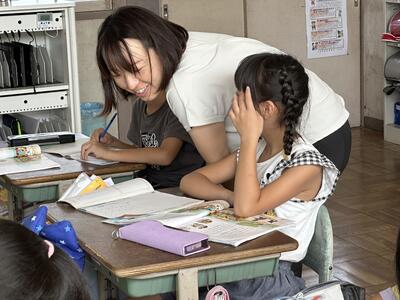

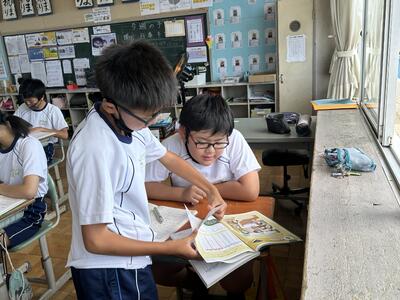

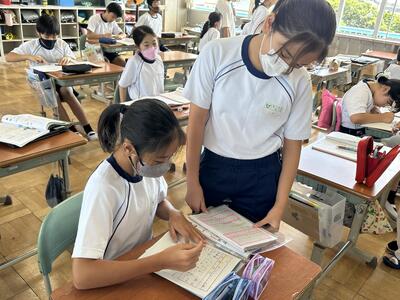

25日(金)は5年生、31日(木)は6年生の家庭科で、ミシンを使って裁縫を行いました。

5年生の家庭科は、エプロン作りです。

5名のミシンボランティアの方々が、子供たちのエプロン作りを手伝ってくださいました。

初めてのミシンに悪戦苦闘しながらも、ボランティアの方々に手伝っていただき、少しずつエプロンの形になってきました。

6年生は、袋作りです。3名のボランティアさんに手伝っていただき、ナップザックやトートバッグ、エコバッグなどを作りました。

さすがは6年生。始めは、上糸、下糸の取り付け方をすっかり忘れてしまっていましたが、徐々に感覚を取り戻し、どんどん縫っていきます。

脇を縫い、袋の口の部分を縫い、あっという間に持ち手まで縫えました。中には完成してしまった人もいました。

2時間という短い時間でしたが、ボランティアさんのご協力のおかげで、スムーズにミシン縫いを進めることができました。

1時間目から4時間目までほぼ立ち仕事で子供たち一人一人に細かく丁寧にご指導くださり、大変ありがとうございました。

自分たちの睦小は、自分たちの手できれいにしよう!

運動会目前の木曜日の朝のことでした。校内を歩いていると、6年生の姿を見かけました。

ほうきとちりとりを持っています。何をしているのかを聞いてみたところ、

「今日は清掃がないから掃除をしています!」と明るく答えてくれました。

「睦小学校をきれいにしたい!」「みんなが気持ちよくすごせる環境をつくりたい!」という6年生たちの気持ちが伝わってきました。

あれから数週間が経ちますが、朝の清掃を続けてくれています。よいと思うことを進んで行う姿は、とても立派です。

その姿を近くで見ている5年生も、朝の清掃を一生懸命頑張っています。来年は6年生となって睦小を引っ張っていく皆さんです。頼もしさを感じました。

そして、先輩たちの姿に憧れを抱いた4年生、3年生も、朝のお掃除を始めました。

よい行いが、どんどん広がっていく、素敵ですね。

現在睦小学校では、どこのクラスでも当番を組んで、清掃のない月、水、木の休み時間に簡易清掃を行っています。どのクラスを覗いても、一生懸命丁寧に掃除をしています。「当番だから」「やりなさいと言われたから」と渋々行っているのではなく、「自分たちの教室をきれいにしたい!」という思いをもって取り組んでいる証拠です。

掃除をしながら、心もきれいに磨いている子供たち。2学期になって、ぐっと成長しました。これからが楽しみです。

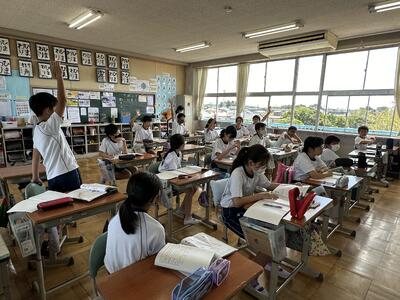

3年生【道徳】少しだけなら・・・

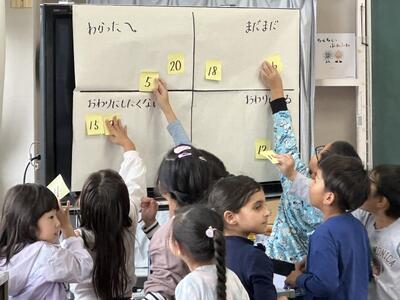

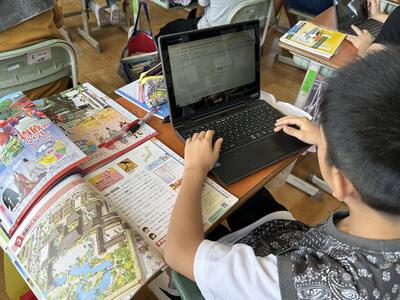

10月30日(水)3年生の教室では、道徳の研究授業が実施されていました。「ついついやり続けてしまったことある?」という問いに90%の子が「ある」と回答、予想通り1位はゲーム、2位は動画・・・この素直さ、人間の弱さを認識(人間理解)することによって道徳的価値に迫ることが出来るようになります。

今回はある少年の「少しだけなら・・・」というお話。先生の範読に夢中になって資料を目で追います。お母さんとの約束にパソコンの電源をOFFにするけど、やっぱりゲームのクーポンが気になって電源ON・・・お母さんが帰ってくる前にOFFに出来たけど・・・。資料の最後にお母さんに褒められたけど心の中はどう?との問いに子供たちは、「気まずい」「やだな~」「モヤモヤする」と回答。

ここからが本題!友達と話し合う中で「タイマーが鳴ったからやめた」「お母さんに怒られちゃうからやめた」「お母さんに迷惑かけちゃう」「周りの人に迷惑かけちゃう」「もしも個人情報入れたら怖いことに巻き込まれちゃう」「だってお母さんに信じてって言ったのに」「罪悪感が・・・」「その後のことを考えたら」と深まっていく様子が見られました。

最後に、「今までやりたいけどやめられた・我慢できたことあるかな?」の問いに、様々な経験が飛び出しました。そのエピソードに対して「やめられた〇〇さんをどう思う?」とみんなに投げると「ほめてあげたい」「えらいと思う」「すごいな~と思った」と友達を称賛する言葉がたくさん出てきました。友達から認められる言葉をもらって、満面の笑みを浮かべる子供たちでした。これぞ『睦み合いの学び』です。

堤藤成著の「ハッとする言葉の紡ぎ方」の冒頭に、

就活生は言葉を紡ぐことで『やりたい仕事に就くための環境づくり』を試みます。

コーチは言葉を紡ぐことで『選手の内省のきっかけとなる本質的な問い』を試みます。

営業マンは言葉を紡ぐことで『顧客の本当の課題を見出すこと』を試みます。

マーケターは言葉を紡ぐことで『顧客の心にうるおいを与えること』を試みます。

起業家は言葉を紡ぐことで『アイディアをまなざし、カタチにすること』を試みます。

そして人間は皆、言葉を紡ぐことで『自分らしい人生を歩んでいくこと』を試みます。

言葉を紡ぐことは、自分の人生を前に進めるための、もっとも気軽に取り組める具体的な活動なのです。とあります。

子どもたちもその時その時の発達段階において、道徳や国語の時間を中心に様々な場面で言葉を紡ぐことで自分らしい人生を歩み始めているのでしょうね。だからこそ、「その時に感じたことを言葉にしてほしい。言葉にして残していきたい。」そう思うのです。友達から褒められた経験、その時の心の変容。道徳のノートやキャリアパスポート、卒業文集など、大人になった時にふと読み返して、こんなことを考えていたんだっけってなる。その言葉がまた新たな言葉を紡ぐきっかけになるのでしょうね。

5年生車椅子バスケット体験

壬生町社会福祉協議会様、講師方の御協力により、5年生の児童が「車いすバスケットボール」の体験を行いました。

講話では福祉ってどんなこと?車いすって何?という内容について学習しました。

車いすバスケでは、初めて見る車いすに大興奮!!

「もう乗っていいですか?」「はやく乗らせてください!」

という声がたくさん聞こえてきました。

実際に乗ってみると、思った以上に難しい、、

右に行きたいのに左に行ってしまったたりと大変な様子。

しかし、講師の先生からコツを教えてもらうとみるみると上達していき、実際にバスケの試合もできるようになりました。

終わりには、

「もっと乗っていたかったな!」

「次は普段から車いすバスケをしている人たちと一緒にやってみたい!」

とまだまだ乗りたかった様子、すごく楽しかった様子が見られました。

福祉とは、「すべての人が、お互いに助け合って、幸せな生活を送れるようになること」を目標としています。

今回実際に体験をすることができ子供たちは貴重な経験をすることができました。

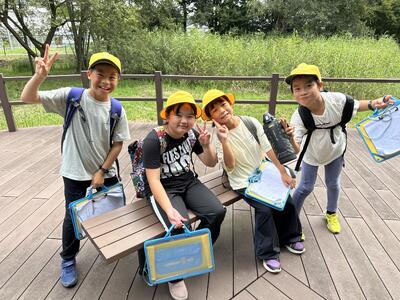

3年生「社会科見学」

10月29日(火)、3年生が社会科見学へ行ってきました。はじめは、石橋消防署。見学がはじまってすぐに、救急車が出動していく様子を見て、命を救う仕事の一場面を見ることができました。消防隊員の方々に消防車の仕組みや出動までの手順を教えていただいたり、消火活動の際に使う道具を実際に持たせてもらったりして、「予想より重かった!」とつぶやいたり、「重い防火服を30秒で着られるなんてすごい!」と驚いている姿が見られました。

「火を消しに行くときにどんなことを考えて消していますか?」という質問に、「最後まで諦めないという強い気持ちを持って」「絶対助けるぞ!」「助けるというのはその人の命だけでは無くて、助ける人の持ち物・資産も含めてなるべく多くを守るために、早く消すことを心がけています」「助ける人を最優先で守る!!」という熱い想いを込めて答えてくださいました。私たちの暮らしを守る消防士さんの格好良さに憧れる気持ちを抱かずにはいられないひとときでした。

質問した子が答えていただいた後に「ありがとうございました」と一人一人言える子供たちも素敵だなと思いました。

通常業務に加え緊急出動も重なるなど、本当にお忙しい中、子供たちのためにお時間を割き、案内や説明・訓練など見せていただき、子供たちは大興奮でした。ありがとうございました。安全・安心な町づくり、これからもよろしくお願いします。

午後は、益子へ

4年生の学習を先取りして、益子焼のろくろ体験に挑戦!!「1回目は失敗した方が早くうまくなるかも?」という先生の言葉に、子供たちは積極的に手を動かしていました。うねうねしちゃうかと思いきや、才能を開花する子供たち!!真剣な表情でイメージ通りの作品をどんどん創り上げていました。『失敗を恐れず、たくさん挑戦する!!』まさにその言葉通りの集中力でした。

益子の地で採れる粘土が7割以上で、なおかつ益子の窯で焼いたものを益子焼と認められるそうです。お店に並んだ益子焼に「かわいい~」「さっきの先生がつくったお皿だよ」「うちにあるのと似てる~」と楽しそうに話しながら興味深く見ていました。

丁寧にご指導いただいたよこやまの皆様に心から感謝申し上げます。子供たちは夢中になって製作できたことで、大満足で帰校することができました。ありがとうございました。

前期なかよし班最後の共遊でした

10/28(月)前期なかよし班最後の共遊を行いました。

2時間目終了と同時に、校内に楽しい音楽が流れます。

共遊スタートの合図です。

子供たちは、わくわくしながら校庭に向かいます。

校庭に出てみると「今日が最後の共遊だから、楽しく遊ぼうね!」と上級生がお話している班、遊びに向けて協力してコートの準備をしている班、さっそく鬼決めをして遊び始めている班と、様々でした。

校庭を思い切り駆け回る姿、笑顔で体を動かす姿、下級生を気にかける上級生の姿、とても素敵です。

共遊は、横のつながりだけではなく、学年を越えた縦のつながりをつくる目的で行われています。

なかよし班が変わっても、半年間、清掃や遊びを共にして築いた絆は無くなりません。

すれ違ったときに挨拶をしたり、校庭で出会ったら「一緒に遊ぼう!」と声を掛け合える関係がつくれていると嬉しいです。

読書旬間 ポケットさんの読み聞かせ(1・2・3年)

読書旬間中の23日(水)、いつもはポケットさんが朝の読み聞かせの時間に来てくださいますが、読書旬間中なので2校時~4校時の時間に、1~3年生にたくさんの本の読み聞かせをしてくださいました。

最初は1年生。「うみキリン」「まっいっか」「ハエくん」「いくらなんでもいくらくん」など面白い本が多く、笑いながら話を聞いていました。「うみキリンに会ってみたいな!」「いくらくんのお風呂に入ってみたい!」と本の世界に入って楽しんでいるようでした。

次は2年生。「きゅうしょくたべにきました」「うえきばちです」「たれてる!」「かさねにのおはなし」「じめんのしたになにがある」などたくさんの本を読んでいただきました。一緒に「ま、いっか」と声を出したり、「睦小の下には何があるかな」と考えたりしながら楽しく1時間を過ごしました。

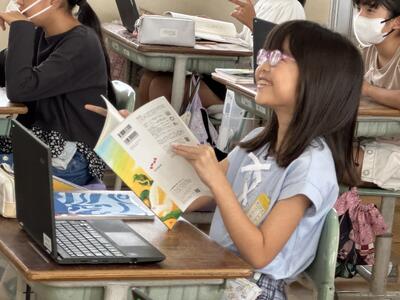

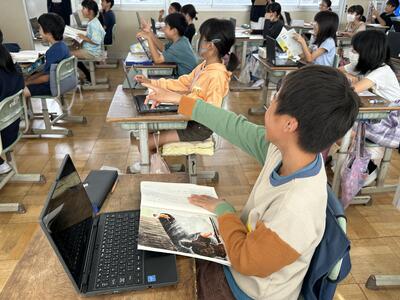

最後は3年生。「いちゴリラ」「たべてあげる」「みがいてあげる」や、中川りえこさんの絵本など、楽しい絵本を読んでいただきました。お話を聞きながら絵本を指さしたり声を出して笑ったり、知っていることを話したりして本の世界に入り込んでいました。

子供たちのためにたくさんの本を用意してきてくださり、本の世界に導いてくださったポケットの皆様、大変ありがとうございました。次回も水曜日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

たくさんの本に出会った読書旬間

運動会が終わるとすぐ、読書旬間が始まりました。

この2週間の間、教室で、図書館で、廊下で、お昼の放送で、給食で、子供たちはたくさんの本と出会うことができました。

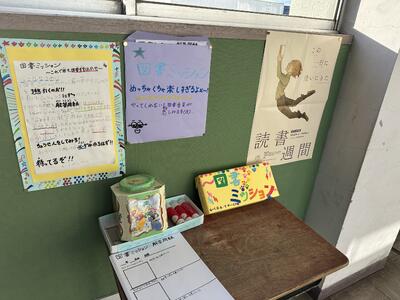

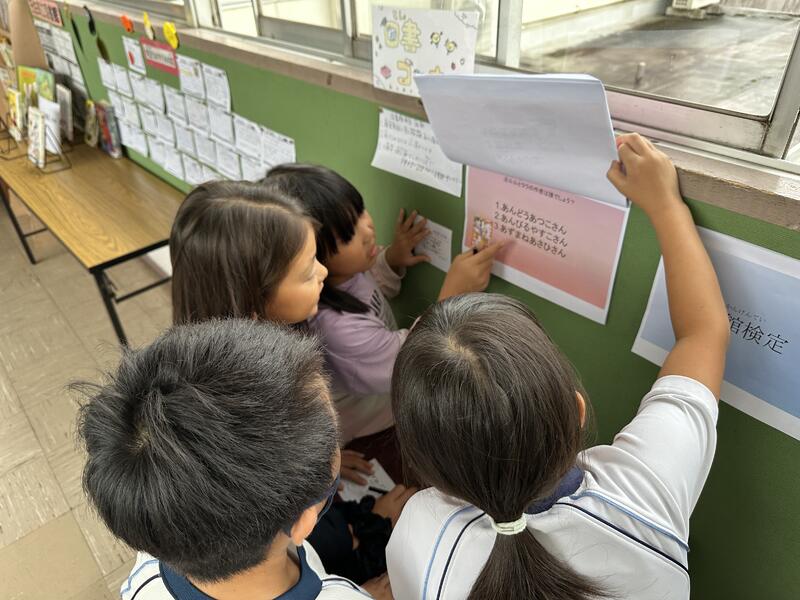

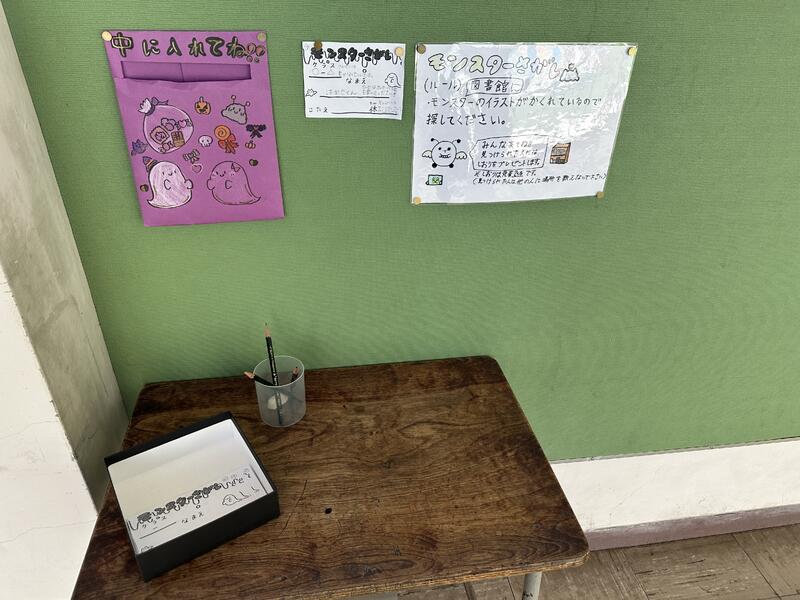

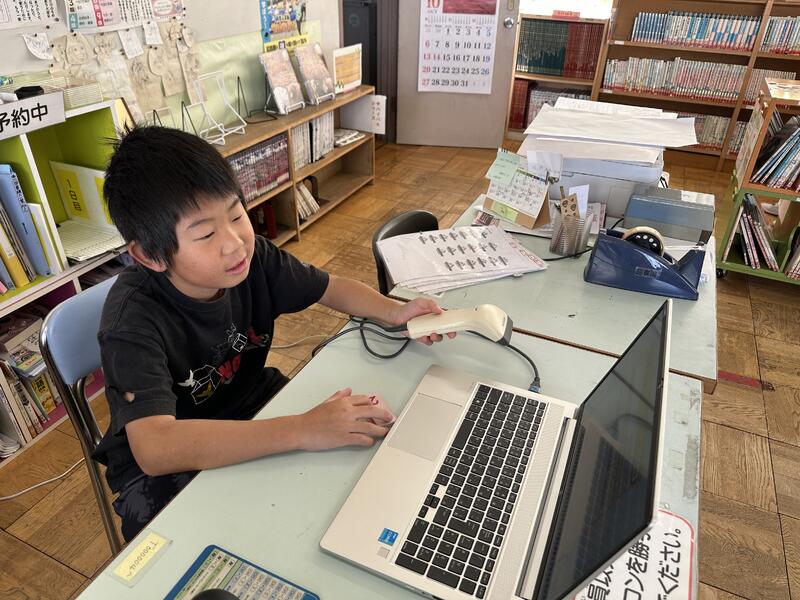

「図書ミッション」ランダムに問題を引き、図書館に関するミッションをクリアして図書館はかせになろう!

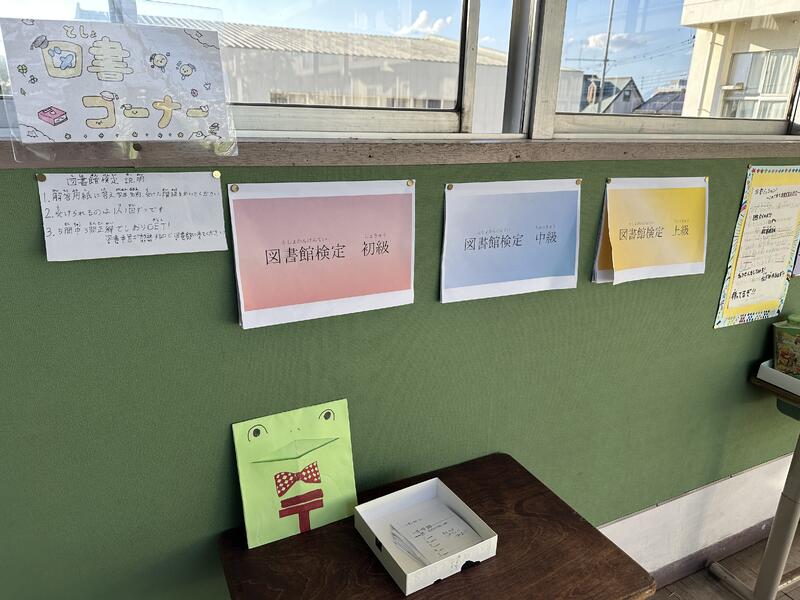

「図書館検定」初級、中級、上級の問題に答えると、5問中3問正解でしおりがもらえます。

「モンスター探し」図書館に隠れているモンスターを見つけよう!何体いるかな?

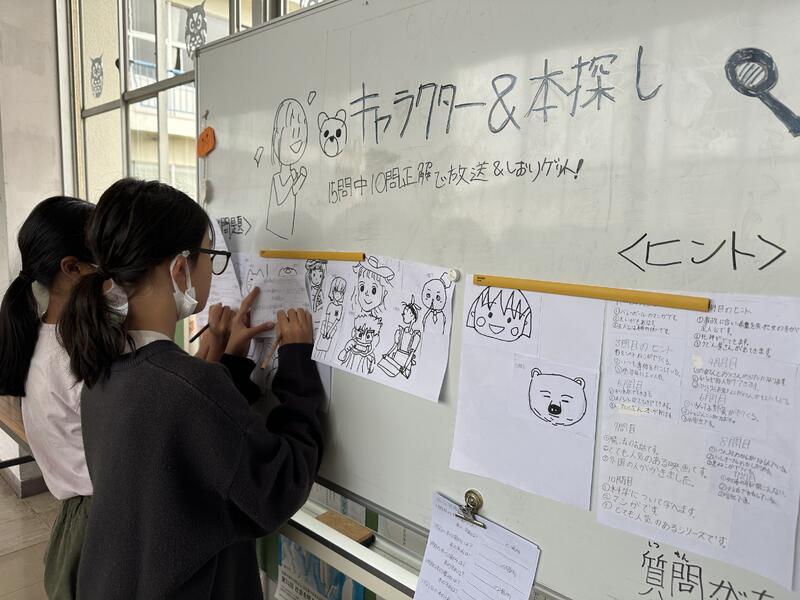

「キャラクター&本探し」問題に書かれているキャラクターが出てくる本は何でしょう?

あ!こんなところに発見!

読んだら記録もしっかり。休み時間は大盛況でした。

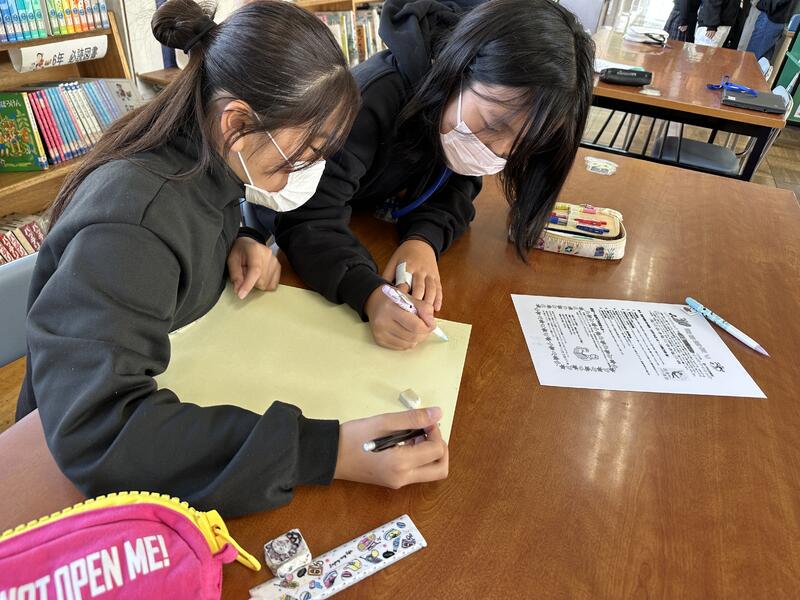

みんなに分かりやすい掲示を作成中。 もちろん通常の貸出返却作業もしっかり。図書委員のみんなで読書旬間を盛り上げてきました。

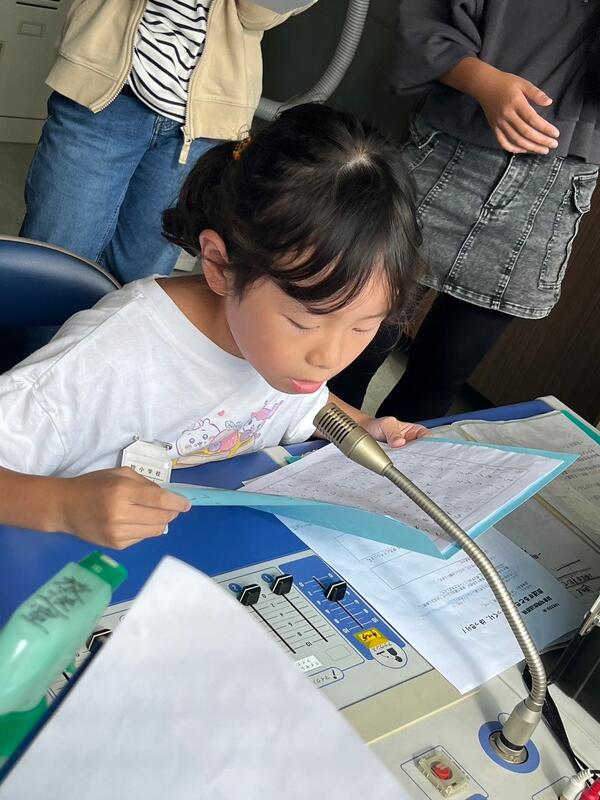

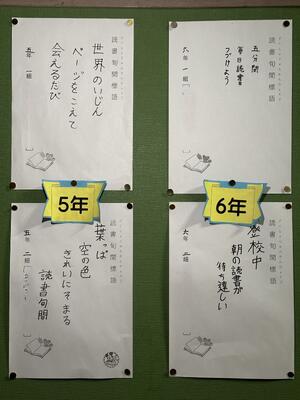

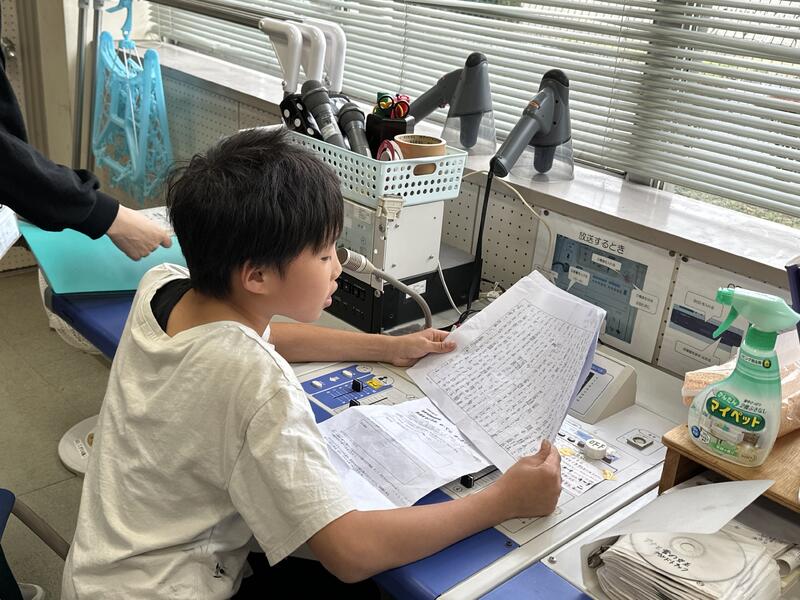

お昼の放送では、読書感想文や読書標語を発表してもらいました。どの作品も素晴らしく、読み終わるとクラスから温かい拍手が湧き起こりました。

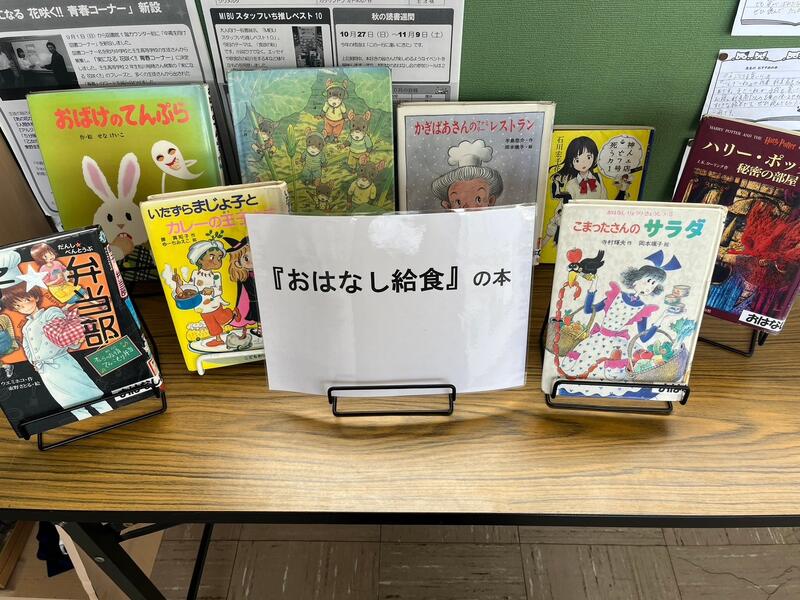

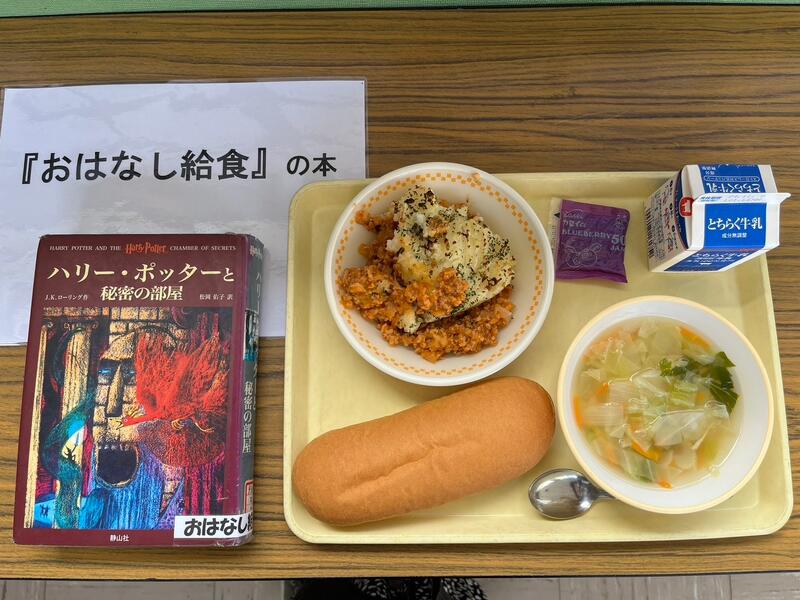

読書旬間中は、給食も「おはなし給食」に。この日は、「ハリーポッター」から、「シェパードパイ」の献立でした。魔法魔術学校でハリーたちが食べていたシェパードパイを再現してもらいました。図書館前に、読書旬間中におはなし給食に出てきた本も紹介されています。

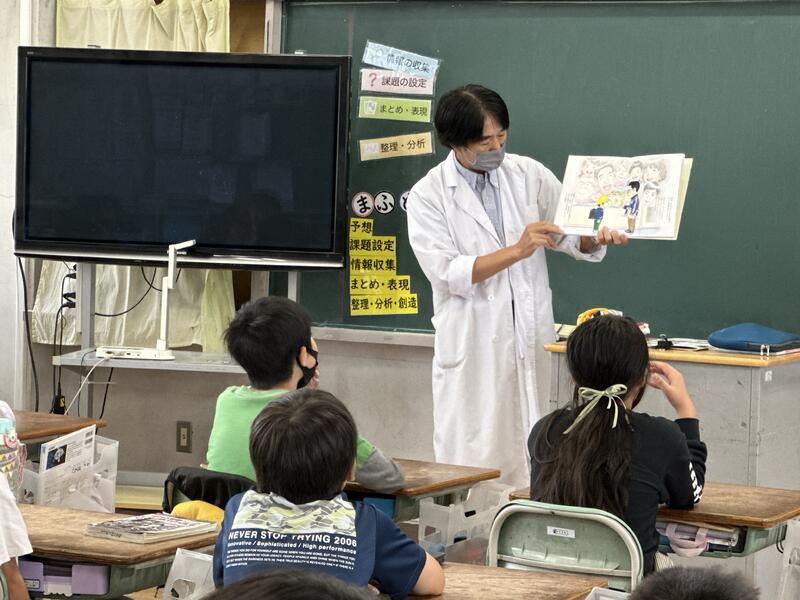

最終日は、先生方の読み聞かせでした。担任の先生以外の先生が読み聞かせに来てくださいました。

どんなお話が聞けるのかな?どのクラスもみんな真剣に聞き入っていました。読み聞かせてくださった本も、後ほど図書館にてご紹介する予定です。

読書旬間ではたくさんの本と出会える機会を設定してきました。これからも、図書館では、子供たちが本を通じて新しい世界を発見し、豊かな感性を育む手助けをしていきます。子供たちの心に寄り添える1冊と出会えるよう、図書館でお待ちしています。

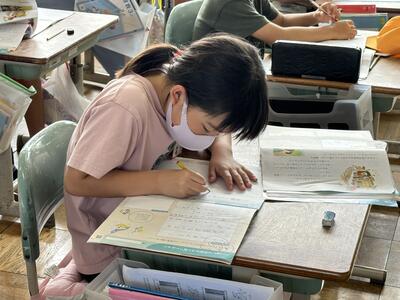

1年生【算数】10より大きくなる足し算

10月25日(金)1年生の教室では算数の研究授業が行われていました。「アサガオの種が昨日は7個、今日は9個とれました。合わせて何個かな?」この問いに、ブロックで考える?図で考える?サクランボ算で考える?言葉で考える?と自分が何で考えるかを選択してからスタート!!

子供たちは思い思いに活動を始めました。

とりあえずブロックを7個・9個と机に出して準備・・・そのうち9個の方を裏返してみて・・・

◯を7個・9個書いてみて・・・どこに動かそうかな・・・

昨日の授業で習ったようにサクランボにしてみよう・・・

「9から3をとって7に足せば10になるから・・・」と友達が分かるようにブロックを動かして説明していました。「9に1を足せば10になる」と7+9を9+7に捉え直して、前時の考えに帰着させて解いていた子もいました。小さな体で精一杯考えている表情や、分かってほしいと一生懸命説明する姿がとっても頼もしくなりました。

今年度の学校課題は「児童の表現力を育む授業展開の工夫」です。全国学力学習状況調査でも、説明する力を問われています。自分が考えていることをどんな方法で表現するか?より伝わりやすい表現は?より理論的なスマートな表現は?と学年が上がるごとにレベルアップしていきます。

汐見稔幸著の「学校とは何か~子どもの学びにとって一番大切なこと~」の中にこんなことが書かれていました。「話し合い」を超えて「応え合い」を大切にしてほしいと願っています。「応える」は英語で「response」です。反応するということ。responsibilityは責任という意味ですが、子供たちには自分と意見の異なる相手に対しても、責任をもって反応し行動してほしいと願っています。同じクラスの仲間だけでなく、世界のどんな人に対しても応え合ってほしい。ただし、反応しないことも応えです。「分からない」「教えて」と言いやすい環境の中で、教える側もどうすれば相手に分かりやすく伝わるのかを試行錯誤しながら、子供たち自身で考える過程を大切にしている。自分とは違う相手を尊重しながら「応え合う」ことで いろいろな教科を通して支え、支えられながらお互いが変化し、成長する姿が授業を重ねるごとに見えてくる。と。

グループでの活動では、「ちょっと分からないんだけど」「うんうん」「そっかぁ」とresponseしている子供たち、これが次の言葉につながっていくのですね。だから先生が「9に1足した方がいいの?」の問いに「そっちの方が簡単だし、しかも速い!!」と気づきを共有することができました。低学年のうちは具体物を使って操作することも重視していますが、授業終末の確かめ問題ではサクランボ算で説明する子がぐっと増えてきました。この1時間だけでも成長が見られる1年生、今後が楽しみになりました。

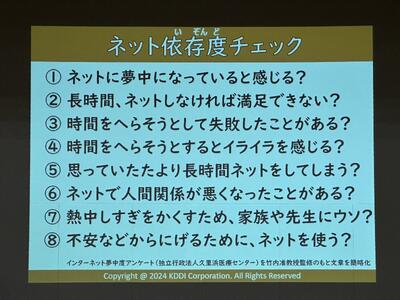

5年生親子で【携帯電話講習会】

10月24日(木)6校時に5年生が「携帯電話講習会」を行いました。

現在の社会では当たり前のように使用している携帯電話やスマートフォン。

子供たちにとって、これから携帯電話やスマートフォンの利用は避けられないものとなってきます。

適切な使い方やリスクを学ぶ貴重な機会になりました。

子供たちが講師の先生の話に真剣に耳を傾ける様子が印象的でした。

今日の話を聞いて「使いすぎに気を付けようと思いました。」「使う時間を減らそうと思いました。」「携帯で知り合った人についていかない。」と感想を述べてくれました。終了後に「先生、チェック項目3つも当てはまっちゃったからマズいと思いました。」と打ち明ける子もいました。しっかりと講話の内容を受け止めて自分事として振り返ることが出来た子供たちでした。

最後に保護者の方向けに、個人情報をSNSで発信することで詐欺の標的にされる危険性が増すことを教えていただきました。専門家の方のお話に納得するとともに、慎重に情報機器を使うよう指導する必要性を感じました。お忙しい中、足を運んでくださったKDDIの講師の方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

✨「S認定証」表彰✨

1学期に実施した新体力テストにおいてすべての種目で8点以上をとった児童に県教育委員会より授与される「S認定証」。

10月23日(水)の昼休みに校長室で表彰を行いました。

今年の受賞児童は2名でした。

緊張した面持ちでしたが、堂々と賞状を受け取ることができました。

日頃から運動に励んでいる2人。

睦小学校全体でも「運動の秋」ということで持久走記録会に向けて励んでいきます。

校長室で表彰を行いましたが、その表彰の横で4年生が校長室をきれいにしようと自主的に掃除をしていました。

奉仕の心にも触れられ温かい気持ちになった昼休みでした。

読書旬間ととともに

先週から校内読書旬間が始まっています。図書室前の通路には標語と読書感想文が掲示されました。たった十数文字に読書の魅力が詰まっている標語に、大人でも「うんうん」と肯いてしまうものばかり。子供たちのセンスが光っていました。

図書館司書のはからいで、先日亡くなられた中川李枝子氏追悼の意を込めて、『ぐりとぐら』シリーズのブースを作ってくださいました。子供たちは「これも借りていいのかな?」「最初からもう一回読みたい」と手に取っていました。

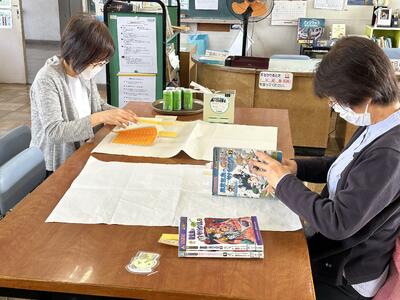

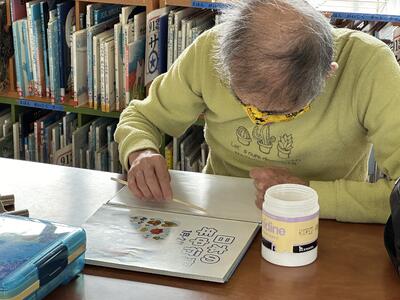

図書館ボランティアの皆様が来校し、表紙から外れてしまったページを一枚一枚丁寧に確認しながら修復する作業をしてくださっていました。子供たちが大好きな本だからこそメンテナンスが必要になっているのですね。また好きな本が読めるようになって、子供たちは喜んでいます。ありがとうございます。

1年生 社会見学

18日(金)、1年生は社会見学に行ってきました。行き先は…宇都宮動物園!

「リュック見て!」「お弁当にさくらんぼが入ってるの!」「ホワイトタイガーに会いたいな!」朝から、わくわくどきどきしていることが伝わってきました。

動物園に着くと、しっかり先生の話を聞いて、遊園地からスタート。事前にグループで決めた乗り物に乗り、楽しみました。

お昼は、心待ちにしていたお弁当。友達と笑いながら食べていました。給食とはまた違った楽しさがあり、お弁当の中身を嬉しそうに話してくれました。

午後から動物園の見学へ。わんわんショーをみたり、迫力のあるライオンが動くと「おー!」と騒いだり、1つ1つの動物の動きをよく見て反応していました。キリンのえさやりも盛り上がりました。めあての1つである「どうぶつとなかよくなろう」に挑戦している児童がたくさんいました。

学校に帰ってくると「ぐるぐる回る乗り物が楽しかった!」「キリンにえさをあげられた!」など楽しい話をたくさんしていました。また、「友達が一緒に乗ろうと言ってくれて嬉しかった!」「洞窟の中に入る乗り物が怖かったけど友達が優しくしてくれた!」など友達と仲良く協力して過ごすことができた様子も伝わってきました。

保護者の皆様も事前の準備やお弁当ありがとうございました。おかげ様で楽しい社会見学となりました。

4年生国語「ごんぎつね」

休み明けの17日(水)、4年生で研究授業が行われました。教材は、昔から読み継がれてきている『ごんぎつね』。イタズラ好きな小ぎつねのごんが兵十が捕ったウナギを軽い気持ちで逃がしてしまいます。 それを後悔したごんは贈り物を兵十に届けるようになりますが、ごんが家に忍び込んだ気配に気づいた兵十は火縄銃でごんを撃ってしまうという物語のクライマックスシーンの読み取りでした。

授業冒頭に『ダウト読み』で子どもたちの注意力・集中力が上がっていきます。先生への突っ込みをしながら、どんどん笑顔になっていく子供たち・・・。

全国学習状況調査の分析から、子どもたちに「叙述をもとに考えること」を重視した表現力を身に付けさせることを目標にして学校課題に取り組んでいます。物語の中のどの言葉に怒りを感じるのか?どの言葉から悲しみが感じられるのか?一つ一つ丁寧にひも解いていました。

「ごん、おまえだったのか。」これはどう読む?「か」は上がる?下がる?の問いに、「上がると思います。びっくりした感じで。」「下がると思います。悲しい感じで。」この読み込みがそのあとの「火縄銃をとり落としました」の状況把握につながっていきます。「意識してないけど、力がだんだん弱くなって落ちる感じ。」と実際にほうきで演技することで叙述と気持ちがリンクしてきました。

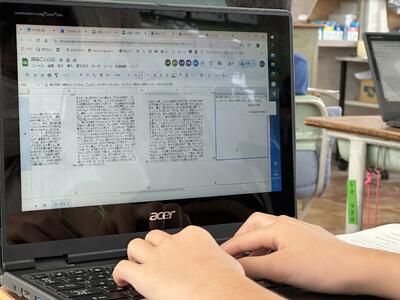

授業の終盤、「兵十の視点での日記を書いてみよう」と5分前後で300文字を打ち込んでしまう子も・・・。「僕は本当に驚いた。僕は後悔と復讐成功の気持ちでぐちゃぐちゃだった」とゴンとの関係が変化したことを理解して表現していました。

友達の書いた日記を読む時間、さらには、もっと聞きたいことを確認する時間が設定され、子供たちは友達との表現の共通点や相違点から新たな気づきを得て、自分の考えを深めていました。

西岡壱誠著の『小学生でも解ける東大入試問題』の中で、国語の問題に「あなたが価値があると思う文学作品は?~日本文学史上における価値高き作品、もしくは作家を10選び、その理由を簡単に述べよ~」というものがあります。ポイントは言葉の捉え方、ものの見方です。国語の勉強とは「自分の考え」なしに、ひたすらに知識を詰め込むことではない。「文学」という一つに対しても、自分の考えを明らかにした上で論理的に説明できることが、国語の勉強には大切である。この問題を通して、東大はそう教えてくれているのです。と書かれています。

4年生は一つ一つの叙述から自分の捉えたことを話合うことで、言葉の捉え方を学んでいたのですね。

保護者の皆様からの「応援メッセージ」

運動会を終えて、保護者の皆様から子供たちへの「応援メッセージ」をいただきました。たくさんのメッセージが届きましたので、各階の廊下に掲示させていただくとともに、一部をお昼の放送で紹介させていただきました。教職員も素敵なメッセージに心動かされています。心温まるメッセージをありがとうございました。

2024運動会「応援メッセージ」.pdf(←こちらをクリック)

※応援メッセージのファイルにも掲載いたしました。

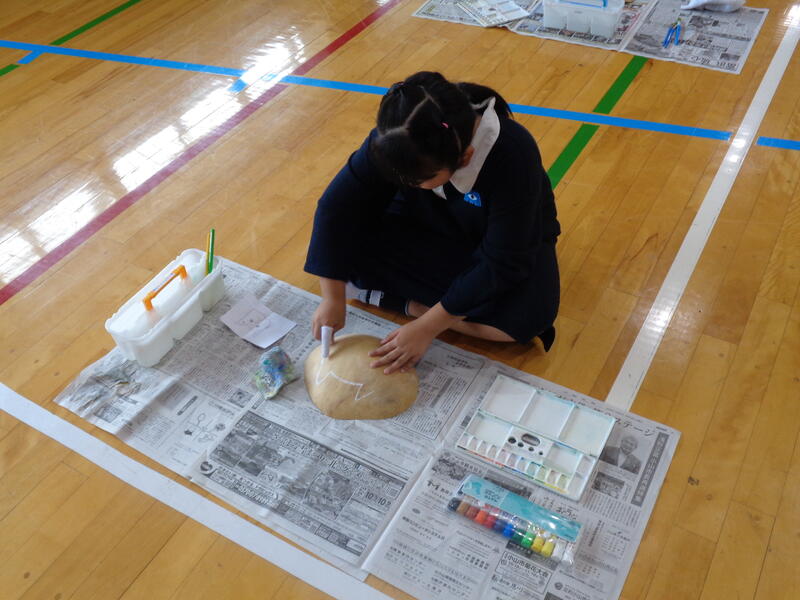

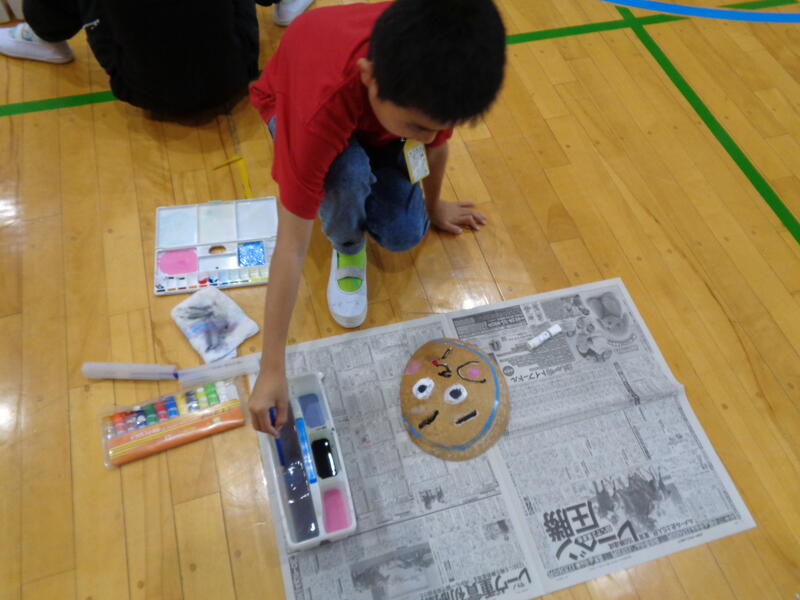

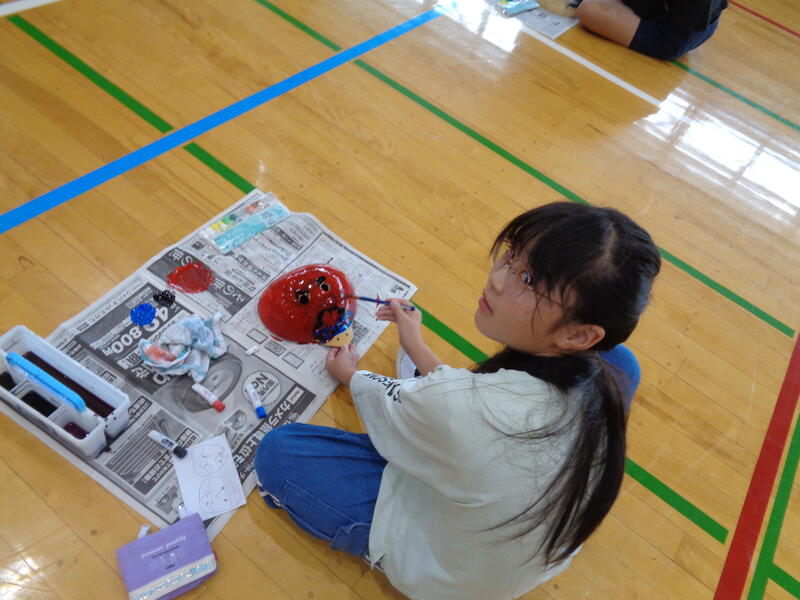

【4年生】ふくべ細工づくり

4年生たちは今、総合的な学習の時間に、かんぴょうを育てることを通して、地域の伝統を大切にしていこうという心を育ててきました。

食べられる部分が少なかったことで、子どもたちは、

「食べる以外にかんぴょうを使ってできることはないのかな?」と疑問をもち、調べ学習を進めました。

そこで出会ったのが、「ふくべ細工」です。

やってみたい!という子供たちの声に答えて、「ふくべ洞」さんを講師としてお招きし、ふくべ細工づくりを実施しました。

子供たちが体育館に行くと、様々な表情をしたお面を見て目を輝かせていました。

先生から説明を受け、ふくべ細工づくりスタートです。

①チョークで下書きをする。

「ひょっとこにしたいな!」「目をくりぬきたい!」などと想像力を生かしながら楽しく下書きをしました。

②あなを開けていただく。

「目と口をくりぬきたい!」「鼻の穴を作りたい!」

という子供たちの思いに答えていただきました。

ふくべに穴を開ける様子を初めて見た子供たちは、興味津々です。食い入るように作業を見つめていました。

③色を塗る。

普段、画用紙に絵を描いている子供たち。今回のキャンバスはふくべです。

わくわくしながら色を選び、塗り始めました。

「水が多いと色がちゃんとのらない!」「濃くしよう!」などと試行錯誤していました。

④乾かす

絵付けが終わったら、乾かします。

あいにくの雨で、なかなか乾かないため、講師の先生がドライヤーで乾かしてくださりました。

友達の作品を鑑賞しながら、「かわいい!」「おもしろい!」「完成が楽しみ!」と笑顔でお話する姿が見られました。

⑤ニスを塗っていただき再び乾かして完成。

講師の先生がニスを塗ってくださり、つやつやに仕上がりました。

完成したふくべ細工を見て、子供たちから歓声が上がりました。

クラスごとに記念撮影。持ち帰るのが楽しみですね!

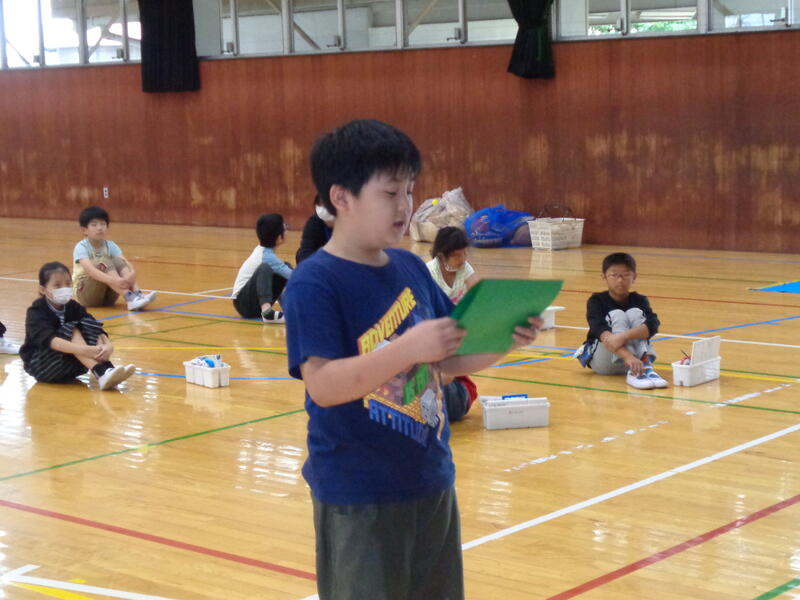

終わりの式では、児童代表からお礼の言葉を伝えました。講師の先生方の目を見ながら、堂々たる発表ぶりです。

自分で考えたという原稿をお借りしました。原文まま掲載します。

「総合の授業で、ふくべを育てていました。しかし食べるところが少なくて、捨ててしまうのがもったいないと思っていました。今回ふくべ細工を体験して、捨てることなくふくべを活用できると知って嬉しかったです。これからもふくべ細工を元気で続けてください。ありがとうございました。」

子供たちにとって、よい経験となりました。ふくべ洞の皆様、お世話になりました。

さて、体験が終わった体育館。見ると、モップをかけている子供たちが。

ボランティアでお掃除してくれているようです。

宿泊や運動会を終えて、先生から言われたことだけをやるのではなく、自分がよいと思うことをできるようになってきている4年生。成長を感じました。

様々な経験をして、心豊かにすくすくと育ってほしいなと思います。

【低学年】がんばった運動会

「ちぇっこり玉入れ」

かわいくダンスをしながら玉入れ。

ちぇっこりダンスの練習では、2年生が1年生の時の経験を生かして、お手本を見せる姿は、とても立派でした。

1年生も2年生の真似をしながら踊り、とてもかわいい踊りに仕上げました。

「スタートダッシュ!」

ゴールに向かって、一生懸命走りぬく徒競走。

最初の練習では、1年生も2年生もコーナーを走るときに、膨らみすぎてしまい、長い距離を走っていました。

練習を重ねるたびに、コーナーの走り方も上達し、運動会当日は上手に走ることができました。

児童は順位を気にしている様子もありましたが、「全員が本気で頑張れてよかった。」や「2位だったけど家族が褒めてくれてよかった。」との振り返りがあり、順位だけでなく、頑張ったことに価値を見出しているところがとても素晴らしかったです。

「ぷりん・ぱん・ぱん・ぽん」

かわいく、激しく、ぷりん・ぱん・ぱん・ぽんダンス。

児童は、曲が決まると、とてもやる気に満ち溢れていました。

休み時間になると、動画を見ながら教室の中で練習を行い、友達同士で楽しく踊りを覚えました。

練習の時間には、先生の話をよく聞き、自分たちの踊りがよりレベルアップできるように意見を出しながら取り組んでいました。

いよいよ本番。高学年の「かわいい~」という黄色い声援を受けながらノリノリで踊る姿は、とても素敵でした。

児童の振り返りの中には、

2年生から「心を一つにできた。」「みんなで協力してできた。」

1年生から「最高の1日を楽しめました。」「みんなと楽しく踊れてよかったです。」

一人で運動会をやっているのではなく、みんなで運動会をしていると実感できました。

運動会を通して、相手を尊重する心、協力して活動する楽しさを学び、成長できた低学年をこれからも温かく見守っていきます。

【高学年】一人一人が活躍した運動会

5年生にとっては運営に関わる初めての運動会。6年生にとっては、小学校生活最後の運動会。5、6年生一人一人が、出場する競技だけでなく、係活動や会場準備など様々なところで活躍してくれました。

「睦魂!ソーラン節2024」では、今年度の運動会を締めくくりに相応しい感動の演技となり、演技する児童、参観していた人々みんなにとって、最高の思い出となりました。

ソーランの練習が始まった頃は、5、6年生混合のグループを作って、踊リーダーを中心にグループごとに見合い、6年生が5年生に教えながら、一緒に踊って練習を重ねてきました。はじめはぎこちなかった5年生の動きも、練習を重ねるごとにぐんぐん上達し、全体としての力強さが増しました。

練習最終日にはみんなで円陣を組んで、団長のかけ声に続き全員で声を出し、本番への気合を入れました。5、6年生にしかできない表現、失敗しても、一生懸命頑張る姿を見せよう、そして、見てくれた人々の胸を打つような感動を与える演技をしようと約束し、運動会を迎えます。

そしていよいよ本番当日。今までで最高の演技を目指し、臨んだソーラン。何度も何度も失敗を繰り返しては修正し、練習を重ねた最後の隊形移動も、そろってポーズを決めることができました!5、6年生全員が頑張れたと胸を張って言えるような表現となりました。

入退場の役割を担った太鼓の表現も含め、練習の成果を十分に発揮することができました!

「BAR OF WAR ~睦キングダム~」では、各軍5・6年生で集まり一緒に作戦を考えて、実践することができました。結果に満足した人、悔しい思いをした人様々でしたが、精一杯の力を発揮して活動に取り組みました。

今年は応援合戦もあり、みんなで声を大きく出して運動会も迫力が増したように感じます。係の仕事も頑張りました。

一人一人が成長することができた運動会となり、子供たちにとって、保護者の皆様の応援が励みになっていたように感じます。これからも応援をよろしくお願いいたします!

【中学年】運動会という舞台に立って

10月12日の運動会に向けて、3、4年生みんなで協力しながら練習に励んできました。

【徒競走】

全力で走るだけでなく、並ぶ姿勢や入場の仕方など熱い思いが伝わるような所作を心掛けながら練習しました。

立派な態度で、力強く競技を行う姿に、胸が熱くなりました。

転んでもあきらめずに立ち上がって最後まで走る姿も見られました。

運動会を通して、子供たちの強い心が育っています。

【台風の目】

赤組白組それぞれで作戦を考えて本番に臨みました。

3年生にとっては初めて行う競技で、分からないことだらけでした。

不安そうな3年生でしたが、4年生が、カラーコーンの回るとき、足の下に棒を通すとき、ジャンプするときのコツを教えながら練習を行っていくと、徐々にやり方が分かり、笑顔が増えていきました。頼りになるお兄さんお姉さんがいて、よかったですね。

3年生も、速くスムーズに競技を行う方法をみんなに向けて提案できるほど、成長しました。

みんなで協力しながら本番を迎えた台風の目。

勝っても負けても、子供たちは「やりきった!」という表情です。

【舞台に立って】

アップテンポで動きも多く、難しいダンスに挑みました。

初めて踊ったときには、「難しい!」「0.7倍速でなら踊れそうなんだけど。」という不安そうな声が聞こえてきました。

しかし、そこで諦めないのが睦小の3、4年生です。

休み時間に、手本の動画を見ながら自主練習をする子供たちがたくさんいました。

本番、堂々と舞台に立って、はじける笑顔で踊ることができたのは、地道な練習の成果です。よく頑張りました。

保護者の皆様の応援パワーで、子供たちは、自分の力を最大限に発揮できました。

温かな応援をありがとうございました。

中学年の子供たちは、高学年のお兄さんお姉さんが、運動会を成功させるために一生懸命仕事をしている姿を間近で見てきました。そんなかっこいい背中を見て、憧れを抱く子も多くいます。

運動会を通して成長した子供たちです。中学年として、出来ることや頑張れることが増えたはずです。みんなのために、学校のために活躍できるよう、教職員一同見守っていきます。

保護者の皆様に感謝✨

運動会終了後、テントや机・椅子、入退場門などの片付けが見る見るうちに進んで、あっという間に元通りの校庭に戻りました。たくさんの保護者の皆様のご協力のおかげです。ありがとうございました。

中学生のお兄さんお姉さんも「手伝おうと思って残っていました」と。とても嬉しく思いました。そんな素敵な心が育っていることにも感動しました。地域コミュニティーの可能性を感じたひとときでした。

あくまでも、地域の中にある学校です。されど、地域の方々がつながる場になっていたら嬉しいです。今回、たくさんのおじいさま・おばあさまにもいらしていただきました。子供たちの頑張る姿がご参観いただいた皆様の幸せにつながっていくことを祈って・・・。

運動会を終えて・・・

今年の運動会は『赤と白、心を一つに最後まで~一人一人が主役の運動会~』をスローガンに、①失敗を恐れずにチャレンジすること②仲良くみんなで協力すること③自分の目標を立てて頑張ることを意識して取り組んできました。何度も練習して、立派な開会式でスタートすることが出来ました。

応援団の子供たちは、応援合戦の決めポーズや小道具など、みんなが一つになれるように様々な工夫を考えていました。お昼の放送や休み時間の練習を通して、応援歌も元気いっぱいに歌えるようになり、本番は大空に子供たちの歌声が響いていました。

徒競走の後のシールを貼ってもらった低学年の子がどうしたらいいか分からないでいると、6年生が優しく「あそこから出て行くんだよ」って促していました。そんな姿に、睦み合いの心を感じました。

また、BAR OF WARでは、引きずられて倒れてしまった5年生に6年生が駆け寄り、支えて起こしてあげるシーンを見て素敵だなと思いました。

こんなちょっとしたドラマが、運動会の中で私たちの心に潤いを与えてくれます。

閉会式の最後にそれぞれの応援団長から一言。

紅組団長より

みなさんそれぞれの競技お疲れさまでした。良い思い出を作ることはできましたか?

私は、悔しい気持ちもありますが、正々堂々と競技を行っていて、楽しく安全に行うことができたので、悔いはないです。睦小全体が、笑顔で最後まで運動会ができたのでとてもうれしいです。また、私がエールの掛け声をかけると、皆さんが一緒に大きい声で答えてくれて、とてもうれしいうえに、楽しむことができました。今年のスローガンにもあるように、心を一つに最後まで運動会を行うことができたので良かったです。

こんな最高の思い出になったのは、応援に来てくださった保護者の人たちや、私たちを支えてきてくれた先生方、そして、全力で頑張った皆さんのおかげです。1〜5年生は、来年も、伝統を受け継いで頑張ってください。今日は最高の思い出をありがとうございました。

白組団長より

皆さん、今年の運動会は自分の力を出し切って頑張ることが出来ましたか?6年生は最後の運動会になりましたが良い思い出は作れましたか?私は今、最高な気持ちでいっぱいです。

応援団の掛け声には、みんなが大きい声を出して応援してくれたので、とても嬉しかったです。みなさんのおかげで、優勝を勝ち取ることができ、スローガンのとおり、「一人一人が主役」になれた運動会だったと思います。1〜5年生は、来年も絶対に優勝を勝ち取ってください。応援しています。また、練習や準備を手伝ってくださった先生方、応援に来てくれた保護者の方々、地域の方々、本当にありがとうございました。私は、団長ができて本当によかったです。最高の思い出をありがとうございました。

自分の思いを言葉にして伝えられるリーダーに成長しました。運動会までの練習の期間があっての学びでしたね。団長だけでなく、一人一人が様々な関わり合いの中で「睦み合い」、成長を見せてくれました。たくさんの感動をありがとう。

運動会準備

11日(金)5時間目は5・6年生が運動会の会場を設営してくれました。各係で分担して、トラックの設営、テント内の準備、入退場門の設営・飾り付け、などなど50分で完了しました。「先生見てください。こんなに石を拾いましたよ。」「先生終わりました。次は何をすればいいですか?」「あと何脚必要ですか?」「この縛り方でいいですか?」と積極的に仕事を進めていく姿に、高学年としての大きな成長を感じました。

あとは明日のお天気を祈るだけ・・・

今年は、子供たちが競技するトラックの東西に「撮影エリア」を広く設けさせていただきました。子供たちが競技の合間に移動する通路が、撮影エリアの外側になりますので、保護者の皆様は気を付けて横断していただけたらと思います。撮影エリアは譲り合っていただけたらと思います。

運動会予行

雨上がりの校庭に朝から子供たちの元気な声が響きました。1日順延した運動会予行です。今年は選手宣誓と応援合戦を新たに盛り込んで、より子供たちが主役の運動会を目指しています。 初めての動きで、何度も調整しながら形になってきました。『失敗を恐れずにたくさんのことに挑戦する』その言葉通り、子供たちは高学年を中心に頑張っています。

審判・採点・招集・準備・出発合図・放送・賞品・救護と各係の動きを確認しました。それぞれの仕事を楽しみながら、積極的に活動する5・6年生は頼もしい限りです。5年生は初めての係にもかかわらず、しっかりとこなしていました。競技種目だけでなく、みんなのために働いている姿も是非注目してほしいと思います。

今日の予行練習を終えて、5・6年生の気持ちがぐんぐん高まっています。午後のブロック練習では、円陣を組んで「運動会絶対成功させるぞ!」「オー!!」と気合い十分な子供たちの姿に力をもらいました。

1年生 道徳「るっぺどうしたの?」

9日(水)栃木県教育委員会総合教育センター研究調査部の先生にお越しいただき、1年生の道徳の授業を参観していただきました。今回のテーマは『節度・節制』。最初に「お家の人から『早く起きなさい』とか『お風呂の時間だからゲームおしまい』とか言われたことある?どんな気持ち?」という問いに、みんな「ある!ある!」「うん!うん!」「は~い!」と肯きながら、「まだやりたい~~~」「分かったぁ~~~」と自分の体験を想起して素の表情が出てきました。本音を出せるクラスであることが、まずは一歩!!

今日はるっぺくんという子のお話です。ということで、紙芝居形式の教材に子供たちは興味津々。朝からお母さんに起こされて「だって」・・・時間が無いから靴のかかとを履きつぶしていたらお友達に注意されて「だって」・・・腰を曲げたらランドセルの中身が全部出ちゃった「も~」・・・砂場で砂を投げたらお友達にかかっちゃって「やっちゃったぁ」るっぺの話が進むにつれて、子供たちの表情も同じように変化していることが可愛らしく思いました。

「るっぺは何が気に入らなかったんだろう?」の問いに、プリントに書き込み始める子供たち、なかなか言葉にするのが難しいのが1年生。それでも「怒られてばっかりでイヤだ」「朝起きるのが面倒くさい」など書き始めました。お友達はどんなことを考えているのかな?互いにプリントを交換して読み合ったり、のぞき込んでお話をしたり、近くのお友達と意見交換がスムーズに行われていました。互いの意見を交換することで多面的・多角的な視点での気づきにつながります。

「気持ちの良い生活をするには?」の問いに、「朝早く起きる」「仲良くする」「注意されない」「時間がある」と1年生らしい言葉で答えていました。『規則正しい生活』という言葉を改めて学んだ1年生。規則正しい生活をすることでモヤモヤしたり、イライラしたりするのではなく、爽やかに穏やかな気持ちで過ごせること、それがループで「ぐるぐる回ってる!!」と素敵なことに気づくことが出来ました。

授業の振り返りには「これからは、寒くなるけど、規則正しい生活をすれば心が気持ちいい」「これからは自分で終わりにして、言われたら止めたい」とそれぞれの言葉で自分の気持ちを書いていました。4月から「あ・い・う・え・お」のお勉強からスタートして半年、少しずつ自分の言葉で書いて表現することにチャレンジしています。ぐんぐん成長する1年生、すごいね。

今はまだ言いたいことをスムーズに書くことが難しくても、この積み重ねが必ず子供たちの心を育てていくと信じて、道徳の授業を大切にしていきます。

総合教育センターの先生から、学級の人間関係が素晴らしいこと。素直な自分を出せること。しっかりと価値理解につながっていたこと。何より、子供たちの表情が豊かですとお褒めいただきました。お忙しい中、お越しいただきご指導いただけましたこと心から感謝申し上げます。ご教授いただいたことを胸に、これからも学校教育の要となる道徳の時間を充実させていきたいと思います。ありがとうございました。

運動会に向けて【第2弾】

1つ目は、始業式に伝えた「失敗を恐れずにチャレンジすること」この運動会が一番のチャンス!であるということ。だから、たくさんチャレンジしてほしい。

2つ目は、「学級で紅で白でみんなで、仲良く協力すること」昨日の児童会種目の練習でも分かるようにみんなで協力しないと成功しないことがたくさんある。だから、みんなで協力してほしい。

3つ目は、「自分の目標を立てて頑張ること」それぞれに立てた目標に向かって頑張ってほしい。

この運動会を通して、子供たちにどんな姿になってほしいか、子供たちだけでなく、教職員、保護者、地域の方々をも巻き込んで「心を一つに最後まで」~一人一人が主役の運動会~になってほしいという想いが届いています!!

昼休みには代表委員が看板作りを始めました。はじめはどんなのができるのかイメージできなかったのか渋い表情の子供たちでしたが、形が見えてくると徐々に「先生イラスト書いていいですか?」と本領発揮!!手作りの看板が出来上がりました。

休み時間を返上して、みんなのために働く代表委員さんたち、ありがとうございました。自分たちの手で作る運動会!子供たちは雨の日でもできることをしっかりと進めています。木曜日からはお天気も味方してくれそうですね!!たくさんの方々に見に来てほしいと思います。

運動会に向けて・・・

応援の練習が本格的に始まりました。今年度は応援合戦を復活させることに挑戦!!先週から応援団員たちは一足先に打ち合わせをして、今週は120人を超える紅組・白組のそれぞれの仲間たちの気持ちを盛り上げるべく活動を開始しました。睦っ子タイムは校庭から子供たちの「オー!オー!オー!」という元気な声が聞こえてきます。このエネルギーをみなさんに届けたいと感じました。

一方で、代表委員の子供たちが運動会スローガンを作成していました。『赤と白 心を一つに 最後まで ~一人一人が主役の運動会~』を1年生でも読めるように、ひらがなの可愛らしい掲示ができました。カラフルな色合いが多様性を認め、まさに『一人一人が主役』と言わんばかりです。

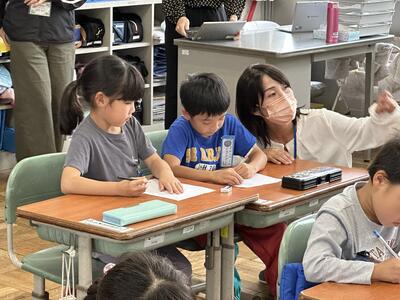

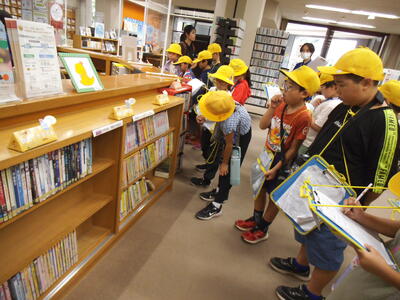

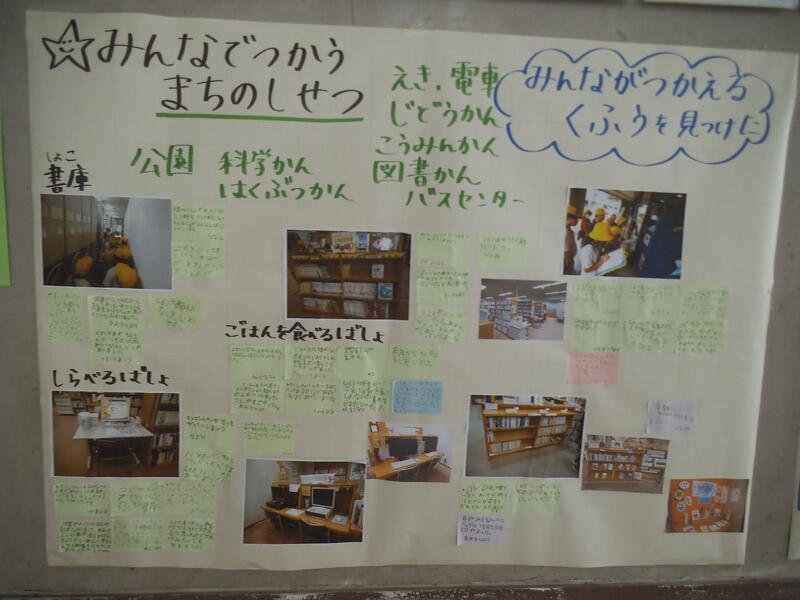

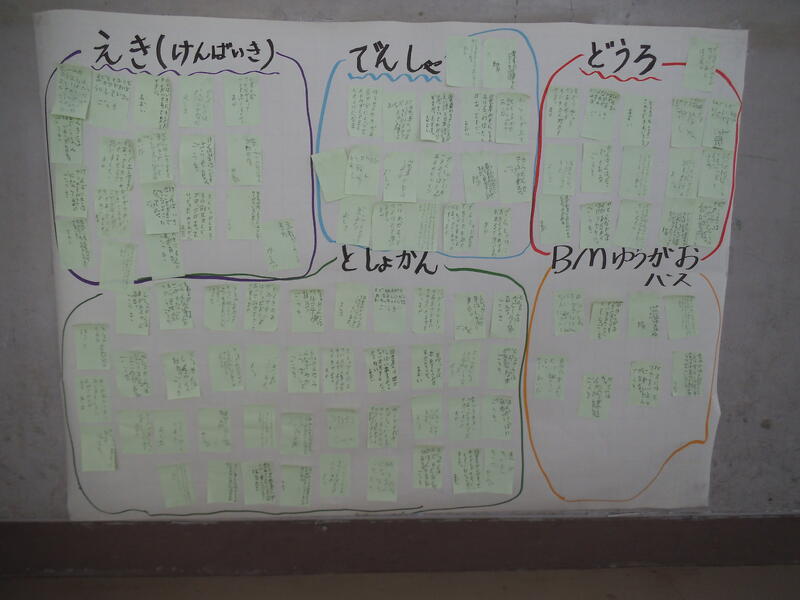

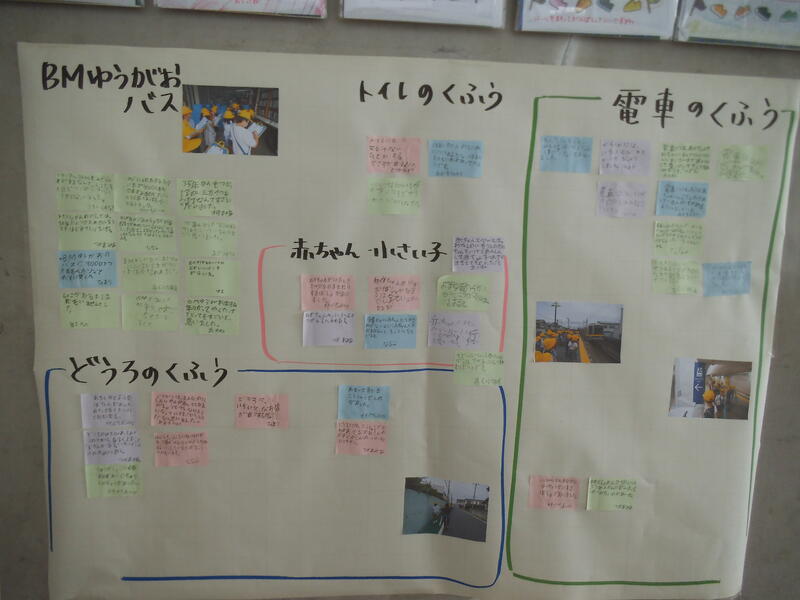

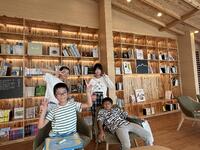

2年生 壬生図書館見学

9月27日に生活科「みんながつかうまちのしせつ」の学習で、壬生図書館を見学してきました。

1学期の町探検に引き続き、あいにくの雨模様でしたが、2年生はとても元気に学校を出発しました。

おもちゃのまち駅まで一生懸命歩いた後は、切符を買いました。学校で何回も券売機の使い方を練習していたみんなは、緊張しながらも手際よく買うことができました。切符が出てきたときには、とてもうれしそうでした。なかなか、電車を利用する機会や切符を買う機会も減っている現在、とても良い経験になったと思います。

壬生駅で電車を降りて、壬生図書館まで歩きます。

書写の学習で、はがきを書く練習として、家族にはがきを書きました。そのはがきを、途中に通る壬生中央郵便局のポストに実際に入れてきました。子どもたちも、「いつ届くのかな。」「ホントに届くのかな。」など、はがきが届くのを楽しみにしていました。届いたはがきはいかがでしたか?

壬生図書館に着くと、1組と2組で分かれ、壬生図書館を見学しました。本があるフロアだけでなく、事務室や書庫、2階の学習室、さらにゆうがおバスが保管されている場所など、様々な場所の説明を受け、子どもたちは一生懸命にメモをしていました。最後に、事前に考えていた質問をし、たくさんのことを学ぶことができました。

みんな疲れていましたが、最後まで歩き、安全に帰ってくることができました。

この後は、今回の見学で学んだことを、まとめていきたいと思います。

2学期最初の共遊

昨日は、なかよし共遊が行われました。曇り空ですが、運動するにはよい気候です。

校庭を歩いてみると、中線ふみ、ドッジボール、おにごっこなど、今日も様々な遊びが行われていました。

前の週の清掃の時間に、なかよし班ごとに話し合って遊びを決めました。

ゆずりあいながら話し合う姿に思いやりを感じました。

さて、今日は、なかよし共遊で見つけた、むつみっこの素敵ポイントをご紹介します。

その①みんなでなかよく遊びの準備

高学年を中心に、コートを作る人、ボールを用意する人など分担してテキパキと準備をしていました。

中学年、低学年のみんなも、お兄さんお姉さんのお話をよく聞いて行動していました。

人任せにせず協力しあえる姿、素敵です。

その②優しい上級生

高学年が低学年に優しく声をかけたり、中線ふみで線から出ることをこわがっている子と一緒に出たり、ドッジボールでボールを譲ってあげたりと、かっこいいお兄さんお姉さんがたくさんいました。

頼りになる上級生、みんなの手本ですね。

その③なかよく全力で遊ぶ

もしかすると、話し合いの中で、自分がやりたい遊びに決まらなかったお友達もいたかもしれません。

しかし、校庭のどこを見ても笑顔いっぱいです。汗をきらりと光らせながら楽しんでいました。

遊ぶときは遊ぶ!勉強するときは勉強する!けじめのある行動ができる子どもたちです。

むつみっ子の素敵ポイントはまだまだたくさんあります。

運動会でも、よいところをたくさん発揮してくれるでしょう。

とても楽しみです!

3年生 民話の会の語り

27日(金)朝の学習の時間に、月に1度の民話ふくべの会の方々が、今月も来てくださいました。

今回は、3年生。神無月の神様のお話です。

どの子も語り部の方の話に興味深々です。

語り部の方の語りに引き込まれ、お話の世界にどっぷりと浸かった子供たち。

終わってからも静かに余韻に浸っていました。

また来月もよろしくお願いいたします。

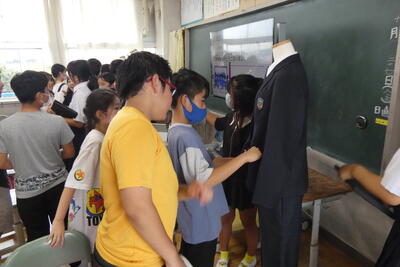

6年生へ、中学生からの想いを・・・

27日(金)南犬飼中学校生徒会役員の3年生2人が、新制服の説明に来てくれました。令和7年度に中学校に入学する学年(今年度小学校6年生)から新しい制服を着用して登校することになります。今回は新しい制服の導入に込められた想いを熱く語ってくれました。

制服は何のためにあるか分かりますか?の問いに「南犬飼中の生徒であるということ。生徒のため?」「制服はみんなでそろえるもの、私服はそれぞれ違って個性がでるもの?」と半信半疑で答える6年生・・・。中学生に「そうですね」と言ってもらえてほっとした表情を見せていました。

制服の色や柄などすべてを生徒の手で決定してきたこと、先輩たちから想いを受け継いでできあがった制服に誇りをもっていることに感嘆し、ネクタイ・リボンに隠れた犬の肉球の柄の説明では「かわいい~」と歓声が上がりました。エンブレムの柄のひとつひとつにも意味があって、なるほど~という表情は真剣そのものでした。

制服以外のことも質問していいよという言葉に「授業は?」「部活は?」「行事は?」などなど質問攻めの時間になりました。フランクに何でも答えてくれる中学生に安心したようでした。最後に、中学生になりたい人?この制服を着たい人?の問いに全員が元気よく手を上げていました。

説明会が終わった後も中学生と話す姿に、中学生の素敵な姿を目の当たりにし、直接話が聞ける機会が子供たちにとってとても貴重で大切な時間であることを感じました。

受験生でありながら、次の世代に想いを届けに来てくれた中学生に感謝です。ありがとうございました。

6年生 ソーラン節の練習!

運動会が近付いてきました。6年生は小学校6年間の集大成として、堂々とした表現ができるように日々練習を重ねています。今年も5・6年生合同で、ソーラン節を踊ります。

6年生が5年生を見守り、声を掛ける様子も見られました。

お互いのダンスを見合って、感想を伝え合う場面もありました。

本番も楽しみにしてください!応援よろしくお願いいたします!

2年生道徳「わりこみ」

26日(木)栃木県教育委員会・壬生町教育委員会の先生方にお越しいただき、2年生の道徳の授業を参観していただきました。主人公の気持ちに寄り添い「どんな気持ちだった?」の問いに元気いっぱいに手を挙げて発言していました。

わり込みされて怒っていた主人公が「自分の後ろならいいよ」と平然としていたのに、周りの子たちの言葉に「やっぱりはいけないよ」と変化したのはなぜかについて、グループで話し合いました。「後ろの人に迷惑!」「困っちゃう!」「けんかになっちゃう!」「一番後ろに並んだほうがいい!」「いさむさんのために教えてあげる」などなどたくさんの意見が出てきました。グループで意見交換したから自信をもって発表できましたね。

さらに、「先生がいさむさん役をやるからどうしたらいいか教えてくれる?」とお面をつけて登場した先生に教室中が笑いでいっぱいになりました。子供たちのアドバイスに「教えてくれてありがとう」と返す先生の言葉に笑顔になっていました。

45分間の授業の振り返りでは、「いいことと悪いことを判断できるようにしていきたい」「みんなのことを考えて判断したい」「ほかの人がいけないことをしていたら注意したい」と内なる決意が書かれていました。最後に先生の体験談を聞いた子供たちは、授業が終わった後も先生の周りに話の続きを聞きたくて集まってきていました。とっても素敵な道徳の授業でした。

お忙しい中お越しいただき、ご指導いただきました栃木県教育委員会・壬生町教育委員会の先生方に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

4年生 収穫したかんぴょうを給食でいただきました!

4年生の給食に、みんなで育てたかんぴょうが登場しました。

先日、実を収穫したものの、食べられる部分がないかもしれないという状況でした。

一口でも、自分たちで育てたかんぴょうを食べてもらいたいという、栄養士の先生や

調理員さんのお心遣いにより、可食部が少ない中でも食べられる部分を見つけて調理してくださいました。

「4年生の大根の和え物に、みんなが収穫したかんぴょうを入れました!」と、栄養士の先生からお話をいただくと、子供達から歓喜の声があがりました。

愛情たっぷりに育てたかんぴょうを食べることができて、子供たちは笑顔いっぱいでした。

感想を聞いてみると、

「やわらかくて、つるつるしていておいしい!」

「大根とやわらかさがちがう!」

「育ててよかった!」

「食べられないかと思っていたけれど、食べられてよかった!」

と、満面の笑みで答えてくれました。

作物を育てる難しさ、喜び、両方味わうことができた子供達です。

当たり前のように食べものをいただけることに感謝しながら過ごしていきたいですね。

食缶が空になりました。ごちそうさまでした!

2年生 野菜をもりもり食べよう

2年生の学級活動の時間、栄養士の荒井先生にゲストティーチャーとして来ていただき、食育の勉強をしました。

まずは、やさいの花クイズ。生活科で野菜を育てていた経験をもとに、なすやピーマンの花を当てていました。

つぎは、知っている野菜をどんどんワークシートに書きだします。意外とみんな野菜を知っていて、荒井先生もびっくり!

どんどん手を挙げて発表していました。

野菜には、体の調子をよくするだけでなく、のどや鼻も強くする力があること、野菜を食べないといいうんちがでないことを教えていただきました。

体を元気にするためには、野菜のパワーが大切なことに気が付いた2年生でした。

その後の給食では、苦手な野菜にチャレンジする姿も…。おいしく食べて、健康な体づくりができるといいですね。

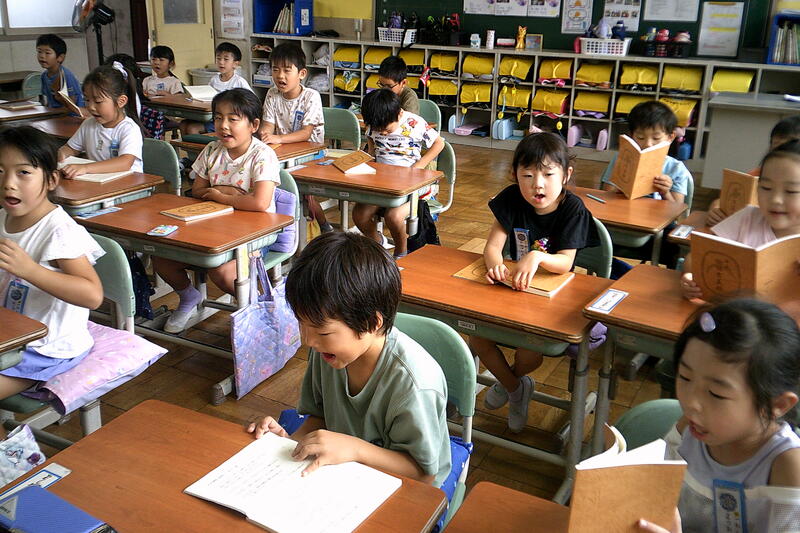

論語強化週間です!

今週1週間は、論語強化週間でした。

睦小では、論語を通して生き方や心のもちようを考えて生活しようと年間を通して学年ごとに3章ずつ暗唱できるように取り組んでいます。

今週は、朝の会や帰りの会などに、各クラスから子供たちが暗唱する元気な声が聞こえてきました。

論語を暗唱できた児童は、校長室にきてチャレンジ(校長先生に暗唱しているのをチェックしてもらう)を行い

ます。今週は、たくさんの児童が合格し、ハンコをもらっていました。

1年生でも合格者が出ています!

また、今日は町の論語検定が実施されました!本校からは、17名の児童が検定を受け、見事、全員合格しました。

覚えた18章の論語の中から出題されたものをがんばって朗誦していました。

論語を、自分たちの生活に生かしていけるように、論語強化週間が終わっても、意識して生活していこうと思います。

1年生 はじめての絵の具!!

2学期が始まり、2回目の図工で絵の具に初めて挑戦!!

準備をするときから、先生の話をよく聞いて、取り組んでいました。

新しい筆を使って「すいすいぐるーり」と画用紙に思い思いに線を描きました。いつも以上に楽しく、真剣だった1年生。これからも絵の具を使っていきます。お楽しみに!

働く人々 ~壬生建友会の皆様~

壬生町の建設業に関わる有志の方々でつくる「壬生建友会」。

本校に川砂をご寄贈くださいました。

せっかくの機会、1,2年生が様子を見学させていただきました。

トラックにいっぱいの砂を積んで・・・

荷台を傾け、勢いよく砂場に砂を入れます。

子供たちからは「うわあ~」とという歓声が。

近くで見ると、なかなかの迫力です。

砂場には、子供たちではとても作ることができない「大きな砂の山」が。

「あんなに大きなお山、あっという間に平らに。すごい!力持ち!!」と子供たちから、また歓声が。

お仕事見学のあとは、子供たちからの質問タイムです。

初めに「どうしてこの仕事をしようと思ったのですか?」と2年生からいきなり鋭い質問が。

「自分のできること、興味のあることの中で『人の役に立てることは?』と考えてこの仕事にしました。」との回答が。

その後、「トラックの荷台が動く仕組み・砂はどこからきたのか、どのようにしてこんなにきれいな砂になるのか」等の子供たちならではの素朴な疑問を次々に質問しました。

その都度、力持ちで心優しい「建友会」の皆様が子供たちの質問に丁寧にお答えくださいました。

「働く人々」の様子を実際に見て、その声をじかに聞き、短い時間ではありましたが子供たちの大きな学びの機会となりました。

※ 子供たちが教室に戻った後も・・・

校庭南側の低くなった部分に、子供たちが走りやすいよう砂を入れてくださいました。

「建友会」の皆様、暑い中、本当にありがとうございました。

4年生 宿泊学習⑥

長いようであっという間だった宿泊学習。最後のプログラム、ネイチャービンゴでみかもやまならではの植物と出会い、自然を満喫していました。

エントランスで集合写真をとって帰校します。テーマ「楽しい宿泊学習にしよう」に沿った体験がたくさん出来ました。子供たちの成長が著しい2日間でした。お疲れ様でした。この経験をこれからの生活に生かしていってくださいね。

4年生 宿泊学習⑤

おはようございます。

体調不良者もなく、元気に朝を迎えました

朝から、身支度、朝食、部屋の片付けと大忙しです

今日は早速、みかも山公園にて、ネイチャービンゴにチャレンジします

暑さ対策をしっかりとして、楽しんできたいと思います

4年生 宿泊学習④

全員元気に夕食をいただき、夜はキャンドルファイヤーをしました。

幻想的なキャンドルの灯の中で、過去の自分をみつめ、

将来を考える、とても幻想的で穏やかな時間となりました

部屋では、お友達と、仲良く楽しく過ごしていました

2日目も元気にがんばりましょう

4年生 宿泊学習③

自然の家みかもに到着してから、まずは館内ウォークラリーをしました

新築の、きれいな建物にうっとりしながら、

クイズの答えを探して館内を歩き回ります。

班のみんなと仲良く考えながら行動することができました

その後、廃油を使ったキャンドル作りを行いました

クレヨンを削って色をつけ、世界に一つだけのオリジナルキャンドルが出来上がりました

4年生 宿泊学習②

まずはじめに、栃木市にある、とちぎ山車会館を見学させていただきました。

とちぎ秋祭りで使われる、大迫力の山車を前に、子供たちは圧倒されている様子でした。

そして、大平山の大中寺に向かい、言い伝えられている

「大中寺七不思議」について話を聞き、見学しました。

興味津々な様子で、メモをしながら真剣に話を聞いていました

栃木市の伝統や歴史、自然を感じながら、本日宿泊する施設へ到着しました。

おうちの人が作ってくださった、美味しいお弁当を食べてエネルギー補給をしました

みんなで元気に、午後の活動もがんばります

4年生 宿泊学習①

本日より、4年生が宿泊学習へ行ってまいります

雲ひとつない晴天の中、大きな荷物を抱えて登校した子供たち。

「たのしみー!」「ついに始まる!」

とウキウキワクワクしている様子です

立派な態度で出発式を執り行い、いざ出発です

熱中症に気をつけて、充実した2日間にしましょう

4年生、かんぴょうを収穫しました!

4年生の総合的な学習で育ててきたかんぴょうを収穫しました。

虫の影響で苗が弱りなかなか成長しない、自然に受粉しないなどと様々な困難がありましたが、その都度調べて解決策を考えてきました。

「ようやくだね!」「ずっと楽しみだった!」と喜びを分かち合いながら収穫しました。

一生懸命育てたかんぴょうを大切に抱える子供たちの姿に心が温まりました。

クラス共遊を行いました!

今日は、夏休み明け最初のクラス共遊です。

睦っ子タイムから休み時間にかけて、クラスみんなで遊びます。

しかし朝から雨がぱらぱらと降っており、ちょっと心配なお天気でした。

登校の時間には雨がやみましたが、地面には水たまりが。

共遊といえば外遊びですが、今日はクラスで話し合って、教室で遊ぶか室内で遊ぶかを決めました。

校庭に出てみると、中線ふみをしていたり、だるまさんがころんだをしているクラスを見かけました。

「外遊びがしたいけれど、地面が濡れていてけがをしたら嫌だから、あまりはげしく走らない遊びに決めました!」

とお話してくれました。校庭に、元気な笑い声が響いていました。

教室をのぞいてみると、フルーツバスケットや、人狼ゲームなどで遊んでいるクラスを見かけました。

教育実習で来てくれている先生も一緒に遊んでくれていました。

どんなお天気でも、みんなで楽しい時間を過ごそうと、試行錯誤できるすてきな子供たちです。

クラスの絆を深めて、運動会などのビックイベントに臨みたいですね!

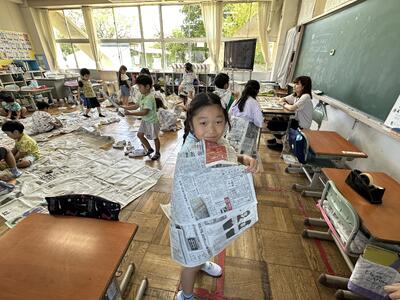

1年生 図工「新聞紙で・・・」

1年生の教室から何やら楽しそうな声が聞こえてきました。ドアを開けてびっくり!!床一面に新聞紙が・・・。「バン!!バン!!」「ヤ~!!」いきなりやっつけられました。子供たちは新聞紙を丸めて銃をつくったり、剣をつくったり、さらには腰に巻いてドレスにしたり、頭に巻いて王冠にしたり、創造力豊かに取り組んでいました。作品作りに取り組む真剣な表情、そして「先生~!」と魅せに来てくれる笑顔が素敵でした。

作って変身!!変身してみたいものに合わせた変身グッズをどのように表すかを考えて進めていました。まね・まね・まねっこ!!友だちの作品の面白さや楽しさから学び、自分の見方や感じ方を広げる授業でした。

楽しい時間にも終わりはあるもの!「お片付けの時間ですよ~」の先生の声に、名残惜しく片付け始める背中にちょっと心が痛くなってしまいます。またやろうね!!

1年生 民話の会

6日(金)、「壬生民話ふくべの会」の方が来校し、1年生に向けて、「くりの木」や「だんまりくらべ」の民話(昔話)をしてくださいました。想像力を働かせながら、どんな話かわくわくしながら話を聞いていました。

楽しい話をありがとうございました。

3年生算数「どっちから見る?」道徳「見つめる」

3年生の教室を覗くと、大きな数の数直線の授業を行っていました。矢印が示すところの数をスムーズに「7000」と答える子供たち、そこですかさず、「何で7000と読めるのか説明してくれる?」と聞くと「1つが千メモリだからです」「千が7つ分だからです」と友達の意見からつなげて答えていました。

10000と20000の間にある数を「先生は4000だと思う」と力強く言われても、「違うよ!」「違うよ!!」と口々に言いながら、みんなで首を横に振る姿が可愛らしく思えました。この駆け引きが面白い!!さらに「10000のメモリがあるからそこから右に4つ、つまり14000です」さらに「20000のメモリから見れば、左に行くと小さくなるから6000小さくて14000です」と、多様な見方で答えに迫っていました。

隣の教室では、道徳の授業の真っ最中。「学級の紹介をするならどんなことを伝えたい?」という問いに、子供たちは一生懸命になってノートに書き込んでいました。『明るい』『やさしい』『諦めないところ』『みんなで協力する』『みんなで意見を伝え合える』『先生がいなくても自分たちで行動できる』とたくさん良いところが出てきました。

友達と共有することで、新しい気づきが生まれ、今までの自分たちの行動がどんな想いに裏打ちされたものなのかを認識することができます。道徳は学校の教育活動すべてを通して行われています。その中でも道徳の授業は『要』をなすもの。日々の慌ただしい生活の中でなんとなく過ぎていってしまうところを振り返り、見つめ、その価値を考えることで、「補充」「深化」「統合」する働きをもっています。子供たちはこの授業を通して、学級での充実感や所属感をより一層高めていたことでしょう。

6年生社会「どっちの時代に・・・」算数「どっちに賞を・・・」

6年生になると歴史の授業が始まります。1学期は「縄文時代と弥生時代どっちに住んでみたい?」との問いかけに比較しながら学習を進めていました。2学期は「平安時代と鎌倉時代」からスタートです。

平安時代のイメージは?との問いに「治安が良さそう」「貴族」「十二単」「紫式部」「清少納言」など今までに聞いたことのあるワードがとびだしてきました。鎌倉時代のイメージは?の問いには。修学旅行で鎌倉の町を歩いただけに、「戦さ」「源氏」「平氏」「武士」と次々に出てきました。さらには、「世界一の女戦士になりたい!!」なんて、キングダムの影響なのかな・・・。

「平安時代と鎌倉時代のどちらで暮らしたいか?」を判断するための視点について、教科書や資料を見ながら、考えてていました。お互いのスライドをのぞき込んで「食事」「建造物・構造」「偉人(会ってみたい)」「服装」「文化」など様々な視点があることに気づき、自分が選ぶ視点を決めていました。授業を参観していて、自分だったら・・・と思わず考えてしまっていることに気づき、きっと子供たちも同じ思いで学びを楽しくスタートさせることが出来ているのだろうなあと感じました。さあ、ここから調べ学習開始ですね。どんな視点でどんな判断をするのか興味深いところです。

隣の教室では、1ヶ月に読んだ本の冊数のデータから「1組と2組のどちらに多読賞をあげたい?」との問いに、データとにらめっこの時間です・・・。どこに視点を当てて判断したらいいのかな?平均値ではこっちだけど、最頻値では反対なんだよね~。と心の声が聞こえてきそうなほど悩んだ表情を見せていました。この思考の時間が大切です。

一人では判断しきれない、決められないから友達と意見交換・・・さっきまでノートが真っ白だったのに、話し合ったらスラスラと言葉が出てくる、このモヤモヤを聞いてほしいんだよ、共有したいんだよと言わんばかりの時間でした。書いて表現するって難しいことなんですよね。だから、話すことで自分の頭の中を整理したら書けるようになる。友達に後押しされて自信をもって書けるようになる。学校の存在意義がそこにありました。

「今の段階で、みんなはどっちに多読賞をあげたいの?」との問いに、クラスは半々の結果・・・。「実はまだ、ここまでの分析では判断しきれなんです。」という先生の言葉にびっくり!「え~、もっとあるの?」「どれだけ分析することがあるんですか?」と素直な驚きがありました。ビックデータの時代だからこその単元です。自分が伝えたいことを提示する際にどの形の資料にするのが良いのか、いつも見ているグラフなどの資料は信頼して良いものなのか、そこを判断できるようにすることが最終目標です。これからの時代を担う子供たち、ガンバレ!!