2024年6月の記事一覧

6年生 史跡めぐり

壬生町史跡めぐりに行ってきました!

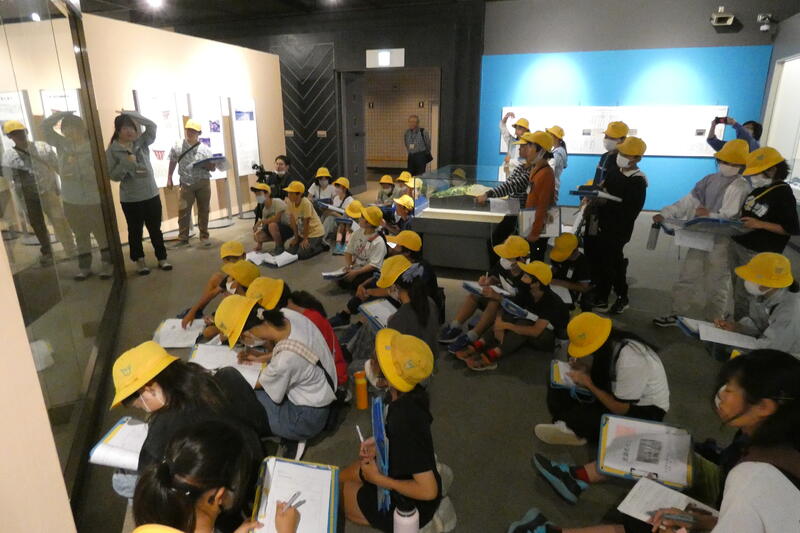

歴史民俗資料館では、発掘された土器や古墳の模型を見ながら、施設の方のお話を聞きました。

実際に土偶と埴輪を手に持って、2つを比較することもできました。

車塚古墳と牛塚古墳、愛宕塚古墳の3つの古墳を見学しました。歴史で勉強した古墳を実際に目にしたり、石室内に入ったりすることができました。

埴輪の欠片探しにもチャレンジしました。全部で9つの欠片を見つけることができました。すごい!

壬生町の歴史や社会の授業で勉強したことについての知識を深めることができた、よい機会となりました。

準備等のご協力、本当にありがとうございました。

2年生 ぼくらむつみたんけんたい!

まちたんけんに行ってきました。

事前に質問することを考えたり、挨拶の仕方を練習したり、グーグルマップを見て安全に歩く場所を確認したりと準備万端のはずでしたが、出発するころに雨が降ってきてしまい、あいにくのお天気となってしまいました。

それでも、途中土砂降りの雨の中、傘を差しながら、子どもたちは町の様子を知ろうとがんばりました。

まちのようすを知ること、安全に気を付けてたんけんすることをめあてに、

10班に分かれてたんけんしてきました。

今回、協力していただいたお店は、エネオス、トイセルタウン、東京くつ流通センター、おもちゃのまち郵便局、サブリナフェア、カインズ、スターバックス、ジンズの8か所です。

考えていた質問をするだけでなく、見せていただいて疑問に思ったことを聞いたり、見つけたことをメモしたりすることができました。

「1000円札を数える機械が速くておどろきました。」「今度は家族と行ってみたいです。」

と、素直な感想を聞くことができました。

お忙しい中、子供たちに丁寧に対応してくださり、本当にありがとうございました。

お家の方にもそれぞれの班に付いて、子供たちの安全を見守っていただきました。

みなさまのおかげで、子供たちにとって有意義な活動になりました。ありがとうございました。

歯を大切にしよう。

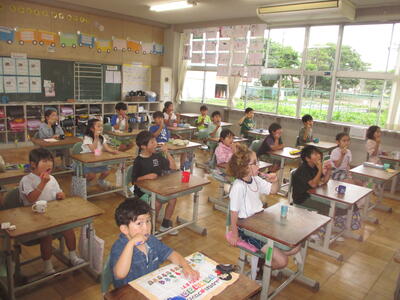

養護教諭の先生に、歯の授業をしていただきました。

めあては「むし歯の原因を知り、正しい歯磨きをすることができる」です。

むし歯の原因となる菌は砂糖が大すき。砂糖が口に残らないように気を付けると良いことがわかりました。

時間をきめて食べるといいこと、おやつを選ぶときには砂糖の量を考えるといいことを知り、

これから気を付けてみます!と元気よく答える子供たち。

そのあとは、正しい歯磨きの仕方を教わりました。

2年生は、この前の歯科検診でうまくみがけている子が少なかったようです。

特に奥歯の内側が磨きにくいので、歯ブラシを傾けて奥までしっかり入れて磨くといいとアドバイスしてもらいました。

これからもぴかぴかの歯を目指して、しっかり歯磨きしていきましょう!

第4学年 施設めぐり

6月18日(火)、施設巡りとして中央配水場、下水処理センター、アクトリーに見学に行きました。

あいにくの雨でしたが、子供たちの心の中は晴れもようで学校を出発しました。

はじめに到着したのが、中央配水場です。バスの中では、「いよいよだ!」「教科書で見た建物だ!」という嬉しそうな声が上がりました。

いただいた資料に書き込みながら、真剣にお話を聞きました。

消毒された水、消毒されていない水を、薬品を入れて確かめる検査の一部を実際に見せていただきました。

薬品を入れて色がつけば、しっかり消毒されている証拠です。

私たちが安全で美味しい水を飲むことができるよう、24時間お仕事してくださっていることを学びました。

配水を管理している場所を見学させていただきました。見たことのない機械の数々に、子供達は目を輝かせていました。

「壬生町の水道の水は、100%地下水です。壬生町は、きれいな地下水が豊富です。消毒をするだけで、おいしい水道水になります。」

と教えていただきました。

美味しい水を、当たり前に飲むことができる幸せを感じることができたのか、子供達の表情が柔らかくなりました。

しかし、地下に水がたまる速さより、私たちが水を使う速さの方が上回ってしまうと、水道水を作ることができません。大切な資源である水の使い方について、ぜひご家庭でも話題にしていただければと思います。

次は、下水処理場に向かいました。

雨水や汚水をきれいにして川に流すために、微生物も働いてくれていることを学びました。

こんなにきれいになるんだ!と、驚きの声が上がりました。

顕微鏡で微生物を見せていただきました。微生物たちにも感謝したいですね。

「油を流してしまうと、油が下水道管で詰まってしまいます。下水の処理がうまくできなくなってしまうので、油は流さずに、拭き取ったり、固めたりして燃えるゴミとして捨ててください。」というお話がありました。

私たちにできることを行っていきたいですね。

ちなみに、浄水するときに出た汚泥は、しき石などに姿を変えて私たちの生活の中で使われているそうです。

最後に、アクトリーに向かいました。

ごみ処理のときに出た熱を利用して農作物のハウス栽培や海産物の養殖を行ったり、電気を作ったりと、エコに気を付けながらごみ処理をしていると教えていただきました。

ごみを焼却する様子や、クレーンでごみを持ち上げる様子を見せていただきました。

「ごみがこんなにたくさんある!」「クレーンがこんなに大きいとは思わなかった!」

と、驚きの声が上がりました。

お土産としていただいたトマトは、廃熱を利用してハウスで育てられたものです。

ご家族で、お話しながら食べていただければと思います。

お忙しい中、丁寧に対応してくださった、中央配水場、下水処理場、アクトリーの皆様、ありがとうございました。

そして、美味しいお弁当を作って学校に送り出してくださった保護者の皆様、ご協力をありがとうございました。

さて、学校に戻ってしばらくしたら、雨が上がり、夕焼け空に虹がかかりました。

きっと、一日頑張った4年生たちへのごほうびの虹でしょう。

音楽鑑賞会♪

栃木県警察音楽隊とカラーガード隊のみなさんをお招きして、音楽鑑賞会を行いました。

生のブラスバンドの演奏に聴き入る子供達。知っている曲もたくさんあり、一緒に歌ったり手拍子をしたり踊ったりと、全身で楽しみました。

指揮者体験では、代表児童がテンポよく4拍子を振りました。本物のバンドの前で振るのはとても貴重な体験です。

途中の防災コーナーでは、改めて「いかのおすし」の約束を確認することもできました。また、警察音楽隊ならではの、本物のサイレンを使った「ルパン三世のテーマ」にも大興奮。

たくさんの楽器の中から、推しを見つけた児童もいたようです。

アンコールでは、カラーガード隊の美しい旗の動きにも見とれました。

公演後の教室からは、「感動した!」「幸せな気持ちになった!」「私も合奏をやってみたい!」とたくさんの感想が聞こえてきました。栃木県警察音楽隊とカラーガード隊のみなさん、素敵な公演をありがとうございました。