ブログ

学校課題研修

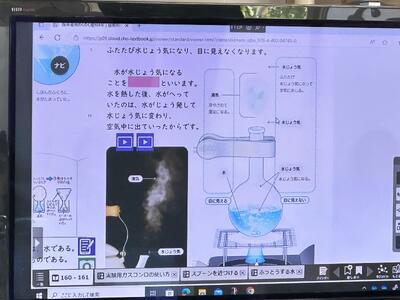

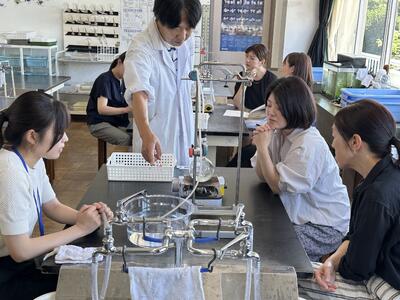

7月31日(木)先生方の研修会を行いました。今年は趣向を変えて、理科専科の先生の授業体験!!

本校の学校課題のサブテーマである「教科の見方考え方を働かせ、主体的に取り組む授業を目指して」に基づき、先生たちのめあては『水を温めた時に出る・・・感動することができる』

ということで、教科書には載っていない実験を経験させてくださいました。昨年度5年生で実施したそうです。6年生の皆さん覚えていますか?この単元は全国学習状況調査で毎年のように出題されるところです。それだけ生活に密着しているし、考察する力を問われるところですね。

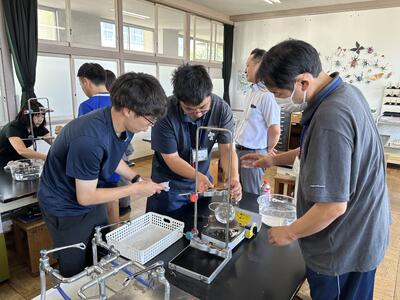

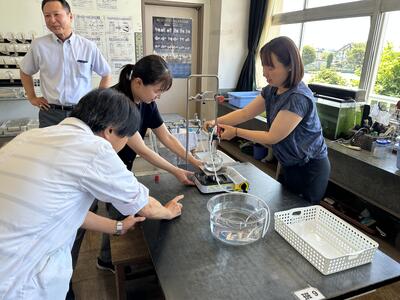

先生方は、各班で協力しながら実験器具を準備し、「先生、出来ました!」と児童がやるように専科教員に確認してもらいました。「丸底フラスコの中心が炎の中心にします」「ゴム管が温まらないように工夫してください」など、器具の使い方や実験のポイントも確認できました。

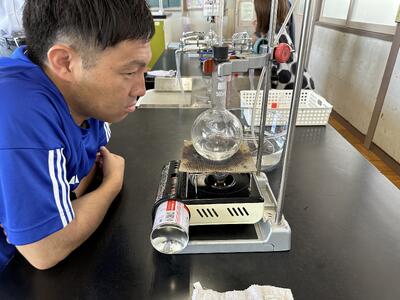

沸騰石を入れて、いざ点火!!まずは小さな泡が沸騰石から出てきました。そのうち大きな泡がフラスコの底からボコボコと出てきましたよ。観察する先生方の視線は真剣そのもの。まるで子供に戻ったかのようでした。

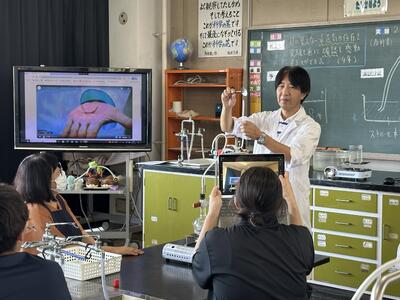

「あれ?」ゴム管の先からブクブクと出ていた泡が・・・

「???」「いったいどういうことだろう?」「フラスコからこんなにボコボコ出ているはずなのに、ゴム管の先からなんで泡が出ないの?」と問いが。

ゴム管を水槽から出してみると、白く湯気が出ていました。そこにスプーンを当てて確認・・・。どんなことが分かったと思いますか?

見えないのものを可視化して考えさせる専科教員の授業に、先生方もドキドキ・ワクワクが止まらない1時間でした。

1つ1つの現象とその理由に「へえ~」「なるほど」「学生の頃に分からなかったことが納得できました」と笑顔があふれる時間となりました。この感動を様々な教科で伝えていけたらと思います。先生方の研修会はまだまだ続きます。

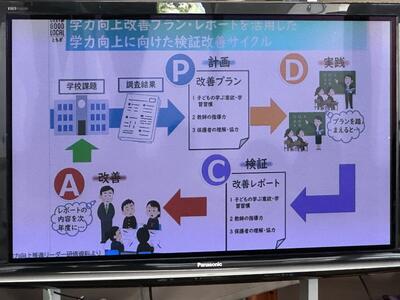

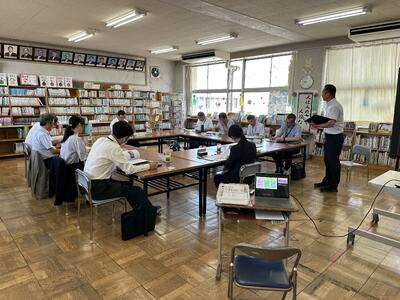

2時間目は、学力向上推進リーダーの先生をお招きして、4年生から6年生までの学力調査分析を行いました。

ねらいは「分析から学校全体で意識して取り組む方策を考えること」ポイントは①学校課題のフィルターを通す②調査結果のフィルターを通す③すべての教科で取り組める視点で。

本校の学校課題は「自分の考えをもち、相手を意識して、聴き合い伝え合うことのできる児童の育成」。いざスタートです。

国語・算数・理科それぞれの教科で分析。間違え方から子供たちがどんなところに躓いているのかを分析、児童質問紙から子供たちの学習に向かう意識を分析しました。子供たちの顔を思い出しながら「2学期からこんなことに意識して授業してみませんか?」と話し合いに熱が・・・。あっという間の1時間でした。

本校の先生方は、とっても温かい空気感の中で研修が進んでいきます。それぞれに教員経験年数はまちまちですが、子供たちを思う気持ちは同じ。とても有意義な素晴らしい時間になりました。本校の子どもたちは、学習が好きで意欲が高いのが良いところ。この自己肯定感の高さは、こういった先生方の温かさ支えとなっているからですね。

専科教員の先生、学力向上推進リーダーの先生、様々な提案をありがとうございました。

民生委員との懇談会 ~地域での見守り活動~

夏休みが始まりました。

子供たちが事故や事件に巻き込まれず、安全で楽しい夏休みになるよう、今年度も民生委員の皆様と地域の様子や見守りの状況等についての懇談会を開催しました。

子供たちは、家庭へ戻り、地域で40日間あまりを過ごします。

教職員も学区内を巡回し、児童の様子を確認しますが、

地域で子供たちを日常的に見守ってくださっている民生委員の皆様、どうぞよろしくお願いします。

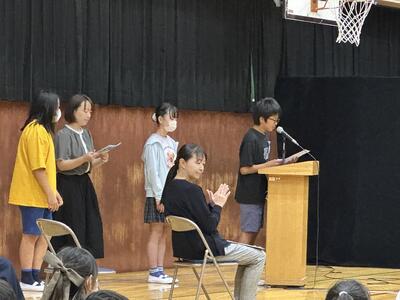

第一学期終業式

今日で一学期も終わり。

1校時に体育館で終業式が行われました。

上学年は71日間、下学年は69日間の学校での生活。

学級や学年、たくさんの友達と関わりながら。

多くの行事を通して。

友達と一緒に笑い、悩み、努力して。一緒に成長できた1学期。

1学期を振り返り、児童代表の作文には、そんな思いが綴られていました。

また、夏休みの生活の仕方や2学期に向けた目標も発表されました。

・バランスのよい食事に気をつけたい。

・整理整頓を心がけたい。

・図書館を利用してたくさん本を読みたい。 などなど。

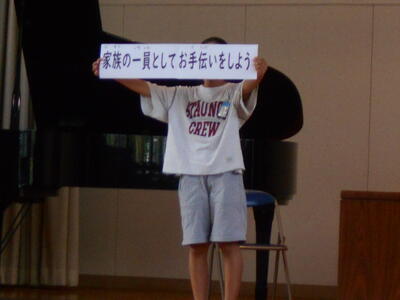

校長先生からは、みんなそれぞれの頑張りを褒めていただくとともに

夏休みの宿題として

「家族の一人として、自分のできるお手伝いを続けましょう。」とのお話が。

何か1つでも、家族の役に立てる仕事を見つけて、夏休みの期間だけでも続ける事ができるといいですね。

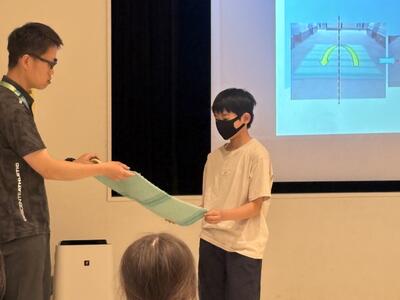

終業式に続いて、町陸上記録会、入賞者の表彰が行われました。

表彰後には、入賞者のみならず陸上練習に自分から積極的に参加した全ての5,6年生に大きな拍手が送られました。

最後に、40日間あまりの夏休みをけがや事故なく過ごすためにぜひ守って欲しいことについて、児童指導主任から児童に伝えられました。

・学校生活同様、夏休み期間中も家や地域でもしっかりとあいさつを。

・ルールやきまり、特に交通ルールを守って事故のない夏休みを。

・不審者にあってしまった時の対応について。

一人一人が思い出いっぱい、充実した夏休みを過ごして欲しいと思います。

保護者並びに地域の皆様、学校支援ボランティアをはじめ多くの関係者様、1学期も大変お世話になりました。2学期も引き続き、本校、教育活動に対してご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。

P.S 下学年が退場した体育館。6年生は、終業式のお片付け。

学校のリーダーの6年生。小学校生活最後の夏休みを楽しんで!

そして2学期もよろしくね!!

5年生【気候変動出前講座】

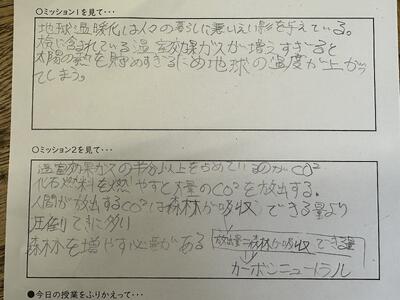

7月14日(月)総合的な学習の時間に外部講師の方をお迎えして、ゼロカーボンについての授業をしていただきました。昨年度、壬生町がゼロカーボンシティー宣言をしたことをきっかけに、環境について探究活動を行っている5年生で学び始めました。気候変動のお話に、温室効果ガスって何?CO₂って何?カーボンニュートラルって何?と初めて聞く言葉に一つ一つ理解しようと、ワークシートにメモをする姿も真剣そのもの!!

お話の最後には、クイズ形式で「地球温暖化防止につながる取組はどれ?」と問われると⇒「使わない部屋の電気を消す」など、身近な取組について考えて、正しい答えを選択することができていました。紹介していただいた『とちぎ未来ファンタジー』というサイトで調べ学習をしたくてたまらないといった子どもたちの様子がとても可愛らしく目に映りました。

2時間目は・・・グループで「学んだこと」「自分たちにできること」についてそれぞれの考えを出し合いました。

とちぎ15アクションを始めて知った。100年前と比べると栃木県は2.4℃も上がっている。みんなで助け合っていくことが大切。海や川にゴミを捨てない。などワークシートが付箋でいっぱいになりました。自分たちが生きていく未来について・環境について本気で考えているからこそのブレインストーミングでした。

世界規模で取り組まれているSDGs。2021年にツバルの外相が「海の中」で気候変動についてスピーチしたことは記憶に新しいと思います。彼は①肉の消費量を減らすこと②電力エネルギー源を見直すこと③情報知り人に伝えること、を訴えました。小さく思えるアクションからでもぜひ始めてほしい・・・と。

今を生きる子どもたちが持続可能な社会の創り手として、私たちが住むこの地球がこれからも幸せに暮らせる環境であることを望み、自分たちにできることを少しでも考えられる人に成長してほしいと願っています。

壬生町論語検定

7月11日(金)、毎年恒例となった「壬生町論語検定」が行われました。

今年の受験者は、「初級(18編の中から3編を暗誦)」32名、「中級(5編を暗誦)」8名、「世界チャレンジコース(18編全てを暗誦)」7名の合計47名。

一人ずつ検定員の前で、出題された論語を暗誦します。

「いつもとは違った雰囲気に緊張してしまった!」

「前の学年のものが練習不足ですらすら言えなくて悔しかった。」

「練習を重ねてきたので、自信をもってできた!!」 と感想は様々。

47名の挑戦者。

感想は様々ですが、

自分で挑戦しようと決め、本番に向けて努力したことが何よりすばらしいと思います。

まさしく

子曰、学而時習之、不亦説乎 「子の曰く、学びて時に之を習う、亦た説ばしからずや。」

・・・新しいことを学び、折に触れておさらいして身に付けるのは大変喜ばしいこと

看護専門学校から実習生がきました

7月7日(月)

獨協医科大学附属看護専門学校から実習のために学生さんがいらっしゃいました。

実習のねらいは、「地域で暮らす子どもの実際を理解し、健康問題や支援・制度を学ぶ」ことです。

普段なかなか接することのできないお兄さん、お姉さんに、子供たちは大喜びでした。

睦っ子タイムにはいっしょに遊んだり

給食を一緒に食べたり

授業の様子を見学したり

生き生きと過ごす子供たちの様子を見て、地域で暮らす子供たちの理解が深まったようです。

学生さんからの感想

・ 学校現場では子供の意見を尊重して一人ひとりの人権を大切にしていることがわかった。

・ 児童のみなさんのあいさつが、とてもさわやかで気持ちが良かった。

・ 子供の健康課題の解決のためには、家庭や地域の協力が不可欠であることを学んだ。

・ 発達段階ごとの子供の特徴を見ることができた。

・ 子供たち同士で助け合って生活をしていて、優しく素直な子供たちと1日過ごせてうれしかった。

今回の実習で学んだことをこれからに生かし、ぜひ近い将来、地域の医療を支えてくださいね。

また睦小学校にも、遊びに来てください ありがとうございました。

臨海自然教室⑩アクアワールド

宿泊学習、最後の活動は、アクアワールドにて。

まずは、集合写真をパチリ。

グループごとに事前に立てた計画に従って、海の生き物を見て回ります。

きれいな魚やクラゲ。

生物の多様性を感じながら。

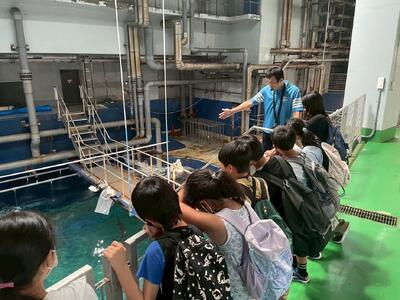

普段は入れない バックヤード見学。

友達との自由行動。

家族で訪れる時とは、きっと違った表情で見学しているのかも。

宿泊学習、最後の活動も充分に楽しみました。

この3日間での学びをぜひ、今後の生活に生かして欲しいと思います。

保護者の皆様、大変お世話になりました。

臨海自然教室⑨自然の家とお別れ

5年生の子ども達は、今朝も変わりなく元気いっぱいです。

2日間使ったお部屋をキレイにし、ルームチェックでは全室一発クリア!

朝ごはんも元気にいただきました。

2泊した自然の家と退所式をしてお別れです。

お世話になった職員のみなさんに手を振って、これからアクアワールドに向かいます。

とちぎ海浜自然の家の皆様、大変お世話になりました。

臨海自然教室⑧ポセイドンからの手紙

2日目の夜の活動は‥

「ポセイドンからの手紙」!?

どんな活動?

しおりを読んでいる5年生に聞いてみると‥‥

「一言で言うと、言葉を集めてメッセージを完成させる謎解き館内ウォークラリーです!」との返答が。

さすが高学年。

瞬時の説明、表現力にまたまた感心します。

さて、活動開始です。

どうやら館内に隠された古代文字をグループで探し回るようです。

古代文字を見つけたら、それを正しく写しとり解読表を頼りに隠されたメッセージを読み解きます。

スタート地点は、班ごとにバラバラ。

まずは、古代文字探しにレッツゴー。

班でみんな揃って探します。

視野を広く、視点を変えて探しますが、なかなか見つかりません。

全ての古代文字を探しあてたら、解読作業。

最大、100分の活動時間でしたが、ほとんどの班が時間いっぱい最後まで頑張ることができました。

たくさん歩いて探検をし、つかれてみんなぐっすり就寝していました。

臨海自然教室⑦ジェルキャンドル制作

砂浜でたっぷり活動し、カレーライスでお腹を満たした後は、ジェルキャンドルを制作しました。

はじめに、施設の担当の方に制作の手順や注意事項をご説明いただきました。

(施設の方からは‥。説明を聞く態度、待っている時の姿勢や学年の雰囲気がとても素晴らしいとお褒めの言葉をいただきました。)

それでは、制作開始。

想い想いのカラーサンドを重ねて。

自分好みの色合いに。

砂浜で集めた貝殻を使って。

こだわりをもって思い出の詰まったものに。

仕上がりは‥‥。

世界に一つだけのオリジナルキャンドルが出来上がりました。

フリータイムには、海の図書館と海の展示室を見学することができました。

海についての展示で学び、学校の図書館にはない本に出会うことができました。

臨海自然教室⑥なぎさ活動・砂の造形活動

朝ごはんをしっかり食べて一休み。

午前中は、砂浜での活動です。

今日も水分をとりながらの活動です。

まずは、砂の造形活動。

砂浜でグループごとに一心不乱に砂をかき集め、大きなお山にしていきます。

大きなお山ができた後は、崩れないようトンネルを十字に開通させました。

開通後は、4人で握手。

各グループの仕上がりはこちら。

次は、なぎさ活動。

柄杓を使って水汲みリレー。

波打ち際で、濡れないよう寄せては返す波とせめぎ合い。

のはずが‥‥。

最終的には、こんな様子に。

外でたっぷり活動しました。

午後は、室内でジェルキャンドルの制作を行う予定です。

(お昼ご飯はカレーライスでした!)

臨海自然教室⑤2日目の朝☀️

海浜自然の家で一晩。

2日目の朝を迎えました。

空は快晴。

子ども達の様子は‥‥

みんな元気です♪

なかには5時前から目が覚めてしまった子も。

お友達とのお泊まり。なぜか一人で早起きできてしまうとのこと。

いつもは、お母さんに起こされてもなかなか‥‥なのに。なんて言う子も。

早起きをしたのでテラスから海を眺めました。

さあ、朝ごはんをしっかり食べて、午前中は、砂浜での活動です。

子ども達は、元気に宿泊学習を満喫中です。保護者の皆様、どうぞご安心してお仕事に向かわれてください。

午前中の様子は、昼過ぎにお伝えする予定です。

臨海自然教室④お風呂、夕食の後は‥

お風呂は一番風呂。

たくさんかいた汗を流して、さっぱり。

次に使う学校の事も考えマナーよく。

片付けも完璧です。そんな様子に睦小の子ども達の素晴らしさ改めて感じるとともに、感心します。

夕食て疲れた体にエネルギーチャージ。

メニューは、パンプキンサラダやスパゲッティ、マグロカツやミートボールなどがありました。

夕食を終え、一息ついたらナイトハイク。

夜の砂浜におりて、波打ち際で貝殻や生き物を探しました。カニを見つけたり、きれいな貝殻を見つけたり。

気がつくと辺りは真っ暗に。

きれいな夜景にうっとり、

自然に親しんだ楽しいひとときとなりました。

最後に、今日の思い出を家族への手紙に書き残しました。

届くのを楽しみにお待ちください。

たくさん活動して充実した1日目となりました。

明日に備えて今日はゆっくりと休みたいと思います。

臨海自然教室③活動開始!

美味しい昼食の後は、いよいよ活動開始。

(ちなみに昼食のメニューは、味噌ラーメン。塩分もしっかり補給できました。)

海浜ウォークラリーで施設の敷地内や砂浜を各グループで散策します。

暑いので熱中症には充分気をつけ、水分を補給しながら活動します。

ウォークラリーでは、コマ図を頼りにチェックポイントを回り、ゴールを目指します。

途中、いくつかのポイントでは、先生がたがゲームを準備していました。

グループで知恵を出し合い、助け合いながら楽しく活動ができました。

たくさん汗をかいたので、この後は入浴の時間です。

臨海自然教室②到着!

5年生は、予定通りとちぎ海浜自然の家に到着しました。

はじめに施設の入り口で記念撮影。

続いて、入所式。

宿泊学習の目的やめあて、きまりを確認しました。

オリエンテーションのあとは、リネンを準備したり

昼食をいただいたりして

みんな元気に過ごしています!

次は、いよいよ様々な活動に入ります。

海浜ウォークラリーに挑戦してきます。

5年臨海自然教室①「出発式」

6月30日(月)、朝から快晴。

今日から5年生が楽しみにしていた臨海自然教室。

2泊3日でとちぎ海浜自然の家での宿泊学習を行います。

まずは学校で出発式。

代表児童のあいさつ。

「3日間、集団での生活を通して、仲間と協力し、助け合いながら楽しい思い出を作ってきます。」と堂々としたあいさつに自然と拍手が沸き起こります。

校長先生からは、集団での生活は、時に自分たちの思い通りにならないことも。そんな時こそ、相手を思いやる気持ちをもってと励ましの言葉が。

また、暑い中での活動になるので健康には十分留意して、3日間の宿泊学習を通して成長した姿で元気に笑顔で帰ってきてほしいとの言葉で締めくくられました。

朝から気温はぐんぐん上昇。

冷房の効いたバスに乗り込み、いざ出発!

暑さに負けないはじける笑顔で、行ってきます!!

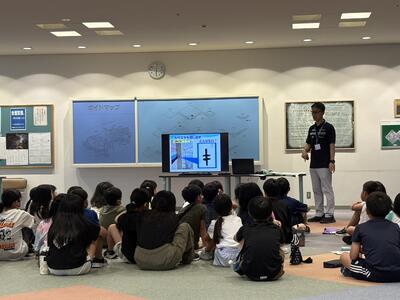

大阪関西万博オンライン視聴

6月27日(金)昼休みから「大阪関西万博のアバター体験」をパブリックビューイング形式で視聴しました。現場に設置された機械を遠隔で、左右上下と見たい方向に動かすことができるシステムに「お~」と驚きの声が上がりました。

次は、羽生田小の児童の「かんぴょうのひみつ教え隊」です。本校の3年生は「総合的な学習の時間」に壬生町の特産物についての探究活動を進めています。羽生田小の発表を聴いた子どもたちは、「かんぴょう音頭、踊りたい。」「お家の人に見てもらいたい!!」と声を上げていました。

発表が終わると、「先生!私踊れます。」「先生!お姉ちゃんの花笠がお家にあります。」など意欲的な発言が多く聞かれました。

壬生町の伝統的な「かんぴょう音頭」を受け継ぎ、後世へとつないでいくために、自分たちができることを考えている子どもたちの逞しさに感心しました。

6年算数【データの活用発表会様子】

6年生の「データの活用」の単元について以前にもHPで紹介しました!

課題は、先日行った新体力テストの実際のデータから『1組と2組ではどちらの方が勝ちそうか予想しよう』ということで、根拠となる資料を作りクラスの中で発表会をしました。

各代表値ごとにどちらの結果の方が良いのかを考えて各グループごとに批判的にデータを見て発表をしていました!

発表内容もですが、発表する態度や発表スライドを作成する過程で協働的に取り組む姿に子どもたちの成長を感じました。

今回のHPでは発表会の様子を動画でお伝えします!

プライバシー保護のためにパスワードを設定しています。

6年生【史跡巡り】

6月26日(木)に6年生が史跡巡りで校外にお出かけしました。

今回の史跡巡りでは歴史民俗資料館と2つの古墳をめぐりました。

社会科の「歴史」と総合的な学習の時間の「壬力アップ」において、壬生町の歴史についての学習を行っています。

実際に見学することでより深い学びに繋げることを目的としています。

ボランティアの先生方のお話を真剣に聞き、メモ用紙がいっぱいになるまでびっしりと書いている姿がとても印象的でした。

今回の史跡巡りの際に子供たちから、

「歴史民俗資料館には何回か行ったことがあったけど、社会で歴史について学んだことで少し何が展示されているのか分かった気がします!」

「古墳は偉い人のお墓だということが講師の先生方のお話で分かりました。これから学んだことをスライドにまとめていきたいです!」

との声が聞こえてきました。学習することでより知識が増えていき自分の生活の視野が広がっていきますね!

2年生 ぼくらむつみたんけんたい!

2年生が、生活科の学習の一環として町たんけんに出掛けました。子どもたちはグループごとに分かれて地域を巡り、学校の周りにあるお店の様子や、地域の方々のお仕事について学びました。

見送ってくださった先生には「行ってきます!」と、ご協力いただけた保護者の皆様には「よろしくお願いします!」とあいさつをして、出発しました。

グループごとに、持っている地図を見てルートを確認したり、メンバー内で声を掛け合ったりしながら、お店を回ることができました。

今回、協力していただいたお店は、エネオス・おもちゃのまち郵便局・JINS・カインズ・サブリナフェア・みそら堂・シャトレーゼです。お忙しい中ご協力をいただき、ありがとうございます。

お店では「おすすめの商品は何ですか?」「どんなお仕事をしているのですか?」など、事前に考えた質問をしっかりと伝えることができました。お店の方々もとても親切に対応してくださり、子どもたちは興味津々で話を聞いていました。

自分たちの住む町に関心をもち、地域の人とのつながりを感じる貴重な体験となりました。壬生町は素敵なお店や地域の方々であふれていますね!

ご協力いただいた地域の皆様、そして準備や見守りにご協力いただいた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

3年生 子育て親育ち講座

20日は町の家庭教育支援チームによる「子育て親育ち講座」でした。

まずはアイスブレイクで「マクドナルドジャンケン」

みんな大好きマクドナルドをモチーフにしたじゃんけんで、みんな笑顔に。

気持ちがほぐれてきたところで、次は「親子でふれあいジャンケン」

今度は手をつないでジャンケンし、勝った人は負けた人の手をタッチします。

毎日教室でジャンケンをしてさよならする3年生。ジャンケンには気合が入ります。あちらこちらから、元気のいい「ジャンケンポン!」という声が聞こえてきました。

次はチームでがんばります。「言うのは一緒、やるのは反対」ゲームです。

みんなで声をそろえて掛け声を言いますが、言った言葉と反対の動きをしなくてはいけません。

みんなで気持ちをそろえて動こうとしましたが、なかなか難しかったですね。

大人チームはさすがの動きでした。

最後のゲームは、「パイプラインゲーム」です。

みんなで一列になり、パイプをつないでボールをゴールまで運びます。なかなか難しく白熱しました。

大人チームは早々にクリアし、子供チームに交ざって、協力する姿が見られました。

ゴールできたときの高揚感・達成感は忘れられません。

今回の「子育て親育ち講座」は、楽しくミッションに挑戦することで、親と子でふれあいの心地よさや、コミュニケーションの大切さを感じ取ることを目的としていました。また、お家の人同士もつながることで、これからの子供たちにとってもとても有意義な時間になったのではないかと思います。

子供たちも、口々に「楽しかった」「今度は家族でやってみたい」と、充実した様子でした。

参加してくださったお家の方々、壬生町家庭教育支援チームの方々、楽しい時間を本当にありがとうございました。

★623の日★

6月23日(月)、今日は『むつみの日』として、睦っ子タイムは特別児童会企画!!全校生で遊ぼう!!

題して「むつミッションパート2」

全校児童で、もうじゅう狩りをやりました。

初めは、「ぞう」、「うま」、「うし」、「さる」と2文字の言葉でグループを作る練習をしました。作ったグループで動物の鳴きまねをしながら、楽しく活動しました。

だんだんとやり方や歌を歌うのに慣れてきて、大きな声で歌う姿がとても印象に残っています。

「むつみ」、「かわうそ」、「はりねずみ」、「のこぎりざめ」と文字数が増えてきましたが、異学年同士で手をつないだり、「こっちにおいで!」と手を振っている児童もいて、温かい雰囲気で進んでいきました。

とても素敵な『623の日』共遊になったことと思います。

代表委員の人たちも、自分の役割を一生懸命果たしてくれてありがとうございます。みんなのおかげで、素敵な時間になりました。

たくさん遊んだ後は、しっかり勉強、そして「栄養」。

今日の給食は、「ごはん、牛乳、小松菜の味噌汁、チキンカツ、ボイルドサラダ、フルーツポンチ」と豪華メニュー。

ジメジメ、暑い日が続きます。

しっかり食べて、よく眠り、健康な生活を送ってほしいと思います。

4年生 施設巡り

社会科の学習で施設巡りに行きました。テーマは「水のゆくえ」と「ごみの処理」です。それぞれの児童が疑問や課題をもち、学んでくることができました。

1か所目は下水処理場です。私たちが使って汚れた水が、どのようにしてきれいになるのかを映像や実験の様子から学ぶことができました。汚れを食べてくれるという微生物を顕微鏡で見たときには、様々な歓声?があがっていました。

2か所目は中央配水場です。どのようにして、きれいな水が私たちのところへ届くのかを学習しました。施設の人たちが安全な水を私たちのもとに届けるために、24時間365日休まず働いてくれていることを知り、驚きとともに感謝の気持ちをもつことができました。

3か所目はアクトリーです。ごみの焼却や、その時にでる熱を利用して行っている様々な活動について見学させていただきました。大きなアームでごみを持ち上げる様子や、焼却熱を利用して飼育されているアワビやフグなども見ることができました。同様に栽培されているトマトの試食までさせていただき、大満足の様子でした。

実際に見学をすることで児童にとって大きな学びになりました。お世話になった方々、本当にありがとうございました。

✨町陸上記録会✨

6月の上旬、絶好の青空の下で壬生町陸上記録会が行われました。

約1か月間、放課後の陸上練習を経て、心も体もたくましくなった睦小学校の50名で今回は参加しました。

応援席からの熱い声援を背にしながら睦小学校の代表として、選手は十分に力を発揮してました。

競技に参加する態度も、応援する態度も大変立派でした。

「頑張れ!!」「ナイスファイトだったよ!」と児童同士が声を掛け合う姿が見られ、感動的でした。

この経験を生かして、今後の学校生活もチャレンジ精神と粘り強さで頑張っていきましょう!

保護者の皆様、陸上練習へのご理解、ご協力ありがとうございました。

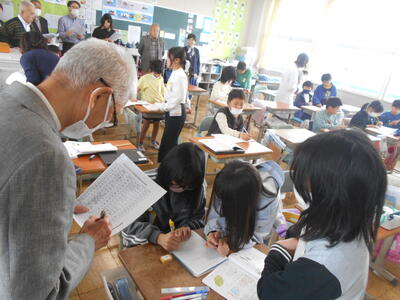

6年生算数「データの活用」

6月11日(水)壬生町教育研究所主催授業研究会が本校で行われました。6年生の「データの活用」の単元です。課題は、先日行った新体力テストの実際のデータから『1組と2組ではどちらの方が勝ちそうか予想しよう』ということで、根拠となる資料を作り始めます。

50m走の記録から徒競走はどっちが優位なのか?シャトルランの記録から持久走記録会は?とそれぞれのグループに分かれてデータを分析しました。今までの授業のノートを見比べながら考えていました。

中間発表では、手書きのドットプロットにデジタルで最大値・中央値・最小値の矢印を加えて表現していました。他のグループから「最頻値と平均値を入れたら結果が変わるかもしれません」と意見をもらってさらに修正していました。この『批判的に捉える』ことがデータの活用の単元では重要視されています。情報化社会を生きる子どもたちにとって必要な資質・能力が身に付いてきました。

他のグループは「どんなことで今悩んでいるかな?」と確認すると、「ドットプロットが重なって見づらくなってしまった」というところに「ドットを小さくする」「メモリの幅を大きくする」などのアドバイスも子供同士でされていました。

授業研究会では、お越しいただいた他校の先生方からもご意見をいただきました。「運動会などの勝敗予想に自分たちのデータを分析するということが子どもたちを主体的に動かしている」「各グループに入って、話し合いで行き詰っているところを把握し、的確なアドバイスをしていた。「教える」から「引き出す」の授業。」「キーワードを出せていた。平均値・中央値・最頻値など」「データを出した後資料をどう使っていくかの段階で悩んでいた。」などなど協議が続きました。

6月18日(水)隣のクラスの発表会が行われていました。各代表値ごとにどちらの結果の方が良いのかを考え、その集計結果から結論を導くグループがほとんどでした。そんな中、ドットプロットの散らばりに着目し、反対の結論を導き出す子もいました。競技の特性やルールによって、どの資料や値を根拠とするのかを判断しようとする姿勢が見られ、子どもたちの成長を感じました。

同じグループの中で柱状グラフの見た目が大きく変わっているものがあり、階級の幅を変えることでグラフの印象を変えることにも気づくことができました。

数学的な見方・考え方が深まっていく発表会に、感心しました。この学び生かして、中学生になっても活躍してくださいね。期待しています!!

教育委員による学校訪問

6月18日(水)壬生町教育委員会:教育長、教育委員の皆様、学校教育課の皆様にお越しいただきました。今回の訪問の目的は2点。本校の人的物的環境を把握し教育行政に生かすことと、各校の参考になる教育活動を壬生町全体に広めることです。学校長からの学校概要の説明後に各教室の授業をご覧いただきました。

「どの教室も整頓されている。生活面・学習面でも授業を受ける姿勢が良い。学ぶ姿勢が学力向上につながっている。」

「どのクラスも授業のレベルが高い。先生方が毎日の授業づくりを子供たちのためにしっかりと取り組んでいる様子がうかがえる。素晴らしい!!」

「身体を向けて話を聴く児童が多く、相手を大切にするという姿勢を大切にしていることがうかがえました。昨年度の訪問からも継続した指導の賜ですね。」

「子どもたちの授業の姿勢がいい。1年生から6年生までみんな集中して考えたり、意見交換したりできている。挙手が非常に多くて素晴らしい。」

とたくさんお褒めの言葉をいただきました。

子どもたちの頑張る姿をご覧いただけて嬉しく思います。今後とも子供たちが安心して学べる環境を整えていきたいと思います。お忙しい中お越しいただき、たくさんの励みのお言葉をありがとうございました。

演劇鑑賞会「影絵劇」

6月13日(金)演劇鑑賞会が行われました。子どもたちの司会進行でスタート。

「影絵ってみなさんはどんなものをイメージしますか?」の問いに、手で狐を作って見せる子どもたちがたくさんいました。 どんな影絵劇になるのか?子どもたちはワクワクしながら待っていました。

劇の題目は「あらしのよるに」。体育館が真っ暗になり、影絵が映し出されると、子どもたちのどよめきの後、シーンと静まり語りに引き込まれました。

物語が終わると、影絵体験教室が始まりました。「やってみたい人?」の問いに、多くの子が手を上げました。

実際にやってみると、高さの調整や大きさの調整、動物の動きの表現など難しいようでした。

3人の挑戦に会場は笑いと拍手に包まれました。

代表の児童から「今日は睦小に来てくださりありがとうございました。・・・実際に見てみて、効果音や声の使い分けがすごくて、動物の動きが細かくて、練習しているところを見てみたいと思いました。背景が色の光といろいろな形や文字の影で動いているところが話を盛り上げていると感じました。・・・私は「あらしのよるに」を見たことがなかったので、続きが気になるので、本を読んでみたいです。」と素直な感想を自分の言葉で伝えることができました。

花束贈呈の際には、6年生が1年生に寄り添い花束をお渡しする姿に、心が温かくなりました。

遠方よりお越しくださった影絵劇団の皆様、素敵な物語とレクチャーをありがとうございました。この感動は大人になっても思い出として、子どもたちに心にいつまでも輝いていることでしょう。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

5,6年生 地域奉仕活動

6月6日(金) 六美町北部自治会の皆様と一緒に、学校の外周に花苗を植えました。

まず、6年生代表児童の進行ではじめの式を行いました。

六美町北部自治会長様からは、「心を込めて花を植え、ぜひ、植えた後にも花に心を寄せ、お世話もしていただきたい」との言葉をいただきました。

心を込めて、花苗を植えます。

色合いも考えながら花苗の配置を考えて。

心を込めて一苗ずつ丁寧に植えていきます。

自治会の皆様のお力添えもあり、30分程度であっという間に、学校の外周が美しい花々で彩られました。

子供たちは、地域の方々とも仲良しに。

ちなみに校長先生によるとマリーゴールドの花言葉の1つは「友情」とのこと。

地域の方々とも活動を通して、つながりが強まったように思います。

最後は、今日、植えたきれいな花にも負けない明るい笑顔で。

六美町北部自治会の皆様、ありがとうございました。

クリーングリーン活動

2回目のクリーングリーン活動が行われました。今回は、クラスの花壇に花苗を植える活動です。数種類の花の中から、自分が植えたい花を選んで植えました。

5月に草取りをしましたが、小さな草がたくさん生えてしまったので、まずは草取りから・・・

花壇がきれいになったところで、いよいよ花苗植えです。

こちらは、花苗を植えるのは、初めての1年生。この日をとても楽しみにしていました。

花壇が花できれいになりました。

最後に、片づけです。

2年生が、1年生のシャベルの片づけを進んで行ってくれました。2年生ありがとう。

倉庫には、きれいに片付けられたシャベルが並びました。

各クラスで、花壇のデザインを考えて植えたので、植え方はそれぞれです。

どのクラスも、素敵な花壇になりました。

気持ちの良い日差しの中、子供たちは、一生懸命取り組んでいました。「自分たちの学校をきれいにしたい。」という気持ちがあらわれていたと思います。今は、苗も小さいのですが、大きく育てば、もっともっと素敵な花壇になることでしょう。これから、毎日水をあげたり観察したりしながら、花の成長を楽しみたいと思います。みんなで花いっぱいの素敵な睦小にしていきます。

1年生の「盛りだくさんの日」シリーズ ~先生方にインタビュー・公園探検・BMゆうがお~

生活科の学校探検や縦割り清掃を通して、校舎内の教室配置をおおよそ覚えた1年生。

今度は生活科「学校にいる人々と仲良くなろう」の学習で、約1週間、休み時間を使って先生方にインタビューをして回りました。「失礼します。」「私は、~です。」「好きな数字は何ですか?」等、自分達から声をかけて先生方を覚える活動です。初日は遠慮がちで、声も小さかったのですが、繰り返すうちに堂々と話しかけるようになりました。

生活科は「通学路を探検しよう」「公園に出かけよう」の学習へと続きます。6月5日(木)の午前中は校外学習(おもちゃのまち児童公園(第2・第3))に出かけました。

1組と2組の同じ出席番号で仲良しペアとなっての移動です。初めての校外学習に、みんな笑顔いっぱいです。

公園に到着すると、班ごとに計画していた遊びの始まりです。ブランコの下には夕べの雨の水たまりが少々残っていました。予定の遊びができない班は自然に相談が始まり、次々に遊びを提案し合い、元気に活動していました。

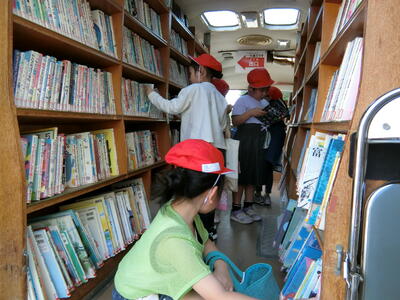

5時間目は、初めての「BMゆうがお」移動図書館の日です。町立図書館の皆様の説明を受け、移動車の中に入って5冊選び、利用カードを提示する流れを学ぶことができました。毎週の学校図書館利用とともに、毎月の「BMゆうがお」利用も楽しみです。

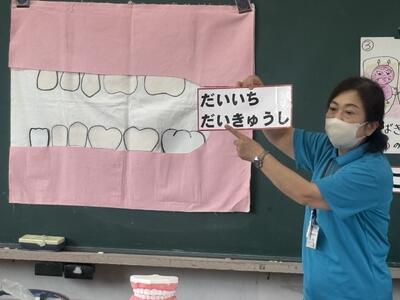

1年 歯磨き教室

今週は、歯と口の健康週間です。

2階の渡り廊下に啓発ポスターを掲示したり、お昼の校内放送でクイズを出したりと、様々な取り組みを展開しています。

6月3日(火)には、歯科衛生士さんによる1年生の歯磨き教室が開かれました。

砂糖を多く含む食べ物や「歯垢」「第一大臼歯」等の用語を分かりやすく教えていただきました。

最後に、歯ブラシを使って実際にブラッシングの仕方を練習しました。

子ども達は奥歯までしっかり磨くコツをつかんでいました。毎日の歯磨き習慣につながる有意義な学びとなりました。

4年生 民話の会

今回は4年生が民話の会の方にお世話になりました。お話ししてくださったのは、「こぶとり」と「うらしま」です。よく知る話なのに、とてもやさしい声とゆっくりとした間に引き込まれ、穏やかな気持ちになりました。

お話の最後に「この後、うらしまはどんな風に過ごしたと思いますか?」と子供たちの想像力をかき立てる問いが投げられました。子供たちは思い思いに想像を巡らせていました。

6月2日(月) プール開き

6月になり、1学期も折り返し地点。

よく晴れた今日。気温も上がり、プールシーズンの到来です。

今年も安全にプール指導が行われるよう、校長先生と体育主任で安全を祈願を行い、プール開きを行いました。

興味津々。ワクワク!

フェンス越しに、その様子を2年生の子供たちも見守っていました。

一番目にプールに入るのは・・・。

プール清掃を頑張った6年生。

この時ばかりは、いつも頼もしい6年生が無邪気にはしゃいでいます。

1年ぶりにプールに入る児童がほとんど。

今日は、簡単なゲームを通して「水慣れ」に時間を割いた授業となりました。

水中じゃんけん。まずは1回のみ。(水慣れが進むと、連続3回勝負など水中の時間を徐々に長くしていきます。)

続いて、「リングとり」。

水中に無作為に蒔かれたリングを拾い集めます。

6年生は、もうこの段階で既に泳ぎ始めているお子さんも。

子供の頃に身に付けたことは、一生忘れないと言われる通り、1年間のブランクを感じさせない泳ぎを披露する子も。

続いて、4年生が授業を行いました。

こちらも準備運動を入念に行うとともにプール使用上の約束を確認した後、「水慣れ」をねらいとした授業でした。

元気いっぱい4年生は、流れるプールをつくって活動していました。

5時間目は、2年生も今年度初めてのプールの授業。

入念な準備運動。少しずつ、水を体につけて入水。

2年生の授業は、バディで鬼ごっこを取り入れるなど、こちらも「水慣れ」をねらいとした授業となりました。

プール開き当日の今日は、3学年が今年度初めてのプールでの授業を行いました。

天気予報では、今週末にかけてさらに気温が上がっていくようです。

残りの3つの学年の「初プール」も近いことでしょう。(明日は、あいにくい雨予報ですが・・・)

水慣れが終わると、体力や水泳技能を高めるため、いよいよ各学年や個人に応じた目標に向かっての練習が始まります。めあてに向かって、粘り強く取組み、心も体もたくましく成長できるよう、支援していきます。

日産ものづくりキャラバン

5月28日(水)の2・3校時に、日産自動車栃木工場から3名の講師の方にお越しいただき、「日産ものづくりキャラバン」を実施しました。今回は①日産ドリーム号づくり②オンライン工場見学の2つの内容を各クラス交互に実施しました。

2組 日産ドリーム号づくり

「カイゼン(改善)」「協力」をテーマに、役割分担ごとに改善策を考えたり、チーム全員でアイディアを出し合ったりしながら、1秒でも早く、そして正確に組み立てられるように努力していました。

車を作ってみてすごく楽しかったです。車はこうやってできているんだなと思いました。

車を作るのが難しかったけど、楽しかったです。

車を一台作るのには協力が必要と言うこと、 キャラバンで整理整頓などの大切なこと、なるほどと思いました。

私の父や、祖父が、日産自動車とかかわりがあるので、ある程度の事は知っていました。工場の事は知らなかったので、初めての工場見学の時に、私たちがした質問について、とっても詳しく分かりやすく教えてくれたり、モノづくりキャラバンの時に、ストップウォッチの使い方をやさしく教えたりしてくれて、とても楽しかったです!またやってほしいです!

1組 オンライン工場見学

日産自動車栃木工場とオンライン接続をし、アテンダントの方の説明を聞きながら工場見学を行いました。広い工場内で実際に車を製造している様子をみたり、工夫や地球環境問題への取り組みなどを教えていただいたりしました。

"僕は、車が大好きで、「どんなことをやるのかな」と思っていました。クイズに答えるオンライン工場見学と、ものづくりキャラバンができてとても楽しかったです。またこういう機会があったら参加したいです!"

大人になって車の免許をとったとき、車の部品や種類などを知ることができ、便利だと思いました。今日は、車の仕組みなどをたくさん学んで普段知らないことを知れてうれしかったです。

温度差を改善し、使う温度を80度で同じにして、地球温暖化を防ぐ工夫がされていて、なるほど!と思いました。

オンラインでは、どのように車が作られているかとか、三択クイズをしながらおしえてくれて、すごくわかりやすかったし、疑問に思ったり、すごいなと思ったことがたくさんありました。あと日産モノづくりキャラバンでは、班で、協力をしながら、小さい車を作るという貴重な体験をさせてもらって、とても楽しかったし、おもしろかったです。

実際に自分の手でミニカーを作ってみたり、普段は見ることのできない製造工場の内部の様子を見ることができたりと、子供たちにとってとても貴重な時間となりました。

関係者の皆様、お忙しい中このような機会を提供してくださり、授業をしてくださいましたことに心から感謝いたします。ありがとうございました。

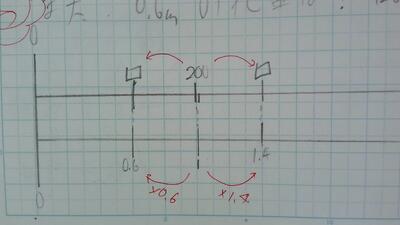

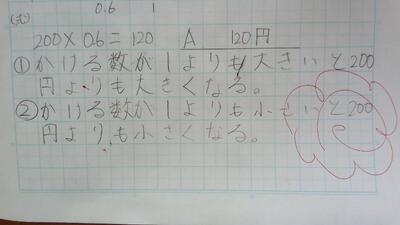

5年生 算数「小数のかけ算」

5年生の教室を覗くと・・・1mが200円のリボンを1.4m買う時と0.6m買う時の結果から、小数のかけ算しくみについて考えていました。自分の言葉で説明することにチャレンジ!!ノートに書いた考えを友達と確認して・・・

2種類の数直線を描いている子が多い中、同じ数直線に2つの答えを描いている子がいました。「どういうこと?説明してくれる人?」と問うと別の子が「1.4をかけた時は答えが右に動いて、0.6をかけた時は答えが左に動く」と説明してくれました。「ということは?」「かける数が1よりも・・・」

「付け足します。200円だとどんな時でもにならないから、かけられる数がいいと思います。」

すかさず先生は問います。「かけられる数よりも大きくなる?何がかな?」

「答えです。」

「そっかあ。掛け算の答えってなんて言うんだっけ?」

「積?」

「まとめると、『かける数が1よりも大きいときは、積はかけられる数よりも大きくなる』でいいかな?」

一見まどろっこしいように見えるこのやり取りがとっても大切なんです。「どんな時にでもあてはまる説明」にしようとすることが数学の世界観そのもの。数直線を使って視覚的に理解を促したり、算数の言葉を使って仕組みを一般化してくこの過程が、子供たちの頭の中を整理するとともに、数学的な見方・考え方を働かせている時間でした。小さな数学者がたくさんいる5年生、素晴らしいですね!!

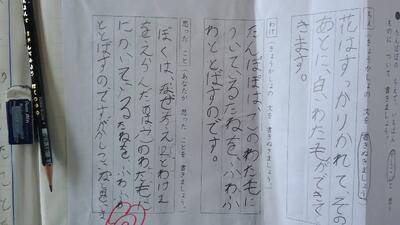

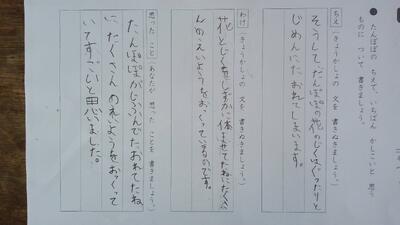

2年生 国語「たんぽぽのちえ」

2年生の教室をのぞくと、「たんぽぽのちえ」の読み取りから、一番かしこいなと思うところを抜き出し、感じたことを書いていました。タンポポの成長にともない4つの場面に分けて、その「ちえ」と「わけ」について読み取る学習をしてきたまとめです。一番すごなあ!なるほど~と思ったところはどこ?と聞くと、それぞれに違う場面を指さしてくれました。お友達同士で「どこにしたの?私ここ!」と確認する姿も・・・。そして、真剣な表情でワークシートに書き込みはじめました。1年前にはひらがなの練習をしていた2年生がスラスラと教科書を写すことができるようになっていることに感心しました。

わた毛になって遠くまで種を飛ばすところを選ぶ子が多いのかと思っていると、意外にもその他の場面を選ぶ子が多いことに驚きました。もしかしたら、わた毛の知識はお家の人から聞いて知っていたり、わた毛をお家の人と一緒に飛ばして遊んだりした経験があるからかもしれませんね。

説明文を読み解く上で、段落と段落を結ぶ言葉がとっても大切です。今回は時間の経過を表す言葉に着目してきました。最後は、自分の体験を「ときを表す言葉」を使って伝えることに挑戦です。どんな文章が出来上がるか楽しみです!!

3年生算数「3桁の足し算」

5月21日(水)普段は計算問題を一生懸命に解いている子供たちが、今日は迷い・考え込んでいる様子でした。今日のめあては「問題を作ることができる」!子供たちは「どのケーキを選んで問題にしようかな?」「僕の好きなケーキはこれだけど、もう一つは何にしよう・・・」と教科書の例題をお手本に問題作りに挑戦です。あえてケーキとろうそくの買い物にして、桁をそろえさせる問題を作る子もいました。

「問題を作ったら、お友達に解いてもらいたよね。」との声かけに、大きくうなづく子供たち。グループになって順番に問題を出し合い、自分たちで答え合わせまでしていました。「式」と「ひっ算」と「答え」を確認です。問題を出すときには答えが見えないようにノートを隠して出題する姿がとっても可愛い3年生でした。

授業の振り返りには「○○さんの問題は簡単だった。○○さんの問題はふつう。○○さんの問題はちょっと難しかった。」と素直な感想が書かれていました。その違いが何なのか聞いてみたいですね。また、「自分が作った問題を真剣に解いてくれたので嬉しかった。」と有用感を感じることができていました。

頭を突き合わせて、友達と一緒に学習するから楽しい。時間いっぱいまで頑張れる。価値ある時間でした。

2年生 社会見学「那須どうぶつ王国」へ

2年生が社会見学で「那須どうぶつ王国」へ行きました。

朝の出発式では、グループで協力して楽しむこと、動物をよく見て来ることを先生と子供たちで確認しました。

そして、見送ってくれた方々に「行ってきます!」と元気良くあいさつをし、出発しました。

「那須どうぶつ王国」に着いてまず初めに、「リスの森」を見学しました。

「可愛い!」という声が聞こえ、木の陰に隠れているリスを見つけて喜んでいる姿が見られました。

「ワンニャンバス」に乗って「王国ファーム」へ移動してからは、この日最初のグループ活動です。

羊や馬、ラクダなどの大きい動物を見るだけでなく、えさをあげて子供たちは楽しんでいました。

たくさん食べていて驚きましたね!

次は「スカイスタジアム」にて、バードパフォーマンスショーを見ました。

自分たちの近くを優雅に跳ぶワシやタカの姿を見ることができ、マイクを通して、インコと話すことができたお子さんもいました!

ミミズクの「ミミ」は、耳に見える羽毛の束のことを言っているなんて知りませんでしたね!

お昼は芝生の上でレジャーシートを広げ、グループでお弁当を食べました!

友達のお弁当を見て「おいしそう!」という声が聞こえてきました。

午後は、王国タウンの動物たちを見学しました。

初めて目にする動物を間近で見られて、楽しかったですね!

動物を観察することやグループで協力して活動することなど、いろいろな経験ができて良かったと振り返っている子供がたくさんいました。

これからの学校生活で学んだことを生かして、頑張っていきましょう!

民話の語りスタート!

今年度も、民話を語ってくださる「ふくべの会」の皆さんが来校してくださいました。

心に残る日本の昔話を語り継いでくださるこの活動は、子どもたちにとって毎年楽しみにしている時間です。

今年のスタートを切ったのは、5年生です。

5年1組では、「かっぱの舟」というお話を聞かせていただきました。増水した村で流されてしまった男の人を、助けようとするかっぱ。そして、ネズミなどの動物たちも次々と助けていくというお話でした。

「次に助けに来るのは誰だろう?」「このあとどうなっちゃうの?」と、子どもたちは話の展開を想像しながら、ドキドキワクワク。語り部の方の表情や声の抑揚に引き込まれ、身を乗り出して聞き入る姿が印象的でした。

5年2組では、鹿沼市の板荷地区に伝わる「茶」に関するお話をしていただきました。朝に茶を飲むと、その日は素晴らしい日になるとの言い伝えを知った児童は、自分の朝食を振り返りながら、楽しそうに聞いていました。

素朴だけれど、心に響く民話の世界。子どもたちの心の中にも、静かに温かく残ったようです。

クリーングリーン活動

昨日は雨でクリーングリーン活動が延期になりました。今日は、とても気持ちの良い青空が広がり、子供達も元気に活動することができました。

◇校庭の桜の木の下付近の草取りをする1年生。

◇体育館南側をきれいにする4年生。

◇校舎南側をきれいにする4年生。

◇自分たちの花壇をきれいにする2年生。

◇慣れた手つきで草取りする5年生。

◇草がいっぱい。みんなで抜くぞ!と張り切る3年生。

◇短い草をシャベルで取ろうとする1年生。

◇軍手をした小さな手でも、草を引き抜こうと一生懸命です。

◇みんなで取った草をまとめています。さすがの5,6年生。協力して運びます。

◇花壇もあっという間に、きれいになりました。

◇まだまだ、パンジーがきれいに咲いているところも。

今年初めてのクリーングリーン活動、みんなで生き生きと活動することができました。次回は、クラスごとに、花壇に新しい花苗を植える予定です。学校には、たくさんの緑や花があり、それらに触れる機会があることは、とても素晴らしいと思います。今後の活動も、学校全体でしっかり取り組み、この恵まれた環境を大切にしていきたいと思います。

PTA役員会、1年生給食試食会・親子タブレット教室

6年生が修学旅行で出かけた5月15日(木)、PTA役員会、1年生の給食試食会・親子タブレット教室が開催されました。

まずは、PTA役員会。

各部会ごとに今年度の活動について話し合いました。

教育活動のサポート、学びの場の環境整備、さらには、保護者同士の交流、連携を深めるPTAを目指して、熱心にご協議いただきました。

PTAの発案により始まった「幸せの黄色のレシートキャンペーン」での 収益について、どのような形で子供たちへ還元していくかについても協議されました。

続いて1年生給食試食会。

保護者の方には図書館に集まっていただいた後、給食をもって1年生教室へ行っていただきました。

おうちの方が来るのを待つ1年生は、ドキドキしながらも笑顔いっぱいでおうちの方を迎え入れ、和やかな雰囲気での親子給食となりました。

かわいらしい一年生のあいさつや、「おいしいね」の言葉が素敵でした。

1年生も保護者もおいしい給食を目の前に笑顔。

今日の献立は、ごはん・豚肉とごぼうのかりん揚げ・田舎汁・小松菜ともやしのおひたし。

かりん揚げは、子供たちの人気メニューの1つです。

実際に食べて「おいしい~!」との声が聞こえてきて、ほっこり。

全体会の講話でもお話しましたが、無理のない範囲で促しながら、子どもたちの食の世界を広げていけたらと思います。

保護者の方の感想より

・楽しそうに食べていたし、残さず食べていたので安心しました。

・毎日、給食美味しい!お代わり沢山した!と笑顔で話しています。

・美味しいと評判のメニューが試食が出来て、楽しい時間でした。

・お家で食べるよりたくさん食べていました。美味しそうに食べている姿が見れて良かったです。

・美味しそうにペロリと食べていました!家ではあまり作らない野菜やおひたし系を子供がサクッと食べているのをみて家でも作ろうと思いました!

・家では絶対に食べない食材を食べていて驚きました!完食はできていなかったけど、想像以上に食べていました。

・家ではご飯を食べるのに時間がかかっていますが、時間内に全て食べていて驚きました。

・お忙しいなかこのような食育に関する講義や試食会の機会を作ってくださりありがとうございました。

成長を感じながら給食を美味しくいただけたこと、とても素敵な思い出になりました。感謝申し上げます。

・栄養素を色々考えていただきありがとうございます。

・食材高騰の中、献立作成、美味しい給食をいつもありがとうございます!

5校時は『親子タブレット教室』でした。パスワードの入れ方から始まり、クラスルームに入ったり、カメラを開いたりといった基本的な操作を身に付けました。保護者の方には家庭でWi-Fiに接続していただくことをお願いしました。目をキラキラさせた1年生でした。

保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

楽しく自立活動✨

5月15日1時間目、学習相談学級から楽しそうな声が聞こえてきました。一体何をしているのか・・・というと、30㎝もありそうな大きな風船を一生懸命膨らませていました。上手く膨らませられたら「先生!!しばってください。」と満面の笑顔でお願いされました。

学校では、環境に応じて動作を調整し、目的を達成する能力を育成するために、体験的な活動を加えた「自立活動」という授業を行っています。今日は『身体の動き』と『コミュニケーション』です。口の周りの筋肉の使い方、肺活量、風船の軌道を予測した空間把握、柔らかい接触方法など、ちょっとしたことですが意識して言葉をかけることで、子どもたちは1つ1つの動きを大切そうに行っていました。

最後に、友達と2人で風船を運ぶ活動では、優しく上手に持ちながら笑顔で走ってきました。

学習指導要領に『心身の調和的な発達の基盤に着目して指導するものが自立活動であり,自立活動の指導が各教科等において育まれる資質・能力を支える役割を担っている。』と書かれている通り、こういった経験が次の学習に生きてきます。

修学旅行⑦ Finish

修学旅行の全行程が終了しました。

常に友達を思いやるやさしさ

計画的に物事に取り組むかしこさ

たくさん歩いてたくさん食べて、2日間元気に過ごすことができたたくましさ

これまでに培ってきた6年生のいいところが存分に発揮された修学旅行となりました。

修学旅行を通して学んだたくさんのことを、これからの学校生活で生かしていきましょう。

6年生の皆さんは、家族の皆さんへの感謝とたくさんのお土産話をお伝えしてくださいね。

これからも、睦小のリーダーとして、学校を引っ張っていってください。

保護者の皆様、大変お世話になりました。

修学旅行⑥

楽しい修学旅行もあっという間に終盤です。

本日最初の見学地は、国会議事堂です。

テレビや教科書でみる、歴史ある施設に感動しながら、国の政治の中心に触れました。

昼食は議員食堂にて、カレーライスをいただきました。

そしてその後、2つ目の見学地である国立科学博物館へ移動しました。

日本館、地球館にわかれた広い館内を、活動班で見て回りました。

たくさん学んで、たくさん歩いた1日となりました。

さて、これからバスで学校へと向かいます。

子供たちからは、すでに「終わってほしくない!」「またすぐいきたい!」という声が聞こえています

修学旅行⑤ 2日目スタート!

2日目の朝を迎えました。

窓から見える横浜の美しい景色に子供たちはうっとり

全員元気に、朝食をいただきました。

ビュッフェスタイルの朝食では、朝からポテトとアイスが大人気でした。

さあ、素敵な時間を過ごさせてくださったホテルの方々にお礼を伝え、出発です。

まずは一つ目の見学地、国会議事堂へと向かいます。

修学旅行④

横浜のホテルに到着し、豪華な部屋と見晴らしのいい景色に子供たちは大興奮です

夕食はビュッフェ形式でした。大きいお皿に、バランスよくきれいに盛り付けて、おいしくいただきました。

デザートまで堪能し、お腹いっぱいになりました

最後に夜景をバックに集合写真を撮りました。

一生物の、忘れない景色になったことと思います。

1日目、全員元気で、楽しく仲良く過ごすことができました。

修学旅行③

全班、無事に鶴岡八幡宮に集合しました。

時間を守り、お金も計画的に使うことができたようです。

どの班も、とても充実した活動になりました

これから、みんながとっても楽しみにしているホテルへと移動します。

修学旅行② 班別行動スタート!

6年生は鎌倉市に到着し、高徳院を見学しました。

全員元気いっぱいで、班別行動にとてもわくわくしている様子でした。

14:40に、鶴岡八幡宮にて集合予定です。

修学旅行① 行ってきます!!

今日は、6年生が待ちに待った「修学旅行」。

朝早い集合となりましたが、子供たちは目もぱっちり。

わくわくが表情から見てとれます。

さあ、まずは「出発式」。

校長先生からは、1泊2日の修学旅行を存分に楽しむとともに、仲間と協力しながらたくさんの思い出をつくってほしい。多少の失敗も問題なし。でも、命に関わる失敗はなし。安全に気をつけて行ってきましょうと話がありました。

代表児童からは、自分の足で鎌倉の街を歩き、自分の目で歴史的な寺院等を見て、歴史を肌で感じて来たいとあいさつが。流石、睦小の6年生らしい言葉に感心します。

「出発式」を終え、いざ鎌倉へ!

バスに乗車。出発準備、満面の笑顔、完了!!

行ってきます!

朝早くにも関わらず、児童の送迎、お見送りと保護者の皆様には、大変お世話になりました。

この後の子供たちの現地での様子については、随時、ホームページにてお知らせします。

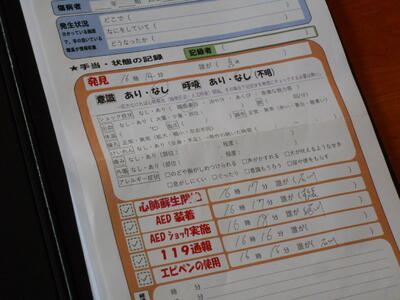

教職員の救急救命研修

5月連休明け。

外の気温計は20度後半を指す日が増えてきました。

春から夏へ季節が移り変わろうとしています。

そんな5月中旬から6月にかけて修学旅行や那須どうぶつ王国、地域巡りなどの校外学習が多く予定されています。

また、5,6年生の希望者による陸上練習、さらに、体育では水泳の学習も始まります。

教職員は、安全に子供たちが活動を進められるよう配慮するとともに、万が一に備え、毎年、救急救命に係る研修を実施しています。

今年の研修は・・・。

壬生消防署の職員を講師に迎え、

まずは、心肺蘇生に係る胸骨圧迫法とAEDの研修。

毎年実施していますが、かけがえのない子供たちの命を守るため、何度、繰り返しても多すぎることはありません。

次に教室に場所を移し、食物アレルギーによる緊急対応が必要になるという想定訓練を実施しました。

睦小では、緊急時に迅速且つ適切な対応をとることができるよう「*緊急時アクションカード」を普段から備えています。

*各教室の出入り口付近の小さな袋にまとめられています。授業参観等の際に目にされた保護者の方も多いのではないでしょうか。

*緊急時、現場に居合わせた教職員にどんな行動が必要か。袋の中のカードに示された対応を一人ずつが確実に行い、緊急時複数人で同時対応することで生じる抜け漏れを防ぎます。

訓練後には、壬生消防署の講師の先生より評価していただき、ご講話を拝聴しました。

子供たちが安全に学校生活を送るため、本日の研修を通し、教職員の意識がさらに高まったように思います。お忙しい中、研修にご協力くださいました壬生消防署の皆様、ありがとうございました。

3年 地域めぐり

9日は、「地域めぐり」

社会で、自分たちが住んでいる壬生町の勉強をしてきた3年生。どんな土地の使われ方をしているか調べたり、大通りや鉄道がどこにあってどこにつながっているかをまとめたりしてきました。

町のバスで壬生町をまわりながら、勉強してきたことが本当にそうなのか実際に見て確認します。

まずは、壬生町のいろいろな施設の見学です。

①JAしもつけ

農家さんからいちごが運ばれてきて、それを検査したり箱詰めしたり、保管したりする様子を見学してきました。壬生町には、105件のいちご農家さんかいるそうです。ここ数年で、「とちおとめ」から病気に強くたくさん収穫できると言われる「とちあいか」に品種が変わってきて、いまでは、ほとんどの農家さんが「とちあいか」になっていると教えてくださいました。

「自動でいちごをささえるひもを付ける機械がすごいと思いました」「がんばって働いている人がとても大変そうなのに、ニコニコしながら働いていて、すごいなと思いました。」と、働いている人たちの思いを感じた子供たちでした。

「壬生町にはみなさんの健康を考えて、心を込めて野菜を作っている人がたくさんいることを知っておいてください」という田村さんの話を聞いて、みんなのために野菜を作っている農家さんの気持ちを知り、「これからは野菜をたくさん食べたい」と心を新たにした子もいるようです。たくさんの質問に丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。

②町役場

みんなの健康や安全などの生活を支える仕事をしている公共施設。たくさんの課があり、それぞれみんなの生活のためにお仕事をしているとお話を聞きました。まだ建って3年の新しい役場に大興奮の子供たち。

町長室では、なんと町長さんが出迎えてくださいました。「好きな食べ物は?」「好きなキャラクターは?」という子供たちの質問にも丁寧に答えてくださる素敵な町長さんでした。答えはもちろん…(3年生に聞いてみてください。)

議会をしている部屋にも入らせてもらい、壬生町の住民4万人が集まって話し合いをするのは難しいから、選挙で選ばれた代表が会議をすると説明を聞きました。特別に議員さんの席に座らせてもらい、疑似会議を始める子供たちでした。

みんなの生活のためにお仕事をしている人がたくさんいることを実感したようです。

③壬生ハイウェイパーク

これから総合的な学習の時間で町の特産物について調べていく3年生。壬生ハイウェイパークの産地直売所を訪ね、どんなものが売られているか調べることにしました。まずは、ハイウェイパークの説明。高速道路からも一般道からも入れるサービスエリアは全国的にも珍しく、全国で22か所、関東では3か所しかないそうです。隣のわんぱく公園ともつながっていて、広さは東京ドーム11個分もあり、広さ日本一!そんなすごいところが壬生にあったのだと驚いた様子でした。

クラスごとに、売店と農産物販売所に分かれて見学しました。

壬生で作られた野菜や、最近国語で勉強したばかりの山菜などが売っていて大興奮の子供たち。これまでにもたくさん見学して、たくさんメモをしていた子供たちでしたが、ここでも、一生懸命メモを取る様子が見られました。

バスの中でも、土地の使われ方をよく見学したり、東西南北を確認したりと、学びが多い一日となりました。

これから社会の学習や総合のまとめに活かしていきたいと思います。

子供たちのためにお時間を使って案内説明をしてくださったみなさま、本当にありがとうございました。

おいしい弁当もありがとうございました。

3年生 リコーダー講習会

8日、外部講師をお迎えして、リコーダー講習会を実施しました。

まずは、講師の先生の演奏を聞かせていただきました。知っているシンデレラの曲にみんなのりのり。

すてきな音色にうっとりしていました。

リコーダーは鳥と一緒に歌いたいと思ったおじいさんが作り出した楽器というお話を聞いてびっくり。

鳥のようにきれいな音色を奏でられるように、まずは、持ち方から練習しました。

右手で押さえて、左手で「シ」の音を出します。ちゃんと穴を押さえられているか、指のスタンプも確認しました。

何度やっても左右が逆になってしまったり、うまく息を吹き込めなかったりしていましたが、

丁寧に教えてくださったので、最後には、みんなきれいな「シ」と「ラ」を使って、曲を演奏するまでになりました。

「うまくできたらこんなにもきれいな音がでるんだなと思いました」「リコーダーが好きになりました。もっといろいろな曲を演奏してみたいです」と、これからの音楽が楽しみになったようです。

お家でもぜひ、聴いてあげてください。

3年生から始まったリコーダー。これからも楽しく練習をして、いろいろな曲に挑戦したいと思います。

5・6年生授業参観

5年1組 家庭科「ソーイング、はじめの一歩」

1組では、手縫いの基礎となる玉結びと玉どめの学習を行いました。途中からおうちの方にも先生になっていただき、お子さんのそばであたたかい声かけやアドバイスをしていただきました。保護者の皆様のご協力のおかげで、子どもたちはさらに自信をもって作業に取り組むことができ、「できた!」という笑顔と、親子のあたたかい様子がとても素敵な時間となりました。ご参加いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

5年2組 音楽「和音や低音のはたらき」

2組では、「夢のシンフォニー」の合唱を行いました。それぞれのパートに分かれて練習をしたり、おうちのかたと一緒に歌ったりしました。曲想や旋律の良さを感じ取りながら、それぞれが工夫しながら歌っていました。最後にはおうちの方にも入っていただき、全体で合唱をし、音楽室には素晴らしい歌声が響き渡っていました。保護者の皆様、ありがとうございました。

【6年生】

2クラスとも国語「伝わるかな、好きな食べ物」の授業を行いました。

自分の想像した好きな食べ物の名前を出さずに、その食べ物の美味しさを伝える文章を書く活動でした。子供たちは形や色、味、においなどを思い浮かべて、どうしたら伝わるかを考え、保護者の皆様の協力を得ながら和やかに活動に取り組んでいました。

1年生迎える会を行いました!

5月7日(水)に1年生迎える会を行いました。

入場してくる1年生は、少し緊張した様子で入場していました。

6年生の代表児童からは、1年生を迎える会を通して、

睦小をもっと知ってもらうことや仲良くなることを伝え、温かな雰囲気が生まれました。

「あれ?だれかいるぞ?」その合図を受け、出てきたのは、

睦小のみんなが仲良くなるために来た「仲良し戦隊むつみレンジャー」!!

1年生も大盛り上がりでした!!

むつみレンジャーが、1年生から6年生までが取り組む、「むつみっしょん」について説明しました。

「それでは、むつみっしょんスタートとはいきません。

むつみレンジャークイズ隊カモン!!」

睦小についてのクイズを4つ出題し、みんなは相談しながらクイズに参加しました!

クイズの後は、グループごとに6つのミッションに取り組みました。

むつみっしょん1 6年生から順番に、立って自己紹介をするのだ。

むつみっしょん2 みんなで、睦小学校の先生の名前をたくさん挙げるのだ。

むつみっしょん3 むつみ小の行事を、1年生に教えるのだ。

むつみっしょん4 輪になってすわったまま、しりとりをするのだ。

むつみっしょん5 「じゃんけんチャンピオン」を決めるのだ。

むつみっしょん6 むつみっこニョッキッキ

それぞれのグループで、6年生が中心となり、ミッションに挑戦しました。困っている1年生には優しく声を掛け、ミッションを通してたくさんの児童が1年生と関わっていました。

少しずつ緊張もほぐれ仲が深まっている様子が見られました。

初めは、緊張していた1年生もリラックスした表情になり、楽しそうに活動する様子がたくさん見られました。

この1年生迎える会をきっかけに、様々な学年が仲良く過ごせるように見守っていきたいと思います。

また、この1年生を迎える会を行う上で、4月の中旬から企画を考え、休み時間に準備や練習を行っていた「縁の下の力持ち」である代表委員のみなさん、よく頑張りました!!皆さんのおかげで、とても温かい素敵な会になりました。

1・2年生 授業参観

1年 国語 「うたにあわせて あいうえお」「かくこと たのしいな」

1組は、ひらがなビックかるたを行いました。また、口の形に気を付けて、「うたにあわせて あいうえお」を音読しました。元気に楽しく取り組むことができました。2組は、正しい姿勢や鉛筆の持ち方について学習しました。これから学習するにあたって基本となることを、動画を見たり、歌に合わせたりしながら、子供達と保護者の皆さんと一緒に確認しました。正しい鉛筆の持ち方や姿勢で書こうと、一生懸命取り組む姿が見られました。

懇談会では、今の1年生の学習や生活の様子についてお伝えいたしました。また、今後、取り組む活動などについても、お話させていただきました。子供達一人一人が日々成長していること、とてもうれしく思っています。

お忙しいところ、ご参加くださりありがとうございました。

2年 算数 「たし算」

授業参観までに、たし算の筆算を学習してきました。

その学習を活かして、100円以内でどのお菓子を買うかを考え、買い物が成功するかどうかを計算しました。

位をそろえることや繰り上がりを計算することが難しく、苦戦していましたが、お菓子を買うために一生懸命計算に取り組んでいました。

懇談会では、2年生になっての宿題の進め方や、1年生の時とは変わった点をお伝えさせていただきました。

また、学校たんけんの様子なども伝えることができました。次回は日ごろの学校生活の様子を写真などを交えながらお伝えできたらと思っています。

お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。

ようこそ1年生

4/24(木)に、「ようこそ1年生の会」が開かれました。

前日に、2年生が1年生を招待するために、1年生教室を訪れました。

2年生の話を聞いて、「楽しみ!」と言っていた1年生もいました。

当日になり、1年生を歓迎のメッセージとともに、体育館に招きました。

始めの会にて自己紹介をしてから、2年生と1年生が一緒になって、学校探検を始めました。

学校探検では、優しく声を掛けながら活動している2年生の姿が見られました。

各教室がどんなところなのかを話し、訪れた場所にあるシールを1年生と一緒に貼っていました。

学校探検後は校庭に出て、2年生が考えた遊びをグループで遊びました。

子供たちは、元気一杯に体を動かしていました。

最後は終わりの会にて、2年生から1年生に、朝顔の種が入った手紙がプレゼントされました。

1・2年生での初めての交流である今回の活動は、子供たちの成長に繋がる良い機会となりました。

朝顔もぜひお家で育ててみてください。

3・4年生授業参観

3-1道徳「気付いていなかったこと」

1組は、「礼儀」について考えました。交通指導員さんに挨拶をしない、図書館の司書さんが説明してくださっているのに聞いていないなど、自分の行動で相手に嫌な思いをさせてしまうことを実際にロールプレイしながら考えました。相手に対する感謝の気持ちや思いやりの心をもって接することで、自分も相手も気持ちよく生活することができることを確認し、これから自分たちはどうしていきたいのかという考えをもつことができました。

3-2国語「国語辞典の使い方」

2組は国語辞典を使って、言葉の意味を調べました。国語辞典は、たくさんの言葉の意味や使い方が載っている魔法の本です。前の時間に、使い方を学習し、今までなんとなく使っていた言葉の意味を調べる面白さに目覚めていた子供たち。授業参観では、お家の人も見てくださっている中で、張り切って辞書を引いていました。

4-1、4-2 算数「大きな数」

4年生は10歳になる学年です。自分が生まれてから10年間。この時間を秒にすると何秒になるのでしょうか。これまで学習してきた大きな数を利用してこの難問にチャレンジしました。複雑なかけざんの筆算やどんどん大きくなっていく位にも負けず、粘り強く計算に取り組んでいました。

1年 6年生の読み聞かせ・2年生と学校探検・6年生と共遊

楽しいことが盛りだくさんの1日でした。

朝の読書の時間に、6年生が読み聞かせに来てくれました。

1・2時間目には、2年生の案内で校内を回ります。緊張の自己紹介タイムでしたが、一緒に校舎内を回るうち、打ち解けて会話が弾みました。ポイントでは1年生にシールをはらせてあげる2年生の姿が見られました。

その後、班ごとに外遊びを楽しみました。

睦っ子タイムには、6年生と「だるまさんが転んだ」「へび鬼」をして遊びました。

「たくさん遊べて嬉しかった!」「とっても楽しかった!」「6年生が優しかった!」頼もしい上級生たちに囲まれ、思い切り遊んだ1年生でした。

都市計画道路の開通式に参加しました!✨

4月24日(木)に6年生が六美吾妻線・六美東通りの開通式に参加しました。

子供たちは睦小学校の代表として立派な姿で式に臨んでいました。

開通式後、通り初めを行いました。

近年、睦小学校付近にたくさんの道路ができ始めています。

来賓の町長様からは

「この道路の開通式に参加したことあると睦小の子供たちが大人になった時に少しでも印象に残ってくれていたらと思います。」

とお言葉をいただきました。

これからも、6年生として周りをよく見て、安全に登下校できるように気持ちを新たに頑張ってほしいです!

第1回学校運営協議会

4月23日(水)、今年度、第1回目の学校運営協議会が開催されました。

通称「コミュニティスクール」。今年度も委員の皆様にご助言をいただきながら本校ならではの教育活動を進めます。

まず始めに、今年度委員をお務めいただく8名の委員の皆様に委嘱状が手渡されました。

次に、今年度の学校経営方針等について校長よりご説明申し上げました。

・「人は人の中で人となる」を考え方の基本とする。

・めざす学校像 「笑顔と活気にあふれた、思いやりと温かさに満ち、家庭や地域と連携し、ともに歩む学校」を目指したい。

めざす子供像 (特に)最後まで諦めずやり遂げる子について。学校、集団生活の中では、うまくいかないこともある。うまくいかないことを改善しようと努力することは、成長する過程で大事なこと。失敗は成功のもと。チャレンジし、達成する過程が大事。最後まで粘り強く物事をやり遂げ、心身共に大きく成長し、中学校へ繋がることを願いたい。

・常に心掛けたいことは、全教職員が個性と持ち味を発揮し、創造的な教育活動を行い、風通しの良い学校をつくること。「睦」に込められた意味を確認し、子ども達を中心に指導を行っていきたい。子供達には学ぶ楽しさや喜びを実感できるよう、保護者や地域には信頼される学校づくりを目指したい。22000校(全国) 330校(栃木県)の中の一つ。県内小学生89000人の中の260人。出会いが奇跡であり、卒業の時に、睦小で良かったなと思ってもらえることが望みである。

その後、委員の皆様を各教室にご案内し、進級した子供たち、新しく着任された先生方の様子等をご覧いただきました。

委員の皆様からは、

・どの学級も指導者が授業の工夫をされている。だからどのクラスの児童も落ち着いている。

・着任されたフレッシュな先生方が元気でいい。元からいた先生は、落ち着いて安定感のある授業をなさっていた。

・クラス間で授業で使用する同じ資料を共有。情報交換がされていると感じた。

・先生方が授業の前段階で準備をよくなされている事を強く感じた。ありがたい。先生方に感謝したい。

・自宅が学校に近いが、睦小の先生方は、休み時間に子供たちとよく一緒に遊んでおり、微笑ましく見ている。一緒に遊んで、児童理解を深めることが大切だと思う。

などとお褒めの言葉をいただきました。

その後の意見交換でも委員の皆様から貴重なご意見を頂戴し、大変有意義な協議となりました。

学校運営協議委員の皆様、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

交通安全教室(全学年対象)

4/21(月)に交通安全教室が行われました。

栃木県トラック協会の皆様をお迎えし、校庭で講話を聞きました。

始めに「自動車の内輪差」について確認しました。

そばに置いた人形が、トラックの後輪に巻き込まれそうになる様子を目にし、交差点では待つ位置に気を付けないと、事故に遭う危険があることを学びました。

次に「自動車の死角」についてお話を聞きました。

トラックに近いところには、運転席から見えない範囲があることを知り、自動車には不用意に近付かないことを改めて確認しました。

最後に「自動車は急に止まれないこと」を学びました。

実験を通して、自動車のスピードが出ている時に、ブレーキを踏んでから止まるまでに時間がかかる様子を見ることができました。

また模擬人形が車と衝突する場面を見て、自分事として考え、怖いと口にする児童もいました。

今回の学びを生かして、自分の命は自分で守れるように生活してほしいと思います。

子供たちに事故や怪我がないように、交通ルールについて、ご家庭でも話題にしてみてはいかがでしょうか。

第1回避難訓練

4月18日(金)に避難訓練を行いました。

給食室での火災を想定した訓練です。

避難経路と避難行動の確認を目的としています。

避難開始から周りの状況を見て、指示に従い避難場所まで素早く移動。

集まったら静かに周りの状況が把握できるように心がけている子供が多く見られます。

訓練の最後は振り返りを行いました。子供たちの振り返りを一部紹介します。

・避難訓練を通して分かった事は、4年、3年とは違って、3階になりました。なので、避難する場所が変わっていました。次の避難訓練も、避難経路を考えて避難したいです。

・前回の反省を生かして静かに避難して、静かに待てた。間違えて二年生教室から出てしまったけど、正規ルートが開いていなかったらそっちから行こうと思う。

・火事が起きた場所をよく聞いて火事の所を通らない安全な所を通ることが出来ました。避難訓練は、本番の時の練習なのできちんとやる事が出来ました。

「自分の命は自分で守る」ために

①災害の発生場所がどこなのかをよく聞く。

②どこから避難をするとよいかを考える。

③慌てず落ち着いて避難をする。

いざというときのための訓練なのでこれらを守って真剣に取り組み続けてほしいです。

今年度、初めてのクラス共遊&休み時間の様子

4月16日(水)は、進級して初めてのクラス共遊でした。

自分たちで遊びたい遊びを決め遊びました。

ケイドロ、ドッジボール、中線踏みなど、クラスごとに楽しく遊んでいる姿は、とても微笑ましい光景でした。

また、進級し、新たなメンバーとなった学年も仲良くなるよいきっかけになったことと思います。

休み時間には、異学年同士で遊んでいる姿も見られ、これからの仲良し共遊が楽しみです。

1年 読み聞かせ・交通安全教室・睦っ子タイム(共遊)・給食開始

今日は、盛りだくさんの1日です。

6年生が毎朝、身支度のお手伝いに来てくれていますが、今日は手早く済ませようと一層1年生も頑張りました。

朝の読書の時間は、子育て支援グループ「ポケット」様による読み聞かせでした。お話の世界に引き込まれ、夢のような10分間でした。

2時間目は、町役場生活環境課くらし安心係の方、交通安全母の会の皆様に、道路の安全な歩行の仕方をご指導いただきました。校庭に作られた模擬道路を安全確認をしながら歩きました。1周目は教わりながら、2周目は自分で安全を確認しながら真剣に歩きました。

睦っ子タイムには、青空の下、全校児童がクラス遊びを楽しみました。1年生はへび鬼で遊びました。ジャンケンに勝っても負けても歓声が上がり、笑顔がこぼれました。

そして、初めての給食です。今日のメニューは、わかめのおこわ、豆腐ハンバーグ和風ソース、みぶなのうすくず汁、牛乳です。「おいしいね!」「おかわりあるかな?」「明日のメニューは何かな?」

行事も給食も盛りだくさんの1日。でも、嬉しくて楽しくて明日が待ちきれない1年生でした。

6年生 朝から大活躍✨

最上級生となり学校のリーダーとなった6年生。

朝から1年生の朝の準備のお手伝いをしています。

「水筒はここに置いてね!」

「ランドセルは後ろのロッカーにしまってね!」

優しい言葉遣いで丁寧に朝の準備のお手伝いをする姿にお兄さん、お姉さんとしての自覚が伺えます。

これから1年間最上級生として更に活躍してくれることを期待しています!

令和7年度 入学式

校庭の桜が満開の中、入学式が行われました。

喜びや不安でどきどきしている1年生。式中、名前を呼ばれて大きな声で返事をすることができました。児童代表のお迎えの言葉や、校長先生、PTA会長様のお話をしっかりと聞くことができました。2年生からは、お花を受け取りました。

式後には、登校班長さんたちと顔合わせを行い、明日からの集合場所や集合時刻の確認をしました。

1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます。たくさんお友達をつくってくださいね。

「新任式・始業式」~出会いと別れの季節~

睦小学校 ~新年度・新学期のスタート~

満開に咲き誇った桜が子供たちの進級を祝っているようです。

新しい学年・クラス。新しい先生。新しい出会い。

進級の喜びを胸に、きらきらした表情の子供たち。

今日は新任式と始業式がありました。

まずは、新任式。

着任された先生方からご挨拶をいただきました。

児童代表のお迎えの言葉。

7名の先生方、一日でも早く睦小学校に慣れるとともに、子供たちや学校・地域のよいところをたくさん見つけてくださいね。

続いて始業式。

校長先生からは、「失敗は成功のもと」という言葉が児童に紹介されました。

様々なことに挑戦し、失敗しても工夫や改善を図りながら努力することで自身の成長につながるようにしてほしいとのお話がありました。

子供たちは進級の喜びをかみしめながら、心機一転、新たな目標についてそれぞれが考えている様子でした。

その後、児童代表の2名が新たな目標について発表し、校歌を全員で歌いました。

その後は、各学級で学級開きを行いました。

学級ごとに自己紹介をしあったり、担任の先生の思いや考えを聞いたり。

どのクラスも多少の緊張感はありつつも、温かい雰囲気で学級活動が進められていました。

「離任式」~出会いと別れの季節~

学校の桜がかわいらしいピンクの花を咲かせ始め、春の訪れを感じます。

そんな「春」は出会いと別れの季節。

今日は、令和6年度の離任式が行われ、8名の先生方をお見送りしました。

先生方と一緒に過ごした思い出、先生方の言葉がそれぞれの子供達の心に刻まれています。

離任される先生方、大変お世話になりました。

前途洋洋。

明日からは4月。

新年度が始まります。

令和6年度卒業式

3月18日火曜日に、今までにお世話になった多くの人たちに見守られながら、卒業式が行われました。

朝、前日の準備できれいに飾り付けられた教室が、卒業生を出迎えてくれました。

素敵に飾り付けてくれた、4年生と5年生、そして先生方ありがとうございます!

卒業生は、中学校の制服を着て登校しました。

新しい制服に身を包んだ子供たちの姿は、これからの成長と未来への希望を感じさせてくれました。

教室で小学校最後の健康観察をして、会場へ向かいました。

緊張しながらも、子供たちは胸を張って入場していきます。

大きな返事とともに、一人一人が堂々と卒業証書を受け取ることができました。

6年生と4・5年生、それぞれが別れの言葉や合唱を通して、感謝の気持ちを伝え合いました。

子供たちの声が響き渡り、会場は感動に包まれました。

教室では最後の学級活動を行い、映像を見て睦小学校での6年間を振り返ったり、担任からの贈る言葉を聞いたりしました。

最後は3階から1階へと、なつかしい教室を通りながら下級生に見送られ、涙を浮かべる卒業生の姿も見られました。

中学生になる子供たちの立派な姿が、これまで以上に輝いて見えました。

新しい環境での挑戦が待っていますが、みなさんならきっと乗り越えられるでしょう。

これまでの努力や成長を胸に、さらに輝かしい未来へと進んでください。

みなさんの成長を応援しています!

今年度最後のなかよし共遊

今日は、今年度最後のなかよし共遊でした。

6年生と一緒に遊べるのも、今日が最後です。

ルールの確認をして、遊びのスタートです!

最後まで下級生を気にかけてくれる6年生たち。

その姿を近くで見ていた5年生たちは、6年生の背中から学んだことを生かし、素敵な最高学年になれることでしょう。

楽しそうな様子を見つめるカメラマンにもお会いしました。

楽しい時間はあっという間です。とうとうなかよし共遊の終わりの時間です。

最後は、6年生と下級生、お互いに感謝の言葉を伝え合い、別れを惜しみました。

「もう最後だね、寂しいね。」

「みんなと遊べて楽しかったよ、ありがとう。」

「またきっと、どこかで会おうね。」

各班からそのような言葉が聞こえてきました。

同じ時代に、睦小学校で、おなじ縦割り班の仲間として出会えた奇跡。

6年生はこの出会いを力に変えて、次のステージに旅立っていけることを願っています。

在校生は、6年生から教えてもらったことを胸に、一つ上の学年になるという自覚をもって、4月を迎えてほしいと思います。

6年生とのお別れ式

卒業式間近の14日、3年生が体育館を掃除したり、きれいに飾り付けをしたりしていました。

卒業式に参加しない1~3年生とのお別れ式の準備です。

3年生は、昨年の経験をもとに、自分たちで考えて「6年生とのお別れ式」を計画し、

当日までの準備をがんばってきました。

1,2年生に歌の選曲を頼んだり、呼びかけのことばを考えてもらったり、

練習の時にみんなの前で説明したりと頼もしい3年生の姿に、1、2年生も一生懸命練習に取り組んでいました。

「お別れ式」が始まると、3年生が先頭を務め、卒業式のように6年生が入場しました。

下学年のあたたかい呼びかけや、心のこもった歌声が体育館に響きます。

6年生と歌う、最後の校歌にも心打たれました。

とても心温まるすてきな式となりました。

計画してくれた3年生、ありがとうございました。

6年生、卒業おめでとうございます。下学年の応援を胸に、中学校でもがんばってくださいね。

6年生からのメッセージ★Part⑥

私が小学校で六年間過ごして今思うことは「六年間あっという間だったな」ということです。六年前に入学したことがつい最近に感じています。一年生の時の僕は知らないことが沢山ありましたが、ひらがなカタカナ漢字やかけ算わり算など、どんどん新しいことを覚えて中学生へと近づいています。心も 体も成長したなと思います。僕が今一〜五年生の皆さんに言いたいことは「これからの学校生活は楽しい」ということです。六年生になると修学旅行もあります。他にも運動会やクラブ活動などとても楽しい行事や活動があります。思いっきり楽しんでください。

私の6年間の思い出は、6年生の時に行った修学旅行です。神奈川県に行き、鎌倉について詳しく学びました。学んだ事はそれだけではありません。修学旅行に行く前班の人と自由行動の時間にどこに行くかを決める時に、班に人の意見をまとめたり、時間通りに決められた場所に行けるかが私の班では問題でした。私の班ではあまり意見がまとまらず困ってしまった事もありました。それでももう1度話し合ってみたり内容をまとめたり、意見を認め合ったりなどして当日は楽しく学ぶことができました。これを踏まえて思ったことは、友達と何かで揉めるなどしたら、今までのことを振り返り、また、友達と話し合って、相手を思いやり、認め合うことが大切だと感じました。睦っこの皆さんへ、6年間は長いようで短いです。悔いのない小学校生活にしてください。

私は、卒業を迎えて、無事に卒業することができて本当に良かったと思っています。私たちがあと少しで2年生というときに、コロナウイルスが広まり始めすごく不安でした。初めは、リモート授業がなかったので、学校の友達にも先生にも会えず、とてもさみしかったです。プリントとDVDを使って勉強するのがすごく大変だったことが心に残っています。2年生になって、また学校に行けるようになったときはすごくうれしかったです。今は、当たり前のようにできることも、コロナウイルスが流行っていたころはありえないことだったということを忘れずに頑張りたいです。下級生のみんなには、勉強も遊びも無理せず頑張ってほしいです。私はあまり卒業する実感がないけれど、でも、立派な中学生になりたいと思っています。5年生のみなさん、私は、この1年間委員会活動を通して、とても頼れる6年生になるなと何回も思っていました。睦小の未来と伝統をしっかりと築いていってほしいです。今まで、本当にありがとうございました。

私が卒業を迎えて、今思うことは、もっと一日一日を大切にしてればよかったなと思います。理由は、年中行事(運動会や持久走など)自分の思い通りに行かなかったら、5年生までは、「また来年がある」って思えたけど、6年生ではその行事は、小学校では最後になるので、もう「また来年」とは言えなくなります。ですがそんな中でも私は、来年ではなく「明日がある」と思うようになりました。一日で友だちとの関係がうまくいかなかったこともありました。だけど、次の日には仲良くできました。日がたてばより仲良くなっていることもあります。だから卒業までの残り8日間を大切にしたいと改めて思いました。1〜5年生のみなさんも1日の間にいろんなことがあると思いますが、その1日を大切にしていってほしいと思います。これからも頑張ってください!応援しています!

私の6年間の思い出は、2つあります。一つ目は、一年生の運動会です。一年生の運動会は、お昼ご飯があり家族でお弁当を食べたり、友達と話したりしました。二つ目は、修学旅行です。修学旅行では、初めてお金を持っていきました。自分でお金をどのように使うとよいか考えて使いました。ホテルでは、生活班のみんなで、カードゲームで遊んだりたくさん話しました。ご飯は、バイキングでバランスを考えて、自分の食べられる量をよそって残さず食べました。1〜5年生のみなさん、卒業するまでに小学校でしかできないことを、たくさんしていってください。短い間でしたが、6年間ありがとうございました。

私が入学したとき最初は新しい友達を作ることできるかなとか、ちゃんと授業に取り組むことが出来るかなとか、いろいろな不安がありました。その中でも登校班に一年生のころついていくのがむずかしくて、なかなかスピードに追いついていくことが出来ませんでした。その時班長さんが声をかけてくれて「もうちょっと歩くの遅くする?」とか「荷物乗ったあげる?」と言ってくれて、私もこういう班長なりたいなと思いました。でも六年生になったら班長ってこんなことするんだとか知らないことがたくさんでした。 最高学年としての行動が自分ではむずかしかったのです。しかし、そんなとき友達が助けてくれました。私にとって学校の中では友達が宝物です。友達とたくさん笑ってしかめっ面が全部ふっとんでいきました。これから大変なことがあると思いますが自分の力で進んでいってください。

6年生の温かいメッセージに、5年生の放送委員は「6年生のように立派になれるかすごく不安でしたが、メッセージを聞いて頑張ろうって思えました。」「温かい言葉ありがとうございます。一日一日を大切にしたいと思いました。」とお返ししていました。言葉とともに生きていく子どもたち。言葉をつないで、心をつないでいってほしいと思います。

6年生、ご卒業おめでとうございます

6年生からのメッセージ★Part⑤

私は6年間大切にしてきたことがあります。それは、友達関係です。私はなにか悩んでいるときは、友達に相談します。相談すると一緒に解決しようとしてくれるし、授業で分からないところがあるときは友達が分かりやすく教えてくれます。なので私にとって「友達」はとても大切です。中学生になると、クラスのほとんどの人と中学校でのクラスが離れてしまいます。友達とクラスが分かれてしまうのは悲しいですが、中学校での友達作りも頑張りたいです。私が一年生の時は、自分から話しかけることができずに、相手から話しかけてくれましたが、中学校では、勇気をもって、自分から話しかけていい友達をたくさん作りたいです。下級生の皆さんも、友達は大切にしてください。友達は自分に何かあった時に助けてくれます。そして、自分も友達を助けてあげてください。そうすればきっと友達との仲もより深くなると思います。これからも友達と仲良くしていきたいです。

私が卒業を迎えて、今思うことは、睦小学校で学校生活を送ることができて、とてもうれしいということです。私が一年生の時は、「学校生活を楽しめるかな」などととても不安なことばかりでした。しかし、明るく、やさしく接してくれた先輩方やクラスメイト、そして今いる睦小学校のみんなのおかげだと思っています。本当にありがとうございました。1・2年生の元気に遊んでいる姿を見ていて、とても元気をもらいました。3、4年生は、何事にも挑戦していて、とてもかっこよかったです。5年生は、6年生のサポートを一生懸命してくれてとても助かりました。来年六年生になって、睦小のみんなを引っ張っていってください。もう少しで私たちは六年生は卒業です。短い時間ですが、一緒に遊んでくれたらうれしいです。これからもいろいろと頑張ってください。

私は、この睦小学校で6年間を過ごして、沢山のことを学んできたり、沢山の思い出を作ってきました。その中での私の一番の思い出は、修学旅行です。お金を計画的に使うようにしたり、集団行動での動き方を学んだり、色々なことを学べました。また、多少思うとおりに動けなかった時も班で協力したり、同じ方向に行こうとしていた中学生の人達と一緒に行動したりして、良い思い出になりました。6年間は本当にあっという間でした。私たちがこの小学校に入学してきたのが6年前の4月だったということが信じられないくらいです。1〜5年生のみなさん、睦小の未来と伝統を引き継いでいってください。

六年間で楽しかった思い出は二つあります。一つ目は野球部のみんなと一緒に練習したことです。野球部に入ったことでいろいろな学年や学校に友達ができました。本当にありがとうございました。みなさんもいろいろな人たちとかかわる中でたくさん友達を作ってください。二つ目は修学旅行です。クラスの人たちと、食事をしたりすることは、めったになかったからです。僕は銭洗弁財天に行ったことが特に印象に残っています。ここは、お金を洗ったらお金が増えると伝えられていて、自分もそこでお金を洗ったら本当に後日おばあちゃんからお小遣いをもらってお金が増えました。ぜひみなさんも六年生になったら行ってみてください。そしてたくさん思い出を作ってください。

ぼくは、入学して六年間、長いなと思っていましたが、いざ六年生になるとあっという間だと思いました。運動会や修学旅行なども懐かしく感じもう一回活動したり、行ってみたりしたいと思いました。みなさんも、運動会や修学旅行を最高の思い出にしてください。そして、学校生活を楽しみながらいろんなことに挑戦してみてください。。

私は、この六年間を今振り返ると、とても短かったなと感じました。ですが、たくさんのことを小学校生活で学びました。その中でも一番学んだことは「個性」です。私の友達には絵が上手な友達や、ゲームが得意な友達、運動が得意な友達、話が面白い友達などたくさんいます。そして、一人一人に個性があります。そこで、自分の個性はなにか考えましたが、あまりピンとくるものは思いつきませんでした。でも、友達や先生に聞いたらたくさん自分の個性を伝えてくれました。そこで、自分は気づきました。個性は自分でみつけるのではなく、人に見つけてもらうことも良いということです。みなさんも一度は自分の得意なものや個性について考えることがあると思います。そのときは自分の周りの人に聞いてみてください。すると、気づかなかった自分の魅力がわかるかもしれません。もちろんその時は私にもたよってください。これで終わります。ありがとうございました。

私の6年間の思い出は、修学旅行です。修学旅行では、班のみんなと、電車に乗ったり、おみやげを買ったり、お金を計画的に使えたからです。下級生に伝えたいことは、掃除や勉強、運動などでたくさん頑張って欲しいです。特に5年生は、6年生になって、睦小のリーダーとして掃除の班長など、たくさん頑張ってください。

6年生からのメッセージ★Part④

ここからは2組からのメッセージです。

僕の6年間の思い出は、修学旅行です。修学旅行では、班のみんなとたくさんのお店を巡り、いろいろな物を買ったりしたことが一番楽しかったです。ホテルに泊まっている時は、友達と一緒に遊んだり、話し合ったりして、すごく楽しかったです。5年生は、あともう少しで最上級生だから、新しい1年生や下級生を助けてあげてください。1から4年生のみんなも、学年が上がっても、勉強や運動を頑張ってください。

この六年間を終えて、たくさんの思い出があります。一番の思い出は、修学旅行です。これまでの、校外学習になかった班だけでの行動があったからです。班の人との交流を深めたりできました。ぼくは、この学校を卒業してしまいますが、5年生は、学校の最上級生として頑張ってください。また1から4年生は、学年が一つ上がるので頑張ってください。

ぼくは、今、卒業を迎えて、一年生からずいぶん背が伸びて自分も成長しているんだなと思いました。一年生の時は、漢字や計算など分からないものばかりだったけれど今では漢字もたくさん読み書きできるし、計算も分数の割り算、かけ算もできるようになったからです。これから中学生になるけれど、小学生の時みたいに勉強やスポーツも頑張り、中学校生活を楽しみたいです。一から五年生の皆さんは、これからも睦小学校生活を楽しんでください。

ぼくは、今にいたるまでたくさんのことを学びました。修学旅行では、お金の使い方を学ぶことができました。運動会では、仲間と協力することの大切さを学びました。その他にも、ぼくは、先生に伝えられたことから、ルールを守ることの大切さを学ぶことができました。そのことから、しっかり成長することができました。1〜5年生もこれから学び成長できることがたくさんあると思います。あきらめず頑張ってください。

6年前の春に睦小学校に入学して、6年間睦小でたくさんのことを学びました。私は特に人間関係について学ばせてもらいました。友達とけんかして泣いたり、一緒になって笑ったりたくさんの経験をしました。ですが、私はまだまだ、学ぶことがたくさんあるので中学校でも小学校で学んだことを胸に置きながら生活していきたいです。そして、私がもう一つ思うことがあります。それは、家族に感謝している事です。私が学校に行きたく無くなってしまった時も支えてくれて力になってくれたからです。最後に、1〜5年生のみなさんは睦小をこれからも良い学校にしていってください!!

卒業式が近付き、中学校が楽しみだけど、小学校を卒業することがさびしいとも思います。思い出がたくさんあったので少しお話します。運動会がとても楽しかったです。徒競走で、全力で走るのはとても気持ちが良かったです。ソーラン節はかっこいいと思っていたので、5・6年生で踊ることができてうれしかったです。準備係として道具を用意することも、5・6年生になってからしかできないことなので、一生懸命がんばりました。みなさんも5・6年生になったら楽しくがんばってほしいです。

私は、6年間睦小で過ごしてきて、沢山の思い出や経験ができました。特に心に残っている思い出は、修学旅行です。お金をむだづかいしないように考えたり、お友達と協力して、おみやげを買ったり、有名な物を食べたりしました。とっても楽しい日になりました。ですが、私は友達関係になやんでいました。色々な不安があったけれど、今では楽しく過ごすことができています。この経験で、相手のことを考えることで笑顔が増えるなと思いました。だからこそ、自分の目標に向かって、頑張っていきたいと思います。下級生の皆さんも、卒業までに沢山の思い出をつくって、6年間楽しかったなと思える学校生活を過ごしてください。今までお世話になりました。中学校に行っても頑張ります。

6年生からのメッセージ★Part③

僕はこの6年間であきらめないことの大切さを学びました。僕はこの6年間でうまくいったことよりもうまくいかなかったことのほうが多いと思います。そのためうまくいかないたびに自分には才能がないのかなと思ってしまいます。例えば、図工の時間に時間をかけて作ったのに全然うまくいかなかったり、失敗が多かったと思います。それなのであきらめかけることが多かったです。しかし、僕は思ったことがあります。それは、僕は、一発で成功できると思っていただけで工夫をあまりしてなかったのではないのかなと思いました。例えば、バッティングで全然打てないときにやみくもに素振りをするのではなく、動画をたくさん見て分かったことを意識して打席に立ったらヒットをたくさん打てるようになました。その時は、とてもうれしかったです。それなので1~5年生の皆さんもこれは苦手だと思ったことは、克服の仕方を工夫してみてくださいそしたらきっと苦手なことが得意になるかもしれません。

私の6年間の中で思い出に残っていることは、大繩です。理由は、協力して、293回という新記録を出すことができたからです。練習でいい記録を出すことがあまりなくて、優勝できるか心配だったけど、みんなで話し合いなどをしたりして、順番を変えてみたり、先生にも提案してもらったりして、優勝することができたからです。こうして、優勝をかちとることができたのは、協力してくれたみんなや、担任の先生のおかげです。これからも協力し合って生活していきたいです。一年生から五年生のみなさん、私たちが卒業しても、みんなで協力しあって、よりよい学校生活を過ごしてくださいね。

僕は二年生の時、転校してきました、前の学校の友達と別れるのはとてもさびしくて、不安でした、睦小にきて一週間後、授業の準備をしているとクラスメイトが話しかけてくれました、そのときぼくはすごくうれしかったです、僕も勇気をふりしぼって、相手に話しかけてみました、そしたら相手もすごくうれしそうでした、そこからどんどんどんどん話しかけるようになったら、仲良くなることができました、今ではたくさんの友達がいます、その友達とはあそんだりべんきょうしたりして協力しあっています、僕にとって友達は大切な人です皆さんも仲良くなってみたい人に勇気をふりしぼって声をかけてください。友達がいればげんきがでます!

ぼくが六年間小学校生活を送ってきてその中で一番大切だと思うのは「友達」です。友達がいると、助けてくれたり、手伝ってくれたり、応援をしてくれることがたくさんあります。ですが、ときにはけんかをしたり、いいあらそいになることもあります。そんなとき、一回気持ちを落ち着かせて、「ごめんなさい」とあやまると互いに分かり合えるいい関係、すなわち友情を築くことができます。それなので、けんかをしてしまっても互いにあやまることができる仲になりましょう。5年生は最上級生の6年生になります。これからも頑張ってください!!

私が思う、6年生での思い出は6年生最後の大縄大会です。並び方を変えてみたり、縄の長さを変えてみたりなど、目標に向かって全力でがんばりました。そして、本番、293回という最高新記録を更新することができて、とてもうれしかったです。私は、練習を重ねていくとどんどん上手になっていくのだと思っていました。しかしそうではなくて、なかなか思い通りにいかない時もあるということを知り、思い通りにいかなくてやりたくないと思うこともありました。それでも練習を続けていたら、成長を感じ、達成感がありました。なので、何か努力をするときは、辛くてもあきらめないで進んでほしいと思いました。たくさんの思い出をありがとうございました。

卒業式が近づき、6年間を振り返っていたときに一番思い出に残っていることは修学旅行です。4、5年生の宿泊学習で泊まりながらみんなと協力して活動したことも楽しかったけれど、修学旅行は班のみんなとコースを決めて行動することができるので、より思い出に残っています。行くまえにみんなとどこに行くか話し合ったり、実際にその場所に行って写真を撮ったり、お土産を買ったりして楽しかったけど。途中、道に迷うこともあったけれど、班のみんなと協力して目的地にたどり着いたのも良い思い出です。周りに友達がいたから、たくさんの思い出を作ることができました。それは1年生から5年生も同じです。みなさんがいたから楽しい学校生活を送れました。本当にありがとうございました!

6年生からのメッセージ★Part②

ぼくが六年間生活してきて、一番大切だと思ったことは人との関係です。ぼくは人とコミュニケーションをとることが人生で一番大切だと考えています。例えば、家族と話すことや、インターネット上の人と通信しあうことだってコミュニケーションです。コミュニケーションとは、気持ちや意見を交換することを指します。コミュニケーションがなければ、今の自分がなかったことを実感できた六年間でした。皆さんも自分とコミュニケーションをとって、関係を築いてくれている友達や家族、先生方に感謝の気持ちを伝えてみてください。そうすればきっと、この先もうまくいくでしょう。

睦小学校に入学した6年前の4月始めは「6年間も通うのか」と思っていましたが、今となってみると「6年間あっという間だったな。もっと1日1日を大切にしておけば良かった。」と振り返ってばかりな毎日です。みなさんは、今の給食を食べている時間だったり、授業と授業の間にある休み時間に友達と話す何気ない時間を大切にしていますか?もし自分を振り返ってみて「していない」と感じたのなら行事がある日や、休み時間だけを大切にするのではなく普段の何気ない日こそ大切にしてほしい、短くまとめると[1分1秒]も大切に過ごしてほしいということです。私が卒業するまでの9日間後悔せずに卒業できるように[1分1秒]を在校生の皆さんと一緒に大切に過ごしていきたいです。卒業するまでの9日間よろしくお願いします。そして6年間ありがとうございました。

ぼくが六年間大切にしてきたことがあります。それは友情です。友達は困っている時にいつも助けてくれる存在です。いつも助けてくれる人には日々感謝をしています。その人がいなかったら今のぼくはありません。そのぐらい友達とは固いきずなで結ばれています。だから友達を大切にしてください。けんかしたときなどにはすぐあやまり、算数の問題などわからなかったときには教えてあげてください。1〜5年生のみなさん短い時間でしたけどありがとうございました。

私は6年間の生活で色々なことを学んできました。私にはこの6年間で大切にしてきたことがあります。それは、友達に限らず知り合いや家族への感謝です。どうしてかというとわたしは、たくさんの友達や多くの助けのおかげで学べていたからです。「親しき中にも礼儀あり」という言葉を皆さん知っていますか?これは、どんなに親しい中でも礼儀は大切なのだよという意味です。私は友達だからとか、お母さんだから感謝を伝えなくてもいいと少し感じていたかもしれません。でも、しっかりと感謝を伝えることが大切だと思います。それなので友達や家族、ボランティアさんたちに、やってもらって当たり前だと思わないでほしいです。本当に家族や友達は大切だから当たり前だと思わず、大事にしてあげてください。

6年間の小学校生活で思ったことはたまに学校めんどくさいなと思うことがあったけど、今考えるともう小学校には入れないのかと思うと、もっと小学校にまだいたいなと思います。僕が6年間すごしてきた小学校生活はあっという間でした。みなさんは遠い先の話だと思いますが本当にあっという間です。みなさんは6年間の小学校生活で悔いが残らないように一日一日を大切に過ごしてください。授業で分からないところがあっても自分にはできないと考えるのではなく先生に聞いてください。6年生を送る会はとても楽しかったです。さようなら。

私は、4年生の時に転校してきて不安や緊張があったけど女の子が話しかけに来てくれて気持ちが少し軽くなりました。そのおかげでたくさんの友達ができ睦小学校にも慣れてきました。けれど、友達との関係がうまくいかず不安が続き、学校に行きずらくなったことがありました。けれどたくさんの友達が協力してくれて話合うことができました。そのおかげで不安もなくなり学校が「楽しい」と思えるようになって今でも楽しく学校生活を送れているし、自分も大人になれた一歩だったなと思います。なので下級生の皆さんも友達との関係などたくさんのことに悩むかもしれませんが一人で抱え込まず相談し、話し合ってどんなことも乗り越えていってくださいそして、たくさんの楽しい思い出を作ってください。短い時間でしたが本当に三年間ありがとうございました。

6年生からのメッセージ★Part①

2月26日から、卒業生から在校生へのメッセージを放送しました。心温まる素敵なメッセージなので、是非ご一読ください。

私は初めて睦小学校に来た時のことを昨日のように覚えています。しかしあと3日でもう卒業と本当に、時が進むのは早いなと思いました。すごくたくさんの思い出があるけど、特に思い出されるのが、 運動会です。友達と協力することが大切なことだと教えてもらいました。みなさんも私たちがいなくなっても協力しあって最高の睦小にしてください!そして、5年生。5年生は最高学年になりますね。6年生の一年間は楽しいことがたくさんあるけど、本当にすぐ終わってしまいます。でも1日1日を大切に過ごしていけば、悔いは絶対残りません!ぜひ学校生活を楽しんでください!1〜4年生のみなさんも人生に一度しかない小学校生活をエンジョイ!してくださいね。中学校で応援しています!!

僕は勉強が苦手でした。ですが学校に来ています理由は友達や将来のためです。学校に来ていなかったら今いる最高の友達にも会えなかったし、将来就きたい仕事に就けなくなってしまうからです。その最高の友達は優しくて、分からないことがあったら教えてくれる、面白い友達です。僕の将来の夢は工業系の仕事につくことです。そのために勉強が苦手でも学校での学習を頑張っています。みなさんも勉強が苦手になる時はあると思いますそれでも学校に来ている理由を考えてみてください。

僕の六年間の思い出は、授業です。この六年間で算数、国語、理科、社会をはじめとするたくさんの教科を学びました。授業は学校生活の中で、一番長く過ごした時間です。だから、たくさんの知識を身に付けることができました。なかでも、算数では、友達と違う問題の解き方をして、新しい考えをたくさん出すことができました。皆さん勉強は好きですか?僕は嫌いです。だけど、宿題をするときに気を付けていることがあります。それは短期集中をすることです。短期集中とは、テレビやゲームをしながらだらだらと勉強しないで、十分野に十分ぐらいの短い時間で集中して勉強をすることです。短期集中することによって、普段よりも集中できたり、覚えやすくなって身に付きやすくなります。また、習い事をしていて勉強をする時間がない人でも、短い時間なので効率よく勉強をすることができます。ぜひ今日からやってみてください。一から五年生の皆さん、今までありがとうございました。そして、残りの学校生活を楽しんでください。

私がこの6年間で特に思い出に残ったことは修学旅行と運動会です。修学旅行では班の人達で友達との絆を深めることができたと思うし、班の人達といろいろなところを歩きながら、いっしょにいろいろな景色を見れたりできて、楽しくて、最高な思い出になりました。運動会では、小学校最後の運動会で白組が優勝できて、小学校最後の運動会で白組が優勝できてうれしいな!!と思いました。1~5年生のみなさんは1つ上に学年があがります。新1年生も入学してきたら、新1年生に睦小学校のことをいろいろ話してあげてください!!6年間という長い間、ありがとうございました!!

私のクラスは、縄跳び集会で293回で優勝しました。私は泣いてしまいました。なぜかというと、直前の休み時、昼休みの練習では、200回もいかないくらいだったので私はほぼあきらめかけてしまっていました。ですがみんなはそれでも練習をやめずがんばってくれました。私もあきらめずに最後まで全力をつくしてがんばることができました。みんなががんばっていなかったら私は、あきらめていたと思います。あきらめなかったので結果を出すことが出来ました。そして、とても良い思い出ができました。この場をかりてクラスのみんなにも感謝を伝えたいです。本当にありがとう。みなさんも最後まであきらめなければ良い結果が出るかもしれません。何ごともあきらめずに最後まで努力してみてください。今までありがとうございました。

私は、この六年間「人として大切なこと」を学びました。皆さんは、「人に優しくする」とか「あいさつをする」などと頭に浮かんでくるかもしれません。それもそうだけど、私は、人として大切なことは、「前向きに自信をもって生きる」ということだと思います。例えば、失敗したときに、「自分じゃだめだ」と思うのではなく、「次こそは成功する」と前向きに考えるということです。1~5年生は一つ学年が上がります。そうすることで、楽しいことや、できないようなことがたくさんあると思いますですが、自信をもって、前向きに頑張ってください。短い時間だったけれど、ありがとうございました。

私には大切にしている言葉があります。それは「情けは人の為ならず」という言葉です。この言葉の意味は「人にやさしくすれば相手のためになるだけでなく自分にも良いことが戻ってくる」というものです。小学校では、友達だけでなく、たくさんの先生方や下級生・上級生と出会います。その時に恥ずかしがらずに優しくすることで、相手と仲良くなれるし、いつか自分が困っている時にも助けてくれると思います。私の友達はとてもいい人です。その友達と仲良くなれたのは、その子から話しかけてやさしくしてくれたからです。だから私も、その子をたくさん助けてあげたいなと思うようになりました。私は中学校に行ったら自分から優しくして助け合えるような友達をたくさんつくりたいです。皆さんも、友達にやさしくして仲間と助け合って頑張ってください。今までありがとうございました。

卒業式予行

卒業式まであと少し。

6年生の登校日数が残すところ4回となりました。

今日は、卒業式へ向けて予行練習を実施しました。

しっかりとした返事。堂々とした態度。

一人一人が真剣に練習に取り組んでいます。

そんな立派な6年生の姿に在校生も感じるものがあるようです。

心を込めて卒業生を送り出したい。

職員も在校生も気持ちは一緒です。

本番も心のこもった温かい卒業式になりそうです。

そんな卒業生が在校生に向け、お昼の放送時に一人一人がメッセージを送りました。

明日以降のHPで紹介したいと思います。

お楽しみに。

町探検に行ってきました!【学校生活アップデート②~防災編~】

4年生の総合的な学習の時間では、防災について調べ、生活に生かす勉強をしています。

学習したことを防災マップにまとめ、睦小学校の防災意識を高めることを目標に、調べ学習を進めていきました。

今回は、実地調査です。地震や水害、竜巻や落雷が発生した際に、危険な場所はどこか、避難場所はあるかなど、自分の目で見て調査しました。

先日はあいにくの強風により延期となってしまいましたが、今日は抜けるような青空。よい天気でした。

校長先生からご挨拶をいただき、探検スタートです!

地区ごとに班別活動です。事前に決めたルートを通り、班ごとに確認した着眼点を意識しながら調査を行います。

「倒れそうな看板がある!」

「消火栓!火事になったら使うんだね。」

「道がでこぼこしているから、避難するとき気を付けないといけないね。」

子供たちからそんな会話が聞こえてきました。

いつも遊んでいる公園も、災害時には家族の集合場所や避難場所になります。

「防災倉庫がある!」

「水害想定マップがはられている!」

「大雨の時にすべき行動が貼られている!」

「広いスペースがあるから、集合場所にぴったりだね!」

実感を伴った学びです。

「防災」という視点をもって辺りを見渡すと、いつも通りの景色でも、いつもと違う見え方ができたようです。

災害はいつどこで起こるか予測ができません。いざというときに冷静に避難行動が取れるよう、今日学んだことを生かしていけるとよいですね。

最後に、先日延期とはなってしまいましたがお忙しい中ボランティアとして申し出てくださったり、ご家庭で励ましたり助言したりと、子供たちが安心して探検の日を迎えることができるよう支えてくださった保護者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。

4年生もあと少しで修了です。5年生に向けて、よいスタートダッシュができるよう、残り数日ですが、全力で支えてまいります。

6年生を送る会 動画編

先日投稿した6年生を送る会で歌唱・演奏した、

在校生による「ビリーブ」卒業生による「八木節」の様子を動画でお届けします。

下のリンクからご覧ください。

【ビリーブ】

【八木節】

6年生を送る会

1年生から5年生が、うきうきした表情で体育館に集まります。

そう、待ちに待った6年生を送る会です。

代表委員による合図で、一斉に花の道が作られ、6年生の入場を、温かな拍手で迎えました。

5年生による代表あいさつです。

6年生への感謝と、「この日を楽しみましょう」という思いが語られました。

そして、5年生が準備してくれたイベントがスタートします。

ルール説明の後、各縦割り班で活動が始まりました。

学校のいろいろな場所で、いろいろな催しが行われました。

クイズや各種ゲーム、宝探しや謎解きなど多種多様です。

学校中から、喜びの声や笑い声、時には悲鳴も聞こえてきました。

「今日の主役は6年生だから、6年生優先にやってもらおう!」

そんな下級生の声も聞こえてきました。素敵ですね。

これらの遊びは、今日に向けて、5年生が企画、準備してきたものです。

5年生たちは、班ごとにやってくる1~4・6年生に、身振り手振りを加えながら、丁寧に説明をしてくれました。

「イベントの種類を増やしたい」「でも、人手が足りない」という課題を解決するために、5年生が準備をしたパソコンで自分たちでクイズに取り組む教室も作っていました。

運営する5年生の顔にも充実感が見られました。

一生懸命準備したものが、みんなの笑顔につながってよかったですね。

体育館に戻ると、在校生から6年生にメッセージを送りました。

一人一人からの言葉が、体育館に温かい雰囲気を作り出します。

在校生から、6年生に感謝とエールを込めて、「ビリーブ」を歌いました。

練習期間は1ヶ月程。隙間時間を使ってこつこつ練習を重ねました。

素敵な歌声が体育館に響き渡りました。

6年生からは、立派なあいさつと、八木節の披露がありました。

力強い演奏でのお返しに、「6年生になるとこんなにかっこいい演奏ができるのだな!」と、在校生たちは目を輝かせていました。

最後に校長先生からお話をいただきました。これまでの6年生の活躍をたたえるとともに、この送る会の開催に向けて頑張ってきた5年生や代表委員の頑張りをほめていただきました。

全校児童が体育館にそろうのは、これが最後になる予定です。

6年生の登校も残り少なくなってきました。いい思い出が作れたでしょうか。

3学期に入ってすぐに、この日に向けて準備を始めてくれた5年生の皆さん、代表委員の皆さん、ありがとうございました。

6年生卒業後は、皆さんが睦小を引っ張っていくことになります。

今後の活躍が楽しみです。

校内表彰

学校外の活動で、優秀な成績を収め、賞を受賞した6年生児童の表彰を行いました。

はじめは、2月2日に行われた「第36回みぶっ子カルタとり大会」での受賞です。

高学年の部 第3位に入賞しました。おめでとうございます。

「1位の人はダントツで強かった。7,8人のグループで3回戦い、合計の枚数で競ったけれど、まさか、3位に入るとは思わなかったので、入賞できて嬉しいです。」とのことでした。

続いて、「図書館を使った調べる学習コンクール」です。

調べる学習部門 小学生の部 高学年 優良賞を受賞しました。おめでとうございます。

町の図書館コンクールで町長賞を受賞し代表に選ばれ、さらに全国でも優良賞を受賞しました。

「壬生町に、また新しい記録が残せてよかったです。今回も、優良賞という良い記録だったので嬉しいです。」

とのことでした。

改めて、素晴らしい賞の受賞、おめでとうございました。

PTA新旧役員会

2月25日(火)に新旧本部役員会並びに新旧役員会が開催されました。

はじめに本部役員会では、今年度の事業や次年度への引継ぎ事項等について話し合われました。

次に役員会では、事業育成部、広報部、学年部より各部の取組み状況や成果と課題の発表がされました。

多くの部長様から、「楽しく活動できた・他の学年の保護者様や先生方と交流できた・学校のことがよく分かった」等とPTA活動対してプラスのご感想をいただきました。本校では、本部役員様が中心となり、PTA組織や活動を見直すとともに効率化を進め、持続可能で子供たちのためのPTAを目指しています。

また、次年度に向けて、各事業部においてさらに改善が必要な事について、専門部ごとに熱心に話し合われていました。

R6年度の役員の皆様、本当にお世話になりました。

次年度もPTAの皆様のお力添えをいただき、子供たちの学びの環境を整え、学校生活がより豊かになるように、新役員候補の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

4年生への委員会紹説明会

今年度もいろいろな場面でまとめの活動の様子が見られています。

4年生は進級して5年生になると、委員会活動が始まります。

次年度、どの委員会に入ろうかな、どんなお仕事があるのかな、と委員会選びの参考にするために、

6年生の代表児童から、委員会の説明が行われました。

これまでにこんな活動をしてきました。こんなところにやりがいを感じます。など、

実体験に基づいた説明を、4年生も興味津々な様子で聞いていました。

↓ ↓ ↓ 4年生の感想 ↓ ↓ ↓

・ どの委員会の説明もわかりやすくて、6年生がかっこよかったです。

・ 6年生のつくるスライドもすごかったです!

・ わかりやすい説明を聞いて、どの委員会に入ろうかとても迷っています。

・ 6年生の聞いて、楽しく活動できそうな委員会を選びたいです!

・ 自分の得意なことを生かせる委員会に入りたいと思いました。

5,6年生は、あと少しの期間ですが、委員会活動での活躍の場面がありますので、下級生のお手本になれるようにがんばってください。

紹介してくれた6年生のみなさん、とても立派でした。

クリーングリーン活動

2月17日(月)のむつみっ子タイムに、春に向けた学年の花壇に花の苗植えをしました。クラスごとに花苗の色の組み合わせを考えながら、植えることができました。

また、緑化エコ委員会の児童が職員玄関横と校門を入ってすぐの花壇に苗植えをしました。

冬になり、すっかり寂しくなっていた花壇も、子供たちのおかげで色鮮やかになりました。学校にお越しになった際に、ぜひご覧ください。

2年生 モンゴル出前授業

2年生は国語「スーホの白い馬」の学習をしています。

宿題で音読をすると、お家の人も子供のころ勉強したと教えてくれたという声も聞こえてきました。

19日に、那須にある「モンゴリアビレッジ」から馬頭琴の演奏家アルタンバガナさんたちが睦小にきて、モンゴルについて教えてくださいました。

はじめは、写真や動画を使ってモンゴルについての説明です。

「スーホの白い馬」のようなたくさんの動物と一緒に草原の生活をしている様子や、建物がたくさんある都会の様子など、今のモンゴルのお話を詳しく聞くことができました。

モンゴルのじゃんけんも盛り上がりました。ルールが難しく、自分で出した指が勝っているのか自分で判定できなかったのも、また面白かったです。

勝ち残った人がモンゴルの民族衣装を着せていただきました。男女で、帽子の形や柄など違いがあることをみんなで発見しました。男の人のそでは、馬にのるとき、鞭のようにするためにうでのところが広くなっているそうで、子供たちからも驚きの声があがっていました。

馬頭琴の演奏も、本物の馬の鳴き声のような音がでて、みんなびっくり!本当に馬が走っているようでした。

アルタンバガナさんの歌声も力強く、曲によって声が変わったり、不思議な声になったりして、聞きほれている子供たちでした。

5年生「ガンプラづくり」

2月13日(木)に5年生が、プラモデル作りに取り組みました。

まず、工場の様子について動画を見て学びます。細部までに気をつけて作られている様子に驚きの声を上げる子供もいました。また、ものづくりに伴うSDGsの取り組みについても学びました。2学期に学習した「ゼロカーボン」でもSDGsについて学習したので、学びを繋げている子供も。

そして、いよいよプラモデルづくりを始めます。

初めは慣れない活動に戸惑いの声をありましが、徐々にスムーズにつくることができるようになってきました。

「プラモデル初めてだったけど楽しかった!」

「先生またやりたいです!」

など子供たちも楽しくものづくりを体験することができたようです。

最後はできあがったガンダムに色々なポーズを取らせていました。

なわとび集会

3学期よりそれぞれの学級で長なわに取り組んできました。

その本番の「なわとび集会」が先日行われました。

運動委員さんの司会で始まります。校長先生からは、なわとび集会で頑張る3つのことをお話しいただきました。

準備体操の後、早速クラスの対抗長なわ大会が始まります。

はじめは1年生と2年生。次々と勢いよく跳ぶ姿に、上級生から「すごい上手」「私たち低学年のころはそんな跳べなかった」と声が聞こえてきました。

次に登場したのは3年生、4年生。ともに声を掛け合いながら跳ぶ姿はとても頼もしい姿でした。

高学年は別日の「体育」での実施となりました。

緊張感の中、真剣な表情で声を掛け合いながら取り組む姿は睦小のよい伝統が受け継がれていると実感しました。

結果は様々でしたが、この日に向けてクラスで一致団結し頑張ってきた過程を学校ではたくさん褒めてあげたいと思います。ご家庭でもお子さんにたくさん声を掛けていただきたいと思います。

中学年ブロック(授業参観)

中学年ブロックの授業参観は、道徳と算数でした。

3・4年生ともに、4月と比べて、学びに向かう姿において成長したところが多く見られた時間となりました。

【3年生】「おうちの人が来るから緊張する~」と言いながらも、真剣に、楽しく取り組む様子が見られました。

1組は、「算数」の授業。カレンダーの数の決まりを見つけて、説明する時間でした。友達と話し合ったり、家の人に説明しに行ったりすることで、考えたことを伝えることができました。よい考えには、「天才!」と声をかける様子も見られました。

2組は、「道徳」の授業。「ぼくのボールだ」という読み物から、みんなが楽しく過ごすためには、どんなことが大切か考えました。主人公の気持ちになりきり、ドッジボールで勝ちたい気持ちを優先するのか、友達の想いを大切にするのかを考え、友だちの意見を聞くことで新たな気付きを得たり、考えを深めたりする様子が見られました。

4年生は、中学年として集大成の3学期。きりっとした顔つきで学んでいました。

1組は、「道徳」の授業。「まっ、いいか」いいのかなというお話を読み、「約束」や「きまり」は何のためにあるか考えました。進んで自分の意見を発表し、「ま、いっか」と思う立場と、と「ルールを守ろう」という立場の双方から考えを深めることができました。

2組は、「算数」の授業。順序だてて考え、部屋分けパズルを解きました。教科書の問題を解いた後、自分でパズルを作って問題を出し合いました。解くための手順を考えて、見つけたコツを使って楽しくパズルを解きました。

高学年ブロック【授業参観】

2月7日(金)に行われた授業参観。

高学年らしいメリハリがありながらも楽しく学ぶ姿が見られた授業参観でした。

【5年生】

1組は「道徳」の授業

私たちの生活の中にもあるような「それって公平?不公平?」という場面について、クラスの中で話をしながら考えを深めました。

2組は「社会」の授業

自然災害についてどのような時に起こり、どのような対策をしているのかまとめました。最後には保護者の方も参加してのクイズ形式で知識を深めることができるKahoot!を行いました。子供たちも保護者の方と一緒に学ぶことができ、笑顔たくさんの授業参観になりました。

【6年生】

1組は算数の授業

「ハノイの塔」を学習しました。一方にたまったディスクを一枚ずつ柱から柱に移し、最終的には、他の柱に移す図形パズルです。一番短い手数で別の棒にディスクを移せるよう、算数を使ってきまりを見つけながらみんなで挑戦しました。

2組は道徳の授業

「アスリートの言葉」という資料を読んで、世界で活躍している選手たちの思いや言葉から、自分と関わる人への感謝の気持ちを深めました。参観している自分の保護者に向けて、感謝の言葉を述べているお子さんもいました。

なかよし共遊を行いました。

今年度のなかよし共遊は、今日を含めて残り2回。

子供たちは、6年生の卒業を意識し、一緒に過ごす時間を大切にしながら遊んでいました。

今回は、中線踏みで遊んでいる班が多かったようです。

寒さに負けず、全力疾走!

ドッジボールをしている班、どろけいなどの鬼ごっこをしている班もありました。

共遊の振り返りでは、

「6年生と一緒に遊べて楽しかった!」

「思い出が作れてよかった!」

「いっぱい(おにを)つかまえられてうれしかった!」

と、いう言葉が聞こえてきました。

6年生と過ごせる時間は、あと少しです。一日一日を大切にし、下級生は6年生への感謝の気持ちを伝え、6年生は下級生にバトンを渡せるような1か月にできるといいですね。

低学年ブロック 授業参観「できるようになったこと発表会」

低学年ブロックの授業参観は生活科。

それぞれの1年間で「できるようになったこと」をまとめ、発表しました。

2年生は、昨年の発表会の体験をもとに、どうしたら成長した自分たちをお家の方に見てもらえるのか考え、話し合うところから始めました。

はじめはひとりずつの発表。自分ができるようになったことを振り返りました。巻物にしたり、ランキングにしたり、タブレットでスライドにしたり、すごろくにしたりと、それぞれが表現方法を選んでまとめました。発表はとっても緊張しましたが、普段からグループで自分の意見を伝えたり、朝の会でスピーチしたりと、みんなの前で発表する経験を積み、なんとか本番を迎えることができたようです。また一つ大きな山を乗り越えました。

グループや全体の発表も、自分たちでこうしたい、ああしたいと意見を出し合い、実現していきました。お互いに高め合う姿に成長を感じました。この経験を3年生になっても生かしてほしいと思います。

1年生は、まず今年1年間で頑張ったことを4つのチームに分かれて発表しました。

「何を発表しようか。」「どうやって見せようか。」とチームで話し合ったり、「声の大きさはどうかな。」「どうすれば見やすいかな。」と、確認したりしながら練習を進めていきました。お家の人の前での発表で、すごく緊張した様子でしたが、みんなで力を合わせて頑張りました。

また、「こんな2年生になりたいな」の作文発表もしました。今よりももっとかっこいい2年生になりたいという気持ちがひとりひとりから感じ取ることができました。残りわずかの学校生活で、さらにパワーアップできるように1年生みんなで頑張ります!

第4回学校運営協議会

2月5日(水)今年度最後となる第4回学校運営協議会が開催されました。

はじめに、前回の運営協議会以降の主な教育活動と児童の様子を教務主任より説明申し上げました。

おもちゃのまち駅ラッピングエレベーターセレモニー *動画あり

次に、保護者の皆様にご協力いただきました「学校評価アンケート」の結果を踏まえ、次年度の計画作成に向けて協議を重ねました。

委員の皆様からは、

児童の自己評価において

命の大切さ=大切なところで否定的なものが0%であることが第一。

その他の項目について、児童は、自身の様子をしっかり理解できているようだ。できなかったことを理解しているから、目標になり、努力しようと思う。

子供と向き合い、色々話をする時間が短くなっているご家庭もある。

保護者が子供の心をとらえにくくなっているから・・・。

親子で一緒に外出して楽しむ時間はあっても、本音を語り合う時間は・・・。

教育相談の体制がたいへん充実していることが分かる。

ただ、日々、先生方が「おやっ?」と思う子がいた際には、その日のうちに声をかける。悩みや問題が重くなるまえに。

子ども達の可能性を信じ、子ども達に任せることが自主性を育むことにつながる。親が子どもの代わりに問題を解決しようと関わり過ぎることがある。

また、学校に頼り過ぎになっているようにも思う。親ができること、親の力と責任は大きいので一層、学校と家庭の連携・協力を進めていく必要がある。

など、活発な意見交換がなされました。

校長からは、

「自分の考えをもって表現できる子」を育てていきたい。

失敗してもまた頑張れる。その力をつけたい。

そして、児童も先生方も地域もニコニコに。

ということを念頭に、今後、学校全体で次年度へ向け、計画を考えていきたいとお伝えしました。

学校運営協議委員の皆様、1年間、大変お世話になりました。

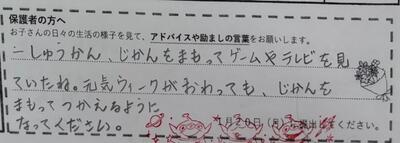

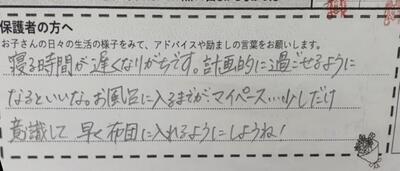

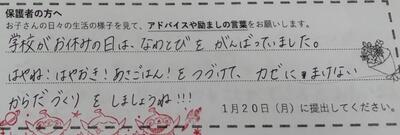

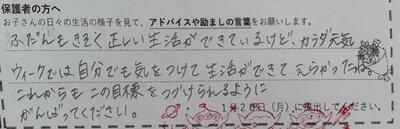

規則正しい生活習慣を身につけましょう

寒い日が続きますが、睦小の児童は元気いっぱい。

じょうずに健康管理をしながら過ごしている様子が見られています。

冷たい水でも、しっかりとてあらいうがい

風が吹く日でも、元気に外遊び

防寒対策もばっちりです

さて、冬休み明けに実施したカラダ元気ウィークでは、大変お世話になりました。

ご家庭の協力のもと、自分の生活リズムを見直して3学期のいいスタートをきれたようです。

★児童の振り返り

・早寝早起きをすると、一日を元気いっぱい気持ちよく過ごせるなあと思いました。

・休みの日は寒くて外に出たくないと思うことがあるので、寒さに負けないで体を動かそうと思いました。

・外で運動すると心が晴れるし、骨も強くなるということが勉強になりました。

・朝ごはんと歯磨きの点数が高かったのでこれからも続けていきたいです。テレビやゲーム、ネットの時間、運動の点数が低かったので、これからの生活でより気を付けたいです。

★保護者の方から、お子さんへのメッセージ

はやいもので、今年度も残すところあとわずか。

元気に、そして健康的に過ごせるよう、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

薬物乱用防止教室

学校薬剤師の先生を講師にお招きし、6年生を対象に薬物乱用防止教室が行われました。

まずは養護教諭から、事前調査の結果報告がありました。

これまで保健体育の授業で『喫煙』『飲酒』『薬物乱用』を学んできた6年生。

事前の意識調査でも、健康意識の高さがうかがえました。

そして、学校薬剤師さんの講話。

学校薬剤師さんの講話では、危険薬物の依存性の高さや、歴史的背景、最近の法改正の話まで、薬剤師の先生ならではの貴重なお話をいただきました。さらに、しつこい誘いを断るための術を教えていただき、子供たちも真剣に頷きながら聞いている様子でした。

そして後半は、誘いを断るロールプレイを行いました。

参加した子供たちからは、「腕を振り払って逃げ出せばよかった。」「誘われると話を逸らせなかった」などの感想があり、実際の場面を想像して緊迫した空気を感じていたようです。

いつ、どこで、だれに、なにを誘われるかわかりませんが、

「自分の命と安全を守るために、危険を感じたら勇気を出してはっきりと断ること」

と教えていただきました。

児童の振り返りでは、

『実際にロールプレイをやってみて、やる前は絶対に断れるし余裕でしょ、と思っていたけれど、実際の怖さや断れない空気などを思い知らされたなと思いました。この怖さや、大変さをずっと忘れず、一生危険薬物には関わらないようにします。』

『薬剤師の先生による講話を聞くまでは「断れるとおもう。。。」程度だったけれど今でははっきりと「断れる!」という自信がつきました。』

『一度やったらやめられなくなるということを思い出して、強い意志をもって断れるようにしたいです。』という感想がありました。

今日の学習を忘れず、自分の身をしっかりと守り、安全で幸せな人生を歩んでくださいね。

保護者の方向けに、「薬物乱用 ダメ。ゼッタイ」リーフレットをお配りしましたので、ぜひご家庭でも話題にしてみてください。

なわとび練習会

1月30日(木)お昼休みの時間を使って、5・6年生が下級生に『なわとびを跳ぶこつを教えます』と呼びかけると体育館にたくさんの子どもたちが集まってきました。跳べるようになりたい種目ごとに5・6年生が声をかけてスタートしました。

最後に、ちょと難しい種目を6年生が披露して、『頑張ったらこんな風にかっこ良く跳べるようになりますよ』って。見ていた下級生から『わぁ~すごい!!』『かっこいい!!』と歓声が上がりました。

もちろん、運営してくれている運動委員会の子どもたちは、初日の実施後の振り返りをして、明日以降の運営に行かせるよう共有しました。『説明するのが難しかった・・・』『語彙力が無さ過ぎてどうしようと思いました・・・』と本音がポロリ。言語化して伝えるって難しいですね。説明動画などを参考にどんな言葉で伝えるか、どこを見てあげるかを考えてくることが、教えている子どもたち自身が成長する鍵になりそうです。

参加した1年生にちょっと聞いてみると『すっごく楽しかったあ!!明日も絶対来る!!』『新しく、あや跳びが跳べるようになった!!』と大満足の様子でした。

教えていた5年生は『より上手く跳べるようになりました。意識したから?肘とか手首で回すことを』と下級生のために実施しましたが、5・6年生にも価値があったようです。

さあ、自分の目標に向かってスキルアップ!!あきらめずに頑張りましょう!!

5年生【絵手紙教室】

先日、講師の先生をお迎えして、5年生が絵手紙教室を行いました。

授業の「めあて」は【楽しくニコニコ】です。

まずはどんな絵手紙をつくるのか、考えます。絵の具でかくのか、クレヨンでかくのか、迷っている児童がたくさんいました。

かき始めると、みんな真剣。慎重に、じっくり筆を進める人や、大胆に筆を動かす人など、かき方にもそれぞれの味が出ています。

先生にアドバイスをもらう児童も。先生は一人一人の作品を丁寧に見てくださり、たくさん褒めてくださいました。

作品を仕上げた5年生も、なんだか充実した時間を過ごして満足そう。嬉しそうにできあがった作品を見せてくれました。

5年生にとって、貴重な時間になりました。ありがとうございました。

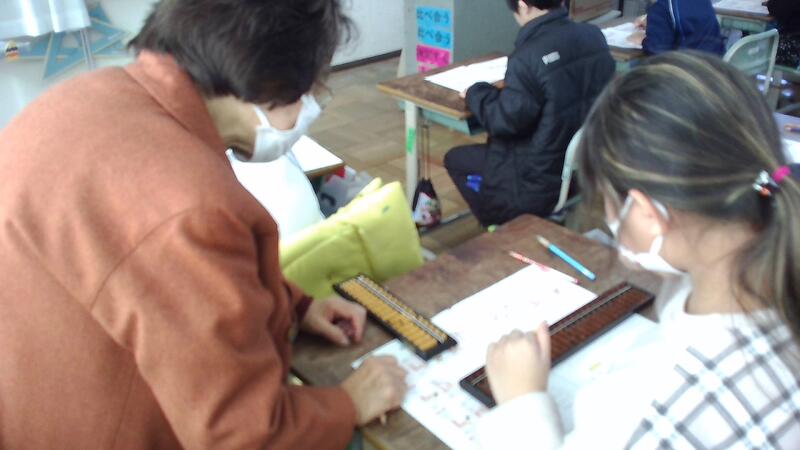

3年生 そろばん教室

1月23日・24日の2日間、3年生でそろばん教室を行いました。

珠算ボランティアのお二人の先生をお招きしての2時間。

「そろばん」にはじめて触る児童もおり、いつもと一味違う雰囲気に

目をキラキラと輝かせてお話を聞いていました。

2日目には5玉・1玉になりきって楽しく「人間そろばん」もしました。

役になり切っての計算に、教室中大盛り上がり!

最後には、「もっとやりたい!」との声もあり、

とても充実した学びの時間になりました。

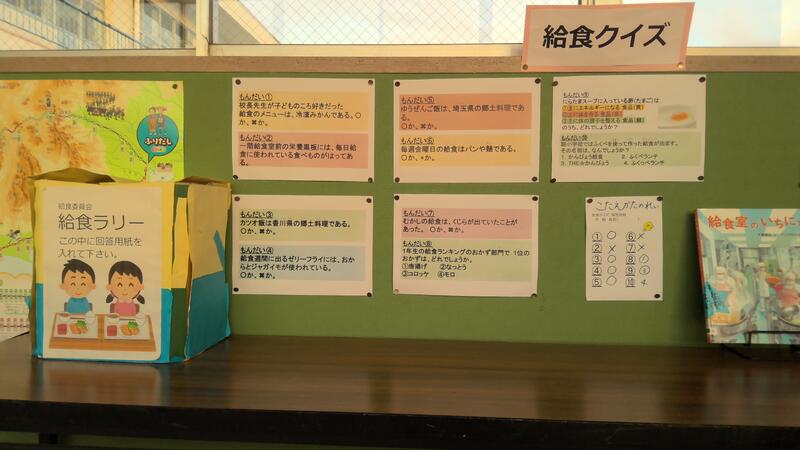

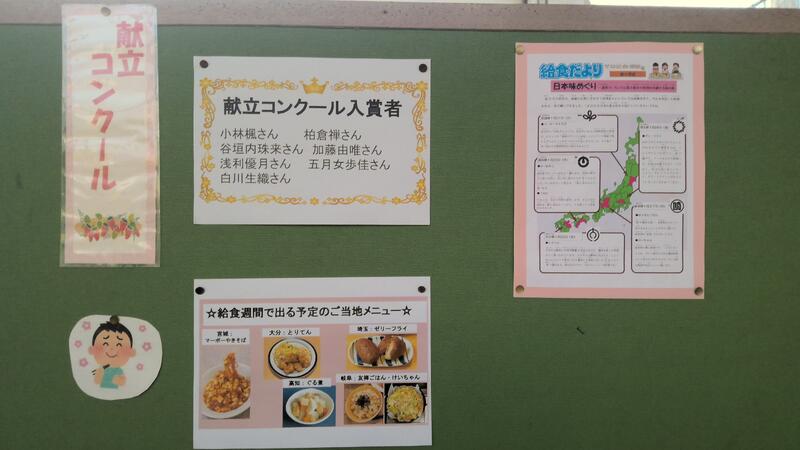

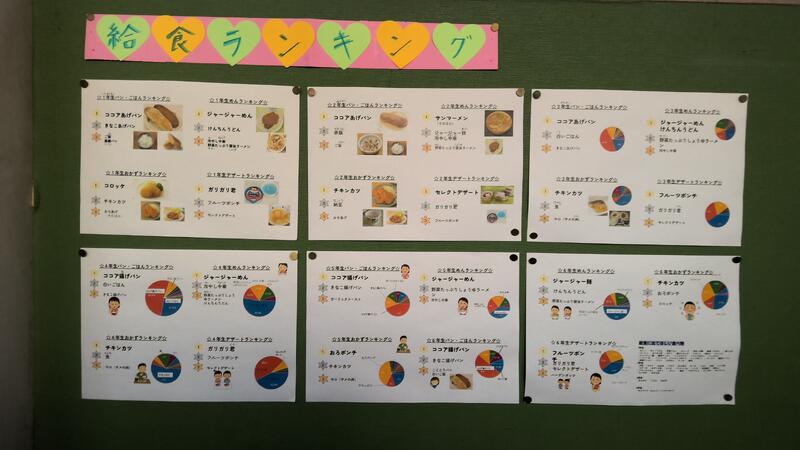

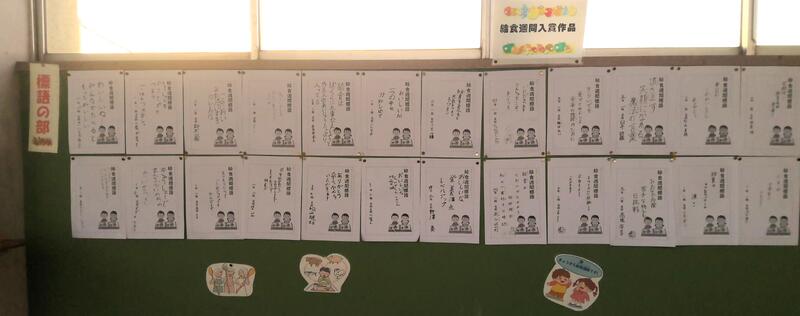

給食週間・給食集会

1月20日(月)~1月24日(金)の一週間、給食週間が実施されました。

給食週間では、2階渡り廊下に給食標語や給食クイズ、給食ランキング、先生方への給食インタビューなどの掲示物を掲示しました。

また、1月24日(金)には、体育館で全校集会を行いました。

5年ぶりに児童と調理員さんとお会いすることができ、

直接お礼の言葉を伝えることができました。

表彰では、6年生の給食コンクール入賞者と、

クラス2名ずつ選ばれた給食標語の入選者の発表がありました。

標語は給食のおいしさや栄養バランス、食事のマナーについての内容が多く、

どれも素敵な作品となりました。

給食委員からの発表のテーマは、

「給食を作ってくださる方への感謝」でした。

農家の方・栄養士さん・調理員さんのお仕事について、

給食委員が調べたことを紹介しました。

給食を作ってくださる方の仕事を知ったことで、

来週からの給食の一口が、さらに美味しく感じるかもしれませんね。

予告なし避難訓練

1月14日(火)と22日(水)に避難訓練を行いました。

14日は児童への予告なしの訓練でした。

1週間前から身の守り方や避難の仕方を児童に事前指導し、実施しました。

22日は児童だけでなく先生にも予告なしの訓練でした。

14日の経験をもとに、より素早く動けるか確認を行いました。

14日の休み時間、教室にいたり外で遊んだりそれぞれの場所で過ごしている中、訓練開始。

緊急地震速報の音が鳴りました。素早く身を守る行動。

その後、給食室から出火の放送があり、避難開始。

これまでの訓練の経験をもとに避難場所に避難をしました。

「廊下にいるときに放送が流れて体操着で頭を守れた。いつでも対応できるようにしたい。」

「階段にいて、手すりをつかんで頭を隠す。避難するときは荷物を置いていくことに気を付けました。」

「緊急地震速報が流れたとき、鬼ごっこをしていて、タイヤ跳びのところに行たけれど校庭の真ん中にすぐに避難しました。」

教室以外の場所でもどう身を守るか考えて行動した子供たちがたくさんいました。それぞれの居場所でどう身を守るか考え、行動することはすごく大切ですよね。

「びっくりして身を守る行動をとるまで少し時間がかかってしまった。」

「緊張してしまった。」

突然のことになると驚いて動けなくなってしまうこともあると思います。訓練に真剣に取り組み続けることで突然のことに対応できるようになっていってほしいです。

22日は2時間目の授業中。突然緊急地震速報が鳴りました。

すると、鳴り始めたときには身を守る行動をとる子供たちの姿。

行動するまで時間がかかる友達に声をかける児童の姿。

14日の経験や反省を生かして行動する子供たちの姿がありました。

その後、家庭科室から出火の放送。

ここも落ち着いて静かに避難する様子が見られました。

とても真剣に訓練に取り組むことができたと思います。

地震や火災は身近にある災害です。いつ発生してもおかしくありません。

自分がそれらに直面したときにできるだけ落ち着いて行動できるように、自分の命を守れるようこれからも訓練に真剣に取り組み続けてほしいと思います。