ブログ

『お花いっぱい』になりました~クリーングリーン活動~

11月10日(月)クリーングリーン活動を行いました。

今回は、各クラスの花壇にパンジーやビオラの花を植えました。

事前に、パンジーとビオラ合わせて12種類の中から、自分が育ててみたい花の希望を取りました。

「パンジーとビオラどっちにしようかな。」「なに色にしようかな。」と迷う子もいれば、すぐに決まる子も。自分の花が届くのが楽しみでした。

さて、今日の活動の様子です。天気も良く、とても気持ちのよい空の下で行うことができました。

まずは花壇の整備。腐葉土を入れて土をならしたり、花を運んだり。みんなで協力して行いました。

どのように植えるか、花壇のデザインも考えました。例えば・・5年1組は、「5の1」と。きれいに植えてあります。

6時間目の委員会活動では、緑化・エコ委員会が、パンジーとビオラ、そしてチューリップの球根を植える活動を行いました。

それぞれのクラスの花壇が、花でとてもきれいになりました。

これから、自分で選んだ花が大きくなるよう、大切に育てていきます。

春には、花が大きくなって、花いっぱいの睦小になるのが楽しみです。

壬生藩校学習館祭りで発表!

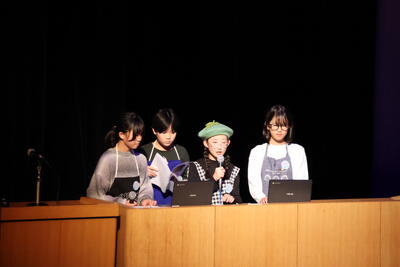

11月9日(日)藩校学習館祭りが城址公園ホールで行われました。本校からは、4年生が論語作文発表、5年生が論語大朗誦・ゼロカーボンプレゼン発表、6年生が小中学生プレゼン発表に学校代表児童が参加しました。

壬生町で論語教育が始まってから10年以上が経過し、全国藩校サミットを壬生町で開催されたのが5年前。そこから毎年この「藩校学習館祭り」をレジェンド大会として実施しているそうです。壬生町のおもてなしの心が形となった「お殿様料理」が次の藩校サミットで参考にされたとか・・・壬生町から様々なことが発信されていくことは素敵なことですね。

それを受けて、子どもたちも創造力豊かに表現していました。作文では、「学びて思わざるときは則ちくらし」・・・イチロー選手の話から、弁護士になることを「夢」ではなく「目標」として実現するために、自分で考えながら学んでいきたいと堂々と発表していました。

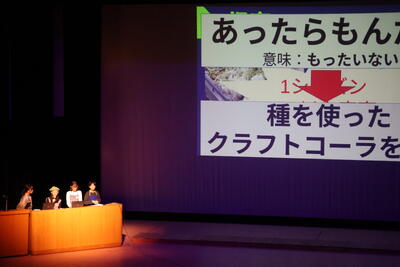

6年生のプレゼンでは、3年生からの総合的な学習の時間の積み上げから、壬生町の良さをもっと知ってもらうためには?と、特産物のかんぴょうの種からクラフトコーラを作り、広めようという提案がなされました。

6年生みんなで「壬力アップ」のために、パンフレットを作ったり、壬生町の魅力を発信するサイトを作ったり、様々なアプローチで推進しています。会場ではクラフトコーラとともにパンフレットも配りました。

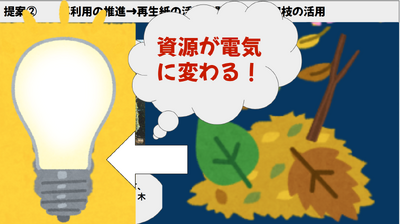

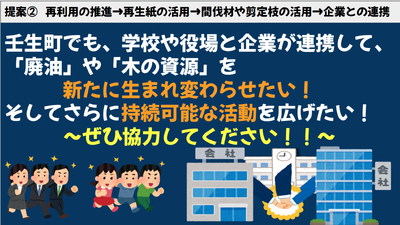

5年生は昨年の先輩たちの実践を引き継ぎ、ペットボトルの回収・廃油の回収によるリサイクルに加え、壬生町にもLRTを通そう、そして企業同士が連携して循環する町づくりをしていきたいと提案しました。

総合的な学習の時間の成果発表の場として、多くの皆様に自分たちの提案を聴いていただけることを、大変ありがたいと感じています。他市町との比較・分析により、自分たちの町の魅力をなお一層感じるとともに、壬生町を素敵な町にしていきたいという想いをさらに強くしていました。関係者の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

オープンスクール 午後の部

コロナ禍において、開催が見送られていた一日開催のオープンスクール。

本校では、久しぶりの開催となります。

1校時から保護者様、お孫さんの様子を見に来られたおじいちゃん、おばあちゃん。

地域の皆様と多くの方にご来校いただきました。

午後は・・・

午前中同様、多くの皆様にご来校いただきました。

各教室では、

来校者と児童が一緒に活動したり、

保護者に向けて、読み聞かせをしたり、

オープンスクールならではの授業展開も

一方、普段通りの様子をみていただく授業も

国語の授業、秋を探して表現

5年生は、社会の授業「食料生産について」

英語の授業、発話に重点を置いて

こちらは親子で算数

1年生は、しっかり返事をして起立して、

人前でも堂々と発表ができるようになりました。

体育館では、午前中の5年生親育ち子育て講座に続き、

6年生が親子で思春期講座

回収コーナーの様子は・・・

・PTA体育着リサイクル

・ペットボトル・廃油回収

(ゼロカーボンの取組みの一環として5年生が保護者や児童にに呼びかけ)

ご協力、ありがとうございました

P.S 睦小の児童は、あいさつ・返事・くつ揃えができるよう、がんばっています・・・

靴箱の上に整然と並べられた靴。来校者の皆様の靴です。

子供たちのお手本になりそう!と思い、

くつ箱を眺めているときに通りかかった保護者様から

「子供たちがきれいだから、大人はもっとがんばらないとね」との言葉をいただきました。

何だか、とても心が温かくなりました

オープンスクール 持久走にチャレンジ!

雲一つない青空。

今日は、オープンスクール。

朝早く、1校時から各教室には参観者が。

子供たちはいつにも増してやる気一杯!

生き生きした表情で授業を受けていました。

持久走の練習に合わせるように参観者も徐々に増え・・・。

今日は、児童と一緒に保護者も走ります!!

準備運動をしっかりと行って。

親子で楽しく練習!

トラックの外側でも、たくさんの保護者が応援。

子供たちの走るペースも上がります

心地よい汗を親子で流すことができました。

走り終わったあとは、しっかりと整理運動。

保護者の伴走や応援でいつもより楽しい練習になりました

外部講師をお招きしての持久走教室☆

10月31日(金)元栃木県代表駅伝選手をお招きして「持久走教室」を実施していただきました。きれいなフォームで走ることが無駄なく早い走りになるということを具体的に教えていただきました。

「腰の位置を高く」「腕は勢いよく」「目線はぶらさず」ということを意識して走ることができるようなドリルを取り組みました。

上学年の子たちも一つ一つ理解して身体で表現しようと頑張っていました。「身体の力を抜いて、呼吸は自然に」とのアドバイスに、「さっきダッシュしたのに、全然息切れしなかった!すご~い!」と意識しながら走った成果を実感していました。この素直さが何よりもの上達の秘訣!!

最後に「一番大切なのは、走ることを楽しむこと。苦しいときこそ笑顔になるといいよ。」と教えていただきました。

普段の授業とはまた違ったより専門的な指導に子供たちは目をキラキラさせながら走っていました✨

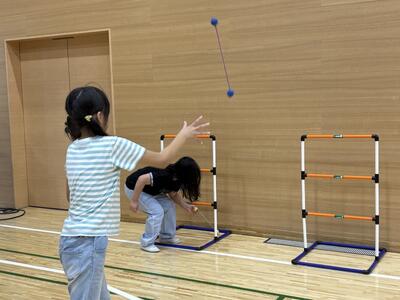

クラブ見学

来年のクラブに向けて、3年生がクラブを見学しました。

各クラブのクラブ長さんや上級生たちが、3年生のために、クラブの内容を説明したり、活動しているところを見せてくれたりしました。

「体を動かすことが好きだからスポーツクラブに入りたいな。」

「お家でもものづくりをしているから創作クラブが楽しそう。」など、来年がさらに楽しみになった3年生でした。

説明してくれたお兄さん、お姉さんたち、ありがとうございました。

【3年生】社会見学に行きました②益子焼

3年生は、総合的な学習の時間に、「壬生町の特産品」について調べています。

壬生町ではいちごやかんぴょうなどが特産品と知り、育て方や調理の仕方などを調べています。

調べていく中でかんぴょう音頭があることも知り、運動会でみんなで踊りたいと率先して練習しました。

4年生になると、壬生町から範囲を広げて、栃木県について学習をしていきます。

栃木県の有名なもののひとつ「益子焼」を体験してきました。

益子焼には、さまざまな作り方がありますが、今回は「ろくろ」に挑戦しました。

まずは、お家の人が用意してくれたお弁当を食べて、お店を見せていただきました。

説明を聞いて作ってみますが、事前に考えていた形を作るのが難しくて四苦八苦の子供たち。益子焼の先生がそばについてくださり、丁寧に教えてくださいました。

「作るのが難しかったけど、土を触るのは楽しかったです。」

「同じ形をたくさん作るのがふつうだと思っていたけれど、やってみると同じように作るのはとても難しいのだと思いました。」

「私にはすごく難しくて、仕事をしている人はすごいなと感じました。」

「だいたい2日で固まると知りました。また家族と行ってろくろ体験をやりたいと思います。」

みんなが作ったものを室内で乾かして、素焼きをしたり、さらに外で乾燥させてから1200度で本焼きをしたりとたくさんの行程を経て、自分たちのもとに届くことも知り、さらに出来上がりが楽しみになった子供たちでした。

【3年生】社会見学に行きました①石橋消防署

3年生は社会科で「安全なくらしを守る」仕事について学習しています。

火事からみんなを守るために働いている人々の仕事の努力や工夫について学んだことを、実際に見て体験してきました。

石橋消防署では、どんなお仕事をしているのか会議室でお話を聞きました。一生懸命メモを取りました。

みんなが24時間勤務をしていると思っていたら、お家の人と同じような仕事の時間で働いている人もいたり、

水で火を消すだけではなく、薬品を使ったり、泡にしたりと、火事の様子によってまくものを変えていたり、

消防車は火を消すだけだと思っていたら、寝泊りするための支援車があったりと

教科書だけでは学べないことを、たくさん学んできました。

消防士さんたちは、自分たちでご飯を作るので料理が上手なのだそうです。

また、いざというときに物がないと困るので、使ったものをきちんと片付けたり掃除をしたりするのも仕事の一つということで、掃除や片付けも得意な人が多いそうです。

「全国どこでもかけつけると聞いて、イメージよりもすごくていつでも出動できることに驚きました。」

「防火シャッターなどの点検は、場所によって1年や3年に一度など違うことがわかりました。」

「消防士さんたちは、わたしたちのためにいろいろ守ってくれていることがわかりました。」

実際に行って、見て、聞くことで、学び多き時間となったようです。

訓練の合間に案内してくださった石橋消防署のみなさま、ありがとうございました。

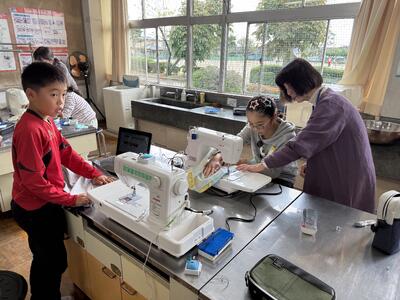

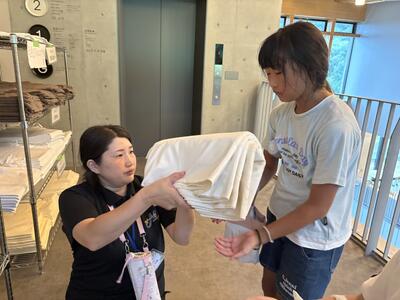

【5年生】家庭科エプロン作り〜ミシンボランティアさんと一緒に〜

11月20日(月)に1組、28日(火)に2組が、家庭科ミシンボランティアの方々にお越しいただき、エプロンの製作を行いました。

5年生にとって、ミシンを使うのはほとんどの子が初めて。

上糸・下糸のかけ方や返しぬいの練習を終えたばかりで、少しドキドキしながらのスタートでした。

まずはアイロンで三つ折りにして縫う部分を「くせづけ」。

そのあと、脇・上部・下部を順に縫い、最後に紐を通す斜めの部分を仕上げます。

ここは幅を狭くしすぎると紐が通らなくなるので、子供たちも慎重にミシンを進めていました。

「できた!」と笑顔で喜ぶ姿もたくさん見られ、早い子はポケットやアップリケ付けまで進むことができました。

一枚の布がだんだんエプロンの形になっていく過程に、達成感と嬉しさがあふれていました。

ボランティアの皆様には、一人一人に丁寧に寄り添いながらご指導いただきました。

本当にありがとうございました。

子供たちは、残りの時間で完成をめざしてがんばります!

【2年生】壬生町立図書館へ行ってきました!

生活科「みんなでつかう町のしせつ」の施設巡りで、10月23日(木)に壬生町立図書館へ行ってきました。子供たちは、公共の施設を利用する際のマナーを守りながら、壬生町の施設の魅力について学びました。

朝は出発式を行い、見送ってくれた先生に「行ってきます!」と元気にあいさつをして出発しました。

図書館には、電車を利用して向かいました。緊張していた人もいましたが、切符の買い方を練習したので、スムーズに利用することができました。

電車でのマナーに気を付けて、みんなで電車に乗ることができました。周りの景色を見ながら、静かに利用していましたね!

図書館では中を歩きながら、図書館の職員の方から本の分類や貸し出しの仕組みについて説明を聞きました。聞いたことをメモしたり、気になったところを実際に見てみたりして、少しでも多くのことを学ぼうとする姿が印象的でした。

子供たちが気になったことを司書さんたちが丁寧に答えてくださる場面もありました。お忙しい中、ありがとうございます!

今回の学習を通して、公共施設の利用の仕方や壬生町の身近な施設である図書館の魅力に気付くことができました。学校でもたくさん図書館を利用して、読書を通して豊かな心を育んでいってほしいと思います。協力してくださった壬生町立図書館の皆様、本当にありがとうございました。

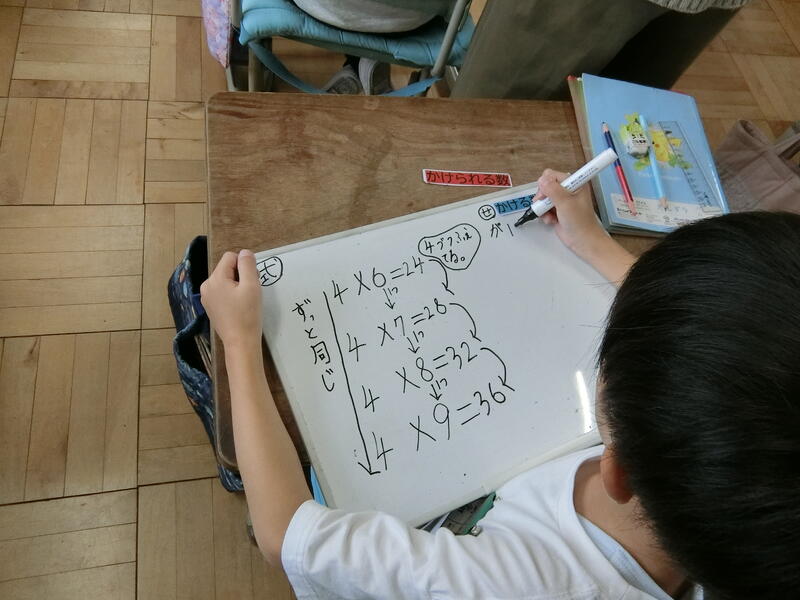

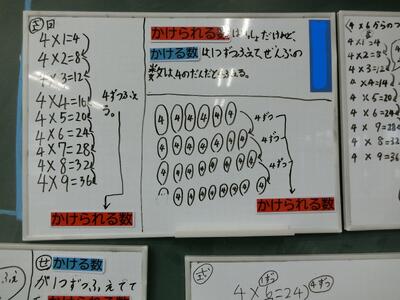

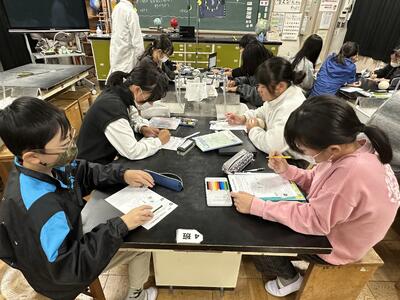

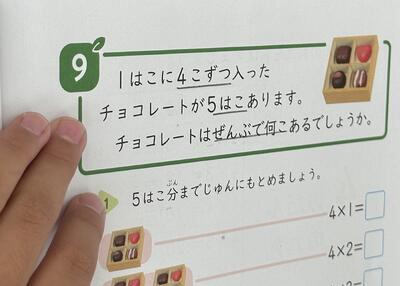

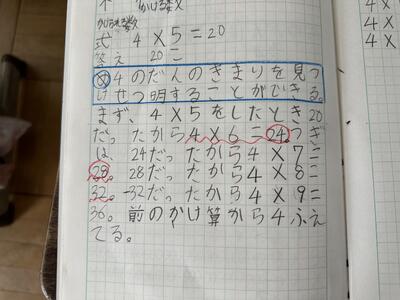

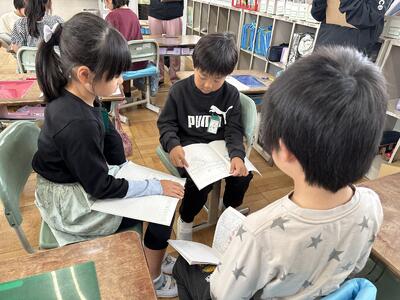

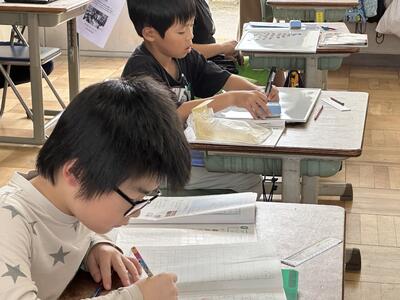

2年2組 算数「4の段のきまりを見つけよう!!」

2年生は、算数で「かけ算」の学習をしています。

10月22日(水)、2年生は4の段のきまりについて学習しました。

授業が始まると、ピシッとした姿勢で気持ちを切り替え学習に取り組み始めました。

4個ずつ入ったチョコレートを5箱用意して、チョコレートパーティーを開こうということで

ワクワクしながら式を立て、あっという間に答えを出していました。

その答えを求める中で、「答えが4個ずつ増えている」「4の段も同じ決まりだ」と気づいたところからが、

今日の授業のメインです!

「そのきまりから、4×6の続きを考え説明することができる。」というめあてで、

1人1枚ホワイトボードに説明を書く時間がスタートしました。

式や言葉で書く子

図で表す子など、いろいろな方法で説明しています。

友達と話し合って、考え方を比べ、いろいろな見方・考え方を深めていました。

そうした学び合いの時間を通して、より相手に分かりやすく伝えるためにはどうすれば良いか考え、

自分が書いた図や式に言葉を添えてまとめて書いている子も!!!

出てきた考えを全体で見合い、

「4の段は、かける数が1つふえると、かけられる数の4つ分増える。」とまとめました。

2年生なりに、自分の考えを友達に伝えやすく・分かりやすくしようと工夫し、頑張る姿はキラキラ輝いていました✨

まだまだ続く、かけ算の学習。九九を覚えながらも、考えを相手に伝える力も身に付けていきます!

学びの秋!!!頑張りますよ、2年生♡!!!

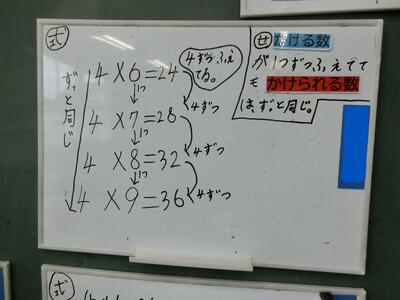

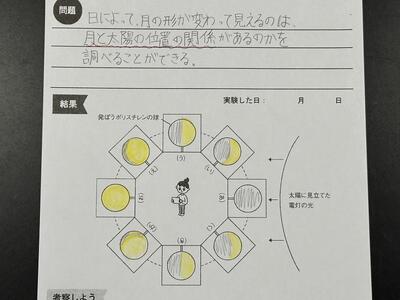

6年【理科】月の満ち欠け

10月22日(水)理科室をのぞくと、月の見え方について何やら面白そうなことが始まりそうな雰囲気が。

太陽と月と地球がグルグル回る模型に「お~」「あ~」と感嘆の声が上がりました。

さて、どこに月があるときにどんな見え方になるんだろう???という問いをもってスタート。

ライトを太陽、ボールを月、タブレットを地球(自分)に見立てての実験。上手く映るかな~。

「太陽の光を当てるのが難しい。」「指が映っちゃう・・・。」なかなか上手く撮影できず、何度も撮り直しをして納得できる映像が撮れるまで粘り強く取り組んでいました。きれいに三日月や半月が撮影できると「すごい!すごい!」と素直に嬉しそうな反応が。実際にやってみて、3つの天体の位置と月の見かけの形に関係があることを実感していました。映像はクラスルームに投稿して共有。

最後にクレーターなどが描かれている大きな月球が現れ、子どもたちはさらに目を奪われていました。

地球から見た月が新月から三日月・半月・満月と満ちていく過程、そして欠けていく過程をプリントにまとめて満足げな子どもたちでした。

時間的・空間的に考えることができるようになるのが「理科的な見方・考え方」です。子どもたちは実際に動かすことによってその感覚を養っています。今日のこの実験が天空の動きへと広げてイメージできると、「明けの明星」や「宵の明星」にも興味が向いてくるかな?楽しみです。

「お披露目セレモニー」新しい遊具が設置されました!

長年、本校の児童に親しまれ大人気であった「築山」。

通称「一、二、山」が解体されて2年。

子供たちはもちろん、保護者の学校評価アンケートでも「築山にかわる新しい遊具を」との声を受け、新しい遊具の設置について関係者の皆様が準備を進めてくださっておりました。

新しい遊具の工事、設置検査が完了し、この度、運動委員会による使い初め「お披露目セレモニー」が昼休みに開催されました。

はじめに、運動委員より遊具を安全に使うためのポイントや注意事項について説明がありました。

続いて、校長先生によるテープカットです。

テープが切られ、リボンが落ちると大きな拍手が沸き起こりました

いよいよ使い初めです

みんなが使う前に運動委員が実際に使いながら、安全に楽しく使うためのポイントをより具体的に伝えました。

この新しい遊具は、一見すると滑り台に見えますが、実は、登り棒やボルダリングなどが組み合わされた遊具となっています。

楽しく遊ぶためのルールや注意事項はしっかりと守って。

そして、いよいよ

滑り台のスピードが新しいから速い

この「葉っぱ」は登れる

登り棒から滑り台へチャレンジ

新しい遊具は大盛況

もちろんこれまでにあった遊具でも。

昼休み、子どもたちは思い思いに体を動かし、友達と笑顔で過ごしています。

そんなひとときは、学校ならではのかけがえのない時間です。

学校には、3つの「間」があると言われています。

① 時間 ② 仲間 ③ 空間

この3つの「間」を大切にしながら、睦小の子どもたちが健やかに成長できるよう、教職員一同、力を合わせ、取り組んでまいります。

保護者の皆様、地域の皆様、そして学校関係者の皆様には、今後とも本校の教育活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

また、新しい遊具の設置に際し、ご尽力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

運動会応援メッセージ

保護者の皆様より寄せられた「応援メッセージ」を掲載いたします。

応援メッセージのフォルダにも載せてありますので、いつでもご覧になれますので、是非ご一読ください。

温かいメッセージを多数ご回答いただきました、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

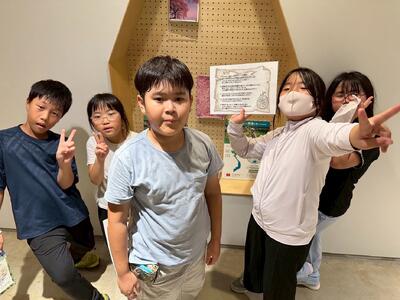

1年 社会見学「宇都宮動物園」

10月16日(木) 社会見学に宇都宮動物園に出かけました。

始めに遊園地で班別行動です。雨なんてなんのその。レインコートに身を包み、どの班も相談しながら、颯爽とお出かけです。仲良く乗り物を選び、楽しく回ることができました。

昼食は、愛情いっぱいのお弁当です。みんな笑顔でほおばります。

心も体もエネルギーを充電して、午後は動物のエサやり・抱っこ体験です。どきどきこわごわ、でも、「動物ってあったかいんだね。生き物って可愛いね。」と思わず口にする言葉が聞こえてきました。思い出になる素敵な1日となりました。

2年【算数】かけ算

10月15日(水)2年生はかけ算の仕組みについて学習していました。

全員で問題を声に出して読みながら、大切なところに下線を引いて・・・2つのことを同時に出来るようになっていました。あっという間に式を立てて答えにたどり着いてしまいます。でも、ここからが今日の授業、『4の段のきまりを見付けて説明できる』ことがめあてです。子供たちは自分の考えをノートに書き始めました。

ノートにまとめる前に具体物を動かして考えたい子のために、ブロックのようなマグネットが準備されていました。それをもらうと、きれいに並べ始めました。

さて、自分の考えがまとまったところで、お友達に説明が始まります。「4ずつ増えるよね。」とノートを指さしながら「この赤い部分が増えたところだから」と話し合いは進んでいきました。のぞき込むと「先生、3人とも同じだったよ。」とこっそり教えてくれました。

ブロックを用いたり、図で表してみたり工夫がたくさん見られる力のある2年生。そこで、先生から「一つ分」「いくつ分」「かけられる数」「かける数」と今まで出てきた言葉を確認され、どの言葉で説明するか・・・「う~ん。」「ふえていっているのはかける数・・・」「4ずつ増えているのは・・・」ちょっと言葉がグルグル・・・。もう一度自分のノートを修正・加筆していく子どもたち。

最終的には「かけられる数分ずつ増える」と算数の言葉で説明することができました。

目指す姿は『自分の考えをもち、相手を意識して、聴き合い伝え合うことのできる児童』

しっかりとその姿に近づいているのを感じました。

帰り際に子どもたちに聞いてみると「4の段は4ずつふ増える」「3の段は3ずつ増える」「じゃあ、9の段もあるのかな?」「9の段は、きっと9ずつ増えるよ」と考えが広がっていました。この分かったことから次のことへと発展的に考えることができるのが『数学的な見方・考え方』です。何気ない会話から自然とそれを行う子どもたちに感心しました。算数って面白い!!

【運動会⑥】フィナーレ

運動会もクライマックス。

得点種目の最後は「選抜リレー」。

赤・黄、白・青の合計4チームで競い、

1年生から6年生、各学年の代表児童がバトンを繋ぎます。

その走りは、学年が上がれば上がるほど力強く、速さも増していきます!

バトンは最後のアンカーへ。

白組、青組、黄組、赤組の順でゴール!!

走り終えた代表児童へ大きな拍手が送られました。

そして、最後はかんぴょう音頭。

6年ぶりの復活。

保護者や地域の皆様も輪に入って一緒に踊りました。

大盛り上がりの運動会も全てのプログラムを終え、閉会式です。

総合得点の発表!

優勝は ・・・ 白組!!

喜びが溢れます。

赤組にも拍手!

保護者、地域の皆様、多くの方にご声援いただき、睦っ子は、自分たちで掲げた「一致団結 力一杯 最後まで」のスローガンのもと、一人一人が輝いたすばらしい運動会となりました。

ご理解・ご協力、本当にありがとうございました。

【運動会⑤】ダンス・よさこいソーラン

運動会も後半戦。

ブロックごとの表現運動が披露されました。

3,4年生「青と夏」

1,2年生「Mela!」

5,6年生「伝統の舞 燃えろ! ソーラン2025」

【運動会④】無限城~竹の陣~ むつみ・ザ・ジャイアント

5,6年生団体種目「無限城~竹の陣~」

なかなかの迫力!

全学年による児童会種目「むつみ・ザ・ジャイアント」

練習では、1回戦のみでしたが、児童の行動が早く、進行がスムーズなのでご褒美として今日は2回戦を実施しました。勝ち負けにばかりこだわらず、競技を赤も白も全員で楽しみました ♪

【運動会③】走。 台風の目

5,6年生の徒競走「走。」

3,4年生の団体種目「台風の目」

【運動会②】徒競走・玉入れ

応援の後は、いよいよ競技のスタート!!

まずは、3,4年生の徒競走。

1,2年生のかわいい玉入れ♫

ご参観できない皆様に少しでも様子をお伝えできるよう、部分的にはなりますが、この後もタイムリーに記事をアップします。

【運動会①】秋晴れのもと運動会スタート

昨日の冷たい雨も上がり、今日は、最高の運動日和。

【開会式】

【児童代表の宣誓】

【準備運動】

ケガせず、最後まで楽しく!

【応援合戦】

運動会を盛り上げる応援からスタート!!

今年の勝負の行方は?

赤組!? 白組!?

運動会の準備

10月10日(金)1~4年生は早帰り。日曜日に順延になってしまいましたが、子どもたちは「さらに作戦をねることができるね。」とポジティブに受け止めようとする姿が見られました。5・6年生は運動会の準備を自分たちの手で進めました。昨年度の写真を参考にしながら、一つ一つ丁寧に運びます。机や椅子や門柱をぞうきんできれいに拭いたり、グラウンドの石拾いをしたり影なる気遣いがたくさんありました。ライン引きは雨で無駄なように感じてしまうところですが、「日曜日の朝に少しでも残っているように濃くして帰ろう」の言葉に大きくうなずいていました。

最後に校長先生から「みんなの力であっという間に会場ができあがりました。早く帰った4年生までの子たちは日曜日に学校に来てビックリすると思いますよ!本当にありがとうございました。」と労いの言葉をいただき、元気に挨拶をして下校しました。光の当たらないところもしっかりと取り組む姿に、自分たちで運動会を創るんだという意識が感じられました。頼もしく成長している5・6年生です。

今年度も撮影エリアを設けました。保護者の皆様は、児童用通路の横断箇所を渡り撮影エリアに入ってお子様の応援をお願いします。競技・演技が終わりましたら次の方に場所をお譲りくださいますよう宜しくお願いいたします。

日曜日の本番を楽しみにしております。お気を付けてお越しください。

運動会予行

代表委員会が今年の運動会スローガン「一致団結 力いっぱい 最後まで」をひらがなで1年生にも分かるように書いてくれました。カラフルなスローガンに心がほっこりしました。図書館までの通路に掲示されたスローガンに、「頑張るぞ!」と手をつなぎ通り過ぎてゆく1年生たちが可愛いとお兄さん・お姉さんは温かい目で見守っていました。

10月8日(水)晴天の中、予行を行いました。各競技の動きや係の動きを確認しながら、みんなで頑張ろうとする姿が素敵でした。今週に入り、赤白の色ごとに作戦会議を行っているようです。本番の競技・演技・応援、全てが楽しみです!!

運動会の最後は、『かんぴょう音頭』を全校生が保護者の皆様とともに踊る予定です。どうぞよろしくお願いします。

予想以上の気温の高さに、水分補給をこまめに行い、体調管理をしながらの予行になりました。子供たちのエネルギーは有り余っているようで、教室に戻ってからも元気いっぱいの授業でした。

スローガンと「やりぬく」「なかよく」「目標」を心に、本番を楽しみにしています!!

クリーングリーン活動

9月30日(月)に1~5年生が、10月3日(金)に6年生が、クリーングリーン活動を行いました。8月末に親子奉仕作業を行い、保護者のみなさんのおかげで、学校がきれいになったのですが、草の成長はすごい!あっという間に伸びてしまいました。今回も、「みんなできれいな学校にしよう。」と、除草や落ち葉はきに取り組みました。

体育館前の落ち葉はきをする緑化・エコ委員会。

野菜を育てた畑をきれいにする2年生。

花壇をきれいにする3年生。自分の花壇だけでなく、他の学年の花壇もきれいにしました。

4年生も、校舎南側の草取りを頑張りました。

5年生は、校庭南側や東側をきれいにしました。

1年生は、さつまいもの農園の草取りをがんばりました。

6年生は、校庭の落ち葉はき、除草を分担して行いました。さすが6年生。手際がいいです。

地域の方と一緒に植えた花壇がある校庭の外回りの除草も行いました。花がとてもきれいに咲いています。

緑化・エコ委員会が、「もうすぐ運動会があるので、運動会にはきれいな学校で競技ができるよう、みんなで力を合わせてたくさん草を取りましょう。」と呼びかけました。どの子も一生懸命取り組み、校庭や花壇をきれいにすることができました。

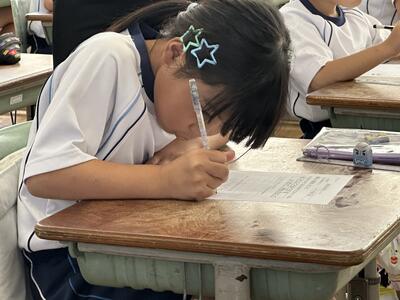

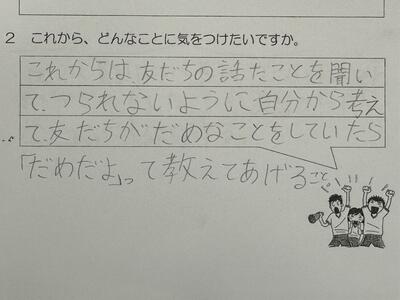

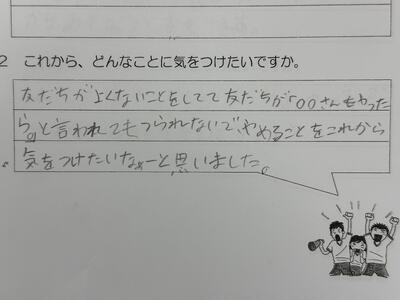

3年道徳「どんどん橋のできごと」

9月30日(火)栃木県教育委員会の先生、壬生町教育委員会教育長と指導主事の先生にお越しいただき、3年生の道徳の授業を参観していただきました。

先生が作ってきた動画に子どもたちは釘付け!主人公が迷っているところで「この後、ぼくは傘を川に入れちゃうと思いますか?やめると思いますか?」と問われ、子どもたちは「え~やめる」「入れないと思う」「やだやだ」と自分事として考え始めました。

「なぜ入れないの?」と問い返され「戻ってこなかったらたいへん」「お母さんに怒られちゃう」「引っかかっちゃったらあぶない」などなど様々な理由が出てきました。

逆に「なんで迷ってるんだろう?」と問われると「友達の傘は戻ってきたから、僕の傘も大丈夫だと思った」「入れないで仲間はずれにされたくない。」「友達もやっているから」

さてさて、この後どうなることやら・・・。

続きの動画に子どもたちは・・・。

「やらなきゃよかった。」「壊れちゃった。家の人に怒られる。」「考えてやめれば良かった。」

どのタイミングで考えれば良かったかな?

友達と遊んでいると楽しくなってしまってついついということがありますが、やらなきゃ良かったとならないためにはよく考えることが大切なんですね。なるほど~。授業の振り返りまで真剣な表情で書いていました。

訪問された先生方から、子どもたちが積極的に発言しており、発想も豊かでとてもよく考えているとお褒めいただきました。温かいご指導のお言葉ありがとうございました。

読書旬間 ~ポケットさんによる読み聞かせ(1・2・3年生)~

9月16日から24日まで、本校の読書旬間でした。17日(水)の大イベントは、ポケットさんによる読み聞かせでした。いつもはポケットさんが朝の読み聞かせの時間に来てくださいますが、特別に2校時~4校時の時間に、1~3年生にたくさんの本の読み聞かせをしてくださいました。

友達と顔を見合わせて大笑いし、初めて知ったことに目を円くし、自分の経験と重ねて「分かる!」「ぼくもそう!」と頷き…。子供たちの表情はめまぐるしく変わります。本の世界に引き込まれ、あっと言う間の1時間でした。

子供たちのためにたくさんの本を用意してきてくださり、本の世界に導いてくださったポケットの皆様、大変ありがとうございました。次回も水曜日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

かんぴょう音頭復活に向けて

9月26日(金)睦っ子タイムは「かんぴょう音頭」の練習です。総合的な学習の時間に壬生町の特産物について探究活動をしていた3年生が、羽生田小学校の万博発表を聴いて「私たちも踊りたい!!」と声を上げました。3年生が一足先に練習を進め、全校生の前で手本として踊ってくれました。曲に合わせて「えっさーえっさーえっさっさ!」と始まりました。

1年生から6年生まで、3年生のまねまねまねっこで、あっという間に踊れるようになりました。しなやかに踊れるようになった6年生から「先生、肘を入れるのがポイントですよ」「足も付けてくださいね」と指南してもらいました。最初は踊れなくても一緒に踊っていると楽しくなってくるのが『かんぴょう音頭』ですね。運動会当日は、保護者の皆様にお子様の隣に入っていただいて一緒に踊る予定です。各ご家庭で一緒に練習してみてくださいね。

運動会練習スタート・S級認定!

9月22日(月)から運動会全体練習が始まりました。

今年度のスローガンは

『一致団結 力いっぱい 最後まで ~みんなが輝く運動会~』

25日(水)は「開会式」「閉会式」の練習を行いました。司会進行・選手宣誓・得点発表・トロフィー授与など代表の6年生の立派な姿に、下級生もビシッとした姿勢で取り組むことができました。

校長先生からは「やりぬく」「なかよく」「目標」というキーワードが示されました。

1 失敗を恐れずに挑戦し、最後まで全力でやりぬいてください。今年は、新しい種目、かんぴょう音頭もやります。1~6年生にとっては、初めてのことです。踊ったことのない人もいると思いますが、挑戦しましょう。あきらめずに最後までやりぬくことで、自分自身の成長につながります。

2 クラス・学年・赤組・白組の友達と仲良くなるチャンスです。種目によっては、力を合わせて心を一つにしないと、うまくいかないことがあります。今よりも、もっと仲良くなってください。

3 自分の目標を決めてください。例えば、ダンスを力いっぱい踊るとか、高学年の友達は、係活動をがんばるなど、どんなことでもいいです。運動会は、一人一人が輝くことができる、とてもいい機会です。自分の目標に向かって、がんばってください。目標が決まった人は、ぜひ、担任の先生や校長先生に、話してくださいね。

今、話した、校長先生からの3つのお願い(やりぬく・仲良く・目標)が、「一致団結 力いっぱい 最後まで ~みんなが輝く運動会~」というスローガンの達成につながり、運動会の大成功にもつながります。 どんなすてきな運動会になるのか、校長先生は今から、どきどき、わくわくです。楽しみにしています。

子供たちはこの言葉を胸に様々な経験を重ね、本校の目指す子供像「心身ともに健康で、責任をもち最後まであきらめずにやり遂げる子」に近づいていくことでしょう。

全体練習後、新体力テストで好成績を収めた6名の児童に「S級認定」の表彰を行いました。普段から身体を動かすことが好きで、体育の授業や各種クラブでも活躍している子たちです。自分の強みを生かして、様々なところで花を咲かせてほしいと願います。

【5年】わくわく探検

9月18日(木)、5年生は総合的な学習「壬力アップ」の一環として校外学習に出かけました。

今回の学習では、ゼロカーボンシティの実現に向けた取組について理解を深めることを目的に、宇都宮市をはじめ、宇都宮ライトレール株式会社、東武鉄道、東武百貨店の方々からお話を伺いました。

まずは、おもちゃのまち駅に集合し、電車に乗って宇都宮へ向かいます。

東武宇都宮駅に到着した後、子供たちは路線バスに乗ってJR宇都宮駅へ向かいました。そこから東口に出て、宇都宮ライトライン(LRT)に乗車しました。2年前に開通した新しい電車を目にし、子供たちの気分も一層高まっていました。

平石駅で下車し、宇都宮ライトレール株式会社の本社へ。

車庫に停車中のLRTの車内では、CO2削減に向けた取組についてお話を伺いました。宇都宮市で発電した電気を利用しながら走るので、走行時のCO2排出量がゼロであることを知り、子供たちは大変驚いていました。

集合写真(1組)

集合写真(2組)

続いて、宇都宮市環境推進課の方から、市が進めている取組についてお話を伺いました。JR宇都宮駅東口のLRT沿線の地域は、「脱炭素先行地域」にも選定され、「ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目指して、太陽光発電と蓄電池の導入、地域新電力会社による再エネの供給、EVバスの活用などの取組を行っているそうです!

昼食は、オリオン通り近くの「来らっせ」で餃子をいただきました。子供たちは決められたお小遣いの範囲で食べたいものを選び、自分で注文しました。おいしそうに餃子を頬ばる姿が、とても印象的でした。

最後に、1組は東武百貨店、2組は東武鉄道から、それぞれのお話を伺いました。CO2削減に向けた具体的な取組を知ることができ、子供たちにとって大変学びの多い時間となりました。今回得た学びを、これからの自分たちの生活に生かしていきたいという思いをもつことができました。

この校外学習を通して、子供たちは環境についての理解を深めるとともに、持続可能な社会づくりに向けて自分たちができることを考える大切さに気付くことができました。

今回の学びの機会を支えてくださった保護者の皆様や、受け入れてくださった関係機関の皆様に心より感謝申し上げます。

6年生 【日光わくわく探検】

本日、9/19(金)に6年生は日光へ校外学習に行ってまいりました。

おもちゃのまち駅を出発し、東武日光駅へ。

いつもより朝早かったですが、表情からは楽しみな気持ちが伝わってきます。

駅に着き、まずはみんなで世界遺産の日光東照宮へ!

事前に授業の中で調べていた「三猿」「眠り猫」などを現地で実際に見学をしました。

その後は、班別行動です。

「日光にはどのような魅力があるのか?」という視点で日光の観光名所を周りました。

しっかりと全部の班が集合時間に間に合い、無事に帰ってくることができました!

実際に日光に行き、見学してきたことを「総合的な学習の時間」でまとめていきます。

保護者の皆様、朝早くからの送迎や荷物の準備などありがとうございました!

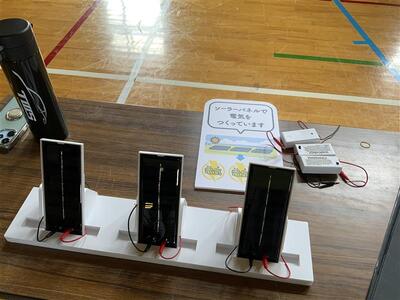

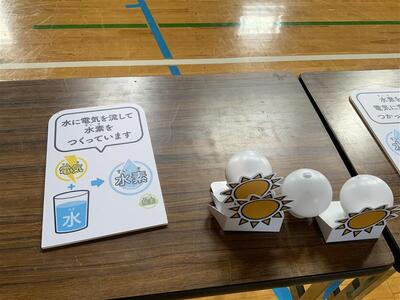

【5年】カーボンニュートラル実験教室

総合の学習で、5年生の子供たちは地球温暖化防止への取組みについて学習しています。

1学期の気候変動出前講座に引き続き、今回は、トヨタ未来スクールの方々にお越しいただき、様々な実験やゲームを通して、気球温暖化を防ぐための社会を考える学習を行いました。

授業の前半では、温暖化に関する問題や取組みを映像を通して学び、グループごとにマップシートを使って、街の乗り物や施設を置き換えていく活動を交互に行い、今すぐできることや環境が整わないと取り組めないことなど、カーボンニュートラルに向けた段階的なアクションを順番にゲーム感覚で楽しく学んでいきました。

後半は、カーボンニュートラル実現に向けたエネルギーの一つとして水素の実験を観察しました。

再生可能エネルギーで水素を作る様子や水素で作った電気でミニカーが走る様子を観察し、街の中で水素が活躍する状況を実験とMAPシートでイメージしていきます。

そして、学んだ内容の復習として、CO2を倒すカードゲームに挑戦しました。

ランダムで獲得できるカードで様々な必殺技を使い、街の中のCO2を倒しながらみんなで取り組める具体的なアクションを学びました。

子供たちは、真剣に取り組みながら、カーボンニュートラルについても深く学ぶことができました。

今回の学習を通して、子供たちは地球温暖化を防ぐために自分たちにできることを考え、行動につなげていく大切さを学びました。これからも学んだことを日々の生活にいかし、未来の地球を守るために力を発揮してほしいと思います。

ポニョ給食? ハムラーメン!?

今日の給食は、『ハムラーメン』。

写真では、少しわかりにくいですが、スープの中に大きなハムが一人一枚入っています。

『ハムラーメン』と聞いて、ピンときた方はなかなかのジブリ通。

「崖の上のポニョ」に出てくるメニューです。

今日から始まった「校内読書旬間」に合わせ「お話給食」が実施されています。

子ども達が様々な本に親しむ中で、印象に残ったメニューを実際に給食にしてみんなで味わいます。

今日の「ハムラーメン」は、図書委員会からの提案で実現しました。

そのお味は?

児童に聞いてみました。

「よい出汁が出ていてスープがとてもおいしかった。」

「ポニョになった気分で楽しく食べられた!!」との感想が。

その他にも、放送の時間に1年生の読書感想文と標語の代表作品の発表を行いました。

読み聞かせはもちろんのこと、ひらがなを覚えた1年生は、自分でも本を手に取って読書に親しんできました。

今日は代表の4名が、本から吸収したことをもとにして、一生懸命に自分の思いを表現しました。発表が終わると、教室からは大きな拍手が。

「読書の秋」となりました。

児童一人一人がたくさんの本に親しむことができるよう図書委員会の児童が中心となり、工夫して取り組んでいます。様々な図書のお題に取り組む「図書スタンプラリー」も大好評で、図書館は大賑わい。図書委員からは嬉しい悲鳴が上がっています。

校内読書旬間は始まったばかり。明日はどんな本に出会うのでしょうか。

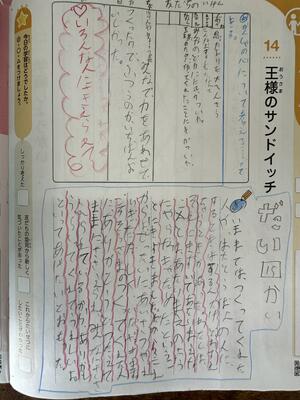

【3年道徳】王様のサンドイッチ

3年生の教室では道徳「 王様のサンドイッチ」から、感謝の気持ちについて学習していました。

サンドイッチをほほばる王様の表情が変わっていることに気づいた子どもたち。なぜ、王様はサンドイッチを『笑顔』で食べるようになったのでしょうか?

サンドイッチを作る工程を見学したことで、王様は大切なことに気づきました。

・思ったよりも大変そうだった

・こんなにたくさんの人が関わっていた

・みんなの苦労・努力に気がついた

・王様のため(自分のために)に作ってくれていた

と子どもたちは王様の気づきを想像しました。そしてだから笑顔になったんだねと。

では、みんなが当たり前だと思っていたけど感謝したいことは?

当たり前と思っていたことの背景には、自分のためにと考えてくれていることに気づき、お父さん・お母さんや先生、交通指導員さん、立哨に立ってくださる保護者の方などに感謝を伝えたいと感じたようです。

その気持ちを伝えるためには?「ありがとうと言う」「目を合わせてあいさつをする」

先生から「態度でも伝わるよね」と言われると、うんうんと大きくうなずいていました。そして、授業最後には子どもたちの心を込めたあいさつに担任が感動するほどでした。

道徳の授業を通して、自分を支えてくれている人々の存在に気づき、その方々の想いを汲み取り言葉や行動で感謝の気持ちを伝えようとする意欲が高まっていました。

ノートいっぱいに自分の考えを書くことができる3年生に感心しました。是非、「ありがとう」をたくさん伝えて「ありがとう」の輪が広がっていくと良いですね。

4年生宿泊学習⑥

楽しい宿泊学習もあっという間に終盤となり、お世話になったみかも自然の家ともお別れの時間となりました。

親切なスタッフの皆様にしっかりと感謝を伝え、使った施設をきれいにして出発することができました。

「また泊まりにきたい!」「もう一泊泊まりたい」など、別れを惜しむ声が聞かれました。

そして宿泊学習最後の活動は、いわふねフルーツパークさんにて、ぶどう狩りです。

巨峰という種類のぶどうを、自分で選んで一房狩らせていただきました。

袋の中に大きい実がぎっしりとなっていて、子供たちは大興奮です

お気に入りの一房をみつけて収穫し、おみやげとしてお持ち帰りです。

二日間の集団生活を、「協力」「時間」「礼儀」「我慢」の4点を意識して過ごすことで、大きく成長した様子が見られました。

子供たちの振り返りでは、よくできたこともあればもっとがんばりたいことにも気づくことができたようで、これからの成長が一段と楽しみになりました。

保護者の皆様、ご理解ご協力いただきまして、誠にありがとうございました。

4年生宿泊学習⑤

2日目の午前中は、アウトドアクッキングに挑戦です!

みんなでカレーを作りました。

まずは、火の準備。薪を割ります。

そして食材の準備も。ゆっくりと慎重に野菜や肉を切っていきます。

(この写真は先生チームの具材です。)

具材を炒めてから、ぐつぐつと煮込みます。

ご飯は飯盒で炊飯しました。

ほかほかのご飯が炊け、おいしそうなカレーが完成しました。

自分たちで作ったカレーはより一層美味しかったのではないでしょうか。

片付けまで完璧に行いました。

班のみんなと協力して挑戦したカレー作りを通して、大きく成長した様子が見られました。

ぜひご家庭でもお子さんの感想を聞いてみてください。

4年生宿泊学習④

係の仕事も、それぞれしっかりとこなしています。

夕食は鶏のから揚げや豚の角煮、カボチャのサラダなどが出ました。

夕食後はキャンドルファイヤーを行いました。

キャンドルに灯されたやさしい炎を囲み、レクリエーションをしたり、10年後の自分を思い描き、どんな人になってほしいか、そのためにどんなことをしたいかなどを考え、仲間と共有したりして素敵な時間を過ごすことができました。

そして、2日目の朝を迎えました。

夜はぐっすりと眠れたようですが、まだまだ眠そうな様子です

朝食をいただき、活動に備えます。

2日目も仲良く楽しくがんばります。

4年生宿泊学習③

みかも自然の家に到着してから、入所式、そして館内ウォークラリーを行いました。

睦小学校の代表として恥じない立派な態度でお話を聞くことができました。

まだまだ新しい館内には、栃木県やみかもにまつわるクイズや仕掛けがたくさんあります。

館内ウォークラリーでは、班の仲間と館内を回りながらたくさんの発見がありました。

その後は天気の影響で予定が変わり、体育館でいろいろなレクリエーションを体験しました。

仲良く協力しながら、楽しく過ごすことができています。

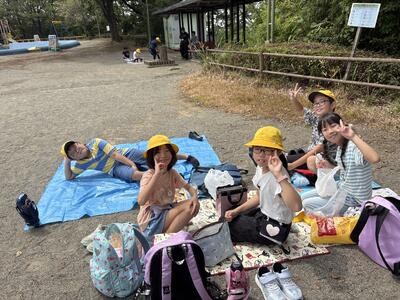

4年生宿泊学習②

はじめに、大平町にある大中寺を見学しました。

大中寺には昔から七不思議が言い伝えられており、それについてみんなで見学をしました。

そしてみかも山公園へ

長い距離のハイキングをして、わくわく広場で、待ちに待ったお昼ご飯です。

おいしそうなお弁当を、班のみんなと仲良くいただきました。

そしてそのあとはわくわく広場のアスレチックで自由時間です。

たくさん食べて、たくさん動いて、みかも山公園を大満喫しました。

このあとはいよいよみかも自然の家のプログラムが始まります。

4年生宿泊学習①

9月11日、12日の2日間、4年生は宿泊学習に行ってまいります

栃木市の大平、岩舟方面に向かいます。

朝からとてもわくわくした表情で、楽しみにしている様子が伝わってきました。

保護者の皆様、事前準備や朝の送迎等、大変お世話になりました。

充実した二日間になるよう、安全に気をつけて行ってまいります

活動の様子を随時ホームページにアップしますので、ぜひご覧ください。

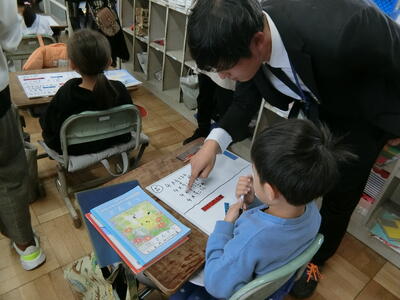

小中連携研修会を開催

9月10日(水)、5校時に南犬飼中学校の先生方を本校にお招きし、小中学校の連携を深めるための研修会を開催しました。

主な目的は以下の通りです。

・小中学校の教職員が互いに情報交換、交流することを通じ、小学校教育から中学校教育への円滑な接続を目指す

・小中学校教職員が義務教育9年間の教育活動を理解することで、9年間の系統性を確保し、義務教育の目的、目標に掲げる資質、能力、態度等をよりよく養う

まず初めに、全学年全学級の授業を中学校の先生方に公開し、自由にご参観いただきました。

中学校の先生方から小学校の授業に「気づき、学びが多い」とおしゃっていただきました。

「中学校に通うお兄ちゃん、お姉ちゃんの先生!」ということで親しげにお話しする児童も。

授業を終えると、児童共に校庭に出て、下校指導の様子も視察されました。

下校後は、各会場おいて、次のテーマでグループ協議を重ねました。

◎9年間の系統性を考慮した上での学力向上に対する取り組みについて

◎小中の円滑な接続を実現するための児童生徒指導の在り方について

活発な情報交換を行い、大変有意義な時間となりました。

先を見据えた、小学校における指導の在り方を見つめ直すよい機会となりました。

南犬飼中学校の先生方、大変お世話になりました。

感謝!! アクセス数1,000万件 突破!!

皆さまの温かいご支援のおかげで、本校のホームページのアクセス数が1,000万件を突破 しました。

日頃より本校の教育活動にご関心をお寄せいただき、また深いご理解とご協力を賜っておりますこと、心より感謝申し上げます。

これからも、子ども達の成長や学校の取り組みを、できる限りタイムリーにお届けしてまいります。

ぜひ、定期的にホームページをご覧いただき、ご家庭での会話のきっかけとしてお役立ていただければ幸いです。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

【2年算数】水のかさ

2年生の教室をのぞくと、ペットボトルに水が・・・

前回の授業で『1L=10dL』 と初めて知った子どもたち、5L3dLと35dLではどちらが多い?

大きさを比べる時には『そろえる』ということが大切!5L3dLを53dLと変換してから比べる子、35dLを3L5dLと変換してから比べる子、自分が考えやすい方で単位を付け替えていました。自分の考えをしっかりと発表できる2年生!かっこいいですね。

今日は、担任の先生が持ってきた容器は・・・コーラとヨーグルト飲料の容器。

1dLのビーカーに注いでいくと、いくつ分になりそうかな?予想を立てたら、さあ実験スタート!子どもたちのワクワクした表情が何よりの反応です。

コーラの容器はぴったり5つ分!!子どもたちは、ほっとした表情になりました。

では、ヨーグルトの容器は・・・「1つとう~ん。なんて言おう?」子どもたちの悩んだ顔。

すかさず「mLって知ってるよ!」とのつぶやきが。耳にしたことのある新しい単位が出てきて嬉しそうでした。

さらに「長さの単位の時もミリって出てきたよ」との声が。いろいろなことがつながっていく学びが素敵でした。

ノートをとるのも真剣な表情!

学ぶ意欲の高い子どもたち、学んだ知識と知識をつなげて確かな学力にしてほしいと思います。

【感謝】リサイクルへのご協力

昨年度の5年生が総合的な学習の時間に「ゼロカーボン」について学習し、自分たちにできることを小さくても実施していこうと様々な提案がなされました。節水や節電、食品ロスゼロなど、校内でも呼びかけました。

今回、ペットボトルと廃油の回収を呼びかけ、夏休み最後の土曜日に保護者の皆様に持ってきていただきました。

昨年度から呼びかけをしている6年生と環境委員の児童がペットボトルを潰しながら汗だくになって数えてくれました。

今回の回収でなっなんと、1065本が集まりました。昨年度の555本と合わせて1620本を清掃センターの方に回収していただきました。

廃油は?というと・・・

使用済みの食用油が2.2Kg、未使用油が0.25L、集まりました。子どもたちが企業に直接連絡し、回収が可能な業者の方に共感していただいて実現しました。子どもたちが社会とつながる経験、小さなことかもしれませんが子どもたちは大きな経験と成果を手に入れました。

子どもたちが声を上げた活動で持続可能な社会に少しでも近づいたら素晴らしいですね。

ご協力いただいた保護者の皆様、回収業者の皆様に心から感謝申し上げます。

総合的な学習の時間からスタートした事業ですが、今後は環境委員会が引き続き活動していく予定です。引き続きご協力宜しくお願いします。

第2学期始業式

夏休みが明けて、2学期が始まりました。

子供たちの元気な声が教室に戻ってきました。

それにしても9月とは思えないほどの暑さ。

今日も真夏日。

気温が上がる前に、体育館で始業式を執り行いました。

まずは、国歌斉唱。

続いて、校長先生からのお話。

「1学期は失敗は成功のもと。」

「目標をもってチャレンジしてもらいたい。」との話がありました。

2学期は?と子供たちが思っていると・・・。

何と「ウサギとカメ」のお話に。

「ウサギとカメ」のお話から考えたこと・・・。

だれもが知っているこのお話。

なぜ、カメはウサギに大差をつけられながらもゴールできたのか。

ウサギ、カメはそれぞれどんな目標をもっていたのでしょう?

校長先生からの問いかけに子供たちも真剣に考えます。

ウサギはきっと「カメに勝つこと」を目標に。大差をつけ、もう勝負は決まった、自分の勝利が確実との思い込みが油断につながりました。

一方、カメは「ゴール」を目標に。

「ウサギに勝つこと」を目標にしていたら、ウサギに大差をつけられた段階で心が折れてしまったかも。

でも、目指したのは自分のゴール。確実に歩みを進め、結果としてウサギに勝利します。

各種コンテスト、運動会やスポーツの試合など、私たちは、相手に勝つことを目標にがんばることもあります。

もちろんそれも大切ですが、

「2学期は、それぞれの目標をもち、粘り強く最後までがんばってほしい」と子ども達に伝えられました。

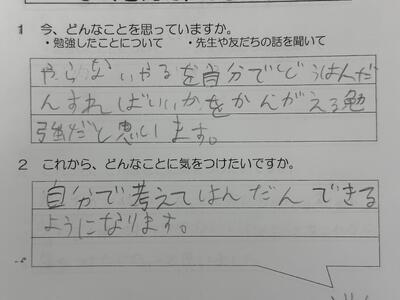

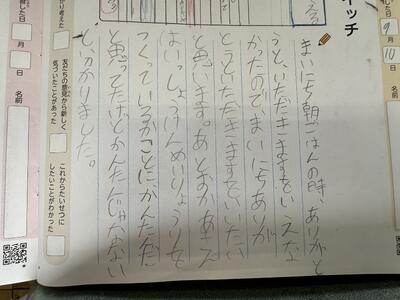

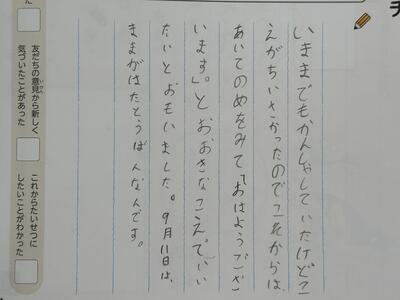

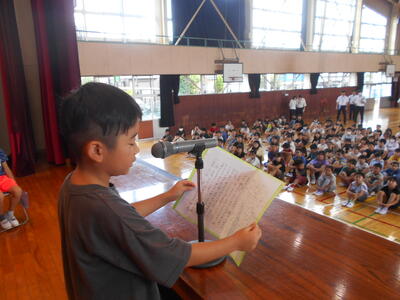

そんな校長先生のお話の後は、児童代表の作文発表。

2学期に向けて、二人とも自分なりの目標をしっかりともっています。

話しぶりも長い夏休み明けとは思えないほど、堂々としていて立派です。

代表の二人のように、それぞれの目標をもって、最後まで粘り強くがんばり、実りのある2学期にしてほしいと思います。

最後には、40日ぶりにみんなで校歌を歌いました。

司会・進行の代表児童。

働き者の6年生が進んで片付け。

こんな姿を下級生もよく見ています。

睦小らしい、2学期のスタートが切れました。

今学期は4年生の宿泊学習、10月の運動会、11月の持久走記録会と大きな行事が続きます。「目標を立てて粘り強くやり抜く」ことで、達成感・充実感を得ることができ、自信をもつことにつながると思います。自分たちで学校を動かす!という意識の高い上級生の背中を見て、下級生もさらに生き生きと学校生活を送ってくれることと期待しています!!

PTA親子奉仕作業

夏休みも残すところ数日となった8月30日(土)、PTA親子奉仕作業を予定通り実施しました。

朝の涼しい時間帯での活動とはいえ、校庭の気温が30度に迫る中、保護者、児童を合わせ、200名以上となるたくさんの方々にご協力いただきました。本当にありがとうございました。

6年生によるペットボトル回収も実施。

今年は、親子で一緒に活動しました。

広い校庭。畑や花壇。

夏休み中にのびた雑草の除草や側溝の落ち葉や泥のかき出し。

藤棚のツルの剪定。

たくさんの児童が一生懸命に汗を流しながら働きました!

正門付近の植樹の剪定。

職員室の壁等の塗り替え。

たくさんの方にご協力いただき、校舎内外がきれいになりました。

お陰様で、子供たちが気持ちよく2学期を迎えることができます。

ありがとうございました。

奉仕作業の後は・・・。

初めての試み「体育着のPTAバザー」が理科室で。

また、図書室では、運動会に向け、PTAの役員会も開催されました。

PTA本部をはじめ、役員の皆様、大変お世話になりました。

第1回 学校保健給食委員会

7月31日(木) 今年度第1回目の学校保健給食委員会が開催されました。

学校保健給食委員会とは、「学校、家庭および地域社会の連携を図るための中核的な組織で、健康に関する情報や問題点について研究協議し、健康づくりの推進・実践化を目指す組織」です。

第1回目の今回は、健康診断やアンケートの結果を共有し、より望ましい生活習慣のために、なにが課題でどんな手立てが必要か、と協議を行いました。

今年度の睦小の健康課題としては

・ 肥満傾向児童が昨年度よりも3%増加している

・ 学年が上がるにつれて視力が低下している児童が増加している

・ 奥歯のう歯(むし歯)が多く見られ、歯垢が付着している児童も多い

このような点があげられます。

これらの課題を受けて、以下のような意見をいただきました。

・ 仕上げ磨きは10歳ごろまで行うことを推奨。

・ 学校でもタブレット端末使用の際には目を休める時間を設けるようにする。

・ 運動量の確保のために、楽しいと思える運動ができるようにしたい。

実践化できるよう、学校でも取り組みを考えていきたいと思います。

参加してくださった保護者の皆様からいただいた感想

・ 学校三師の先生方のお話が大変勉強になりました。

・ 子供の健康面、栄養面のために先生方がそれぞれ工夫してくださっていることがわかりました。

・ 立腰タイムを取り入れていると聞き、とても良いと思いました。

・ 6年生の活躍がすばらしいので、その姿をお手本にして子供に成長してほしいです。

大変有意義な会議となりましたので、保護者の皆様にも後ほど共有したいと思います。

生活習慣に関するアンケートへのご回答、誠にありがとうございました。

そして、ご参加くださった皆様、大変お世話になりました。

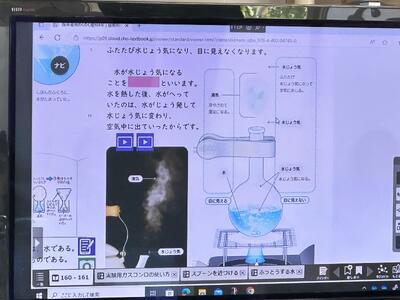

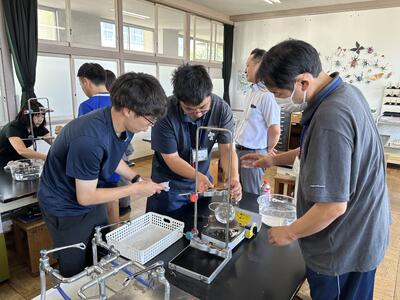

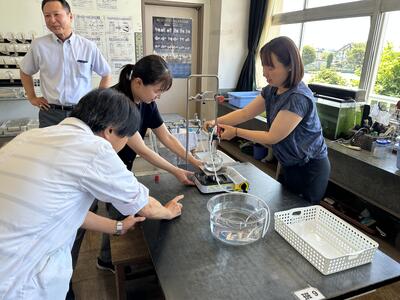

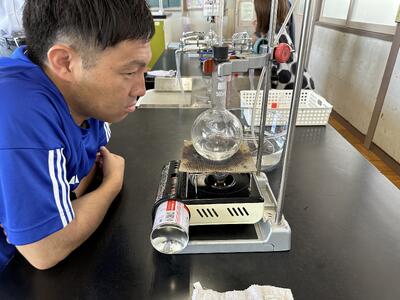

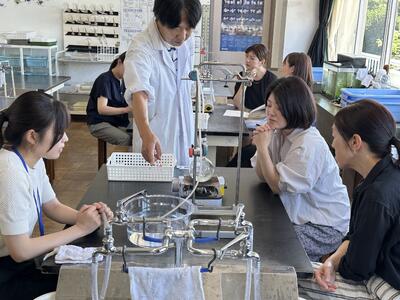

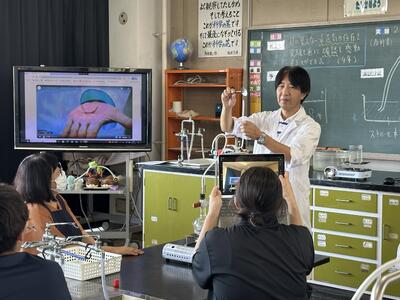

学校課題研修

7月31日(木)先生方の研修会を行いました。今年は趣向を変えて、理科専科の先生の授業体験!!

本校の学校課題のサブテーマである「教科の見方考え方を働かせ、主体的に取り組む授業を目指して」に基づき、先生たちのめあては『水を温めた時に出る・・・感動することができる』

ということで、教科書には載っていない実験を経験させてくださいました。昨年度5年生で実施したそうです。6年生の皆さん覚えていますか?この単元は全国学習状況調査で毎年のように出題されるところです。それだけ生活に密着しているし、考察する力を問われるところですね。

先生方は、各班で協力しながら実験器具を準備し、「先生、出来ました!」と児童がやるように専科教員に確認してもらいました。「丸底フラスコの中心が炎の中心にします」「ゴム管が温まらないように工夫してください」など、器具の使い方や実験のポイントも確認できました。

沸騰石を入れて、いざ点火!!まずは小さな泡が沸騰石から出てきました。そのうち大きな泡がフラスコの底からボコボコと出てきましたよ。観察する先生方の視線は真剣そのもの。まるで子供に戻ったかのようでした。

「あれ?」ゴム管の先からブクブクと出ていた泡が・・・

「???」「いったいどういうことだろう?」「フラスコからこんなにボコボコ出ているはずなのに、ゴム管の先からなんで泡が出ないの?」と問いが。

ゴム管を水槽から出してみると、白く湯気が出ていました。そこにスプーンを当てて確認・・・。どんなことが分かったと思いますか?

見えないのものを可視化して考えさせる専科教員の授業に、先生方もドキドキ・ワクワクが止まらない1時間でした。

1つ1つの現象とその理由に「へえ~」「なるほど」「学生の頃に分からなかったことが納得できました」と笑顔があふれる時間となりました。この感動を様々な教科で伝えていけたらと思います。先生方の研修会はまだまだ続きます。

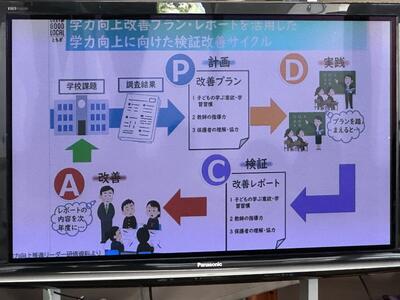

2時間目は、学力向上推進リーダーの先生をお招きして、4年生から6年生までの学力調査分析を行いました。

ねらいは「分析から学校全体で意識して取り組む方策を考えること」ポイントは①学校課題のフィルターを通す②調査結果のフィルターを通す③すべての教科で取り組める視点で。

本校の学校課題は「自分の考えをもち、相手を意識して、聴き合い伝え合うことのできる児童の育成」。いざスタートです。

国語・算数・理科それぞれの教科で分析。間違え方から子供たちがどんなところに躓いているのかを分析、児童質問紙から子供たちの学習に向かう意識を分析しました。子供たちの顔を思い出しながら「2学期からこんなことに意識して授業してみませんか?」と話し合いに熱が・・・。あっという間の1時間でした。

本校の先生方は、とっても温かい空気感の中で研修が進んでいきます。それぞれに教員経験年数はまちまちですが、子供たちを思う気持ちは同じ。とても有意義な素晴らしい時間になりました。本校の子どもたちは、学習が好きで意欲が高いのが良いところ。この自己肯定感の高さは、こういった先生方の温かさ支えとなっているからですね。

専科教員の先生、学力向上推進リーダーの先生、様々な提案をありがとうございました。

民生委員との懇談会 ~地域での見守り活動~

夏休みが始まりました。

子供たちが事故や事件に巻き込まれず、安全で楽しい夏休みになるよう、今年度も民生委員の皆様と地域の様子や見守りの状況等についての懇談会を開催しました。

子供たちは、家庭へ戻り、地域で40日間あまりを過ごします。

教職員も学区内を巡回し、児童の様子を確認しますが、

地域で子供たちを日常的に見守ってくださっている民生委員の皆様、どうぞよろしくお願いします。

第一学期終業式

今日で一学期も終わり。

1校時に体育館で終業式が行われました。

上学年は71日間、下学年は69日間の学校での生活。

学級や学年、たくさんの友達と関わりながら。

多くの行事を通して。

友達と一緒に笑い、悩み、努力して。一緒に成長できた1学期。

1学期を振り返り、児童代表の作文には、そんな思いが綴られていました。

また、夏休みの生活の仕方や2学期に向けた目標も発表されました。

・バランスのよい食事に気をつけたい。

・整理整頓を心がけたい。

・図書館を利用してたくさん本を読みたい。 などなど。

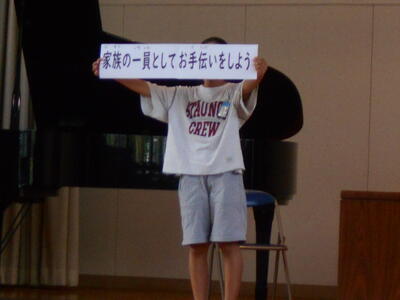

校長先生からは、みんなそれぞれの頑張りを褒めていただくとともに

夏休みの宿題として

「家族の一人として、自分のできるお手伝いを続けましょう。」とのお話が。

何か1つでも、家族の役に立てる仕事を見つけて、夏休みの期間だけでも続ける事ができるといいですね。

終業式に続いて、町陸上記録会、入賞者の表彰が行われました。

表彰後には、入賞者のみならず陸上練習に自分から積極的に参加した全ての5,6年生に大きな拍手が送られました。

最後に、40日間あまりの夏休みをけがや事故なく過ごすためにぜひ守って欲しいことについて、児童指導主任から児童に伝えられました。

・学校生活同様、夏休み期間中も家や地域でもしっかりとあいさつを。

・ルールやきまり、特に交通ルールを守って事故のない夏休みを。

・不審者にあってしまった時の対応について。

一人一人が思い出いっぱい、充実した夏休みを過ごして欲しいと思います。

保護者並びに地域の皆様、学校支援ボランティアをはじめ多くの関係者様、1学期も大変お世話になりました。2学期も引き続き、本校、教育活動に対してご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。

P.S 下学年が退場した体育館。6年生は、終業式のお片付け。

学校のリーダーの6年生。小学校生活最後の夏休みを楽しんで!

そして2学期もよろしくね!!