活動の様子(R7)

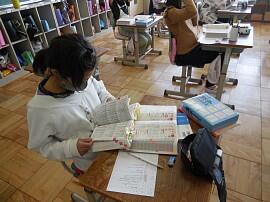

読み聞かせ

本日から、令和3年度の読み聞かせがスタートしました。

連休明けの子どもたちは、お話を聞いて、疲れをふき取無し、すっかり勉強モードになりました。

授業参観

本日、授業参観、PTA総会、懇談会、委員総会等実施しました。昨年度はコロナの影響で実施できませんでしたが、本年度、新しい担任の授業、新学年の児童の学習の様子を保護者の皆様にご覧いただくことができました。

子どもたちも、いつも以上に真剣に学習していました。

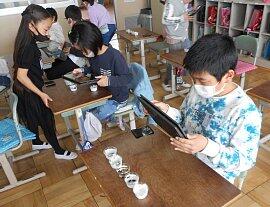

5年生 理科 発芽の条件を探る

5年生は、植物の発芽に必要な条件を、実験によって調べています。

月曜日に準備をしたインゲンマメの様子に、少しずつ変化が見えてきました。

水、空気、温度の条件の中で、どの条件で発芽するか、子ども達は興味深々で

取り組んでいます。

種の変化の様子を、タブレットで記録写真に撮り、チームスにおいて、お互いの

写真や気づきを見合い、発芽条件について考え合う活動を行いました。

写真とともに、自分で気がついたことなども発信し、発芽に必要な条件について意見交換しました。

交通安全教室

本日、交通安全教室を開催しました。上田交番の山田巡査を講師としてお招きし、安全な歩行について学習しました。「よく見ること」「よく見せることが、命を守るやめに大切であるというお話を伺い、体験しました。

子どもたちからは、「安全確認の大切さを学んだ。登校班長として下級生を安全にとうげこうさせたい。」という感想が聞かれました。

願いは、一つ、交通事故0です。

1年生 北っ子の森デビュー

1年生が北っ子の森に生き物探しに出かけました。校庭に出ると、池のにふかしているトンボを発見!「トンボの」が欲しいと、先生におねだりしていました。

新緑のきれいな北っ子の森を皆で歩いて散策です。

これから6年間、この北っ子の森で多くのことを学んでいきます。

5時間目 学習の様子

5時間目は、1年生は、英語、3年生は図工、5年生は道徳、6年生は国語の時間でした。張り切って学習していました。

頑張っています。

避難訓練

本日、避難訓練を実施しました。新しい教室からの避難経路や「おかしも」の約束を確認しました。

真剣に訓練に臨み、いざというときに素早く安全に避難できるようになりました。

3年生 理科 春の生き物探し

3年生が理科の学習で春の生き物を探しに、北っ子の森へ行きました。

北っ子の森は、新緑が美しく、歩く度に道に敷詰められたヒノキの香りが漂い、すがすがしい気分になります。ウグイスや、シジュウガラの鳴き声も聞こえてきます。子どもたちは、昆虫や花を見つけていました。

是から、季節が移ろいで行くと、森も変化していきます。1年間をかけて、生き物の変化や、姿を変える森に親しんでいくことになります。

1年生を迎える会

今日、1年生を迎える会を実施しました。1年生は自己紹介をして、わんぱく隊の仲間入りをしました。各隊ごとに上級生が考えた遊びをしました。とても良い天気で、広い校庭を歓声を上げながら思い切り駆け回っていました。

閉会式の後、学年ごとに集合し、振り返りをしました。

各学年の目当てが達成できたようです。今日は特に、6年生の活躍が光っていました。最高学年としての自覚の見られる活動になりました。これからが楽しみです。

昼やすみ

今日の昼休みの風景です。ゆうがお壬生で本を借りたり、明日の1年生を迎える会の準備をしたり、先生や友達と遊んだり、楽しいひと時を過ごしました。