活動の様子(R7)

2年生 プログラミング

2年生が図工の時間にビスケットを用いてアニメーションを制作しました。自分の考えたキャラクターを思い通りに動かしました。口々に「楽しい」と言いながら、夢中で制作しました。個性的な作品ができました。

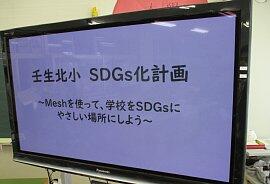

プログラミングによる壬生北小SDGs化計画①

6年生の子ども達が、壬生北小をSDGsにやさしい環境にするために、取り組んでいます。理科の「発電とその利用」において、プログラミング教材としてのMesh(メッシュ)を用いて学習しました。

子ども達は、Meshを自由自在に使いこなし、次から次へと効率的な電気の利用の仕方をプログラミングしました。

子ども達が創り出したレシピ(子供たちが作ったプログラム)の発表会を、明日予定しています。子ども達の発表が楽しみです。

子ども達は、Meshを自由自在に使いこなし、次から次へと効率的な電気の利用の仕方をプログラミングしました。

子ども達が創り出したレシピ(子供たちが作ったプログラム)の発表会を、明日予定しています。子ども達の発表が楽しみです。

6年 プログラミング

今日は、6年生が算数の学習をしてきた知識を用いて、時計をつくるためのプログラミングを体験しました。秒針や分針、時針を1回転させるために何度動かせばよいかを考えながらプログラミングをしていきました。

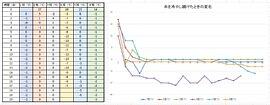

【4年理科】タブレットを使って

壬生北小では、一人1台のタブレットを活用しています。4年生の理科の授業でのタブレットを活用したグラフづくりを紹介します。

4年生の理科で、「水を冷やし続けたときの変化」の実験の記録の様子です。

温度が変化する様子を、タブレッドのTeamsを使って、班ごとにグラフにしていきました。子ども達は、自分の班の結果だけでなく、他の班の結果も同時に見ることができます。タブレットを活用すると、他の班の状況も同時にわかり、温度が0℃になって、氷に変化していく過程が、同じであることを理解しました。

4年生の理科で、「水を冷やし続けたときの変化」の実験の記録の様子です。

温度が変化する様子を、タブレッドのTeamsを使って、班ごとにグラフにしていきました。子ども達は、自分の班の結果だけでなく、他の班の結果も同時に見ることができます。タブレットを活用すると、他の班の状況も同時にわかり、温度が0℃になって、氷に変化していく過程が、同じであることを理解しました。

ボランティア活動

本日、昼休みに教材園の除草作業のボランティアを急遽、給食中に募集しました。今日は学年共遊の時間でしたが、変更して都合のつく児童が集まってくれました。

想像以上の児童がボランティアで除草作業をしてくれました。おかげで、あっという間にきれいになりました。ありがとう!

想像以上の児童がボランティアで除草作業をしてくれました。おかげで、あっという間にきれいになりました。ありがとう!

登校班編成

次年度の新登校班を確認しました。今日の下校から、新登校班での登下校となります。集合時刻、集合場所を確認し、今までお世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えました。

新登校班で、安全に登下校できるように、今後も見守りをお願いします。

新登校班で、安全に登下校できるように、今後も見守りをお願いします。

わんぱく隊解散式

本日、わんぱく隊解散式を実施しました。6年生の隊長から新隊長への引継ぎをしました。

今年度は、わんぱく隊の活動が少なくなりましたが、スポーツフェスティバル、全校遠足、スポーツ集会、わんぱく隊共遊などで、6年生が活躍して楽しい時間を過ごしてきました。1年間、お疲れさまでした。

今年度は、わんぱく隊の活動が少なくなりましたが、スポーツフェスティバル、全校遠足、スポーツ集会、わんぱく隊共遊などで、6年生が活躍して楽しい時間を過ごしてきました。1年間、お疲れさまでした。

今年度最後の読み聞かせ

本日、今年度の最後の読み聞かせがありました。

子どもたちは、読み聞かせを楽しみました。子どもたちの健やかな成長のために、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。

子どもたちは、読み聞かせを楽しみました。子どもたちの健やかな成長のために、読み聞かせをしていただき、ありがとうございました。

最後のわんぱく共遊

今年度最後のわんぱく隊の共遊がありました。6年生の企画で、今日は全児童による鬼ごっこです。この発表を聞いて、みんな大盛り上がり。広い校庭を思う存分走り回り、汗をかきました。班ごとの後に、6年生と先生が鬼になって、下級生を追いかけました。

6年生と一緒に遊ぶ最後の楽しい時間となりました。

6年生と一緒に遊ぶ最後の楽しい時間となりました。

6年生を送る会

本日、6年生を送る会を実施しました。1年間、いろいろな場面でお世話になった6年生に各学年、工夫を凝らして思いを伝えました。

合奏や、クイズ、ダンス、寸劇など、笑いあり、涙ありの心温まるかいtなりました。在校生からのプレゼントボックスも届けて、感謝の気持ちを伝えました。6年生からは、音楽の贈り物と、各クラスで使用する立派な傘立てをいただきました。

この傘立ては、6年生が下級生のために、みんなで力を合わせて一生懸命に制作してくれたものです。制作しながら、絆を深めてもいました。

6年生、ありがとうございました。

合奏や、クイズ、ダンス、寸劇など、笑いあり、涙ありの心温まるかいtなりました。在校生からのプレゼントボックスも届けて、感謝の気持ちを伝えました。6年生からは、音楽の贈り物と、各クラスで使用する立派な傘立てをいただきました。

この傘立ては、6年生が下級生のために、みんなで力を合わせて一生懸命に制作してくれたものです。制作しながら、絆を深めてもいました。

6年生、ありがとうございました。