活動の様子(R7)

授業参観

本日、今年度最後の授業参観を実施しました。またその後には、今年度最初で最後の懇談会も実施しました。保護者の皆様には、子どもたちの活躍する姿をご覧いただき、ありがとうございました。子どもたちは、学習への励みとなったようです。また、ボランティアさんへの感謝の会も実施しました。感染防止のため、時間を短縮して実施しましたが、子どもたちからの感謝の気持ちを伝えることができました。

午後には、6年生の親子ふれあい活動を実施しました。親子で写真立てを制作する姿は、ほほえましかったです。小学校生活の思いでの1ページになったようです。

午後には、6年生の親子ふれあい活動を実施しました。親子で写真立てを制作する姿は、ほほえましかったです。小学校生活の思いでの1ページになったようです。

モンゴル授業

国際理解教育の一環として本日、モンゴルについての授業を実施しました。

2年生国語「スーホの白い馬」5年音楽「世界の音楽」にかかわる内容です。モンゴルの生活などについて映像を見たり、馬頭琴の演奏を聴いたりして、日本とは違う世界に触れました。馬頭琴の、広大なモンゴルの草原にふさわしく心に染み入る音色にうっとりしていました。

2ねんせいは、民族衣装をしました。とっても気に入ったようです。

2年生国語「スーホの白い馬」5年音楽「世界の音楽」にかかわる内容です。モンゴルの生活などについて映像を見たり、馬頭琴の演奏を聴いたりして、日本とは違う世界に触れました。馬頭琴の、広大なモンゴルの草原にふさわしく心に染み入る音色にうっとりしていました。

2ねんせいは、民族衣装をしました。とっても気に入ったようです。

わんぱく隊共遊

今日は、5年生が来年度に向けて、わんぱく隊の共遊を計画しました。朝から、放送をしたり、準備をしたり、一生懸命です。6年生が見守る中、下級生に指示を出して、遊びました。

初めてのわんぱく隊をリードした5年生、来年度、最高学年に向けての準備が進んでいます。

初めてのわんぱく隊をリードした5年生、来年度、最高学年に向けての準備が進んでいます。

雨の昼休み

今日は久しぶりの雨。乾いた校庭に恵みの雨となっています。子どもたちは、教室で思い思いのことをしています。6年生を送る会に向けての準備や練習。

論語検定に向けての練習や、好きな遊び、お別れする先生へのプレゼンづくり。

雨の日も、また楽し、です。

論語検定に向けての練習や、好きな遊び、お別れする先生へのプレゼンづくり。

雨の日も、また楽し、です。

1・2年 サッカー教室

1・2年生が栃木SCサッカーチームの方によるサッカー教室を行いました。

プロのコーチの方に、ボールの扱い方やドリブルのコツなどを楽しく教えてもらい、最後はゲームを行いました。子どもたちは、サッカーが大好きになったようです。

プロのコーチの方に、ボールの扱い方やドリブルのコツなどを楽しく教えてもらい、最後はゲームを行いました。子どもたちは、サッカーが大好きになったようです。

昼休み

今日も、子どもたちは、元気に遊んでいます。壬生北小は、なんといっても広い校庭が誇りです。この広い校庭で鬼ごっこをする子供たち。息を切らして、全力で走り回ります。

楽しく遊びながら、体力もつけています。

楽しく遊びながら、体力もつけています。

スポーツ集会

健康委員会主催のスポーツ集会を開催しました。種目は縄跳びリレーです。わんぱく隊ごとに作戦を立てて取り組みました。

最長、1分間の制限付きで実施しました。1分間連続で跳べる子も多く、接戦となりました。6年生と過ごすのもあと少し。また一つ、6年生との思い出ができました。

最長、1分間の制限付きで実施しました。1分間連続で跳べる子も多く、接戦となりました。6年生と過ごすのもあと少し。また一つ、6年生との思い出ができました。

たちばな幼稚園との交流会

1年生が幼稚園生を招待して、交流会を開催しました。とはいっても、3密に気を付けて、例年とは違った形で実施しました。学校生活の紹介をしたり、ダンスやラジオ体操を披露したりしました。

幼稚園生を目の前にして、緊張していた1年生ですが、幼稚園生に小学校に入学したいという気持ちをもってもらえるように発表を頑張りました。

幼稚園生を目の前にして、緊張していた1年生ですが、幼稚園生に小学校に入学したいという気持ちをもってもらえるように発表を頑張りました。

2年生 音楽

2年生が音楽の学習で、おまつりのリズムを考えました。ソフトで考えたリズムを再現したり、実際に太鼓を打ったりして楽しく学びました。

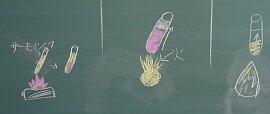

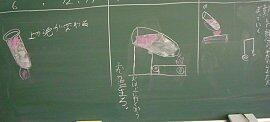

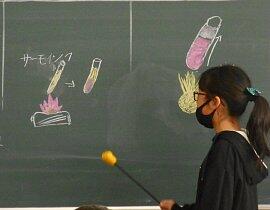

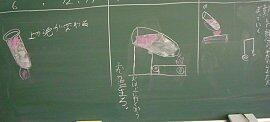

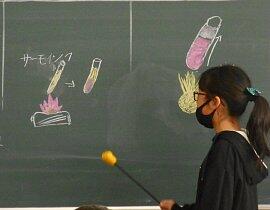

水はどこから温まるか?【4年 理科】

4年生の理科の学習の様子です。

「試験管の水は、どのように温まるか」という課題です。4年生の子ども達の予想が、二つに分かれました。

左側は「下から温まる」、右側が「上から温まる」です。グループ内で意見交換をし、考えをまとめました。

いよいよ実験です。自分が考えた予想通りになるか、興味津々で、取り組みました。

今後、実験の結果をもとに、「どうしてそうなるのか」、さらに考えを深めます。

「試験管の水は、どのように温まるか」という課題です。4年生の子ども達の予想が、二つに分かれました。

左側は「下から温まる」、右側が「上から温まる」です。グループ内で意見交換をし、考えをまとめました。

いよいよ実験です。自分が考えた予想通りになるか、興味津々で、取り組みました。

今後、実験の結果をもとに、「どうしてそうなるのか」、さらに考えを深めます。