活動の様子(R7)

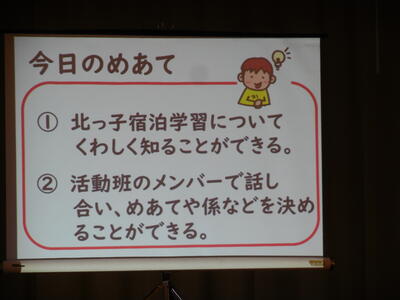

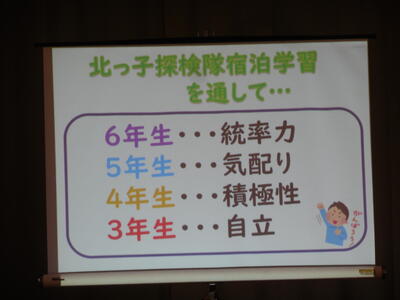

北っ子探検隊宿泊学習(日帰り)の事前学習

今年は、コロナ禍であり、昨年度中止になった北っ子探検隊宿泊学習を日帰りで実施することにしました。

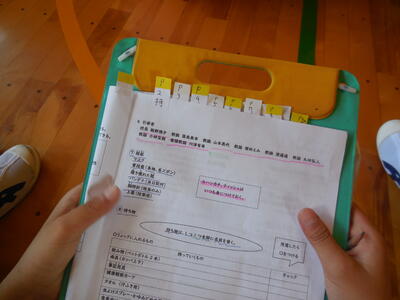

今日は、その事前学習をしました。6年生はさすがにしおりを読み込み、付箋を貼ったり、マーカーで印を引いたりして熱心に読み込んできていました。先生たちから、1日の流れや、ゲームの説明を聞きました。子供たちは、熱心にメモを取っていました。

活動班に分かれて、班の目当てや係、座席などを班長を中心に決めていきました。

来週の北っ子探検隊の校外学習が楽しみです。

バッタ

昼休みに、3年生がバッタをつかまえました。

トノサマバッタとショウリョウバッタです。昆虫を学習したので、興味を持っているようです。

来年の「とちぎ国体」に向けての応援メッセージ

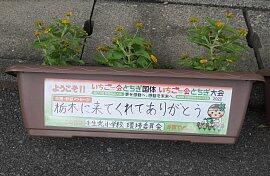

「ようこそ!!いちご一会とちぎ国体へ」

環境委員会が、来年度のとちぎ国体への「応援・歓迎メッセージ」を書きました。

委員会の子ども達が、みんなで話し合って考えた心をこめたメッセージです。

今日は、6年生が代表して、メッセージを貼りました。

美しい花とともに、このメッセージが、来年度に届くことを願っています。

ゆりのき

2019年2月に植樹したゆりのきが、とても大きくなりました。

2021年 9月のゆりのき

ゆりのき の生長に子供たちの成長を感じます。

プレ国体花飾り

とちぎ一期一会国体を来年に控え、今年度本校では「プレ国体花飾り」に参加しています。

内容は、壬生町内の国体会場に飾る花の栽培の「試行」を行っています。環境委員を中心に水やりやネームプレートづくりなどを行っています。

先週の台風で弱ってしまった花がありますが、一生懸命育て、壬生町を訪れる選手のみなさんを温かくお迎えしたいと思います。

来年は「国体イヤー」となります。今年度の成果と課題を踏まえ、全校を挙げて取り組んでいきます。

とちぎグリーンフェスタ2021 花飾り作成

4,5,6年生が、グリーンフェスタに飾るプランターづくりをしました。説明を聞いて、一人1プランターに花苗を植えました。

プランターは、10月16日から開催されるグリーンフェスタの会場、わんぱく公園に飾られます。

子育て親育ち講座

10月1日、本校にて就学時健康診断が実施されました。

あいにくの雨天でしたが、多くの来年度入学生及びその保護者の方が来校されました。

本日は来年度入学生の検診に併せて、保護者の方対象に「子育て親育ち講座」を開催いたしました。

栃木県総合教育センターより2名の講師をお招きし、「子育て」を中心に意見を交換しました。

60分の短い時間でしたが、有意義な時間を共有することができました。

1,2年生 生活科

今年度は、1,2年生が校外学習で宇都宮動物園に行きます。そのための事前学習が始まりました。2年生の班長を中心に、グループの自己紹介をしたり、めあてや係を決めました。この学習を通して、多くの学びを得ることができそうです。

2学期 クラブ

今日は、クラブがありました。イラストを描いたり、卓球をやったり、プログラミングに挑戦したり、ゲームを楽しんだり、自分のクラブで異学年の友達と楽しいひと時を過ごしました。

初めての絵の具

1年生が、本日初めて絵の具の使い方を学びました。机の上に道具を置いて、慎重に水を入れてきて、絵筆を使って水の調節をしながら、好きな色でクジャクの羽に色を塗りました。一生懸命に先生のお話を聞いて、楽しそうに活動していました。