活動の様子(R7)

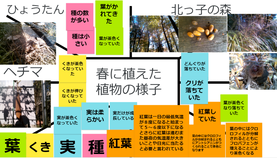

「きれいな色だな-」北っ子の森も美しく色づきました!【4年 理科】

4年生の子供たちが、理科の「秋の生き物」の学習で「北っ子の森」に出かけました。

持ち物は、もちろんタブレットです。子供たちは、「秋の生き物」の記録写真を撮りながら、美しく色づいた「北っ子の森」の探索を楽しんでいました。

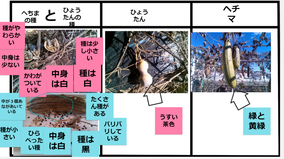

「北っ子の森」の探索の前には、4年生の畑に植えてあるヒョウタン・ヘチマを

観察しました。今年は、例年になく豊作で、たくさんの実が成りました。

子供たちは、実の中に出来た種を取り出して、くわしく観察しました。

子供たちが、教室に戻って観察の記録をまとめたものを紹介します。

持久走記録会に向けて走っています

今週の29日(木)に行われる持久走記録会に向けて、体育の時間や北っ子タイムで練習をしています。北っ子タイムでは、「第ゼロ感」という曲を聞きながら、全校生で3分間走に取り組んでいます。自分のめあてに向かって頑張っています。

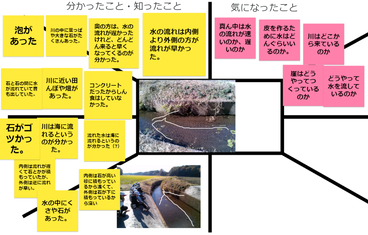

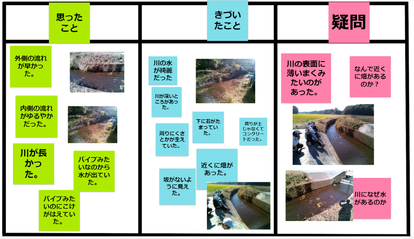

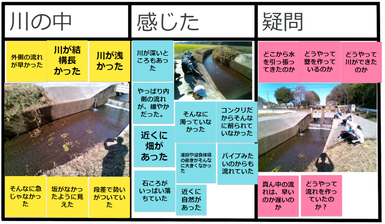

【5年理科】クラウドを活用した学習の成長が進んでいます!

5年生が、理科の「流れる水のはたらき」の学習で、学校近くの川の流れを見学に行きました。

子供たちは、校内のモデルを使って学習した「流れる水のはたらき」が、

実際の川ではどのようになっているかを、熱心に観察していました。

教室に戻った子供たちは、観察してきたことに、自らの考えを加えて、クラウド上の「ジャムボード」に

次々とまとめていきました。まとめ活動をしながら、「チャット」を開き、お互いに持っている情報を

自由に交換し合いました。子供たちがまとめたものの一部を紹介します。

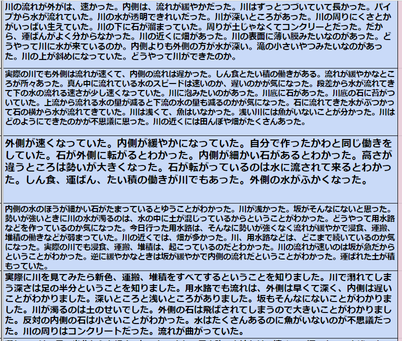

授業の終わりには、今回の活動で学習したことを、「振り返り」として、「スプレッドシート」に

書きました。子供たちは、自分達のこの時間の学びを振り返り、文章としてまとめていきました。

文章としてまとめる力も、確実に成長しています。今後も、子供たちの学習に効果的なクラウド活用を

更に進めていきます。

「おはなし給食」で絵本の世界へ!

読書旬間の企画として「おはなし給食」がありました。本の中に出てくる料理が給食に登場しました。給食の時間に、図書委員の児童がメニューの紹介をしてくれました。子供たちは、お話を思い浮かべながら味わっていたことでしょう。協力してくださった栄養士さん、調理員の皆さん、ありがとうございました。

【14日(火)】

「ジャイアント・ジャム・サンド」に出てくる「ハチ退治のわなとして作った巨大なジャムサンド」

(給食では、食パンととちおとめジャムでセルフジャムサンド)

「14ひきのあさごはん」に出てくる「おとうさんがつくったきのこが入ったスープ」

(給食では、きのことさつまいもがたっぷり入ったシチュー)

【22日(水)】

「おばけのてんぷら」に出てくる「てんぷら」

(給食では、かき揚げをご飯にのせて、甘いたれをかけたかき揚げどん)

「サラダでげんき」に出てくる「りっちゃんのサラダ」

(給食では、キャベツ、ニンジン、コーン、ハムに塩昆布が入り、フレンチ系のドレッシングとかつお節で味付けしたスペシャルサラダ)

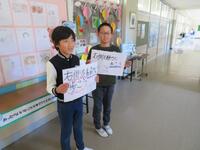

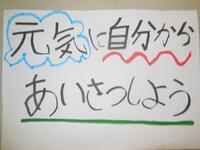

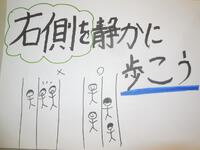

運営委員会「あいさつ&歩き方運動」実施中です

13日(月)から24日(金)まで、運営委員会児童が、朝、各教室を回って「あいさつ運動」を、昼休みの終わりに昇降口や階段近くで「正しい歩き方運動」を行っています。児童会アンケートの結果、「あいさつをがんばりたい」、「廊下や階段の歩き方をよくしたい」という声が多く、あいさつがあふれる学校にするためにどうしたらよいか、右側を意識して歩くためにはどうしたらよいか、運営委員会で考えてくれました。

朝、運営委員会の子供たちと下級生が、元気にあいさつを交わす声が校舎に響いています。

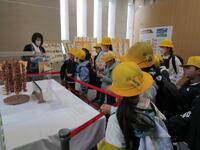

3年生 社会見学に行ってきました

17日(金)に、栃木県庁と栃木県立博物館を見学してきました。おもちゃのまち駅から東武宇都宮駅までは電車に乗り、大通りから博物館までは路線バスに乗りました。途中まで雨が降っていましたが、予定通り活動することができました。

県庁では、危機管理センターや「栃木の伝統工芸品コーナー」、議会議事堂などを見学しました。また、15階の展望ロビーで宇都宮の町の景色を見ながらお弁当を食べました。博物館では、栃木県の自然や歴史に触れました。栃木県についてしっかりと学んだ1日となりました。

【クラウド活用】1年生、初めてのジャムボードに挑戦

「楽しかった!」

終わった後に、1年生の子供たちが何人も言いに来ました。

クラウド活用の学習として、ジャムボードの操作方法に挑戦しました。

子供たちは、タッチペンを上手に使って、各自のボードに字や絵を描いていました。

そして、自分の作品だけではなく、友達の作品を見合うこともできました。

タブレットを使ったクラウド活用の第一歩。これからも、子供たちのペースでできることを増やしていきます。

「職員による読み聞かせ」を行いました

校内読書旬間の企画として、北っ子タイムに読み聞かせ会をしました。低中高学年それぞれ3つの場所に分かれて、担当の先生が選んだお話を聞きました。1つの教室につき、8~10人の子供たちがやってきました。

どの教室も子供たちは熱心に聞き入っていました。

おまけです! 2代目ユリノキがきれいに紅葉しています

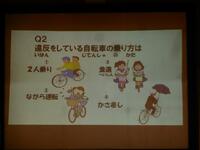

交通安全教室(自転車シュミレーター)

15日に、栃木県県民生活部の講師の方々に来ていただき、3校時に1~3年生、4校時に4~6年生が実施しました。前半は、自転車のルールやマナーについて講話をいただきました。後半は、代表児童が運転する自転車の画面を見ながら、自転車シュミレーターで状況に応じた正しい運転の仕方を学びました。

プラモデルで楽しく「ものづくり」を学びました

5,6年生が「ガンプラアカデミア」というプラモデル授業を行いました。ガンダムの故郷壬生町の「バンダイ」が開発したプログラムです。動画を視聴しながら、製品が生み出される過程や働く人の願いや努力について学び、その後、実際にガンダムのプラモデルを組み立てる体験をしました。プラモデル作りは初めてという児童もたくさんいて、得意な友達に教えてもらいながら和気あいあいと組み立てていました。楽しく「ものづくり」を学ぶことができました。

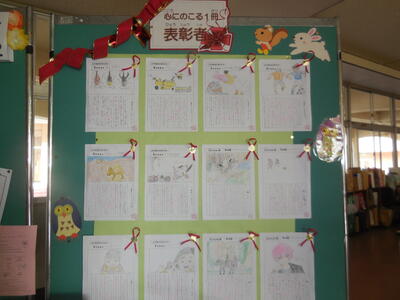

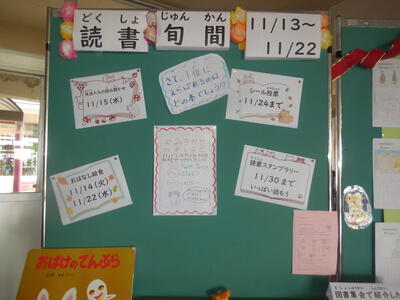

読書の秋 校内読書旬間です

13日(月)から22日(水)まで校内読書旬間となっています。月曜日には、北っ子タイムに図書委員会児童による図書集会を行いました。集会では、「心に残る1冊」の表彰や〇×クイズ、「おはなし給食」の紹介、押し本投票の説明などを行いました。

また、児童昇降口には、「心に残る1冊」の入賞作品が、図書室前には全児童の作品が掲示してあります。わんぱく隊ごとに掲示してあるので、班の仲間について、もっと知ることができることと思います。

4年生、車いすバスケットボールにチャレンジ

壬生町社会福祉協議会様、講師の佐々木様、高橋様の御協力により、4年生の児童が、車いすバスケットボールを体験することができました。テレビなどで見たことがあるという児童は何人かいましたが、実際にやってみるのは全員初めての体験です。

自分の思うように車いすを操作するのは難しく、ボールを運んだり、パスを回したりするのに子供たちは苦労していました。しかし、だんだん慣れてきてゴールも決まると、歓声が上がり車いすバスケットボールを時間いっぱい楽しみました。後半は、佐々木様より講話を聞き、福祉について学びました。有意義な学習をすることができました。

1・2年生 社会見学に行ってきました

バスで宇都宮動物園に行ってきました。1年生と2年生の合同グループで活動してきました。午前中は、動物を見たり、触れ合ったりしました。おいしいお弁当を食べ、午後は、遊園地で乗り物に乗って遊びました。

お天気も良く、笑顔いっぱいの楽しい一日となりました。

藩校学習館祭りの校内プレ発表会

11月12日(日)の第2回藩校学習館祭りの本校代表のグループが、

全校児童の前で、プレ発表会を行いました。

大変堂々とした発表で、素晴らしかったです。

聞いていた他の児童の態度もとても立派でした。

発表後には、発表で学んだことをお互いに交流しました。

本番当日が楽しみです。本校代表としての発表を応援しています。

5年生 臨海自然教室に行ってきました

昨日、5年生が元気に学校に帰ってきました。子供たちの表情から3日間の活動が充実していたことがうかがえます。3日間寝食を共にし、協力し合ってたくさんの楽しい思い出を共有し、14人の絆が更に深まったことと思います。

<1日目>館内オリエンテーリング、砂浜活動・砂の造形、家族への手紙

<2日目>海岸散歩、野外調理(ポークカレー作り)、BCモトクロス、ニュースポーツ、ナイトハイク

<3日目>アクアワールド水族館見学

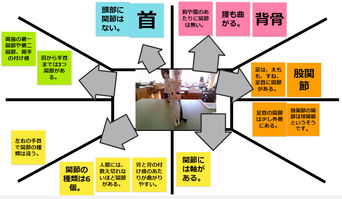

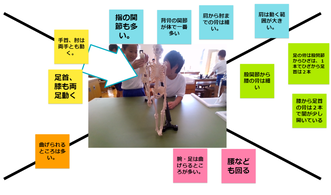

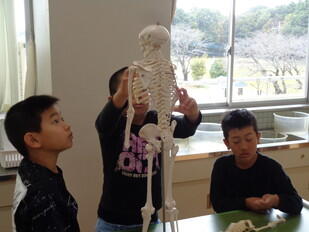

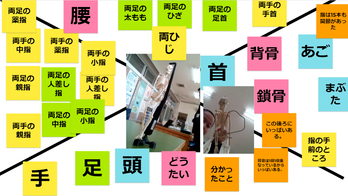

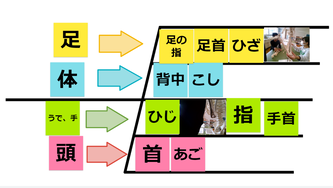

「体を曲げられるところは、こんなにあるんだ!」【4年 理科】

4年生は、「ヒトの体のつくりと運動」の学習をしています。

骨格標本を使って、「体を曲げられるところ」を調べました。

調べる前の子供tたちの予想では、手や足の指、肩、腰などが曲がると考えた子が大半でした。

しかし、骨格標本やインターネットの情報などを調べていくうちに、その数がどんどん増えて

いくことに、驚きを感じている子が少なくありませんでした。

子供たちが調べた内容をまとめたものを紹介します。授業において、どの子も意欲的に活動に取り組んでいました。まとめたものをクラウド上にて、お互いに共有することで、さらに学びを深めました。

5年生 臨海自然教室の出発式

5年生は、昨日5日(日)から2泊3日の臨海自然教室に行っています。

今日は2日目の活動をしているところです。昨日朝の出発式の様子です。海浜自然の家での活動の様子は、明日、5年生が帰校してから紹介します。

みぶっ子心のきらめき表彰!

6年生11名の皆さん、表彰おめでとうございます。

皆さんのよさや頑張りに、保護者の方が賞の名前を付けてくださいました。それが記念品のクリスタルペーパーウエイトに刻まれた世界に一つだけの賞です。

全校生が見守る中、教育長さんから一人一人賞状と記念品をいただく姿はとても立派でした。私たち教職員も、皆さん一人一人のきらめきを改めて実感しました。

6年生の皆さん、これからも素敵に輝いてください。

北小 一致団結!運動会②

今日は、雷雨が遠のいた後、校庭で行った種目の様子を紹介します。

校庭では、低・中・高学年の障害走と表現、閉会式を行いました。閉会式は、きれいな青空でした。

北小 一致団結!運動会①

28日(土)の運動会では大変お世話になりました。あの天候にも負けず、北っ子たちは、いつも通り全力で、協力し合って、笑顔で頑張ってくれました。すばらしい子供たちだと改めて思いました。また、保護者の皆様にもたくさん助けていただきました。急な変更にもかかわらず、御協力いただき、本当にありがとうございました。全教職員、感謝の気持ちでいっぱいです。

運動会の様子は、二日間に分けて紹介します。今日は、前半の体育館での様子です。体育館で、開会式、ラジオ体操、応援合戦、低・中・高学年の団体、来入児のかけっこを行いました。