日誌

感謝の会・授業参観がありました

11月27日(水)に、授業参観・「感謝の会」(音読・音楽集会)が行われました。校長先生の話の後、児童代表6年荒川雲雀さんより、お礼の作文発表がありました。日頃、お世話になっている方々に感謝の気持ちを込めて、各学年で論語の素読や音楽発表をしました。

校長先生の話 お礼の言葉

1年生 論語・音読「じゅげむ」・歌「ドレミの歌」「ドレミのキャンディー」

2年生 論語・歌「こいぬのビンゴ」・鍵盤「かえるのがっしょう」「かっこう」

3年生 論語・リコーダー「帰り道」「レッツゴー・ソーレ」・歌「森の子守うた」

4年生 論語・歌「もみじ」・リコーダー「エーデルワイス」「もののけ姫」

5年生 論語・英語・歌「ハローシャイニングブルー」・リコーダー「星笛」

6年生 論語・歌「明日を信じて」・合奏「ス ワンダフル」

プレゼント贈呈 お客様からの言葉

ボランティアの皆様、お忙しい中、また大変寒い中、感謝の会にご出席いただきありがとうございました。稲葉小の子ども達は、地域の方々に支えられ見守られて、安心して楽しい学校生活を送っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

校長先生の話 お礼の言葉

1年生 論語・音読「じゅげむ」・歌「ドレミの歌」「ドレミのキャンディー」

2年生 論語・歌「こいぬのビンゴ」・鍵盤「かえるのがっしょう」「かっこう」

3年生 論語・リコーダー「帰り道」「レッツゴー・ソーレ」・歌「森の子守うた」

4年生 論語・歌「もみじ」・リコーダー「エーデルワイス」「もののけ姫」

5年生 論語・英語・歌「ハローシャイニングブルー」・リコーダー「星笛」

6年生 論語・歌「明日を信じて」・合奏「ス ワンダフル」

プレゼント贈呈 お客様からの言葉

ボランティアの皆様、お忙しい中、また大変寒い中、感謝の会にご出席いただきありがとうございました。稲葉小の子ども達は、地域の方々に支えられ見守られて、安心して楽しい学校生活を送っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

4年生 外国語活動の様子

4年生の外国語活動の様子を紹介します。担任の先生とALTのオーティス先生と二人で授業をすすめていました。この日の活動は、好きな色(カラー)を一つ選んで、その色の文字(アルファベット)について、友だちとたずね合い、相手の選んだ色を当てようとする活動でした。質問の仕方、それに対する答え方をしっかり練習してから活動を開始しました。

1~2回の質問で相手の色を当てる子(Great!)、「Try again!」4~5回の質問で確実に色を当てる子(That's right!)など、歓声があちらこちらで上がっていました。とても楽しそうに活動していました。

1~2回の質問で相手の色を当てる子(Great!)、「Try again!」4~5回の質問で確実に色を当てる子(That's right!)など、歓声があちらこちらで上がっていました。とても楽しそうに活動していました。

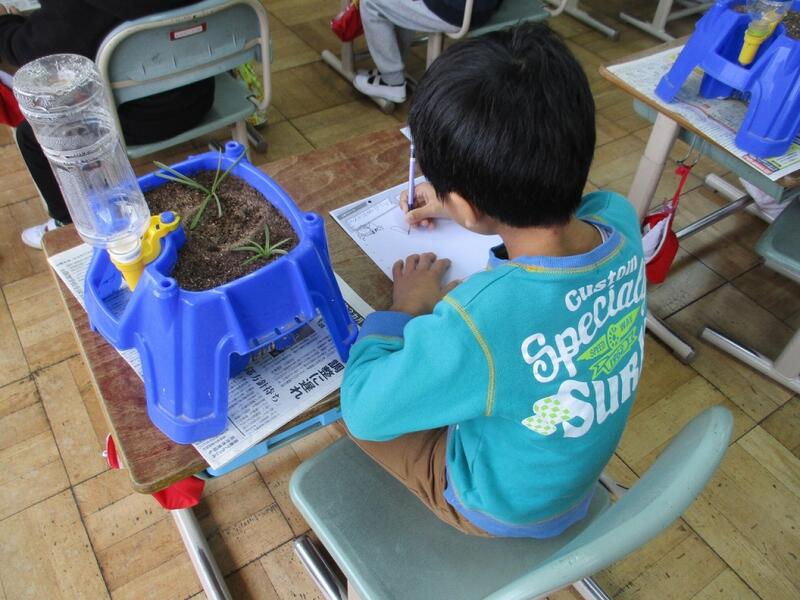

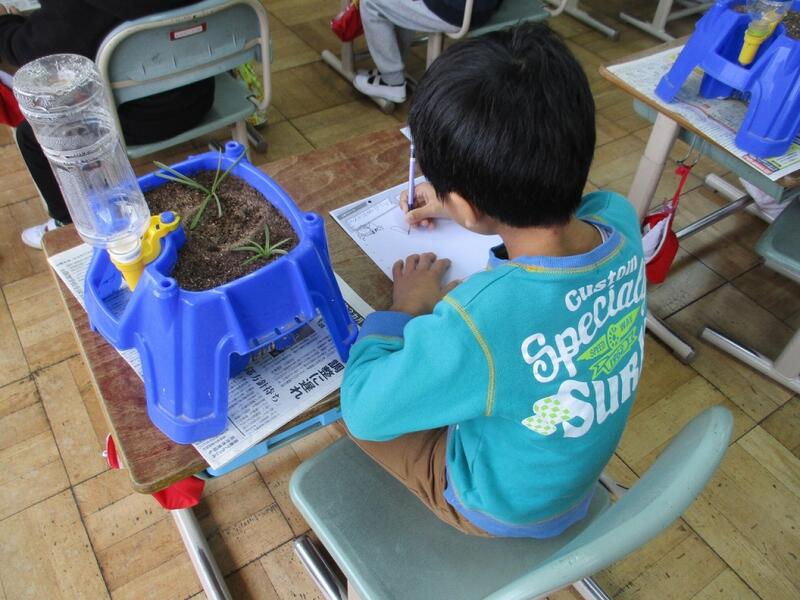

1年生 生活科の学習の様子

生活科の学習「あきにもそだてよう」では、10月下旬、来年入学してくる1年生を迎えるため、チューリップとムスカリの球根を植えました。そして、ようやくムスカリの葉が出たので、観察を行いました。一人一人、葉の枚数を数えたり、触ったり、匂いを嗅いだりするなど、分かったことを絵と文で観察カードに記録しました。

寒い冬に耐えて、春にきれいなチューリップとムスカリの花が咲くのが楽しみです。

寒い冬に耐えて、春にきれいなチューリップとムスカリの花が咲くのが楽しみです。

校内持久走記録会

11月20日(水)に、校内持久走記録会が晴天のもと行われました。開会式では、校長先生の話の後、代表児童の5年渡辺壮修さんが、自分の目標に対する決意を発表しました。

スタートの時刻が迫ってくると、子ども達は緊張した表情の中にも頑張ろうとする気持ちが出ているようでした。

《1・2年生は、約1,000メートル走りました。》

《3・4年生は、約1,500メートル走りました。》

《5・6年生は、約2,100メートル走りました。》

《全校集会で表彰がありました。》

10月下旬から持久走強化旬間として、自分の目標に向かって練習をを積み重ね、今日の本番に臨みました。最後まで粘り強く走り抜いた子ども達は、達成感や充実感を味わうことができました。お忙しい中、子ども達にご声援をいただきありがとうございました。

スタートの時刻が迫ってくると、子ども達は緊張した表情の中にも頑張ろうとする気持ちが出ているようでした。

《1・2年生は、約1,000メートル走りました。》

《3・4年生は、約1,500メートル走りました。》

《5・6年生は、約2,100メートル走りました。》

《全校集会で表彰がありました。》

10月下旬から持久走強化旬間として、自分の目標に向かって練習をを積み重ね、今日の本番に臨みました。最後まで粘り強く走り抜いた子ども達は、達成感や充実感を味わうことができました。お忙しい中、子ども達にご声援をいただきありがとうございました。

3年生 クラブ見学

本日の6校時、3年生のクラブ見学がありました。来年、自分が入りたいクラブの活動の様子を真剣に見学しました。各クラブの部長さんからは、活動の実際について説明がありました。どのクラブも5分程度の見学でしたが、自分が入りたいクラブは、見つかったでしょうか?

6年社会見学;国会議事堂・上野動物園

11月15日(金)に6年生が東京に社会見学に出かけました。今回は,政治・経済の中心である東京に関心をもち,国会議事堂の見学を通して,日本の政治の仕組みを理解すること。また,上野動物園での班別行動を通して,みんなと協力し合い,公共施設利用のきまりやマナーを守って活動することを目的に行われました。

石橋駅に6:50集合。7:14発の電車で東京駅に向かいました。東京駅から地下鉄に乗り換え,国会議事堂前駅で降りて,国会議事堂はすぐ目の前に見えました。10:00よりいよいよ見学開始です。

国会議事堂見学終了後,東京駅に戻り昼食はお楽しみのバイキングです。

東京駅から電車で上野駅まで行き,上野動物園に向かいました。平日にも関わらず上野公園はとても賑わっていました。13:30班別行動開始で,15:35集合です。

今日一日,教室では学ぶことのできない貴重な体験をたくさんしました。小学校生活最後の社会見学。素晴らしい思い出を作ることができました。

石橋駅に6:50集合。7:14発の電車で東京駅に向かいました。東京駅から地下鉄に乗り換え,国会議事堂前駅で降りて,国会議事堂はすぐ目の前に見えました。10:00よりいよいよ見学開始です。

国会議事堂見学終了後,東京駅に戻り昼食はお楽しみのバイキングです。

東京駅から電車で上野駅まで行き,上野動物園に向かいました。平日にも関わらず上野公園はとても賑わっていました。13:30班別行動開始で,15:35集合です。

今日一日,教室では学ぶことのできない貴重な体験をたくさんしました。小学校生活最後の社会見学。素晴らしい思い出を作ることができました。

5年校外学習「NHK宇都宮放送局・大谷」

11月14日(木)に5年生が宇都宮へ校外学習に出かけました。今回の学習は,『NHK宇都宮放送局を見学・放送体験することによって,テレビ番組ができるまでを理解すること。』また,『大谷資料館を見学し大谷石に関心をもち,採石業の特色について理解を深めること。』を目的に行われました。

壬生城址公園に8:15集合。壬生駅8:56の電車で東武宇都宮駅に向かいます。

東武宇都宮駅に到着後,時間に余裕があったので,松が峰教会,オリオン通りによりました。

東武宇都宮駅に到着後,時間に余裕があったので,松が峰教会,オリオン通りによりました。

NHK宇都宮放送局では,ニュース番組ができるまでの説明を聞いたり,実際にニュースキャスターの体験をしたりしました。

NHK宇都宮放送局では,ニュース番組ができるまでの説明を聞いたり,実際にニュースキャスターの体験をしたりしました。

東武宇都宮駅前から路線バスに乗って,大谷公園・大谷資料館へと向かいました。公園で昼食をとった後,大谷資料館では採石場について,ガイドさんの説明を聞きながら見学しました。

資料館のステージでは,「ハローシャイニングブルー」の合唱をさせていただきました。今回の校外学習を通して,教室では学ぶ事のできない貴重な体験を色々させていただきました。子ども達にとって素晴らしい学びになりました。お忙しい中,お世話になり本当にありがとうございました。

壬生城址公園に8:15集合。壬生駅8:56の電車で東武宇都宮駅に向かいます。

東武宇都宮駅に到着後,時間に余裕があったので,松が峰教会,オリオン通りによりました。

東武宇都宮駅に到着後,時間に余裕があったので,松が峰教会,オリオン通りによりました。

NHK宇都宮放送局では,ニュース番組ができるまでの説明を聞いたり,実際にニュースキャスターの体験をしたりしました。

NHK宇都宮放送局では,ニュース番組ができるまでの説明を聞いたり,実際にニュースキャスターの体験をしたりしました。

東武宇都宮駅前から路線バスに乗って,大谷公園・大谷資料館へと向かいました。公園で昼食をとった後,大谷資料館では採石場について,ガイドさんの説明を聞きながら見学しました。

資料館のステージでは,「ハローシャイニングブルー」の合唱をさせていただきました。今回の校外学習を通して,教室では学ぶ事のできない貴重な体験を色々させていただきました。子ども達にとって素晴らしい学びになりました。お忙しい中,お世話になり本当にありがとうございました。

環境集会

11月13日(水)の児童集会では,環境委員会による環境集会が行われました。 まず始めに,環境委員会の仕事の紹介がありました。朝は花壇の水やり・清掃用具の点検・ペットボトルの回収等いつも熱心に仕事に励んでくれています。

次に「環境○×クイズ」を行いました。『ペットボトルを回収した後の使われ方』や『エコマーク』『キャップを回収してどこに持って行くのか』等環境に関する問題が出されました。みんな真剣に考えていました。

次に「環境○×クイズ」を行いました。『ペットボトルを回収した後の使われ方』や『エコマーク』『キャップを回収してどこに持って行くのか』等環境に関する問題が出されました。みんな真剣に考えていました。

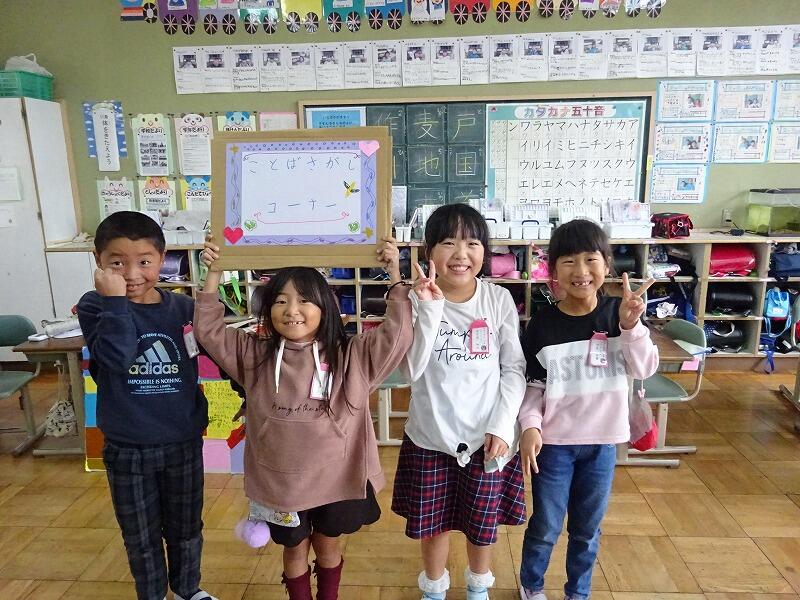

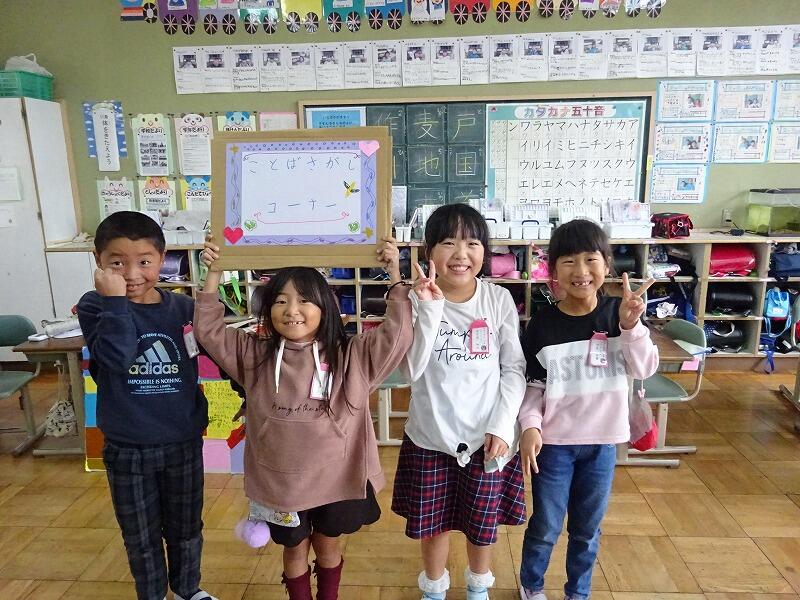

2年生 生活科『秋祭り』

11月13日(水)、2年生が1年生を招待して、生活科の『秋祭り』を行いました。2年生は、お店やさんとして「宝くじ」・「ボウリング」・「もぐらたたき」・「魚つり」・「言葉さがし」・「ぴょんうさぎ」のグループに分かれ秋祭りをすることになりました。どうしたら、お客さんに喜んでもらえるかグループで相談しながらゲームの内容を考え、景品も制作するという計画になりました。

お客さんとして招待された1年生は、大喜びでした。

互いに協力して『秋祭り』を計画し、1年生に楽しんでもらえたという思いから、満足感や達成感を味わうことができたようです。

今後も、このような活動を通して自分や友だちの良さに気づき、自分の思いを伝え合い表現することにより、豊かな人間関係を築くことができるようにしていきたいと思います。

お客さんとして招待された1年生は、大喜びでした。

互いに協力して『秋祭り』を計画し、1年生に楽しんでもらえたという思いから、満足感や達成感を味わうことができたようです。

今後も、このような活動を通して自分や友だちの良さに気づき、自分の思いを伝え合い表現することにより、豊かな人間関係を築くことができるようにしていきたいと思います。

持久走記録会に向けて

11月20日(水)の校内持久走記録会に向けて、朝のスポーツタイムや業間の時間を利用して練習をしています。今日は、スポーツタイムの時間に全校児童が校庭に出て、学年ごとに準備運動を済ませ練習をしました。

自分の目標に向かってどの子も頑張っていました。当日は、ご声援をよろしくお願いいたします。

自分の目標に向かってどの子も頑張っていました。当日は、ご声援をよろしくお願いいたします。