日誌

【1年生と6年生、なかよく縄跳びに挑戦!】

体育館から1年生と6年生の楽しそうな声が聞こえてきました。ペア学年での縄跳び学習です。

6年生と1年生が向き合って、向かい合わせ二人跳びをしています。

6年生は、1年生の跳ぶタイミングに合わせて縄を回してあげています。

次に、6年生がお手本を披露。目の前で繰り出されるスピード感あふれる技に、1年生からは大きな拍手が沸き起こりました。

その後は、6年生が1年生に優しく教える時間です。1年生も、お兄さん・お姉さんに励まされながら、一生懸命に練習に励んでいました。

「論理的な思考」を育む!プログラミング学習

2月12日、外部講師をお招きし、全学年でプログラミング特別授業を行いました。

低・中学年はクイズや「ロボットマウス」を通して、身近なプログラミングの存在を楽しく学びました。

高学年では、論理的な考え方である「プログラミング的思考」を意識し、実際にドローンを飛行させる高度なミッションにも挑戦しました。

試行錯誤しながら目標を達成しようとする、子供たちの真剣な表情と輝く笑顔が印象的な一日となりました。

地域の安全を守る!消防団を見学しました【3年】

社会科「安全なくらし」の学習で、3年生が稲葉地区の消防団を見学させていただきました。

普段は見ることのできない建物の中も見学させていただき、出動に備えた設備や道具の数々に、メモを取る手も止まりません。

質問タイムでは、「消防団の人たちは、普段どんなお仕事をしているの?」「訓練ではどんなことをしているの?」「防火服の重さはどのくらい?」と、子供たちのたくさんの質問に一つ一つ丁寧に答えていただき、地域の安全を支える方々の工夫や思いに触れる貴重な時間となりました。

お忙しい中、温かく迎えてくださった消防団の皆様、役場の皆様、ありがとうございました。

【元気に登校!雪遊びを楽しみました】

昨日は雪が降り、今朝は1時間遅れての登校となりました。保護者の皆様、地域の皆様、登校時間の変更へのご理解とご協力、そして子供たちの見守りをありがとうございました。

また、地域の方が子供たちが安全に登校できるようにと、歩道橋の雪かきをしてくださいました。ありがとうございます。

学校のあちこちには、昨日降った雪がまだ残っています。そんな中、2時間目には低学年の児童たちが体育と生活科の学習を兼ねて、校庭で「雪遊び」を行いました。

子供たちは大興奮!雪合戦をしたり、雪だるまを作ったりと、冬ならではの体験を全身で楽しんでいました。

冷たい雪に触れながら、季節の変化を肌で感じる貴重な時間となりました。

授業参観・懇談会

今年度最後となる授業参観を実施いたしました。

各学級では、この一年間で「できるようになったこと」や「頑張ったこと」を伝える発表会形式の授業が行われました。

保護者の皆様を前に、子供たちは緊張しながらも、自信をもって作文を読み上げたり、実演を披露したりしていました。

頼もしき「準」最上級生!

現在、感染症対策のため6年生が学年休業となり、学校は寂しい雰囲気に包まれています。

しかし、そんなピンチを救ってくれたのが5年生の子供たちです。

「6年生がいない間、自分たちが学校を支えよう!」

そんな力強い意気込みとともに、5年生が委員会活動を一手に引き受けてくれました。

清掃の時の放送。給食のメニューの紹介や後片付け。図書の本の貸し出し。体育倉庫の確認などなど・・・

普段は6年生と一緒に行っている役割をテキパキとこなす姿は、まさに「準・最高学年」。

その心意気に、大きな成長と頼もしさを感じる1週間となりました。

第4回学校運営協議会

1月30日(金)、今年度最後となる第4回学校運営協議会を開催いたしました。

委員の皆様には、4月から1年間にわたり本校の経営方針や教育活動に対し、専門的な知見や地域住民としての視点から貴重なご提言を数多くいただきました。

今後も「地域とともにある学校」として、いただいたご意見を次年度の計画に反映させてまいります。そして、学校と地域のつながりを一層深め、「ふるさとを知り、ふるさとに学び、ふるさとに誇りをもつ」子供たちの育成に努めてまいります。

【3年生】地域が誇るいちごの秘密を探りに!

1月29日、学区内のいちご農家さんを訪ねました。

苗の育て方やハウスの温度管理など、甘くて美味しいいちごを作るための農家の方の努力と工夫に、子供たちは興味津々。自分たちの住む地域にこんなに素敵な特産品があることを知り、「ふるさと稲葉」をより身近に、そして大切に思う気持ちが育ったようです。

お忙しい中、子供たちを温かく迎えてくださり、貴重な学びの機会をありがとうございました!

みんなで見守る、一人一人を支える。3学期の教育相談が始まります

3学期が始まり、今の学年のまとめとともに、次のステップへの期待や不安が膨らむ時期となりました。

稲葉小では現在、「教育相談」を実施しています。

今回は「自分で選べる」相談スタイル

3学期の相談は、子供たちが「どの先生とお話ししたいか」を自分で選ぶ希望制を取り入れています。

担任の先生はもちろん、専科の先生、養護教諭、あるいは教頭先生や校長先生まで、子供たちが「この先生と話したい」と思える相手を、自ら選びます。

担任一人が子供を抱えるのではなく、「全職員で、すべての子どもたちを見守ること」を大切にしています。

小規模校ならではの「温かい距離感」

これは、一人一人の顔と名前が一致し、日常的に全職員と交流がある小規模校だからこそできる取り組みです。

「勉強の相談」「友達のこと」「最近ハマっていること」……内容はさまざまです。 「先生、ちょっと聞いて!」というその一言が、子供たちの安心感や自信につながるよう、じっくりと耳を傾けていきます。

給食週間~感謝の気持ちを込めて~

1月19日~23日は給食週間です。

給食週間では、感謝の心や郷土食について学ぶ様々な活動を行います。

給食は、心身の成長と豊かな人間性を育む大切な時間です。今後も子供たちの健やかな成長のため、ご家庭と連携しながら食育に取り組んでまいります。

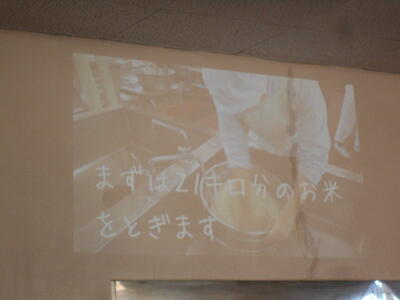

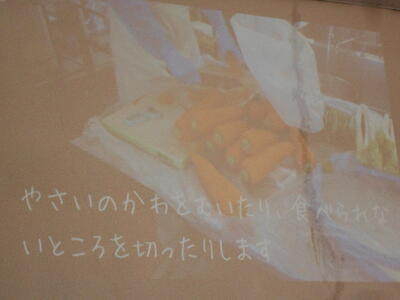

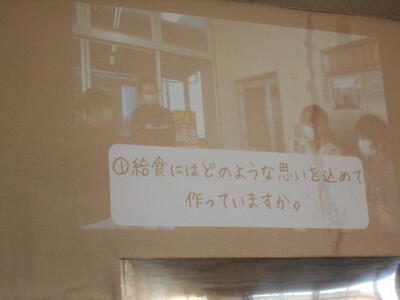

★給食委員会による集会★

給食委員による調理員さんへのインタビューや給食クイズを行いました。みんな楽しみながら食の大切さについて知ることができました。

★給食標語★

全校児童が、給食への思いを込めた標語を作成しました。