学校生活の様子・ブログ

2学期が始まりました

9月1日(金)、42日間の夏休みを終え、いよいよ2学期が始まりました。真っ黒に日焼けした生徒が多く、充実した夏休みを過ごした様子がうかがえました。

始業式では、各学年代表の生徒が2学期の抱負を述べました。

・1学期の終業式に校長先生が述べた「問いを学ぶ」を意識し、「なぜ?」「どうして?」を大切にしながら勉強していきたい。

・勉強と部活動の両立を目指して頑張りたい。

・受験に向けて自分と向き合うことの難しさを感じた夏休みだった。粘り強く勉強に励み、仲間と共に頑張っていきたい。輝光祭が楽しみであり、「温故知新」のスローガンの通りに、伝統を受け継ぎながら、新しい風を吹かせられる行事にしたい。

どの生徒からも学校生活を前向きに頑張ろうという強い意思が伝わりました。

校長の式辞では以下のことを伝えました。

「2学期のテーマは、中身を充実させることです。毎日の生活を充実させる。そのために確かな学力を身に付けてほしい。2学期は、夏から冬へと向かう1年間で最も長い学期であり、とても過ごしやすい学期です。学力を高めるためには日々の努力が大切です。学力は今から3か月後に成果が表れると言われます。9月に勉強した成果は12月頃。12月に勉強した成果は3月頃です。3年生は受験に向けて頑張っていきましょう。毎日の授業、家庭学習の充実を期待しています。」

1学期は仲間づくりの学期であり、2学期は学力を高める学期です。様々な研究授業も計画されています。生徒とともに、結果の出せる教育活動を展開していきます。2学期も本校の教育活動にご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

ふるさと祭り清掃ボランティア

8月26日(土)に4年ぶりに「ふるさと祭り」が開催されました。2500発の美しい花火を楽しむことができるのも、地元の企業の方々の協賛があってのことです。壬生町を盛り上げようとたくさんの方々の協力があって成り立っています。そのうちの一つに、打ち上げ花火の欠片を拾う清掃ボランティアがあります。8月27日(日)の早朝、本校の生徒がたくさん参加しました。コロナ禍でなかなかボランティアの機会が少なかったものの、4年ぶりとは思えないほどの参加者が集まりました。壬生中の生徒と協力して、大きな欠片から小さな欠片までゴミ袋いっぱいに集めていました。

本校の存在意義の一つ「地域行事にボランティアとして参画し、地域に活力を与え、次世代の担い手として期待されている」ことを改めて実感する機会となりました。ありがとうございました。

一人一人のかけがえのない存在が、互いに手を取り合い、地域の皆様の幸せな時間づくりの一役を担ってくれることを願っています。

少年の主張発表

8月25日(金)第46回栃木県少年の主張発表下都賀地区大会が開催されました。少年の主張発表は、中学生が日常生活の中で感じていることや考えていることを発表することにより、若者としての誇りと自主性を育て、さらに、これらを広く社会に訴えることにより、同世代の少年の意識啓発を図り併せ、青少年の健全育成に対する大人の理解と関心を深めることを目的として実施されています。

昨年度まではコロナウイルス感染防止の観点から、作文審査のみでしたが、今年度は4年ぶりに一堂を会して発表大会を開催することができました。

本校3年生は国語の授業において、自分が日常の中で関心があること、疑問に思っていることなどについて全員が作文を書きました。そして、その中から本校代表生徒を決め、大会に参加致しました。

代表生徒は夏休みも学校に登校し、練習を重ねました。「自分の主張を聞いている人の心に届けたい」という思いを大事にし、そのためには聞いている方の顔を見て主張をすることが大切だと考え、発表時間のおよそ5分間、作文用紙5枚分を暗記しました。また、自宅では自分の発表を録音し、もっと思いが伝わるためにはどうしたら良いのかと考え、練習に励んだそうです。どんどん上達していく姿から、自宅での努力が手に取るように分かりました。

大会本番はその力が十分に発揮され、大変立派な発表となりました。本当にお疲れ様でした。

中学生という今だからこそ思うことや感じること、考えることがあると思います。3年生全員の作文を読み、みんなが日頃の生活を、そしてこの社会を、様々な見方をしていることが分かりました。これからもその感性を大事にし、多くのことを学び、色々なものの見方や考え方ができるように成長してほしいと思います。皆さんはこれからの社会を作っていく大切な一人一人なのですから。

吹奏楽マーチングコンテスト

8月23日(水)栃木県立県南体育館にて、第36回栃木県マーチングコンテストが開催されました。この夏休みの熱い中、中庭にマーキングをして練習を積み重ねてきました。

アブアリーナでの調整後、いよいよ本番です。このコンクールで最も多い57名という人数での参加です。人数が多い分、隊形移動での交錯する場面では難易度が上がります。それでも大きなミスなく、長いトロンボーンも重いドラムも、堂々とステップを踏んで進んでいきます。

Make the new World by 61~LES MISERABLESより4曲を演奏しました。DMやトランペットの見せ場では大きな拍手があがり、最後まで堂々とした素晴らしい演奏を披露してくれました。

マーチングは運動部と言っても過言でない過酷さがそこにはあります。全員が心を一つに、同じリズムで、周りに合わせた歩幅で、しかも楽器を弾きながら・・・。一朝一夕には完成しない難しさが、観ている人に感動を与えるのでしょう。

東関東マーチングコンテストは10月1日です。高い目標に向かって更に頑張ってほしいと思います。応援よろしくお願いします。

★下の動画の複製はご遠慮ください。

広島平和派遣事業

8月5日(土)から8月7日(月)まで、下野市・壬生町中学生平和研修派遣団として3名の生徒が参加しました。全校生徒で千羽鶴を作成し「平和な世界」を願い、派遣団に託しました。

被爆から10年後に一人の少女が白血病を発症しました。少女は入院中のお見舞いに贈られた千羽鶴をきっかけに「生きたい」という願いを込めて折鶴を折り始めます。8か月の闘病生活の末、12歳という若さで亡くなりました。『原爆の子の像』になった彼女の想いが引き継がれ、今も全国各地から千羽鶴が「平和への祈り」として捧げられています。

「今回実際に広島の地に行って、命の尊さや平和の大切さを身をもって実感することができました。今の私たちの生活がどれだけ幸せかということが分かりました。現在は被爆した方の年齢がどんどん高齢化しています。あの日の記憶が消えないように、もう二度と戦争を起こさないようにするために、この3日間で学んだ事を身の回りの人、世界中の人に伝えていきたいです。」

「今回の事業に参加し、現在世界で示唆されている核兵器使用の恐れという話が、更に恐ろしくまた絶対に核兵器を使用させてはいけないと強く感じました。・・・原子爆弾は一度使用したら何十年にも渡り放射能が放出され、その地に大きな傷跡を残します。そんな原子爆弾を所有している国がまだ残っているのはとても恐ろしいことだと感じました。」

「私たちが感じた感情は被爆者の10%にも満たないかもしれませんが、少しでも残酷なことを繰り返さないために、多くの人に平和について一緒に考えたり、広島派遣についての話を伝えていったりしたいです。そして、過去の言葉を未来に私たちが紡いで、一日でも早く核廃絶した平和な世界にしていきたいです。」

としっかりとした学びを持ち帰ってくれました。感想の全文は後ほど町広報誌に掲載されますので、ご覧ください。

子どもたちが巣立つ世界に、平和な毎日が、幸せな毎日が続きますようにと願わずにはいられません。

関東大会を支える力

本年度バスケットボール、ソフトテニスなどの競技が本県で開催されました。本校生徒もその運営に携わり、選手たちが気持ちよく試合に集中できる環境づくりの一助を担っていました。スポーツは、選手としてその競技をプレーするだけではなく、指導やトレーナー、応援や大会の運営など様々な関わり方があることを学ぶ良い機会となりました。

県内の中学生の協力で滞りなく大会が運営され、他県の先生方から多くの感謝の言葉をいただきました。子どもたちの「見えない学力」=「より良い社会を築くために自分の力を使う精神」がここにも息づいていました。緊張する中でのお仕事、お疲れさまでした。

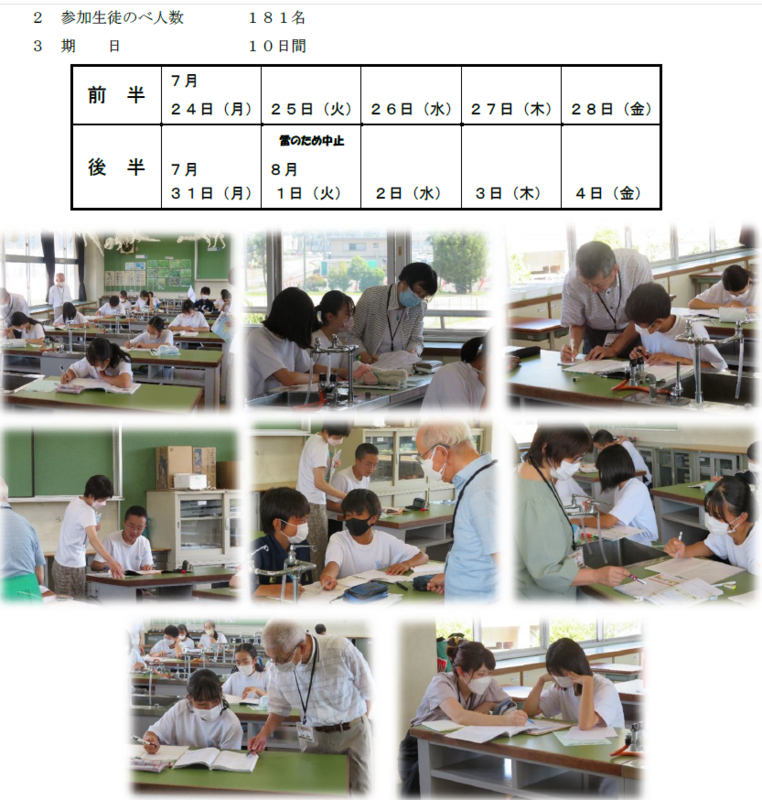

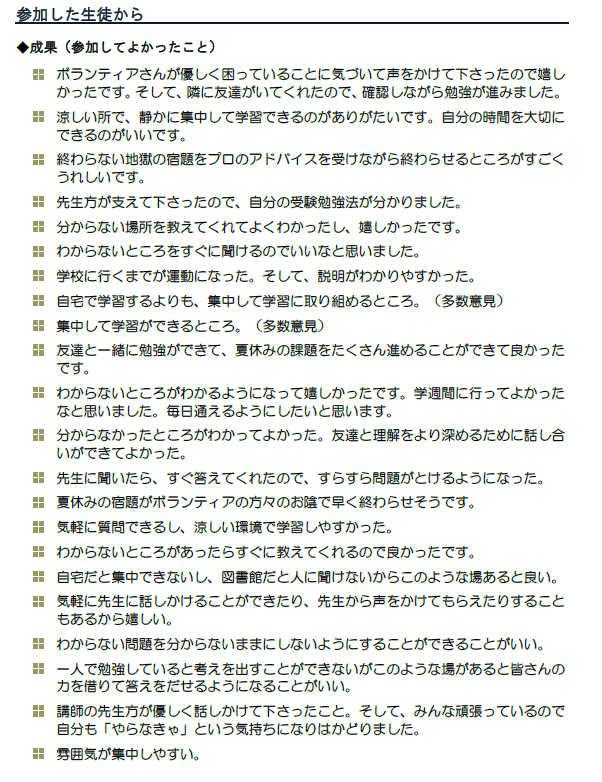

学週間の振り返りが届きました

壬生町教育委員会・生涯学習課から、学週間の振り返りが届きました。ボランティアの先生から

「自ら進んで学習に来ているので、意識の高さを感じることができました。学習の進め方を悩んでいる生徒に学習方法をアドバイスしたり、生徒と一緒に問題を解いたり。自分にとっても良い刺激になりました。」

「家庭ではあまり勉強に集中できないけど、ここでは集中できるし分からないところを教えてもらえるので嬉しいという言葉に、勉強できる場を提供できたことが最大の成果かもしれないと思いました。」とコメントいただきました。

子どもたちにとって「できた喜び」「分かった楽しさ」を実感する体験となったことが『幸せ』であると感じました。できるようになったことが増えた自信を、これからの学習・生活に生かしてくれることを願います。

ご指導いただいたボランティアの先生方、調整いただいた生涯学習課の先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

3年生を対象にした放課後学習サポートも引き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

音楽で幸せを届ける吹奏楽部!

8月11日(金)、吹奏楽部は県総合運動公園本球場にて、下野新聞社杯第54回県学童軟式野球大会の開会式に参加しました。開会式では、マーチング演奏の披露、開会式セレモニーの演奏、選手入場行進時の演奏を行いました。

吹奏楽部は吹奏楽コンクールやマーチングコンテストに向けて日々練習に励んできました。もちろんコンクールやコンテストは吹奏楽部にとって目指すべき1つの目標であると思います。

しかし、それ以上に吹奏楽部は音楽でたくさんの人に幸せを届けています。入学式での演奏、運動会での演奏、男子バレーボール部の関東大会へのお見送りでの演奏、それ以外にも運動会の練習後には朝礼台付近でゲリラライブを行ってくれました。たくさんの生徒が集まって楽しい時間を過ごしていました。

今回の県学童軟式野球大会の開会式に吹奏楽部が華を添えたように、音楽によってその場が華やかになったり、楽しくなったり、たくさんの幸せが生まれます。それこそが音楽の価値なのだと思います。これからも多くの人を幸せにする演奏を期待しています。吹奏楽部の皆さん、開会式への参加お疲れ様でした。

最後まであきらめないバレーに感動!!

8月8日(火)千葉県のバルドラール浦安アリーナで関東バレーボール大会が行われました。1回戦は茨城の秀峰筑波中との対戦でした。

相手の落ちるサーブに苦戦を強いられた出だし、自分たちのバレーのリズムを少しづつ掴み始め食らいつきましたが、1セット目を奪われました。

気持ちを整えて次のセットへ。気合を入れてコートに入る選手とともに、1年生の一生懸命なモップ掛けやタオルを丁寧にたたむ姿に、先輩たちへの想いが伝わってきました。光が当たらない仕事がチーム競技の中ではとても大切です。そういう下支えがあるからこそ、コートの中で頑張れるのだと思います。「バレーボールは仲間のために自分が努力するスポーツだ」体育館に貼られた言葉を体現していました。

相手コートをよく見た技ありのプレーや、ナイスサーブで相手を崩し、自分たちらしいバレーボールで2セット目を奪取!勝負の行方は最終セットへ・・・。

「ピンチを救うのはファインプレーではなく”いつも通り”」その言葉通り、何度打たれても拾い、つないでつないで点数にするシーンがたくさん見られました。惜しくも負けてしまいましたが、仲間を信頼し言葉を掛け合う姿、粘り強く何度でも挑戦する姿、相手を称える涙をこらえた拍手、応援してくださった方々への挨拶、どれをとっても立派でした。胸を打たれる戦いでした。

関東大会に出場するだけでも貴重な体験です。大舞台で自分自身を見失わずに戦える気構えと最高のパフォーマンスを調整した身体と技術、先輩たちから受け継ぎ次の世代へ。3年生本当にお疲れさまでした。

遠方まで応援に来てくださった方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。これからも、チーム南犬飼、どうぞよろしくお願いいたします。

チーム南犬飼の気持ち

8月8日(火)、朝9時に関東大会に出場する男子バレーボール部が大会が行われる千葉県に出発しました。

出発の時間になると、部活動をやっていた生徒たちが集まり、みんなでお見送りをしました。吹奏楽部は楽器を持ってきて、素敵な曲を披露してくれました。みんなで「関東大会出場おめでとう」と「大会頑張ってきてね!」という気持ちをカタチにしました。チーム南犬飼の気持ちを力に変えてくれたら嬉しいです。

男子バレーボール部頑張れ