ブログ

第一学期終業式

今日で一学期も終わり。

1校時に体育館で終業式が行われました。

上学年は71日間、下学年は69日間の学校での生活。

学級や学年、たくさんの友達と関わりながら。

多くの行事を通して。

友達と一緒に笑い、悩み、努力して。一緒に成長できた1学期。

1学期を振り返り、児童代表の作文には、そんな思いが綴られていました。

また、夏休みの生活の仕方や2学期に向けた目標も発表されました。

・バランスのよい食事に気をつけたい。

・整理整頓を心がけたい。

・図書館を利用してたくさん本を読みたい。 などなど。

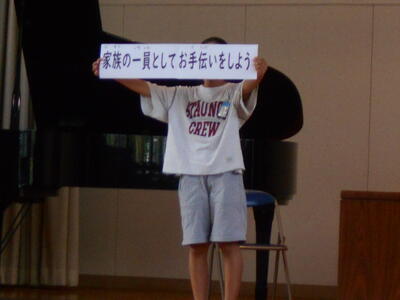

校長先生からは、みんなそれぞれの頑張りを褒めていただくとともに

夏休みの宿題として

「家族の一人として、自分のできるお手伝いを続けましょう。」とのお話が。

何か1つでも、家族の役に立てる仕事を見つけて、夏休みの期間だけでも続ける事ができるといいですね。

終業式に続いて、町陸上記録会、入賞者の表彰が行われました。

表彰後には、入賞者のみならず陸上練習に自分から積極的に参加した全ての5,6年生に大きな拍手が送られました。

最後に、40日間あまりの夏休みをけがや事故なく過ごすためにぜひ守って欲しいことについて、児童指導主任から児童に伝えられました。

・学校生活同様、夏休み期間中も家や地域でもしっかりとあいさつを。

・ルールやきまり、特に交通ルールを守って事故のない夏休みを。

・不審者にあってしまった時の対応について。

一人一人が思い出いっぱい、充実した夏休みを過ごして欲しいと思います。

保護者並びに地域の皆様、学校支援ボランティアをはじめ多くの関係者様、1学期も大変お世話になりました。2学期も引き続き、本校、教育活動に対してご理解・ご協力の程、どうぞよろしくお願いします。

P.S 下学年が退場した体育館。6年生は、終業式のお片付け。

学校のリーダーの6年生。小学校生活最後の夏休みを楽しんで!

そして2学期もよろしくね!!

5年生【気候変動出前講座】

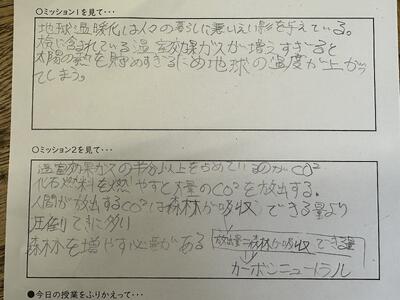

7月14日(月)総合的な学習の時間に外部講師の方をお迎えして、ゼロカーボンについての授業をしていただきました。昨年度、壬生町がゼロカーボンシティー宣言をしたことをきっかけに、環境について探究活動を行っている5年生で学び始めました。気候変動のお話に、温室効果ガスって何?CO₂って何?カーボンニュートラルって何?と初めて聞く言葉に一つ一つ理解しようと、ワークシートにメモをする姿も真剣そのもの!!

お話の最後には、クイズ形式で「地球温暖化防止につながる取組はどれ?」と問われると⇒「使わない部屋の電気を消す」など、身近な取組について考えて、正しい答えを選択することができていました。紹介していただいた『とちぎ未来ファンタジー』というサイトで調べ学習をしたくてたまらないといった子どもたちの様子がとても可愛らしく目に映りました。

2時間目は・・・グループで「学んだこと」「自分たちにできること」についてそれぞれの考えを出し合いました。

とちぎ15アクションを始めて知った。100年前と比べると栃木県は2.4℃も上がっている。みんなで助け合っていくことが大切。海や川にゴミを捨てない。などワークシートが付箋でいっぱいになりました。自分たちが生きていく未来について・環境について本気で考えているからこそのブレインストーミングでした。

世界規模で取り組まれているSDGs。2021年にツバルの外相が「海の中」で気候変動についてスピーチしたことは記憶に新しいと思います。彼は①肉の消費量を減らすこと②電力エネルギー源を見直すこと③情報知り人に伝えること、を訴えました。小さく思えるアクションからでもぜひ始めてほしい・・・と。

今を生きる子どもたちが持続可能な社会の創り手として、私たちが住むこの地球がこれからも幸せに暮らせる環境であることを望み、自分たちにできることを少しでも考えられる人に成長してほしいと願っています。

壬生町論語検定

7月11日(金)、毎年恒例となった「壬生町論語検定」が行われました。

今年の受験者は、「初級(18編の中から3編を暗誦)」32名、「中級(5編を暗誦)」8名、「世界チャレンジコース(18編全てを暗誦)」7名の合計47名。

一人ずつ検定員の前で、出題された論語を暗誦します。

「いつもとは違った雰囲気に緊張してしまった!」

「前の学年のものが練習不足ですらすら言えなくて悔しかった。」

「練習を重ねてきたので、自信をもってできた!!」 と感想は様々。

47名の挑戦者。

感想は様々ですが、

自分で挑戦しようと決め、本番に向けて努力したことが何よりすばらしいと思います。

まさしく

子曰、学而時習之、不亦説乎 「子の曰く、学びて時に之を習う、亦た説ばしからずや。」

・・・新しいことを学び、折に触れておさらいして身に付けるのは大変喜ばしいこと

看護専門学校から実習生がきました

7月7日(月)

獨協医科大学附属看護専門学校から実習のために学生さんがいらっしゃいました。

実習のねらいは、「地域で暮らす子どもの実際を理解し、健康問題や支援・制度を学ぶ」ことです。

普段なかなか接することのできないお兄さん、お姉さんに、子供たちは大喜びでした。

睦っ子タイムにはいっしょに遊んだり

給食を一緒に食べたり

授業の様子を見学したり

生き生きと過ごす子供たちの様子を見て、地域で暮らす子供たちの理解が深まったようです。

学生さんからの感想

・ 学校現場では子供の意見を尊重して一人ひとりの人権を大切にしていることがわかった。

・ 児童のみなさんのあいさつが、とてもさわやかで気持ちが良かった。

・ 子供の健康課題の解決のためには、家庭や地域の協力が不可欠であることを学んだ。

・ 発達段階ごとの子供の特徴を見ることができた。

・ 子供たち同士で助け合って生活をしていて、優しく素直な子供たちと1日過ごせてうれしかった。

今回の実習で学んだことをこれからに生かし、ぜひ近い将来、地域の医療を支えてくださいね。

また睦小学校にも、遊びに来てください ありがとうございました。

臨海自然教室⑩アクアワールド

宿泊学習、最後の活動は、アクアワールドにて。

まずは、集合写真をパチリ。

グループごとに事前に立てた計画に従って、海の生き物を見て回ります。

きれいな魚やクラゲ。

生物の多様性を感じながら。

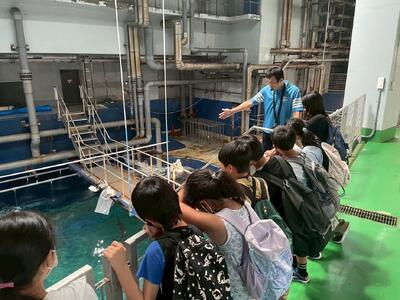

普段は入れない バックヤード見学。

友達との自由行動。

家族で訪れる時とは、きっと違った表情で見学しているのかも。

宿泊学習、最後の活動も充分に楽しみました。

この3日間での学びをぜひ、今後の生活に生かして欲しいと思います。

保護者の皆様、大変お世話になりました。