学校生活の様子・ブログ

宿泊学習①:出発しました!

9月10日(日)、いよいよ2年生の宿泊学習当日です。

朝早くから元気に集まり、出発式を行いました。

校長からは「来年度の修学旅行に繋がる宿泊学習にしてください。」

教頭からは「友達の良さをたくさん見つける2日間にしましょう。」

学年主任からは「みんなが気持ちよく過ごせるようにしていきましょう。安全にも気をつけて活動しましょう。」という話がありました。

実行委員が整列から出発式まで主体的に動いていて素晴らしかったです。

たくさんの先生方に見送られて、笑顔いっぱいに出発しました。充実した2日間を過ごしてくださいね。

宿泊学習に向けて

2年生は9月10日(日)~9月11日(月)の1泊2日で那須方面への宿泊学習を予定しています。

宿泊学習の目的は以下の3つです。

①自然の中で様々な体験を通し、環境への関心を深め、SDG'sの目標に関心をもつ。(課題を解決する力)

②宿泊学習当日の活動や準備のための活動を通して、先生や友達との関係を深め、クラスや学年の団結を高めていく (人間関係を築く力)

③きまりやマナーを守って、集団の一員として自覚ある行動ができるようにする。(自分を律する力)

様々な体験活動を通して、育成する資質・能力(本校生徒に身に付けさせたい力)に迫っていきます。

1日目には、登山とハイキング班に分かれ、それぞれ活動し、夜にはキャンプファイヤーを実施予定です。

2日目には、飯盒炊飯を行い、自分たちの力で昼食を作ります。

その1つ1つが、貴重な体験活動であり、その体験の中から多くのことを学んでいくことでしょう。

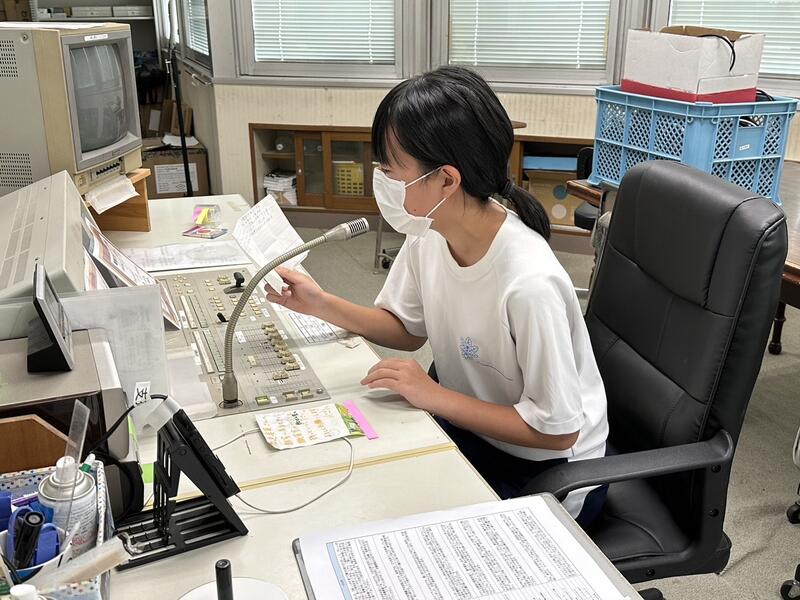

2年生は木曜日のお昼の放送で、実行委員長が宿泊学習の概要と意気込みを話してくれました。その言葉から、宿泊学習をみんなの力で成功させたいという思いが伝わってきました。また、学年行事を他の学年にも広げることで、今までの学びを振り返ったり、来年度に向けて見通しが持てたりと、縦の関係を繋げてくれました。

何事も準備が8割と言われます。各クラスでのしおりの読み合わせや、体育館での全体での事前指導など、夏休み明けの時間がない中で、計画的に準備を進めてきました。

明日からの宿泊学習、宿泊学習のスローガン「スマイル みんなでツナガル memory」のように、笑顔いっぱいで絆を深め、素敵な思い出を作ってきてくださいね。

縦割り総合①

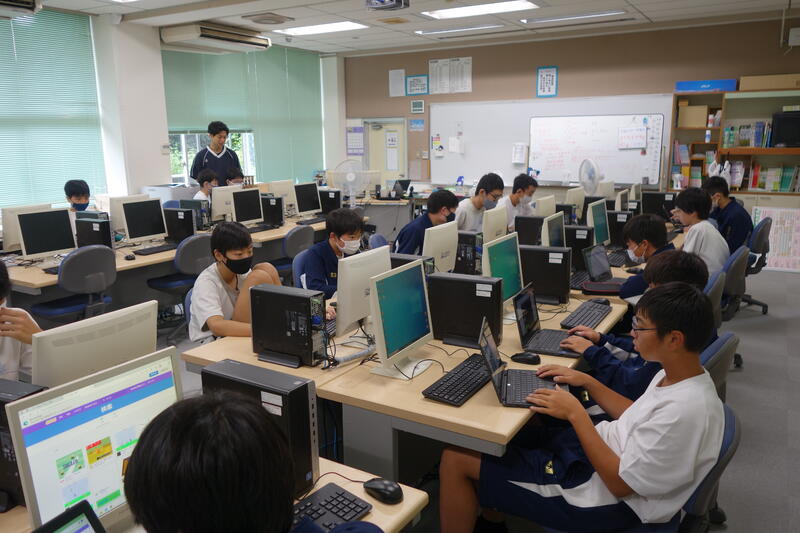

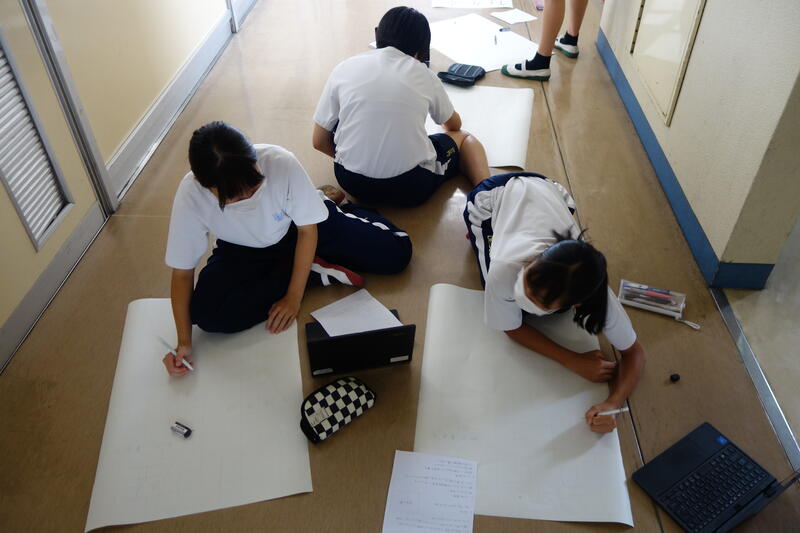

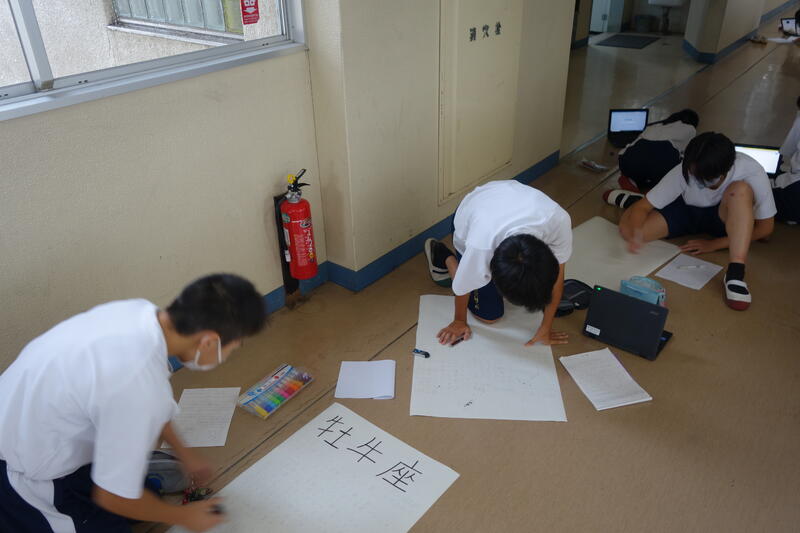

9月8日(金)、縦割り総合が本格的に始まりました。

夏休み前に顔合わせをし、今日から実際に活動が始まりました。真剣な表情、笑顔、どの姿も輝いていました。

総合的な学習は中学校において探究学習の核です。生徒は探究活動の学び方である【課題の設定】→【情報の収集】→【分析・整理】→【まとめ・表現】に沿って活動していきます。活動の様子を覗くと、課題の設定から情報の収集をしているコースが多くありました。

今年度も、地域ボランティアの方にご協力いただきながら、活動を進めて参ります。本校は学校経営の基本方針の1つに、「保護者や地域の皆様と一体となった教育活動を推進し、地域とともにある学校づくりに努める」ことを掲げています。地域の皆様の知恵と経験を生徒たちのために宜しくお願い致します。チーム南犬飼で中身を充実させた縦割り総合を進めていきましょう。

専門員会&中央委員会

9月7日(木)、放課後に専門委員会を行いました。各委員会の活動とともに、先日の中央委員会で話し合った内容についても検討しました。

その結果、

①ペットボトル回収の仕方について→クラスで回収するだけでなく、ホールごとにペットボトル回収箱を置く。

②Study Radioについて→アンケートを行い、その中からゲスト出演をお願いし、進めていく方向。

③読書週間の給食について→本に出てくる料理と本に関する音楽を流すことは、アンケートを実施して行う予定。

④リクエスト曲の募集について→音楽の授業の中でお気に入りの曲を発表しているので、その中から採用する。

⑤除草について→学級対抗などにして、楽しみながら実施できる企画を考えて行う。

ことに決まったようです。大事なことは、生徒が学校の現状を鑑みて課題を設定し、その課題解決に向けて話合い、実際に活動していく過程です。生徒会活動も、2学期のテーマである「中身を充実させる」ことにチャレンジしていきたいと思います。

また、中央委員会では、輝光祭のテーマソングについて話合いを行いました。各クラスで輝光祭のテーマ「温故知新~出会いで咲かせる文化の花」に相応しい曲をピックアップし、中央委員会で出し合い、その中から3曲に絞りました。最後は全校生徒の投票で決めるそうです。これから生徒会放送の中で曲を流し、その後アンケートを実施するので、生徒の皆さんは楽しみにしていてくださいね。

本校の強みは、学校経営に生徒が大きく関わっていることです。学校運営は生徒が常に主語になるよう意識し、進めています。この考え方を教職員・保護者が共有し、生徒が主役である学校経営をこれからも行っていきたいと思っています。

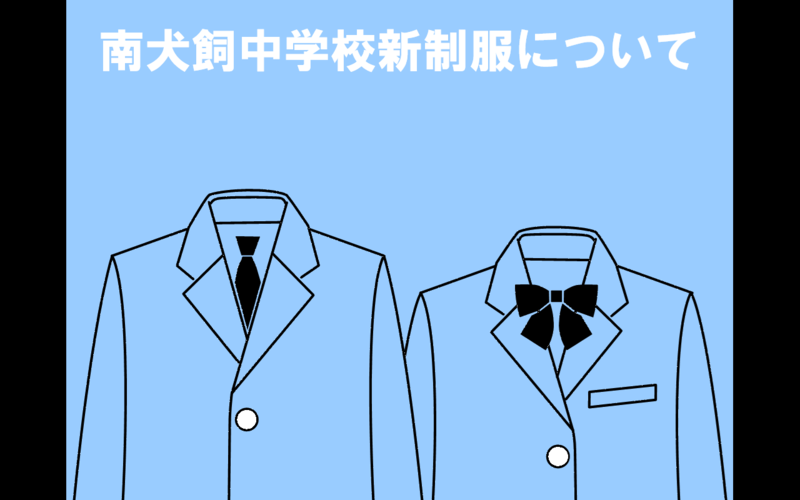

Long昼休み企画:制服プレゼン

9月6日(水)、Long昼休みの時間に制服の企業の方にお越しいただき、新しい制服の作成についてプレゼンをしていただきました。

まず最初に生徒会長から新しい制服作成に至るまでの経緯を以下のように説明しました。

「一昨年度、本校の体操着のデザインを変更しました。きっかけは、未成年の主張で「女子のハーフパンツにはポケットが2つあるのに、男子には1つしかない。ジャージを変えてください。」という訴えがあったからです。中央委員・PTA本部役員・教職員の投票で複数あるデザインの中から現在の1・2年生が着用しているものに決定しました。

生活の心得見直しの中で、制服について『ジェンダーフリーな制服にしてほしい』『制服が寒い』『時代に合っていない』という意見が出てきました。そこで、昨年度の生徒会で制服についての勉強会を企業の方に行っていただき、最新の制服事情を学びました。最新の制服の良さに感動し、後輩たちの幸せのために制服検討の必要性について声をあげました。前会長から『後輩たちが着心地の良い制服を着て学校生活を送れること、自分たちが決めた制服を卒業後に後輩たちが着ている姿を見られることは、自分たちにとって幸せなことである』というお話があり、いよいよ今年度、制服のデザイン検討が始まります。今日は、企業の方に起こしただき、いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。」

2、3年生は昨年度までの経緯が分かっていますが、1年生にとってはなぜ制服を新しくするのかが分からないことと考え、改めて説明しました。自分たちが新しい制服を決めていく価値について共通認識しました。

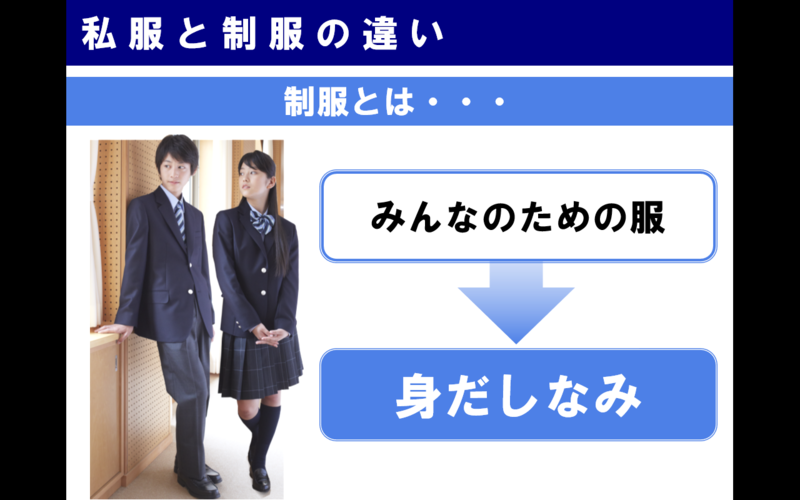

次に、企業の方から ①私服と制服の違いについて、②制服とLGBTQについての説明がありました。

そして、制服サンプルを披露してくださいました。今回は3つのデザインをお持ちくださいました。

このサンプルは数週間ほど職員室前に展示しておりますので、生徒はもちろん、保護者の方も来校の際はご覧ください。

その後、今後のスケジュールについての説明がありました。

・選択するものは、①ジャケット、②ボトムス、③ネクタイ・リボン、④エンブレム、⑤ボタンの5つです。その際に、オリジナル性を発揮するとともに、価格とのバランスが重要になる。

・具体的には、ジャケットの素材、型を選択していただく。

・ボトムス、スカートの柄を選択していただく。

・ジャケット、ボトムスが決まり次第、ネクタイ・リボンのデザインを選択していただく。

・最後にエンブレムとボタンを決めていただく。

最後に、副会長からお礼の言葉がありました。その中で、「いよいよ制服を作る段階まで来て、ワクワクしている」「この先何十年も着られる制服なので、自分たちが責任をもって決めていきたい」という言葉が印象的でした。みんなで、制服を作っていく過程を楽しみながら、今まで現行の制服を着用してきた先輩方や、これから新しい制服を着る後輩たちに誇れる制服づくりを進めてほしいと思います。

展示された制服を目を輝かせながら興味津々に見ている生徒の姿が印象的でした。これから、生徒・保護者・教職員で力を合わせて素敵な制服を作っていきましょう!