日々の様子

ありがとうでつなぐ3学期

25日(水)から各学年の廊下に「ありがとうポスト」が設置されました。児童会の企画で、感謝のメッセージをカードに書いて投函します。集まったカードは、廊下に掲示したり、お昼の放送で一部を紹介したりします。どんな素敵なメッセージが集まるのかとても楽しみです。

1年生 幼稚園生との交流会

延期していた、やすづか幼稚園の年長さんと交流会を行いました。体育館で、元気いっぱい、楽しそうに交流していました。

6年生を送る会

今までお世話になった6年生に、感謝の気持ちを込めて「6年生を送る会」を実施しました。クイズやゲームを楽しみました。

6年生は、今日を含めあと16日で卒業です。安塚小学校でのよき思い出の1ページになってくれたらうれしいです。

在校生の皆さん準備を頑張った甲斐がありましたね。とても素敵な会になりました。

2年生「モンゴルを知ろう」

2年生は「モンゴルを知ろう」の出前授業を行いました。

今回は、モンゴリアンビレッジにお住まいの方々にお越しいただきました。説明が始まると、ゲルや食事・動物についての話を真剣に聴く姿が見られました。代表児童は民族衣装も試着させてもらいました。

子どもたちは馬頭琴の音色に魅せられ、草原の広がりを表現したかのような響きとリズムに自然と体が動いていました。モンゴルの「衣装」と「馬頭琴」に大興奮の連続でした。

遠方からお越しいただき、素敵な時間を作ってくださった皆様、ありがとうございました。

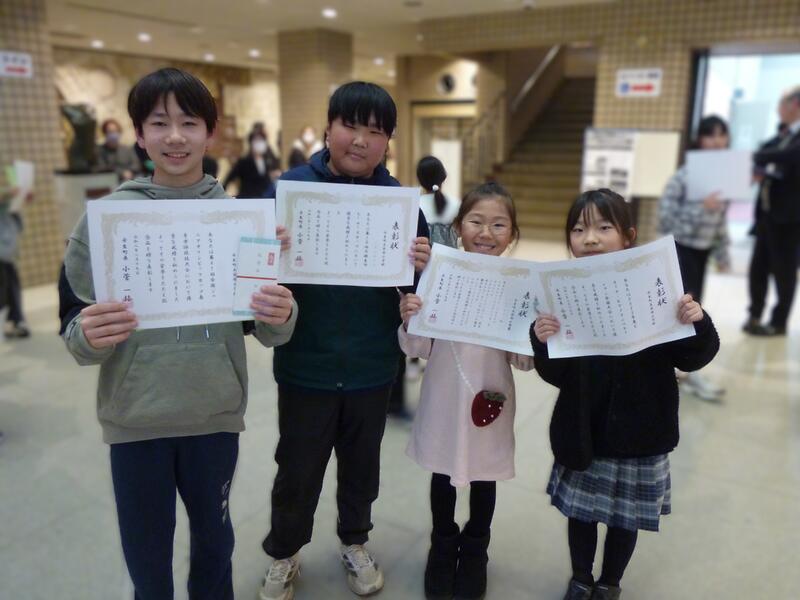

壬生町児童・生徒表彰式

壬生町教育文化功労者並びに児童・生徒表彰式が開催されました。今年度、スポーツ活動や文化活動で活躍した140名の児童・生徒が表彰されました。本校からも4名の児童が表彰を受けました。これからの活躍に期待したいです。

1年生 保育園生との交流会

1年生は、壬生寺第二保育園の年長さんと交流会を行いました。歌や鍵盤ハーモニカの演奏を聞いてもらった後、ゲームを楽しみました。短い時間でしたが、とても楽しく過ごすことができました。1年生は、保育園生のことを思い、歌やゲーム、飾り付けやプレゼントの準備をしっかりしていました。子供たちが生き生きと頑張る姿がたくさん見られたすてきな交流会となりました。

新登校班編成

令和8年度の向けて新登校班を編成しました。新しい班のメンバーや集合時刻などの確認を行いました。全ての班が安全に登校すると共に、地域に元気なあいさつを届けてくれることを願っています。地域の皆様、引き続き御協力よろしくお願いいたします。

多くの保護者の方にご協力いただきました。ありがとうございました。

PTA新旧役員会

PTA新旧役員会を行いました。各委員会で役員選出と引き継ぎを行いました。

負担にならないPTA活動を模索しながら、児童のためにより良い活動を目指していきたいと思います。

令和7年度の役員の皆様、ありがとうございました。また、令和8年度の役員の皆様、よろしくお願いいたします。

5年生 安塚小のみんなに伝えたいこと

5年生が総合的な学習の時間で、「『ゼロカーボンシティ壬生町』を目指して」をテーマに学習し、「安塚小のみんなに伝えたいこと」をポスターにし、廊下に掲示しました。

伝えたいことを伝わるようにするためには、ポスターを見る人の事を考えることが大切です。6年生用と1年生用では、伝えたいことは一緒でも、表現方法が違います。その違いに気づき工夫してポスターを作っています。

そろばん教室

3年生が算数で、ボランティアの方を講師に迎え「そろばん」の授業を行いました。初めてそろばんに触れる児童もたくさんいて、最初は戸惑っていたようですが、だんだん計算の仕方が分かってくると、進んで計算に取り組んでいました。

第4回 学校運営協議会

今年度最後の学校運営協議会を開催しました。今年度の学校評価を踏まえた協議を行いました。いただいたご意見を次年度に生かしていきたいと思います。委員の皆様には、お忙しいところご出席いただきありがとうございました。

節分

今日は、節分です。給食では、行事食として、「イワシのカリカリフライ」と「福豆」が出ました。農林水産省のHPでは、「節分に豆をまくのは、お米と同じように私たちのエネルギー源であり、霊力をもつといわれる豆で、病や災い(=鬼)を祓い、その豆を食べることで力をいただけると考えられたからです。」と紹介されています。

入学説明会

令和8年度に入学を予定している保護者の方を対象に入学説明会を実施しました。入学予定者は42名です。

入学前に準備をしていただきたいことを中心に説明をさせていただきました。PTAの役員さんも選出していただきました。最後には、下校班の確認をしていただき解散となりました。寒い中、御来校いただきありがとうございました。お子様のご入学を心よりお待ち申し上げます。

入学説明会 会場準備

明日、1月30日に入学説明会を開催します。5年生が会場を準備しました。短時間で準備ができました。5年生のみなさんありがとうございました。

6年生 薬物乱用防止教室

6年生が「薬物乱用防止教室」の授業を受けました。講師は、栃木県警察本部「きらきら号」の2名の担当の方でした。はじめに、違法薬物の種類や人体への影響について学びました。違法薬物を進められたときの断り方のシュミレーションをしました。展示していただいた資料からも多くのことを学びました。薬物乱用には絶対関わらないことを誓い、授業は終わりました。

授業参観・懇談会(2日目)

今日は、2・4・6年生の授業参観・懇談会でした。いつもと違う雰囲気の中でしたが、子供たちは、素直に自分を表現していました。多くの保護者の皆様に来校いただきありがとうございました。

授業参観・懇談会(1日目)

本年度最後の授業参観と懇談会を実施しました。今日は1・3・5年生での実施でした。多くの保護者の皆様にご参加いただき感謝申し上げます。

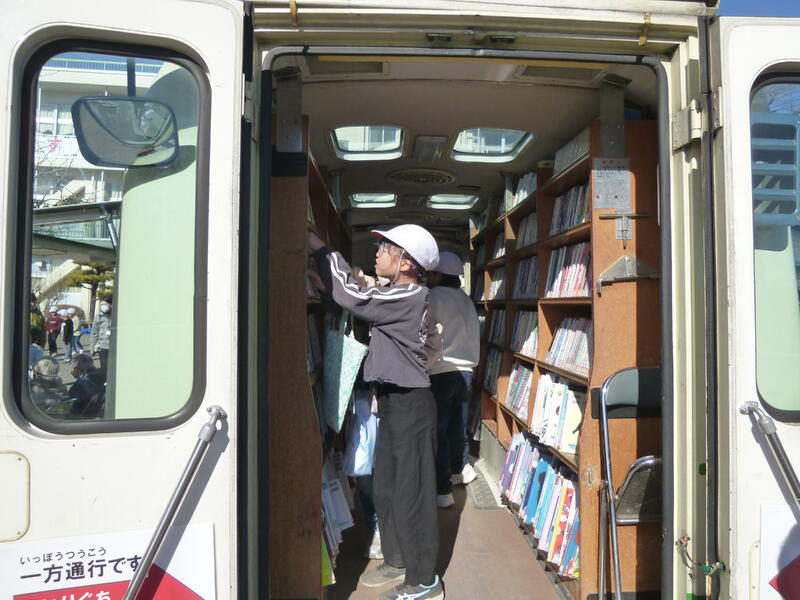

ゆうがお壬生

今日もたくさんの児童がゆうがお壬生を利用していました。風が強く肌寒い中でしたが、真剣にそして、楽しそうに本を選んでいました。次回は2月18日です。

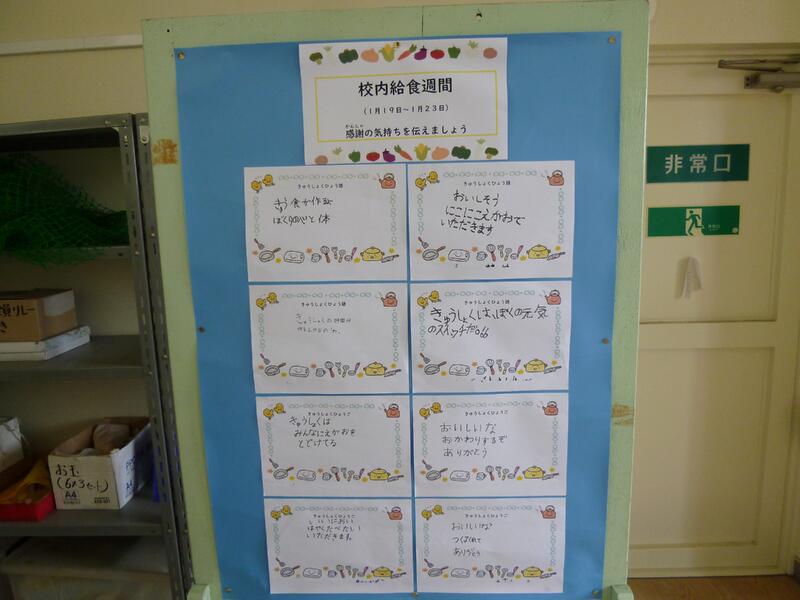

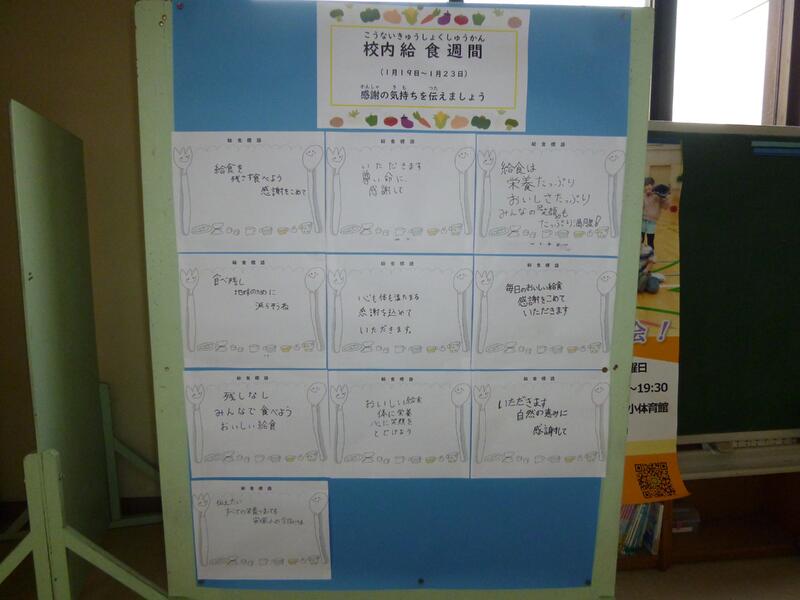

給食週間

本校では、今日から給食週間です。冬休みに給食に関する標語を募集しました。優秀な作品は廊下に掲示してあります。

なわとび練習版

新しくなった「なわとび練習版」が設置されました。行列ができるほど大人気です。

昨年まで使用していた物が古くて使いづらくなったいたので、新しい物で子供たちが使いやすいようにと、先生方が冬休み中に新しい物を作成しました。約束を守って、大切に使ってほしいです。