活動の様子(R7)

明日は修了式です

卒業式から明日で1週間。あっという間に、今年度も明日の修了式を残すのみとなりました。

今日は今年度の給食最終日で、子供たちの大好きなチャーハン(セルフチャーハン)が出ました。

【4年理科】ペットボトルロケットを飛ばしたよ!

4年生の理科は、昨日が1年の締めくくりの授業でした。

「とじこめた空気と水」の発展学習として、「ペットボトルロケット」を飛ばしました。

水の量を変えながら、より高く飛ぶ条件を見つけていきました。

押し縮められた空気の性質を利用して、みんなで楽しくロケットを飛ばすことができました。

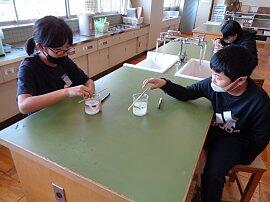

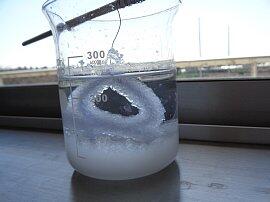

【5年理科】素敵なミョウバンの飾りが出来ました!

5年生が、「もののとけ方」の発展学習として、ミョウバンの飾りを作りました。

先週の水曜日に、ミョウバンを溶かした水溶液に、モールの飾りを入れておきました。

結晶化したミョウバンがモールについて、素敵な飾りが出来ました。

その後に、6年生の学習で使用するジャガイモの種イモを植えました。

来年度への学習に向けての準備が整いました。

北小 花情報!

今日は日差しが届いて穏やかな空です。昼休みのこの時間は、春本番といった暖かさです。校庭をぐるっと歩いてみました。そしたら、校庭の東の桜が何輪か花が開いていました。1年生の鉢植えのチューリップも見頃です。

祝 卒業!!

19名全員参加で卒業式を迎えることができ、大変うれしく思いました。卒業式においても、証書授与、別れの言葉、式歌、どれも真剣で一生懸命な姿を見せてくれました。

すがすがしく晴れやかな表情で壬生北小を巣立ちました。卒業生の皆さんが大事に受け継いできてくれた伝統を、下級生達がしっかりと守っていってくれることと思います。中学校での皆さんの活躍をお祈りしています。