学校生活の様子・ブログ

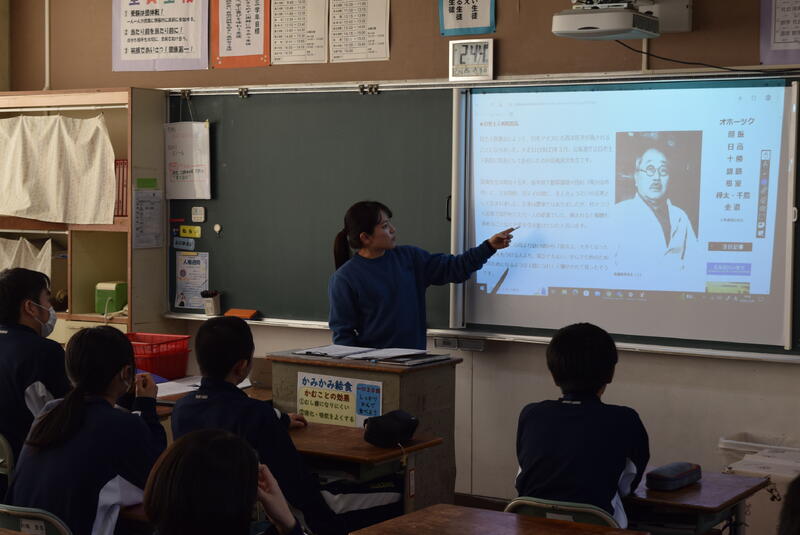

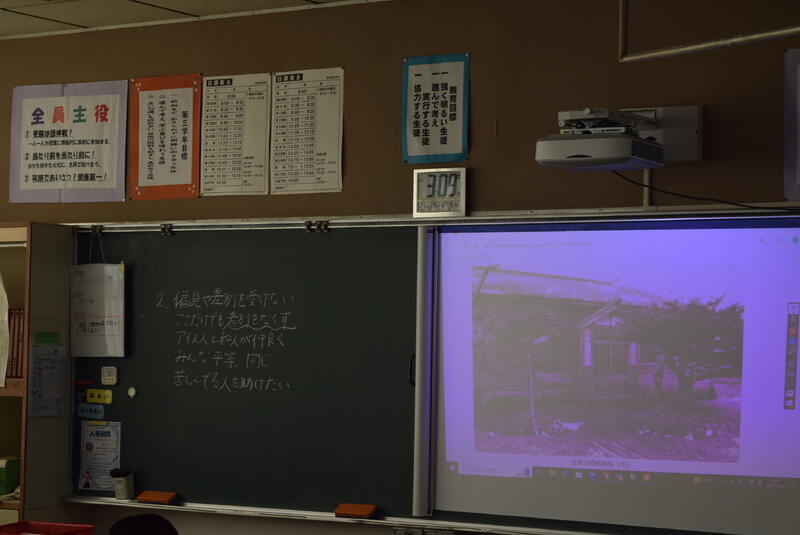

高い価値の共有 ~3年2組道徳の授業より~

12月9日(月)6校時、3年2組で道徳の授業を参観しました。「コタンの高橋医師」という資料を活用しての授業でした。大正から昭和にかけて、北海道で献身的な医療活動を続けた高橋房次さん(栃木県間々田出身)についての内容です。病気だけでなく、差別や偏見によって傷付けられていたアイヌの人々をはじめてとして、誰に対しても公平に接した方の生き方についての内容でした。よりよい社会の実現のために、正しいと信ずることを積極的に実践する姿勢や、あらゆる差別や偏見をなくすよう努力することの大切さを学ぶことができた素晴らしい授業でした。

今日の授業で何より感心したのは、最後の発問「差別や偏見によって困っている人に対して自分ができたこと、あるいはできなかったことはどんなことか」の場面です。障害をもつ弟の事例を、涙を見せながら、差別や偏見はいけないことを堂々と発表した生徒がいました。正しいことを堂々と発表した生徒、また、それをしっかり受け入れる生徒。道徳の授業の目的以上に高い価値を共有した瞬間でした。

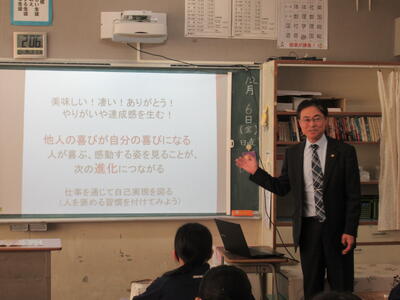

第1回職業人との交流・講話

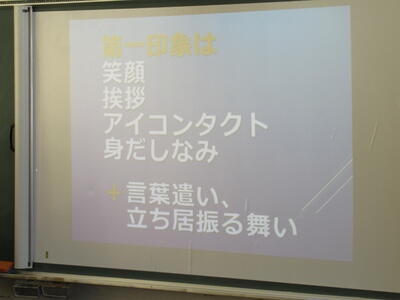

12月6日(金)5,6校時、1年生を対象に「第1回職業人との交流・講話」を実施しました。これは、社会の様々な職業についての視野を広め、将来に対する夢や憧れを抱いて、その実現に向けて努力する態度を育てることを目的に計画したものです。実施にあたり、栃木県経済同友会の協力を得て、株式会社アイディ様、栃木小松フォークリフト株式会社様、三信電工株式会社様、奥澤産業株式会社様、株式会社酒井建築設計事務所様に来校いただきました。職業に対する専門的な立場からの話に、生徒は興味津々に聞き入っていました。最後は、生徒から多種多様な質疑が飛び交い、職業についての見識を一層深めることができました。

校庭で元気に遊ぶ犬中生!

本校の誇れる要素の一つに、「昼休みに校庭でよく遊ぶ」ことがあります。1年生から3年生まで、男女を問わず、多くの生徒が校庭でよく遊びます。大きな声を張り上げ、笑みを浮かべながら仲間と楽しく遊ぶ姿は、いつ見ても気持ちのいいものです。今日の昼休みも、サッカー、バレーボール、ドッジボール、ソフトテニス、鬼ごっこなど、校庭いっぱいに広がって遊んでいました。今週は晴天続きで、明日も天気は良さそうです。明日の昼休みの光景が、また楽しみです。

3年租税教室

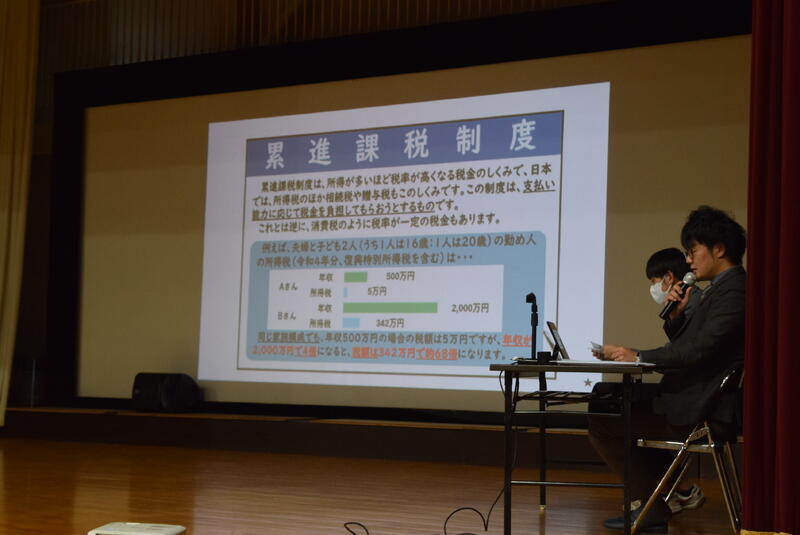

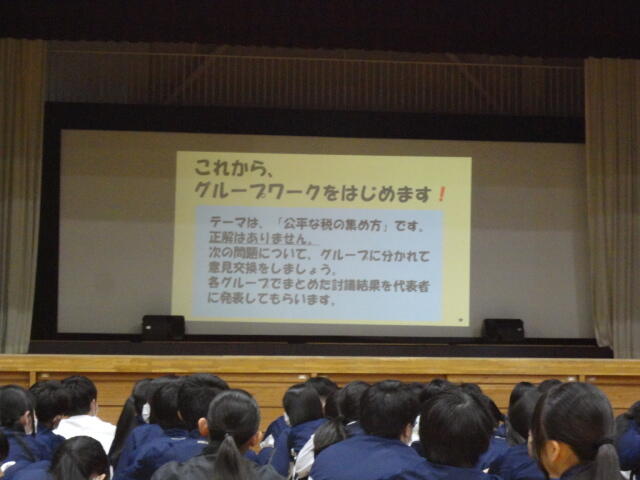

2日(月)6校時に、3年生を対象とした租税教室を実施しました。税理士の方をお迎えし、50分間税金について学びました。今回いらっしゃった税理士さんは、本校の卒業生で、ここ数年租税教室にご協力いただいています。母校の後輩たちのためにと、熱心な講話をしていただきました。講話では、世の中にはどんな税金があるか、どのようにして税金を集めているのか、税金は公平に集めているということと、平等と公平の違い等についてお話していただきました。生徒たちは4人グループに分かれ、講師の税理士さんから出された問題を協議し、これらのことについて学びました。

生徒の振り返りをいくつか紹介します。

「わたしたち中学生は、税といわれると、あまり関わりがないように思うけれど、消費税といったわたしたちが払っているものもあるので、しっかりと理解を深めて、これから社会に出て仕組みを理解できるように、今の公民の勉強をしっかりと行っていきたい。 」

「税を決めるときは平等ではなく公平に決めるということが分かりました。グループワークをしている中でメンバーそれぞれの意見があったり発表の時にはそれぞれのグループで考え方が違くて条件が何個か違うときはそれぞれ違う考えがあって税について深めることができました。」

これから大人へと成長していく生徒たちには、よりよい社会を作るための税金の在り方について考え、自覚をもった納税者になってほしいと思います。

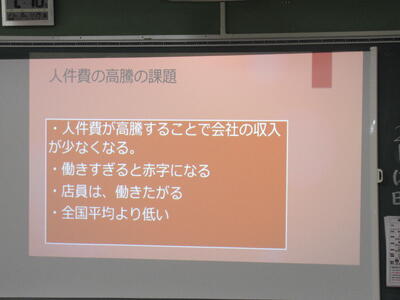

2年生クエストエデュケーション中間発表

11月22日(金)、5,6校時、第2学年の総合的な学習の時間の授業で、各企業の方々をお招きして、中間発表会を行いました。各班が、それぞれの課題に対して、試行錯誤を繰り返しながらスライドを作成して、プレゼンテイーションを行いました。まだ、未完成ではありますが、これまでに作成したスライドを基に発表しました。各企業の担当者の方々から建設的なアドバイスを沢山いただきましたので、更に深みある研究を深めていってほしいと思います。