学校生活の様子・ブログ

国体会場を演奏で盛り上げました!

壬生中学校と本校の吹奏楽部は、国体柔剣道種目の開会式(10月8日(土))並びに閉会式(10月10日(月))の演奏を担当しました。本校は、3年生部員が演奏を行いました。

厳粛な雰囲気の中、式典は進行しました。選手の皆さんが、演奏に合わせて拍手をしたり、演奏に耳を傾けたりする姿が見られました。

全国各地から参加された選手の皆様を、演奏を通しておもてなすことができました。

とちぎ国体のスローガンは、「夢を感動へ。感動を未来へ。」と掲げられています。参加した選手の皆様の想いが、ひしひしと伝わってきたことでしょう。夢が感動となり、その感動を未来へのエネルギーとする場と時間、素敵な演奏が見事に演出したのだと思います。

吹奏楽部の皆さん、2日間お疲れさまでした!

国体の柔剣道を観戦しました!

10月8日(土)、剣道部員は、壬生高等学校会場で開催された国体「柔剣道」を観戦しました。

胴着や試合の形式は似ているように見えますが、試合が始まると全く別の競技であることを実感しました。そして、銃剣を突くスピードや打突の勢い、相手に向かう迫力に圧倒されました。

他県同士の対戦を見た後、本県選手の試合を見ると柔剣道のレベルの高さに驚きました。

試合までの心身の準備、試合に臨む集中力など、1つの競技を極めた選手から多くのことを学ぶことができました。

美術部員が制作した応援のぼり旗も会場に掲げられ、郷土選手を励ましていました。

国体という貴重な観戦機会を与えていただきありがとうございました。

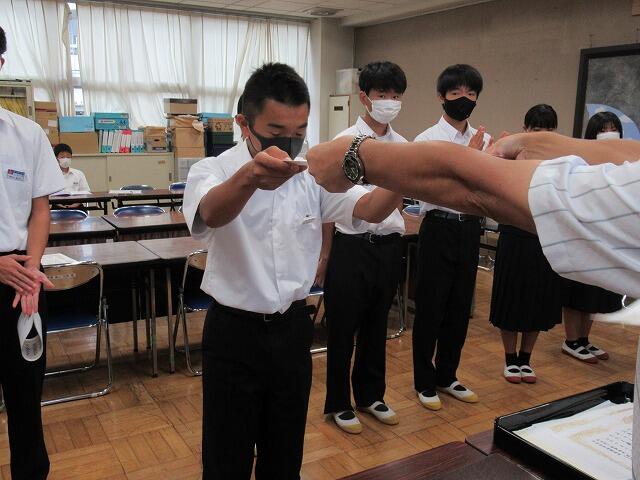

後期学級委員を任命しました!

1年の折り返し地点を通過しました。

すべての学年・学級とも、集団としての落ち着きやまとまりが見られます。今週は、運動部活動の地区新人大会、来週には輝光祭を控え、学校としての輝きを見せてくれることと思います。

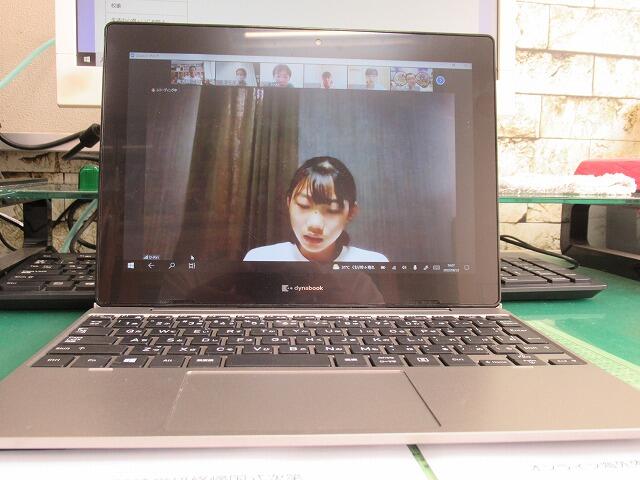

10月11日(火)、ZOOMにて、後期学級委員(委員長・副委員長)に任命書を手交しました。

学級委員に抱負を尋ねると、それぞれが自分の考えをはっきりと述べていました。

・クラスを支えられる学級委員を目指します!

・一人一人の個性を生かすようにしたいです!

・明るく過ごしやすい学級をつくります!

・思いやりや感謝の気持ちを大切にできる学級を目指します!

・笑顔あふれる学級にします!

生徒会活動の基本となるのは、1つ1つの学級集団です。過日行われたLong 昼休みの様子を見ても、学級全員で遊びを楽しむ姿が見られ、嬉しくなりました。

「想いをカタチに」する生徒会を支える自治的な学級をつくり上げてほしいと思います。

保護者のメッセージを子どもたちに届けました!

9月29日(木)に行われたオープンスクールには、たくさんの保護者の方に参加していただきました。

たとえ中学生になっても、保護者の姿を見た途端に表情が変わった場面に出くわすと、まだまだ子どもだなと思います。それとともに、保護者の存在の大きさに改めて気付きました。

保護者や地域の皆様にも学校経営に参画していただくことで、大きな教育効果を得られると確信しています。

10月7日(金)、教務主任は「保護者から子どもたちへのメッセージ」を校内放送で読み上げました。

■1年:1年2組の数学を参観しました。算数から数学に変わり、親の私も分かるかな…とドキドキしながら、いつのまにか私も真剣に先生の話を聞いていました。とてもわかりやすく、またクラスの雰囲気もよくて安心しました。

■1年:小学校に比べ、親が参加する行事が少なく、寂しい感じもしています。それでも、クラスで楽しそうに級友と学ぶ姿を観て安心しました。また、昇降口で流していた生徒会作成のVTRに感動しました。こちらこそ、ありがとう。笑顔いっぱい犬中生活を楽しんでください。

■2年:音楽の授業でしたが、皆さんの歌声で癒されて、仕事をがんばる事が出来ました!不安や希望、時に優しさや力強さを感じ励まされた気持ちになりました‼子供たちがキラキラと輝いて、生き生きとしてて、それをみることが出来て本当に良かったです!

■2年:社会と国語の授業を参観して考えさせる力を引き出してくれるような授業内容に自分もしっかり学ばせて頂きました。考える力を身に付けしっかりと学んでください!

■3年:普段見られない学校での頑張っている姿が見られて嬉しかったです。

■3年:英語の授業が楽しそうでした。これからも、楽しく授業が出来、勉強が苦にならない様にしてほしいです。

温かい言葉を届けてくださり、ありがとうございました!

紹介できなかったメッセージは「ハッピーボックス」に掲載しましたのでご覧ください。

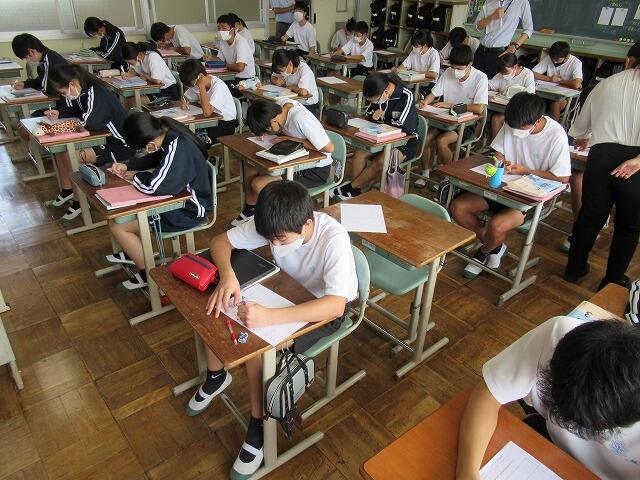

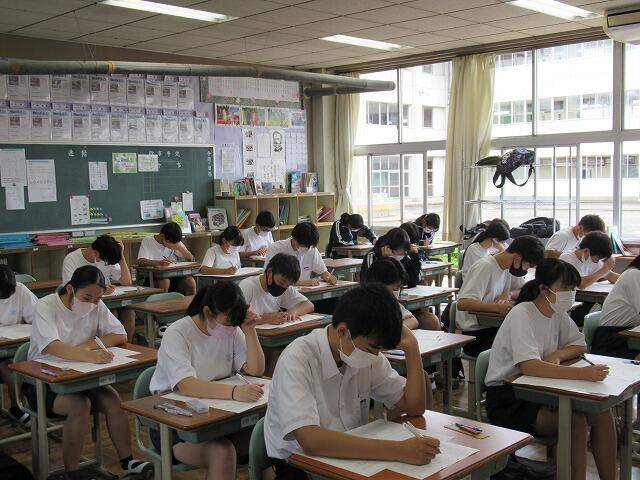

今日から中間テストです!

10月5日(水)、6日(木)は、第2学期中間テストです。

本校では、定期テスト3日前から部活動停止期間を設定しています。この期間には日曜日が必ず含まれ、テストに向けて集中して取り組むことができるようになっています。

初日は3教科でした。各学年とも、集中して試験に臨む姿が見られました。

「過去が咲いている今 未来のつぼみでいっぱいの今」

「工夫次第 努力次第 自分次第」

「本物は続く 続ければ本物になる」

辛いなと思うことは誰にでもあります。辛いなと思うことに挑んでいることが貴いのだと思います。

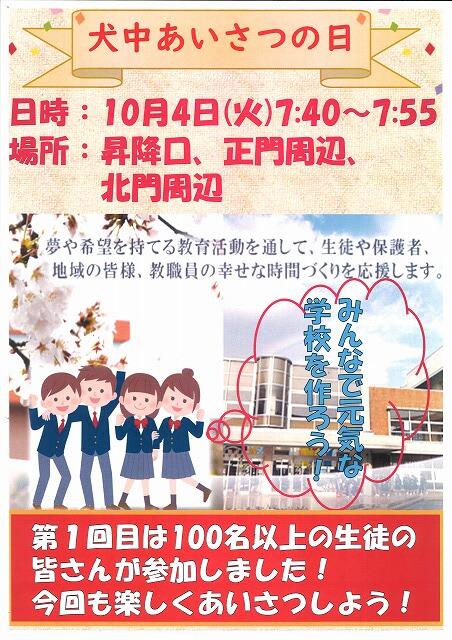

第2回「犬中あいさつの日」でした!

生徒会は、「あいさつの声が小さい」「あいさつの声に元気がない」などあいさつを本校の課題と感じています。生徒会役員は、毎日、生徒昇降口付近であいさつ運動を行っています。

10月4日(火)、第2回「犬中あいさつの日」でした。みんなで元気な学校をつくろうという趣旨で、賛同する者が7:40~7:55までの15分間あいさつ運動を行うという内容です。

第1回は100名を超す賛同者が参加しました。本日も多くの賛同者が集まり、心地よいあいさつが交わされました。

自分たちの学校をより良いものにするための歩みです。一人一人の力は微力ですが、これだけの力があれば大きな力となります。

子どもたちの「バタフライ効果」は続きます。

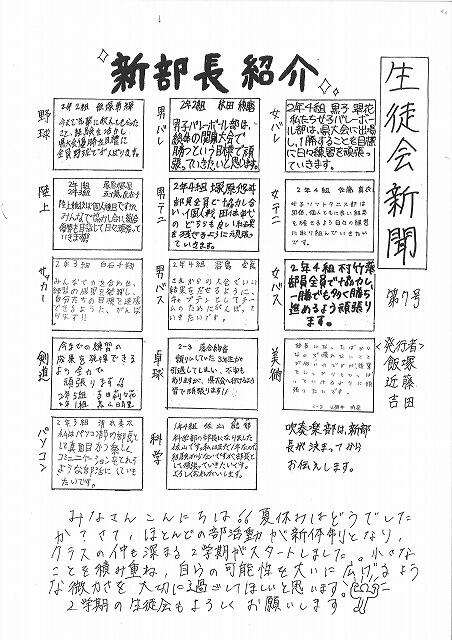

伝統を受け継いでいます!

暦が新しくなり10月を迎えました。今年度の折り返しとなります。

生徒会新聞が手元に届きました。ほとんどの部活動は、新しい部長が選出され、部長を中心に意欲的な活動が展開されています。

運動部は、10月13日(木)~10月15日(土)に行われる下都賀地区新人大会に合わせて調整を行っています。

チームが成長する時期は2度あります。1度目は3年生が引退した時、2度目は3年生が卒業する時です。いずれも、先輩に頼らず自分たちがやらなければと思う時だからです。

気負わず、仲間を信じて、平常心で初めての大会に臨んでください。

本校の新体育館南に「伝統不息」(でんとうやまず)の石碑が建てられています。本校には、建学の精神である「向い原魂」があります。「物事をまじめに根気よく続けよ」「自発的実践的活動を続けよ」という思いが込められ、脈々と受け継がれたものです。現在の生徒会の歩みは、まさに「向い原魂」そのものであり、先人に胸を張って報告することができます。

いよいよ新チームの船出です。向い原魂を心に刻み、ヨットのようにすべての風を追い風にして前に進んでください!

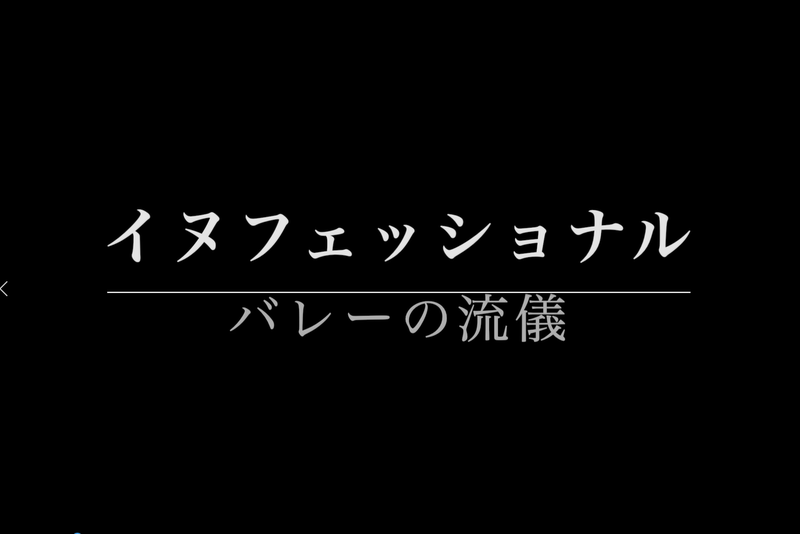

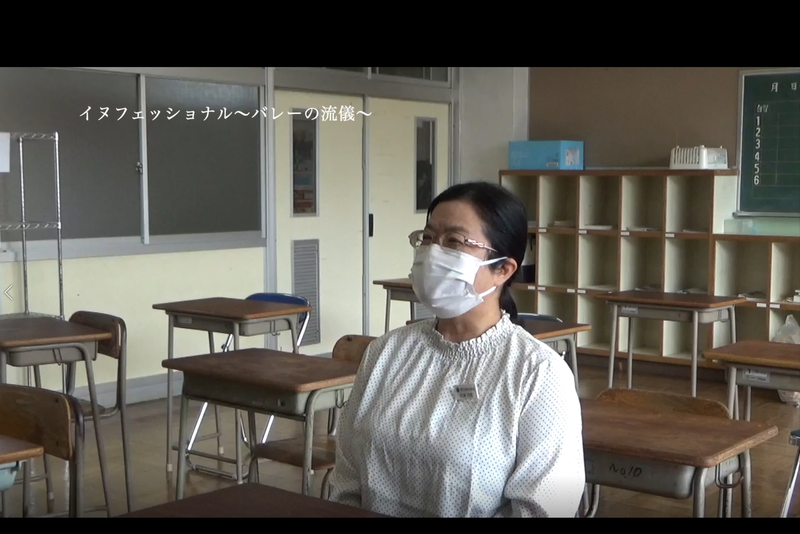

全国大会出場記念ビデオを視聴しました!

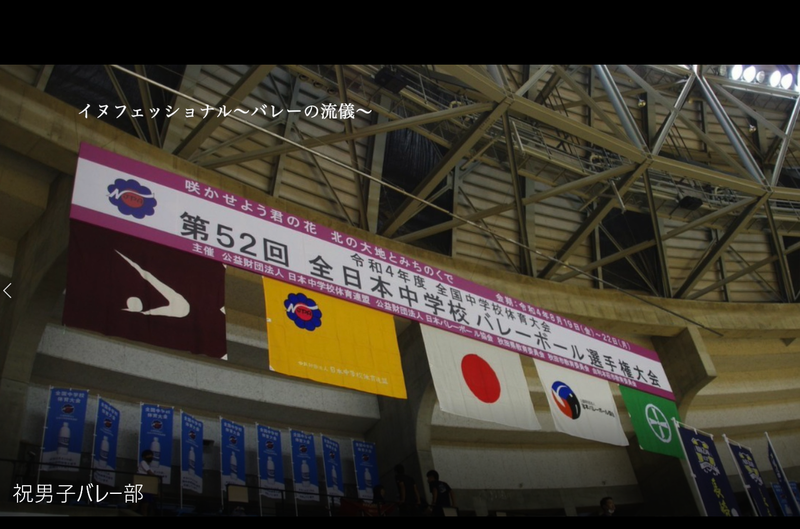

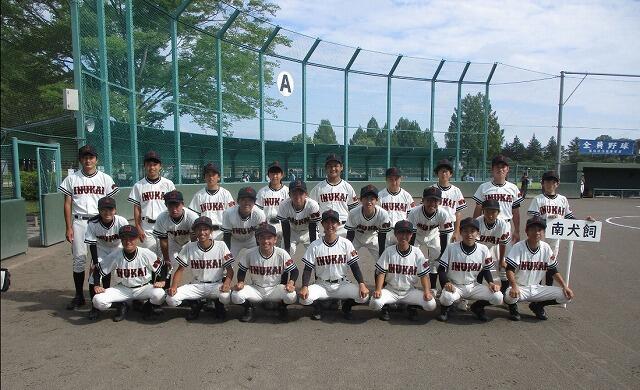

男子バレーボール部は、関東大会を勝ち上がり、全国大会に出場しました。本校男子バレーボール部としては、実に28年ぶりの快挙であり、南犬飼中の名を全国にとどろかせました。

昨年度は、野球部が2度の関東大会出場、今年度は、男子バレーボール部が関東大会、全国大会出場と快挙が続いています。

生徒会は、仲間の活躍をみんなで祝福しようと考え、栄光の奇跡をドキュメンタリー風にまとめた動画「イヌフェッショナル ~ バレーの流儀 ~」を制作しました。

9月29日(木)の給食の時間、7分30秒にまとめられた動画を学級毎に視聴しました。

仲間の活躍を心から祝福できることが素晴らしいのです。みんなで学校を盛り上げていこうとする雰囲気があるから、結果もついてきたのだと思います。

風は自分たちで起こしたものです。まさに「バタフライ効果」です!

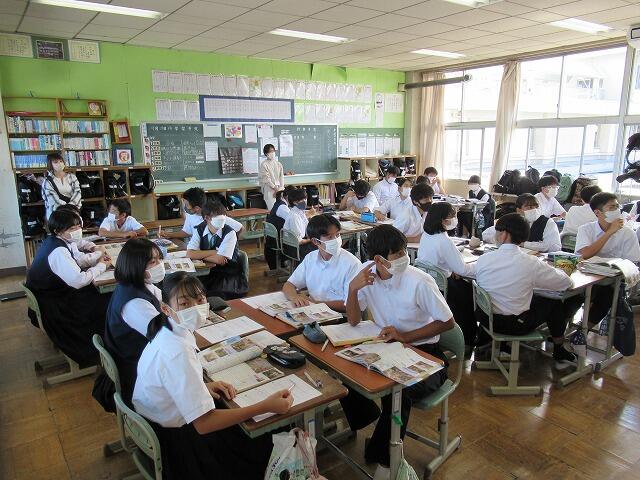

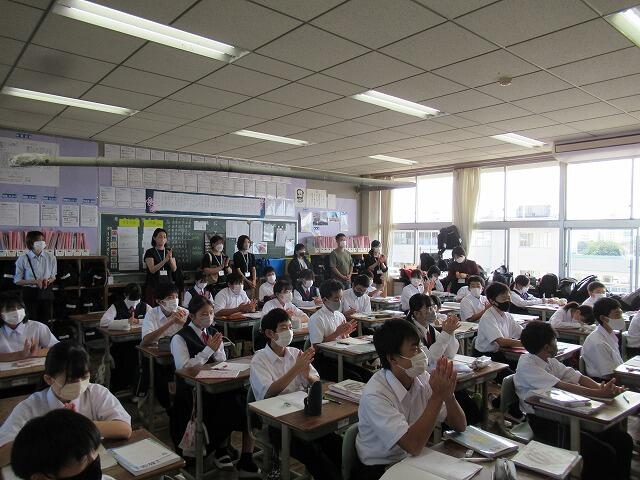

オープンスクール、進路説明会を行いました!

9月29日(木)、午前中の授業4時間を公開しました。事前アンケートでは、授業参参観への参加者は8割弱、進路説明会(3年生及びその保護者)は9割が「出席」と回答しています。

この数字からも、保護者の関心の高さが分かります。

こうして、日頃の授業の様子を公開できることを心から嬉しく思います。

「今日は、担任の先生の授業を楽しみに学校に来ました。」「また、授業参観ができてよかったなと思います。」「中学校最後の授業参観なので来ました。」など、保護者の思いを届けていただきました。

担任の授業に合わせて来校される保護者も多かったように見受けられました。

子どもたちの表情や学級の様子、学校全体の雰囲気を感じ取っていただく機会となることを願っています。

子どもたちから保護者に向けたメッセージ

9月29日(木)、午前中の教育活動をすべて公開する「オープンスクール」を実施しました。1学期(6月)に行った授業参観以来の授業公開です。今回は、すべての学級で担任が行う授業を位置付けました。

オープンスクールを迎えるに当たって、生徒会は保護者に向けたメッセージ動画を制作しました。様々な角度から、生徒会スローガン「心 ~ 想いをカタチに ~」を具現化しています。

生徒、保護者、地域の皆様、教職員で手を取り合ってつくり上げていくのが学校です。子どもたちのメッセージは、すべての関係者の絆を深めていく確かな役割を果たしていると感じました。

子どもたちが創り出している「バタフライ効果」です。

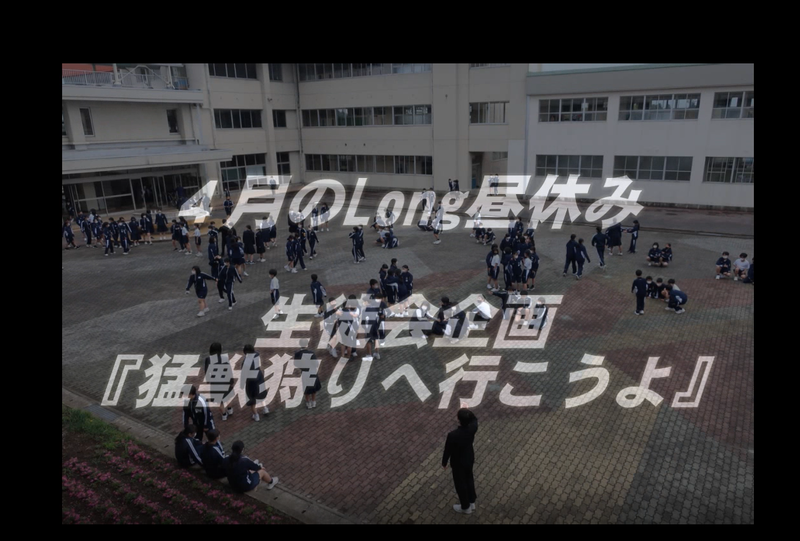

Long 昼休みを楽しみました!

9月28日(水)、第4回Long 昼休みを行いました。

Long 昼休みは、生徒会の発案で月に1回、思い切り遊びを楽しむという企画です。

本日は、「後期に向けて、学級の団結力を高める」というねらいで、学級毎にそれぞれの遊びを実施するという内容です。学級内で対戦する姿、他の学級と真剣勝負する姿など計画はそれぞれ異なりました。

校庭、中庭、新・旧体育館、柔剣道場に分かれて、初秋の昼休みを満喫していました。

◆ グランド ◆

1-4、1-5、2-2、2-3、2-5(ドッジボール)、3-3、1-2 、1-3(鬼ごっこ)

◆ 中庭 ◆

2-1 、2-4 (ドロ警)

◆ 新体育館 ◆

3-1、3-5(バドミントン)

◆ 旧体育館 ◆

3-2、3-4(ドッジボール)

◆ 剣道場 ◆

1-1(しっぽとり)

学級の仲間と一緒に、他の学級の仲間とも一緒に、学級担任も一緒に、Long 昼休みを存分に楽しむ姿が見られました。月に一度でも、こんなに楽しいひとときがあるとよいですね。

たまたま子どもを送り届けたお母さんが、「中学生が夢中になって遊ぶ姿を見て驚きました。みんな本当に楽しそうで安心しました。」としみじみ話す姿が印象的でした。

子どもたちの笑顔と歓声が広がり、優しい風に包まれました。

学校だより9月号

金木犀がほのかに香る季節になりました。

明日9月29日(木)、オープンスクールを予定通り実施します。

オープンスクールを行うに当たって、生徒会は「保護者に向けたメッセージ動画」を制作しました。

1階ホールにて、午前中繰り返し放映しますので、ぜひともご覧ください。

学校だより9月号ができました。ご一読ください。

社会科の研究授業を行いました!

本校は、自分に自信を、生まれ育った地域を誇りに思えるような教育を目指しています。コミュニティ・スクールを展開し、保護者や地域の皆様のおかげで、子どもたちの豊かな学びにつながっています。

また、NIE(教育活動に新聞を取り入れる)の導入により、社会や世界に目を向けるきっかけとなることを期待しています。

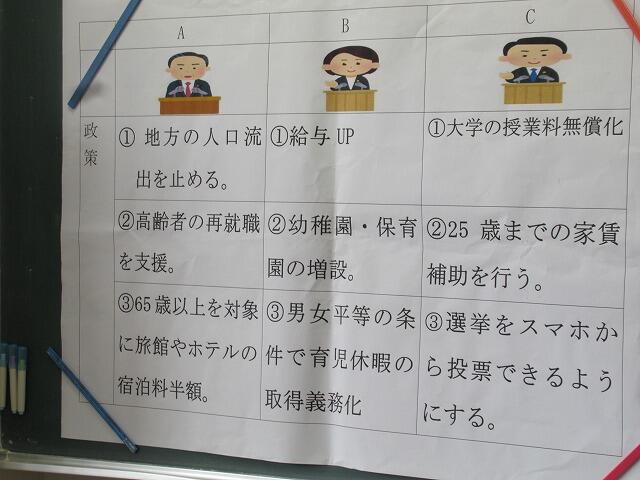

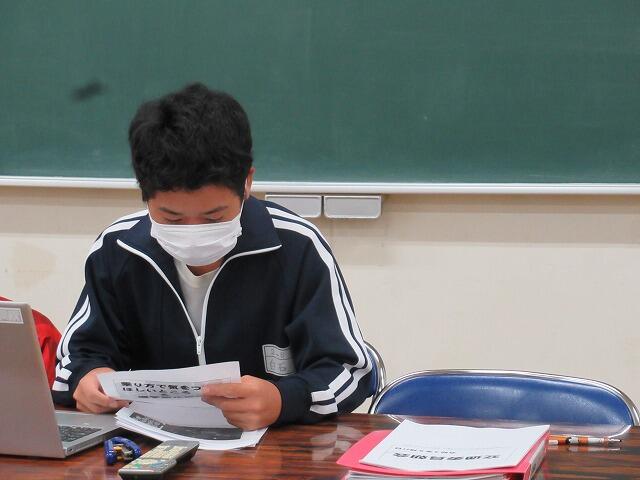

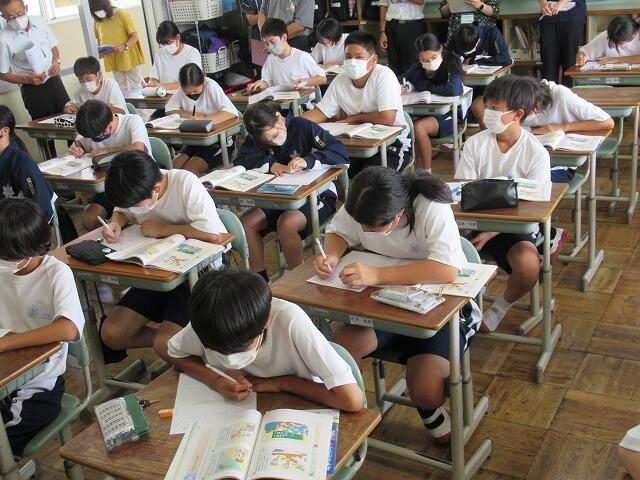

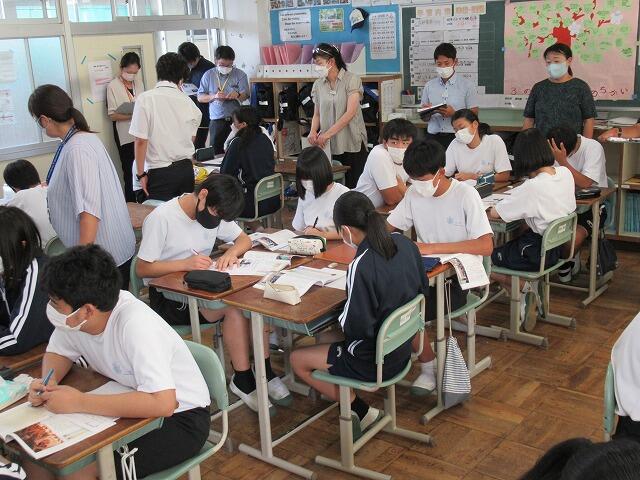

9月27日(火)、3年1組で社会科公民分野の研究授業を行いました。

若者の政治離れが叫ばれて久しくなります。その間、成人年齢は18歳に引き下げられました。

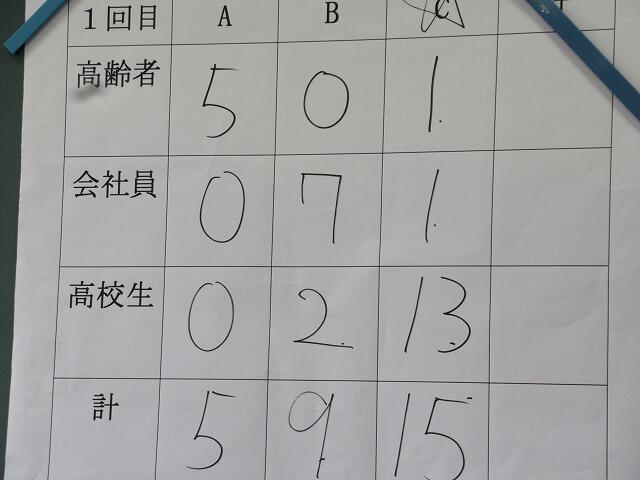

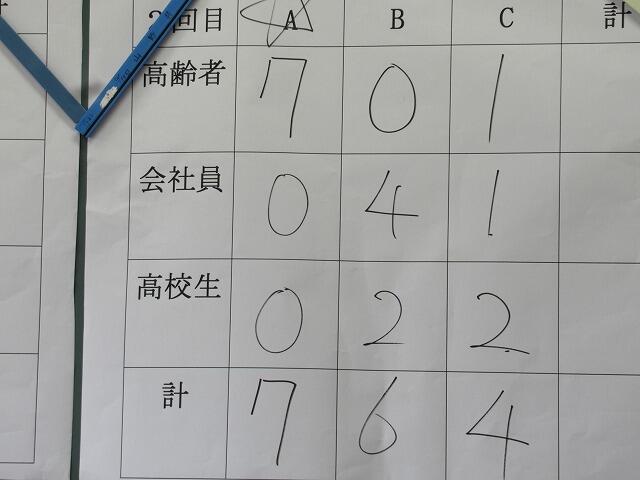

3年1組の教室では、選挙の大切さや現在抱える課題について学んでいました。立候補者の公約に着目し、有権者の世代を考慮して誰に投票するのかを考えました。

公約は、有権者に向けた大切な約束であることに気付いていました。

その後、子どもたちはそれぞれの端末でformsを使い、選挙のシミュレーションを行いました。投票率100%の場合と、直近の選挙における実際の投票率や世代別割合を考慮した2回目とでは、当選者が変わってしまうことに驚いていました。

子どもたちは、3年後には選挙権を有することになります。世の中の出来事に関心を持つこと、そして社会をより良くしようとすること、自分たちの役割であることを自ずと感じ取ることができたに違いありません。

学校での学びは、将来につながっていることを実感する授業でした。

本校の衣替え

「学校は社会の縮図」であると言われます。社会に出ていくための準備や心構えなど多くを学ぶ場でもあります。

子どもたちは、自分たちの学校を自分たちの力で変えていく行動を重ねています。その際、人の話を聴くこと、自分の考えを持つこと、対話を通して納得解を導き出すことを大切にしています。

現在、栃木県では「COOL CHOICE とちぎ」県民運動の一環として、10月31日(月)までクールビズを推奨しています。本校ではこの運動に合わせて「衣替え」を考えています。

夏の暑さ対策として、半袖運動着やハーフパンツで学校生活を過ごす「スーパークールビズ」を先週まで実施してきました。9月26日(月)より制服で登校する「クールビズ」に切り替えました。

来週10月3日(月)に夏服から冬服への「衣替え」を行います。

ただし、10月31日(月)までは本県「COOL CHOICE とちぎ」県民運動に合わせて移行期間とし、個人の判断で気温差に対応していきます。

制服についての勉強会が開かれました!

生徒会は、今年度も引き続き「生活の心得」の見直しを進めています。

これまで「制服」に関する意見もいくつか提案され、改善されたものもあります。昨年度より導入された女子のスラックスはその1つです。

新しい制服を導入するという意見が子どもたちから挙がりました。「制服も時代に応じたものにしていく必要がある」という理由です。意見に根拠を添えるという約束は、子どもたちにも定着しています。

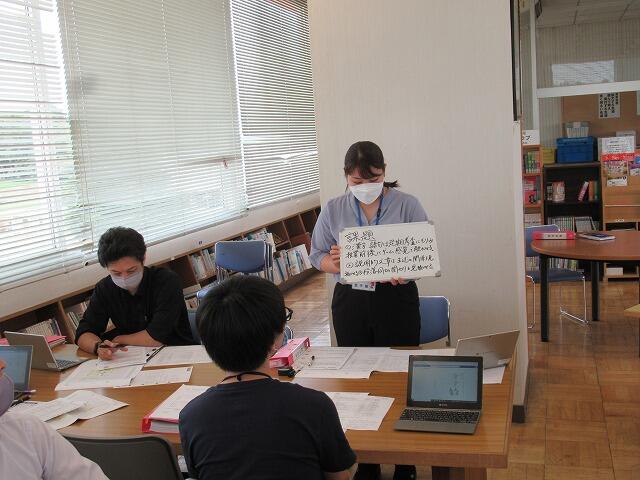

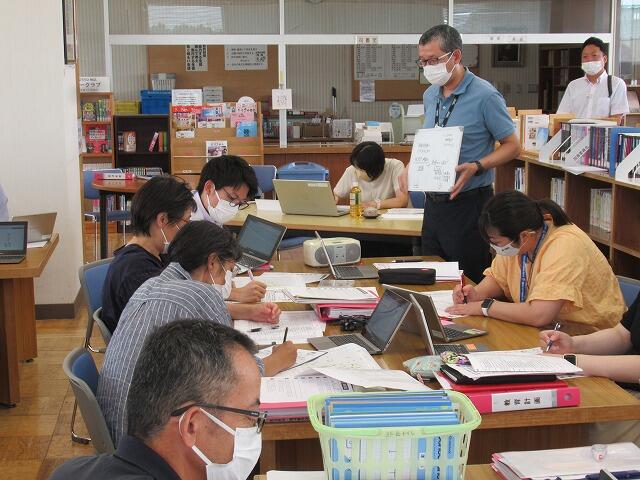

9月22日(木)、生徒会本部役員を対象に「制服勉強会」が開かれました。

□私服と制服の違い

私服:自分のための服=おしゃれ

制服:みんなのための服=身だしなみ → 集団のまとまりを表現

□制服はなぜあるのか(制服の歴史)

詰襟、セーラー、イートン

□多様な性への対応

LGBT :トランスジェンダーへの対応 → ブレザー型、スーツ型の増加

□最新の素材

超撥水、360度ストレッチ、高耐久

制服の役割や意義、制服を変える学校が増えてきた背景などについて学ぶことができました。メモを取りながら、熱心に話を聞き、質問する姿が見られました。

最新の素材に関する実験では、撥水の効果や伸縮に驚いた表情をしていました。

子どもたちの現在の制服に対する改善要望など、本音を耳にすることができたことは大きな収穫です。

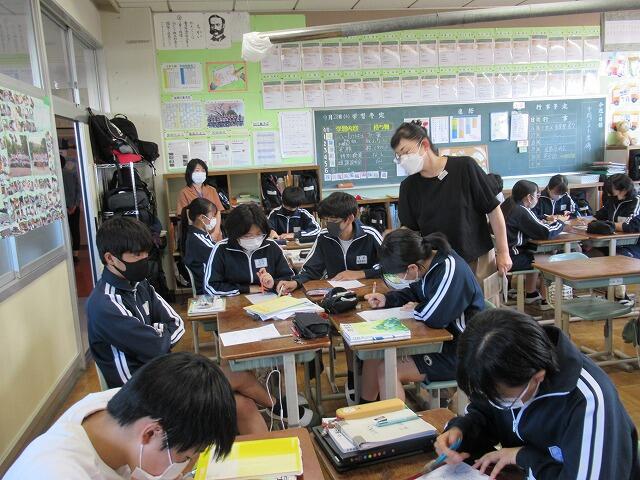

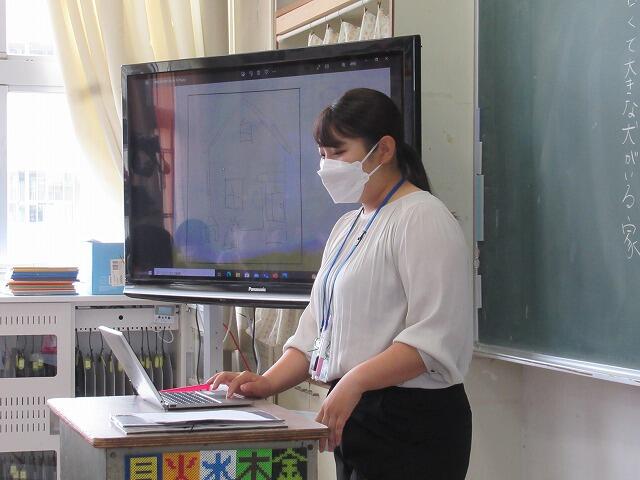

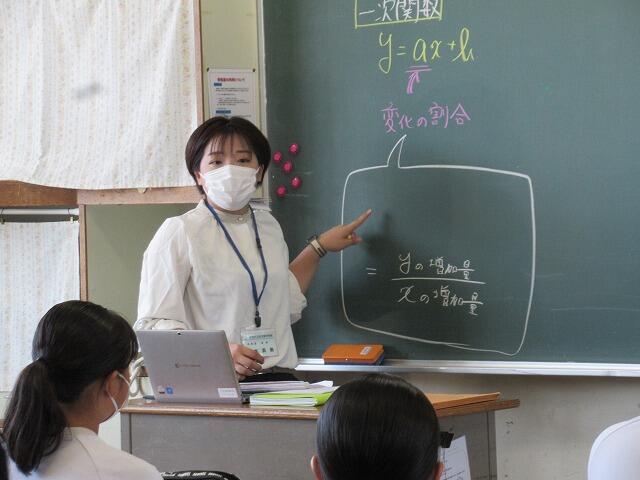

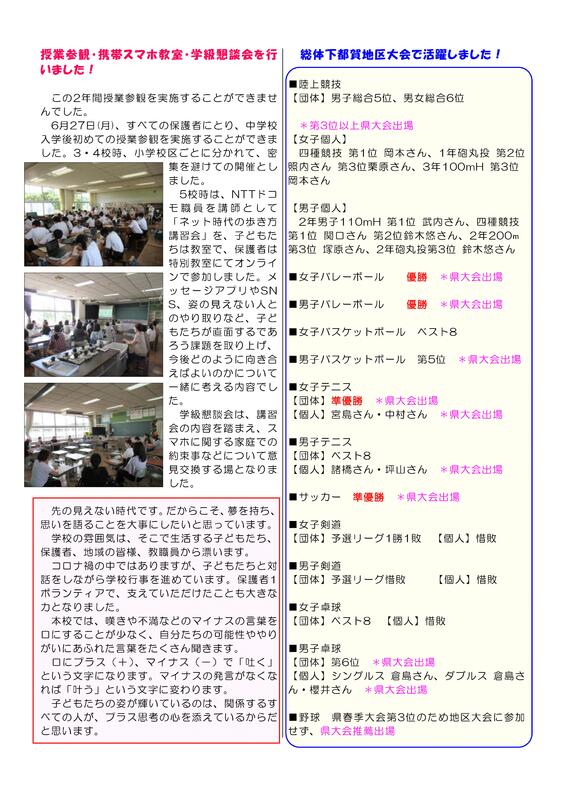

数学科の研究授業を行いました!

本校は、栃木県総合教育センターの研究の一環として、ICTを効果的に活用した数学科の授業づくりに取り組んでいます。今年度は、第2学年「一次関数」の単元で研究実践を進めています。

中学校数学科では、「一次関数」は1つの関門だそうです。したがって、いかに分かりやすい授業を展開するかが求められると授業者はしみじみと語っています。そして、「主体的、対話的で深い学び」につながる単元構成を心掛けたそうです。

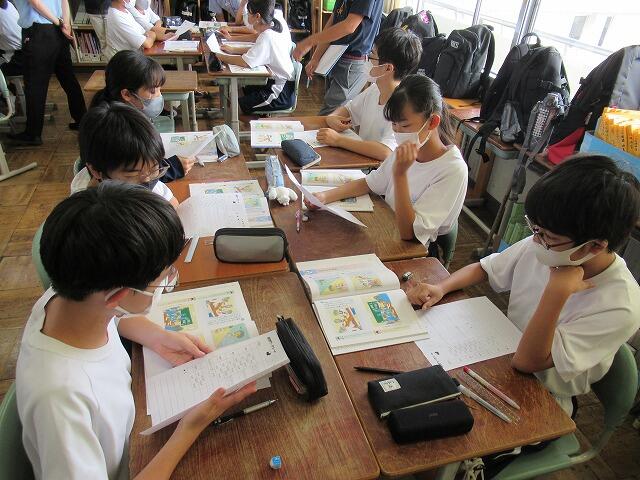

9月22日(木)、数学科の研究授業を2年1組で行いました。

ICTを効果的に活用するに当たっては、「協働的な学び」「個別最適な学び」という視点が大切です。

本時では、「2つの座標から一次関数の式を求める方法を考えよう」というねらいが示されました。

子どもたちは、❶2点からグラフを書く、❷連立方程式から求める、❸変化の割合から求める、という3つの方法を見い出していました。

個人での自立解決、グループでの話合いでは、「自分の考えを持つこと」「友達の考えを聴くこと」「納得解を導き出すこと」が丁寧に行われていました。

個人やグループで導き出した考えを端末に入力し、友達やグループの考えと比較するなど「協働的な学び」が実践されていました。

「線の引き方はどうするの?」「切片はどう求めるの?」「分からない?どうやるの?」という言葉が自然に友達に向けられていました。

教室は、学びを楽しむ子どもたちの表情であふれていました。

「つかむ ー 見通す - 深める - 見つめる」という展開が具現化された授業であったと感じました。

全校生徒に交通安全を呼び掛けました!

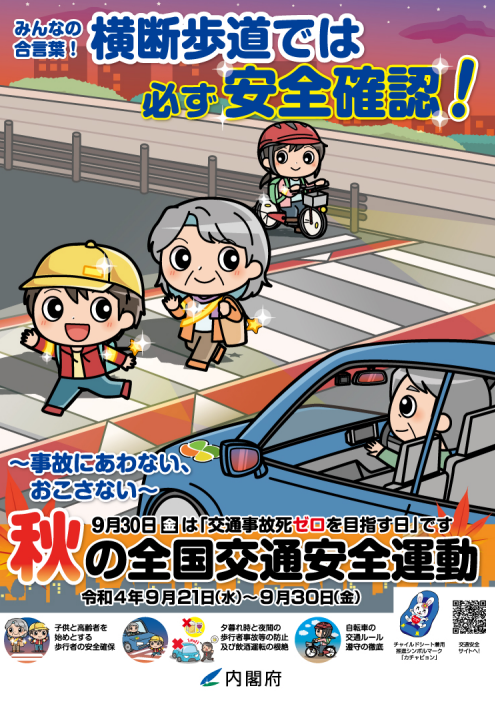

9月21日(水)~9月30日(金)、秋の交通安全運動が全国一斉に行われます。

運動初日の9月21日(水)、オンラインにて交通委員朝会が行われました。

2名の委員さんからは以下のような呼び掛けが行われました。

◆自転車の安全な走行について、法令の順守やマナー

◆通学路の危険個所における留意点

全体的な諸注意に加えて、実際に登下校する通学路の安全を自己点検することは大切なことです。交通委員の皆さん、準備や運営ありがとうございました。

内閣府のスローガンにあるように「事故にあわない、おこさない」を実現していきましょう!

最近、通勤で車を運転していて少しずつ変わってきたと思えることがあります。横断歩道を渡ろうとしている人が見えると、横断歩道前で止まる車が増えてきました。「止まってくれない栃木県」のPR動画の影響が表れ始めているように感じます。

そんな横断歩道前の光景に、ヘルメット姿の本校生徒が見えました。止まってくれた車に軽く会釈をし、渡り終わると「ありがとうございました!」と運転者に言葉を添えていました。

わずか5秒の出来事でしたが、心が洗われるような思いがしました。そして、本校生徒であることを誇りに思えた出来事でした。

こうした、わずか数秒の出来事が社会を変える風になるのだと思います。本校生徒の「バタフライ効果」を垣間見ることができたように感じました。

学校運営協議会を行いました!

9月20日(火)、台風のため臨時休業となりましたが、「第2回学校運営協議会」を内容を変更して実施しました。

当初の予定は、授業及び教育環境を参観していただく予定でした。

本日は、「1学期の学校生活の様子をまとめた動画視聴」「第1回学校評価結果」から感想や気付いたことを述べていただきました。

委員の皆様方からのご意見は以下の通りです。

■「楽しく学校生活を送っている」と回答している子どもが多いことは素晴らしい。

■「自分の考えを述べる」の割合が高いが、こうした取組が増えたのか?

→ 生活の心得の見直し以降、生徒会で意見を述べる場が大変多くなってきた。

■Long 昼休みの企画など、子どもたちの発想が実に素晴らしい。

■制服を変える動きが具体的に動き出したのか?現在の女子の制服は47年前に代わった。これまでも制服を代えるという声はあがったものの、実現されなかった。

■保護者にも、学校生活の様子(動画)を配信できるとよい。

第1回学校評価結果から、子どもたちの変容を感じ取っていただきました。「聴くこと」「自分の考えを持つこと」を大切にしてきた結果であると感じています。

学校の様子を積極的に発信し、子どもたちの良さをみんなで共有できるように心がけていきます。

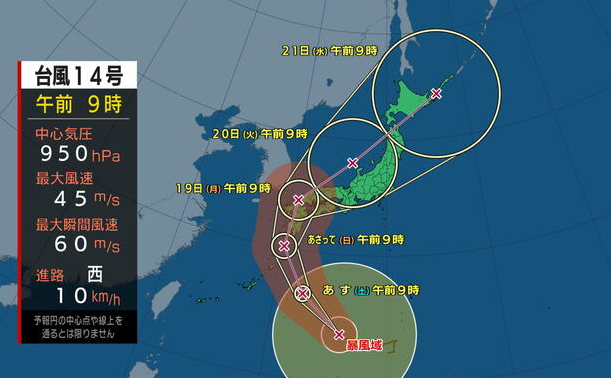

台風接近に伴う9月20日(火)の対応

台風接近に伴う9月20日(火)の対応

台風14号は、勢力を保ちながら関東地方に接近しています。今後、強風や大雨による被害が危惧されます。

9月20日(火)は、町内すべての学校が「臨時休業」となりました。

不要不急の外出を控え、安全に過ごすようご協力ください。

万一に備え、タブレットを持ち帰りましたが、今回オンライン授業は実施しません。

台風14号の接近に伴う3連休明けの登校

「 暑さ寒さも彼岸まで」と言うように、朝夕は過ごしやすくなってまいりました。ゆっくりと、しかしながら着実に、季節は夏から秋へと移り変わっています。

大型で強い台風14号の今後の動きが気になります。

台風は、発達しながら北西へ進む見込みです。9月18日(日)に九州に接近した後、次第に進路を東に変える予想が出ています。関東地方も広い範囲で台風の影響を受け、連休明け9月20日(火)にかけて、台風の影響が続くおそれもあります。

子どもたちの安全を最優先に考え、連休明けの登校について対応していきます。

9月19日(月)お昼頃を目安に、安全・安心メールにて9月20日(火)の登校時間等についてご連絡いたします。

私たちにできること!

今年度、生徒会は「心 ~ 想いをカタチに ~」をスローガンに掲げ、活動を繰り広げています。特別なことを企画するだけでなく、自分たちの学校を自分たちの手でよりよくしていく地道な活動が何より素晴らしいことだと思います。

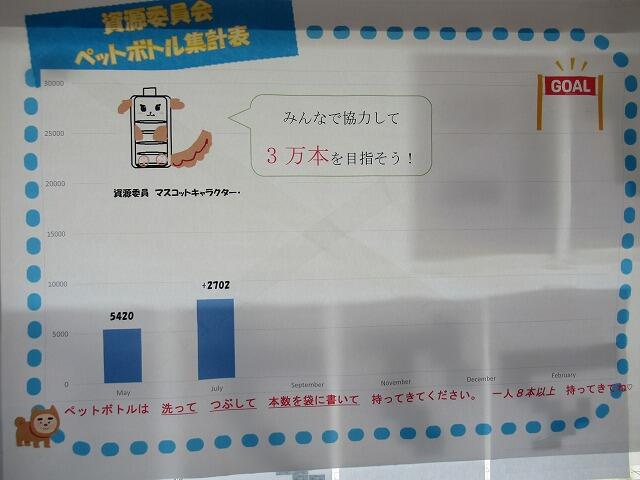

委員会の常時活動もその1つです。

1階ロビーには、子どもたちが家庭から持ち寄った大量のペットボトルが置いてありました。6月から12月(8月は除く)までの6回、回収する計画が立てられました。回収目標は、30,000本です。1回で5,000本が目安となります。9月は、6回中の3回目です。

現在、壬生町では、ペットボトル1本につき1円の回収報償金をいただけます。目標の30,000本は30,000円となり各学年に配分され、子どもたちの活動に還元されます。

子どもたちが、自ら立てた目標に向かって協力する姿が見られます。「想いをカタチに」する姿は、委員会の常時活動に表れています。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。

まさに、こうした微力が学年や学校の元気につながります。そして、地球全体の環境問題を改善する大きな風になっていくのです。

校内研究授業の様子 ②

9月13日(火)、校内研究授業を行いました。

3年2組では、国語科「曖昧な文 分かりづらい文」が行われました。

導入で、「白くて大きな犬がいる家」のスケッチを描かせました。白くて大きいのは「犬」なのか「家」なのか子どもたちの説明も分かれました。

意味が曖昧な文の原因を捉え、解決策を見つけることをねらいとしました。

話し言葉では、こうした曖昧な表現を用いてしまうことが時折あります。グループで楽しそうに解決策を考えていました。

1年3組では英語科「スリーヒント・クイズをしよう」が行われました。

本時では、What is this ? や Who is this ? などの既習事項を用いて、友達にクイズを出したり、考えたりすることができることをねらいました。

3つのヒントを使ったクイズを考えました。ヒントの出し方やヒントの順番を工夫するだけで、クイズがより楽しいものになることを実感していました。

英語でのコミュニケーションを楽しむ様子が教室一杯に広がっていました。

本校の授業は、導入で「つかむ」、授業全体を「見通す」、ペアやグループで「深める」、本時に分かったことを「見つめる」が基本展開となっています。

そのためには、自分の考えを持つこと、友達の考えを聴くことを大切にします。

学級で安心して発言できる雰囲気も漂うようになってきました。多感な中学生の時期ですが、こうした授業をすべての教科で展開していきます。

校内研究授業の様子 ①

9月12日(月)、校内研究授業を行いました。

2年3組では、数学科「一次関数のグラフ」が行われました。第1学年で学んだ比例のグラフと比較し、傾きや切片を見い出すまでの過程が、丁寧に繰り広げられていました。

子どもたちは、ペアになって、自分の気付きや考えを伝えあっている姿が印象的でした。

1年3組では理科「いろいろな気体とその性質」が行われました。本時では、アンモニアの性質を理解し、目の前で行われる不思議な実験の理由を説明するという内容でした。

「なぜ、透明な水が赤くなるのだろう?」「なぜ、噴水ようになるのだろう?」と疑問が次から次へと浮かんできます。これが、理科の魅力です。

それぞれの疑問に対する個人の予想を持ち寄り、グループで話し合ってタブレットに考えを入力していました。

学校生活の大半を占めるのは授業です。「授業は学校の生命線」であると考えます。

学ぶ楽しさを実感するためには、「自分の考えを持つ」「友達の考えを聴く」ことから始まります。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。それぞれの考えを伝えあうことで、教室内に風が起こります。風は、正しい答えから起こるとは限りません。考えを述べる小さな勇気を大切にしてほしいと思います。それが、大きな変化を起こすきっかけになるのですから…。

給食に「ヤシオマス」が提供されました!

9月13日(火)、給食メニューに「ヤシオマス」が提供されました。国の事業を受け、栃木県養殖漁業組合からいただいたものです。

ヤシオマスは、栃木県の特産魚です。身の色が県の花であるヤシオツツジに似ていることから命名されました。ヤシオマスは、ニジマスが卵を持たないように改良されており、その分栄養が身に行きわたるため、おいしいとされています。贅沢な食材でもあります。

今日は、醤油に付け込んだヤシオマスを焼いていただきました。

子どもたちの声です。

「魚はあまり好きではないけれど、おいしく食べることができました!」

「欠席者の分と合わせて2切れいただきました。とてもおいしかったです!」

栃木県には、たくさんの誇れるモノがあることを知りました。学校では、このように給食を生きた教材とした食育が行われています。地域の魅力を感じる給食の時間となりました。関係する皆様に感謝しつつ、ごちそうさまでした!

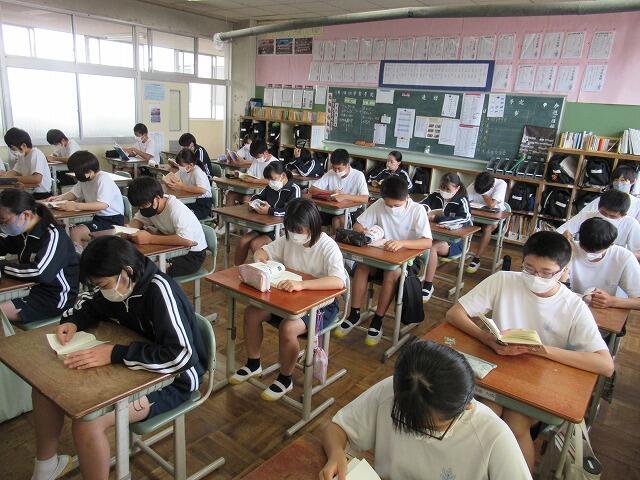

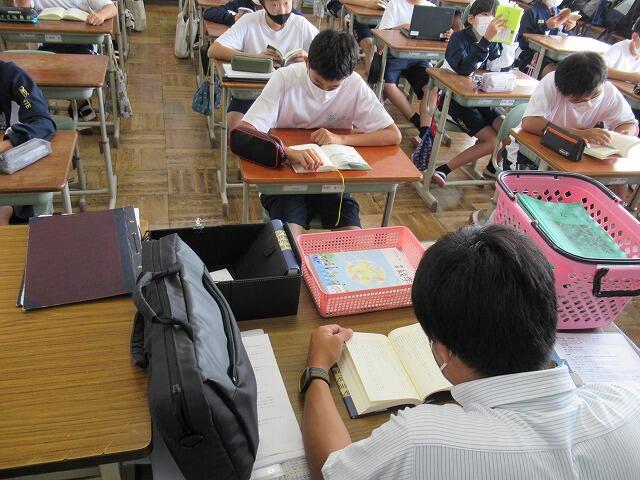

読書活動・新聞利用を紹介します!

本校では、毎朝、8:05~8:20までの15分間、好きな本を持ち寄り「読書」を行っています。心穏やかで落ち着いた1日がスタートできています。子どもたちと一緒に、学級担任も読書をしています。

また、令和3年度より、教育活動に新聞を取り入れるNIEに取り組み始めました。

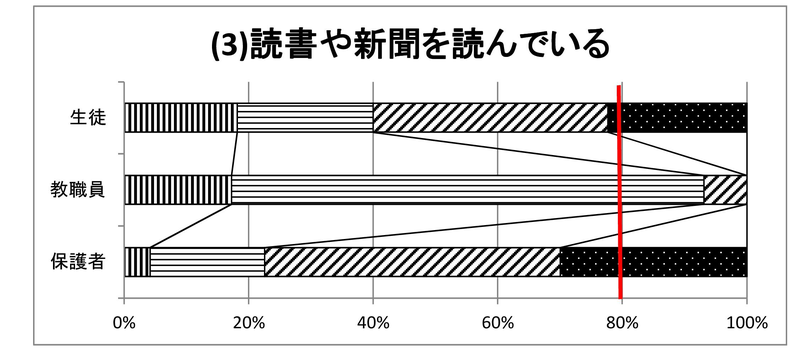

令和4年度 第1回学校評価の結果では、「読書や新聞を読んでいる」という項目において、課題が見られました。家で本を読む時間を見いだすことが容易ではないこと、「新聞を読む」という内容を新たに加えたことが考えられます。

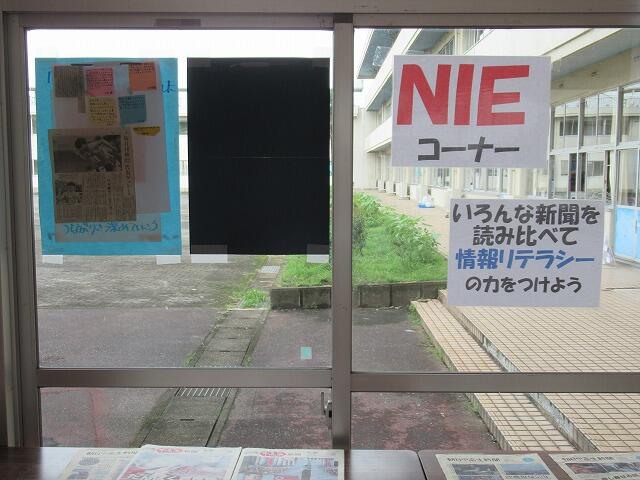

全校生徒が利用する昇降口付近に、「NIEコーナー」を設置し、子どもたちが関心を持ちそうな新聞記事を紹介しています。

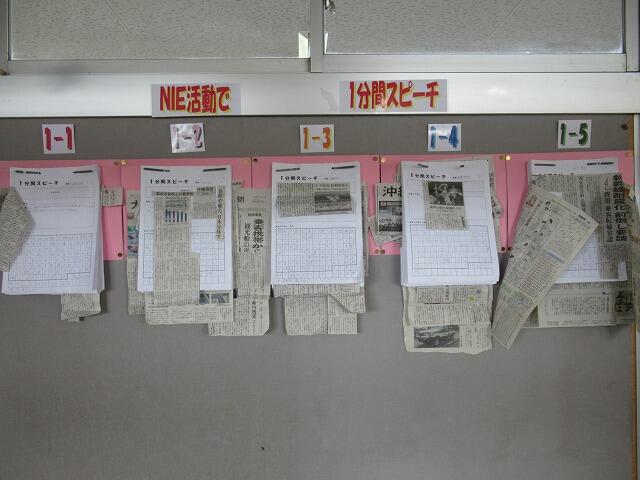

第1学年では、入学後の5月から「NIEで1分間スピーチ」に挑戦しています。

子どもたちは、you tubeで興味・関心のある事柄を視聴しています。you tubeでは、自分が関心あるものしか目にしません。新聞は、様々な情報に触れることができる点が大きなメリットです。新聞を読むということは、このような効果があります。

家庭でじっくりと読書をしたり、新聞を読んだりする姿はあまり見られないのかもしれません。

本校では、「自分の考えを持つ」ことを大切にしています。読書や新聞を通した教育活動を思考の広がりや深まりにつなげていきたいと思います。

給食メニューに「鮎」が登場しました!

明日9月10日(土)は十五夜です。1年で最も美しいと言われる「中秋の名月」を鑑賞しながら、収穫に感謝をする行事です。ススキと団子を飾る光景は、今ではほとんど見られなくなってしまいました。

9月9日(金)、十五夜にちなんだ給食メニューが提供されました。

本日のメニューけんちん汁には、秋が旬の食材がたくさん使われていました。他に「鮎の竜田揚げ」がありました。この鮎は、国の事業により漁業組合から提供されたものです。旬の食材をおいしくいただきました。

中秋の名月を鑑賞し、移り変わる季節を感じるひとときもよいものですね。

英語検定無料受験の実施について

英語検定無料受験の実施について

壬生町では、令和4年度より「ゆうがおEnglishイノベーション事業」として、年間20回の英会話、オンライン海外派遣事業、英検無料実施が始まりました。

英会話は、週に1回、朝の読書時間を用いて定着してきました。今回初めて、英語検定の無料実施が始まりました。英語検定の資格は、一部の私立高等学校の受験に際して加点要因ともなっています。

来月10月の受験が初めての試みです。今回、2級3名、準2級21名、3級52名の合計76名の子どもたちが希望しました。町では、1人につき年1回の受験料金を個人負担無料としています。とても有り難い支援であり、心より感謝申し上げます。

次回は、令和5年1月14日(土)、壬生城址公園ホールでの実施を予定しています。

「バタフライ効果」を生み出すもの…!

教室を巡回していると、2学期に向けた子どもたちの目標が目に入ってきます。一人一人の目標を見ていると、節目ごとにスタートラインに立ち、自分に言い聞かせるような心の灯を感じ取ることができます。前を向こうとする気持ちや動機付けは、大切なことです。自分自身のため、誰かのために行動するエネルギーとなるからです。バタフライ効果を生み出すものが、教室にはたくさん詰まっていました。

昇降口のプランターに、「メランポジウム」の苗を植え、登校する子どもたちの目を楽しませてくれています。中庭の花壇には、マリーゴールドや日々草が色鮮やかに咲いています。

緑化委員の皆さんやボランティアの皆さんが、起こしてくれている風です。こうした風を感じ取ると、心が和みます。

歩みを止めない生徒会に注目しています!

歩みを止めない生徒会に注目しています!

9月7日(水)、生徒会中央委員会が開かれました。

令和3年度に行った「生活の心得の見直し」について、今年度も継続して行う提案が生徒会長からありました。自分たちの学校を、絶えずよりよいものにしていく意気込みが伝わってきます。各学級へは、以下のような言葉で呼び掛けました。

各学級の皆さん

生活の心得の再検討について

2022年9月7日 生徒会長

南犬飼中学校にはいわゆる校則というものはありません。その代わりになるものが、はばたきに掲載されている「生活の心得」です。私たちの学校生活は、この「生活の心得」を基準に生活しています。

【 中略 】

「生活の心得」は、自分たちの生活に責任を持ち、よりよい学校生活をするためにあるものです。長年、南犬飼中学校の先輩方は、この「生活の心得」を大切にしてきました。

しかし、時代も変わり様々なことが大きく変わってきました。そこで、昨年度生徒会として「生活の心得」の見直しを行いました。「生活の心得」の見直しは簡単なことではありませんでした。3か月という間に、何度も何度も話し合いを重ね、悩み、みんなで納得解を見つけていきました。そこには皆さんの「心」が必要でした。今までの良いところと、改善するところの見極めが重要であり、よりよい学校生活をするために、毎日の生活に責任を持つという目で見直しを図っていくことが大切でした。

そして今年度、ここまで大きな問題もなく、学校生活を送ることができているのは、生徒の皆さんが「生活の心得」を守るだけでなく、社会の常識やマナー、モラルを守りながら生活してくれているからです。本当に感謝していますし、そんな生徒会員一人一人を誇りに思います。

今年度の生徒会スローガンは「心 ~ 想いをカタチに ~」です。「生活の心得」を再検討し、さらに問題点や課題を把握・改善することに努め、皆さんの想いをカタチにできればと思います。

2学期のテーマは「バタフライ効果」です。

昨年度、「自分たちが学校を変えることを実感できた!」という言葉を、多くの子どもたちが口にしていました。まさに、小さな力で大きな変化を生み出しました。微力を大切にできる雰囲気が漂い始めました。頑張れ、生徒会!

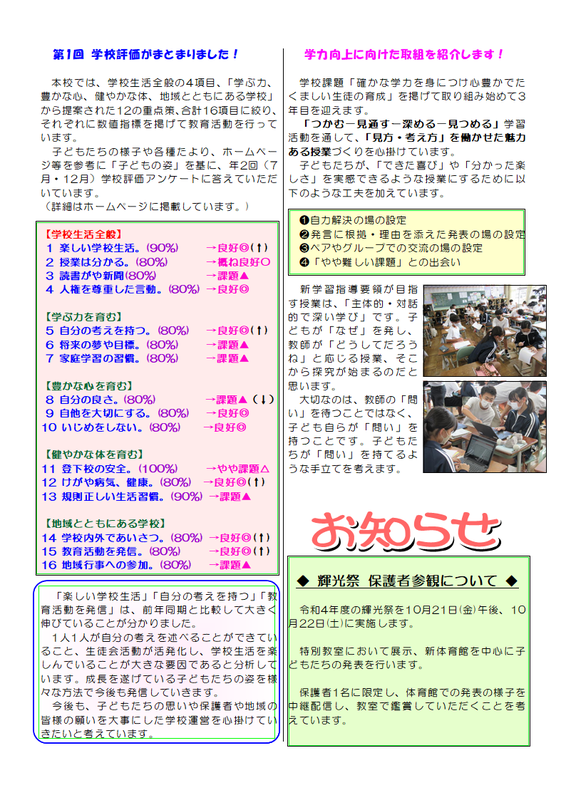

第1回 学校評価(7月)の結果がまとまりました!

第1回 学校評価(7月)の結果がまとまりました!

本校は、令和2年度より年間2回の学校評価を行ってきました。

学校評価は、保護者や地域の皆様にも学校経営に参画していただき、よりよい学校にしていくために有効な手立ての1つであると考えます。

子どもたちや保護者、地域の皆様のご意見を、スピード感をもって学校運営に反映していきたいと思います。学校行事などの終了後に、保護者の皆様に感想をお願いしていますが、こちらも学校評価の1つと考えています。

マークシート方式からFormsでの回答に切り替えましたが、保護者の皆様のご理解とご協力によりスムーズに移行することができました。心より感謝申し上げます。

令和4年度 第1回学校評価(7月)結果がまとまりました。

教育活動が思うように進められない中ではありますが、子どもたちの創意と工夫により学校生活に勢いと潤いが感じられます。昨年度の学校評価との比較から、学校生活への満足度の高まりも見られています。

「ホームページ - 学校概要・学校評価」に掲載しましたのでご確認ください。

自由記述に対し、学校として回答させていただきました。貴重なご意見をありがとうございました。

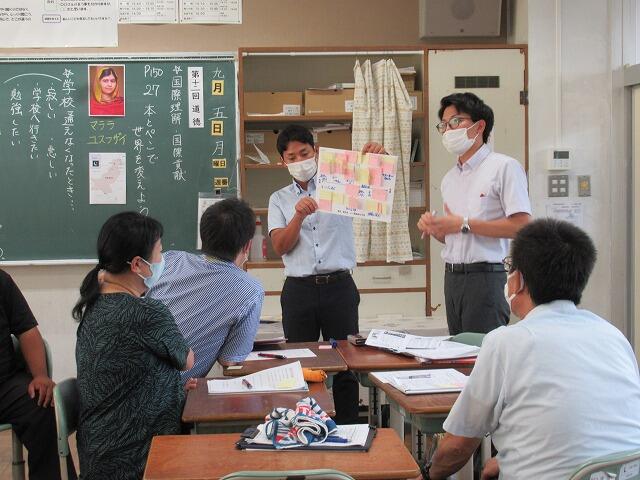

学力向上(道徳科)研究授業を行いました!

9月5日(月)、学校課題・学力向上プロジェクト「道徳科研究授業・授業研究会」を1年4組と3年4組で実施しました。

1年4組は「公平と不公平」について考えました。事例A:年齢の違いで、お年玉の額が違うことは公平か。事例B:障がいがあることによる優先入場は公平か。事例C:字が上手いという理由で、班長さんがCさん1人にまとめをお願いすることは公平か。3つの事例を基に公平について考える授業でした。

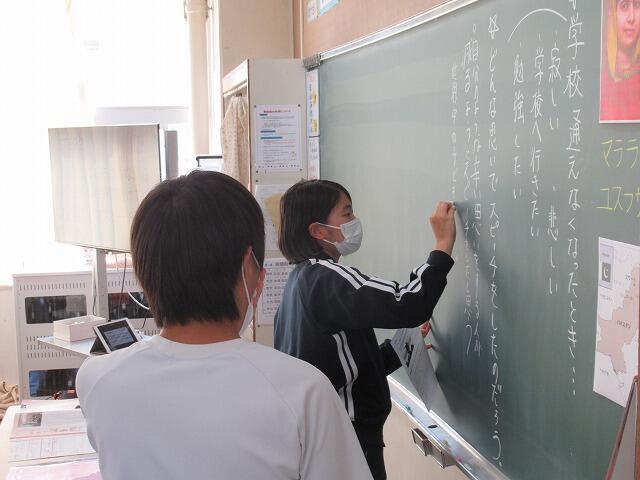

3年4組は「本とペンで世界を変えよう」という教材です。マララ・ユスフザイさんが、世界に向けてスピーチする姿に共感させ、世界の平和のために自ら関わろうとする態度を養うことをねらいました。

2つの学級に共通していたことがありました。

❶学級内には、安心して発言できる雰囲気が漂っていました。

❷聴くこと、考えを持つこと、学び合う子どもたちの姿がたくさん見られました。

❸子どもたちの考えを引き出す発問となっていました。

道徳科の授業づくりについて、自主的な研修が開かれるようになってきました。子どもたちが学び合っているように、教職員もまた学び合う姿が増えてきています。

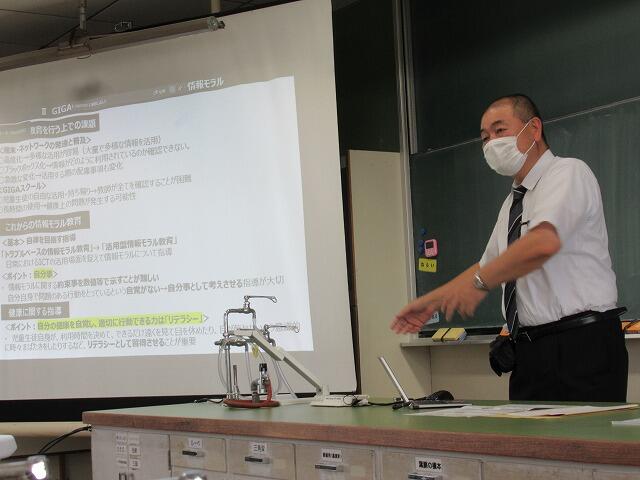

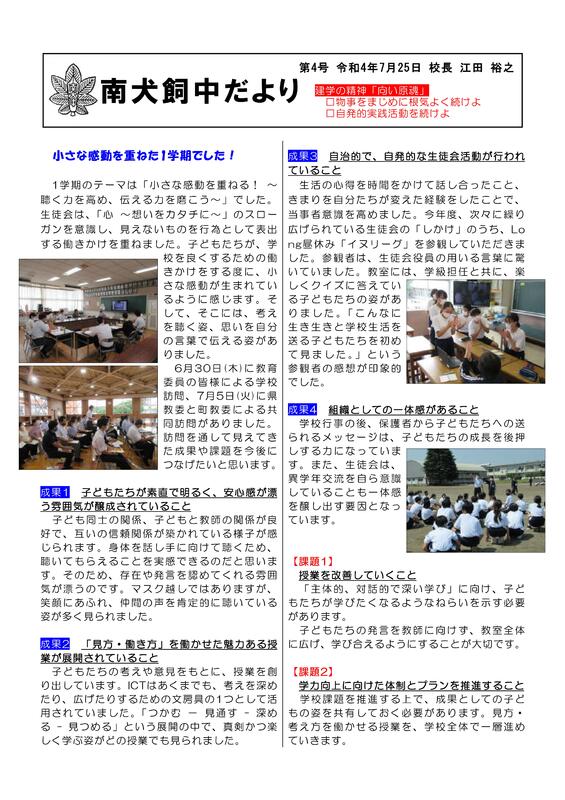

学力向上に向けたICT活用研修を行いました!

9月1日(木)、第2学期の初日ではありましたが、学力向上に向けたICT活用研修を行いました。この日は、白鴎大学 教育学部 教授 上野 耕史 氏 をお招きしました。

上野先生は、文部科学省初等中等教育局 教育課程課 教科調査官等を歴任され、国のGIGAスクール構想を牽引してきた第一人者です。

「来たるべき未来社会を創り出す人を育てる」必要があります。

教育に求められているのは、「よりよい社会と幸福な人生の創り手となるための力」です。そのためには、どのように授業を改善するのかが問われています。したがって、今回の研修は「授業改善につなげるために、いかにICTを効果的に活用すればよいか」をねらって行いました。

1人1端末を用いた授業のキーワードは、「個別最適な学び」「協働的な学び」です。

「個別最適な学び」「協働的な学び」を実現するためには、「情報活用能力」が必要不可欠です。

こうした取組は、「教科をつなぎ」「小学校と中学校をつなぎ」「過去と今、今と未来をつなぎ」、教育の可能性を広げていくことを実感しました。

60分間があっという間に感じた研修となりました。

上野先生には、次回11月30日(水)の授業研究会において指導・助言していただく予定です。

校内実力テストを行いました!

9月2日(金)、第2学年と第3学年は、校内実力テストを行いました。

第2学期が始まったばかりではありますが、1日で5教科すべてを行うのですから集中力が必要です。

どの教室でも、じっくりと問題に向き合う姿が見られました。

「風はすべて向かい風。わたしがどこを向くかだ!」という言葉を教えてもらいました。

ヨットは向かい風でも前に進むことができます。正面からの風に対して直進することはできませんが、帆であるセールを操作すれば斜め前に進むことができます。ジグザグに折り返しながら、少しずつ目的地をめざす推進力に変えることが可能です。ヨットはすべての風を追い風にすることができるのです。

追い風ばかりでも、向かい風ばかりでもありません。自分自身の向き方で風向きを変えることができます。ヨットのように、すべての風を追い風にしてください。

第2学期始業式を行いました!

第2学期始業式を行いました!

9月1日(木)、第2学期始業式を行いました。

各学年代表の言葉には、力強い決意が込められていました。

■第1学年代表 中村さん

1年生全体として、あいさつや感謝の言葉を伝えたい!バランスよく文武両道をやり遂げたい!

■第2学年代表 細井さん

苦手な勉強だからこそしっかりと向き合いたい!部活動を引き継ぎ、あいさつ、返事、素早い行動を心掛けたい!

■第3学年代表 飯村さん

自分のペースで学習する習慣を身に付け自信を得たこと!前向きな空気感を大切に、学年全体で受験に向かう雰囲気をつくりたい!後輩には、3年生の姿を見てほしい!

3名の代表に共通していたのは、個人の目標にとどまらず、学級や学年さらには学校全体に向けたメッセージを述べていたことです。

2学期も「想いをカタチに!」する姿が期待できそうです。

今学期も1つのテーマを掲げ、教育活動を進めていきます。

今行っている小さなことは、子どもたちの未来に対しても意味があります。大きな夢を育てるとても大切な積み重ねだからです。

「バタフライ効果」は、先行き不透明な時代において、人間の可能性にスポットライトを当ててくれています。

誰かのために言葉を贈ってほしいと思います。誰かのために動いてください。言葉や行動は、蝶の羽と一緒です。蝶の羽の力は、微力かもしれません。しかし、無力ではありません。小さな力が、世界を変える力につながります。

微力を大切にできる校風を創り上げましょう。そして、可能性の広がる2学期となることを期待しています。

たくさんの賞状を伝達しました!

7月から8月にかけ、各種大会やコンクールが行われ、南犬飼旋風を巻き起こしました。見事な活躍であったと思います。9月1日(木)、賞状などを伝達しました。

■ 下都賀地区総合体育大会陸上競技大会

共通男子四種競技 第1位 関口さん、共通男子四種競技 第2位 鈴木悠さん、共通女子四種競技 第1位 岡本さん、共通女子四種競技 第2位 井田さん、3年女子100mH 第3位 岡本さん、2年男子砲丸投 第3位 鈴木悠さん、2年男子110mH 第1位 武内さん、2年男子200m 第3位 塚原さん、1年女子砲丸投 第2位 照内さん、1年女子砲丸投 第3位 栗原さん

■ 下都賀地区総合体育大会バレーボール大会 男子の部 優勝

■ 下都賀地区総合体育大会バレーボール大会 女子の部 優勝

■ 下都賀地区総合体育大会ソフトテニス大会 準優勝

■ 下都賀地区総合体育大会サッカー大会 準優勝

■ 下都賀地区総体卓球大会 男子シングルス 第3位 倉島さん

■ 下都賀地区総体卓球大会 男子ダブルス 第3位 櫻井さん、倉島さん

■ 下都賀地区総合体育大会水泳競技大会

女子200m背泳ぎ 第1位・ 400m自由形 第2位髙山さん、男子200m個人メドレー 第3位 臼井さん

■ 栃木県中学校春季体育大会水泳競技大会 2年女子200m背泳ぎ 第3位 髙山さん

■ 全日本中学校通信陸上競技大会栃木県大会

共通女子走幅跳 第6位 板橋さん、共通女子100mH 第6位・ 共通女子四種競技 第4位 岡本さん

■ 栃木県総合体育大会陸上競技大会

共通男子四種競技 優勝 関口さん、2年男子110mH 優勝 武内さん、共通女子四種競技 第5位 岡本さん、3年女子100mH 第5位 岡本さん、1年女子砲丸投 第7位 照内さん

■ 栃木県総合体育大会バレーボール大会 男子の部 準優勝

■ 第57回関東中学校バレーボール大会 男子の部 第5位

■ 第52回全日本中学校バレーボール選手権大会 出場

■ 下都賀支部総体卓球強化大会

女子シングルス 第3位 三河さん、男子ダブルス 準優勝 櫻井さん、倉島さん、女子ダブルス 準優勝 三河さん、飯島さん

■ 下都賀支部新人バレーボール大会 男子の部 優勝

■ 下都賀地区新人水泳競技大会 女子200m背泳ぎ 準優勝、400m自由形 準優勝 髙山さん

■ 第64回栃木県吹奏楽部コンクール 中学校の部A部門 銀賞

■ 第35回栃木県マーチングコンテスト A部門 中学校 金賞

■ 下都賀地区中学校文化連盟主催生徒作品展覧会

平面作品の部 優秀賞 大栗さん、澁田さん、大栗さん、塩﨑さん、福田さん、髙村さん

書写の部 優秀賞 山野井さん、今野さん、佐山さん、見當さん、荒川さん、十文字さん、池田さん

立体作品の部 優秀賞 永吉さん

多岐にわたる分野で、素晴らしい活躍をしている皆さんを誇らしく思います。

自分の歩んだ足跡を見つめてください。そこには、一生懸命に注ぎ込んだ想いやたくさんの熱量があるはずです。だから、一人一人が輝いているのです。どうぞ、自分に自信を持ってください。

素晴らしい活躍に改めて拍手をおくります。

吹奏楽部が、栃木県マーチングコンテスト「金賞」となりました!

吹奏楽部が、栃木県マーチングコンテスト「金賞」となりました!

8月23日(火)、県南体育館で栃木県マーチングコンテストが行われました。

本校の吹奏楽部は、見事「金賞」となりました

10月2日(日)、千葉市の千葉ポートアリーナで開催される第28回東関東マーチングコンテストに出場します!

約1か月の練習期間があります。心を一つにして動きと音色を合わせ、皆さんにしかできない演奏を創り上げてください。

活躍を期待しています!

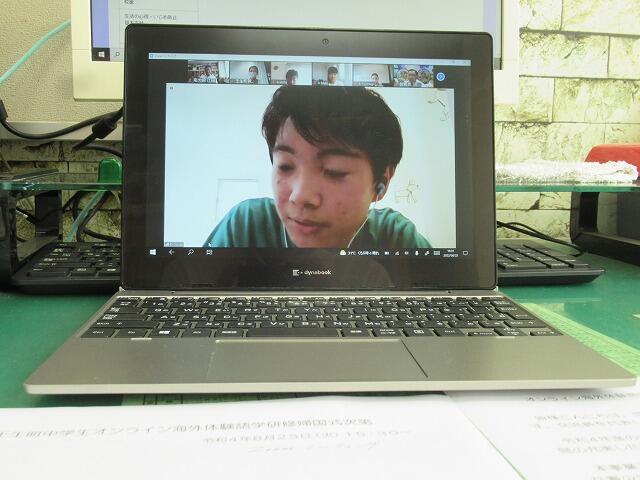

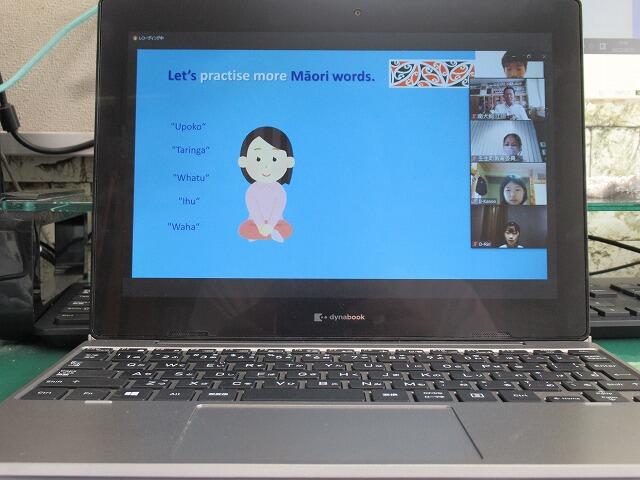

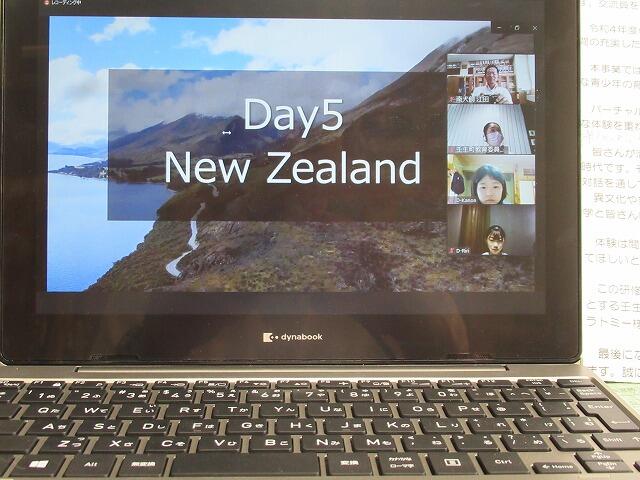

壬生町中学生オンライン海外体験語学研修の帰国式が行われました!

壬生町中学生オンライン海外体験語学研修が、8月15日(月)~8月19日(金)に行われました。本校からは12名(1年生6名、2年生5名、3年生1名)が参加しました。

本事業では、外国語による表現力と理解力を高めること、国際感覚豊かな青少年の育成と国際交流推進を図ることを目的としています。

バーチャルではありますが、オーストラリア、ニュージーランド及びシンガポールでのホームステイや観光、異文化体験など貴重な経験を重ねました。

8月23日(火)、帰国式が行われました。参加者の感想の発表や映像による研修の振り返りがありました。振り返りの映像から、外国の文化に触れ、日本との違いや異文化を理解するや同世代の外国の仲間と交流する楽しさを体験することもできたようです。「楽しかった!」「将来ホームステイをしてみたい!」「もっと英語を学びたくなりました!」などの意欲の高まりが伝わってきました。

子どもたちが活躍する2030年以降は、今よりも変化が激しく、予測困難な時代です。そうした中で求められるのは、対話を通して理解を深めること、対話を通して納得解を導き出すことです。

異文化や多様な考えを理解するための対話は欠かせません。このような体験は、間違いなく力になります。この体験を将来の自分の土台作りとしてほしいと思います。

このような研修を企画してくださった壬生町並びに田村幸一教育長様をはじめとする壬生町教育委員会の皆様、多大な寄付をしてくださった㈱タカラトミー様、㈱アクトリー様に心から感謝申し上げます。

バレーボール部の皆さん、お帰りなさい!

8月21日(日)、18:00、全国中学校バレーボール大会が行われた秋田県から学校に戻ってきました。約700㎞の行程で7時間かかります。

グループ戦3組、広島県代表城南中学校に0:2の惜敗でした。決勝トーナメント進出をかけ、長崎県代表の南山中学校と対戦し0:2で惜敗でした。いずれのゲームともシーソーゲームを展開し、わずか2点差の悔やまれる闘いであったと報告がありました。

菊池主将は、「全国の実力を、身体で感じることができたことは収穫です。あの舞台で勝つためには、もっともっと実力をつける必要があると感じました。とても素晴らしい経験でした。」とかみしめるように語ってくれました。

昨年秋、県新人代替大会で優勝、今年度の県春季大会も優勝しました。県総合体育大会は、決勝で敗れ準優勝でした。

強い者(チーム)が勝つのではなく、勝った者(チーム)が強いのが勝負の世界です。県の頂点に立った喜びも、県の頂点を前に敗れる悔しさをも経験できました。さらには、勝つことでしか見ること、経験することのできない全国大会のステージで自分たちの力を試すことができた経験は貴重です。なぜならば、経験が自信となり、人を成長させるからです。

近年、全国中学校大会の参加校は、私立中学校が占める割合が増えてきています。そんな中で、公立中学校が関東大会を突破し、全国の舞台に立てたということは立派です。男子バレーボール部の皆さん、どうぞ胸を張ってください。

保護者の皆様、大会の応援お疲れ様でした。わが子の勇姿に目を細め、祈るように見守る姿が印象的でした。子どもと一緒に夢を追う光景は幸せなことだと傍で見ていて実感しました。遠路お疲れさまでした。

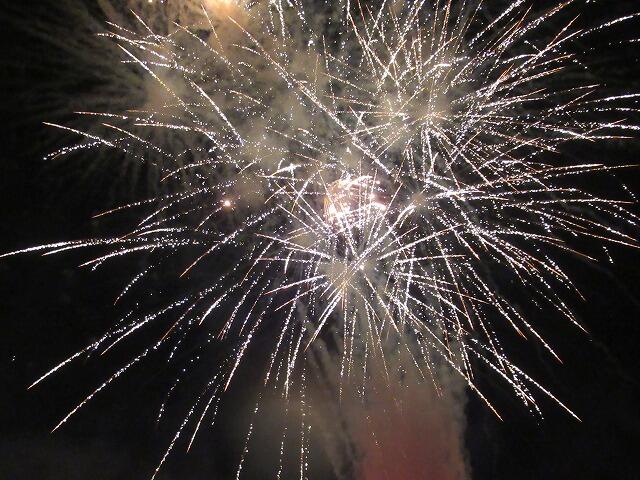

花火のごみ拾いボランティアが行われました!

8月21日(日)、7:00、花火のごみ拾いボランティアに50名の子どもたちが参加してくれました。前日、校庭では約20分間にわたってたくさんの花火が打ち上げられました。夜空を鮮やかに彩った花火に、多くの町民が目と心を和まされました。

当然のことですが、花火が打ち上げられた後の校庭には、破裂した花火玉の断片が落ちていました。そのため、主催者である町観光協会は、中学生ボランティアを事前に募り、ゴミ拾いの協力を依頼していました。

これまでも、町主催の行事に中学生ボランティアとして、たくさんの子どもたちが積極的に参加していました。ジュニアリーダーとして活躍する姿も報告されています。

また、本校は、たくさんの地域ボランティアの皆様に、教育活動に協力していただいています。そのため、子どもたちの学びを豊かにすることができています。

このように、社会は、たくさんの人の支えがあって成り立っています。

わずかな時間ではありますが、ゴミ袋3つ分のごみを回収することができました。

この日は、本町出身の女性花火師である吉津様も一緒にごみ拾いをしてくれました。

「家から大輪の美しい花火を見上げていました。中学生の時は、そこに花火師の存在を感じることはありませんでした。打ち上がる花火の下に人(花火師)がいることを知ったことが、この道に入るきっかけです。」と動機を話してくれました。

ある時、見えなかったものが見える時がくるのだということを教えてくれました。

夜空を彩る美しい花火の陰で、こうしたごみ拾いをしている人がいることも同様かもしれません。

朝もやにかすんだ校庭に、すっきりと晴れ間が見え出しました。

ボランティアに参加してくれた皆様、ありがとうございました。

校庭で花火が打ち上げられました!

8月20日(土)、19:00、壬生町観光協会主催による打ち上げ花火が町内5会場で行われました。本校も会場の1つです。

夏の風物詩である祭を開催することができないため、代案として町民の心を和ませるシークレット花火の企画をしていただきました。

目の前から打ち上げられる花火の大音量、夏の夜空を飾る色とりどりの花火に魅了されました。

獨協医科大学病院も近く、患者様や医療従事者の皆様、多くの町民の目と心を癒してくれたに違いありません。

壬生町観光協会の皆様、素敵な企画をありがとうございました。

男子バレーボール部が全国大会に出発しました!

男子バレーボール部は、全国中学校バレーボール大会への出場権を獲得しました。

今年度の全国大会は、北海道・東北ブロックで競技別に分散して開催されます。「咲かせよう君の花 北の大地とみちのくで」というスローガンが掲げられています。

バレーボール競技は、8月20日(土)~8月22日(月)、秋田県秋田市・由利本荘市(CNAアリーナ★あきた、由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ)で行われます。開会式は8月19日(金)、8月20日(土)から予選グループ戦が開始します。

8月11日(木) 、代理抽選により予選グループの組み合わせが決定しました。本校は、予選グループ3組に入り、8月20日(土) 9:30~ 広島県代表 広島市立城南中学校と対戦します。

8月19日(金)、5:30、秋田市に向けバスで出発しました。

大会は、コロナウィルス感染症対策のため、1校につき応援者12名までしか会場内に入ることはできないため、保護者に応援を託しました。

バレーボール部の皆さん、関東地区代表として胸を張ってプレーをしてください。そして、目標としていた念願のステージで、一人一人の想いを存分に表現してください。コート内で笑顔がはじけ、躍動する勇姿を心から期待しています。がんばれ南犬飼中!

アクセス件数が2,000,000件に達しました!

アクセス件数が2,000,000件に達しました!

日頃より、本校のホームページを閲覧していただきありがとうございます。

本日8月14日(日)、アクセス件数が2,000,000件を突破しました

令和4年1月13日、アクセス件数が1,000,000件に達したことをご報告いたしました。

ここ2年半の間、日常の教育活動を公開することが難しい状況にありました。そんな中でも、子どもたちは下を向くこともなく、前を向き続けてくれました。子どもたちの日常の様子を「学校生活・ブログ」を通してお知らせすることができればと考え、発信してきました。

子どもたちは、「自分たちの学校生活を楽しいものにしたい」という想いを強く抱いています。生徒会を中心に、次々と「想いをカタチに!」していく過程を楽しんでいるように感じられます。ブログには、お知らせしたい子どもたちの姿がたくさんあります。子どもたちの輝く姿をみんなで共有できることが幸せなことであると確信しています。

「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します!」というビジョンに込めた想いをこれからも大切にしていきます。

本校を応援してくださるすべての皆様にとって「幸せな時間」となることを願って…。

男子バレーボール部、関東大会ベスト8!全国大会出場を決めました!

男子バレーボール部、関東大会ベスト8!全国大会出場を決めました!

男子バレーボール部は、栃木県予選を勝ち上がり関東大会に出場しました。関東大会は、8月8日(月)~10日(水)まで宇都宮市で開催されています。

8月8日(月)、1回戦は、茨城県代表の日立市立十王中学校と対戦し、2:0で勝利しました。

8月9日(火)、2回戦は、埼玉県代表の坂戸市立桜中学校と対戦しました。本校は、菊池主将を中心に、攻守にわたる粘り強さが特徴のチームです。たとえピンチの場面でも、明るい雰囲気を保つことでチームの士気を高めてきました。

試合は、手に汗握るシーソーゲームとなりました。第1セットを25:21で先取しました。第2セットは、21:25で落としてしまいました。試合を決する第3セットは、終始先行し25:15と相手を突き放し、2:1でベスト8進出を決めました。

準々決勝は、神奈川県代表の川崎市立西中原中学校と対戦しました。試合開始直後から、互いの持ち味を発揮した攻防で互角の戦いを繰り広げました。第1セットは22:25で惜しくも届きませんでした。第2セットは、序盤は3点リードした展開となりましたが、終盤は、両チームのエース対決で力強い点の取り合いとなりました。互いに譲らずデュースを繰り返しましたが26:28で惜敗しました。

関東大会ベスト8進出(第5位)を決めたことで、8月19日(金)から秋田県で開催される全国中学校バレーボール大会への出場が決定しました。

総合体育大会前、「目標は、関東大会を勝ち抜き全国大会出場です!」と菊池主将は断言しました。有言実行を果たしたバレーボール部の活躍を誇りに思います。

強豪校ひしめく関東地区で、互角に戦えるチームに成長を遂げました!関東第5位は立派な成績です。胸を張ってください。

男子バレーボール部の皆さん、全国大会出場おめでとうございます!

栃木県吹奏楽コンクールに出場しました!

本校の吹奏楽部は、61名の部員で組織され、一人一人が自分に課された役割を果たしています。各種コンクールへの出場や演奏会に招待され、聴く者の心を和ませてくれています。

8月5日(金)、第64回栃木県吹奏楽コンクール2022が、宇都宮市文化会館において開催されました。

本校は、中学校の部 A部門に出場しました。A部門は、「参加人員50名以内、演奏12分以内で課題曲あり。東関東大会、全国大会の出場権あり。」という規定です。

課題曲は、マーチ「ブルー・スプリング」を選択し、自由曲は「想ひ麗し浄瑠璃姫の雫」を披露しました。

聴衆を魅了する迫力ある演奏、会場に響き渡る息の合った音色、指揮者を見つめる真剣な表情、先輩の演奏をサポートする1年生の無駄のない動きなど、わずかな時間ではありましたが、吹奏楽部の一体感を実感することのできたひとときでした。

コンクールの結果は「銀賞」でした。

顧問の先生が私に話してくれた言葉が印象に残っています。

「大きな舞台での演奏を子どもたちみんなが楽しんでいました。細かなミスはありましたが、演奏を楽しんでいる表情が最も大きな収穫です。」

大きな舞台を楽しむことができた経験が貴いのだと思います。演奏後、3年生だけで撮影した記念写真の表情が輝いていました。

部員全員の想いが届いたとても素敵な演奏でした。

国体応援プロジェクト

10月1日(土)、第77回国民体育大会(いちご一会とちぎ国体)が栃木県で開幕します。壬生町では、正式競技として「スポーツクライミング」と「柔剣道」、デモンストレーションスポーツとして「ターゲット・バードゴルフ」が実施されます。

開催に当たり、応援のぼり旗を制作し、出場する選手を温かく迎える企画が行われています。本校では、美術部が、主に九州地方と四国地方ののぼり旗を心を込めて制作し、ようやく完成しました。

美術部の皆さんが作成したのぼり旗を目にした選手は、出身県の代表としての自覚と勇気を与えられるに違いありません。

皆さんは、作品の制作を通して国体に参加しています。このような下支えで、多くの事業が成り立っています。

美術部の皆さん、お疲れさまでした。そして、ありがとうございます。

教職員研修を実施しました!

8月4日(木)、下都賀教育事務所ふれあい学習副主幹の鈴木様を講師にお迎えし、教職員研修を実施しました。内容は、「会議や研修のファシリテーション力を高める」ことをねらいとしました。ファシリテーションとは、会議等を「段取り」し、「進行」し、参加者を「支援」することです。

会議のねらいやゴール、参加者への配慮、アイスブレークの体験など、教職員が参加体験しながら、楽しく学ぶことができました。

現在、会議や研修会だけでなく、授業をコディネートする際にもファシリテーション力が求められています。

2時間30分の研修でしたが、あっという間に感じられました。研修での学びを2学期から生かしていきます。鈴木副主幹様お世話になりました。

部活動のバトンを後輩に手渡します!

部活動のバトンを後輩に手渡します!

【 向い原魂を存分に発揮した3年生へ 】

ほとんどの運動部活動の3年生は、総合体育大会を最後に引退します。3年生の足跡をたどると、間違いなく「強い南犬飼中」を再現してくれました。

校長室には、「昭和62年度 栃木県中学校総合体育大会 学校優勝」の盾が飾られています。当時は、野球部とサッカー部が優勝、女子ハンドボール部が準優勝、男子ソフトテニス部が第3位となり学校優勝を成し遂げました。今から35年前の出来事です。

下都賀地区春季大会に引き続き総合体育大会において、35年前を彷彿させる活躍が見られました。3年生を中心に、本当によく頑張りました。

1つ1つの歩みの中から何を学んだのかということを振り返ることが大切なことです。部活動を通して身に付けたものは何かを手中に収めたことが本当の成果だと考えます。

「明るい所にいると暗い所は見えない。暗い所にいると明るい所がはっきりと見える。」

辛いこと、苦しいこと、負けることを経験できたことが貴いのだと思います。弱さを含め、これまでがむしゃらに挑戦し続けた自分を誇りに思ってください。一区切りがつきました。3年生、お疲れさまでした。

【 伝統のバトンを受け継いだ1・2年生へ 】

中学校の運動部の選手が大きく伸びる時期は2度あります。

1度目は、3年生が引退した直後、2度目は、3年生が卒業した直後。共通するのは、精神的に大きく成長する時期であるということです。先輩に頼らず、甘えを断って自立することで、技術も心も成長するのです。

「星の王子さま」という本の中で、キツネが王子さまに言った有名な言葉があります。

「ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。一番大切なことは見えない。」

絆、信頼、感謝、集中力など見えないものを、あいさつ、返事、声掛け、整理整頓、服装などの見えるカタチにしてチーム力を高めていくことが大切なことだと思います。

1・2年生、これからの姿に期待しています。

栃木県総合体育大会が行われました!

7月22日(金)から競技別に県内各地に分かれ、栃木県総合体育大会が行われました。ほとんどの競技は、関東大会、全国大会につながる栃木県予選を兼ねています。

本校からは、団体7競技及び個人4競技に参加し、熱戦を繰り広げました。試合結果は、以下の通りです。

■男子バスケットボール(宇都宮市)

1回戦 64:44 対佐野南中

2回戦 56:91 対鬼怒中

■野球(宇都宮市)

1回戦 4:9 対横川中・国本中

■サッカー(さくら市)

1回戦 0:3 対氏家中

■陸上競技(佐野市)

100mH(3年)岡本さん 5位

四種競技(3年)岡本さん 5位

110mH(2年)武内さん 1位

砲丸投(1年)照内さん 7位

四種競技(3年)関口さん 1位

■女子バレーボール(鹿沼市)

1回戦 0:2 対茂木中

■男子バレーボール部(宇都宮市)

2回戦 2:0 対星が丘中

準々決勝 2:0 対古里中

準決勝 2:0 対横川中

決勝 1:2 対宮の原中

*準優勝。男子バレーボール部は、8月8日(月)から宇都宮市で行われる関東大会に出場します。

■卓球(小山市)

1回戦 3:2 対厚崎中

2回戦 1:3 対瑞穂野中

シングルス 倉島さん 関東大会出場

*男子シングルス 倉島さん(2年)は、8月9日(火)から千葉市で行われる関東大会に出場します。

■女子テニス部(那須塩原市)

1回戦 2:1 対益子中

2回戦 1:2 対西那須野中

会場を訪れると、子どもたちがさわやかなあいさつを届けてくれます。激励しに行っている私の方が力をいただいているように感じています。集中力を高め、自分自身を鼓舞する姿が印象的です。何よりも全力で立ち向かう勇姿に感動します。どの会場でも「南犬飼中ここにあり!」と言わんばかりに懸命に闘う姿が見られました。

激戦を勝ち抜き、男子バレーボール部と卓球男子シングルス倉島さんは関東大会出場を決めました。素晴らしい快挙です。おめでとうございます。本県代表として胸を張って大会に臨んでください。健闘を祈念しています!

学校だより7月号

第1学期の教育活動を予定通り実施することができました。

保護者や地域の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。

学校だより7月号ができましたので、ご一読ください。

学力向上に向けて校内研修を行いました!

7月21日(木)、学力向上コーディネーターをお招きし、校内研修を行いました。

4月に第2学年を対象に実施した「とちぎっ子学習状況調査」結果が学校に届きました。 その結果を基に、問題を分析したり、課題を洗い出したりしました。また、質問紙から見えてきた子どもたちの良さや今後の課題を話し合いました。

夏季休業中、じっくりと時間をかけて学力向上に向けた方策の検討や授業づくりについて話し合えることは貴重な時間です。

質問紙の結果を見ると、学校生活について肯定的な回答が、昨年までの結果と比較し大幅に向上している点が特徴です。そのため、授業に対する姿勢も意欲的になってきているのだと思われます。

個人の結果については、三者面談時にお渡しします。