学校生活の様子・ブログ

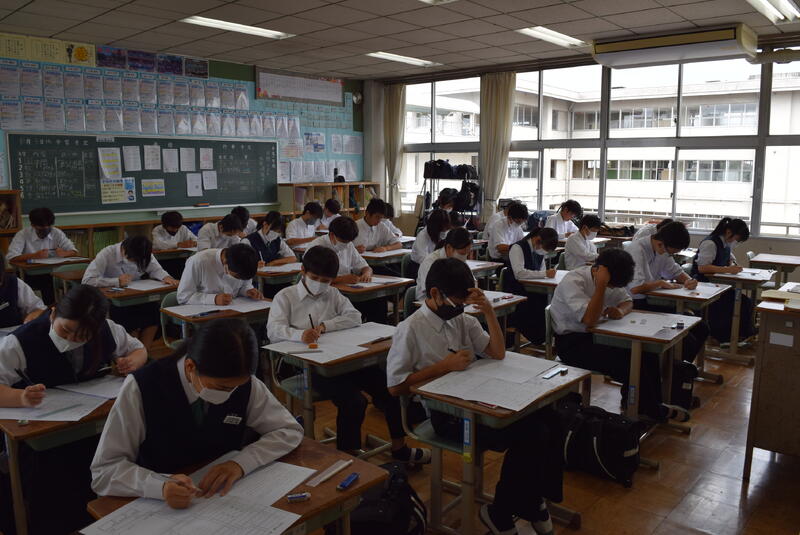

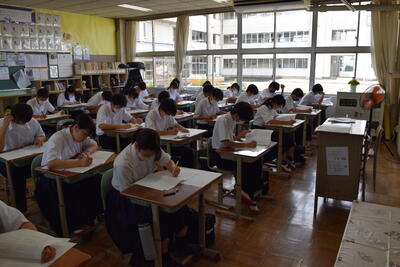

2学期中間テスト1日目

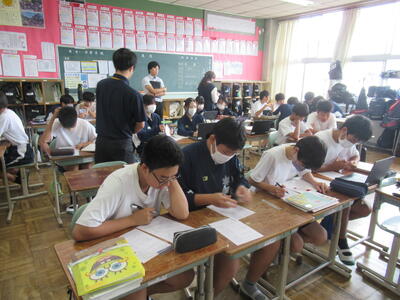

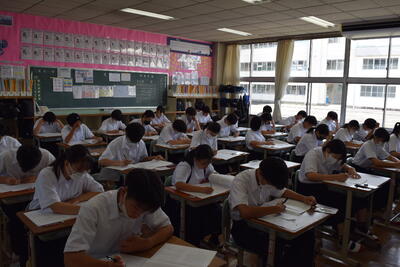

10月3日(木)より中間テストが始まりました。1日目は2教科実施しました。

どの教室でも集中してテストに向き合う姿が見られました。明日4日には3教科実施します。部活動も再開します。目の前のことに集中し、うまく切り替えながら生活していってほしいと思います。

任命集会・合唱コンクール 表彰式

10月2日(水)後期学級委員の任命集会がありました。どの学級委員さんもクラスをまとめていく強い意志が返事に表れていました。三年生の学級委員に話を聞いたら、「3年目で初めての学級委員で不安はありますが、頑張ります」と答えてくれました。どの学級も1年の節目に向かっていきます。この学級でよかったと思える学級づくりをしていきたいですね

また、9月に行われた合唱コンクールの表彰も行われました。

1年生 金賞 1年4組 「HEIWAの鐘」

銀賞 1年1組 「カリブ 夢の旅」

2年生 金賞 2年5組 「あなたへ」

銀賞 2年4組 「アイノカタチ」

3年生 金賞 3年3組 「群青」

銀賞 3年5組 「手紙~拝啓 十五の君へ~」

どのクラスも心に響く素敵な合唱でした。また来年の合唱コンクールが今から楽しみです。

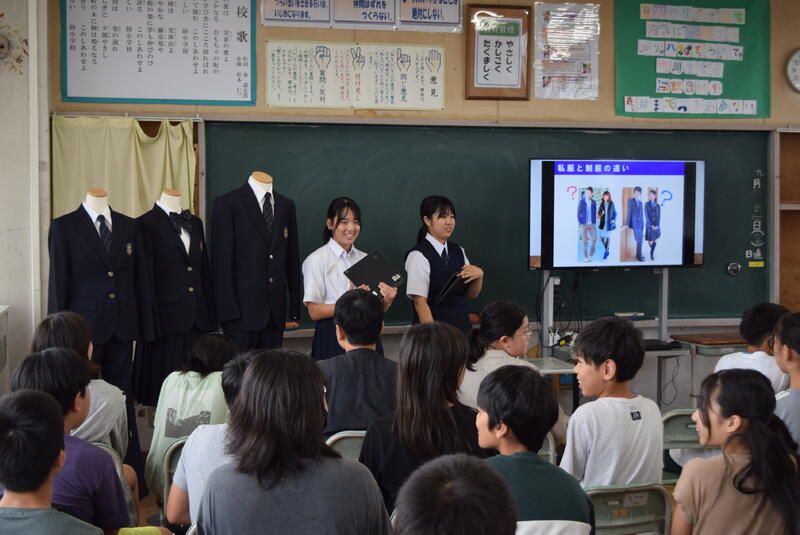

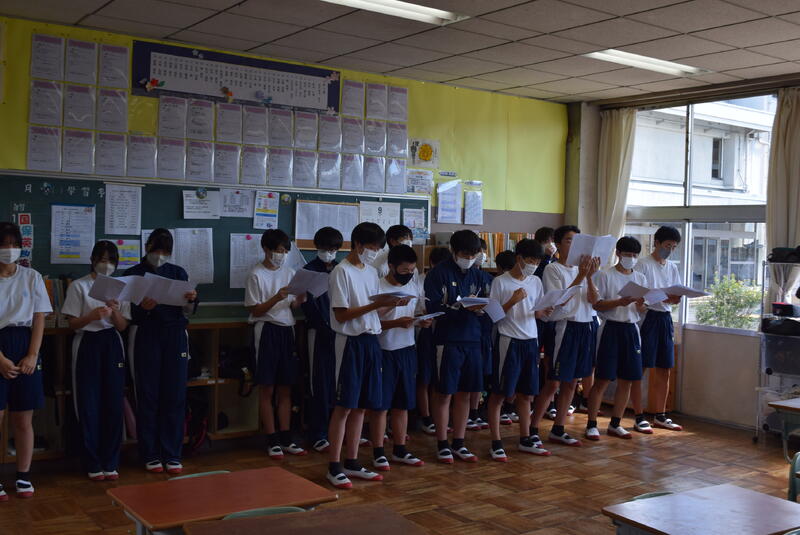

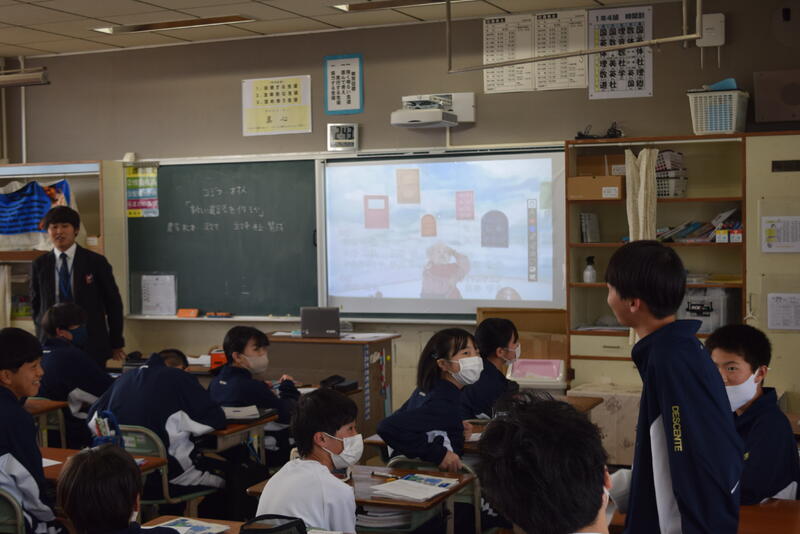

新制服PR活動② 睦小学校

9月27日(金)、新制服PR活動第2回目は睦小学校へお邪魔しました。

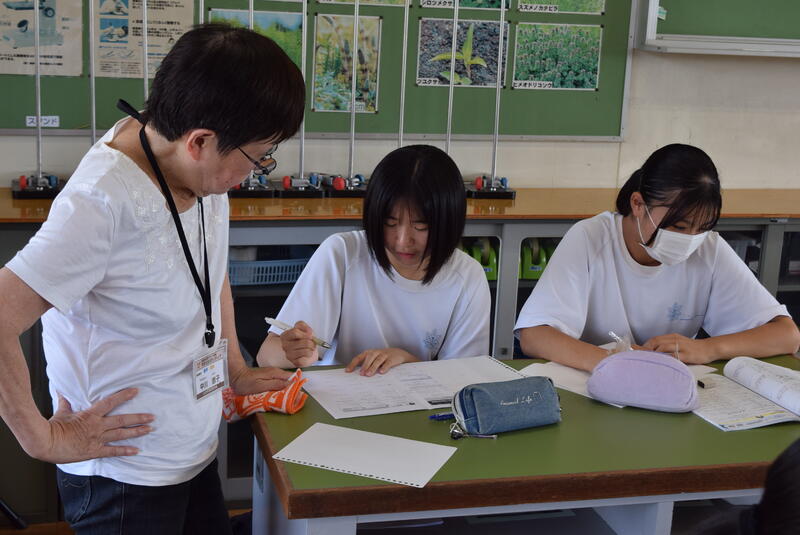

睦小の6校時の開始まで時間があったので、空き教室で最後のリハーサルをさせていただきました。スライド1枚の見せ方まで、入念に確認します。

休み時間になると、時々6年生の児童が廊下を通りかかります。リハーサルをしている中学生に気付いていますが、本番の時間までのお楽しみ、と制服やスライドを見ないようにしながら廊下を通る6年生の姿が微笑ましかったです。

睦小学校へ新制服をお披露目するのはこの日が初日とあって、教室に制服を持ち込むと子供たちの目が輝きました。中学生も小学生も始めはやや硬さがありましたが、代表中学生2名の分かりやすくかみ砕いた説明と、話しやすい雰囲気づくりのおかげでだんだんと柔らかくなっていきました。

「制服は何のためにあるのか」という問いに対する答えや、新制服の機能、デザインに込められた思い、制服決定までのプロセスを、自分の言葉で熱心に語ってくれました。その話を聞く小学生の姿勢も真剣そのものでした。

後半は、新制服についてだけでなく、中学生活全般についても質問を受け付けました。中学校の授業や行事、部活動など、広範囲にわたる小学生の質問に、中学生が丁寧に、わかりやすく、中学生目線で答えていました。中学校入学にあたって、不安や疑問が少しでも解消されたらうれしいです。

現在は高校生になっている先輩方から、思いが代々受け継がれてきた新制服です。新制服初年度の学年の子供たちに、ぜひその思いを受け継いで制服を着てもらいたい。「自分たちが着ることはないが、私たちが思いを込めて作ってきたこの制服に誇りをもっている。ぜひ小学生にもその思いを受け継いでもらって、誇りをもって制服を着てほしい。中学校生活を充実させて、新しい南犬飼中の伝統を作っていってほしい。」と語った先輩方の思いは、6年生の子供たちにも届いたことでしょう。

中学生からの思いや伝統を引き継ぐ新制服PR訪問はあと2回です。残りの2校でも同じように熱く語り、後輩へ引き継いでほしいと思います。

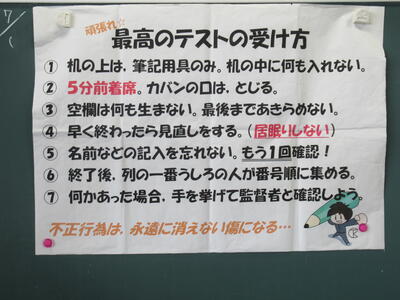

中間テストに向け気合十分‼

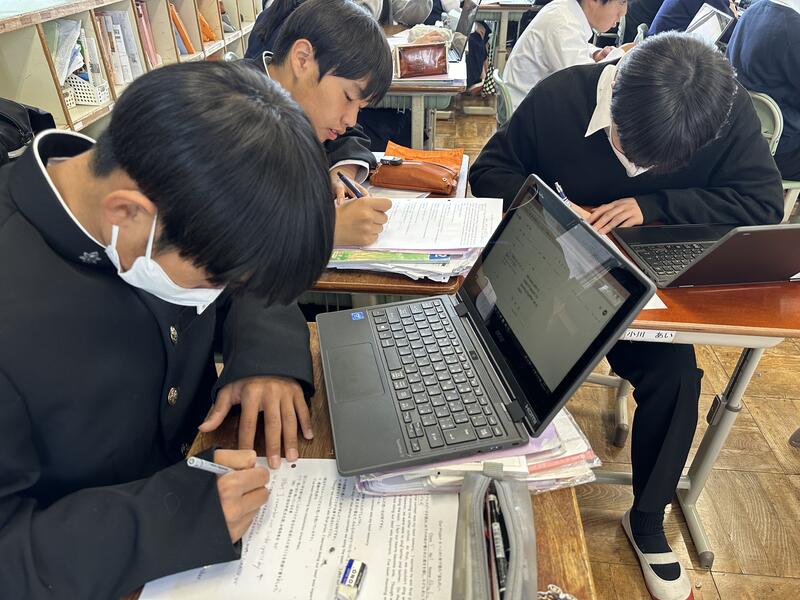

先週末に地区新人大会が終わったと思いきや、今週は木曜日と金曜日に中間テストがあります。忙しい中でのテストとなりますが、日々の学習の成果を十分に発揮できるよう計画的に進めてほしいです。今日は清々しい秋の気候で、午後の授業もしっかり集中して取り組む犬中生の様子は、実に素晴らしかったです。

「この疑問文はどこか間違っているね?」(先生)

「Doesで始まる疑問文の動詞にsはつきません」(生徒)

先生のアドバイスを聞く生徒!

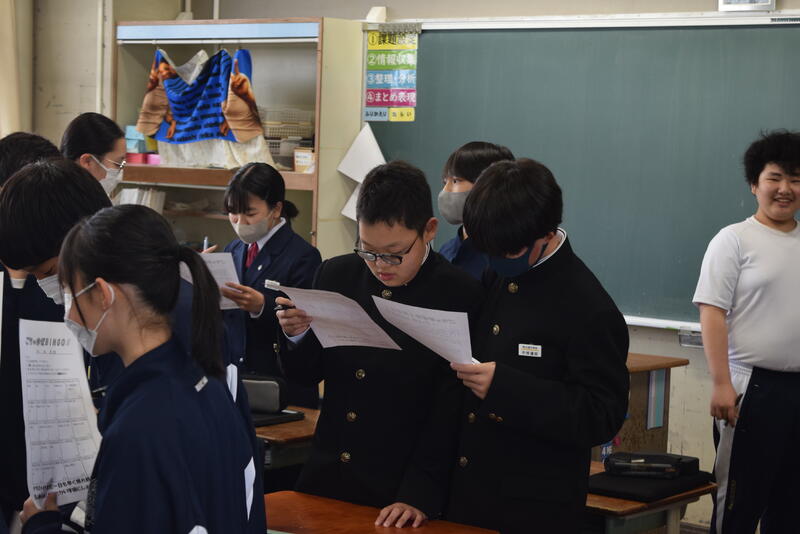

仲間同士で考える数学の授業!

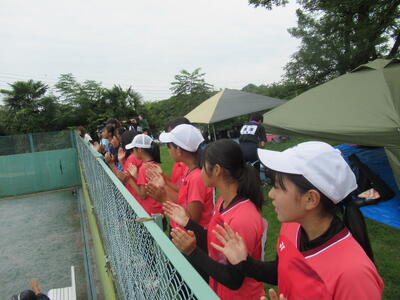

地区新人大会(第2日目)

地区新人大会2日目は各地で順調に競技が実施されました。各部とも県大会出場を目指し、熱い戦いが繰り広げられました。

地区新人大会(第1日目)

地区新人大会第1日目、雨模様での開催となりましたが、各地で熱戦が繰り広げられました。サッカー部の第1回戦は、3点をリードされる非常に厳しい状況の中、粘り強く、集中して試合を盛り返し、3点を奪い返す見事な試合でした。惜しくも、PK戦(5-4)で敗れたとはいえ、南犬飼中生の最後まで諦めない粘り強い気持ちは、必ず今後の大会に生かされるものと信じています。「偶然勝つことはあっても、偶然負けることはない」こんな言葉を生徒たちには話しましたが、更なる高みを目指し、改善を図って成長していくことを期待したいです。

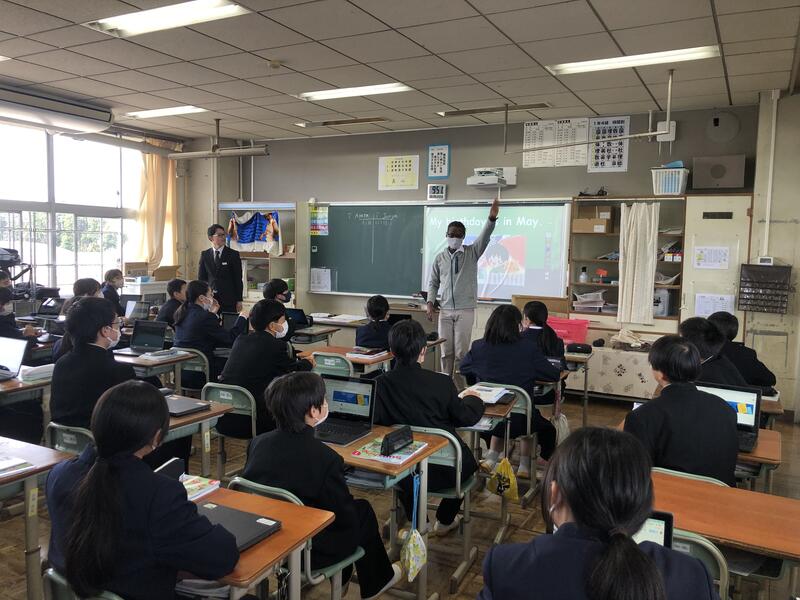

新制服PR訪問!! 壬生北小学校

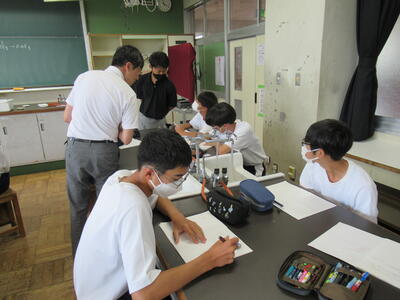

9月25日(水)壬生北小学校に生徒がお邪魔をし、次年度より変わる本校の新しい制服の広報活動を行いました。実際の制服のサンプルを展示するとともに、どのような経緯で制服改定に至ったのか、生徒の想いはどのような点に込められているのか、制服の機能性など、多様な観点から小学生に説明を行いました。

小学生たちは新しい制服のデザインや機能性に目を輝かせていました。それだけでなく、制服の必要性は何かという中学生からの質問に対して、「学校での統一感を示すもの」「生徒であるという証」といった制服の価値をよく理解していることにも大変感心しました。

創立記念に向けて新しくなる本校の制服ですが、ただ新化するだけでなく、今回の活動を通して、制服の必要性を深化させ、今まで関わってきたたくさんの方々の想いも受け継ぎ、真価を感じて新しい制服に袖を通すことはとても大きな意味があるのではないかと感じます。

小学生6年生の皆さん、皆さんの南犬飼中学校への進学を先生、先輩たちはとても楽しみにしています!!素敵な時間を今回はいただき、ありがとうございました。

10月半ばまでに、睦小学校、壬生東小学校、安塚小学校にお邪魔します。

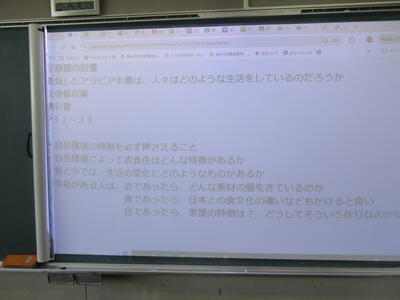

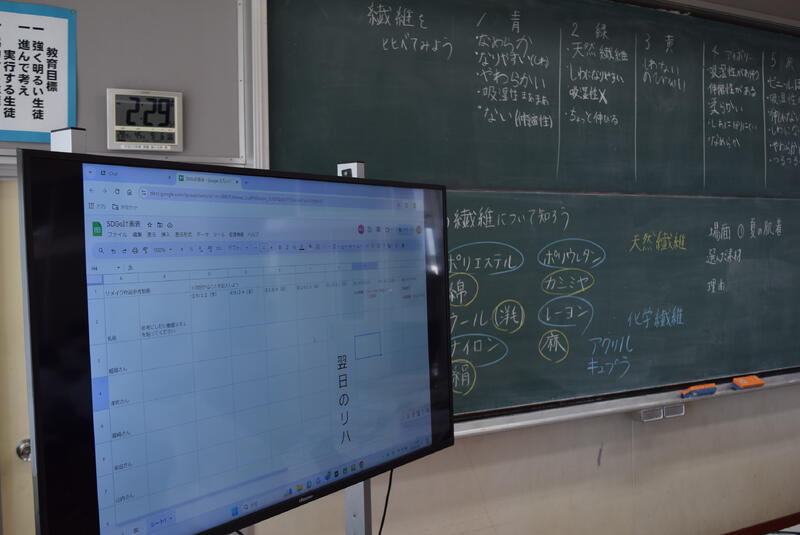

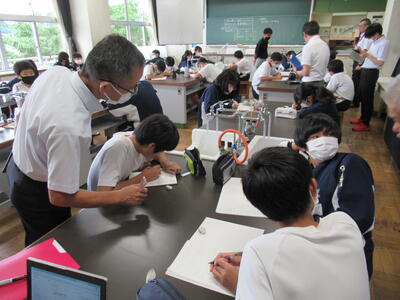

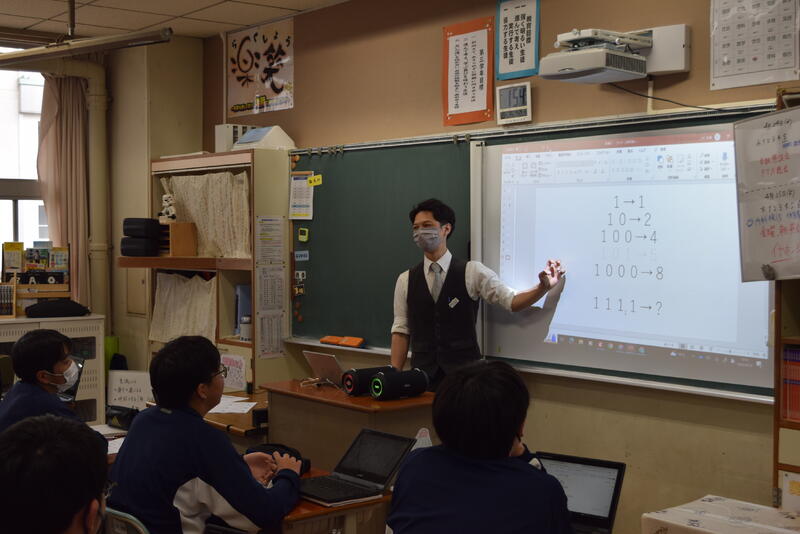

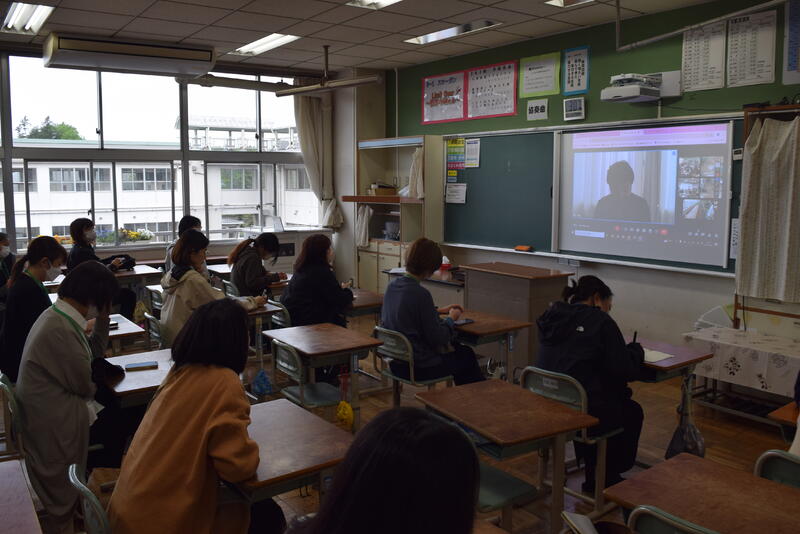

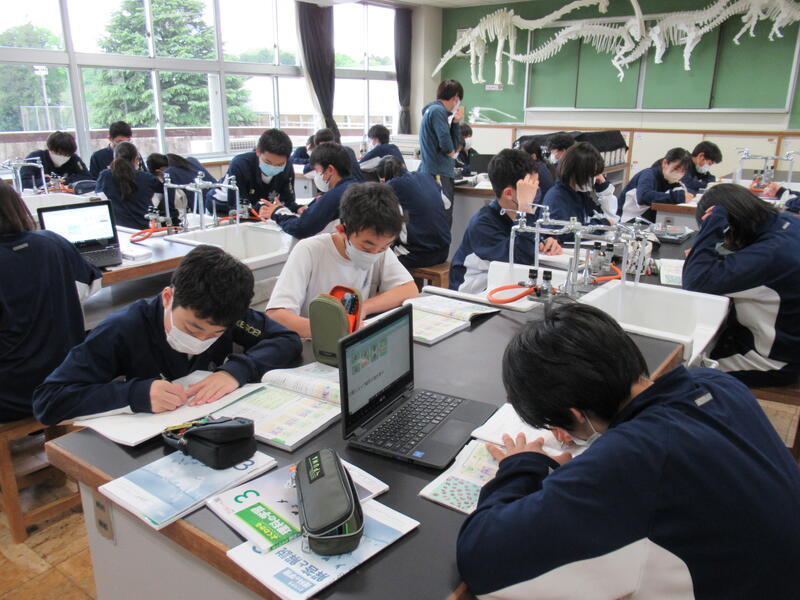

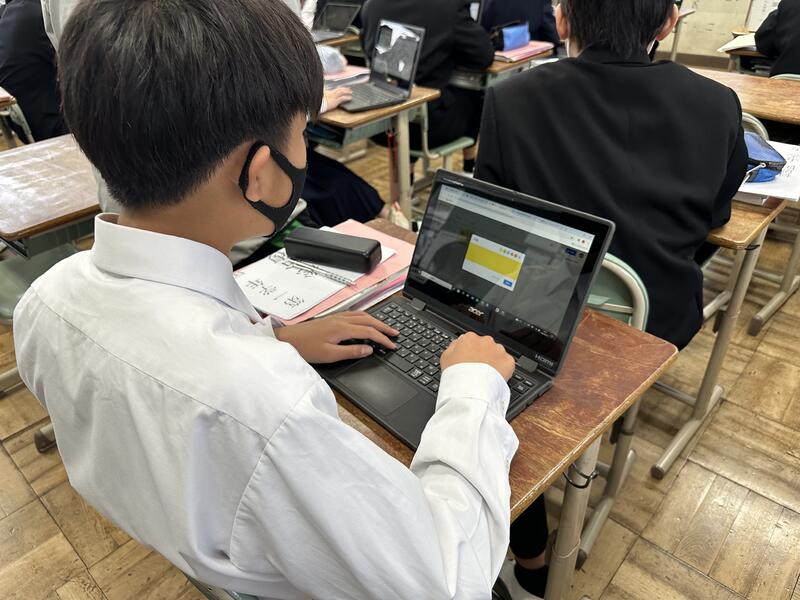

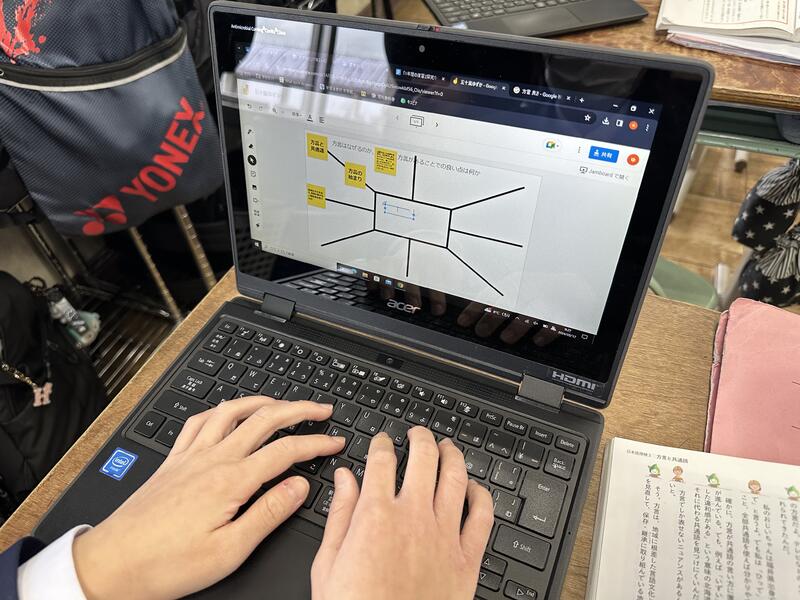

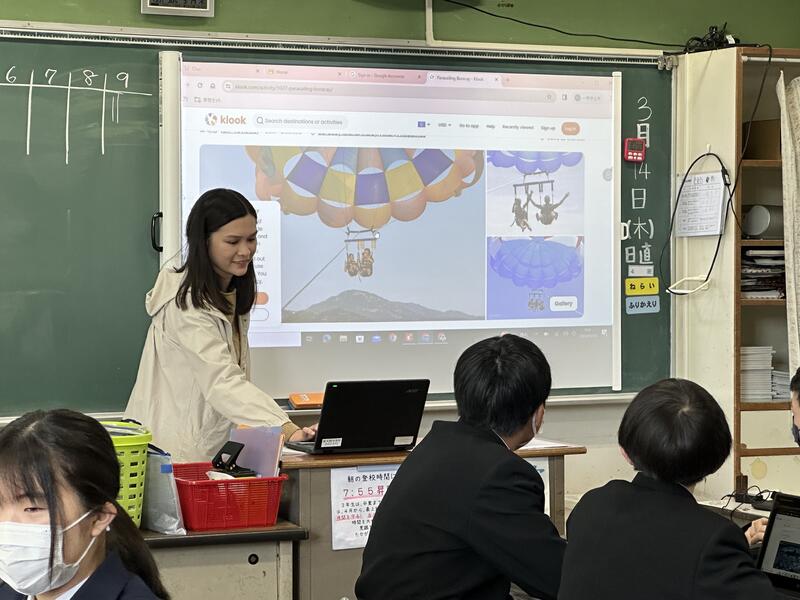

リーディングDX事業拠点校としての役割

本校は、リーディングDX事業の拠点校として研究を進めております。9月に入ってからすでに、本日で4回ほど研究会や授業公開をしました。先週は、中京大学の教授をはじめ、栃木県教育委員会、千葉県松戸市教育委員会、壬生町教育委員会の指導主事の先生方、宇都宮東高校付属中学校の先生方、壬生町内小中学校の先生方に来校していただき、授業研究会を開催しました。本日は、先週に引き続き野木町の教職員に来校していただき、ICTを活用した数学の授業を参観していただきました。主体的・対話的で深い学びのある授業実現と学力向上のために、我々教職員が目指しているものを他市町の多くの先生方と協働しながら研究を進めていきたいものである。

暑さ寒さも彼岸まで

「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく耳にする言葉だが、改めて昔の人の知恵というものに感心させられます。先週まで30度越えの暑さが続き、いつまで真夏日が続くのかと思っていましたが、お彼岸後の今日は、エアコンを使用する教室もなく、上着を着た生徒を多く見かけるようになり、やっと秋めいた過ごしやすい季節になってきました。

いよいよ今週末から地区新人大会が始まります。また、来週の木曜日、金曜日には2学期中間テストを予定しております。過ごしやすい季節だからこそ、しっかり軸足を教室において、学習や運動に励んでほしいと思います。

授業の様子 「長袖体操着を着て、授業を受けている生徒が多くいました」

合唱コンクール

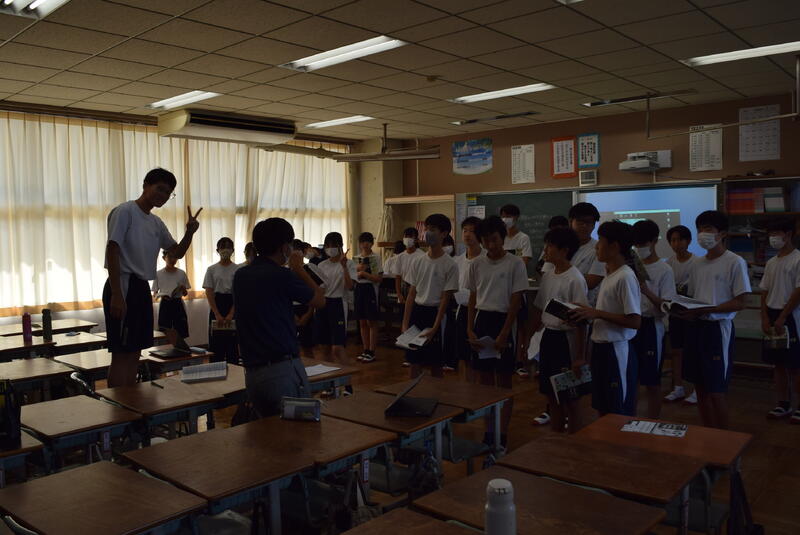

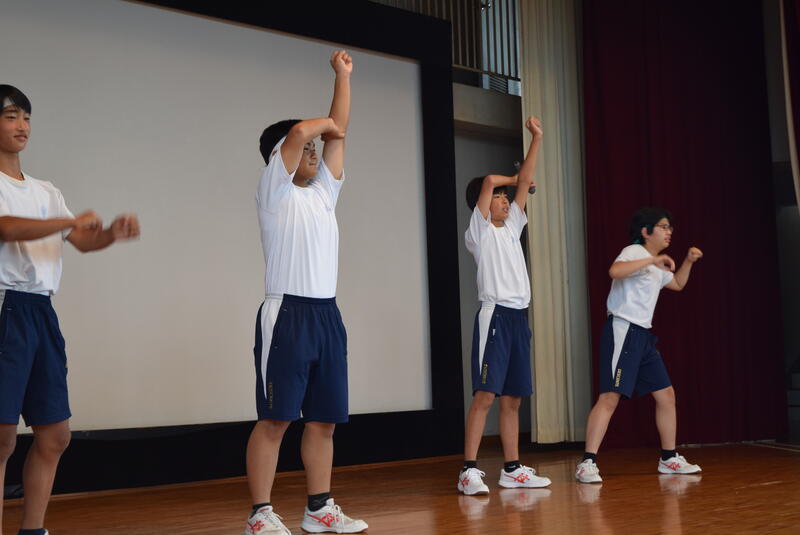

9月13日(金)合唱コンクールを実施しました。2学期が始まってすぐに学級練習をスタートしました。昼休みと帰りの会の限られた時間の中で工夫しながら練習に励む姿がたくさん見られました。

当日午前中の練習の様子です。

本番では、全校生徒と保護者の方々の前で練習の成果を披露することができました。

3年生はさすがの合唱を披露してくれました。1、2年生が真剣なまなざして3年生の合唱に見入っていたのが印象的でした。

学校長からは講評の中で「何よりも大切なのは、2学期に入って短期間で仕上げたこと、この場でどれだけみんなの想いを表現できたかということだと思います。」という言葉がありました。発表後の子供たちのほっとした表情、我が子の成長や頑張りを記録しようと懸命にカメラを構える保護者の方々の姿、ステージで発表する生徒の姿を温かく見守る教職員の姿が印象的でした。南犬飼中の子供たちを中心に、それを支え、見守る我々大人にとってもうれしいひと時となりました。

来校いただいた保護者の皆様、ありがとうございました。

第2回学校運営協議会

9月10日(火)、第2回学校運営協議会を開催しました。今回は、3校時目に全学年の授業を参観し、その後、授業の様子や教育環境についての意見交換や協議を行いました。また、今回は、給食の試食会にも参加していただき、食育に関する建設的なご意見を多数いただくことができました。

縦割り活動が本格的にスタートしました!

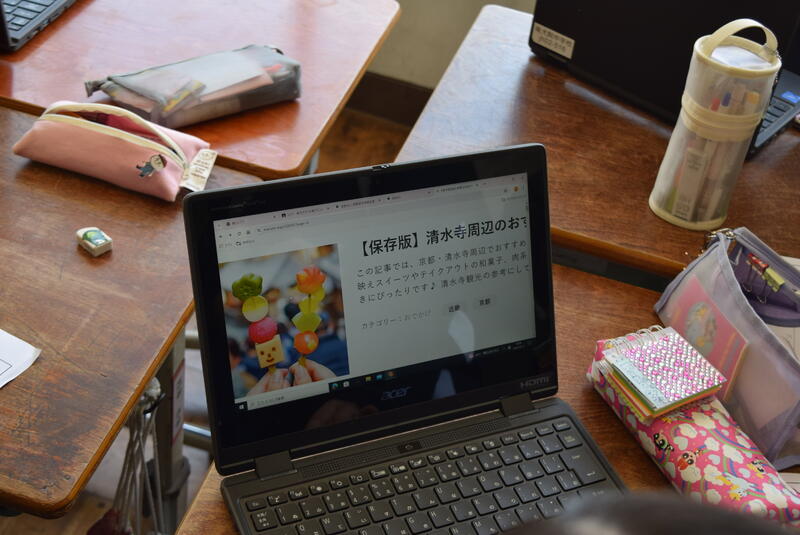

今日の5、6校時からは、総合的な学習の時間で縦割り活動が始まりました。1学期末に各部門のメンバーが決まり、夏季休業中の下準備を経て本格スタートしました。

1学期の運動会やLong昼休みで培った縦のつながりの上に、集団としての成熟と生徒ひとりひとりの成長を目指します。学年の枠を超えたつながりの中で、各部門での創作活動、探究活動を通してお互いを高めあい、よりよい人間関係を深めます。

2学期初日の今日は、各部門で今後の計画や方向性を話し合う活動をしていました。

完成形のイメージをつかむのに動画や画像を見たりすることは最適の手段になります。

どの部門でもGIGA端末を活用し、情報や考えを共有していました。

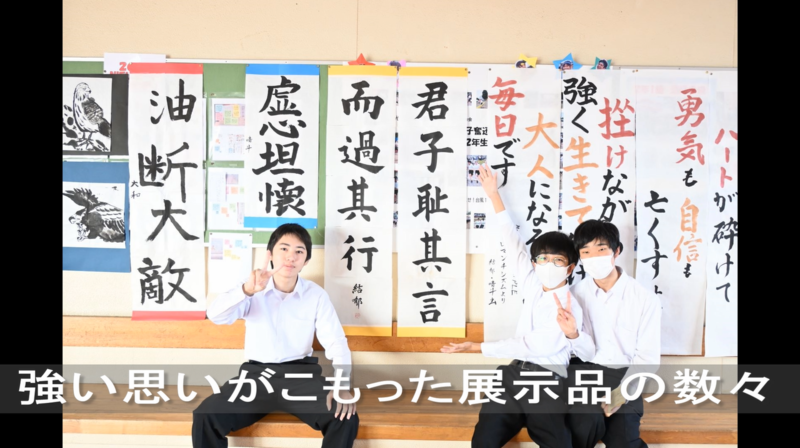

今年度の輝光祭は、10月25日(金)~26日(土)になります。

今年もどんな発表、作品が見られるのか楽しみです!

ソフトボールが面白い

9月6日(金)1校時、校庭から3年生男子の大きな声が聞こえてきました。3年生1,2,3組男子保健体育のソフトボールの授業です。2人ペアとなって、キャッチボールをしていました。ソフトボールでキャッチボールといえば、基本中の基本ではありますが、本校の生徒の多くは、ボールの握り方、キャッチングの仕方、投げるときのホームなど、初めて経験することばかりのようです。そのため、微笑ましい様子があちこちで見られました。今の時代、キャッチボールはできて当たり前ではないことを再確認しました。しかし、多くの生徒が興味関心をもって、とても楽しそうに活動している様子は今も昔も変わりません。

合唱練習が始まりました!

昨日、9月4日から各学級での合唱練習が始まりました。昼休みに各担任の指導のもと、昨年度購入した電子ピアノを教室に運び入れ、熱心に練習に励んでいました。

今年度の合唱コンクールは、9月13日(金)午後、新体育館で実施します。

子供たちの練習の成果を、どうぞ楽しみにしていてください!!

美術「文字っておもしろい」

1年3組、1校時目の授業は、美術「文字っておもしろい」の単元でした。漢字一文字からイメージするイラストを組み合わせて、デザインを考える内容の授業で、生徒たちの豊かな発想にいつも感心させられます。生徒たちは、どう表現すれば、見る人に分かりやすく絵文字が伝わるかを真剣に考えながらデザインを作成していました。

「熊」をイメージ!作成途中ですが、すばらしいデザインですね。

2学期2日目 校内実力テスト

今日は、2年生、3年生において、校内実力テストを実施しました。どの生徒も真剣そのものでした。特に、3年生にとっては高校受験に向けての大切な時期となってきますので、自分の実力を試す貴重なテストになります。進路実現に向け、これまでの努力の成果を十分に発揮してほしいと思います。

3年生実力テスト

2年生実力テスト

2学期スタートしました

長い夏休みが終わり、今日から2学期が始まります。2学期は1年の中で1番長い学期であるだけでなく、夏の暑さから、秋の涼しさ、冬の寒さを体感できる非常に過ごしやすい学期であることは言うまでもありません。今日の始業式では、「中身を充実させるとともに、昨日までの自分を超える」ことを目標に取り組んでほしいということを話しました。今までの自分に甘えることなく、今日が100なら明日は120を目指す。そこに成長と進歩があるということ。「最大のライバルは半年前の自分である」ということを自分に言い聞かせて、是非取り組んでみてほしいいという内容です。そして、その成果は必ず3か月後に表れるはずです。つまり、9月に努力した成果は12月の期末テストの頃に表れます。10月に努力した成果は、1月の私立入試の頃に表れます。11月に努力した成果は、2月の学年末テストや公立校の特色選抜入試の頃に表れます。そして12月に努力した成果は、3月の実力テストや公立校の一般選抜入試の頃に表れます。生徒たちの大きな成長を期待しています。

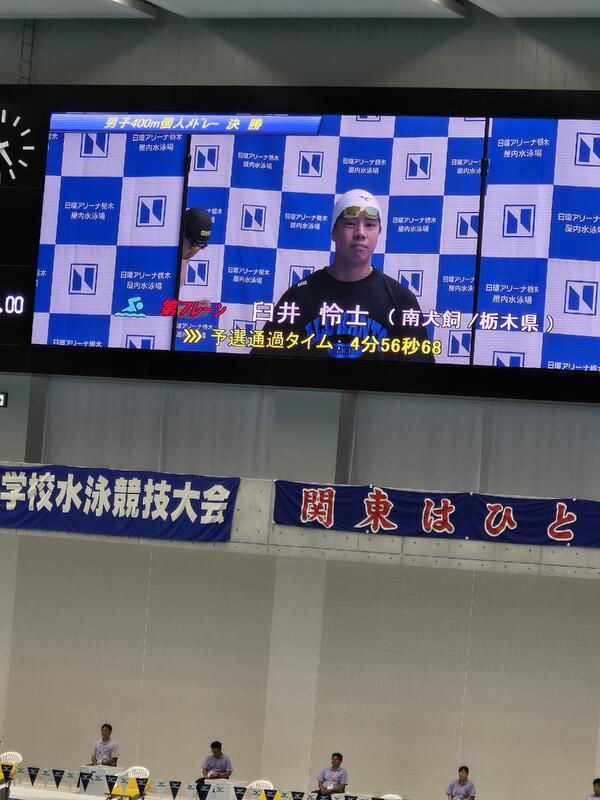

関東中学校水泳競技大会

8月9日(金)〜11日(日)に、日環アリーナ栃木にて関東中学校水泳競技大会が行われ、本校から3年生1名、1年生1名が出場しました。

1年生は、女子50m自由形、100m自由形に出場し、予選通過はなりませんでした。地元開催の関東大会で、堂々の泳ぎを見せてくれました。来年、再来年の活躍も期待しています。

3年生は、男子400m個人メドレーに出場しました。

予選は、4分56秒68で通過。決勝では、4分54秒56で第6位に入賞しました!

決勝では予選タイムを約2秒更新する見事な泳ぎでした!!

おめでとうございます

選手、保護者の皆さん、お疲れ様でした。

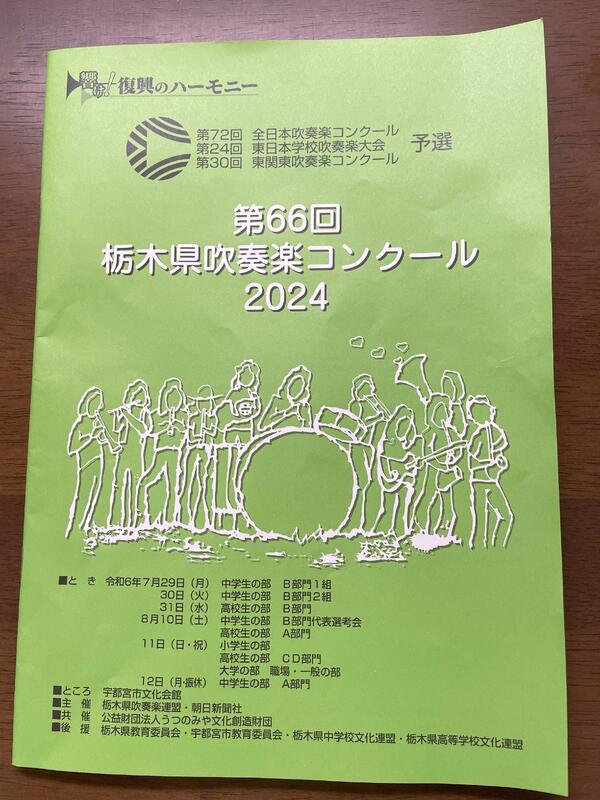

栃木県吹奏楽コンクール

8月12日(月)栃木県吹奏楽コンクール2024が宇都宮文化会館で開催されました。南犬飼中学校は14番目に登場しました。「斐伊川に流るるクシナダ姫の涙」を約5分間演奏しました。終了後には緊張から解放された笑顔が文化会館前の噴水前広場に広がっていました。吹奏楽部の皆さんお疲れさまでした。

広島平和派遣事業へ出発

8月5日(月)6:00、下野市役所から広島平和式典へ参加するために、下野市、壬生町中学生平和研修派遣団として3名の生徒が出発しました。現地で、79年前の現地の風や音、においを五感を通して感じてきてください。正解のない答えを自分なりに考えることは大切なことです。

壬生町中学生海外派遣事業出発

8月3日から11日までの9日間,壬生町中学生海外派遣事業として、南犬飼中学校2,3年生の代表生徒が海外派遣に出発しました。現地の中高生との交流を通じて、外国語の表現力や理解力を高める研修です。出発式では、壬生町教育長先生から国際豊かな感覚を感じてきて欲しいとのお言葉を頂きました。是非、貴重な時間、幸せな時間としてきてください。

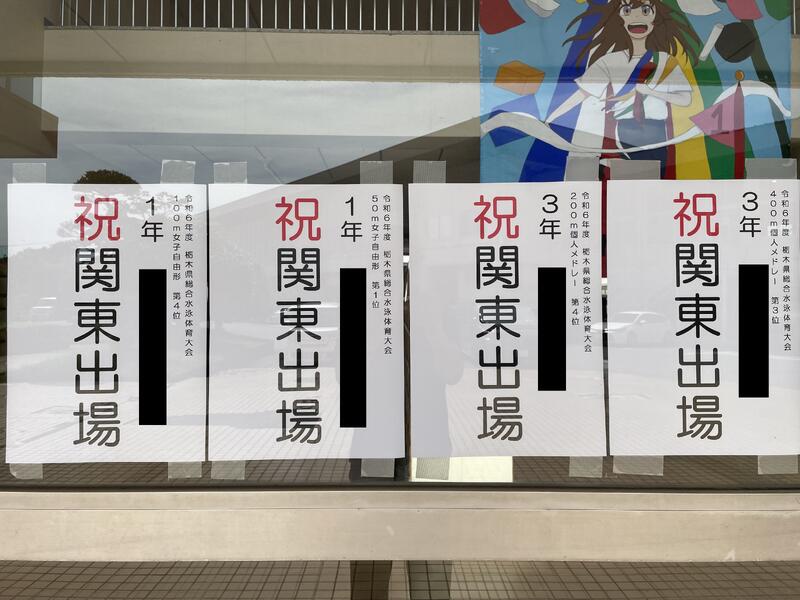

関東大会出場!

今年度の県総体がほぼ終了し、本校からは水泳で関東大会への出場を決めました。

3年生が、400m個人メドレー第3位、200m個人メドレー第4位

1年生が、50m自由形第1位、100m自由形第4位で入賞し、関東大会出場の切符を手にしました。3年生は昨年度に続き、2年連続の出場となります。

水泳は、100分の1秒でもタイムを削り、速さを競う競技です。自分と向き合い、努力を積み重ねてきたからこその結果なのですね。

昇降口に掲示させていただきました。三者面談等で来校の際に御覧ください。

水泳の関東大会は、8月9日(金)〜11日(日)に、日環アリーナ栃木で行われます。地元開催の関東大会での活躍を期待しています!!

ガンバレ、犬中生!!

総体県大会 男子バレー部 第3位

7月26日(金)、県総体バレーボール大会で男子バレー部が見事第3位に輝きました。前日7月25日(木)に準決勝進出を決め、この日は関東大会出場をかけての決戦となりました。惜しくも最後の試合あと一歩のところで敗れてしまい、関東大会出場はかないませんでしたが、見事な第3位でした。最後の最後まで手に汗を握る大接戦を演じた男子バレーボール部員に惜しみない拍手が送られていました。

総体県大会(女子バレー)

7月24日(水)、宇都宮市体育館で女子バレーボール1,2回戦がありました。1回戦を見事勝ち抜き、2回戦はフルセットにもつれる大熱戦でした。惜しくも敗れてしまいましたが、好ゲームを繰り広げた本校生徒達の健闘を讃えたいです。

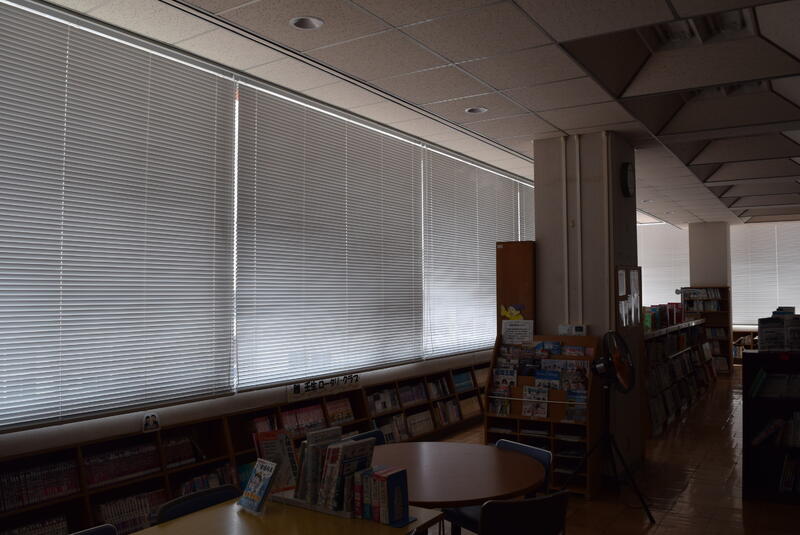

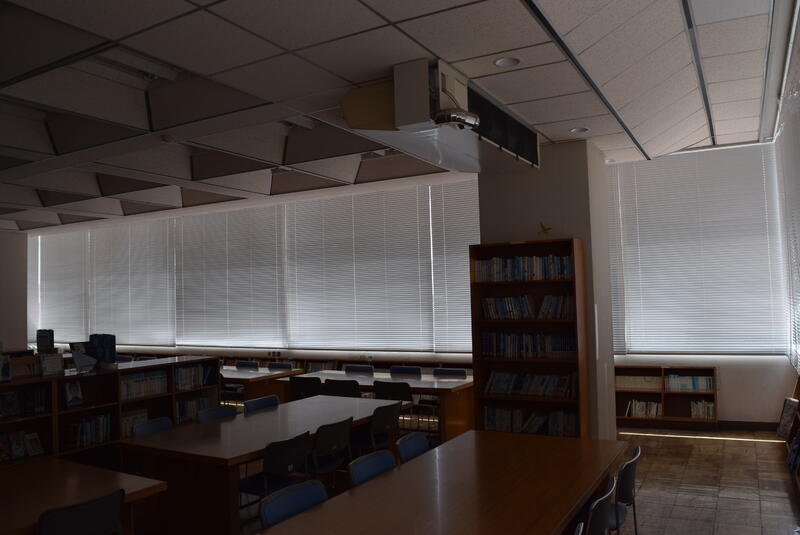

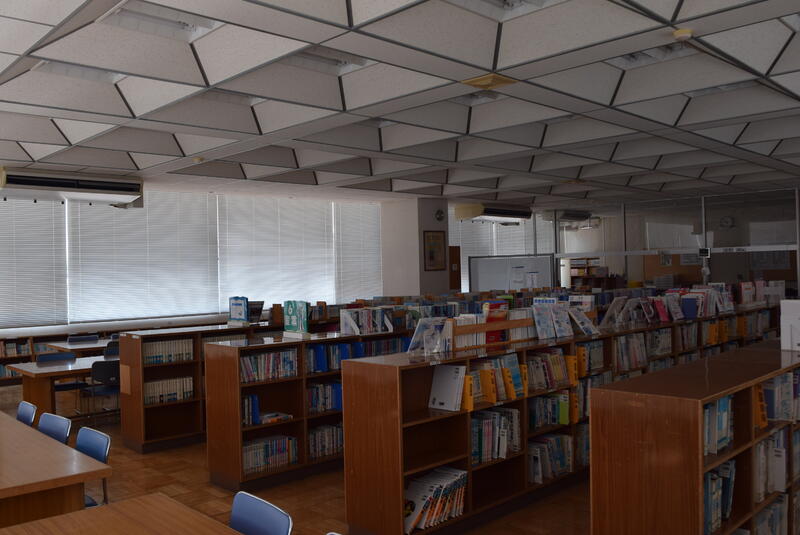

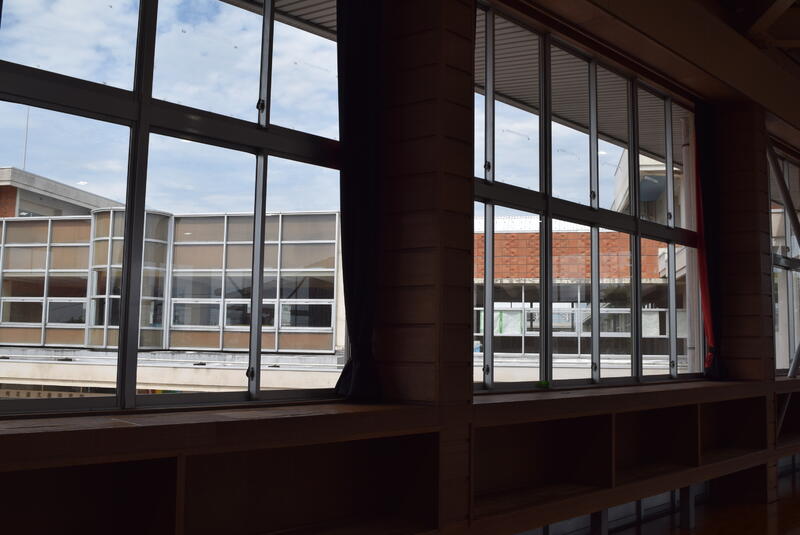

図書室にブラインド、格技場にカーテンが入りました

夏季休業に入ると授業はありません。現在は三者面談や部活動、学週間を実施しています。夏季休業のそういった活動の合間に、校舎や設備の点検、修理が行われています。

22日には図書室に新しくブラインドが、23日には格技場に新しくカーテンが入りました。

本校の図書室は、校舎の外観で最も特徴のあるところです。大きなガラスの窓が目につきます。数年前に外壁も新しく塗装され、今回はブラインドが新しく全面に入りました。ブラインドを上げれば校庭や獨協医科大学病院の建物が見え、開放感があります。ブラインドを下げると、静かで落ち着いた図書室の雰囲気になります。

本校格技場には、今までブラインドが設置されていましたが、老朽化して機能していませんでした。そこで今回は南側と西側の窓にカーテンを設置していただきました。部活動や体育の授業だけでなく、集会を行う場所としても活用される格技場です。カーテンを閉めることで、日光を遮るだけでなく、映像やスライドをスクリーンに映して見ることもできるようになりました。

子どもたちにとって少しでも良い環境で学校生活が送れるように、施設の点検、改修を進めていただいています。これらの恵まれた環境を生かし、2学期も充実した教育活動を実施していきます。

総体県大会(陸上、男子バレー)

7月23日(火)、猛烈な暑さの中、宇都宮市カンセキスタジアムで陸上競技3年男子走り高跳び個人決勝と3年女子砲丸投げ個人決勝がありました。最高の舞台で、最高のパフォーマンスを発揮した本校生徒の活躍が光りました。また、鹿沼市TKCいちごアリーナでは、男子バレーボール2回戦がありました。熱戦を繰り広げ、見事ベスト8に進出しました。

学週間が始まりました

本日22日(月)から夏休みが始まり、学校では壬生町教育委員会生涯学習課主催の『学週間』がスタートしました。壬生町では、学習支援ボランティアによる長期休業中の中学生の学習支援を実施しています。その名も『学週間』。これは、壬生藩校「学習館」にちなんで名付けられました。

7月22日(月)から8月2日(金)まで(土日を除く)の10日間、午後1時から午後3時までの間で実施されます。中学生が各自持ち寄った問題集や夏休みの課題に取

り組み、それを学習支援ボランティアの方々がサポートします。

初日の今日、さっそく何人かの生徒が会場に来て、熱心に勉強に励んでいました。

学週間では、長期休業中に学びの習慣を高めたい、部活の後などのちょっとした時間に自分のペースで勉強をしたい、1学期の苦手を克服したい中学生を応援しています。

学週間について

期間:7月22日(月)~8月2日(金)(土日を除く)

時間:午後1時~午後3時

*事前の申込は必要ありません。途中入室、途中退室OKです。来られるときに、やりたいだけ勉強できます。分からないところはボランティアの方に質問しましょう。

詳細はチラシをご覧ください。

1学期終業式・長い夏休みへ

7月19日(金)で71日間の1学期が終了です。今日は終業式を実施しました。

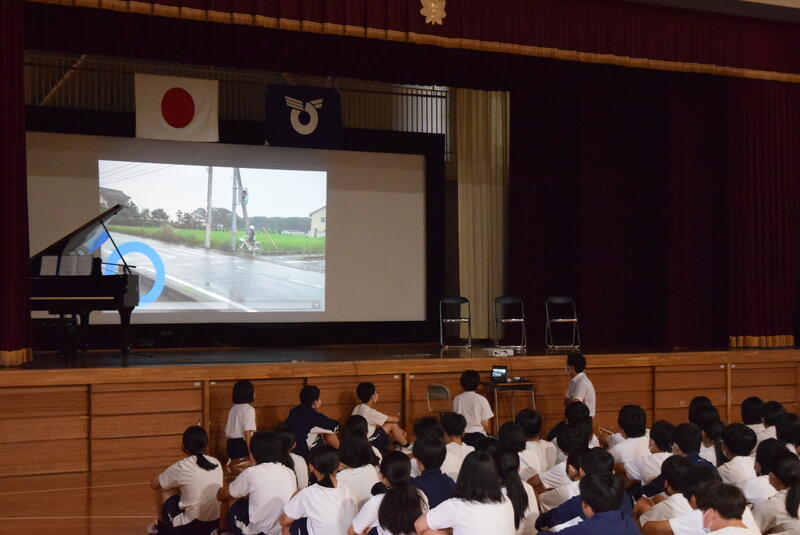

まず、式に入る前に夏休みの生活について話を聞きました。交通に関しては、交通委員会が作成したスライドと動画を視聴し、夏休み中も交通ルールやマナーを守り、安全に気をつけて生活してほしいとのお話がありました。

全校生徒が無事に2学期始業式を迎えられるようにしてほしいと思います。

終業式では、各学年の代表生徒による発表がありました。

1年生からは、「初めての環境に緊張しながらクラスメートとの交流を大切にしました。学校行事、授業を通して仲良くなることができました。中学校の授業で、友達の考えと自分の考えを比べ、話し合うことで考えを深めることができました。これからも自分自身のために努力を続け、1学期の変化にさらにプラスになるような考えや行動で中学校生活を充実させていきたいと思います。」との発表がありました。

2年生は、1学期に頑張ったこととして2点挙げていました。「英語が苦手でしたが、少しでも苦手を克服できるように努力したことで、英語に対する気持ちが前向きになってきたのだと思います。」「学級委員として最初は不安でしたが、色々な人からアドバイスをいただき、役割を果たすことができました。」「学校行事を通して、クラスをまとめることの大変さや学級委員という仕事の楽しさにも気づくことができました。2学期はメリハリをもって行動し、仲間と協力していい思い出になるようにしたいです。」と振り返っていました。

3年生からは、「僕は4月、不安の気持ちを抱いていましたが、クラスの皆との関わりを通し、1人1人の異なる考え方などから、多種多様な色を見つけることができました。このメンバーで解散し、卒業するその日まで楽しい声がやむことのない活気あふれるクラスでありたいです。」との振り返りがありました。

学校長からは式辞の中で、「始業式には、『本当の楽しみを味わってほしい』と話しました。勉強、部活動、学校行事などを通して『本当の楽しみとはどんなものなのか』を考えてほしいということです。1学期どれだけの楽しみを味わうことができたでしょうか。」と生徒へ問いかけていました。1学期は運動会、各学年行事、部活動を通して、できなかったことができるようになる達成感を味わったり、仲間と協働して物事に取り組むことで自己有用感を高めたり、普段の何気ない学校生活の中でも小さな感動を積み重ねたりして、生徒や教職員の幸せな時間づくりにつながりました。71日間という長い1学期では本当に充実した、中身の濃い時間を共有できたことと思います。学校長から話されたように、夏休みには夏休みにしかできないことをしたり、家族の一員として家庭の仕事をしたりして、充実した夏休みを過ごしてください。

2学期もさらに「しんか」した姿が見られるよう期待しています。

LONG昼休み

本日は一学期最後の最後のロング昼休みがありました!

どのクラスもとても楽しそうに活動していて、たくさんの笑顔が見られました。

暑さに負けないパワフルな姿に、教員一同パワーを貰ったように思います。

学級委員の生徒を中心に、学年の隔たりを感じさせない、明るく温かな声かけが聞こえました。

夏休みが目前に迫り、高揚感が高まっていると思いますが、残り僅かの日々を落ち着いて、大切に過ごせたらいいですね。

情景、気持ちを重ねて

特別支援学級の2,3年生の美術「情景、気持ちを重ねて」の作品が完成しました。慣れ親しんだ場所を見直すと、新たな発見がありました。南犬飼中学校、3階連絡通路から見る風景は、日光連山、男体山が見ることができます。風やにおいを感じながら、現場に大きな、段ボールを持ち込んで製作をしました。毎日見る場所にも、生徒一人一人の感情や記憶が詰まっています。風景に気持ちを重ねて、情景を点描技法で表現しました。

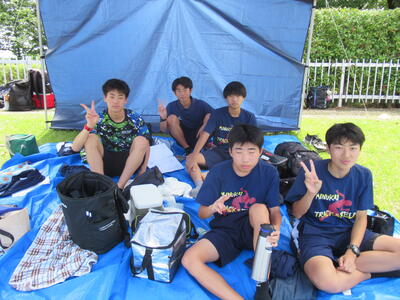

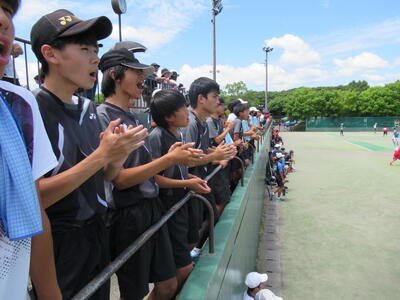

総体県大会(テニス男女個人戦)

7月13日(土)、総体県大会男女テニス個人戦が黒磯市(石川スポーツグラウンドくろいそ)で行われました。本校の男女各1ペアが出場し、熱戦を繰り広げました。

試合前のリラックスした様子

激しいラリーの応酬!

先生の指示を真剣に聞く女子ペア

男子個人2回戦の応援の様子

熱戦を繰り広げる男子ペア

先生の指示を真剣に聞いている男子ペア

理科って面白い!

7月11日(木)3校時、2年2組の理科の授業で研究授業を行った。下都賀教育事務所の指導主事に来校していただき、本校の学校課題「確かな学力を身につけ、心豊かでたくましい生徒の育成」について、ご指導をいただきました。

本日の理科の授業では、「もやしの種子を発芽させてもやしに生長させると、乾燥重量はどうなるだろうか?」という課題であった。生徒の予想は、「増える」が12名、「減る」が1名、「変わらない」が15名であった。予想と違うところに理科の面白さがあるのだと思う。大切なことは、結果に行き着くまでに、どう科学的根拠を組み立てていくかを考えることである。結果は「減る」が正解である。予想した生徒は1名であったが、授業の振り返りで多くの生徒が納得した様子で授業が終了していた。呼吸をすることは、酸素ともやしの内部に含まれている栄養分(デンプン)が使われ、二酸化炭素と水に分解して外に放出される。つまり乾燥重量は減るということでしょうか。観ている我々教員も非常に勉強になりました。

ブドウ糖 + 酸素 → 二酸化炭素+ 水

C6H12O6 + O2 → CO2 + 6H2O

民生委員・児童委員との懇談会

7月8日(月)、民生委員・児童委員との懇談会を開催しました。この日は栃木県に熱中症警戒アラートが発令されるなど、本当に暑い中での開催となりました。本校の図書館に集まっていただきましたが、皆口を揃えて「今日は暑いね」が挨拶代わりとなっておりました。そんな中、多くの関係者から南犬飼中の生徒に対して、多くのお褒めと励ましのお言葉をいただきました。喫緊の課題でもある不登校対応の問題に対しても、学校、保護者、地域の皆様と連携をしっかり図りながら進めていくなど、建設的な意見を沢山いただき、本当に心強く感じました。

テストは終わった後が一番大切!

先週、やっと期末テストが終わったと思いきや、今週は早速テストが帰ってきました。1年生にとっては初めての定期テストでもあるので、今後の学習に大いに生かしてほしいと思います。よく言われることですが、「テストは終わった後が一番大切」です。間違っているところを再度確認し、定着をしっかり図ってほしいです。

1年生理科のテストの返却の様子「先生のアドバイスをしっかり聞いています」

理科のテスト解説の様子!

もうすぐ七夕

テストを受ける子どもたちの様子を見るために、3階の1年生の教室へ上がっていくと季節を感じる七夕飾りが目に入ってきました。

「期末テストがんばります」

「先輩みたいにかっこいい剣士になれますように」

「バスケがうまくなりますように」

「家族が元気で健康でいますように!!」

飾られた短冊には、1年生の素直さ、優しさがあふれていました。

みなさんはどんな願い事をしますか?

期末テスト第1日目

今日から第1学期期末テストが始まりました。1年生は理科・国語・数学、2年生は国語・音楽/保体・英語、3年生は社会・理科・音楽/保体のテストが実施されます。1年生にとっては、初めての定期テストで、テストの受け方の詳細を担任の先生から受け、緊張感をもって臨んでいました。時間配分に気をつけ、日頃の学習の成果を十分に発揮してほしいと思います。

1校時目の1年生の様子です

1校時目の2年生の様子です

1校時目の3年生の様子

3年生、終わって、ホッと一安心。でも、「難しかった」とのこと。

3年生、1校時目の社会科のテスト後、すぐさま答え合わせ!

総体地区予選第3日目

総体地区予選3日目。最終日となった今日も各地で熱戦が繰り広げられました。今日は、男子バレーと女子バレーが検証に進出し、見事男女アベック優勝を果たすことができました。強いサーブで相手を崩し、最後まで自分たちのバレースタイルを貫いた結果の見事な優勝でした。

この3日間で、様々なドラマがありましたが、本校生徒が最後の最後まで持てる力を十分に発揮して、仲間を信じて戦い抜いた勇姿がとても印象的でした。そして3年生最後の大会を終え、感謝の気持ちをお世話になった先生や保護者に伝えている3年生の成長した姿に胸が熱くなりました。

総体地区予選第2日目

総体地区2日目は、天候にも恵まれ、各地で熱戦が繰り広げられました。昨日の予定が順延になった野球部は、隙のない野球で、見事完封勝利と好発進しました。同じく順延になった男子テニス部も充当に勝ち上がり、ベスト4に進出し、県大会出場を手にしました。ベスト4を決めた瞬間に自然とメンバーが集まって抱き合って喜ぶ姿が印象的でした。大会は明日3日目と続きますが、気を緩めず頑張ってほしいです。

総体地区予選第1日目

あいにくの悪天候で、野球と男女ソフトテニスが延期となりましたが、各地で熱戦が繰り広げられました。全力で闘う姿に、感銘を受けました。試合終了後の、笑顔、うれし涙、悔し涙が、今日の熱戦に次ぐ熱戦を物語っていました。

総体地区予選前日練習

いよいよ明日から総体地区予選を迎えます。3年生にとっては、部活動最後の大きな大会です。どの部も悔いの残らぬよう、これまでの練習の成果を十分に発揮してほしいと思います。頑張れ!犬中生!!

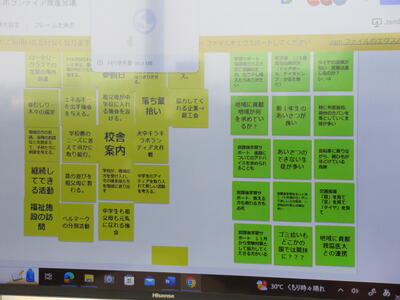

ボランティア推進会議

6月26日(水)、本校図書室においてボランティア推進会議を開催しました。本校の教育活動に関わるボランティアの方に来校していただき、より効果的に地域連携を深めるための意見交換を各グループに分かれて協議しました。参加いただきボランティアの方から、中学生のボアランティア活動に期待することを、それぞれの専門の立場から建設的な意見や提案を出していただき、とても有意義な時間を共有することができました。本校の学校経営方針のジビョン「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します」に向け、ボランティア活動を通じて、効果的に地域連携を深めていきたいと思います。

三年生の実力テスト始まる。

6月24日(月)3年生は、実力テストを実施しました。修学旅行を終えて、気持ちを切り替えてテストに臨んでいました。いよいよここから高校受験に向かって本格的なスタートです。今回の実力テストの結果を参考にしながら、夏休みは三者面談を行います。生徒は、一問一問、真剣な表情で問題を解いていました。

よく受験は、マラソンに例えられます。スタートは目標に向かって受験勉強を始めた日、ゴールは受験当日です。最初から飛ばしすぎると勉強のリズムが崩れたり、ペースが遅いと後半焦ることになったりするので、緻密な勉強計画や合格を逆算した勉強が必要となります。3年生のみならず、勉強の取り組みについて分からないことや質問事項があれば、自ら友達や先生、保護者の方に相談するなどの自発的な行動が必要不可欠です。密度の高い受験期間、期末テスト期間になることを願っております。

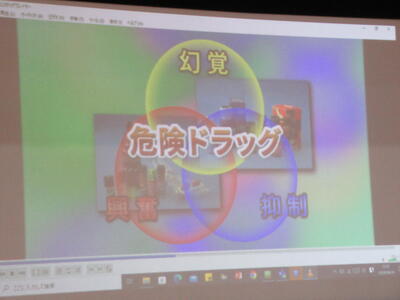

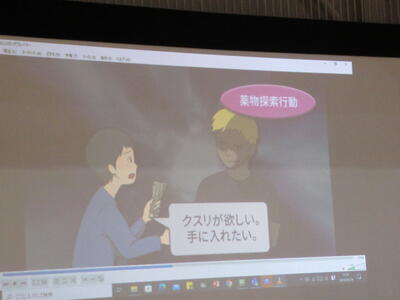

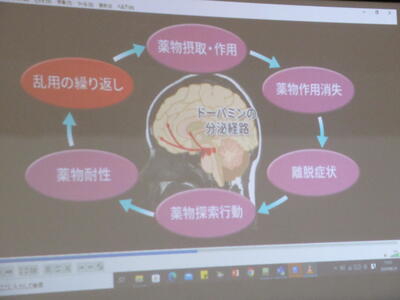

薬物乱用防止教室

6月24日(月)、6校時、全校生徒を対象に薬物乱用防止教室を実施しました。これは、薬物乱用による心身への影響、依存症、疾病との関連、社会への影響などについての理解を通して、適切な行動選択と意思決定ができる資質と能力を身に付けることを目的に実施しました。今回は、栃木警察署生活安全課の渡邊様による講話で、内容は、薬物乱用や SNS、性非行など青少年の非行防止について詳しく講義いただきました。スライドを使った分かりやすい内容で、全生徒が薬物による本当に怖さについて真剣に学ぶことができました。

犬中いじめゼロ宣言

6月19日(水)給食中に「犬中いじめゼロ宣言」を生活委員会・生徒会で行いました。

生徒会長から「いじめ防止対策推進法」についての話があり、いじめは全生徒に関する問題であり、いじめを行わず、これを放置してはならないということの共通理解を図りました。

また、生活委員長からイエローリボン運動についての話がありました。イエローリボンはいじめをしない・いじめを止める人のしるしです。いじめ問題のカギをにぎるには「傍観者」です。いじめが嫌だと思っている人がたくさんいても、みんなが自分に危害が及ぶのをおそれて沈黙すれば、その場はいじめに支配されてしまいます。「やめなよ」と言える人が数人でもいれば、いじめはなくなっていくでしょう。犬中生がいじめをしない。傍観者にならないために、「STOP BULLYING~いじめを止めよう~イエローリボン・キャンペーン」を広めましょう。

〈校長先生より全校生徒の皆様へ〉

犬中生の時間を守る意識が向上しています。また、気持ちの良い挨拶や授業への取り組みが主体的となっておりとても良くなっています。今の皆さんならば、もっともっと良い学校を作り出せると確信しています。誰もが安心して過ごすことのできる居心地の良い学校になるよう、みんなで作り上げていきましょう。

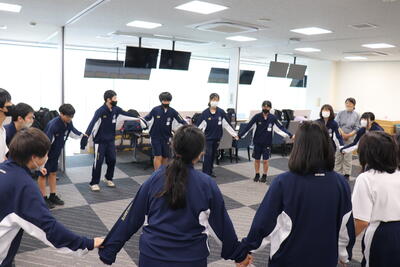

校外学習in茂木

一年生は、6月18日(火)にモビリティリゾート茂木に校外学習に行きました。

ホンダコレクションホールでは、クイズラリーを行い、ものづくりへの情熱やホンダの歴史を学ぶことができました。

迷宮森殿ITADAKIでは、リアルな生きもののオブジェを観察しながら、14か所のスタンプを集め、頂上を目指し、熱中していました

お昼は、VIP席を貸していただき、みんなで楽しくお弁当を食べました。美味しいお弁当で午後の活動も頑張れました。

MSA(モテギ・スキルアップ・アドベンチャー)を行いました。クラスの仲間と協力して、講師の先生から出された課題を解決していました。最初は講師の先生から指示をいただいていたのに、課題を乗り越えるたびに、自分たちで協力する言葉をかけたり、工夫した発想が出たり、「しんか」が見られました。

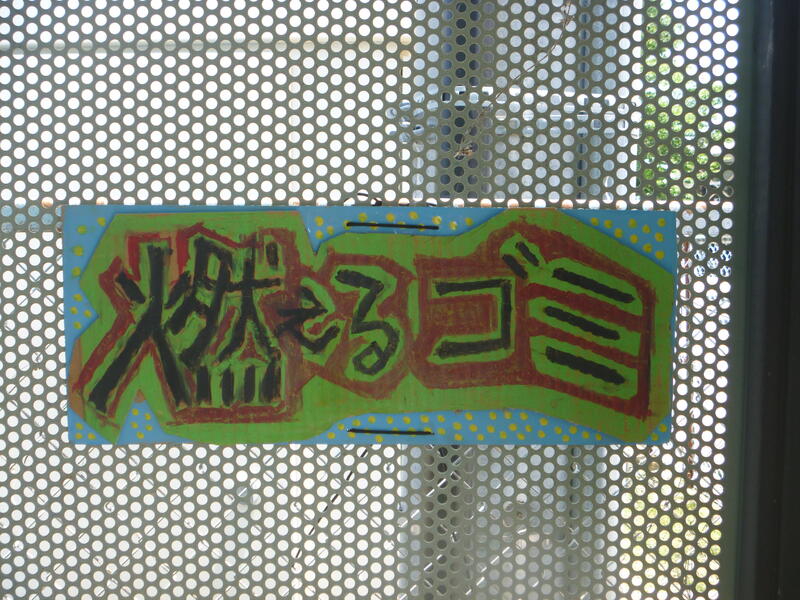

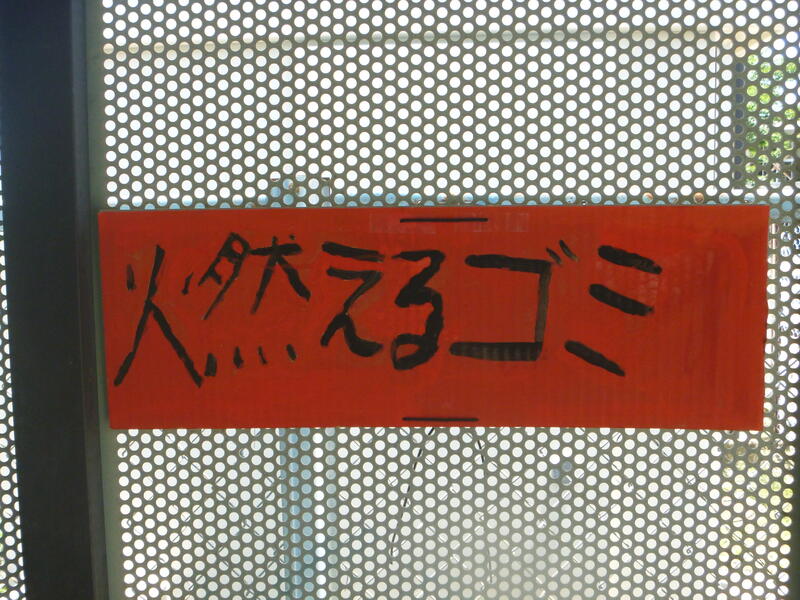

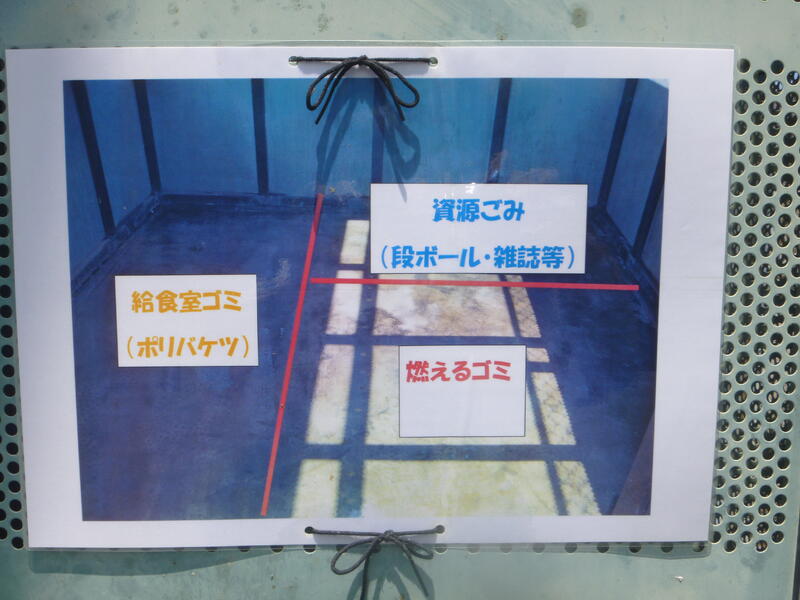

文字っておもしろい

1年生の美術のデザイン工芸の中で、形や色彩を工夫して楽しく伝える分野があります。

特別支援の1,2年生たちが、南犬飼中学校のゴミステーションをより使いやすくするための、「燃えるゴミ」「資源ごみ」「給食関係のゴミ」の分別表示を作成してくれました。

愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~② 野外炊飯にチャレンジ!

無事に那須甲子青少年自然の家に到着した2年生は、まず入所式を行いました。

天気も良く、ウグイスの鳴き声が聞こえる大自然の中での活動がスタートです。まずは野外炊飯でカレー作りにチャレンジしました。

はたして、上手く火をつけることができたのでしょうか?

使い慣れない包丁に悪戦苦闘???

普段と違う環境で自分たちで作ったカレーの味は格別でしょう。

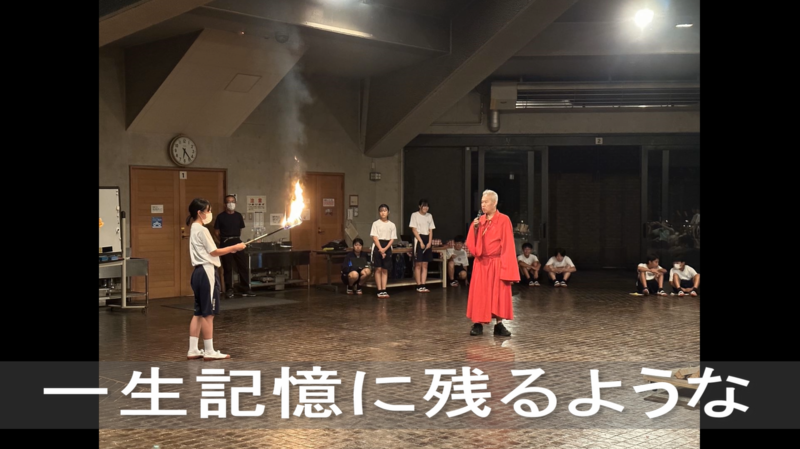

愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~① 2年生宿泊学習に出発!!

6月16日(日)、今日は2年生が宿泊学習に出発する番です。

小雨が降る天気でしたが、朝早くから子どもたちは元気に登校しました。

出発式は急遽、新体育館で実施することになりました。

今年度の宿泊学習のスローガンは、「愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~」です。

主な目的は3つあります。

(1)自然の中で様々な体験を通し、環境への関心を深め、SDG'sの目標に関心をもつ。

(2)活動や準備のための活動を通して、友達や先生との関係を深め、クラスや学年の団結を高めていく。

(3)決まりやマナーを守って、集団の一員として自覚ある行動ができるようにする。

那須甲子青少年自然の家での活動や那須ハイランドパークでの体験型研修を通して、本校生徒に身につけさせたい力に迫ります。

1日目の今日は、野外炊飯と学級レクリエーション、キャンプファイヤーを行います。2日目の明日は、那須ハイランドパークにていくつかのグループに分かれての体験型研修を実施する予定です。もちろんアトラクションも楽しみます!

出発式では、実行委員さんの「出発式を始めるので、静かにしてください。」という声かけに対し、170名全員がすぐに反応し、式が始められる雰囲気が作られました。運動会で身につけた集団の力、2年生の学年としての強みを感じました。

教頭からは、「2日間の中で友達の良いところを1つ、見つけてこよう」という話がありました。運動会のときとは違った友達の良い面が見られることと思います。多面的、多角的に物事を見る目を養う機会でもあるでしょう。ぜひ、友達の良いところをたくさん見つけて、絆を深めてほしいと思います。

思い出づくりの大冒険!Now, go for it!!

修学旅行1日目

修学旅行1日目。無事に京都に到着しています。

生徒たちは京都での旅にワクワクドキドキしています。新幹線の中では、友達と楽しく談笑する生徒やこれからに向けてエネルギーチャージをしている生徒もいました。

予定時刻に旅館に到着しました。体調を崩している生徒もなく皆元気です。

この3日間の思い出はきっと一生残り、大人になって中学時代の友人と会ったときの話題になるものだと思います。

奈良・京都で文化に触れ、仲間と素敵な時間を共有してほしいと思います。

Let's go to Kyoto!!

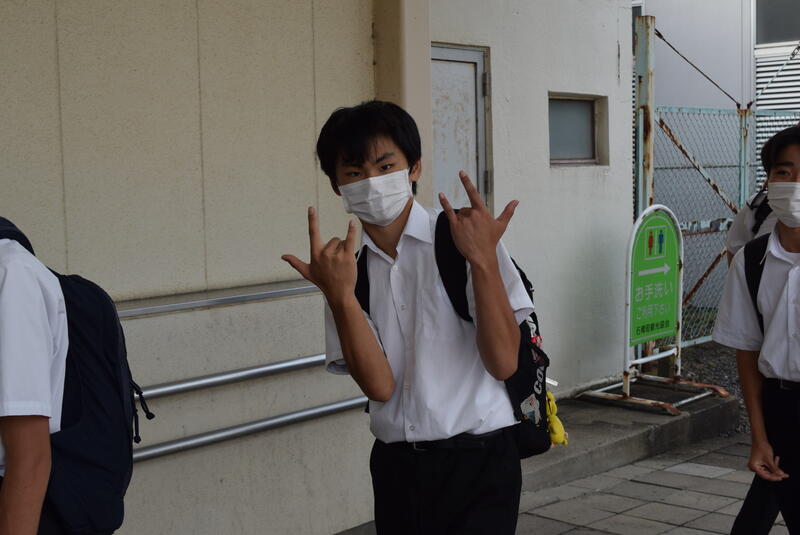

6月15日(土)朝、いよいよ京都・奈良への修学旅行出発です。

今年のスローガンは、「創ろうmemory 感じようhistory みんなでhappy!」です。

日本の歴史が息づく京都・奈良で、最高の思い出を創り、生徒と職員の幸せな時間になるよう、これまで入念に計画・準備をしてきました。

壬生から新幹線に乗車する小山駅までの交通手段はいくつか考えられますが、ここ数年は石橋駅に集合し、電車で小山駅まで移動する手段をとっています。修学旅行を実施するにあたり、旅館への荷物の発送や送迎などで保護者の方々の協力が欠かせません。この日も土曜の早朝にもかかわらず、事前連絡どおりの時間で集まることができ、無事出発できたのも保護者の方々のご協力によるものです。改めて感謝いたします。ありがとうございます。

実行委員の進行で出発式を行い、ホームに向かいました。

みな良い笑顔を見せてくれました。

中学校最高の思い出づくりの旅にいってらっしゃ~い!!

修学旅行準備

14日朝、修学旅行の旅館に送る荷物を搬入しました。朝の忙しい時間でしたが、保護者の皆様ありがとうございました。事前連絡どおりにご協力いただいたおかげで、滞りなく作業を進めることができました。運ばれてきた荷物は実行委員が受け取り、新体育館にクラスごとに並べ、登校した生徒が自分のバッグにネームタグを付けて完成です。生徒がチームワークよく荷物を受け取り、並べていく姿に感心しました。

明日からの修学旅行に快く送り出してくださる保護者の方々へ感謝しつつ、全員が最高の思い出を作り、実りの多い3日間になることを期待しています。

2年生のクエストエデュケーション

2年生の総合的な学習の時間にクエストエデュケーションが始まりました。

クエストエデュケーションとは、各企業の方からミッションをいただき、そのミッションを達成できる方法を考え、最終的には企業の方に提案するというものです。

壬生町役場商工観光課様、壬生町商工会様のご支援の下、以下の7企業の方々にご協力いただいています。

・有限会社 大森商事 様

・俵建設 株式会社 様

・株式会社 フジカンパニー様

・The Salon Beauty 様

・studio SHINBI-GAN 様

・わんぱく公園内おもちゃ博物館 様

・カフェ アレーズ 様

本日は各企業の方に本校にお越しいただき、企業理念やミッションなどをお話いただきました。お忙しい中ありがとうございました。これから生徒は一生懸命に考え、より良い提案を目指して頑張ると思います。今後ともよろしくお願い致します。

輝光祭に向けての第一歩。

本日の6校時、10月の輝光祭に向け、各コースの説明会及び希望調査を行いました。

16コースの教員が、活動内容や魅力を伝え、真剣な表情で話を聞いていました。説明会終了後、生徒は、タブレットで希望調査に答えました。

その内容を少しのぞき見してみると、「中学校最後の輝光祭、最上級生として後輩とも同級生とも最高の思い出をつくりたい」「大好きな犬中を裏方として盛り上げたい」「昨年の先輩の姿をみて、和太鼓に決めた。和太鼓が永遠に続いていけるように希望をしました」など熱い熱い想いを希望調査に表現していました。

想いを形にしてきた犬中生の精神は、確かに引き継がれていることを強く感じました。今年の輝光祭も、生徒のさまざまな「しんか」が見られそうで今年も楽しみです。

令和6年度 運動会③ 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

競技の中盤、各学年の団体種目を実施しました。1年生綱引き「綱しか勝たん」、2年生台風の目「ひとしの目」、3年生大縄「想いを一つに!大縄」です。

担任も応援するだけではなく、一緒に走ります!!!

想いは一緒!

他学年でも自分の団を応援します!!生徒も教員もタテのつながりを強くしました!

救急法講習を行いました。

本日、本校の教員を対象に、救急法講習とエピペン講習を行いました。普段の学校生活での「いざ」という時のために、どのように動くべきか、どうやって生徒の命を守るか、考えながら練習をしました。生徒の命を守るために、迅速に行動できるように努めていきます。

令和6年度 運動会② 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

まず、団体種目が実施されました。2年生「魔法の絨毯」、1年生「球しか勝たん」、3年生「メドレーリレー」です。

担任も必死に応援します!!!

令和6年度 運動会① 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

令和6年6月1日(土)

いよいよ運動会当日。前日夜の雨もやみ、澄んだ空気とほどよい気候でベストなコンディションで運動会を迎えました。

今年のスローガンは「百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~」です。

どんな色とりどりの個性を見せてくれるのでしょうか。

どんな闘志あふれる競技をみせてくれるのでしょうか。

運動会前日②準備

全体練習、学級練習の後は準備です。手際よく会場を作っていきました。

運動会前日①熱い!!ラストの各団練習!

運動会前日の今日は、午後にまずラストの各団練習を行いました。団長の熱血指導のもと、ソーランの練習に励みました。団長や3年生のリーダーが前に立ち、練習を指揮します。その指導ぶりには頼もしさが増し、この2週間で大きく成長した姿がありました。教員は安心して見守っていることができました。1、2、3年生が縦割りで共有したこの時間は、南犬飼中の校風を象徴する場面です。明日、子どもたちが頑張る姿を楽しみにしたいと思います。

ようこそ、先輩。ようこそ、実習生。

5月27日(月)から3名の体育科の教育実習生が来ております。3名の先生方は、南犬飼中学校の卒業生です。総体まで、残り一ヶ月。サッカー部にも顔を出していただき、指導を手伝ってくださっています。今日は、実習生の先生が考えていただいたメニューを取り組みました。練習を止めて、サッカーの技術はもちろんのこと、声を出すこと、練習に向かう意識の部分を指導くださいました。生徒や顧問は、普段思っているサッカーの疑問点を質問する姿も見られています。教員も一緒に学び、指導力を向上出来る機会です。この期間を貴重な機会と捉え、サッカー部全体でレベルアップしていきたいです。子供にとって、身近な大人としてかっこ良いところをたくさん吸収して欲しいと思います。

運動会予行を実施しました!

前日の荒天からうって変わって運動会予行の今日はさわやかな風が吹く、とてもすがすがしい天気になりました。予定通りに運動会予行を実施しました。

これまでのクラス練習、学年練習、全体練習の成果を校庭で披露し、各係の準備や打合せ、競技ごとの動きの確認、係間の連携確認を綿密に行いました。

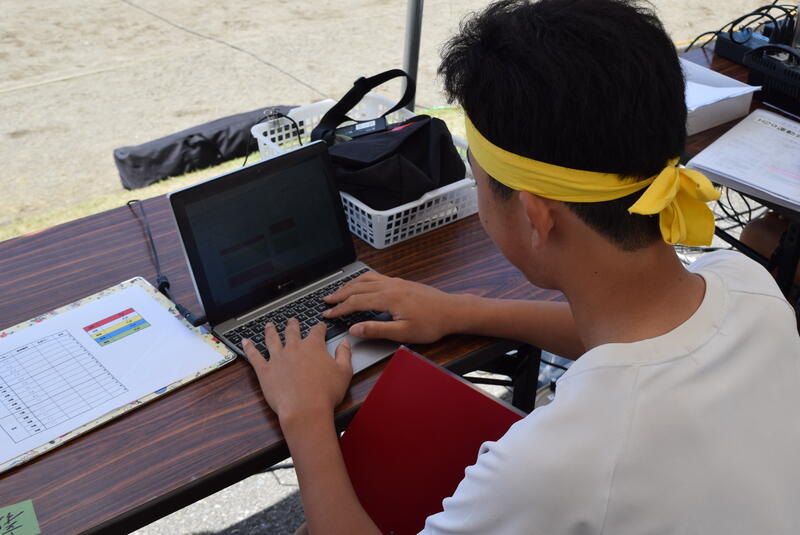

犬中生の輝く瞬間を逃さず、マイクを通して伝えるべく見つめる眼差し。

生徒が活動するグラウンドです。けがをしないように、小さな石一つ逃さず拾い、整備を行います。

得点の記録、集計も普段使いの端末で行います。

好天のもとで犬中生が活躍する土曜日の運動会本番が楽しみです。

全体練習開始!

運動会まで、あと10日。本日は、今年度初めて全校練習が行われました。3年生がリーダーシップを発揮しソーランの隊形やラジオ体操、入退場などの確認をしました。犬中生が思い描く運動会にどこまで近づくことができるか、これからの「しんか」が楽しみです。頑張れ、3年生。頑張ろう 犬中生。

PTA奉仕作業

5月18日(土)、PTA奉仕作業を実施しました。2週間後に運動会を予定しており、素晴らしい環境のもとで運動会が実施できることに感謝申し上げます。今回の奉仕作業は各部活動に分かれての活動で、天候にも恵まれ、保護者、生徒、職員が共に気持ちのよい汗をかきながら、楽しく活動することができました。お陰様で、校庭の至るところが本当にきれいになりました。

うれし楽しい修学旅行♪

運動会に向けて体育の授業では、ソーランの練習に熱が入っています。来週からは学年、学級での練習もスタートします。そんな中、運動会後には各学年の学年行事が控えているため、本日の総合の時間には各学年で学年行事に向けた準備をしていました。

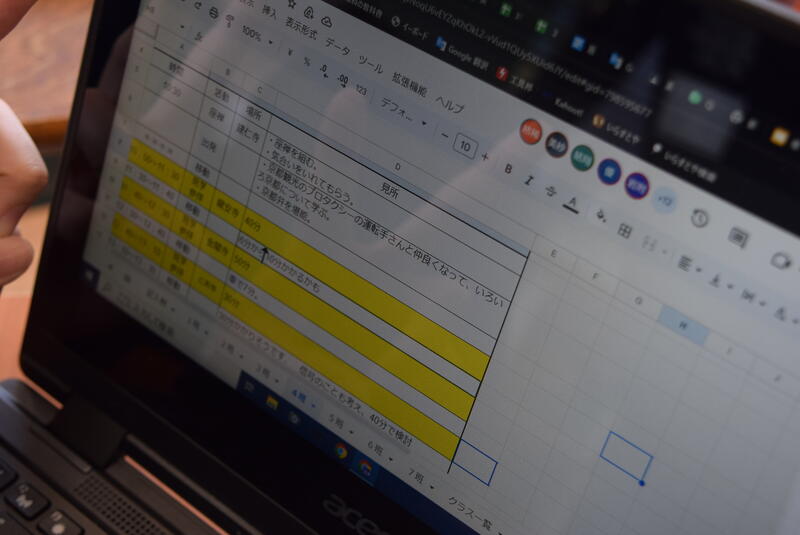

3年生は修学旅行での班別研修計画を立てていました。JTBの社員の方に来校していただき、生徒たちがグループで計画したものに対してアドバイスをいただきました。

各グループともに、それぞれ設定したテーマに沿って計画を立てています。古都、京都で日本ならではの文化や歴史を感じたり学んだりするべく、タブレットを使って熱心に調べ、まとめている姿がありました。

1年次からICTを当たり前に使ってきた3年生です。ここでもスプレッドシートを使って共同編集をするなどして計画書を作成しています。ICTの効果的な活用の仕方が身につき活用している3年生の姿はまさに、私たちが目指す犬中生の姿そのものでした。

修学旅行は教員のみならず多くの3年生が楽しみにしている行事です。楽しいことを計画しているときは自然と笑顔になります。

かけがえのない時間を仲間と共有し、絆を深め、修学旅行が最高の思い出となるよう願っています。

全校犬中ソーラン

1校時から体育館から大きなかけ声が聞こえてくる。ふと覗いてみると、1年生の体育科の授業である。6月1日(土)に実施される運動会に向けて、すごい熱気を感じました。今年の運動会の集団演技「全校犬飼中ソーラン」の練習風景でしたが、テンポのよい音楽に合わせて、大きなかけ声を発しながらの迫力ある演技に圧倒されました。途中、水分補給をしながらも集中して練習に取り組む生徒の姿が何とも頼もしいです。

3校時目の1年生の体育科の授業のでは、水分補給の休憩途中に、演技の上手な生徒をステージに上げ、模範演技がありました。どんな気持ちで取り組んでいるかのインタビューに対して、「とにかく全力を出し切る」との回答に、多くの拍手がありました。最後に冗談交じりに、どんな食べ物が好きかとの質問には、「お母さんが作ってくれるカツ丼とオムライス」との回答に、割れんばかりの拍手が湧き起こっていました。集中力を切らせないための体育教諭の指導の工夫も見事でした。

オンライン英会話の様子

本校では、朝の学活時、どのクラスも年間20回オンライン英会話を実施しております。実際に外国人の方とのコミュニケーションを図ることにより、ネイティブな英語が身に付いております。

男子バスケ部1年生正式入部!

5月7日(火)1年生の正式入部後初の部活動がありました。あいにくの雨により、屋外の部活動は休止が多かったですが、体育館ではバスケットボール部が元気に活動していました。先輩達に教えてもらいながら、慣れないながらも一生懸命ディフェンスやシュートの練習をしていました。

部活動の様子

新1年生が入部し、どの部活動もますます活気づいてきました。1年生に優しく基礎を教えている顧問の先生。手取り足取り具体的に指導している2,3年生の先輩。レギュラーチームに入り、コンビネーションプレーをしている1年生。各部の様子は様々でしたが、6月末の地区総体に向け、どの部も熱心に練習に取り組んでいました。

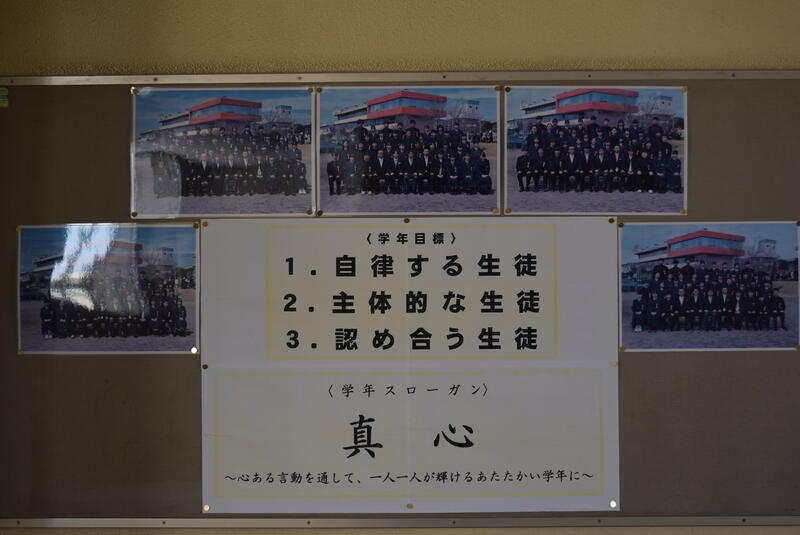

学年教職員の思い

5月に入り、令和6年度がスタートしてから1ヶ月が過ぎました。

北校舎の各学年のフロアには、学年スローガンを掲示しています。学級集団が1つにまとまるとともに、学年としての成長を願い、学年教職員の思いが込められています。

第1学年は、

「真心 ~ 心ある言動を通して、一人一人が輝けるあたたかい学年に ~」です。

入学してから1ヶ月、明るく和やかに生活しています。部活動見学・体験では、精力的に各部をまわり、主体的に部活動を選択する姿がありました。6月の校外学習を通して、集団の和を築き、絆を深めてくれることを期待しています。

第2学年は、「響け Concerto! ~ 1人ひとりの輝きを合わせて ~」です。

新入生を迎え入れ、先輩としての自信を深めようとしています。運動会や宿泊学習を通して、1人ひとりの個性が輝き、学年集団として一段とさらに素敵なハーモニーを奏でてほしいと思います。

第3学年は、

「ONE TEAM ~認め合い、支え合い、高めあう仲間~」です。

3年目になりました。

一人一人の生徒に、最高学年としての自覚と責任、自信に満ちた表情があります。本校の「顔」として頼もしい姿を見せてくれています。運動会では、縦割り団で活動します。どんな活躍を見せてくれるか、今から楽しみです。

生徒総会

5月2日(木)生徒総会を新体育館で行いました。

総会は生徒会役員の自己紹介、生徒会役員の自己紹介、生徒会役員から今年度の活動方針、専門委員長から年間活動計画の話がありました。また、生徒会費について生徒会会計から昨年度の決算、そして今年度の予算案が掲示されました。

全会一致で承認が得られ、今年度の生徒会活動が本格的に始まります。

生徒会長より、生徒総会にて全校生徒に伝えられた内容です。

今年度の生徒会テーマは、「しんか~犬中らしく、あたらしく~」です。

これには、真価(本当の価値)を見極める力

進化

深化(理解を深める)

新価(新しい価値を生み出す)などの意味が込められています。

「犬中らしく、あたらしく」には、長い年月をかけてつくり上げてきた犬中の伝統を軸にこれからも犬中をより良いものへとしていこうという意味が込められています。

犬中生全員で、スローガンに基づいて素晴らしい学校へと共にしんかさせていきましょう。

熱心な意見を集中してうけとめる姿は、今年度の活動に大きく期待をもてました。

清々しい朝の挨拶運動

生徒会の発案で、毎月1日に挨拶運動を企画しました。今日は、今年度初めての実施でしたが、多くの生徒が任意で参加し、非常に大盛況でした。朝から気持ちのいい声が昇降口に響き渡り、とても清々しい気分で1日をスタートすることができました。

PTAの温かい支援

授業参観、PTA総会、学年懇談会が行われた4月24日(水)は、あいにくの雨模様でした。翌日の校庭は、案の定、多くの轍ができており、大変困った状況でした。そんな中、4月26日(金)の午後、PTA会長さんのご厚意で、会長さんの職場の方々の協力の下、隅々まできれいに整地してくださいました。本当にありがたく思います。本校の安全管理が図られているのは、保護者の皆様をはじめ、地域の皆様の協力のおかげであるとしみじみと感じております。

4月24日(水) 授業参観・PTA総会・学級懇談会を実施しました。

今年度初めての一斉授業参観となり、多くの保護者に来校していただきました。お足元が悪い中、ありがとうございました。生徒がいつも以上に生き生きと授業に臨んでいる様子が印象的でした。

1学年は、「エンカウンター+学級新聞づくり」

2学年は、「進路学習」

3学年は、「担任の教科学習」 を行いました。

生徒同士の意見の積極的共有や担任との意見交換、タブレットを駆使して情報を集計したり、発信したり、様々な生徒の一生懸命な姿が見られました。

授業参観後は、PTA総会が行われました。学校長あいさつ、PTA会長あいさつ後、議事承認についての確認がされました。今年度もPTA活動へのご協力よろしくお願いします。

最後に学級懇談会を実施しました。新年度の顔合わせなので、学年、学級経営方針をお伝えしたり、保護者自己紹介、アイスブレイク、懇談会を行いました。保護者と教員は、もちろんのこと、保護者と保護者が繋がることも生徒の学校教育、成長のためには大事なこととなります。今後の学校教育へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

第1理科室~第3理科室を参観

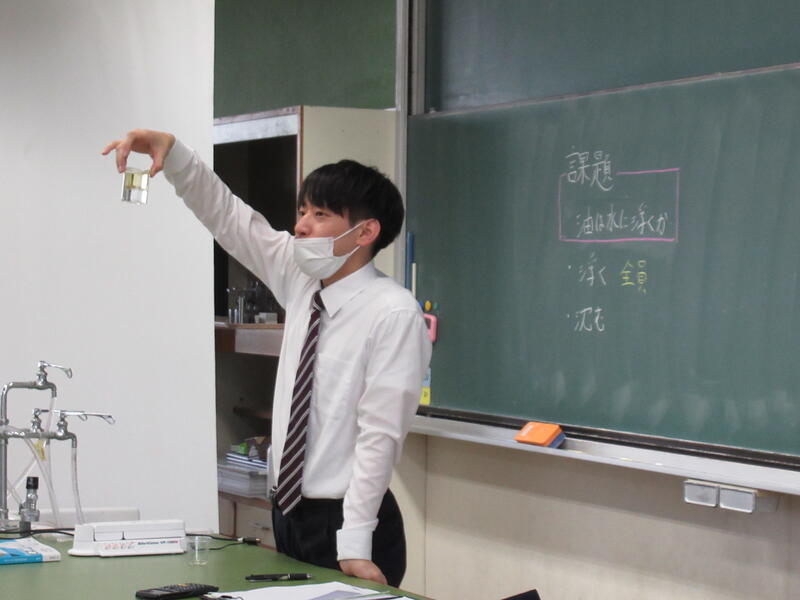

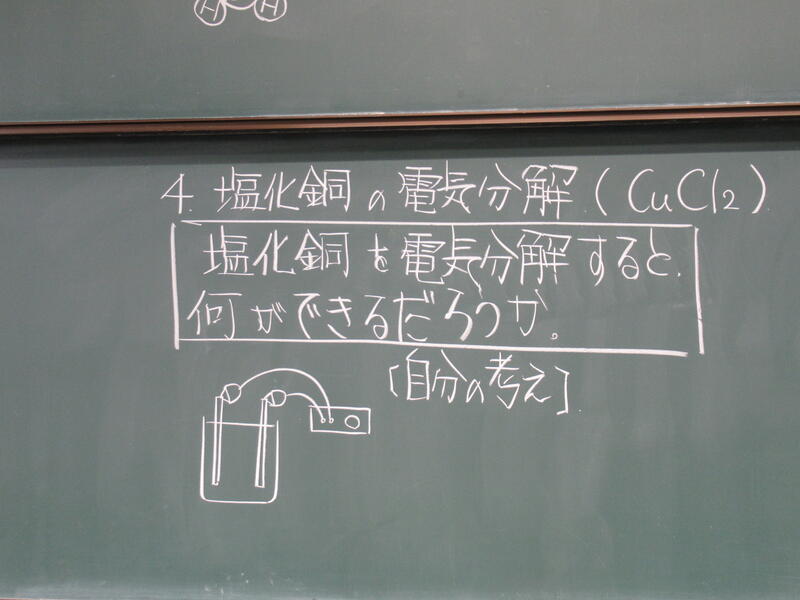

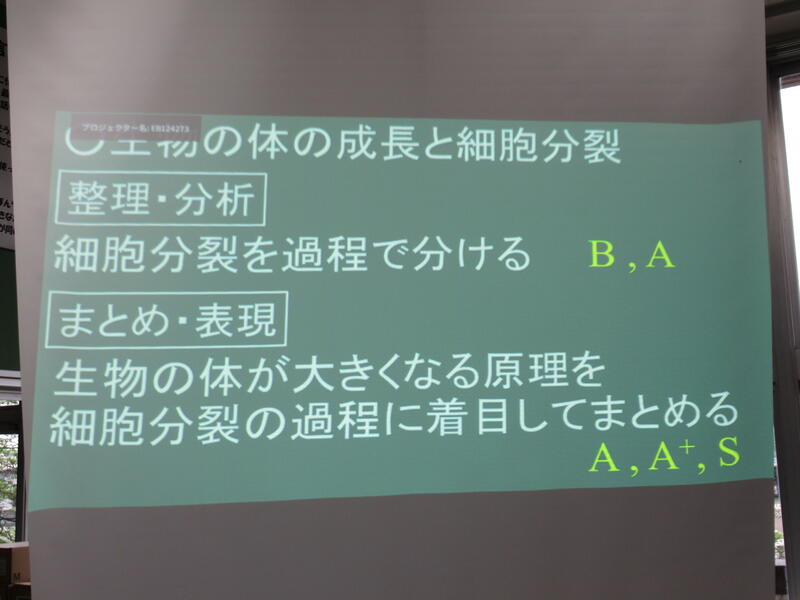

4月23日(火)第4校時、第1理科室で3年5組、第2理科室で2年5組、第3理科室で1年3組の理科の授業を参観してみた。本校には、理科室が3室あるので、3学年あるいは3クラス同時に授業が実施できるところが強みである。

1年3組の授業では、物質の密度の分野で、「油は水に浮くのか?」という課題を1年生が真剣に考えていた。日常生活から感覚的に浮くという生徒がほとんどでしたが、理由を考えるところに理科の授業の面白さがある。この単元では、物質の密度についての学ぶ分野である。密度という言葉を使って、1年生が必死に理由を考えていた。

2年5組の授業では、「塩化銅の電気分解すると何ができるのか?」、3年5組の授業では「生物の体の細胞分裂について」という課題で、授業が行われた。学年が異なれば学ぶ分野ももちろん異なるが、課題、予想、実験、考察、まとめと流れる授業の中で、自ら学ぶ頼もしい生徒の姿が理科の授業から伺えました。

当たり前を当たり前に!

朝の登校から、朝の学活までの様子を何気なく見ていた。

「自転車はきれいに並べて置く。靴はかかとを揃えてきれいに置く。7時55分には教室に入る。読書は静かに取りかかる。先生の話は前を向き、集中して聞く。」

そんな当たり前のことを当たり前のように実践している本校の生徒。何とも誇らしい。

今日は、3年生は全国学力・学習調査、2年生はとちぎっ子学習状況調査、1年生は実力テストを実施します。いつも通りの実力を大いに発揮してください。

3学年集結。心あたたまるロング昼休み。

本日、晴天のなか、ロング昼休みが行われました。

本日は、三年生のクラスが中心となり、「新入生が学校生活を安心して楽しんでもらうこと、学年を超えての交流を深め、絆を深めること」を目的に行われました。各クラスで分かれ、じゃんけん列車、バースデーリング、風船バレーボールなど、三学年が一緒に楽しめるように考え、実行していました。上級生が、積極的に声をかけ、下級生をリードしてくれる姿は、とても頼もしく、心があたたまりました。

1年生部活動見学

新1年生も学校生活に徐々に慣れ、4月12日から部活動見学が始まりました。17時までという時間限定での見学ですが、みんな目を輝かせながら真剣な表情で部活動を見学していました。見学期間は4月下旬まで続きますので、運動部、文化部等、たくさんの部活動を見学していってください。

4月9日学級開き

4月9日(火)、どのクラスも程よい緊張感の中、とてもいい雰囲気で学級開きができました。4月9日は、学級オリエンテーションを中心に午前中の授業が進みました。自己紹介、学級目標、各委員会、クラスの係決めなど盛り沢山の内容でしたが、どの学級もとてもよいスタートが切れたと思います。1年間、よろしくお願いいたします。

ちなみに、今年度最初の給食は生徒の大好きなカレーライスです。

全校一斉道徳開きを行いました

4月11日(木)6校時に全校道徳開きを行いました。道徳推進担当者が授業を行い、各教室をZoomでつなぎ全校一斉に実施しました。

中学校の授業が本格的にスタートしました。

1年生は入学して最初の1週間が過ぎました。週の後半からは本格的に教科の授業がスタートしました。これからも頑張ってほしいと思います。

満開の桜でお出迎え

始業3日目。今日も多くの生徒が本校の正門(東門)と北門を通って、元気な姿で登校した。そんな生徒を迎え入れるかのように、本校の桜が満開である。こんな素晴らしい環境の中で教育活動を行えることに、「幸せ」を感じる。元気な声で挨拶をする生徒の笑顔が、一段と輝いて見えました。

第78回南犬飼中学校入学式

生徒も教員も緊張と期待の新任式

4月5日(金) 新体育館で新任式を行いました。今年度、15名の先生方をお迎えしました。初めて南犬飼中学校に赴任される先生、かつて南犬飼中で働いていた先生、母校である先生など、様々な思いを生徒の前で述べていただきました。

生徒代表お迎えの言葉には、「本校の伝統である①ノーチャイム、②自問清掃、③生徒主体の学校作りの紹介」「未来の犬飼中を想像し、生活の心得、制服の改定を生徒が話し合い、決めていること」などが含まれていました。

新任式後には、新しいクラスが発表され、生徒からは緊張している表情や期待感あふれる笑顔が見られました。授業や部活動、さまざまな場面で関わることになります。新しいクラスの仲間と素敵な毎日を過ごしてほしいと思います。「学校は楽しいところじゃない、楽しくするところだ!」という言葉があるように、私達教員も生徒が学校を楽しくする経験を積めるように考え、生活していきます。

素敵なお迎えありがとう、着任式。

4月1日(月)、着任される先生方を吹奏楽部の演奏に合わせて、部活動の有志の生徒でお迎えをしました。生徒からは、新たな出会いを喜ぶ笑顔が見られたり、歓声が聞こえたりしました。着任された先生方からは、「ここまで、すごいお迎えは初めて!」「南犬飼中学校での生活が楽しみです」などの話が聞こえてきました。南犬飼中学校の「幸せな時間づくり」のために一人一人の強みを生かしてお仕事よろしくお願いします。

離任式

3月29日(金)、離任式を行いました。

今年度は14名が転退職することとになりました。離任式では1,2年生だけでなく卒業した3年生にも見守られながら、1人1人の職員が別れの言葉を述べました。

春はまず、別れが訪れます。しかし、その後には必ず新しい出会いがあります。新しい場所でのご活躍を祈念致します。南犬飼中学校のために今までありがとうございました。

1年間を振り返って・・・

3月22日(金)7:30の新体育館には、生徒会役員の面々が集合していました。修了式の会場の準備とリハーサルのためです。国旗や町旗、演台や放送機材などを手際よく設置するのと同時進行で、司会の生徒の言葉に合わせて代表生徒が動きを確認していました。自分たちが学校を動かしているという自覚が芽生えています。そして、見えないところでの努力を惜しまずに取り組める素敵なリーダーたちでした。

生徒会が作成した1年間を振り返る動画を、修了式に全校生で視聴しました。生徒会長が全校生へ向けたメッセージ、伝わりましたか?

春休みに向けて

3月22日修了式の前に、春休みの過ごし方についてお話がありました。

交通からは「昨年度より交通事故の件数は減りましたが、まだゼロではありません。交通マナーについても、並進や飛び出しなどを改善し、みなさんにとっても地域のみなさんにとっても安心・安全な環境になるように努めていきましょう。4月に全員そろって、元気な笑顔で登校してくれることを願ってます。」と。

生徒指導からは、「卒業式の準備・片付け等、ありがとうございました。この春休み、どんな最上級生になりたいか、どんな先輩になりたいかをイメージして過ごしてください。そうすれば必然的に当たり前のことを当たり前にできる犬中生になりますね。」と。

修了式、春休みは『節』であるという話をしました。(概要)シンガポールを訪れた時に、大きなビルの建設現場の足場が竹で組まれているのを見ました。竹の強さは他の樹木と比べて両側からの引っ張りに対する強度は鉄骨よりも強いと言われています。竹は節を作りながら成長していきます。この節があることによって横からの風にもしなって耐えうるそうです。この『節』が大きな役割を果たしています。『節目』という言葉には、物事の区切り、転機という意味があります。 皆さんにとって、学年と学年をつなぐ春休みが『節目』『節』にあたります。人間は弱い生き物です。だから自分で節を作る必要があります。しなやかで強い竹のように成長するために。そこで、この春休みにしてほしい2つのお願いがあります。

1つ目は、通知表を受け取ったら、自分の成長と改善点を洗い出して、その要因となっていること、ものごとの本質を身に付けてほしいこと。

2つ目は、新年度に向けて「何としても、毎日時間をかけても」という気構え・目標を立ててほしいこと。

この1年で、校歌も3番まで自信をもって歌えるようになりました。様々な教育活動の制限がなくなり、『節』と『節』の間の成長が大きかった令和5年度です。

今日からの春休みをしっかりとした『節』にしてほしいと思います。

修了式

3月22日(金)、修了式を実施しました。

修了式の中で、1・2年生の代表生徒が1年間を振り返り、作文発表を行いました。

【1年生】

不安と楽しみで入学してきたあの日から1年間、様々なことを学ぶことができました。その中から特に多くの学びがあったことを2つ紹介したいと思います。

1つ目は、社会の学習の仕方です。私は小学生のころから社会が得意ではありませんでした。中学校に入り、社会の苦手意識を克服するために、自主学習では教科書の範囲を決めて要約する「教科書まとめ」を行いました。社会のワークなどだけでなく、自分なりの方法で続けた結果、自分の納得のいく点数にだんだん上がっていきました。他の教科でも自分にあった学習の仕方を応用し、目標達成に向けて次年度も頑張りたいと思います。

2つ目は、部活動です。私は吹奏楽部に所属しています。トロンボーンという楽器を担当しているのですが、私にとって初めて扱う楽器でした。いい音を出すためにはどうしたらいいのか、音量を大きくするにはどういった工夫が必要なのかなどの分からないことがたくさんありました。しかし、自分で調べたり、先生や先輩のアドバイスを生かしたりすることで、1年間で成長することができました。初めて中学校で先輩ができたこと。コンクールに参加したこと。吹奏楽の大会で東関東大会までは進めたものの、全国大会に進むことができず、初めて団体としての悔しさを知れたこと。吹奏楽部での数多くの経験は、私の財産です。

来年度は自分が先輩になるため、これまで経験したことや学んだことを生かしていきたいです。

【2年生】

僕はこの1年間で成長したことが2つあります。

1つ目は、今まで苦手だった理系科目を様々な工夫をしたことにより、できるようになったということです。僕は1年生のころから理解科目が苦手で、定期テストでも点数があまり伸びず、悩んでいました。このままではだめだと思い、友達や先生たちの力を借りながら、毎日理系科目の自主学習に取り組みました。具体的に言うと、基本的なワークなどを重点的にやったということです。基礎を固めたおかげで点数を大幅に上げることができました。しかし、まだ自分の目標点数には届いていないので、3年生の入試までにはワークや過去問を徹底的にやり、苦手を得意にしたいと思います。

2つ目は、部活動でリーダーシップを発揮できるようになったことです。僕は40人以上の部員がいるパソコン部の部長を務めています。最初は前の部長のように皆をまとめることができず、前に立つ時も緊張してしまって言葉が全然できないことがあり、とても大変な日々でした。しかし、先生からのご指導や前の部長にアドバイスなどをいただき、緊張せずに前に立って部員たちに活動内容や指示を具体的に話すことができるようになりました。まだ、引退まで数か月あるので、それまでにリーダーシップを発揮しつつ、誰にでも優しく、思いやりがある先輩になりたいと思います。

これらの経験を生かして、3年生に向けて勉強や部活動に一生懸命取り組み、今の自分を越えたいと思います。また、3年生では部活動や勉強の両方を今以上に頑張り、メリハリのあるクラス、パソコン部を作っていきたいと思います。先生方、本年度ありがとうございました。令和6年度もご指導のほう宜しくお願いします。

1,2年生ともに、この1年間で大きく成長しました。学校生活を通して得られるものは「経験」と「感動」です。物事に対し一生懸命取り組むことで、「成功」「失敗」のどちらにしてもそこには大切な経験があります。そして、一生懸命の先に「感動」が生まれるものです。1年間を振り返り、一生懸命に勉強や部活動に取り組んだ自分を誉めてあげてほしいと思います。1年間お疲れ様でした。

2学年レクリエーション

3月21日(木)、2学年は5・6校時に学年レクリエーションを行い、クラス対抗ドッジボール大会を実施しました。企画運営の全てを生徒自身が行いましたが、円滑に試合を進める姿に大きな成長を感じました。

明日は修了式です。2年生はあと少しで最上級生となり、学校の顔となります。学校のリーダーとしての自覚と誇りをもって、素敵な3年生になってほしいと思います。

Long昼休み

3月19日(火)、今年度最後のLong昼休みを行いました。

今回は「さらに飛躍する南犬飼中へ!縦割りレクリエーション」と題して、1・2年生が縦割りで遊びました。ドッジボール、警ドロ、中線踏み、バレーボールとそれぞれに種目を決めて遊んでいました。各場所では、2年生がリーダーシップを発揮し、準備や片付けなどの運営を主体的に行っていました。このようなことを通して先輩として大きく成長していくのだなと感じました。特別活動の方法原理である「為すことで学ぶ」姿がありました。もちろん、1・2年生の仲もさらに深まり、来年度に向けて絆が強くなりました。

Long昼休みは、「生徒がおもいっきり遊べる時間がほしい!」という昨年度の生徒会長の思いから始まりました。今年度も生徒会役員を中心に様々な企画が作られ、楽しい時間を過ごしました。これからも生徒が自分たちの学校生活をより楽しいものに、そして幸せな時間が作れるよう応援します。生徒の思いを大事にしていきます。

笑顔あふれる思い出

3月18日(月)、午後は体育館や校庭などで笑顔があふれました。1年生は学年レク、2年生はクラスレクを行いました。あと少しで今のクラスの仲間ともお別れです。笑顔で遊びながらも、少しずつ寂しさも感じているのではないでしょうか。残りの時間を大切にしてほしいと思います。

中学生になってもやっぱり友達と思いっきり遊ぶのは楽しい時間ですね。「学校は楽しくするところだ!」を卒業した3年生からしっかりと受け継いでいる1、2年生の姿がありました。どんなことも本気でやるから楽しい。勉強も部活動も遊びも本気で取り組んでいってほしいと思います。

令和6年度への準備・・・

「ハッピーボックス」に本年度最後の『お昼の放送』を掲載しました。

「お知らせ」に『令和6年度の行事予定表』を掲載しました。

本日、新入生保護者様に『入学式のご案内』を安心安全メールにて配信しました。

コロナ禍、学校現場は様々なことをデジタル化すること余儀なくされました。その中で継続する価値のあること、例えばSDG’sの視点でのペーパーレス化、タイムリーな情報の共有、業務の効率化、個別最適な授業への転換、協働編集を通しての資質・能力の育成と様々なものがあげられます。

保護者の皆様には、欠席連絡FORMやメールでの通知文の配布、各行事での応援メッセージの投稿など、多大なるご理解とご協力を得て、本校の教育活動はさらに価値あるものへと成長させていただいています。心より感謝申し上げます。

今後とも、夢や希望をもてる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の『幸せな時間づくり』をともに応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

学び合い高め合う仲間

2年生の英語では、1年間を振り返っての思い出を英文で表現しようと真剣な表情で取り組んでいました。Sports festival や Chorus recital など、その行事を通して学んだ事を何とか伝えようとしていました。原稿を作り、友達に聴いてもらいながら、修正をかけていました。楽しい記憶を思い出しながらの学びは、自然と笑顔になっていきました。

2年生数学では、総復習問題に挑戦し、自分の学習定着度を確かめていました。解けなかった問題を友達に教えてもらう姿は、真剣そのもの。友達のヒントに「なんだ、簡単じゃん!」「分かると楽しい~!」って本音がもれた瞬間でした。もちろんみんなで困ってしまった時には「先生~」と呼ぶ声も教室にはあります。にぎやかな空間でも、子どもたちは確実に思考し、前に進んでいます。学校の存在意義はここにあります!!

訪問週間???

先進的な学習に取り組んでいる本校の授業を参観しに『先生の卵』である学生がいらしゃいました。どの教室に入っても子どもたちはWelcomeな姿勢で受け入れていました。

1年生の英語では、教科書の要約をしていました。教科書にマーカーを引いて日本語を書き込んでいく子、デジタル教科書で聞き取れるスピードにして発音を確認している子、Webの翻訳機能を使って確認をしている子、学習の仕方を自己決定して進めていました。

1年生の国語では、1年間の学びを振り返って、「知っていること」と「知らないこと」をジャムボードを活用して可視化し、新たな『問い』を見つけ解決していく計画を立てていました。思考ツールを自分で選んで使っていました。

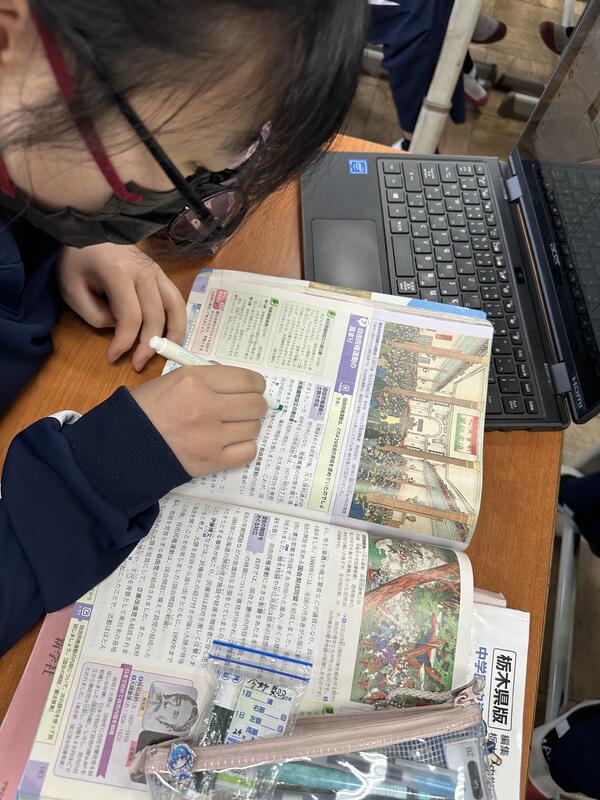

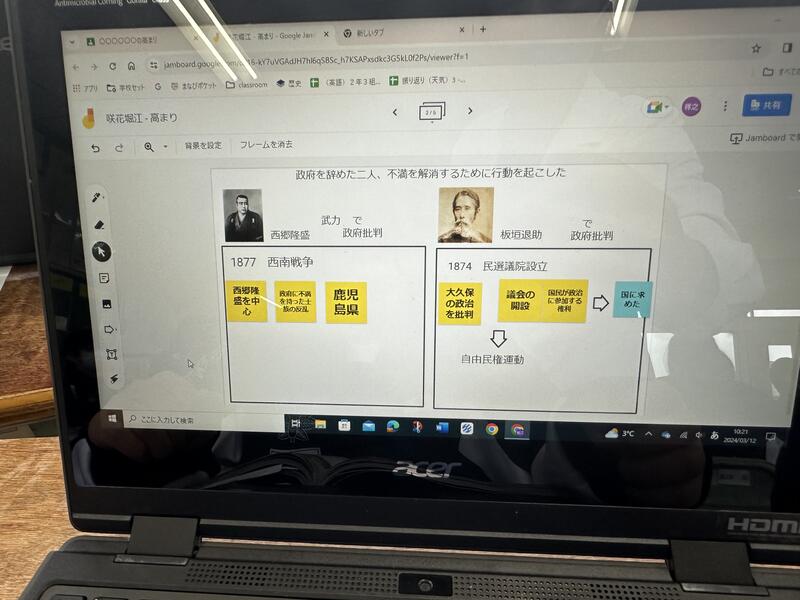

2年生の社会では、「自由民権運動」の風刺絵から、どのようなことを伝えているのかを調べながらまとめていく授業が進められていました。西郷隆盛と板垣退助を比較することで、理解が深まるように仕掛けられていました。髭のおっちゃんに文句を言っていると思っていた子どもたちは、1時間が終えるころには・・・予想を反した結果に、「そういうことかあ」とつぶやいていました。

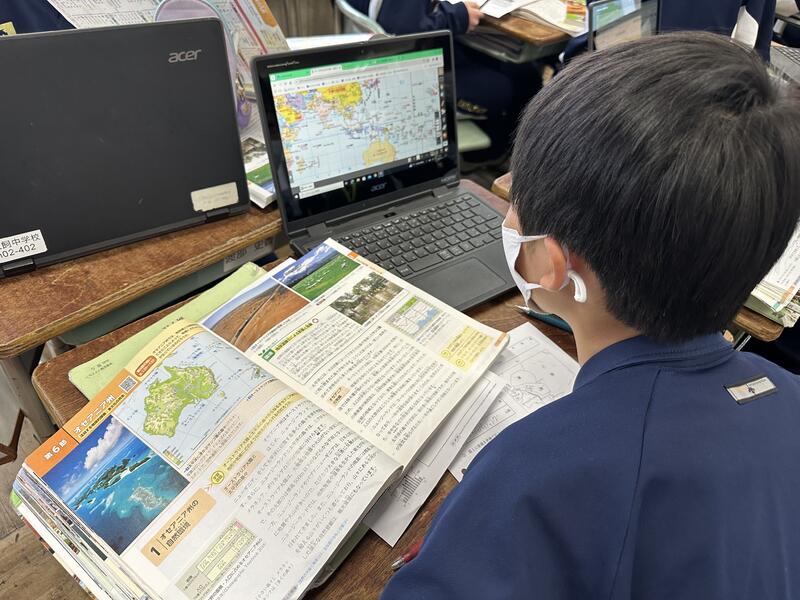

1年生の社会では、オセアニア州の特徴について、各国の国旗から考えてスタート。子どもたちは今までの知識から、「イギリスの植民地だったんですよ」って教えてくれました。さらに資料集や地図帳、GoogleMAPなどを活用して情報収集していました。終末には海水面上昇により国の領土が水没してしまう国の首長のスピーチを聞いて、子どもたちが新たな課題をもつような仕掛けがありました。意欲的な子どもたちの姿に、感心しました。

フィリピン出身のALTの先生の訪問時には、様々な質問を投げかかけていました。どう言っていいか分からないときには、タブレットの翻訳をヒントにコミュニケーションをとろうと、いつにも増して積極的に手をあげていました。様々な国の方々との出会いは新たな視点をもたらしてくれます。自然環境や文化などの違いを知り、関心を持つことからスタートですね。日本の魅力についても話していただき、改めて日本の良さも確認できた素敵な時間でした。ありがとうございました。

メタバースの活用

いよいよ学校にもメタバース環境が導入され始めました。メタバースとは、3次元コンピュータグラフィックスの仮想空間に思い思いのアバターと呼ばれる自分の分身で参加し、相互に意思疎通しながらコミュニケーションが取れる場として注目されています。そこをもう1つの「現実世界」として新たな生活を送る未来が想定されています。

3月15日(金)、6校時に2年生が総合的な学習の時間で取り組んだクエストエデュケーションの発表をメタバース上で行いました。その発表を1年生がグループごとにアバターを動かし、関心がある内容のところに行き、発表を聞きました。

これからさらに用途の幅が広がっていくと思います。まずはやってみることを大事に、ICT活用を増やしてきました。また1つ、未来の姿に近づいた気がします。

「お知らせ」をご覧ください

① 新しい制服、エンブレム

② 4月の予定

を掲載しました。ご覧ください。

新たな出発

3月12日(火)、県立高等学校合格発表の日でした。卒業生はドキドキしながら各高校の掲示板を見に行ったことでしょう。大切なのは今まで頑張ってきた過程です。その時間を自信に変え、高校でも頑張ってください。南犬飼中での3年間で色々なことに一生懸命に取り組み、楽しい時間を過ごしてきた皆さんですから、きっと充実した高校生活を送れることと思います。皆さんの活躍を期待しています。

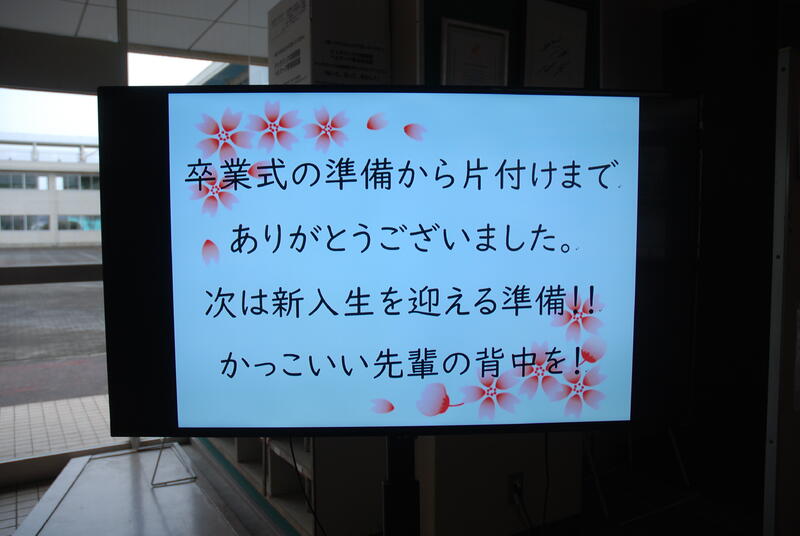

3年生が卒業し、今日が1,2年生だけの初日となりました。昇降口には卒業式準備への感謝の言葉と、次を見据える言葉が掲示されていました。

また、給食時には新生徒会長が修了式までの生活について話をしてくれました。新入生が入学してくるまでのこの2週間が本当に大事になります。そのことに生徒自身が気づいていることが嬉しいことです。

それぞれの新たな出発を楽しみにしていきたいと思います。

先週3月2日は、みぶの日でした

3月2日(土)みぶハイウェイパークで開催される「みぶの日フェア」これは壬生町の魅力を発信しようと始まったこのイベント。イチゴやかんぴょうなどの特産品をアピールするとともに、様々なステージ発表で楽しませてくれます。そのステージで、本校の和太鼓の演奏が披露されました。文化祭でも披露した「屋台囃子」や「再見」などで会場を盛り上げました。

ボランティアで参加している子や友達を応援しに足を運んでいる子もいました。総合的な学習の時間に育まれた『地域をみんなで盛り上げよう』という想いがカタチになっていました。

1年生の『大人ってカッコいい!職業人から学ぶ』2年生の『クエストエデュケーション』では、社会とのかかわりを強く感じられるよう、各方面で活躍されている社会人の皆様にご協力いただいています。この探究活動(情報収集や課題解決)を通して、子どもたちが『地域社会の担い手である実感』や『幸せな時間の創造』を体験しています。この教育活動に共感し、ご協力いただける皆様を募集しております。

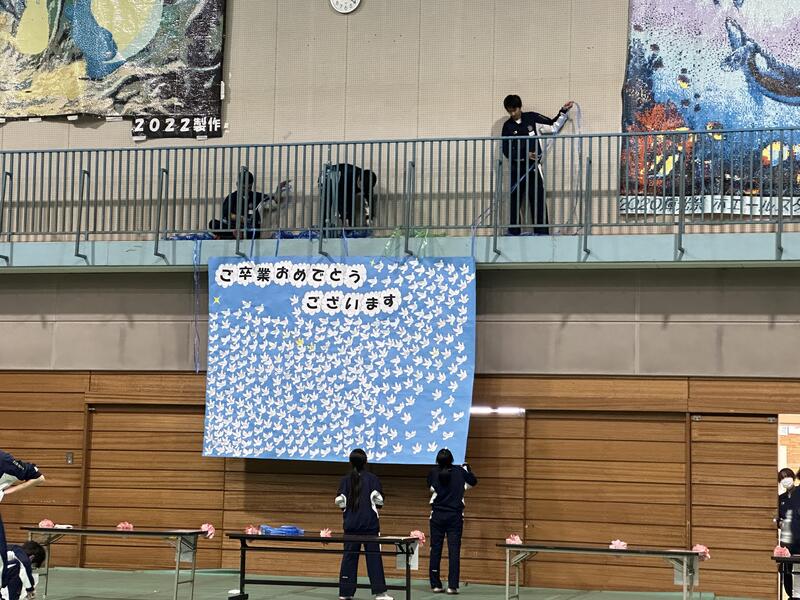

卒業式の裏側・・・

昨日は最高の陽気の中での卒業式になりました。2020年3月の卒業式は全国一斉休業で3年生のみの卒業式でした。あれから4年、全校生徒が集合しての卒業式を実施することができました。吹奏楽部の生演奏に、体育館に響き渡る国歌・式歌・校歌・・・卒業合唱、退場での有志コーラスと、終始メロディーに包まれ、想いがカタチになった感動の卒業式でした。

式場準備では、2年生が以前の写真を確認しながら一つ一つ丁寧に作り上げていました。来賓席の白布にアイロンをかけたり、テープを使って真っすぐに席を並べたり、細部にまで気を遣ってくれていました。

フロアを傷つけないように引くグリーンのシートは、毎年水拭きをしても黒ずんでしまうものです。今年は体育館後方から退場することになり、「せめて退場するシートは美しく」と本来の色になるまで何人もで時間をかけて磨いてくれました。自分たちにできることを少しでも・・・先輩たちのために。そんな想いが伝わってきました。

卒業式の数週間前から1階ホールに飾られていた「在校生からのメッセージ」を、3年生は足を止めてじっくりと読んでいました。それを体育館へと移動しました。当日、保護者の方々も足を止めて読んでくださっていました。

卒業式前日の夜、1階の校舎を回っていると3学年の職員が最後の学年掲示、教室掲示をしていました。最後の最後まで子どもたちの巣立ちを応援したい。子どもたちの想いを大切に取り上げ、小さな感動を重ねてきたからこそ、その価値を誰よりも感じている職員の想いがそこにありました。

卒業式

3月9日(土)、卒業証書授与式を行いました。今年度は、在校生も全員体育館に入り、コロナ禍前の形を取り戻して実施することができました。卒業生にとっては、何よりも嬉しいことです。

153名の卒業生は、卒業式の中では3年間を振り返り涙する生徒もいましたが、最後は自分たちらしく元気に、明るく卒業していきました。きっと明るい未来が待っていることでしょう。卒業おめでとうございます。

卒業生代表の答辞では、3年間を振り返り生徒会長としての思いや、先生方、保護者の方、後輩、そして3年間苦楽をともにした仲間への想いを語りました。

「桜の蕾も色付き始め、暖かな陽気になってまいりました、今日の良き日に、私たち153名は、たくさんの思い出を育んだこの学び舎を旅立ちます。本日は、私たちのために、このような温かい卒業式を挙行していただき、ありがとうございます。私たち卒業生は、この南犬飼中学校で身も心も大きく成長しました。

幸せな時間づくり。私達は、この南犬飼中学校のビジョンのもとに生活してきました。そして、私たちが過ごした3年間で南犬飼中は大きく変化しました。

入学してきた時と変わったことと言えば、「生活の心得」です。1年生の2学期、その時の生徒会長であった小林先輩の、「時代に合った生活の心得に改定し、生徒にとって生活がしやすい学校を作りたい」という言葉を今でも覚えています。各クラスで、はばたきの文言を一字一句丁寧に確認しながら検討を重ねた日々が懐かしく思えます。私は、生徒が学校のルールを変えられるということに大きな衝撃を感じました。なぜなら、ルールは大人が決め、それを守るのが生徒だと思っていたからです。そして、生活の心得を改訂したことで気づいたことは、自分たちが1から作った心得を、責任をもって守っていくことの重さです。私たち南犬飼中生には、果たすべき責任があるということを忘れないでほしいと思います。

ロング昼休みの導入も変わったことの1つです。これは、前生徒会長の髙橋先輩が、「生徒がもっと遊べる時間がほしい。生徒同士が仲を深められる時間を作りたい。」という生徒の思いを先生方に伝えてくださり、形となりました。猛獣狩り、警ドロ、クイズ大会、クラスでのレクリエーションなど、楽しい時間を過ごしました。あの時のみんなの笑顔は、忘れられません。

そして今、大きく変わろうとしていることがあります。それは制服の改定です。今年度、ここにいる生徒の皆さんに協力いただきながら、新制服づくりを進めて参りました。何度も検討を重ね、アンケートを取り、制服検討委員会の皆様に生徒会としての考えをお伝えしながら少しずつ形にしていきました。生徒の思いが詰まった、価値ある制服が仕上がりつつあります。ここにいる私達は、袖を通すことはありませんが、それでも未来の犬中生のことを真剣に考えてくれたみんなに感謝したいと思います。本当にありがとう。

私たちは、この三年間の中学校生活を通して、幸せな時間は、自分たちの手で作ることができるということを実感しました。「学校は楽しいところじゃない。楽しくするところだ。」という言葉を体現できるように前進してきた三年間でした。そして、そこには生徒の思いを大事にしてくださる先生方の存在がありました。

先生方、三年間ありがとうございました。私達のことを常に温かく見守り、ご指導くださりました。先生方が、生徒主体の学校作りに取り組んでくださったことで、私達は大きく成長することができ、南犬飼中が大好きになりました。本当にありがとうございました。

そして、私達がこのように幸せな時間を過ごせたのは、1番に家族の支えがあったからです。

私達を15年間育ててくれたお父さん、お母さん。普段は恥ずかしくてなかなか伝えることができませんが、この場を借りて伝えます。時には素直になれず、本心ではない、冷たい言葉を投げつけてしまったこともありました。心の中では駄目だと分かっているのに、伝えたいことが思うように言えませんでした。何度も心の中で「ごめん」とつぶやいていました。それでも常に私達を大きな愛情で包み、そばで寄り添い続けてくれたこと、どんな時も味方でいてくれたこと、本当に感謝しています。ありがとうございました。家族の力なくして、今の私達はありません。これからも、たくさん迷惑をかけると思いますが、よろしくお願いします。

私達と共に楽しい学校を作ってくれた1、2年生。今日は私達のためにこのような素晴らしい会場を準備してくださり、ありがとうございます。皆さんが学校行事に積極的に参加してくれたことで、私達の心にはたくさんの素敵な思い出が残っています。本当に感謝しています。南犬飼中学校は、生徒の思いを大切にしてくれる素敵な学校です。皆さんの思いと行動で、学校はさらにより素敵な学校になっていくと思います。南犬飼中の伝統を継承するとともに、皆さんの新しい取組で、より素晴らしい学校にしてください。さらに笑顔と幸せの時間が流れる南犬飼中にしてくれることを期待しています。

3年生のみんな。ここにいるみんなと出会えて本当によかった。みんなはいつでも明るく、元気で、優しかった。私が悩んでいた時、みんなの姿を見れば、元気がもらえた。励まされた。みんながいてくれたから、乗り越えることができた。本当に大切な存在。正直に言うと、別れがとても辛い。いつまでもここにいて、いつものようにたわいもない話をしていたい。笑っていたい…。しかし、今日、私達は旅立たなくてはなりません。だから、共に過ごした大切な時間を支えとし、自分を信じて、新たな一歩を踏み出しましょう。

令和6年、1月1日。能登半島地震の発生。被災されて今も苦しんでいる方々が数多くいらっしゃいます。私達は当たり前のように、何不自由なく生活し、このように盛大な卒業式を挙行していただいています。しかし、それは当たり前のことではないのです。辛い出来事はいつも私たちに、幸せの意味を教えてくれます。今、当たり前にあることを当たり前と思うのではなく、大切にして生きていきたいと思います。

だから私たちは誓います。どのような困難にも負けず、たくましく生きていくと。共に過ごした日々を胸に、自分で決めた道を、自分の足で踏みしめながら1歩ずつ歩んでいきます。今、胸を張ってそう言えるのは、仲間と共に築き上げた幸せな三年間があるからです。みんな本当にありがとう。

最後に、私達を支え続けてくださった全ての方々と、かけがえのない3年間を与えてくれた南犬飼中に深く感謝し、答辞と致します。」

本校のビジョンを生徒たちが価値あるものへと高めてくれていたことに改めて気づかされました。そして、卒業生は生活の心得の改定を始め、本校が大きな変化を遂げた1つ1つの思いを知っている学年でもあります。その大切な思いを後輩にしっかりと伝えてくれました。そして、多くの支えの中で自分自身があり、感謝の思いを語ってくれました。素敵な答辞をありがとうございました。

本日は、多くのご来賓の方々にも卒業式にご出席いただきました。また、多くの方々からご祝辞をいただきました。本当にありがとうございました。

卒業生にとって、幸多き未来になることを願っています。