2024年11月の記事一覧

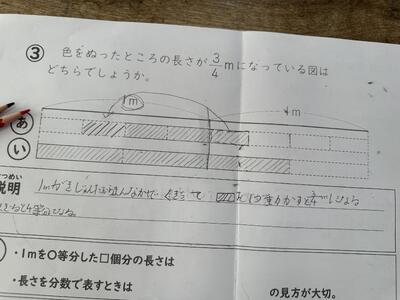

3年生【算数】分数で表される量

11月13日(水)3年生が「量分数」という「分数で表される普遍量」について学習しました。1/3mのテープを先生から何枚奪うことができるのか?ジャンケンで一気に引き付けられる子どもたち。1/3mのテープが2枚集まったら?1/3mのテープが3枚集まったら?・・・

ではでは、『3/4mを表している図はどっち?』

子供たちは2mを4等分した図と2mを8等分した図に揺さぶられます。グループで話し合っても納得のいかない子供たちは出張してほかのグループに意見を求めに・・・「どっちになった?」「だって4等分してるのはこっちでしょう?」「だよね~」「いや待って!1mを4等分しているのはこっちじゃない?」「え~8等分してるじゃん」「この部分を動かしたら・・・ね?」

まず大切なのは、この自分で動いて確認する、情報を採りに行こうとする姿勢です。そして、相手に分かってもらえるような表現の工夫、図の中に矢印を加えたり、式にしてみたりする表現力。さらに、友達の意見を聞いて納得したことを自分の言葉でまとめることができる素直さ。素敵ですね。

ちょっと難しい問題だからこそ生まれた『応え合い』、この時間がとっても貴重でした。

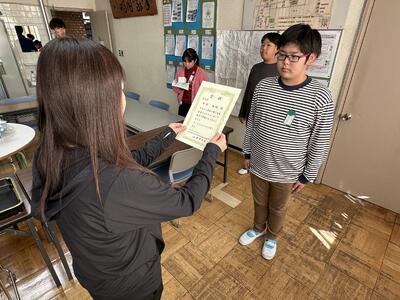

募金箱表彰!!

夏休みの課題で作成した「募金箱」コンテストの賞状が届いたので、お昼の放送でお知らせし、6年生は校長先生から直接、表彰していただきました。1~5年生は各教室で担任の先生から表彰してもらいました。

「3年連続、優秀賞をいただけて嬉しい」と語るお友達に「3年連続、おめでとう!!」と心から祝福して声をかける姿が素敵だなと思いました。

広報紙に作品を手にした顔写真が載っていました。個性豊かな作品がそろっていますので、是非ご覧ください。壬生町社会福祉協議会の皆様、ありがとうございました。

第4学年 防災出前授業

地域の防災士の方に来校いただき、防災についてご指導いただきました。

お話を伺ったところ、壬生町に防災士は127名いらっしゃるそうです。頼もしいですね。

【防災士さんからの講話】

はじめに、壬生町には大きな山や川がなく、平らな地形で、災害リスクは低いけれど、災害はいつ起こるかわからないから、いざというときに備えることが必要だとお話をいただきました。

子供たちは、うなずきながら真剣にお話を聞いていました。

災害がいつ起こるかわからないから、日頃からの備えが大切。

それは分かっているけれど、具体的にどうすればいいのかな?

そんな疑問に答えてくださいました。

【自助・共助・公助】の取り組みのうち、自分たちにできることである【自助・共助】について主にお話をいただきました。

★自助: 「自分や家族を守るために、日頃から家庭内で備えや行動を話し合っておくことが大切」

家族で話し合いながら、防災用品を揃えることや、避難経路、避難場所を予め確認しておくことが大切だそうです。

★共助: 「地域や周囲の人と協力し、助け合うこと」

災害時には、地域のみんなで助け合いながら避難や消火活動を行うことが必要だとお話をいただきました。そのためにも、防災訓練などを通じて日頃から地域のつながりを強めておくことが大切だそうです。

最後に、「災害はいつ起こるか分からない。日頃の準備が大切です。みんなで力を合わせて住みよい地域をつくりましょう」というメッセージをいただきました。ぜひご家庭でお話していただければと思います。

【なまずの学校での実践学習】

「なまずの学校」という、災害時に身近な道具を活用する方法を体験的に学ぶゲームを行いました。

例えば、こんなお題がありました。

「ケガをした人がいたとき、何を使って止血できるかな?身近なものが使えるとよいです。」

子供たちは話し合いながら、ネクタイや包帯、三角巾などのカードを選び、応急手当の方法を考えました。

防災士さんからは「大きめのハンカチを持っておくと、いざという時に三角巾の代わりになる」といったアドバイスをいただき、身近なものを活用する意識を学びました。

【新聞紙でスリッパ作り】

体育館では、災害への備えとして簡単にできる工作を体験しました。今回は、新聞紙を使ってスリッパ作りです。

完成したスリッパを履いて「しっかりしてる!」「温かい!」と驚きの声が上がり、新聞紙の防寒性や耐久性に気づいた様子でした。

また、地震後にガラスの破片から足を守るために、枕元に新聞紙スリッパを置いておくことの大切さも教わりましたぜひご家庭でも一緒に作ってみてください。

【防災倉庫の中身の見学】

その後、防災倉庫の中身も見学しました。テントや簡易ベッド、簡易トイレ、担架などの備蓄品に触れ、実際に使い方を体験しました。防災士さんからは「実際の場面では、無理せず大人に助けを求めることが大切」とのアドバイスがあり、防災では周りに支援を求めることの大切さも学びました。また、防災備蓄においては水の重要性についても教わり、災害時に必須な物資についての理解が深まりました。

【消火ストラックアウト体験】

最後に、消火ストラックアウト体験が行われ、子どもたちはボールを的に当てて消火活動を模擬体験しました。

本来の初期消火には水が使われますが、この活動を通して、消火の基本や火を早く消す大切さを楽しく学ぶことができました。

今回の授業を通して、子供たちは災害に備える知識と行動の重要性を体験的に学ぶことができました。

日常生活の中で、災害への備えを意識し、家庭や地域で役立ててほしいと願っています。

授業後のインタビューの様子です。お家で今日学んだことを家で伝え、日頃の備えについて話したいと、決意をお話してくれました。

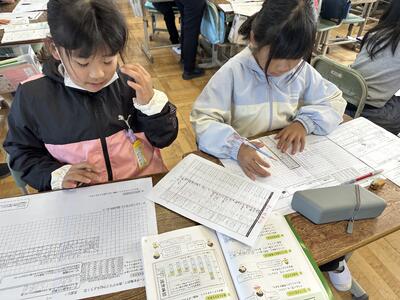

算数4年生「資料の整理」5年生「割合」

11月11日(月)算数の研究授業が実施されました。

4年生は自分が調べたいことをアンケートにして集計し、二次元表や棒グラフにして考察するという難 しい内容にチャレンジしていました。表に正の字を書いて数えたものをグラフ化するのを、分担して効率よく作成していく子供たち。色分けして積み重なる棒グラフができあがりました。「4年生は理科が一番好きなんだね。」「1組も2組もだよ。」「学年だと赤色が1番だけど、2組は紫が1番だった。」「英語を習っている人が多いから、睦っ子タイムに教えてほしい。」「算数が苦手と思っている人が多いから、先生にアドバイスをもらいに行きます。」とそれぞれの考察から、さらに何を進めるのかまで考えていました。実生活と算数がつながっていることが何より素晴らしい!

この領域「データの活用」では、折れ線グラフ・棒グラフ→円グラフ・帯グラフ→ドットプロット→ヒストグラム→箱ひげ図と学年が上がるにつれて、様々な視点を必要とする複雑なグラフになっていきます。それぞれのグラフのメリット・デメリットを把握した上で、自分の目的に応じたグラフの種類を選択できるようにすることが求められます。4年生の学習を基盤にしっかりとした力を身についていってほしいと思います。

5年生は、いよいよ『割合』の難しい概念に入ります。試行数の異なる2つの量を比較し、どっちの方がシュートが入る?と問われ、「え~同じかも・・・」「バスケ部でしょ!」と直感で予想するところから・・・理由を説明することにチャレンジ!!全体の試行数をそろえて考えることを最小公倍数(60回)にそろえる子が多い中、公約数(2回)にそろえる子もいました。どうせなら・・・1回では?と全体を1とみる考え方が出てきました。この着眼点と発想力が素晴らしい!

1年生の頃から、2つのものを比べる時に大切にする考え方は『そろえる』こと。長さを比べる時には端をそろえる、重さを比べる時には器をそろえる、速さを比べる時には時間をそろえる、などなど。ここでは、全体量の異なる2数の比較の際には『全体を1にそろえる』割合が有効であることを学びました。

具体物から抽象的な概念に変換していく5年生の算数は大きなステップです。自分の言葉で一つ一つ説明できる力を身につけるためにも、表・数直線・式をリンクさせて表現力を高めていってほしいと思います。

睦小の校庭に、、、妖精あらわる!!

自分の目標に向かってがんばる持久走チャレンジ月間。

がんばる睦っ子を応援するため、「壬生の妖精 ミーナ」が校庭に駆けつけました!

何も知らなかった子供たちはミーナちゃんの来校に大興奮!

ミーナちゃんから応援のメッセージをもらいやる気満々で練習に励みました。

自分の目標に向かって頑張るというたくましい気持ちをもつ睦っ子。

そんな子供たちにはいいことがあるかも!?

持久走記録会まで学校全体で頑張っていきます。

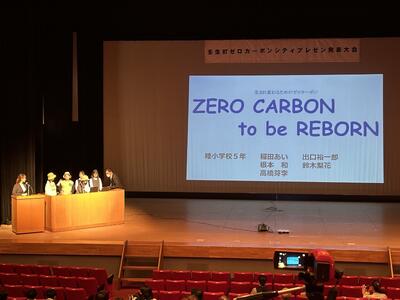

壬生藩校学習館祭り

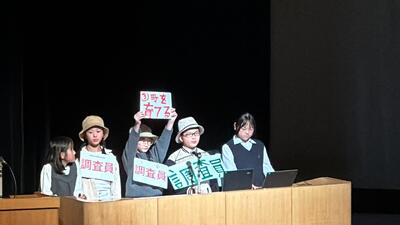

11月10日(日)城址公園ホールにて、壬生町内の小中学生が集まり、藩校学習館祭りが行われました。本校からも、論語作文・論語大朗誦・プレゼンコンテスト・ゼロカーボンプレゼンに参加しました。

開会式で町議会議長より「今年3月の町議でゼロカーボンシティーについての実施が決議され・・・今日のプレゼンを参考に環境問題に取り組んでいきたい。」また、壬生藩主鳥居様より「他県の藩主から壬生町の論語への取組、特に小中学生の取組が素晴らしいとお褒めいただいた。」とお話しいただきました。歴史ある論語を通して、今の時代にその道理を大切にした行動をとることがよりよい社会を創ることにつながると感じました。

論語作文発表では、「吾れ日に三たび吾が身をかえりみる」思いやりや譲り合いを大切に行動できているか?間違った情報を友達に伝えていないか?と自分の行いを振り返る。何度も振り返り、次はどのような行動をとればいいかを考える。相手をいやな気持ちになるようなことは絶対にしないこと、相手が嬉しくなるような言葉をかける。日々、自分自身に問いかけながら生活していきたい。と堂々と発表していました。

プレゼン発表大会では、「めざせ!人気No1!壬生町もっと壬力度UPプロジェクト」ということで、提案①おもちゃのまち駅からバンダイミュージアムまでの通りを『トイストリート』にしよう!レゴブロックの縁石やキャラクターと一緒に写真が撮れるベンチ、おもちゃのショップなどをつくります。提案②トイストリートに壬生町の曲の『メロディーロード』をつくります。提案③トイストリートでハロウィンナイトに『おもちゃパレード』を行います。と子どもならではの視点で想像力豊かなプレゼンを発表してくれました。

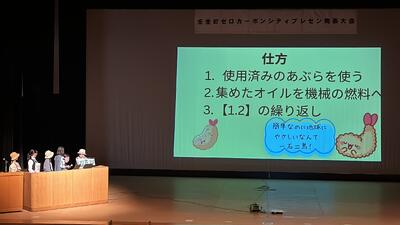

ゼロカーボンプレゼン大会では、「ZERO CARBON to be REBORN」ということで、ゼロカーボンシティーを目指す必要性から始まり、①宇都宮市の取組②花巻市の取組③壬生町の取組といった調査結果から、自分たち一人一人が意識して取り組むべきことを、①節水②食品ロス削減③レジ袋削減④節電⑤ゴミ拾い⑥ペットボトルのリサイクル⑦廃油のリサイクルという7つの提案をポスターや動画にして発表してくれました。

会場には応援団の姿が・・・学年みんなで考えたゼロカーボン・・・この後も実践と検証を進めていきます。そして、壬生町全体にゼロカーボンシティーの考え方を浸透させていきます。

他校の発表も素晴らしく、さらに、株式会社アクトリー様・東京電力株式会社様の発表もお聴ききして、学びの多い1日になりました。ありがとうございました。

持久走チャレンジ頑張っています!!

10月29日(火)から業間の睦っ子タイムを利用して『持久走チャレンジ』を実施しています。偶数学年は、運動委員の6年生を中心に準備体操→ランニング→整理運動の流れが出来てきました。

今年度は自分自身の目標に向けて、自分のペースで頑張ることを大切にしています。どうしても周りの子と比べがちですが、昨年度の自分の記録を塗り替えるために5分間で何周走るか?この持久走チャレンジ月間のにトータルでどのくらい走れるか?を目標にしています。「持久走頑張りシート」には壬生町1周分26Kmのルートが書かれており、自分が走った分を塗っていきます。

「先生、もうこんなに塗ったよ!!!!すごいでしょう?」

「先生、今日は3周走れたよ!!」

「今日は4周走れたから、次は4周と1/4を目指します!」

走り終わると、子供たちは自分を振り返って言葉にしていました。

奇数学年では、運動委員の5年生を中心に練習開始!!「ちょっと苦しくなったときに諦めずに頑張ることを挑戦してみてね」という体育主任の言葉に大きな返事を返した子供たち。最後まで頑張って走りきっていました。

一人では心が折れそうな持久走ですが、友達が頑張る姿に刺激を受けて頑張れる子、友達からの声援を受けて頑張れる子、持久走の得意な先生に追いつこうと頑張れる子、と学校だからこその頑張りが見られています。

今年の持久走記録会は体育の授業として実施いたします。生涯スポーツの観点「自分なりの目標をもって楽しく取り組んでほしい」「その子なりの『努力や頑張り』をほめてあげたい」という想いを汲み取っていただけたら幸いです。本年度は一般公開はいたしませんので、保護者の皆様にはご家庭で励ましのことばをかけていただけたらと思います。

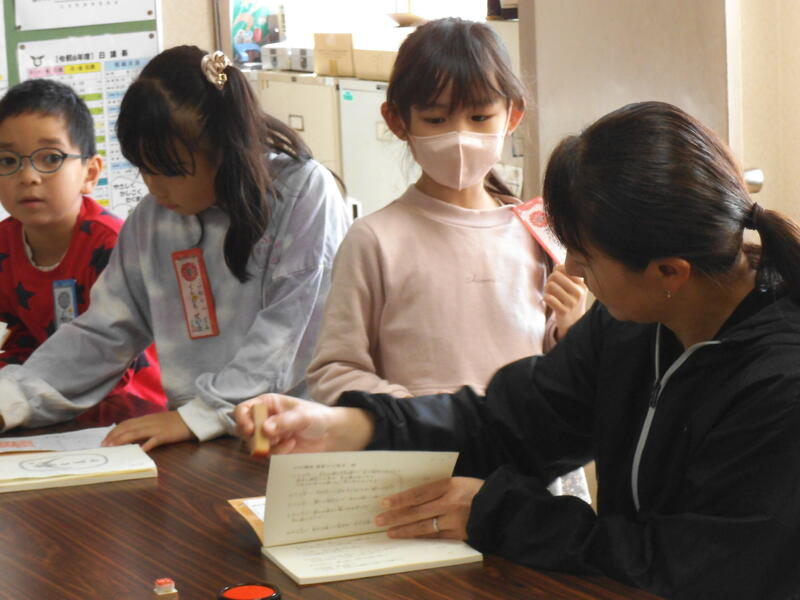

論語検定がんばっています!

休み時間、昼休みになると、校長室から何やら聞こえてきます。

論語検定を受けに来る子供たちです。一年生も堂々と論語を唱えていました。

中には、かけ算九九の検定を聞いてもらう子も。全部の九九を1分30秒以内で言えるそうです。

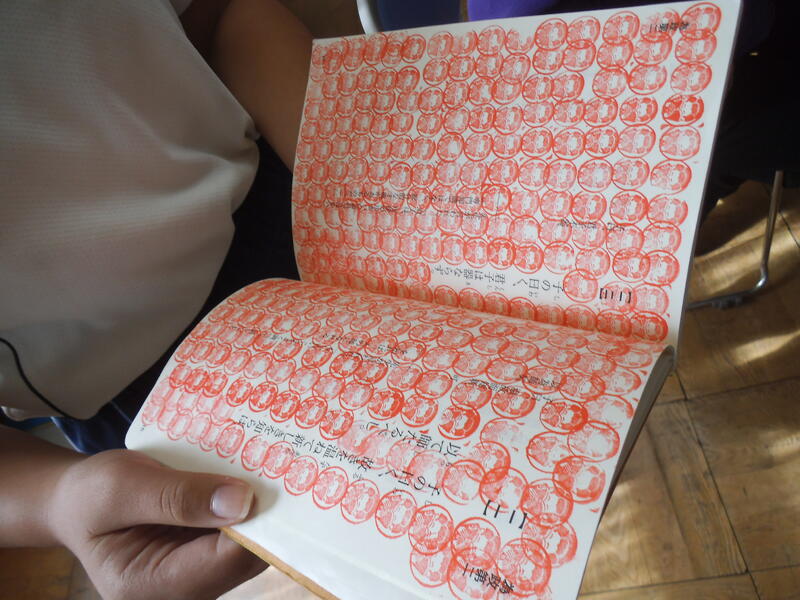

高学年のお姉さんの論語の本は、合格のはんこでいっぱいでした。すごいですね。

みなさんもぜひ、校長先生に聞いていただきに、校長室に来てください。

11月10日(土)に城址公園ホールにて「藩校学習館まつり」が行われます。論語検定世界チャレンジに合格している子供たちが、大きなホールで論語18編を大朗誦する姿は圧巻です。

この日は、他にも理科展やゼロカーボンシティなどたくさんの発表が行われるようです。

みなさん、ぜひ足をお運びください。

5,6年 家庭科ミシン

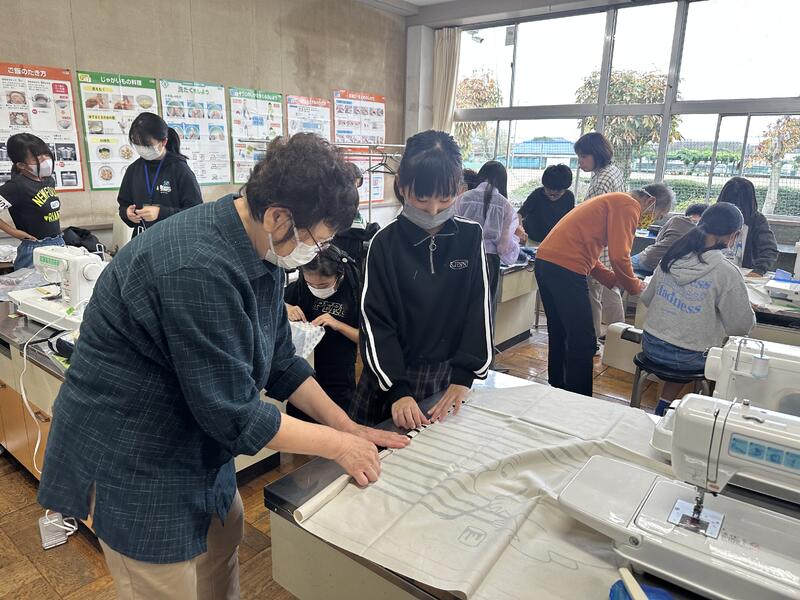

25日(金)は5年生、31日(木)は6年生の家庭科で、ミシンを使って裁縫を行いました。

5年生の家庭科は、エプロン作りです。

5名のミシンボランティアの方々が、子供たちのエプロン作りを手伝ってくださいました。

初めてのミシンに悪戦苦闘しながらも、ボランティアの方々に手伝っていただき、少しずつエプロンの形になってきました。

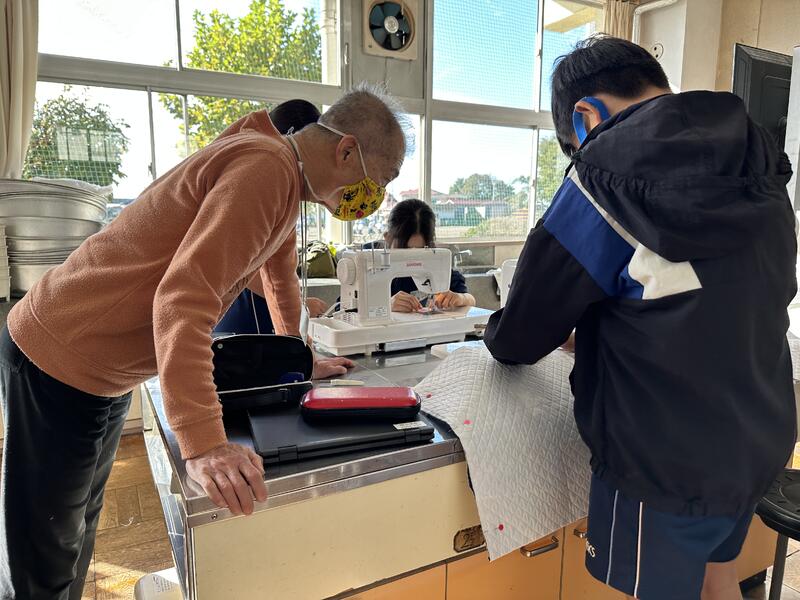

6年生は、袋作りです。3名のボランティアさんに手伝っていただき、ナップザックやトートバッグ、エコバッグなどを作りました。

さすがは6年生。始めは、上糸、下糸の取り付け方をすっかり忘れてしまっていましたが、徐々に感覚を取り戻し、どんどん縫っていきます。

脇を縫い、袋の口の部分を縫い、あっという間に持ち手まで縫えました。中には完成してしまった人もいました。

2時間という短い時間でしたが、ボランティアさんのご協力のおかげで、スムーズにミシン縫いを進めることができました。

1時間目から4時間目までほぼ立ち仕事で子供たち一人一人に細かく丁寧にご指導くださり、大変ありがとうございました。

自分たちの睦小は、自分たちの手できれいにしよう!

運動会目前の木曜日の朝のことでした。校内を歩いていると、6年生の姿を見かけました。

ほうきとちりとりを持っています。何をしているのかを聞いてみたところ、

「今日は清掃がないから掃除をしています!」と明るく答えてくれました。

「睦小学校をきれいにしたい!」「みんなが気持ちよくすごせる環境をつくりたい!」という6年生たちの気持ちが伝わってきました。

あれから数週間が経ちますが、朝の清掃を続けてくれています。よいと思うことを進んで行う姿は、とても立派です。

その姿を近くで見ている5年生も、朝の清掃を一生懸命頑張っています。来年は6年生となって睦小を引っ張っていく皆さんです。頼もしさを感じました。

そして、先輩たちの姿に憧れを抱いた4年生、3年生も、朝のお掃除を始めました。

よい行いが、どんどん広がっていく、素敵ですね。

現在睦小学校では、どこのクラスでも当番を組んで、清掃のない月、水、木の休み時間に簡易清掃を行っています。どのクラスを覗いても、一生懸命丁寧に掃除をしています。「当番だから」「やりなさいと言われたから」と渋々行っているのではなく、「自分たちの教室をきれいにしたい!」という思いをもって取り組んでいる証拠です。

掃除をしながら、心もきれいに磨いている子供たち。2学期になって、ぐっと成長しました。これからが楽しみです。