学校生活の様子・ブログ

愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~② 野外炊飯にチャレンジ!

無事に那須甲子青少年自然の家に到着した2年生は、まず入所式を行いました。

天気も良く、ウグイスの鳴き声が聞こえる大自然の中での活動がスタートです。まずは野外炊飯でカレー作りにチャレンジしました。

はたして、上手く火をつけることができたのでしょうか?

使い慣れない包丁に悪戦苦闘???

普段と違う環境で自分たちで作ったカレーの味は格別でしょう。

愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~① 2年生宿泊学習に出発!!

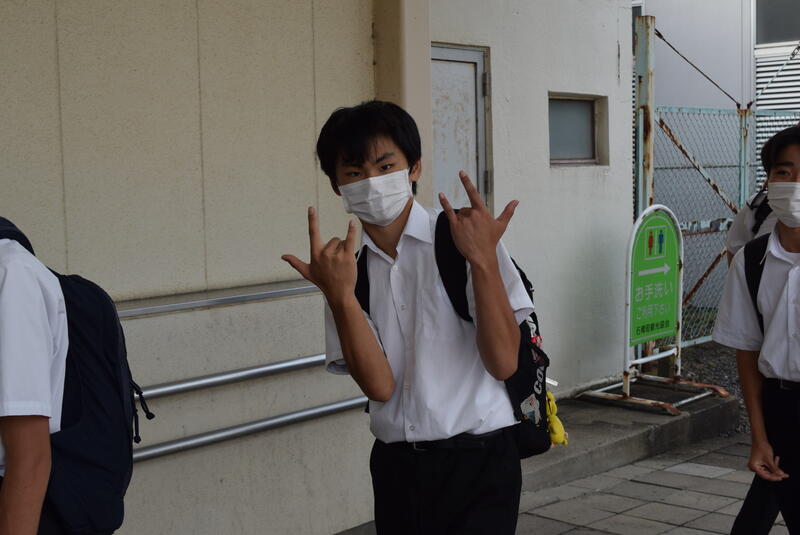

6月16日(日)、今日は2年生が宿泊学習に出発する番です。

小雨が降る天気でしたが、朝早くから子どもたちは元気に登校しました。

出発式は急遽、新体育館で実施することになりました。

今年度の宿泊学習のスローガンは、「愉快活発 ~思い出づくりの大冒険~」です。

主な目的は3つあります。

(1)自然の中で様々な体験を通し、環境への関心を深め、SDG'sの目標に関心をもつ。

(2)活動や準備のための活動を通して、友達や先生との関係を深め、クラスや学年の団結を高めていく。

(3)決まりやマナーを守って、集団の一員として自覚ある行動ができるようにする。

那須甲子青少年自然の家での活動や那須ハイランドパークでの体験型研修を通して、本校生徒に身につけさせたい力に迫ります。

1日目の今日は、野外炊飯と学級レクリエーション、キャンプファイヤーを行います。2日目の明日は、那須ハイランドパークにていくつかのグループに分かれての体験型研修を実施する予定です。もちろんアトラクションも楽しみます!

出発式では、実行委員さんの「出発式を始めるので、静かにしてください。」という声かけに対し、170名全員がすぐに反応し、式が始められる雰囲気が作られました。運動会で身につけた集団の力、2年生の学年としての強みを感じました。

教頭からは、「2日間の中で友達の良いところを1つ、見つけてこよう」という話がありました。運動会のときとは違った友達の良い面が見られることと思います。多面的、多角的に物事を見る目を養う機会でもあるでしょう。ぜひ、友達の良いところをたくさん見つけて、絆を深めてほしいと思います。

思い出づくりの大冒険!Now, go for it!!

修学旅行1日目

修学旅行1日目。無事に京都に到着しています。

生徒たちは京都での旅にワクワクドキドキしています。新幹線の中では、友達と楽しく談笑する生徒やこれからに向けてエネルギーチャージをしている生徒もいました。

予定時刻に旅館に到着しました。体調を崩している生徒もなく皆元気です。

この3日間の思い出はきっと一生残り、大人になって中学時代の友人と会ったときの話題になるものだと思います。

奈良・京都で文化に触れ、仲間と素敵な時間を共有してほしいと思います。

Let's go to Kyoto!!

6月15日(土)朝、いよいよ京都・奈良への修学旅行出発です。

今年のスローガンは、「創ろうmemory 感じようhistory みんなでhappy!」です。

日本の歴史が息づく京都・奈良で、最高の思い出を創り、生徒と職員の幸せな時間になるよう、これまで入念に計画・準備をしてきました。

壬生から新幹線に乗車する小山駅までの交通手段はいくつか考えられますが、ここ数年は石橋駅に集合し、電車で小山駅まで移動する手段をとっています。修学旅行を実施するにあたり、旅館への荷物の発送や送迎などで保護者の方々の協力が欠かせません。この日も土曜の早朝にもかかわらず、事前連絡どおりの時間で集まることができ、無事出発できたのも保護者の方々のご協力によるものです。改めて感謝いたします。ありがとうございます。

実行委員の進行で出発式を行い、ホームに向かいました。

みな良い笑顔を見せてくれました。

中学校最高の思い出づくりの旅にいってらっしゃ~い!!

修学旅行準備

14日朝、修学旅行の旅館に送る荷物を搬入しました。朝の忙しい時間でしたが、保護者の皆様ありがとうございました。事前連絡どおりにご協力いただいたおかげで、滞りなく作業を進めることができました。運ばれてきた荷物は実行委員が受け取り、新体育館にクラスごとに並べ、登校した生徒が自分のバッグにネームタグを付けて完成です。生徒がチームワークよく荷物を受け取り、並べていく姿に感心しました。

明日からの修学旅行に快く送り出してくださる保護者の方々へ感謝しつつ、全員が最高の思い出を作り、実りの多い3日間になることを期待しています。

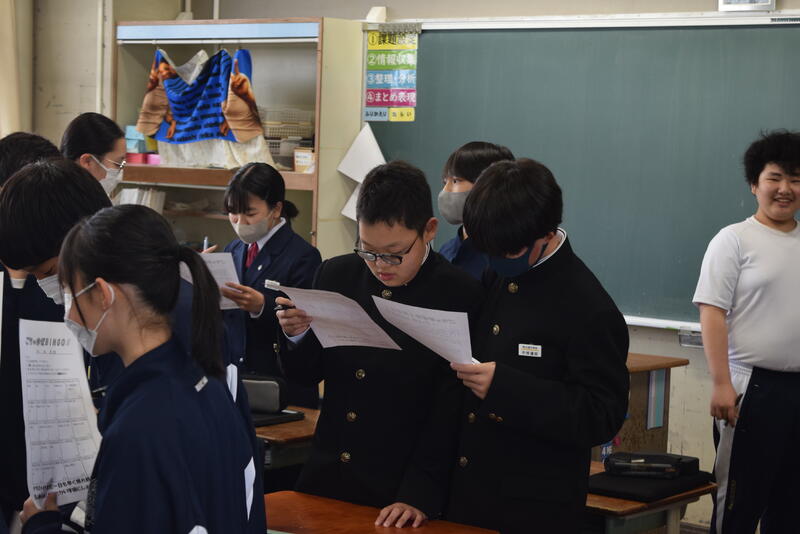

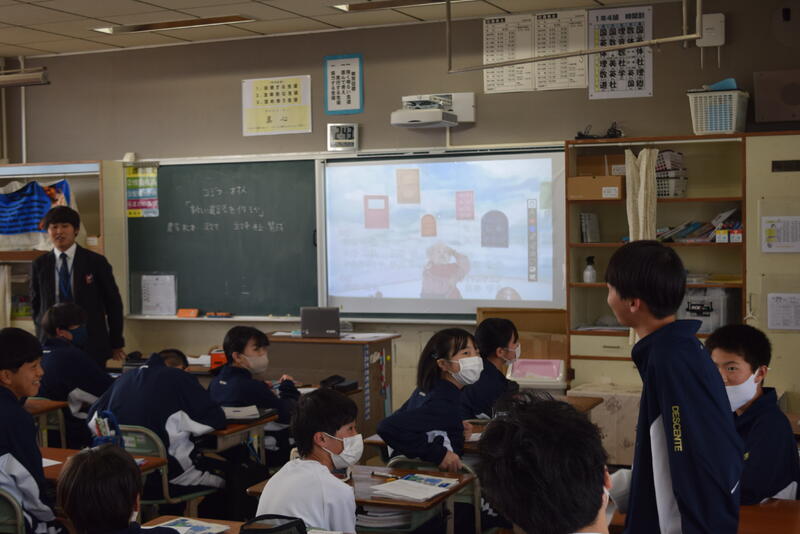

2年生のクエストエデュケーション

2年生の総合的な学習の時間にクエストエデュケーションが始まりました。

クエストエデュケーションとは、各企業の方からミッションをいただき、そのミッションを達成できる方法を考え、最終的には企業の方に提案するというものです。

壬生町役場商工観光課様、壬生町商工会様のご支援の下、以下の7企業の方々にご協力いただいています。

・有限会社 大森商事 様

・俵建設 株式会社 様

・株式会社 フジカンパニー様

・The Salon Beauty 様

・studio SHINBI-GAN 様

・わんぱく公園内おもちゃ博物館 様

・カフェ アレーズ 様

本日は各企業の方に本校にお越しいただき、企業理念やミッションなどをお話いただきました。お忙しい中ありがとうございました。これから生徒は一生懸命に考え、より良い提案を目指して頑張ると思います。今後ともよろしくお願い致します。

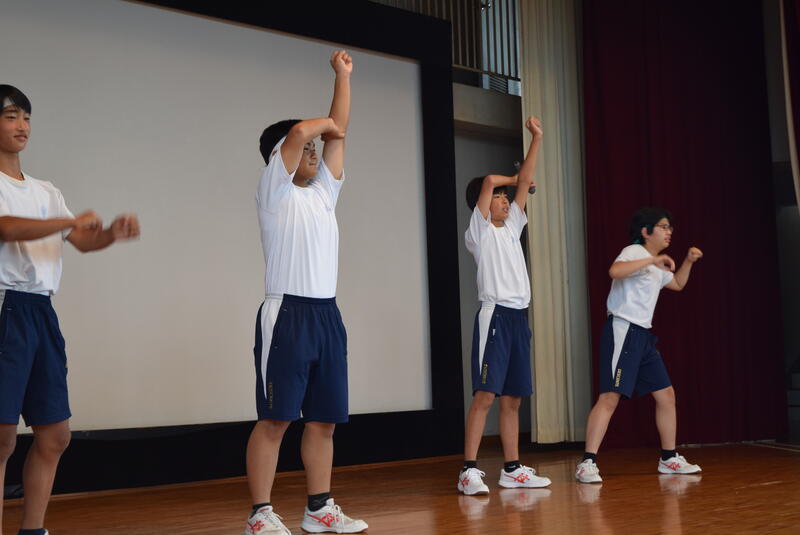

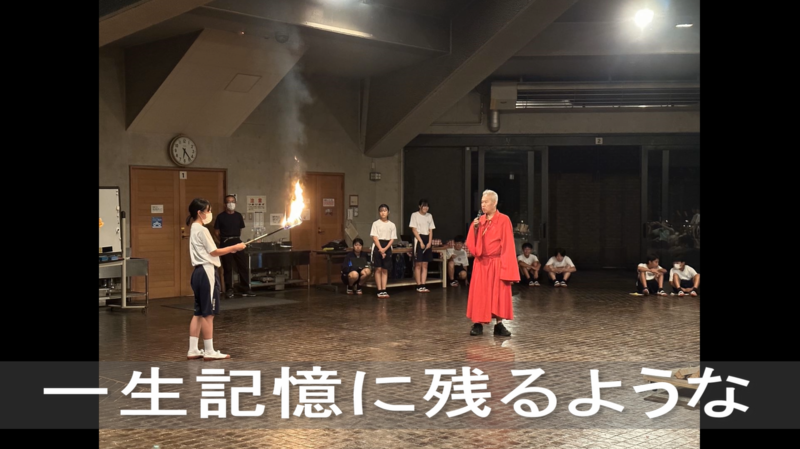

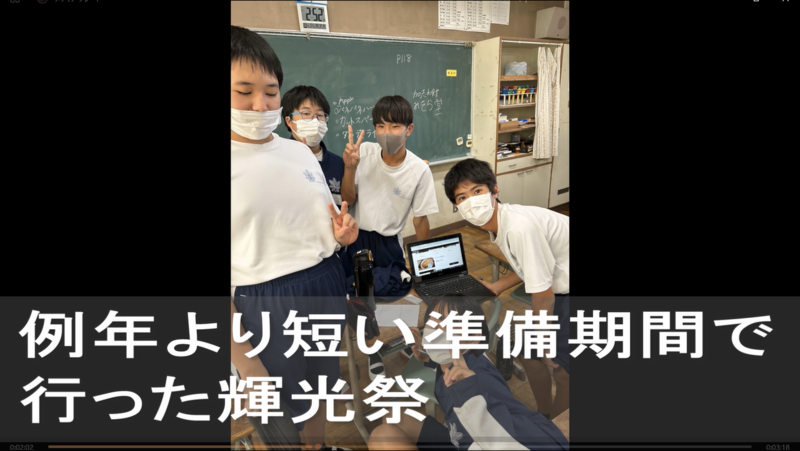

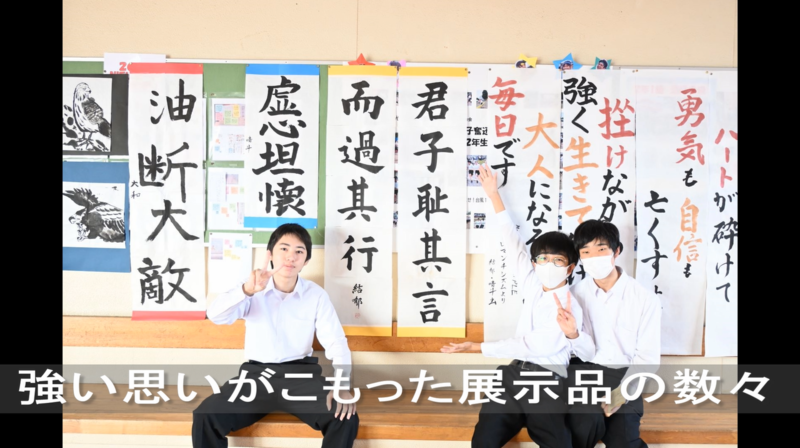

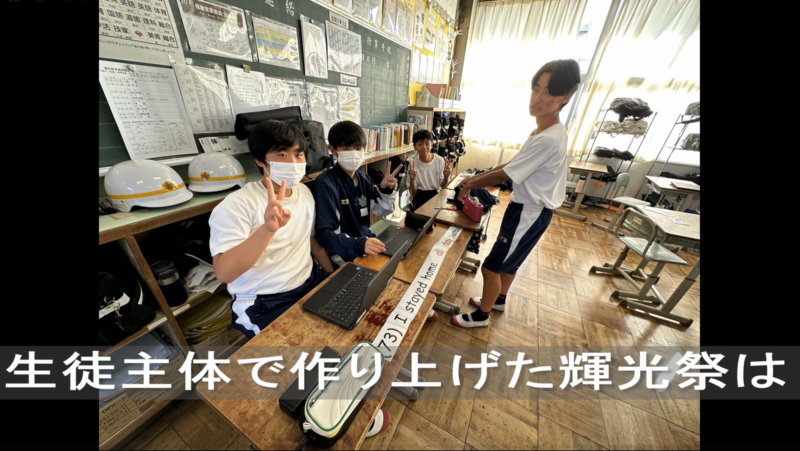

輝光祭に向けての第一歩。

本日の6校時、10月の輝光祭に向け、各コースの説明会及び希望調査を行いました。

16コースの教員が、活動内容や魅力を伝え、真剣な表情で話を聞いていました。説明会終了後、生徒は、タブレットで希望調査に答えました。

その内容を少しのぞき見してみると、「中学校最後の輝光祭、最上級生として後輩とも同級生とも最高の思い出をつくりたい」「大好きな犬中を裏方として盛り上げたい」「昨年の先輩の姿をみて、和太鼓に決めた。和太鼓が永遠に続いていけるように希望をしました」など熱い熱い想いを希望調査に表現していました。

想いを形にしてきた犬中生の精神は、確かに引き継がれていることを強く感じました。今年の輝光祭も、生徒のさまざまな「しんか」が見られそうで今年も楽しみです。

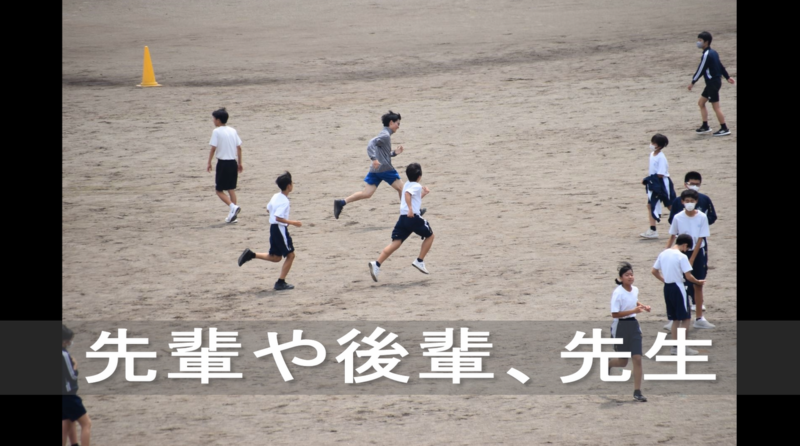

令和6年度 運動会③ 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

競技の中盤、各学年の団体種目を実施しました。1年生綱引き「綱しか勝たん」、2年生台風の目「ひとしの目」、3年生大縄「想いを一つに!大縄」です。

担任も応援するだけではなく、一緒に走ります!!!

想いは一緒!

他学年でも自分の団を応援します!!生徒も教員もタテのつながりを強くしました!

救急法講習を行いました。

本日、本校の教員を対象に、救急法講習とエピペン講習を行いました。普段の学校生活での「いざ」という時のために、どのように動くべきか、どうやって生徒の命を守るか、考えながら練習をしました。生徒の命を守るために、迅速に行動できるように努めていきます。

令和6年度 運動会② 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

まず、団体種目が実施されました。2年生「魔法の絨毯」、1年生「球しか勝たん」、3年生「メドレーリレー」です。

担任も必死に応援します!!!

令和6年度 運動会① 百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~

令和6年6月1日(土)

いよいよ運動会当日。前日夜の雨もやみ、澄んだ空気とほどよい気候でベストなコンディションで運動会を迎えました。

今年のスローガンは「百花繚乱 ~彩る個性 漲る闘志~」です。

どんな色とりどりの個性を見せてくれるのでしょうか。

どんな闘志あふれる競技をみせてくれるのでしょうか。

運動会前日②準備

全体練習、学級練習の後は準備です。手際よく会場を作っていきました。

運動会前日①熱い!!ラストの各団練習!

運動会前日の今日は、午後にまずラストの各団練習を行いました。団長の熱血指導のもと、ソーランの練習に励みました。団長や3年生のリーダーが前に立ち、練習を指揮します。その指導ぶりには頼もしさが増し、この2週間で大きく成長した姿がありました。教員は安心して見守っていることができました。1、2、3年生が縦割りで共有したこの時間は、南犬飼中の校風を象徴する場面です。明日、子どもたちが頑張る姿を楽しみにしたいと思います。

ようこそ、先輩。ようこそ、実習生。

5月27日(月)から3名の体育科の教育実習生が来ております。3名の先生方は、南犬飼中学校の卒業生です。総体まで、残り一ヶ月。サッカー部にも顔を出していただき、指導を手伝ってくださっています。今日は、実習生の先生が考えていただいたメニューを取り組みました。練習を止めて、サッカーの技術はもちろんのこと、声を出すこと、練習に向かう意識の部分を指導くださいました。生徒や顧問は、普段思っているサッカーの疑問点を質問する姿も見られています。教員も一緒に学び、指導力を向上出来る機会です。この期間を貴重な機会と捉え、サッカー部全体でレベルアップしていきたいです。子供にとって、身近な大人としてかっこ良いところをたくさん吸収して欲しいと思います。

運動会予行を実施しました!

前日の荒天からうって変わって運動会予行の今日はさわやかな風が吹く、とてもすがすがしい天気になりました。予定通りに運動会予行を実施しました。

これまでのクラス練習、学年練習、全体練習の成果を校庭で披露し、各係の準備や打合せ、競技ごとの動きの確認、係間の連携確認を綿密に行いました。

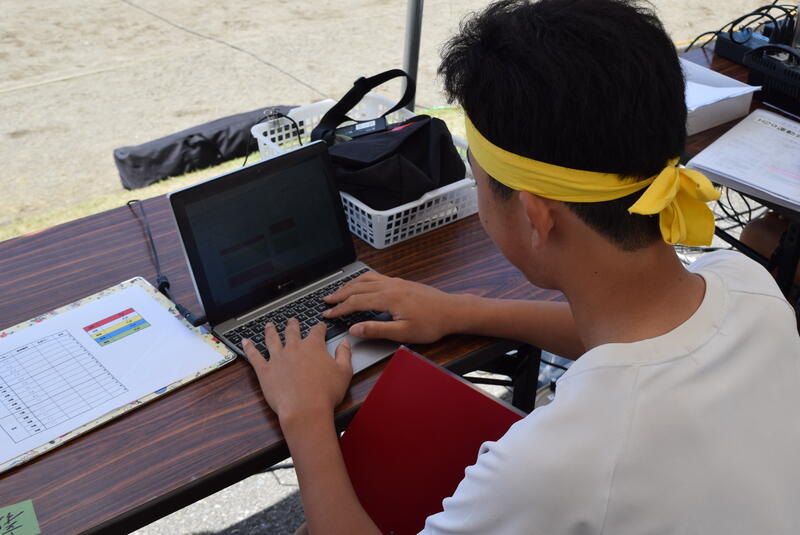

犬中生の輝く瞬間を逃さず、マイクを通して伝えるべく見つめる眼差し。

生徒が活動するグラウンドです。けがをしないように、小さな石一つ逃さず拾い、整備を行います。

得点の記録、集計も普段使いの端末で行います。

好天のもとで犬中生が活躍する土曜日の運動会本番が楽しみです。

全体練習開始!

運動会まで、あと10日。本日は、今年度初めて全校練習が行われました。3年生がリーダーシップを発揮しソーランの隊形やラジオ体操、入退場などの確認をしました。犬中生が思い描く運動会にどこまで近づくことができるか、これからの「しんか」が楽しみです。頑張れ、3年生。頑張ろう 犬中生。

PTA奉仕作業

5月18日(土)、PTA奉仕作業を実施しました。2週間後に運動会を予定しており、素晴らしい環境のもとで運動会が実施できることに感謝申し上げます。今回の奉仕作業は各部活動に分かれての活動で、天候にも恵まれ、保護者、生徒、職員が共に気持ちのよい汗をかきながら、楽しく活動することができました。お陰様で、校庭の至るところが本当にきれいになりました。

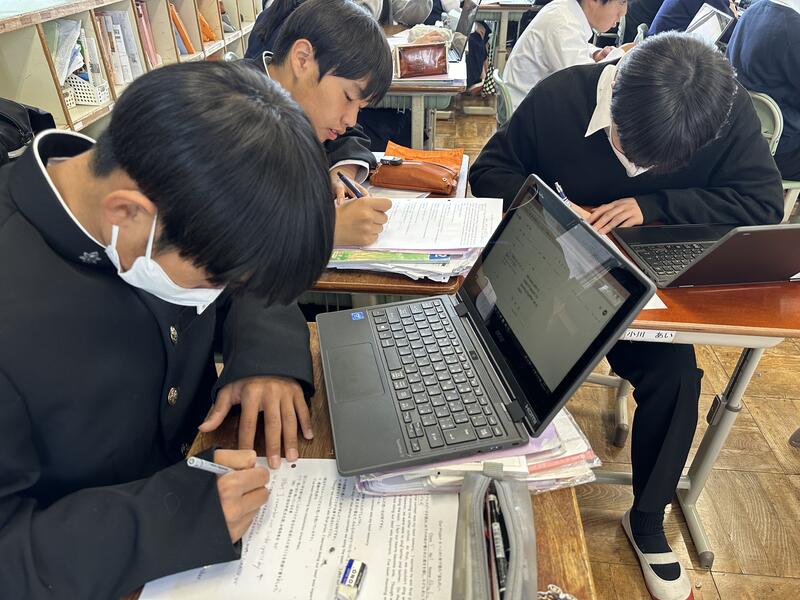

うれし楽しい修学旅行♪

運動会に向けて体育の授業では、ソーランの練習に熱が入っています。来週からは学年、学級での練習もスタートします。そんな中、運動会後には各学年の学年行事が控えているため、本日の総合の時間には各学年で学年行事に向けた準備をしていました。

3年生は修学旅行での班別研修計画を立てていました。JTBの社員の方に来校していただき、生徒たちがグループで計画したものに対してアドバイスをいただきました。

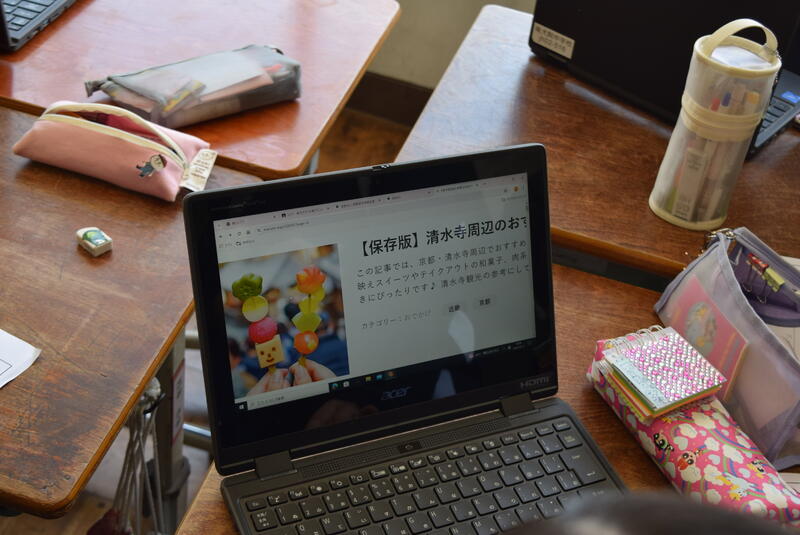

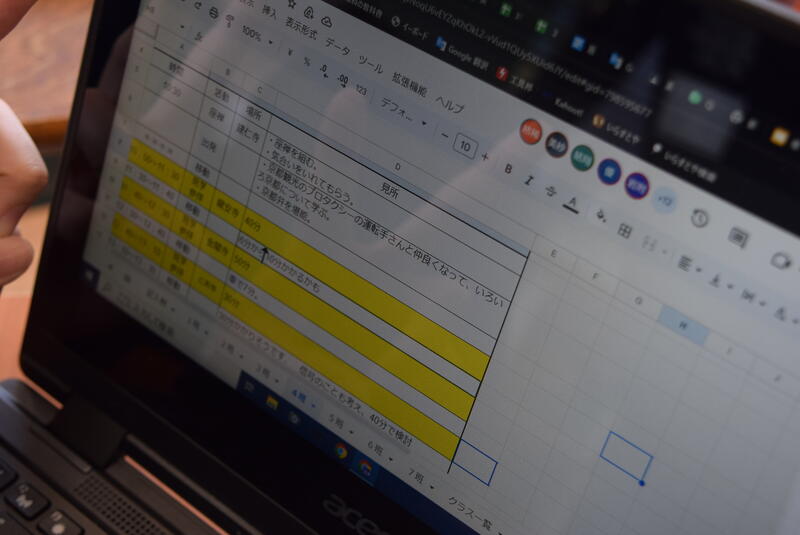

各グループともに、それぞれ設定したテーマに沿って計画を立てています。古都、京都で日本ならではの文化や歴史を感じたり学んだりするべく、タブレットを使って熱心に調べ、まとめている姿がありました。

1年次からICTを当たり前に使ってきた3年生です。ここでもスプレッドシートを使って共同編集をするなどして計画書を作成しています。ICTの効果的な活用の仕方が身につき活用している3年生の姿はまさに、私たちが目指す犬中生の姿そのものでした。

修学旅行は教員のみならず多くの3年生が楽しみにしている行事です。楽しいことを計画しているときは自然と笑顔になります。

かけがえのない時間を仲間と共有し、絆を深め、修学旅行が最高の思い出となるよう願っています。

全校犬中ソーラン

1校時から体育館から大きなかけ声が聞こえてくる。ふと覗いてみると、1年生の体育科の授業である。6月1日(土)に実施される運動会に向けて、すごい熱気を感じました。今年の運動会の集団演技「全校犬飼中ソーラン」の練習風景でしたが、テンポのよい音楽に合わせて、大きなかけ声を発しながらの迫力ある演技に圧倒されました。途中、水分補給をしながらも集中して練習に取り組む生徒の姿が何とも頼もしいです。

3校時目の1年生の体育科の授業のでは、水分補給の休憩途中に、演技の上手な生徒をステージに上げ、模範演技がありました。どんな気持ちで取り組んでいるかのインタビューに対して、「とにかく全力を出し切る」との回答に、多くの拍手がありました。最後に冗談交じりに、どんな食べ物が好きかとの質問には、「お母さんが作ってくれるカツ丼とオムライス」との回答に、割れんばかりの拍手が湧き起こっていました。集中力を切らせないための体育教諭の指導の工夫も見事でした。

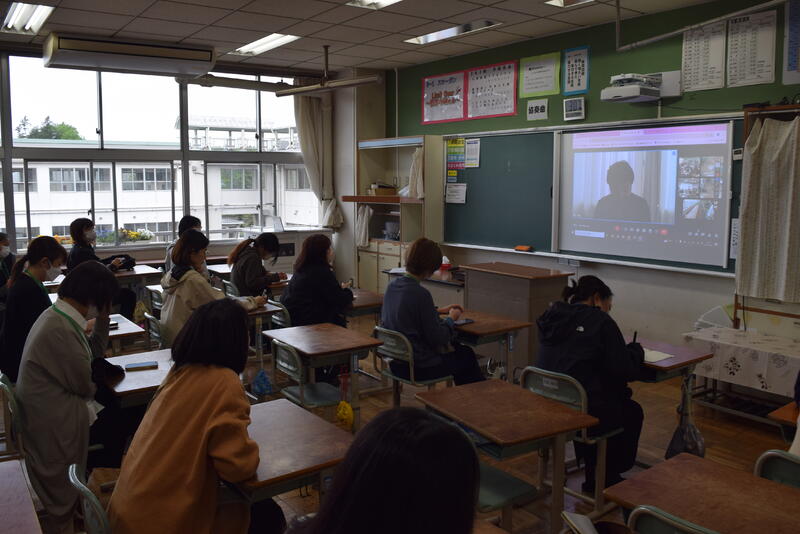

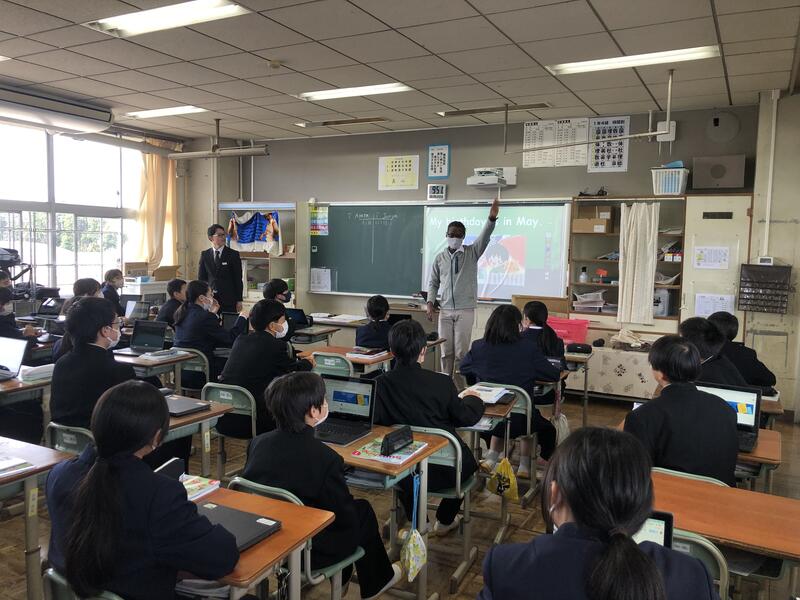

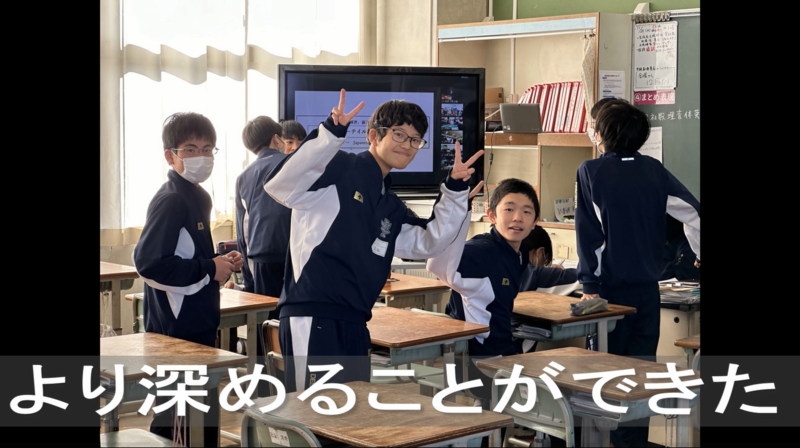

オンライン英会話の様子

本校では、朝の学活時、どのクラスも年間20回オンライン英会話を実施しております。実際に外国人の方とのコミュニケーションを図ることにより、ネイティブな英語が身に付いております。

男子バスケ部1年生正式入部!

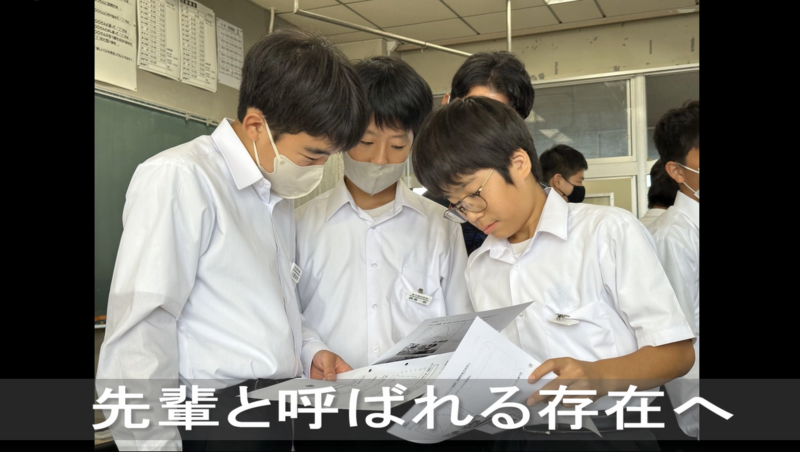

5月7日(火)1年生の正式入部後初の部活動がありました。あいにくの雨により、屋外の部活動は休止が多かったですが、体育館ではバスケットボール部が元気に活動していました。先輩達に教えてもらいながら、慣れないながらも一生懸命ディフェンスやシュートの練習をしていました。

部活動の様子

新1年生が入部し、どの部活動もますます活気づいてきました。1年生に優しく基礎を教えている顧問の先生。手取り足取り具体的に指導している2,3年生の先輩。レギュラーチームに入り、コンビネーションプレーをしている1年生。各部の様子は様々でしたが、6月末の地区総体に向け、どの部も熱心に練習に取り組んでいました。

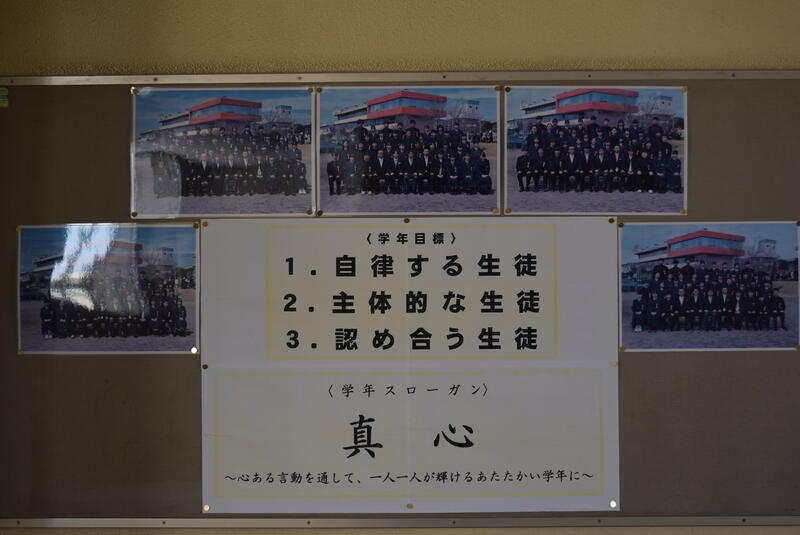

学年教職員の思い

5月に入り、令和6年度がスタートしてから1ヶ月が過ぎました。

北校舎の各学年のフロアには、学年スローガンを掲示しています。学級集団が1つにまとまるとともに、学年としての成長を願い、学年教職員の思いが込められています。

第1学年は、

「真心 ~ 心ある言動を通して、一人一人が輝けるあたたかい学年に ~」です。

入学してから1ヶ月、明るく和やかに生活しています。部活動見学・体験では、精力的に各部をまわり、主体的に部活動を選択する姿がありました。6月の校外学習を通して、集団の和を築き、絆を深めてくれることを期待しています。

第2学年は、「響け Concerto! ~ 1人ひとりの輝きを合わせて ~」です。

新入生を迎え入れ、先輩としての自信を深めようとしています。運動会や宿泊学習を通して、1人ひとりの個性が輝き、学年集団として一段とさらに素敵なハーモニーを奏でてほしいと思います。

第3学年は、

「ONE TEAM ~認め合い、支え合い、高めあう仲間~」です。

3年目になりました。

一人一人の生徒に、最高学年としての自覚と責任、自信に満ちた表情があります。本校の「顔」として頼もしい姿を見せてくれています。運動会では、縦割り団で活動します。どんな活躍を見せてくれるか、今から楽しみです。

生徒総会

5月2日(木)生徒総会を新体育館で行いました。

総会は生徒会役員の自己紹介、生徒会役員の自己紹介、生徒会役員から今年度の活動方針、専門委員長から年間活動計画の話がありました。また、生徒会費について生徒会会計から昨年度の決算、そして今年度の予算案が掲示されました。

全会一致で承認が得られ、今年度の生徒会活動が本格的に始まります。

生徒会長より、生徒総会にて全校生徒に伝えられた内容です。

今年度の生徒会テーマは、「しんか~犬中らしく、あたらしく~」です。

これには、真価(本当の価値)を見極める力

進化

深化(理解を深める)

新価(新しい価値を生み出す)などの意味が込められています。

「犬中らしく、あたらしく」には、長い年月をかけてつくり上げてきた犬中の伝統を軸にこれからも犬中をより良いものへとしていこうという意味が込められています。

犬中生全員で、スローガンに基づいて素晴らしい学校へと共にしんかさせていきましょう。

熱心な意見を集中してうけとめる姿は、今年度の活動に大きく期待をもてました。

清々しい朝の挨拶運動

生徒会の発案で、毎月1日に挨拶運動を企画しました。今日は、今年度初めての実施でしたが、多くの生徒が任意で参加し、非常に大盛況でした。朝から気持ちのいい声が昇降口に響き渡り、とても清々しい気分で1日をスタートすることができました。

PTAの温かい支援

授業参観、PTA総会、学年懇談会が行われた4月24日(水)は、あいにくの雨模様でした。翌日の校庭は、案の定、多くの轍ができており、大変困った状況でした。そんな中、4月26日(金)の午後、PTA会長さんのご厚意で、会長さんの職場の方々の協力の下、隅々まできれいに整地してくださいました。本当にありがたく思います。本校の安全管理が図られているのは、保護者の皆様をはじめ、地域の皆様の協力のおかげであるとしみじみと感じております。

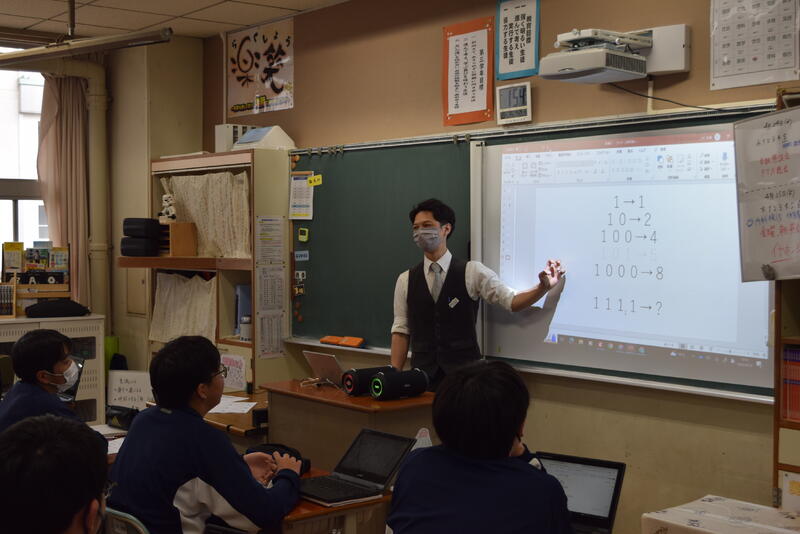

4月24日(水) 授業参観・PTA総会・学級懇談会を実施しました。

今年度初めての一斉授業参観となり、多くの保護者に来校していただきました。お足元が悪い中、ありがとうございました。生徒がいつも以上に生き生きと授業に臨んでいる様子が印象的でした。

1学年は、「エンカウンター+学級新聞づくり」

2学年は、「進路学習」

3学年は、「担任の教科学習」 を行いました。

生徒同士の意見の積極的共有や担任との意見交換、タブレットを駆使して情報を集計したり、発信したり、様々な生徒の一生懸命な姿が見られました。

授業参観後は、PTA総会が行われました。学校長あいさつ、PTA会長あいさつ後、議事承認についての確認がされました。今年度もPTA活動へのご協力よろしくお願いします。

最後に学級懇談会を実施しました。新年度の顔合わせなので、学年、学級経営方針をお伝えしたり、保護者自己紹介、アイスブレイク、懇談会を行いました。保護者と教員は、もちろんのこと、保護者と保護者が繋がることも生徒の学校教育、成長のためには大事なこととなります。今後の学校教育へのご理解・ご協力よろしくお願いいたします。

第1理科室~第3理科室を参観

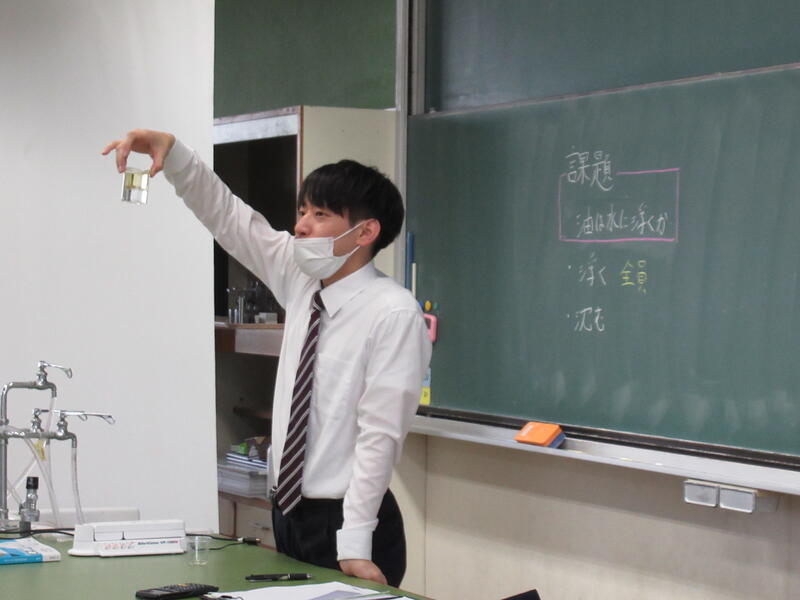

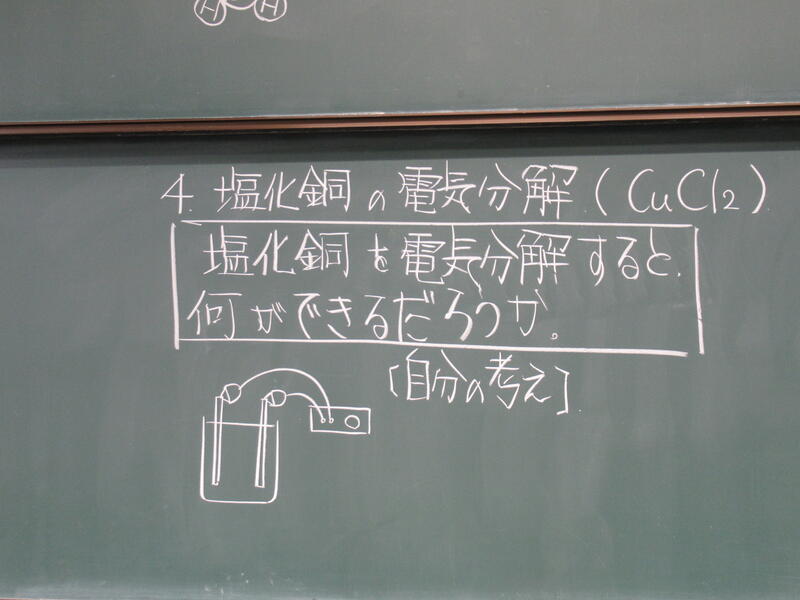

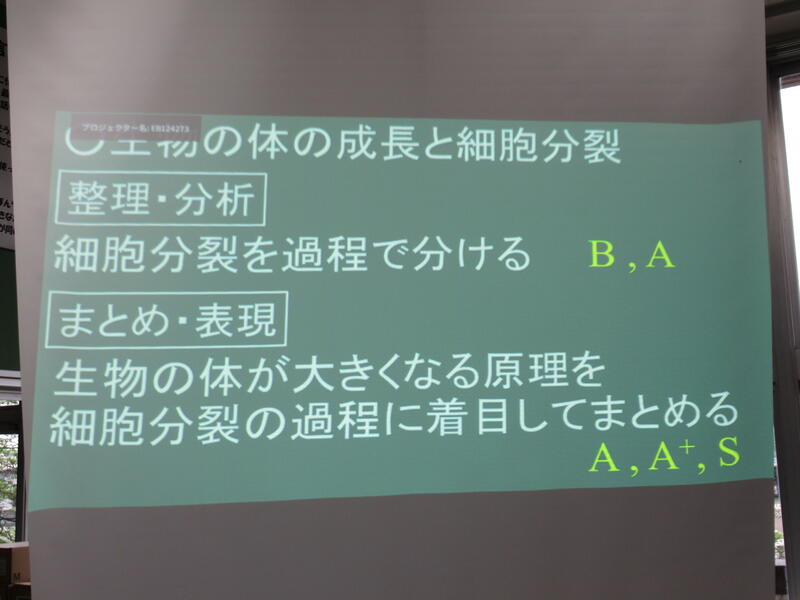

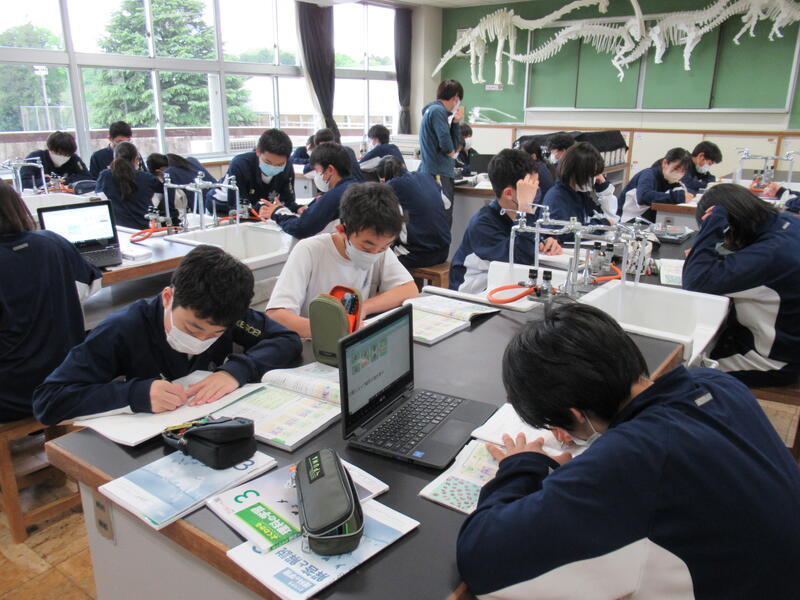

4月23日(火)第4校時、第1理科室で3年5組、第2理科室で2年5組、第3理科室で1年3組の理科の授業を参観してみた。本校には、理科室が3室あるので、3学年あるいは3クラス同時に授業が実施できるところが強みである。

1年3組の授業では、物質の密度の分野で、「油は水に浮くのか?」という課題を1年生が真剣に考えていた。日常生活から感覚的に浮くという生徒がほとんどでしたが、理由を考えるところに理科の授業の面白さがある。この単元では、物質の密度についての学ぶ分野である。密度という言葉を使って、1年生が必死に理由を考えていた。

2年5組の授業では、「塩化銅の電気分解すると何ができるのか?」、3年5組の授業では「生物の体の細胞分裂について」という課題で、授業が行われた。学年が異なれば学ぶ分野ももちろん異なるが、課題、予想、実験、考察、まとめと流れる授業の中で、自ら学ぶ頼もしい生徒の姿が理科の授業から伺えました。

当たり前を当たり前に!

朝の登校から、朝の学活までの様子を何気なく見ていた。

「自転車はきれいに並べて置く。靴はかかとを揃えてきれいに置く。7時55分には教室に入る。読書は静かに取りかかる。先生の話は前を向き、集中して聞く。」

そんな当たり前のことを当たり前のように実践している本校の生徒。何とも誇らしい。

今日は、3年生は全国学力・学習調査、2年生はとちぎっ子学習状況調査、1年生は実力テストを実施します。いつも通りの実力を大いに発揮してください。

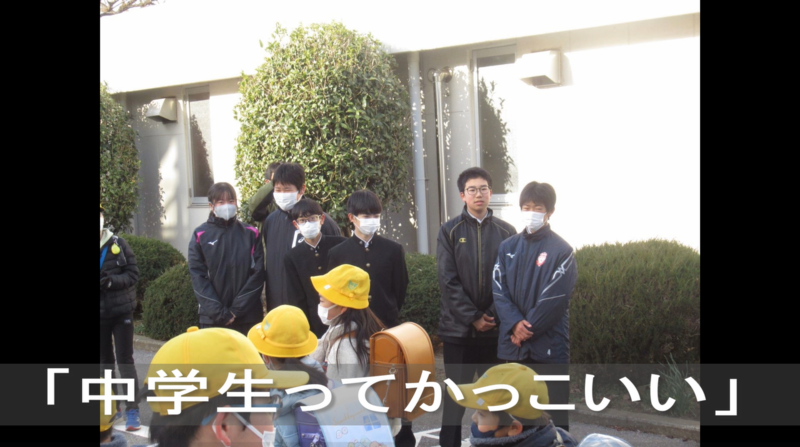

3学年集結。心あたたまるロング昼休み。

本日、晴天のなか、ロング昼休みが行われました。

本日は、三年生のクラスが中心となり、「新入生が学校生活を安心して楽しんでもらうこと、学年を超えての交流を深め、絆を深めること」を目的に行われました。各クラスで分かれ、じゃんけん列車、バースデーリング、風船バレーボールなど、三学年が一緒に楽しめるように考え、実行していました。上級生が、積極的に声をかけ、下級生をリードしてくれる姿は、とても頼もしく、心があたたまりました。

1年生部活動見学

新1年生も学校生活に徐々に慣れ、4月12日から部活動見学が始まりました。17時までという時間限定での見学ですが、みんな目を輝かせながら真剣な表情で部活動を見学していました。見学期間は4月下旬まで続きますので、運動部、文化部等、たくさんの部活動を見学していってください。

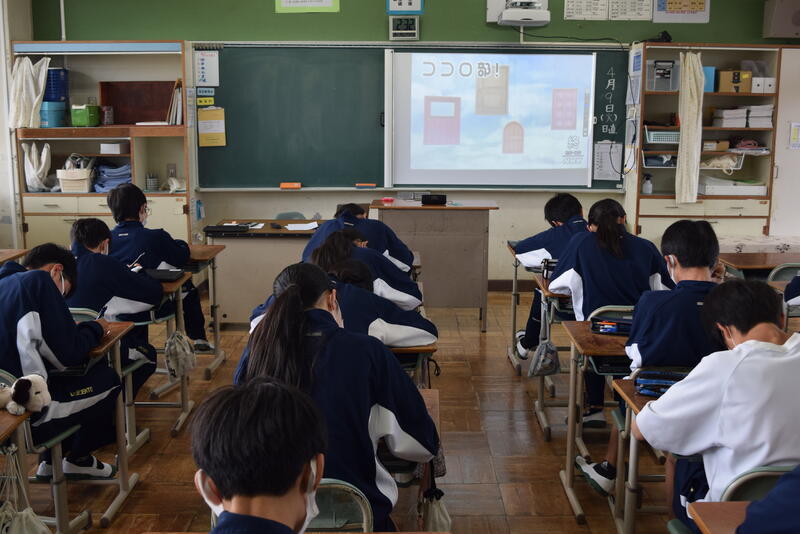

4月9日学級開き

4月9日(火)、どのクラスも程よい緊張感の中、とてもいい雰囲気で学級開きができました。4月9日は、学級オリエンテーションを中心に午前中の授業が進みました。自己紹介、学級目標、各委員会、クラスの係決めなど盛り沢山の内容でしたが、どの学級もとてもよいスタートが切れたと思います。1年間、よろしくお願いいたします。

ちなみに、今年度最初の給食は生徒の大好きなカレーライスです。

全校一斉道徳開きを行いました

4月11日(木)6校時に全校道徳開きを行いました。道徳推進担当者が授業を行い、各教室をZoomでつなぎ全校一斉に実施しました。

中学校の授業が本格的にスタートしました。

1年生は入学して最初の1週間が過ぎました。週の後半からは本格的に教科の授業がスタートしました。これからも頑張ってほしいと思います。

満開の桜でお出迎え

始業3日目。今日も多くの生徒が本校の正門(東門)と北門を通って、元気な姿で登校した。そんな生徒を迎え入れるかのように、本校の桜が満開である。こんな素晴らしい環境の中で教育活動を行えることに、「幸せ」を感じる。元気な声で挨拶をする生徒の笑顔が、一段と輝いて見えました。

第78回南犬飼中学校入学式

生徒も教員も緊張と期待の新任式

4月5日(金) 新体育館で新任式を行いました。今年度、15名の先生方をお迎えしました。初めて南犬飼中学校に赴任される先生、かつて南犬飼中で働いていた先生、母校である先生など、様々な思いを生徒の前で述べていただきました。

生徒代表お迎えの言葉には、「本校の伝統である①ノーチャイム、②自問清掃、③生徒主体の学校作りの紹介」「未来の犬飼中を想像し、生活の心得、制服の改定を生徒が話し合い、決めていること」などが含まれていました。

新任式後には、新しいクラスが発表され、生徒からは緊張している表情や期待感あふれる笑顔が見られました。授業や部活動、さまざまな場面で関わることになります。新しいクラスの仲間と素敵な毎日を過ごしてほしいと思います。「学校は楽しいところじゃない、楽しくするところだ!」という言葉があるように、私達教員も生徒が学校を楽しくする経験を積めるように考え、生活していきます。

素敵なお迎えありがとう、着任式。

4月1日(月)、着任される先生方を吹奏楽部の演奏に合わせて、部活動の有志の生徒でお迎えをしました。生徒からは、新たな出会いを喜ぶ笑顔が見られたり、歓声が聞こえたりしました。着任された先生方からは、「ここまで、すごいお迎えは初めて!」「南犬飼中学校での生活が楽しみです」などの話が聞こえてきました。南犬飼中学校の「幸せな時間づくり」のために一人一人の強みを生かしてお仕事よろしくお願いします。

離任式

3月29日(金)、離任式を行いました。

今年度は14名が転退職することとになりました。離任式では1,2年生だけでなく卒業した3年生にも見守られながら、1人1人の職員が別れの言葉を述べました。

春はまず、別れが訪れます。しかし、その後には必ず新しい出会いがあります。新しい場所でのご活躍を祈念致します。南犬飼中学校のために今までありがとうございました。

1年間を振り返って・・・

3月22日(金)7:30の新体育館には、生徒会役員の面々が集合していました。修了式の会場の準備とリハーサルのためです。国旗や町旗、演台や放送機材などを手際よく設置するのと同時進行で、司会の生徒の言葉に合わせて代表生徒が動きを確認していました。自分たちが学校を動かしているという自覚が芽生えています。そして、見えないところでの努力を惜しまずに取り組める素敵なリーダーたちでした。

生徒会が作成した1年間を振り返る動画を、修了式に全校生で視聴しました。生徒会長が全校生へ向けたメッセージ、伝わりましたか?

春休みに向けて

3月22日修了式の前に、春休みの過ごし方についてお話がありました。

交通からは「昨年度より交通事故の件数は減りましたが、まだゼロではありません。交通マナーについても、並進や飛び出しなどを改善し、みなさんにとっても地域のみなさんにとっても安心・安全な環境になるように努めていきましょう。4月に全員そろって、元気な笑顔で登校してくれることを願ってます。」と。

生徒指導からは、「卒業式の準備・片付け等、ありがとうございました。この春休み、どんな最上級生になりたいか、どんな先輩になりたいかをイメージして過ごしてください。そうすれば必然的に当たり前のことを当たり前にできる犬中生になりますね。」と。

修了式、春休みは『節』であるという話をしました。(概要)シンガポールを訪れた時に、大きなビルの建設現場の足場が竹で組まれているのを見ました。竹の強さは他の樹木と比べて両側からの引っ張りに対する強度は鉄骨よりも強いと言われています。竹は節を作りながら成長していきます。この節があることによって横からの風にもしなって耐えうるそうです。この『節』が大きな役割を果たしています。『節目』という言葉には、物事の区切り、転機という意味があります。 皆さんにとって、学年と学年をつなぐ春休みが『節目』『節』にあたります。人間は弱い生き物です。だから自分で節を作る必要があります。しなやかで強い竹のように成長するために。そこで、この春休みにしてほしい2つのお願いがあります。

1つ目は、通知表を受け取ったら、自分の成長と改善点を洗い出して、その要因となっていること、ものごとの本質を身に付けてほしいこと。

2つ目は、新年度に向けて「何としても、毎日時間をかけても」という気構え・目標を立ててほしいこと。

この1年で、校歌も3番まで自信をもって歌えるようになりました。様々な教育活動の制限がなくなり、『節』と『節』の間の成長が大きかった令和5年度です。

今日からの春休みをしっかりとした『節』にしてほしいと思います。

修了式

3月22日(金)、修了式を実施しました。

修了式の中で、1・2年生の代表生徒が1年間を振り返り、作文発表を行いました。

【1年生】

不安と楽しみで入学してきたあの日から1年間、様々なことを学ぶことができました。その中から特に多くの学びがあったことを2つ紹介したいと思います。

1つ目は、社会の学習の仕方です。私は小学生のころから社会が得意ではありませんでした。中学校に入り、社会の苦手意識を克服するために、自主学習では教科書の範囲を決めて要約する「教科書まとめ」を行いました。社会のワークなどだけでなく、自分なりの方法で続けた結果、自分の納得のいく点数にだんだん上がっていきました。他の教科でも自分にあった学習の仕方を応用し、目標達成に向けて次年度も頑張りたいと思います。

2つ目は、部活動です。私は吹奏楽部に所属しています。トロンボーンという楽器を担当しているのですが、私にとって初めて扱う楽器でした。いい音を出すためにはどうしたらいいのか、音量を大きくするにはどういった工夫が必要なのかなどの分からないことがたくさんありました。しかし、自分で調べたり、先生や先輩のアドバイスを生かしたりすることで、1年間で成長することができました。初めて中学校で先輩ができたこと。コンクールに参加したこと。吹奏楽の大会で東関東大会までは進めたものの、全国大会に進むことができず、初めて団体としての悔しさを知れたこと。吹奏楽部での数多くの経験は、私の財産です。

来年度は自分が先輩になるため、これまで経験したことや学んだことを生かしていきたいです。

【2年生】

僕はこの1年間で成長したことが2つあります。

1つ目は、今まで苦手だった理系科目を様々な工夫をしたことにより、できるようになったということです。僕は1年生のころから理解科目が苦手で、定期テストでも点数があまり伸びず、悩んでいました。このままではだめだと思い、友達や先生たちの力を借りながら、毎日理系科目の自主学習に取り組みました。具体的に言うと、基本的なワークなどを重点的にやったということです。基礎を固めたおかげで点数を大幅に上げることができました。しかし、まだ自分の目標点数には届いていないので、3年生の入試までにはワークや過去問を徹底的にやり、苦手を得意にしたいと思います。

2つ目は、部活動でリーダーシップを発揮できるようになったことです。僕は40人以上の部員がいるパソコン部の部長を務めています。最初は前の部長のように皆をまとめることができず、前に立つ時も緊張してしまって言葉が全然できないことがあり、とても大変な日々でした。しかし、先生からのご指導や前の部長にアドバイスなどをいただき、緊張せずに前に立って部員たちに活動内容や指示を具体的に話すことができるようになりました。まだ、引退まで数か月あるので、それまでにリーダーシップを発揮しつつ、誰にでも優しく、思いやりがある先輩になりたいと思います。

これらの経験を生かして、3年生に向けて勉強や部活動に一生懸命取り組み、今の自分を越えたいと思います。また、3年生では部活動や勉強の両方を今以上に頑張り、メリハリのあるクラス、パソコン部を作っていきたいと思います。先生方、本年度ありがとうございました。令和6年度もご指導のほう宜しくお願いします。

1,2年生ともに、この1年間で大きく成長しました。学校生活を通して得られるものは「経験」と「感動」です。物事に対し一生懸命取り組むことで、「成功」「失敗」のどちらにしてもそこには大切な経験があります。そして、一生懸命の先に「感動」が生まれるものです。1年間を振り返り、一生懸命に勉強や部活動に取り組んだ自分を誉めてあげてほしいと思います。1年間お疲れ様でした。

2学年レクリエーション

3月21日(木)、2学年は5・6校時に学年レクリエーションを行い、クラス対抗ドッジボール大会を実施しました。企画運営の全てを生徒自身が行いましたが、円滑に試合を進める姿に大きな成長を感じました。

明日は修了式です。2年生はあと少しで最上級生となり、学校の顔となります。学校のリーダーとしての自覚と誇りをもって、素敵な3年生になってほしいと思います。

Long昼休み

3月19日(火)、今年度最後のLong昼休みを行いました。

今回は「さらに飛躍する南犬飼中へ!縦割りレクリエーション」と題して、1・2年生が縦割りで遊びました。ドッジボール、警ドロ、中線踏み、バレーボールとそれぞれに種目を決めて遊んでいました。各場所では、2年生がリーダーシップを発揮し、準備や片付けなどの運営を主体的に行っていました。このようなことを通して先輩として大きく成長していくのだなと感じました。特別活動の方法原理である「為すことで学ぶ」姿がありました。もちろん、1・2年生の仲もさらに深まり、来年度に向けて絆が強くなりました。

Long昼休みは、「生徒がおもいっきり遊べる時間がほしい!」という昨年度の生徒会長の思いから始まりました。今年度も生徒会役員を中心に様々な企画が作られ、楽しい時間を過ごしました。これからも生徒が自分たちの学校生活をより楽しいものに、そして幸せな時間が作れるよう応援します。生徒の思いを大事にしていきます。

笑顔あふれる思い出

3月18日(月)、午後は体育館や校庭などで笑顔があふれました。1年生は学年レク、2年生はクラスレクを行いました。あと少しで今のクラスの仲間ともお別れです。笑顔で遊びながらも、少しずつ寂しさも感じているのではないでしょうか。残りの時間を大切にしてほしいと思います。

中学生になってもやっぱり友達と思いっきり遊ぶのは楽しい時間ですね。「学校は楽しくするところだ!」を卒業した3年生からしっかりと受け継いでいる1、2年生の姿がありました。どんなことも本気でやるから楽しい。勉強も部活動も遊びも本気で取り組んでいってほしいと思います。

令和6年度への準備・・・

「ハッピーボックス」に本年度最後の『お昼の放送』を掲載しました。

「お知らせ」に『令和6年度の行事予定表』を掲載しました。

本日、新入生保護者様に『入学式のご案内』を安心安全メールにて配信しました。

コロナ禍、学校現場は様々なことをデジタル化すること余儀なくされました。その中で継続する価値のあること、例えばSDG’sの視点でのペーパーレス化、タイムリーな情報の共有、業務の効率化、個別最適な授業への転換、協働編集を通しての資質・能力の育成と様々なものがあげられます。

保護者の皆様には、欠席連絡FORMやメールでの通知文の配布、各行事での応援メッセージの投稿など、多大なるご理解とご協力を得て、本校の教育活動はさらに価値あるものへと成長させていただいています。心より感謝申し上げます。

今後とも、夢や希望をもてる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の『幸せな時間づくり』をともに応援していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

学び合い高め合う仲間

2年生の英語では、1年間を振り返っての思い出を英文で表現しようと真剣な表情で取り組んでいました。Sports festival や Chorus recital など、その行事を通して学んだ事を何とか伝えようとしていました。原稿を作り、友達に聴いてもらいながら、修正をかけていました。楽しい記憶を思い出しながらの学びは、自然と笑顔になっていきました。

2年生数学では、総復習問題に挑戦し、自分の学習定着度を確かめていました。解けなかった問題を友達に教えてもらう姿は、真剣そのもの。友達のヒントに「なんだ、簡単じゃん!」「分かると楽しい~!」って本音がもれた瞬間でした。もちろんみんなで困ってしまった時には「先生~」と呼ぶ声も教室にはあります。にぎやかな空間でも、子どもたちは確実に思考し、前に進んでいます。学校の存在意義はここにあります!!

訪問週間???

先進的な学習に取り組んでいる本校の授業を参観しに『先生の卵』である学生がいらしゃいました。どの教室に入っても子どもたちはWelcomeな姿勢で受け入れていました。

1年生の英語では、教科書の要約をしていました。教科書にマーカーを引いて日本語を書き込んでいく子、デジタル教科書で聞き取れるスピードにして発音を確認している子、Webの翻訳機能を使って確認をしている子、学習の仕方を自己決定して進めていました。

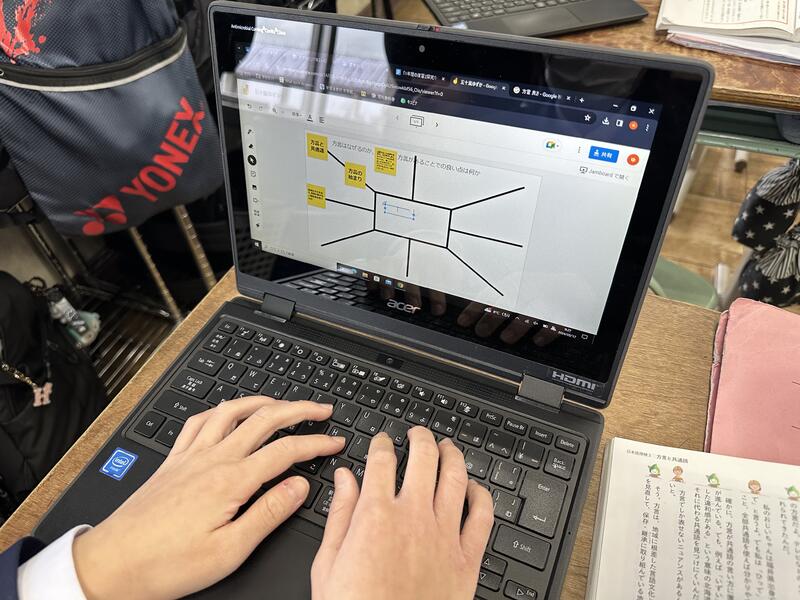

1年生の国語では、1年間の学びを振り返って、「知っていること」と「知らないこと」をジャムボードを活用して可視化し、新たな『問い』を見つけ解決していく計画を立てていました。思考ツールを自分で選んで使っていました。

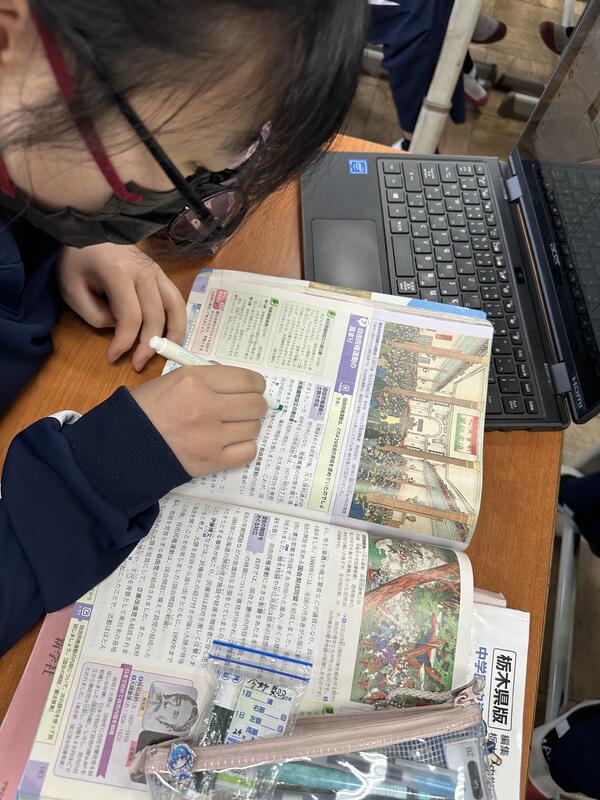

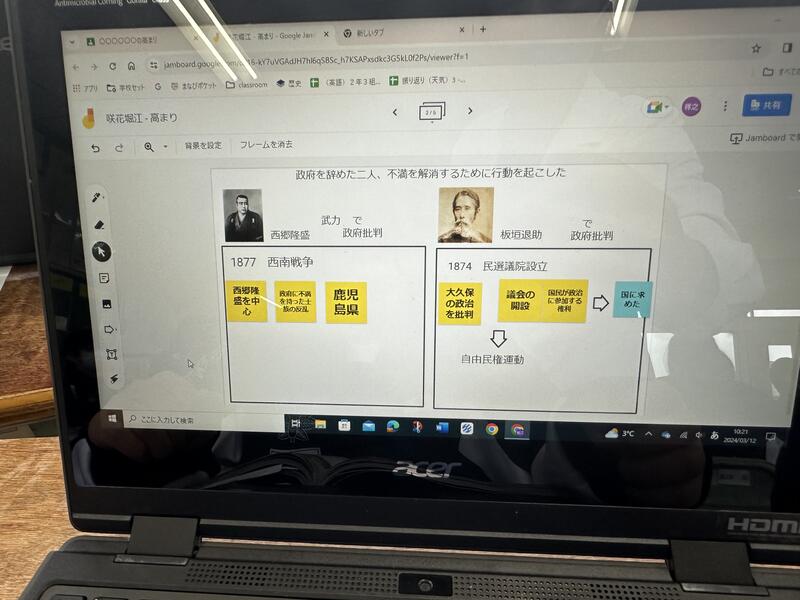

2年生の社会では、「自由民権運動」の風刺絵から、どのようなことを伝えているのかを調べながらまとめていく授業が進められていました。西郷隆盛と板垣退助を比較することで、理解が深まるように仕掛けられていました。髭のおっちゃんに文句を言っていると思っていた子どもたちは、1時間が終えるころには・・・予想を反した結果に、「そういうことかあ」とつぶやいていました。

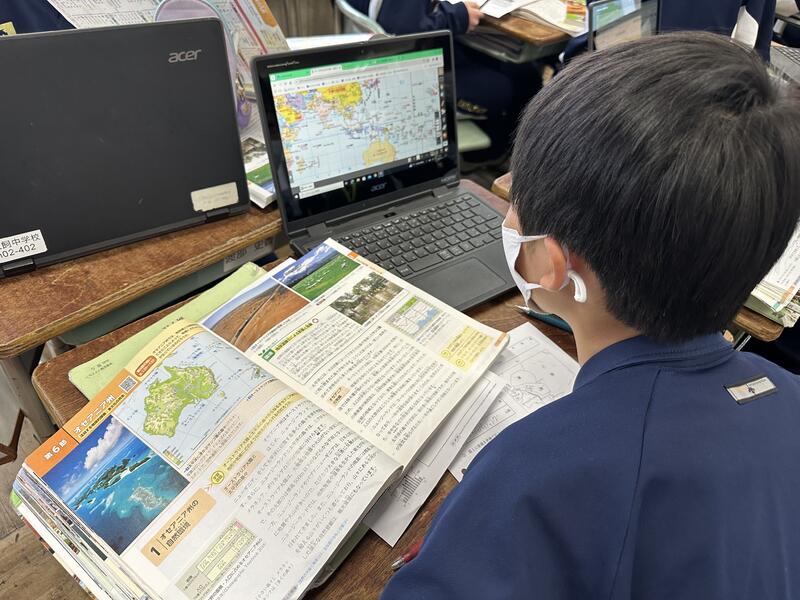

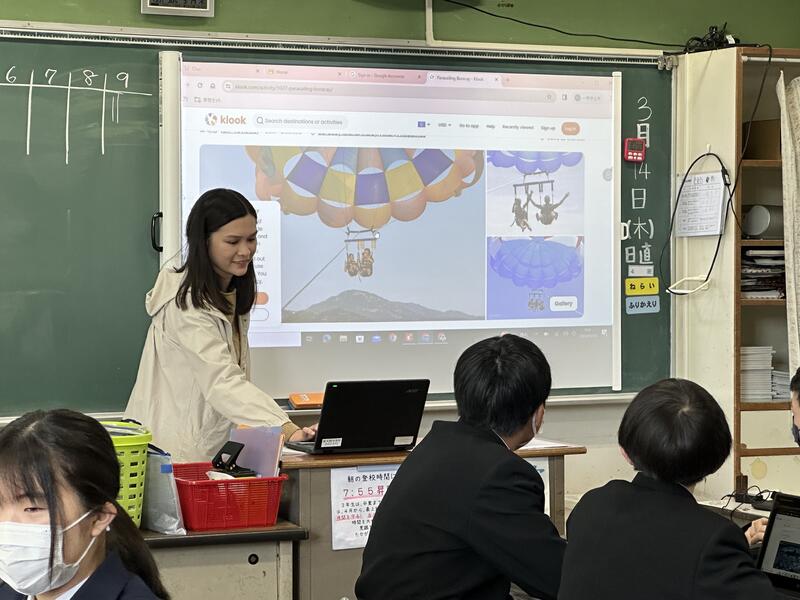

1年生の社会では、オセアニア州の特徴について、各国の国旗から考えてスタート。子どもたちは今までの知識から、「イギリスの植民地だったんですよ」って教えてくれました。さらに資料集や地図帳、GoogleMAPなどを活用して情報収集していました。終末には海水面上昇により国の領土が水没してしまう国の首長のスピーチを聞いて、子どもたちが新たな課題をもつような仕掛けがありました。意欲的な子どもたちの姿に、感心しました。

フィリピン出身のALTの先生の訪問時には、様々な質問を投げかかけていました。どう言っていいか分からないときには、タブレットの翻訳をヒントにコミュニケーションをとろうと、いつにも増して積極的に手をあげていました。様々な国の方々との出会いは新たな視点をもたらしてくれます。自然環境や文化などの違いを知り、関心を持つことからスタートですね。日本の魅力についても話していただき、改めて日本の良さも確認できた素敵な時間でした。ありがとうございました。

メタバースの活用

いよいよ学校にもメタバース環境が導入され始めました。メタバースとは、3次元コンピュータグラフィックスの仮想空間に思い思いのアバターと呼ばれる自分の分身で参加し、相互に意思疎通しながらコミュニケーションが取れる場として注目されています。そこをもう1つの「現実世界」として新たな生活を送る未来が想定されています。

3月15日(金)、6校時に2年生が総合的な学習の時間で取り組んだクエストエデュケーションの発表をメタバース上で行いました。その発表を1年生がグループごとにアバターを動かし、関心がある内容のところに行き、発表を聞きました。

これからさらに用途の幅が広がっていくと思います。まずはやってみることを大事に、ICT活用を増やしてきました。また1つ、未来の姿に近づいた気がします。

「お知らせ」をご覧ください

① 新しい制服、エンブレム

② 4月の予定

を掲載しました。ご覧ください。