学校生活の様子・ブログ

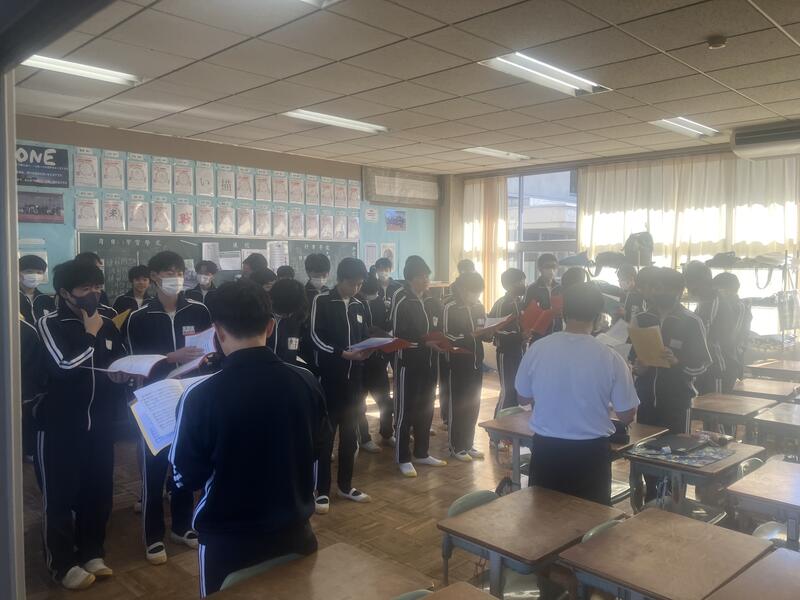

卒業合唱練習が始まりました!

3年生は昼休みに卒業合唱の練習を行っていました。

卒業合唱は、卒業式後に3年生全員で行う合唱です。生徒会で話合い、生徒の方から「卒業合唱の時間を取ってほしい!」と3学年主任にお願いがありました。そのお願いを受けて、卒業式後に卒業合唱の時間を計画しています。

本校は学校経営の努力点の中に、「生徒の思いを大切にする学校行事の推進」を掲げています。3年生の道徳の授業で「南犬飼中の校風で継承していきたいことは?」という問いかけに「生徒中心」「生徒主体」「生徒自治」という言葉が数多く見られました。南犬飼中での3年間、生徒自身が考え、行動し、行事を創り上げてきた、その自信と誇りがそこにはありました。きっと最後の卒業合唱も生徒自身の手で素敵な合唱にしてくれることでしょう。どのような歌声が体育館に響くのか楽しみです。

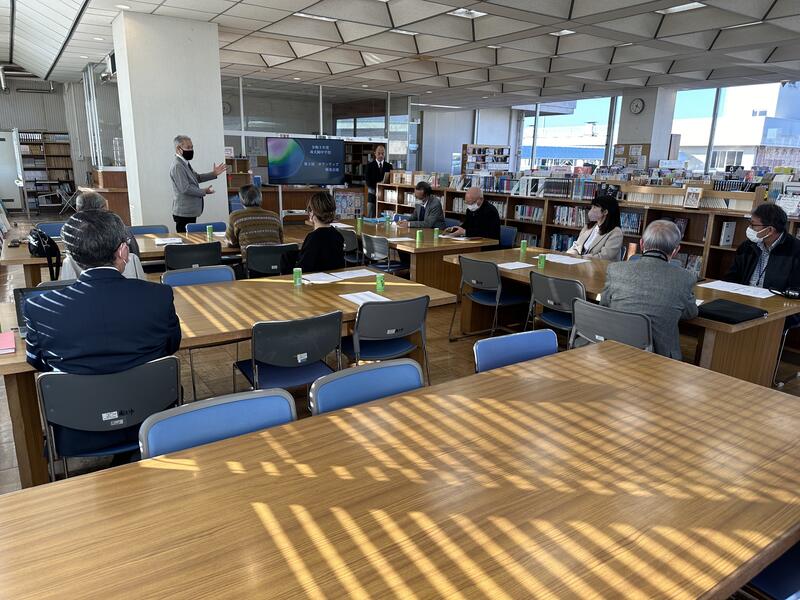

ボランティア推進会議

2月13日(火)ボランティア推進会議を実施しました。様々な立場から、様々な視点でのご意見をいただきました。

〇町として子どもたちに役割を担ってもらえることを探したり、自発的意識を高めるためにボランティア団体の話を聴いてみたり、地域と中学生をつなげていけるかな?と考えてくださいました。

〇学校側が困っていることや協力してほしいことを発信してほしい。HPに「困っています!」「こんな活動をやってみませんか?」とボランティアを募ってみることも良いかもとご意見いただきました。

〇互いにWin-Winの関係が大切と考えると、学校の強みは?「子どもたちの笑顔・パワーなど」町の強みは?「おもちゃのまちというネーミング、バンダイ博物館など」どのようにつなげていくかを考えていきたい。人と人とのつながりを大切にしていきたいと温かい話し合いになりました。

〇下校時刻に合わせて、さりげなく見守る大人たちへの声掛け

〇学校開放を利用している方々の除草作業参加募集

〇防災訓練として避難所での活動を学ぶ

などの提案もいただきました。地域のために何ができるか?学校のために何ができるか?と互いを理解し合いながら、互いの幸せのために行動しようとする意識が大切だと改めて感じました。お忙しい中足を運びいただいたボランティアの皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

ハッピーボックス掲載

お昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。今回は特別企画、教頭先生からのメッセージです。

漫画スラムダンクの中で、海外留学を志す流川選手は、インターハイ優勝候補の山王高校エース沢北選手と対決する際に「偽物じゃない、ありがたてぇ。」とこぼします。「自分より技術や経験をもつ人の胸を借りることで、自分自身が成長する機会を得ることができる。自分を試すことができる。」と流川選手は考えます。物事は捉え方次第で自分の人生観は変わりますね。苦味⇒旨味に変えるのは、まぎれもなく自分です。

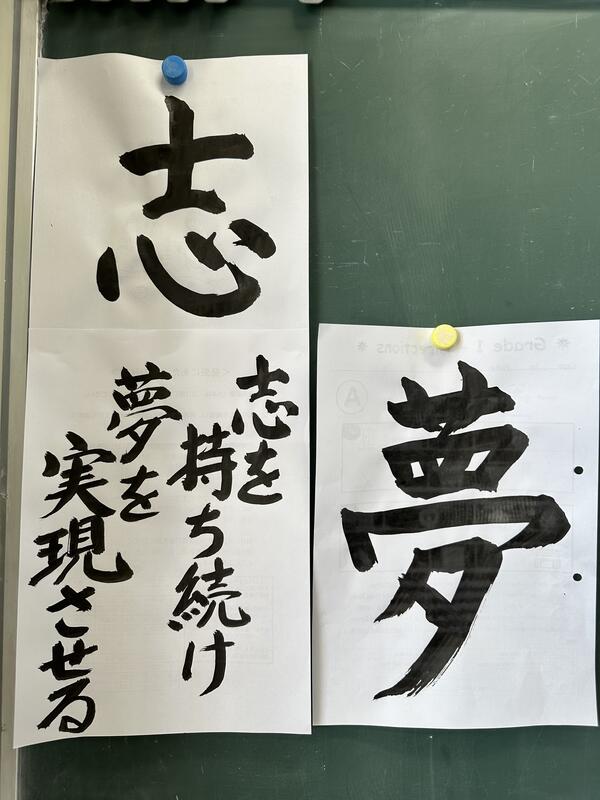

2年3組の教室には写真にある言葉が貼られていました。新しい未来を切り拓く子どもたちが、新しい価値観を創造してくれることを期待しています。

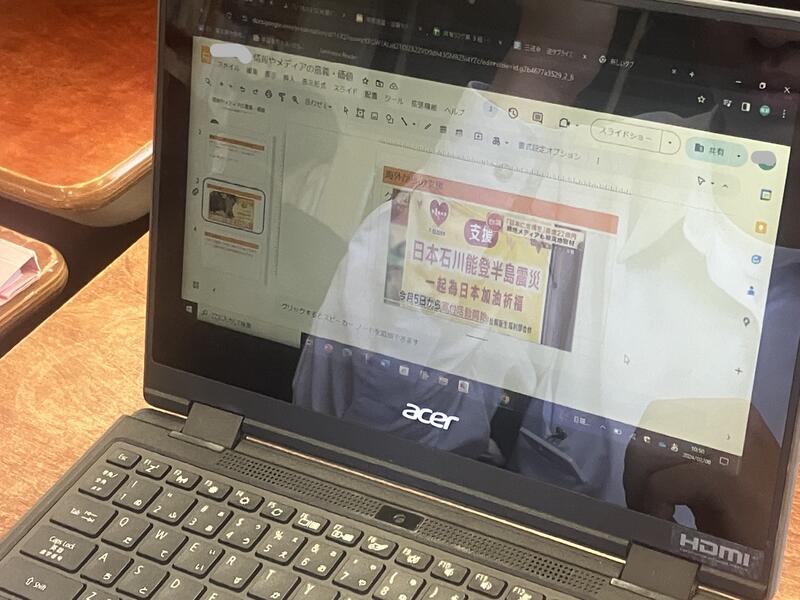

情報やメディアの意義・価値を考えよう

3年生の国語では、情報やメディアの意義・価値を考える単元があります。その単元の最後に、能登半島地震のニュースや新聞記事などの情報やメディアにはどのような意義や価値があるのかを探究しました。

生徒はインターネットを使って能登半島地震についてのニュースや新聞記事などを数多く閲覧し、それぞれを比較・分析していきました。そして、発信者の意図を考えたり、受け取る側の利益を考えたり、社会への影響力を考えたりなど、様々な視点で情報やメディアの意義・価値について思考を巡らせていました。最後は、探究した内容をスライドでまとめ、発表しました。

地震直後の避難を呼びかける速報について取り上げた生徒。災害時の地方紙と全国紙の違いを取り上げた生徒。支援への広がりや防災・減災への手立てについて取り上げた生徒。フェイクニュースの悪質性について取り上げた生徒。SNSの情報から被災者の声の重要性を取り上げた生徒など、本当に様々な視点で考えられていて素敵な発表ばかりでした。

授業の振り返りには、

「意義や価値は一つではなくてたくさんあるけど求められているものを発信する必要があるということが一番大事だと思いました。自分が気になる情報を自分でしっかりと判断して騙されないようにしたいです。」

「自分がメディアの意義や価値をとらえる際に用いた視点とは異なる方向から捉えた人の意見を見てそういう、見方もあるのだと感じた。多くの受け手にとっての興味のわくような情報よりも、少数の当事者にとって本当の役に立つことが今のメディアの発信には少ないように思えた。この情報を見ないことで自分の生活に何かもったいないことが起こるのか、など考えながら情報の受け取りの取捨選択をして、生活していきたいと思った。また、メディアの本質をとらえていない情報などに左右されないように生活したい。」

「私はメディアの意義や価値について緊急地震速報からアナウンサーの伝え方、ニュースをどのように表示しているかを見て、もしメディアなしではもっと被害者や死者がでていたのではないかと思いました。緊迫感が伝わり多くの人が助かってほしいということが伝わってきました。また、〇〇さんの発表を聞き、すべての情報を信じるのではなく、メディアリテラシーが大事だと分かりました。」

「最近ではメディアには偽りの情報が多いことや適切に判断しなくてはならないなどということが重要視され、メディアのイメージになってしまっているがメディアは今後の未来へ繋ぐ記録になるというちゃんとした意義があることが分かりました。また、メディアの意義について知ることでメディアのとらえ方が変わりました。」

と書かれていました。情報やメディアの意義・価値を考え、メディアの見方や捉え方も変化したようです。また被災された方への思いも馳せることに繋がりました。

13日(火)まで生徒会で能登半島地震義援金募金を行っています。募金へのご協力宜しくお願い致します。

想いを届けよう

2月8日(木)、放課後の下校時に福祉委員長と福祉副委員長、生徒会長が昇降口に立ち、能登半島地震義援金募金への協力を呼びかけました。

現在、2月5日(月)~13日(火)の期間で生徒が能登半島地震義援金募金活動を行っています。先月の授業参観時にPTAの皆様が募金活動を行ったことを知った生徒会は、「自分たちも被災された方々のために募金活動をしたい」と考え、実際に行動に移しました。きっと皆さんの優しい気持ちは被災地へ届くことでしょう。能登半島地震義援金募金へのご協力宜しくお願い致します。