学校生活の様子・ブログ

オープンスクール

10月7日(月)、オープンスクールを実施しました。多くの保護者に来校していただき、普段の学校生活を見学していただきました。保護者の皆様には、生徒の様子・授業の雰囲気・給食や休み時間の姿を実際に見ていただくことで、学校に対する理解を更に深めていただき、本校といたしましても、学校と家庭の連携を更に深めていきたいと思っております。

また、午後は、3年生と3年生保護者を対象に進路説明会を実施し、今後の進路に関する情報提供いたしました。3年生にとっては、いよいよ受検本番を迎えます。一人一人に進路実現に向け、全力で支援していきます。

2年生理科の授業

保護者の方も熱心に参観しています。

3年生 進路説明会「学年主任のあいさつ」

3年生進路説明会は、多くの保護者の方に参加していただきました。本当にありがとうございます。

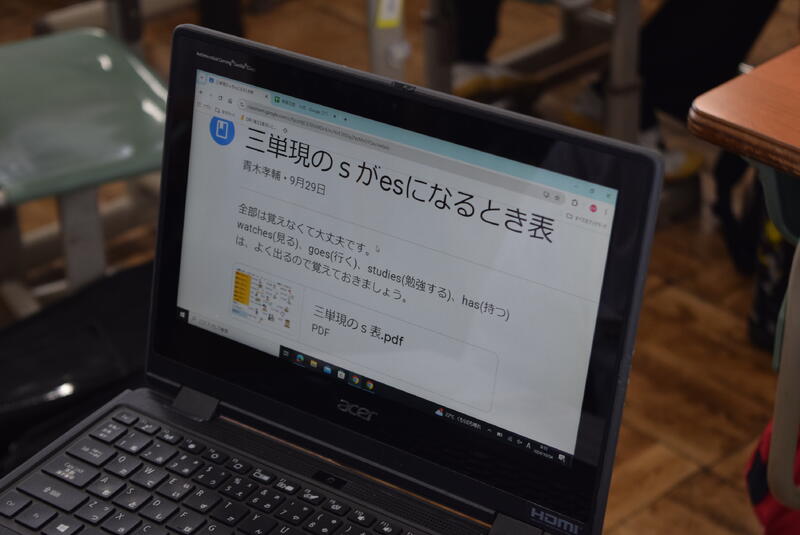

2学期中間テスト2日目

中間テスト2日目です。朝、昇降口で生徒を出迎えると、かかとがきれいにそろえられた靴箱が目に入りました。

時間通りに昇降口を通過する生徒たちです。時間に余裕をもって、落ち着いた生活をすることが授業にもよい影響を与えるということを再確認しました。

朝のこの時間は、学校の1日の中で最も静かに時間が流れるときです。

時折、疑問点を確認しあう姿も見られました。

テストは、終わった後の復習が肝要です。できたところ、できなかったところを把握し、できなかったところの克服に努めましょう。

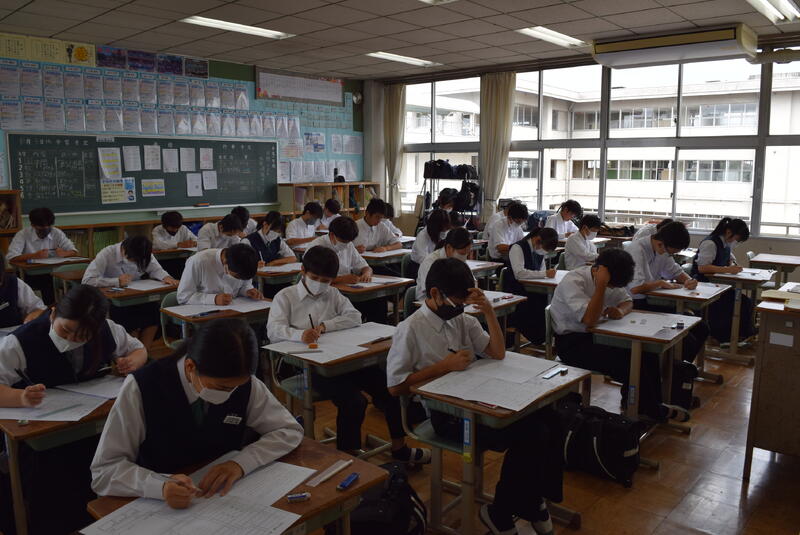

2学期中間テスト1日目

10月3日(木)より中間テストが始まりました。1日目は2教科実施しました。

どの教室でも集中してテストに向き合う姿が見られました。明日4日には3教科実施します。部活動も再開します。目の前のことに集中し、うまく切り替えながら生活していってほしいと思います。

任命集会・合唱コンクール 表彰式

10月2日(水)後期学級委員の任命集会がありました。どの学級委員さんもクラスをまとめていく強い意志が返事に表れていました。三年生の学級委員に話を聞いたら、「3年目で初めての学級委員で不安はありますが、頑張ります」と答えてくれました。どの学級も1年の節目に向かっていきます。この学級でよかったと思える学級づくりをしていきたいですね

また、9月に行われた合唱コンクールの表彰も行われました。

1年生 金賞 1年4組 「HEIWAの鐘」

銀賞 1年1組 「カリブ 夢の旅」

2年生 金賞 2年5組 「あなたへ」

銀賞 2年4組 「アイノカタチ」

3年生 金賞 3年3組 「群青」

銀賞 3年5組 「手紙~拝啓 十五の君へ~」

どのクラスも心に響く素敵な合唱でした。また来年の合唱コンクールが今から楽しみです。

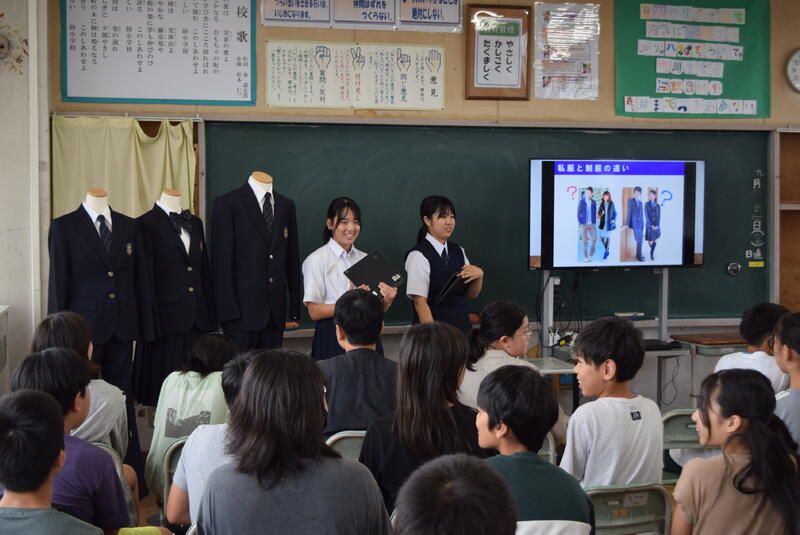

新制服PR活動② 睦小学校

9月27日(金)、新制服PR活動第2回目は睦小学校へお邪魔しました。

睦小の6校時の開始まで時間があったので、空き教室で最後のリハーサルをさせていただきました。スライド1枚の見せ方まで、入念に確認します。

休み時間になると、時々6年生の児童が廊下を通りかかります。リハーサルをしている中学生に気付いていますが、本番の時間までのお楽しみ、と制服やスライドを見ないようにしながら廊下を通る6年生の姿が微笑ましかったです。

睦小学校へ新制服をお披露目するのはこの日が初日とあって、教室に制服を持ち込むと子供たちの目が輝きました。中学生も小学生も始めはやや硬さがありましたが、代表中学生2名の分かりやすくかみ砕いた説明と、話しやすい雰囲気づくりのおかげでだんだんと柔らかくなっていきました。

「制服は何のためにあるのか」という問いに対する答えや、新制服の機能、デザインに込められた思い、制服決定までのプロセスを、自分の言葉で熱心に語ってくれました。その話を聞く小学生の姿勢も真剣そのものでした。

後半は、新制服についてだけでなく、中学生活全般についても質問を受け付けました。中学校の授業や行事、部活動など、広範囲にわたる小学生の質問に、中学生が丁寧に、わかりやすく、中学生目線で答えていました。中学校入学にあたって、不安や疑問が少しでも解消されたらうれしいです。

現在は高校生になっている先輩方から、思いが代々受け継がれてきた新制服です。新制服初年度の学年の子供たちに、ぜひその思いを受け継いで制服を着てもらいたい。「自分たちが着ることはないが、私たちが思いを込めて作ってきたこの制服に誇りをもっている。ぜひ小学生にもその思いを受け継いでもらって、誇りをもって制服を着てほしい。中学校生活を充実させて、新しい南犬飼中の伝統を作っていってほしい。」と語った先輩方の思いは、6年生の子供たちにも届いたことでしょう。

中学生からの思いや伝統を引き継ぐ新制服PR訪問はあと2回です。残りの2校でも同じように熱く語り、後輩へ引き継いでほしいと思います。