学校生活の様子・ブログ

広島平和派遣事業

8月5日(土)から8月7日(月)まで、下野市・壬生町中学生平和研修派遣団として3名の生徒が参加しました。全校生徒で千羽鶴を作成し「平和な世界」を願い、派遣団に託しました。

被爆から10年後に一人の少女が白血病を発症しました。少女は入院中のお見舞いに贈られた千羽鶴をきっかけに「生きたい」という願いを込めて折鶴を折り始めます。8か月の闘病生活の末、12歳という若さで亡くなりました。『原爆の子の像』になった彼女の想いが引き継がれ、今も全国各地から千羽鶴が「平和への祈り」として捧げられています。

「今回実際に広島の地に行って、命の尊さや平和の大切さを身をもって実感することができました。今の私たちの生活がどれだけ幸せかということが分かりました。現在は被爆した方の年齢がどんどん高齢化しています。あの日の記憶が消えないように、もう二度と戦争を起こさないようにするために、この3日間で学んだ事を身の回りの人、世界中の人に伝えていきたいです。」

「今回の事業に参加し、現在世界で示唆されている核兵器使用の恐れという話が、更に恐ろしくまた絶対に核兵器を使用させてはいけないと強く感じました。・・・原子爆弾は一度使用したら何十年にも渡り放射能が放出され、その地に大きな傷跡を残します。そんな原子爆弾を所有している国がまだ残っているのはとても恐ろしいことだと感じました。」

「私たちが感じた感情は被爆者の10%にも満たないかもしれませんが、少しでも残酷なことを繰り返さないために、多くの人に平和について一緒に考えたり、広島派遣についての話を伝えていったりしたいです。そして、過去の言葉を未来に私たちが紡いで、一日でも早く核廃絶した平和な世界にしていきたいです。」

としっかりとした学びを持ち帰ってくれました。感想の全文は後ほど町広報誌に掲載されますので、ご覧ください。

子どもたちが巣立つ世界に、平和な毎日が、幸せな毎日が続きますようにと願わずにはいられません。

関東大会を支える力

本年度バスケットボール、ソフトテニスなどの競技が本県で開催されました。本校生徒もその運営に携わり、選手たちが気持ちよく試合に集中できる環境づくりの一助を担っていました。スポーツは、選手としてその競技をプレーするだけではなく、指導やトレーナー、応援や大会の運営など様々な関わり方があることを学ぶ良い機会となりました。

県内の中学生の協力で滞りなく大会が運営され、他県の先生方から多くの感謝の言葉をいただきました。子どもたちの「見えない学力」=「より良い社会を築くために自分の力を使う精神」がここにも息づいていました。緊張する中でのお仕事、お疲れさまでした。

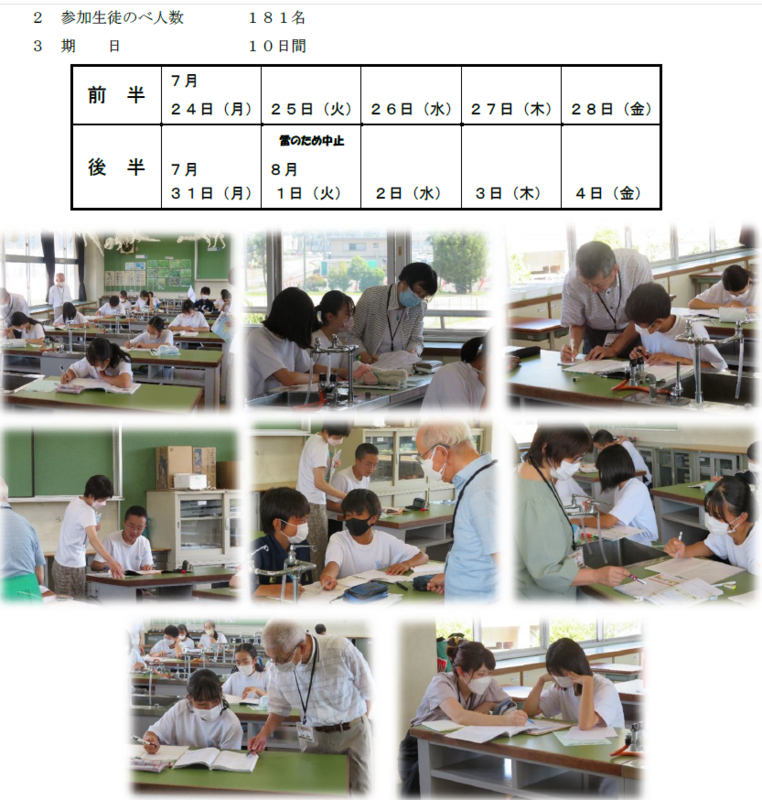

学週間の振り返りが届きました

壬生町教育委員会・生涯学習課から、学週間の振り返りが届きました。ボランティアの先生から

「自ら進んで学習に来ているので、意識の高さを感じることができました。学習の進め方を悩んでいる生徒に学習方法をアドバイスしたり、生徒と一緒に問題を解いたり。自分にとっても良い刺激になりました。」

「家庭ではあまり勉強に集中できないけど、ここでは集中できるし分からないところを教えてもらえるので嬉しいという言葉に、勉強できる場を提供できたことが最大の成果かもしれないと思いました。」とコメントいただきました。

子どもたちにとって「できた喜び」「分かった楽しさ」を実感する体験となったことが『幸せ』であると感じました。できるようになったことが増えた自信を、これからの学習・生活に生かしてくれることを願います。

ご指導いただいたボランティアの先生方、調整いただいた生涯学習課の先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

3年生を対象にした放課後学習サポートも引き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

音楽で幸せを届ける吹奏楽部!

8月11日(金)、吹奏楽部は県総合運動公園本球場にて、下野新聞社杯第54回県学童軟式野球大会の開会式に参加しました。開会式では、マーチング演奏の披露、開会式セレモニーの演奏、選手入場行進時の演奏を行いました。

吹奏楽部は吹奏楽コンクールやマーチングコンテストに向けて日々練習に励んできました。もちろんコンクールやコンテストは吹奏楽部にとって目指すべき1つの目標であると思います。

しかし、それ以上に吹奏楽部は音楽でたくさんの人に幸せを届けています。入学式での演奏、運動会での演奏、男子バレーボール部の関東大会へのお見送りでの演奏、それ以外にも運動会の練習後には朝礼台付近でゲリラライブを行ってくれました。たくさんの生徒が集まって楽しい時間を過ごしていました。

今回の県学童軟式野球大会の開会式に吹奏楽部が華を添えたように、音楽によってその場が華やかになったり、楽しくなったり、たくさんの幸せが生まれます。それこそが音楽の価値なのだと思います。これからも多くの人を幸せにする演奏を期待しています。吹奏楽部の皆さん、開会式への参加お疲れ様でした。

最後まであきらめないバレーに感動!!

8月8日(火)千葉県のバルドラール浦安アリーナで関東バレーボール大会が行われました。1回戦は茨城の秀峰筑波中との対戦でした。

相手の落ちるサーブに苦戦を強いられた出だし、自分たちのバレーのリズムを少しづつ掴み始め食らいつきましたが、1セット目を奪われました。

気持ちを整えて次のセットへ。気合を入れてコートに入る選手とともに、1年生の一生懸命なモップ掛けやタオルを丁寧にたたむ姿に、先輩たちへの想いが伝わってきました。光が当たらない仕事がチーム競技の中ではとても大切です。そういう下支えがあるからこそ、コートの中で頑張れるのだと思います。「バレーボールは仲間のために自分が努力するスポーツだ」体育館に貼られた言葉を体現していました。

相手コートをよく見た技ありのプレーや、ナイスサーブで相手を崩し、自分たちらしいバレーボールで2セット目を奪取!勝負の行方は最終セットへ・・・。

「ピンチを救うのはファインプレーではなく”いつも通り”」その言葉通り、何度打たれても拾い、つないでつないで点数にするシーンがたくさん見られました。惜しくも負けてしまいましたが、仲間を信頼し言葉を掛け合う姿、粘り強く何度でも挑戦する姿、相手を称える涙をこらえた拍手、応援してくださった方々への挨拶、どれをとっても立派でした。胸を打たれる戦いでした。

関東大会に出場するだけでも貴重な体験です。大舞台で自分自身を見失わずに戦える気構えと最高のパフォーマンスを調整した身体と技術、先輩たちから受け継ぎ次の世代へ。3年生本当にお疲れさまでした。

遠方まで応援に来てくださった方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。これからも、チーム南犬飼、どうぞよろしくお願いいたします。

チーム南犬飼の気持ち

8月8日(火)、朝9時に関東大会に出場する男子バレーボール部が大会が行われる千葉県に出発しました。

出発の時間になると、部活動をやっていた生徒たちが集まり、みんなでお見送りをしました。吹奏楽部は楽器を持ってきて、素敵な曲を披露してくれました。みんなで「関東大会出場おめでとう」と「大会頑張ってきてね!」という気持ちをカタチにしました。チーム南犬飼の気持ちを力に変えてくれたら嬉しいです。

男子バレーボール部頑張れ

全ては社会と繋がっている

3年生にとっては部活動最後の大会である総体が県大会まで終わりました。関東大会に出場する男子バレーボール部、卓球男子個人、水泳個人の生徒の皆さんは、栃木県の代表として自分たちの力を十分に発揮できるよう頑張ってください。チーム南犬飼、みんなで応援しています。そして引退を迎えた3年生、本当にお疲れ様でした。

本校は主体的な生徒会活動を学校運営の核として成長しています。ここ4年間は生徒会スローガンを「心」に決め、心ある生徒を目指して活動しています。それは、自分たちの学校を生徒自身が好きになれるように、地域から愛される学校になるために、そして生徒一人一人が充実した学校生活を送るためには、自分たちの心を大事にし、心ある生徒を目指していかなくてはならないと生徒自身が考えたからです。

そして、どんなことをしていくことが心の成長になるのかを考え、様々な情報を集めました。集めた情報の中から、「学校行事を自分たちの想いが込められたものにしよう」と生徒の意見を行事計画の中に取り入れることにしました。特に、コロナ禍での学校行事は困難が多くありましたが、生徒自身が打開策を教員とともに考え、実施してきました。今年度の運動会は練習から全ての運営を生徒主体で行い、生徒の想いが込められた行事の象徴となりました。

また、「学校をもっと過ごしやすいものにしよう」、そして生徒自身の「自分たちで決めたルールをしっかりと守ろう」という想いから、「生活の心得」の改定を進めています。改定初年度は、今まであったルールを一掃し、生徒自身がルールの価値を見つめ直す中で、1つずつ決めていきました。

総体の大会を見ながら、生徒の言葉が思い出されました。それは、チームの上手くいかないところを、独り言のように言っていた言葉です。大会を見に行くと、その上手くいかないと言っていたところが見事に改善されていました。きっと、自分たちのチームの課題を把握し、上手くいくようにするためにはどうすれば良いか情報を集め、その中から自分たちに必要な練習をし、大会の場に立ったのでしょう。

これからの社会は「VUCA時代」と言われています。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったものです。つまり、今ある価値観やビジネスモデルなどが通用しない時代のことです。そして、このような時代を、社会の大きな変化の中で、たくましく生きるためには、さまざまな人と協働しながら探究心をもち、自律的に、主体的な姿勢で学び続け、変化に対応する力をつけていくことが大切になると考えられます。

高校では「総合的な探究の時間」が2018年告示の学習指導要領で設けられました。これまでの学校での学びは、知識の量と問題の意図を汲み取り、より早く解答を導き出すことに重点が置かれていました。しかし今、インターネットを利用すれば、瞬時に多くの情報を手にすることができます。そしてその知識量は人間とは比べることができない膨大なものです。これからの学校で重視されるのが、取得した知識を「活用」し、「探究」することです。「探究」は欠かすことのできない学びの姿となります。中学校では総合的な学習の時間がこれまで探究活動の時間となっていましたが、その時間の質の向上と同時に、各教科でも「探究学習」が進められています。

先に述べた、生徒会活動も、部活動も、まさに探究活動が実践されています。「探究」は、①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現のサイクルの繰り返しで学びが深まっていきます。部活動の上手くいかないところが課題の設定であり、どうすれば上手くできるようになるのか情報を集め、自分たちに必要な練習をし、大会で表現したわけです。

これは社会でも同様のことがなされています。例えば、①「観光収入を拡大するためにはどうすれば良いか」という課題があるとします。②情報の収集では、観光資源や観光客の情報を集めます。③観光資源を年代などのターゲットごとに整理し、分析をもとにどのような広報をすれば良いか考え、企画にしていきます。④実際の企画として実行してきます。そして、企画を実施するなかで改善が必要なところが見つかったり、困難な部分が見つかったりし、新たな課題が見つかることで仕事の質が深まっていきます。①~④のサイクルの繰り返しの中で仕事は回っていくのです。大人が行っている仕事は生徒の皆さんの学び方と同じ、まさに探究活動なのです。もちろん中学校教員も毎日が探究活動の繰り返しです。

夏休み、興味や関心があること、疑問に思っていることなどについて探究してみると面白いと思います。探究学習は人生を豊かにするものです。なぜなら、自ら学ぶということが楽しくなるからです。そして将来の仕事に直結する学びの姿だからです。

学校生活の全てが社会と繋がっています。日常にある探究を楽しみながら生活していきましょう!

栃木県吹奏楽コンクール

8月5日(土)栃木県吹奏楽コンクールに参加しました。

課題曲:マーチ「ペガサスの夢」

自由曲:「フライトエターナル、アメリア聞こえていますか?」

の2曲を披露しました。

課題曲4曲の中で1番難しい曲にチャレンジした本校吹奏楽部、可愛らしいアップテンポな曲で観客を楽しい気分にさせてくれました。

自由曲では、優しい曲の入り、心地よい空気を作っていました。途中力強く曲調が変わるとともに子どもたちの表情にも力が込められていました。曲の表現する内容をしっかりと理解して「この曲を演奏したい」という子どもたちの意気込みが伝わってきました。

難しい2曲を仕上げてやり切った子どもたちは、演奏を終えると爽やかな笑顔を見せてくれました。子どもたちの一生懸命な姿は、観る人に感動を与えてくれますね。ありがとう!!

みんなで同じ目標に向かって努力すること、自分たちらしい表現を追究できたこと、そういった経験がまた一回りも二回りも成長させてくれましたね。

審査員の皆様から、たくさんのコメントをいただきました。賞賛の素敵な言葉、丁寧な一つ一つのご助言、ありがたく感じます。新たな課題を実感しながら、8月23日のマーチングに向けて、また頑張ってくださいね。応援しています!!

熱い中、観覧にお越しいただいた皆様、日頃の練習のバックアップ等、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

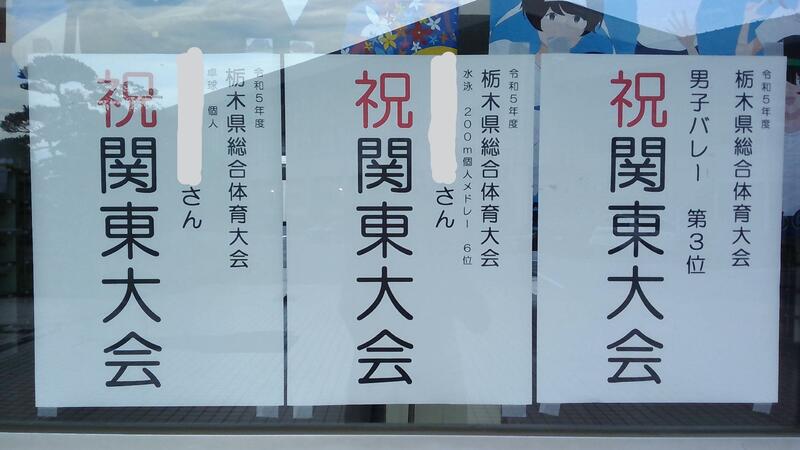

✨関東大会出場❕

今年度の総体関東大会に出場するメンバーが出そろいました。卓球・男子バレーに続いて、水泳200m個人メドレーで6位に入賞し、関東大会出場の切符を2年生が手に入れました。おめでとうございます!!

メドレーは得意な泳法だけでなく、クロール・背泳・平泳ぎ・バタフライとすべての泳法を50mずつ泳ぎます。飛び込みやターン一つとっても100分の1秒の違いが出てしまう厳しい競技です。その中で、自分自身と向き合い、ベストタイムを出せるように日々努力したからこその結果ですね。

『

職員玄関・昇降口に貼らせていただきました。三者面談でお越しの際に見ていただけたらと思います。

水泳の関東大会は東京都東京アクアティクスセンターで8月8・9・10日

卓球の関東大会は山梨県小瀬スポーツ公園体育館で8月8・9・10日

バレーボールの関東大会は千葉県バルドラール浦安アリーナで8月8・9・10日

それぞれ開催となります。

全国大会を目指して頑張っている選手たち!!ガンバレ南犬飼中生!!

『すべての想いを、今この時に!!』

関東大会への大きな勝利!

7月28日(金)男子バレーボール部は関東大会出場をかけた順位決定戦を行いました。清原中との1セット目、7対1の気持ちの入った好スタートを切ることができました。相手のタイムアウトから追い上げられる展開でしたが、何とか逃げ切り、2セット目へ。互いにエースが撃ち合う展開で、シーソーゲームになりました。粘りの守りとチャンスボールをつないで得点を重ねた結果25対23で2セット目も奪取!!2対0で勝利をつかみ、関東への道をつなぎました。

2試合目、陽南中との対戦も2対0のストレート勝ちで、関東大会への切符を手に入れました!!

毎回のタイムアウト明けに、両こぶしを突き上げ、自分たちの気持ちを高め合う選手の姿に、勇気と感動をもらいました。

最後まで応援してくださった皆様、ありがとうございました。

男子バレーボール部、関東大会出場おめでとう!!