学校生活の様子・ブログ

オープンスクール&進路説明会

10月2日(月)、オープンスクールを実施しました。

朝からたくさんの保護者の方に来校いただき、授業の様子や休み時間の様子など、普段の学校の様子をご覧いただきました。本校の目指す学校の姿は「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」です。7月に学校評価アンケートに回答いただきました。2学期はその回答をもとにさらに成長を目指し、教育活動に取り組んでいるところです。生徒たちが「学校を楽しい」と感じるのは、「できた喜び」や「分かった楽しさ」を実感する瞬間です。「授業は学校の生命線」であり、生徒たちの幸せはここにあります。そのためには、思いを分かち合い、喜びを見いだし、仲間を大切にしながら互いを高め合う授業が繰り広げられることが大切です。物や情報を瞬時に手に入れることができる時代になりました。これからの時代、最も大切となる価値は「時間」です。半年後、できるようになったことが増えた自信を胸に進級してほしい。卒業時にはリーダーとしての自信とたくさんの思い出を胸に新たなステージへと歩んでほしい。20年後、現在の生徒たちが保護者となった時、今受けている授業や教育活動を笑顔で自分の子どもに語ってほしい。充実した時間が、生徒たちの幸せに繋がっていると信じています。すべての生徒に幸せな時間、感動の時間を提供することが本校の役割であると考えています。

現在は「VUCAの時代」と呼ばれています。VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の略語です。つまり、この先は今ある価値観やビジネスモデルなどが通用しない時代だと考えられています。授業は教員が生徒に教え込む講義型の授業スタイルから、生徒自身が活動し、主体的に学んでいく学習へと進化しています。それを可能にしているのは一人一端末のICTを活用した授業です。そして個別最適な学習を可能としています。分からないことがあったり、情報を集めたりするために、友達と協力して学んでいく協働的な学習にも生徒は積極的に取り組んでいます。今後も授業を通して生きる力を育んでいきます。

そして、本日は保護者の皆様に制服についてのアンケートに回答いただきました。ありがとうございました。今回はジャケットの生地と色合いについてアンケートを実施しました。たくさんの保護者の方に見本を手に取ってご覧いただき、回答くださりありがとうございました。これからもチーム南犬飼で力を合わせ、未来の犬中生のために素敵な制服を作っていければ幸いです。ご協力宜しくお願い致します。

3年生は5、6時間目に新体育館で進路説明会を実施しました。進路指導主事から三者面談について、私立高校入試について、県立高校入試についてなど、進路選択に向けて大切な話をしました。また、私立高校のパンフレットや入試要項もお渡ししました。三者面談に向けてお子様と保護者の方でお話をしていただきますようお願い致します。生徒一人ひとりにとって、希望に満ちた進路選択になることを願っています。

東関東マーチングコンテスト♬

10月1日(日)千葉県・成田高校で東関東マーチングコンテストが行われました。8月23日の県予選から約1か月、悔しさをバネに、よりよいパフォーマンスを目指して練習してきました。外での練習は消えてしまうマーキングを書き直したり、体育館ではラインテープを引いたり、練習前の準備も自分たちで行ってきました。放課後の練習をのぞいてみると、各パートごとに3年生がリーダーシップをとった言葉かけが聞こえてきます。「自分の考えを持ち、表現する力」が育まれていることが伝わってきます。

学校での練習の様子①(←ここをクリック)

学校での練習の様子②(←ここをクリック)

結果は”銅賞”でしたが、素敵な先輩たちの姿に、後輩たちは胸打たれるものがあったことでしょう。全員がやり切ったという想いになれる演奏で、前回よりも音質・音量ともにアップし、成長した姿に顧問の先生も「感動して涙が・・・」と話してくれました。

子どもたちにとっても、教職員にとっても、幸せな時間となりましたね。ありがとうございました!!

新人地区大会

9月29日(金)から地区新人大会が行われました。3年生が引退してから約2か月、新チームでの練習で思うようにいかないことに先輩だったら…と感じてしまう日もあったことと思います。それでも、暑い夏の練習も、自分たちで声を掛け合い、励まし合って頑張ってきました。そして、目標に向かって日々努力した成果を発揮してくれていました。

男子バレー・女子バレー 優勝

おめでとうございます!!その他にも陸上・卓球男子・男子ソフトテニス・女子ソフトテニスが県大会出場を決めました。

今大会、負けていても最後まで気持ちを切らさず戦う姿に勇気をもらいました。チームの中の自分の役割をしっかりと果たす姿に頼もしさを感じました。そして、準備や片付けなどの大会運営を手際よくお手伝いする姿に感心しました。

コロナ禍で保護者の皆様の観戦についても随分緩和され、各会場でたくさんの声援をいただきました。子どもたちを支えているのは、応援してくださる方々の想いです。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

次なる目標に向かって頑張れ犬中生

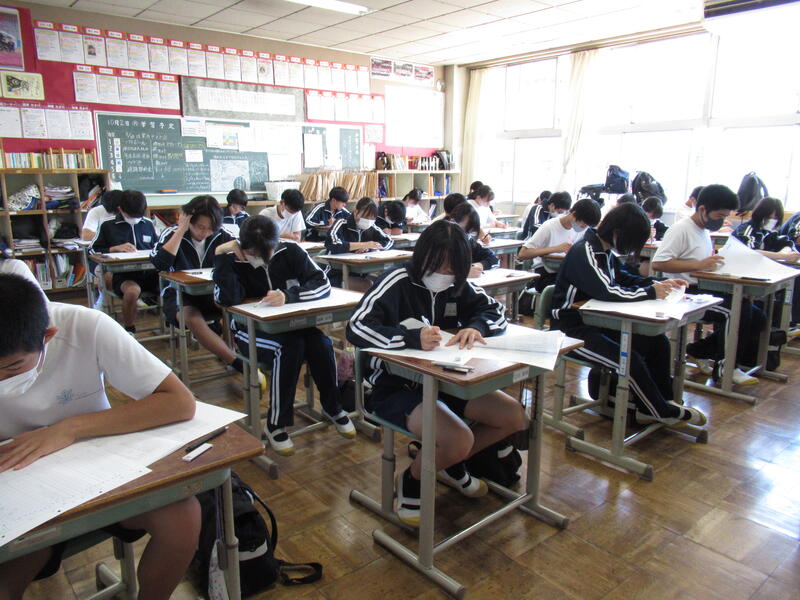

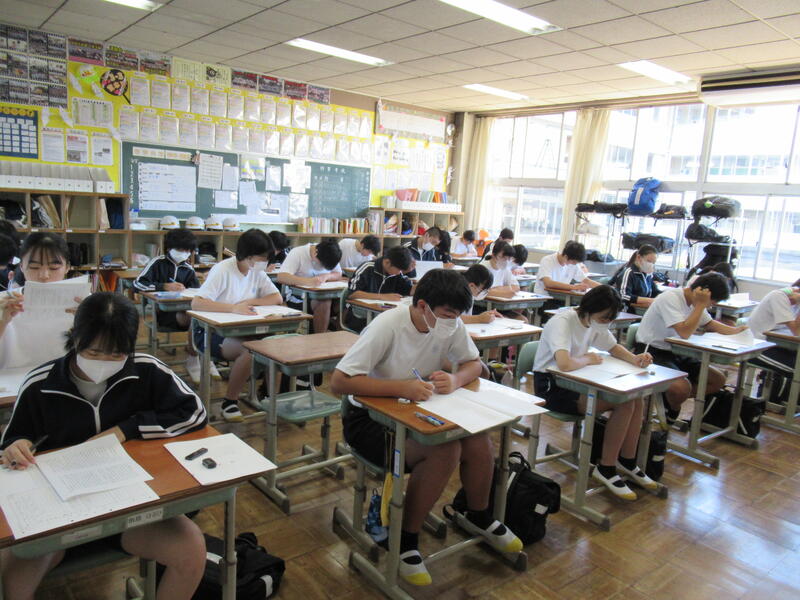

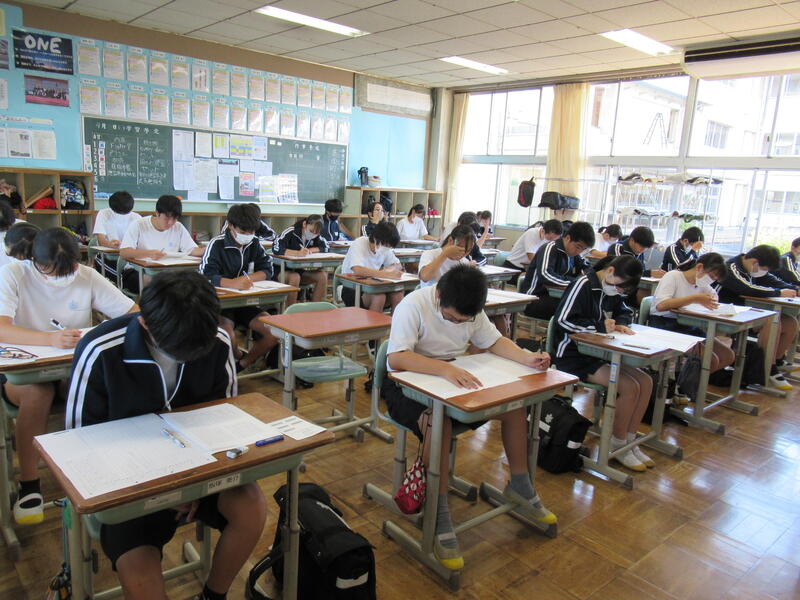

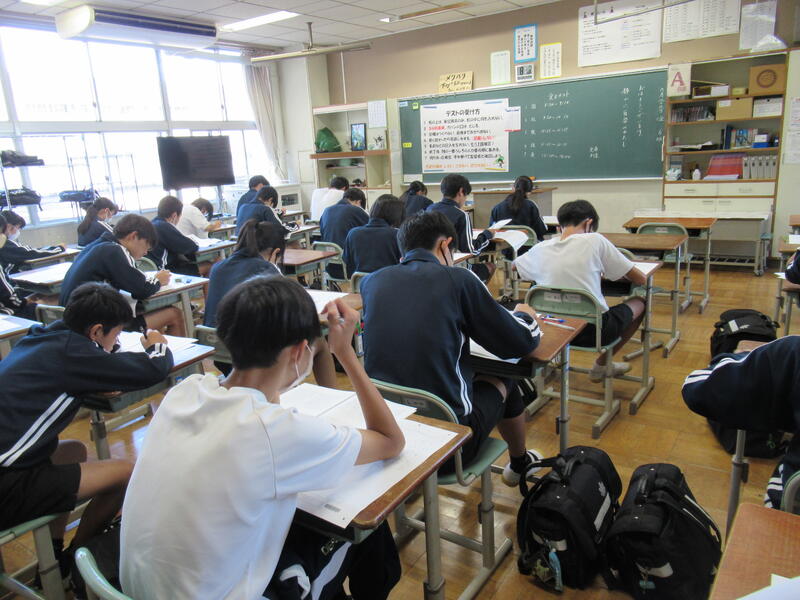

実力テスト

9月29日(金)、3年生は実力テストを行いました。

夏休み以降、徐々に受験を意識し、勉強に集中している3年生。朝の時間や昼休みにも勉強している姿が多く見られるようになりました。確実に根っこ学力(見えない学力)が成長しています。受験に向けて葉っぱ学力(見える学力)が伸びることを期待します。そのためには、日々の努力しかありません。受験は団体戦。3年生みんなで互いに成長し合える環境を作ってほしいと思います。頑張れ受験生!!

3年生から1・2年生にエール!!

明日から始まる新人地区大会に向けて、各部の部長から1・2年生へエールを送りたいということで、お昼の放送で届けました。内容はハッピーボックス(←こちらをクリック)に掲載いたしました。ぜひご一読ください。

部活動の目標の一つに「学年の枠を超え互いに励まし合うなど、諸活動を通して人間関係作りや感謝・思いやりの心を育てるとともに、望ましい人間関係を学ぶ」としています。先輩たちからのエールに、ジンとしながら聞いていた後輩たちだったようです。大きな信頼と憧れの存在である先輩からかけてもらえる言葉には大きな力がありますね。

明日からの地区大会、どの部もガンバレ

Long昼休み

9月27日(水)、Long昼休みを行いました。

今回は緑化委員会presents 学級対抗環境整備活動でした。今年の夏は例年以上の暑さとなり、学校には元気よく育った雑草がたくさん生えていました。また、秋に近づいてきて、落葉が目立つようになってきました。

そこで、中央委員会で話合い、緑化委員が中心となって企画を運営していくことが決まり、今回の学級対抗環境整備活動が行われました。

参加した生徒は本当に一生懸命に活動していました。今回の企画は、生徒自身が学校の現状を鑑みて、課題を見つけ、その課題解決に向けて計画を立て、全校生徒を巻き込んで実行したことが素晴らしかったです。そして緑化委員の想いに応えてくれる南犬飼中生の優しさや団結力に感心しました。本当にお疲れ様でした。

これからも学校を自分たちの手でより良い環境にしていきましょう。

見えないからこそ・・・

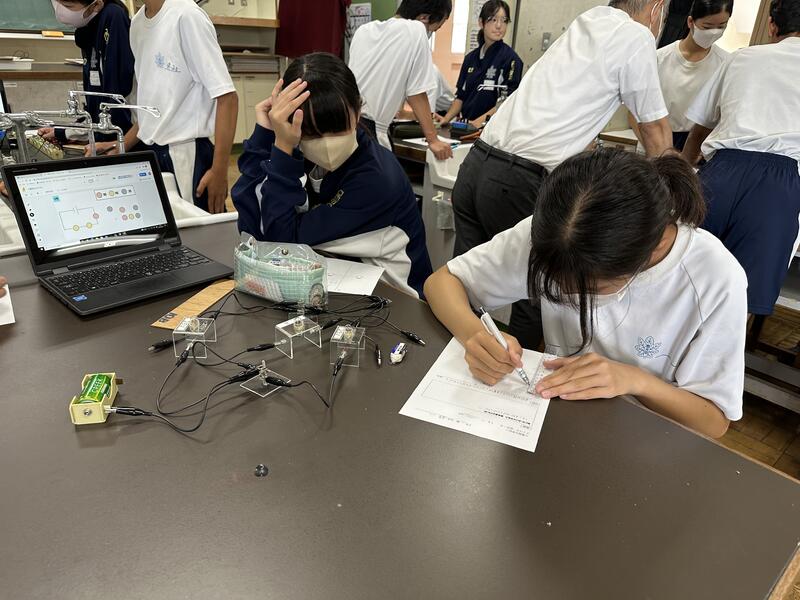

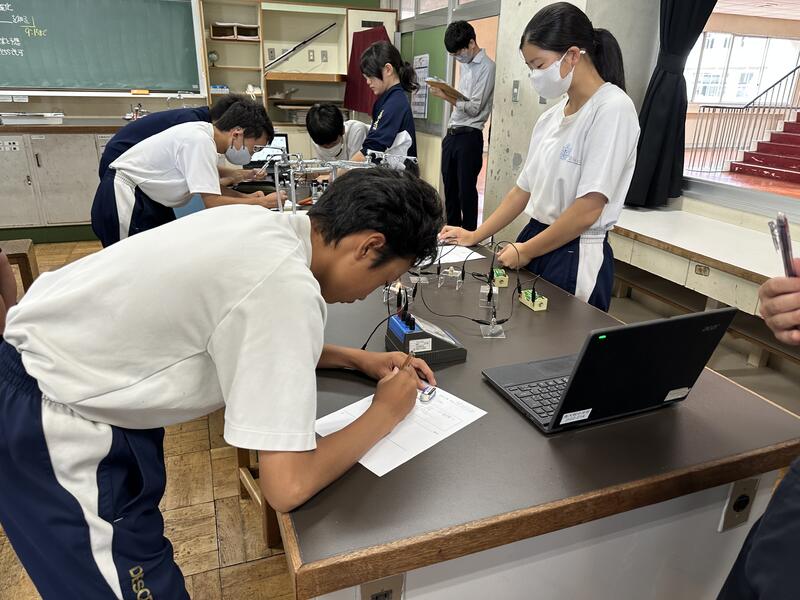

9月26日(火)3クラスで研究授業が行われました。本年度の学校課題サブテーマとして~見方・考え方を働かせた魅力ある授業実践を通して、自己と社会・世界とをつなぎ、持続可能な学ぶ姿を育てる~とされています。

理科では「直列回路でつながれた豆電球の明るさはどうなる?」の問いに「電池のプラスから出てくるから近いところが一番明るくて次・その次って順番に暗くなっていくと思う」と興味深い予想を立てていました。そうだよね、電気が光に変化しているんだもんね。少しずつ減っていくって思うよね・・・。実験を目にして『え?一周するから?』となんとなく納得・・・そこから、条件を変えた回路で確かめながら、それぞれの問いを検証するための実験計画を立てました。「見えないものを見えるようにするにはどうしたらいいかな?」そんな考え方が世の中を発展させていくのでしょう。

地区音楽祭

9月25日(月)、地区音楽祭に吹奏楽部が参加しました。

演奏した曲は「フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか?~」です。夏休み以降、マーチング曲とともに練習してきた曲です。マーチングと座奏を両立して練習していくことはとても大変なことだと思います。曲に想いをのせて、精一杯演奏しました。

本番前のリハーサル室での練習の様子になります。

音楽祭に向けて、3年生が後輩をリードしながら、大好きなフライト・エターナルをより良い演奏にすべく、本当によく努力して頑張りました。

次は10月1日(日)千葉県で行われる東関東マーチングコンテストです。是非、最後まで南犬飼中吹奏楽部らしく、チャレンジ精神を大事に頑張ってください。健闘を祈ります。

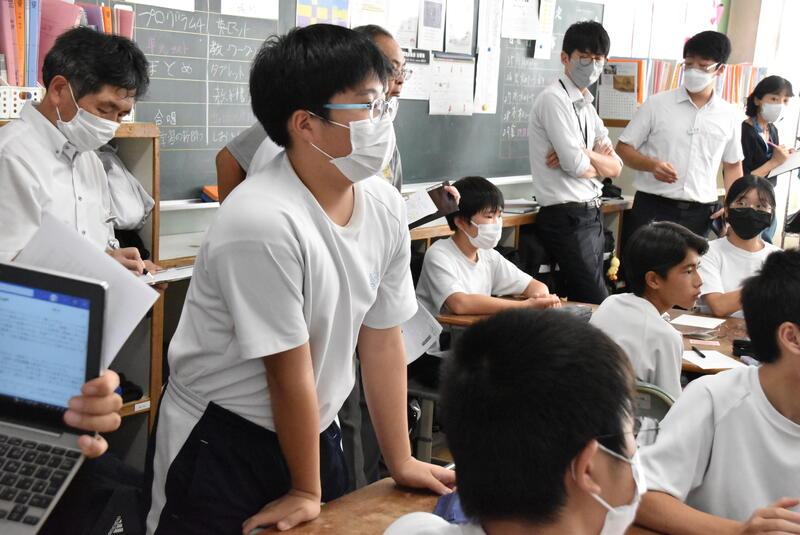

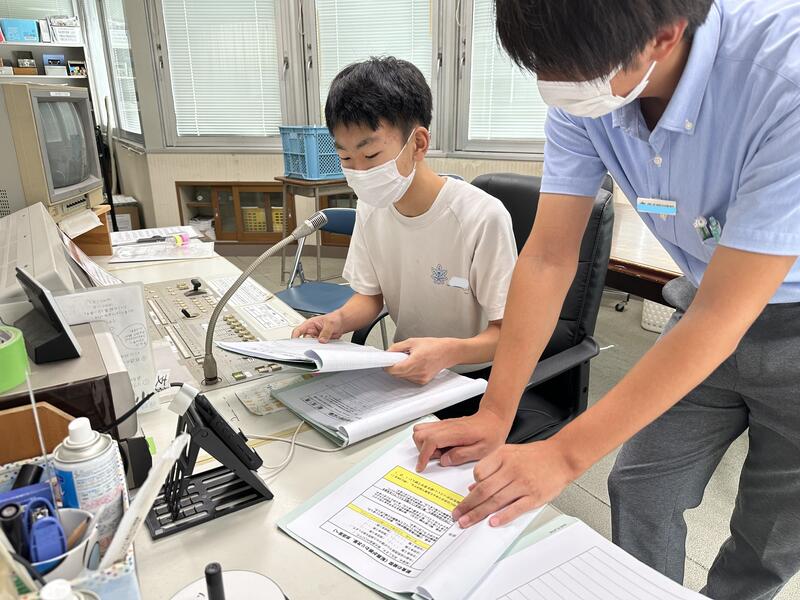

研究授業(道徳)2年1組

9月22日(金)宇都宮大学教育学研究科の教授にお越しいただき、道徳の授業をしていただきました。本校は学校経営の努力点として「道徳科を要とした道徳教育の実践」をあげ、「考え議論する道徳」を目指しています。

子どもたちが対話する機会を非常に多く取り入れた授業に、子どもたちの頭はフル回転!!今日のテーマは「お金で表現できないもの」から「思いやり」へ。そして「思いやりをお金で表すことをどう思う?」と。子どもたちはこの難しい問いに、揺さぶられながらも、みんなの前で自分の想いを堂々と発言していました。印象的だったのは、「時と場合によると思います。例えば・・・」と、白か黒かということではなく、実際に自分がその状況に置かれた時を考えながら自分の心と向き合っていることがうかがえたこと。きっと友達との対話の中で、様々な状況設定が生まれていたのでしょう。

授業後の研究会では、今回の授業で疑問に思ったことや普段の授業で悩んでいることを共有し、先生にお答えいただきました。初めは自分の考えがもてなくても対話から自分の考えをもてるようになればよいこと、対話を通して多面的に考えられるようになること、とにかく対話を大切にする!!・・・先生方の議論も白熱していました。

今回はシステマチックに生徒同士が指名発言していましたが、これは教師がいなくても自分たちでテーマについて対話がつながっていくような道徳の時間になるための第一歩、子どもたちとともに教職員も学び、道徳の時間をファシリテーションしていきたいと思います。

難しいテーマを最後まで考え続け、自分の考えを表現し合い、互いに「うんうん」と聴くことができる2年1組の皆さん、とっても素晴らしかったですよ。

お忙しい中、足を運んでいただいた壬生町教育委員会・栃木県教育委員会の先生方、そして、新たな切り口の授業で視点を与えてくださった宇都宮大学教育学研究科の先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

ハッピーボックスのお知らせ

9月22日(金)美化委員会から「自問清掃での気付き」を放送しました。委員会の生徒が自分たちの足で見に行き、どのような活動が素晴らしいのかを伝えてくれています。『窓のサンまできれいになっていました。』『黒板の隅まで時間いっぱい清掃していました』などなど・・・頑張っていることを気付いてもらえると嬉しいですね。

お昼の放送では、2年生が宿泊学習の振り返りを立派に紹介してくれました。活動の様子と楽しかったことが伝わってくる振り返りでした。ハッピーボックス(←ここをクリック)に掲載しましたので、ご一読ください。保護者の皆様にもお伝えしたい内容です。今までのバックナンバーも是非ご覧ください。