学校生活の様子・ブログ

一人一人の想いを・・・

10月13日(金)縦割りコースごとに書いたメッセージの掲示を男女バスケットボール部で作成してくれました。今回の企画は、一人一人の意気込みや各部門から皆さんへのメッセージを発信することで、各コースの魅力を互いに知る機会としたいという想いからスタートしました。輝光祭のテーマ『温故知新~出会いで咲かせる文化の花~』にあるように、この準備期間には学級の枠を超えた出会い、学校の枠を超えた出会いがたくさんあります。その出会いからそれぞれに感じた学びを大切に、さらにその想いを膨らませてほしいと思います。

ステキな掲示が出来上がりました。お越しの際には、是非足を止めて、子どもたちの想いに耳を傾けていただき、幸せの時間を感じていただけたらと思います。

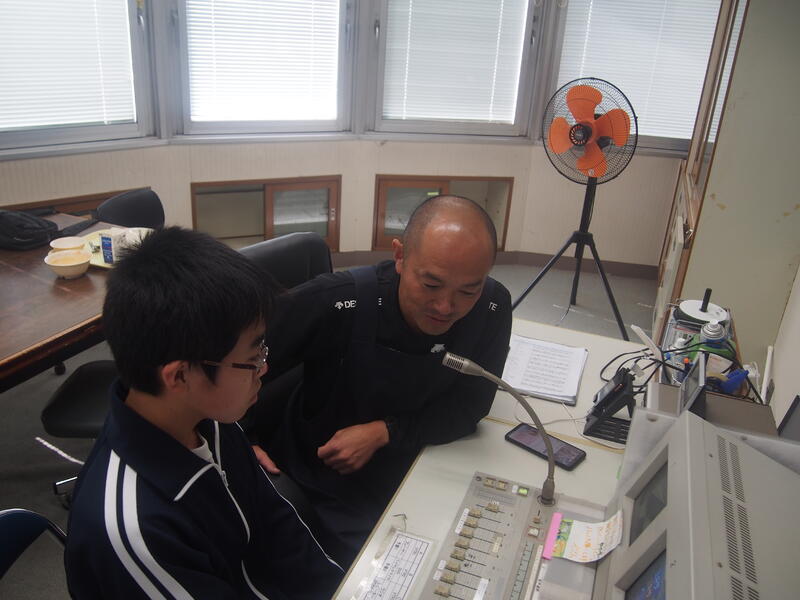

学習委員会放送

昨年度、スタディラジオと題して、学習委員会はお昼の放送企画を実施しました。生徒の学習面での悩みを募集し、先生方をゲストに招いてその悩みに応えてもらうという企画でした。そして今年度も学習委員会放送が始まりました。まずは先生方の強みを生かした放送になりそうです。

第1回のゲストは体育科だけど歴史が大好きK先生でした。戦闘機などのプラモデル作りもプロ級のK先生。道徳の授業などでは歴史を交えた話をしています。中学生時代は歴史の学習内容に物足りなさを感じ、自分自身が抱いた疑問をもとに歴史を深く学習していったようです。やはり、自分自身の興味・関心を生かして、主体的に学ぶ姿勢が超一流への道に繋がるのですね。

学習委員長がラジオDJを務めましたが、簡単な打ち合わせだけで、原稿もなく、その場の流れで会話を進めていきました。臨機応変な対応に、さすが3年生!!と感心しました。

次のゲストはいったい誰なのでしょうか?次回が楽しみです。中央委員会での話合いでは、生徒をゲストに招くという案も出ていました。今後の学習委員会放送に注目です

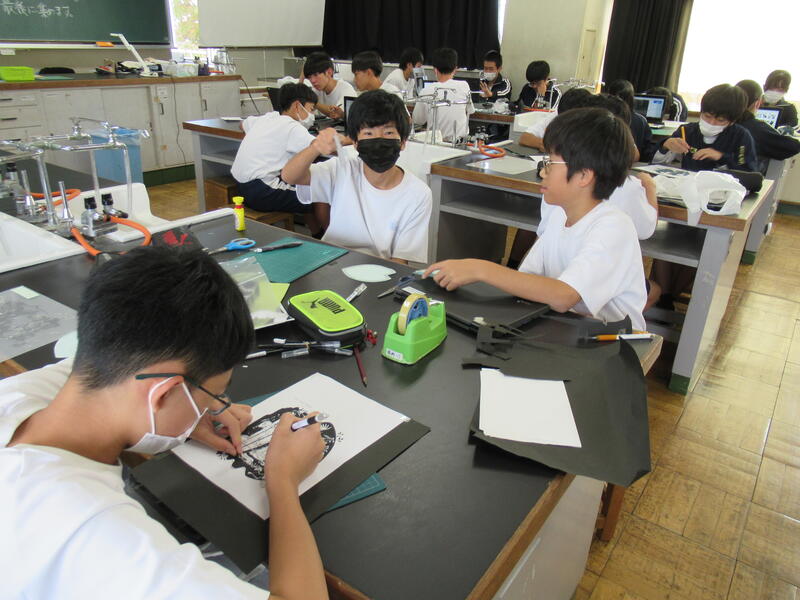

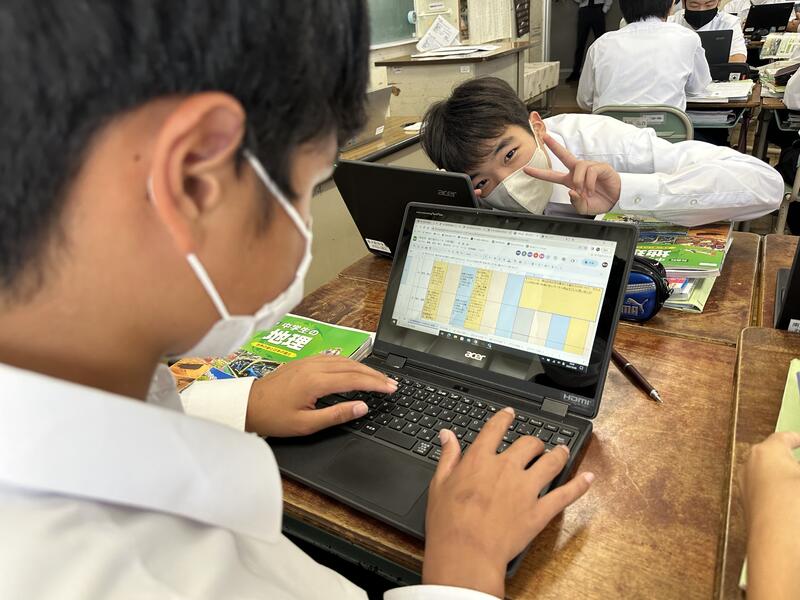

縦割り総合⑤

10月12日(木)、5・6時間目に縦割り総合を行いました。

いよいよ来週は輝光祭準備週間、来週末は輝光祭の本番になります。9月から始まった縦割り総合も学習の成果が徐々に形になり始め、探究学習の学び方としては、【まとめ・表現】に向けた最終段階になっています。

縦割り総合を通して、校内全体が幸せな時間になっていると感じます。生徒自身が興味のあることに関する課題に向き合い、意欲的に学習に取り組めており、生徒も教職員も相互理解がより一層深まっていることを実感しています。

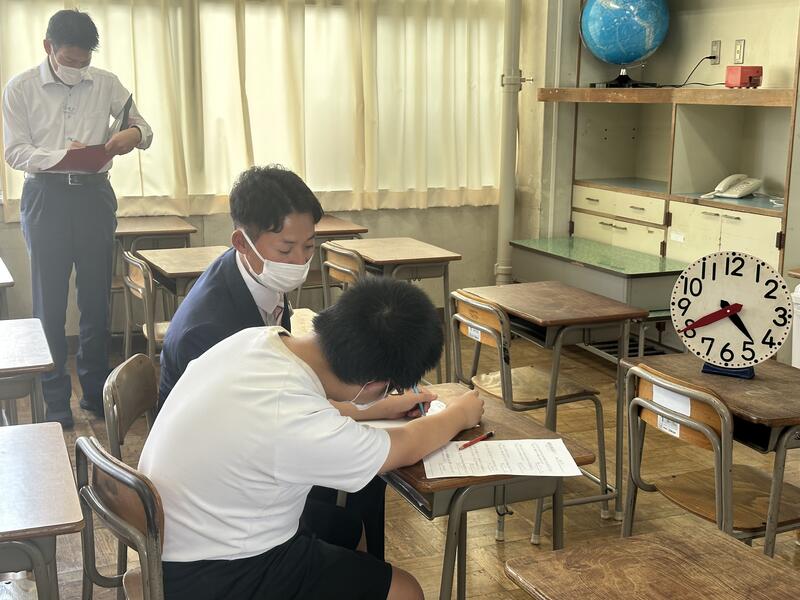

研究授業(英語・数学)

10月10日(火)英語と数学の研究授業が行われました。子どもたちが日本語を自由に使いこなせるのは、生まれた時からたくさんの日本語を耳にしているからです。英語の習得に際して、できる限り多くの英語をシャワーのように浴びせたいという想いで授業が進められています。今回はALTの先生の協力を得て、会話を動画撮影したものを準備しました。1回で聞き取れる子、繰り返し聞くことで理解できる子、子どもたちは自分の学びのペースに合わせて動画を再生していました。

子どもたちの発想は柔軟で、I give him green wheels. I give him strawberry cakes. I give him green tomica. などなど、グループで楽しそうに話し合いながら、あげたいプレゼントを表現していました。

数学では、日常生活に時間の感覚を生かせるようになることを目標に、ステップを細かく設定していました。教師が寄り添うところから、徐々に自分で解決できる力を身に付けていました。

学校経営の基本方針の一つに、『学校課題を中核とした研究を推進し、「確かな学力を身に付け、心豊かでたくましい生徒の育成」に努める』とあります。子どもたち一人ひとりの学びに寄り添いつつ、「できた」「分かった」を実感できる授業を目指していきます。

ご指導いただきました、下都賀教育事務所・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。

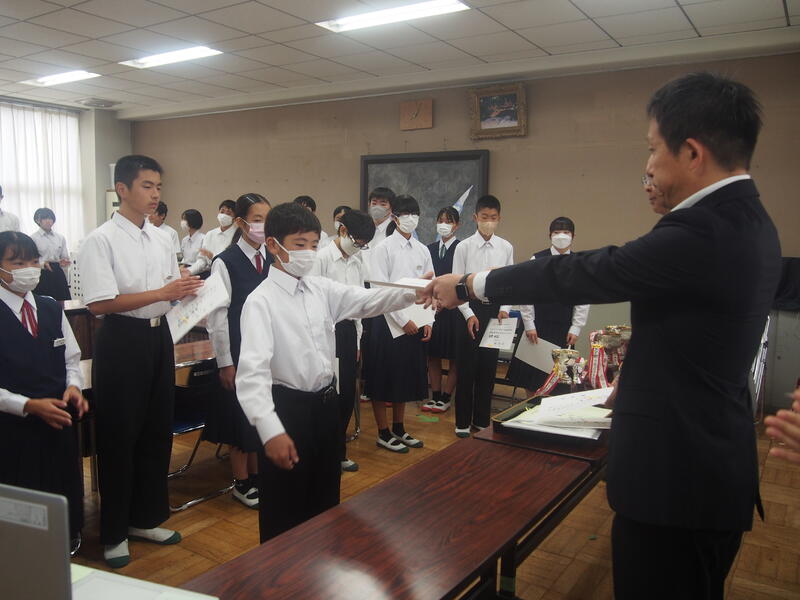

任命・表彰朝会

10月10日(火)、任命・表彰朝会を行いました。

学級委員が10月から後期学級委員にバトンタッチされました。本日は校長から後期学級委員一人一人に任命書を渡しました。

前期学級委員を務めた皆さん。クラスがスタートする前期は学級委員として大変なことが多いものです。悩みも多かったと思いますが、どの学級委員もクラスを見事にまとめてくれました。本当にお疲れ様でした。これからは後期学級委員を支える、縁の下の力持ちとしての働きを期待しています。

後期学級委員を務める皆さん。後期は現在のクラスで過ごす日々がどんどん少なくなることを感じることでしょう。クラスを解散する時に、「このクラスで良かった」とみんなが思える学級を作ってくださいね。期待しています。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

任命の後には表彰を行いまいした。地区新人大会をではたくさんの生徒が入賞を果たしました。どの部も先輩からバトンをしっかりと受け取り、努力している姿が大会を通して見られました。生徒の皆さんのこれからの成長がとても楽しみになる大会でした。そして、県大会に出場する生徒の皆さんは力を出し切り、頑張ってください。健闘を祈っています。

ハッピーボックス

文部科学省リーディングDXサイトへ掲載されました☆彡

1人1台端末が貸与されるGIGAスクール構想から3年が経ち、学校教育に大きな変化が求められています。本年度、文部科学省はリーディングDX事業として、全国の小中学校を牽引するような先駆的な取り組みを共有し、日本の学校教育をリノベーションしようとしています。本校の取り組みが全国に発信されました。是非ご覧ください。

「保護者と一体となった教育活動」は保護者の皆様の学校教育への関心、多くの方の授業参観への参加・参画があってこその取り組みです。先日のオープンスクール・進路説明会・制服アンケートへの協力もありがとうございました。

中間テスト&縦割り総合④

10月5,6日の2日間、2学期中間テストを実施しました。1年生も1学期末テストを経験し、中学校の定期テストのやり方を学び、今回はしっかりと準備をして臨んでいました。提出されたワークを見ると、何度も勉強した跡があったり、付箋を使って工夫しながら勉強したりなど、考えながらテストに向けて勉強したことが分かりました。主体的に学ぶ姿勢が大切です。そして、今回のテストへの取組を振り返り、自分の勉強の仕方に課題を見つけ、次のテストへと繋げることが何よりも重要になります。まさに、勉強は常に探究学習です。総合的な学習の時間などで学んでいる探究学習の仕方をテスト勉強にも生かしてください。

テスト後は5,6時間目に縦割り総合を行いました。探究学習の学習の仕方である【課題の設定】→【情報の収集】→【整理・分析】→【まとめ・表現】を繰り返し、徐々に形になってきています。輝光祭が最終的なまとめ・表現の場になっています。どのような輝光祭になるか楽しみです。

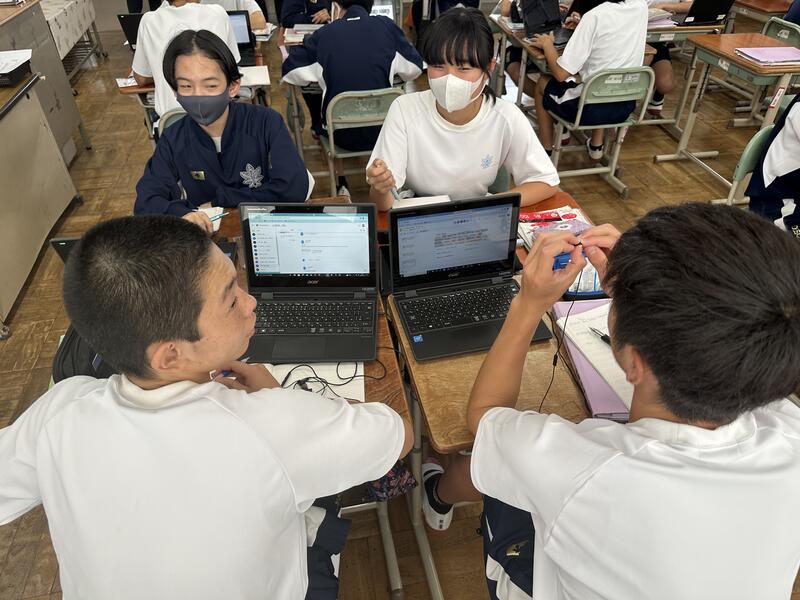

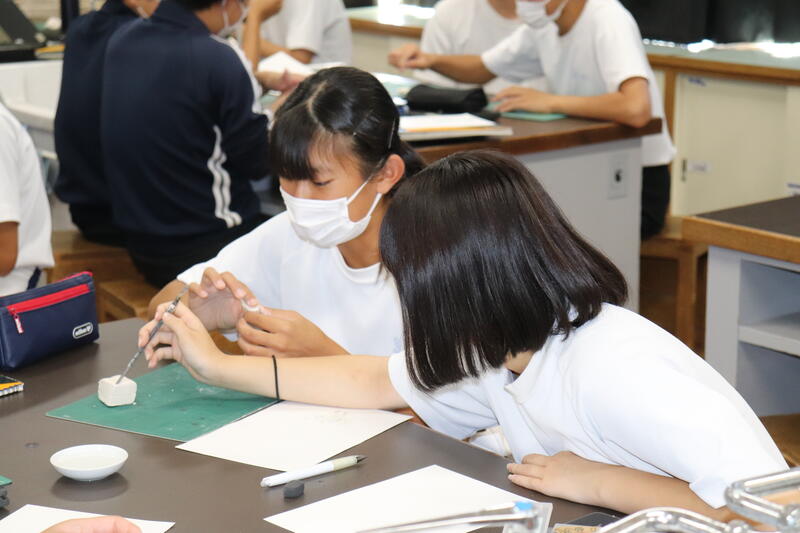

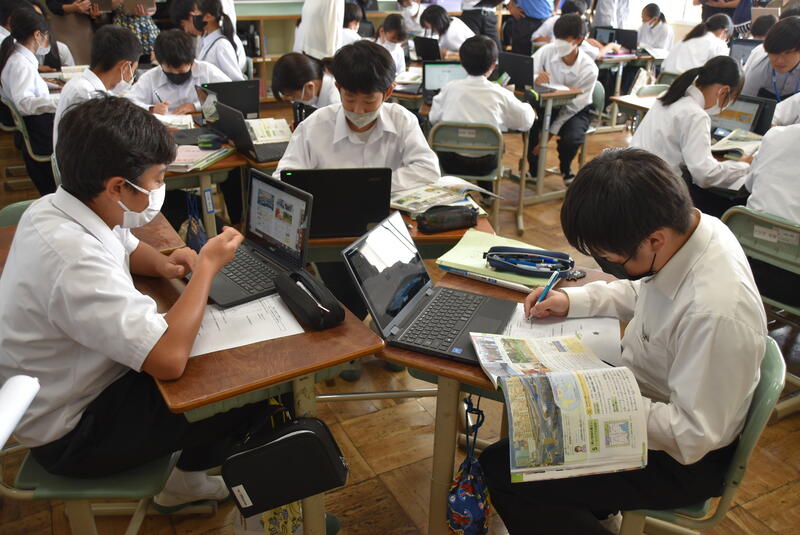

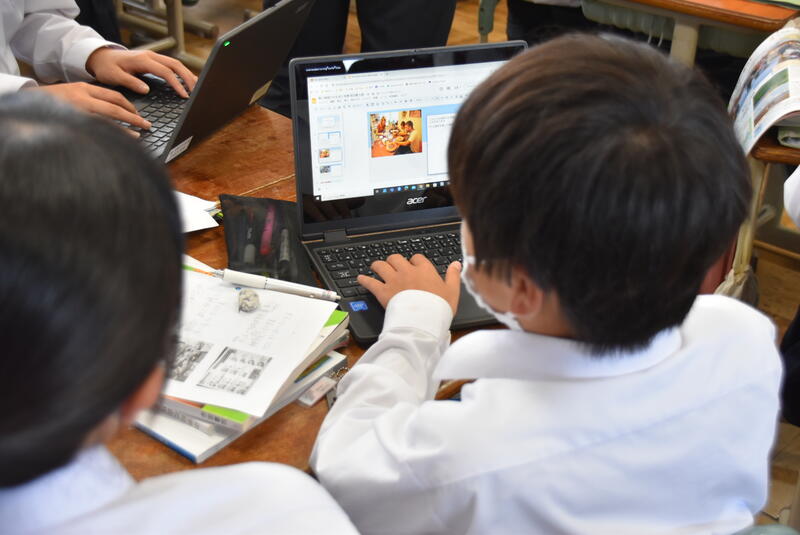

個別最適な学び・協働的な学び(社会)

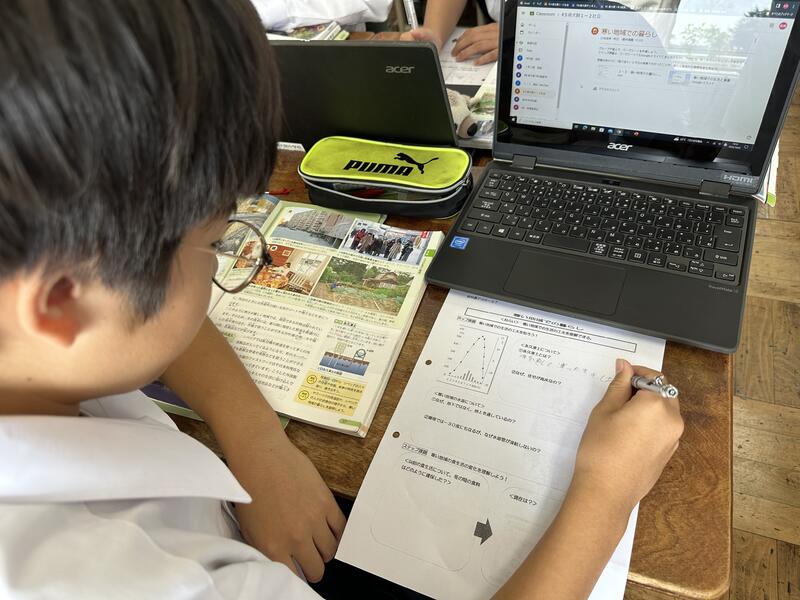

10月5日(木)県の学力向上コーディネーターと指導主事の先生をお迎えして、社会科の研究授業が行われました。「ある写真が紛れてしまった…どこの写真なのか捜索してほしい」と始まった『世界各地の人々の生活と環境』の単元。子どもたちは、各地域の特徴と暮らしの工夫を順を追って学んできました。今回は、寒い地域の人々の暮らしに焦点を当てた学習です。

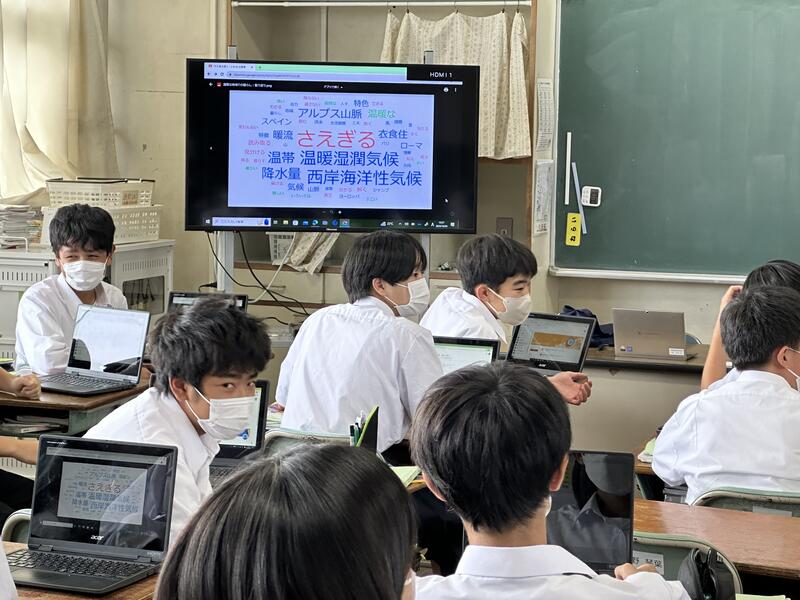

前時の内容をテキストマイニングを用いて、重要語句を可視化することを試みていました。

子どもたちは寒さで凍るタオルやシャボン玉の映像に「お~」と素直な反応で興味津々でした。「水道管が地上にあるんだって!なんでだろう?」という問いかけに、「何で凍らないの?」「流れてるから?」「じゃあずっと水を出しっぱなしにしてるの?」「ぐるぐる回せばいいんじゃない?」・・・ほかのグループと交流して「え?お湯が流れてるの?」「永久凍土が溶けたら家が傾いちゃうじゃん」さらに教科書や資料集を読み込んでいました。

子どもたちは、気温や地形・地質に着目した社会的な見方を働かせ、課題解決のために頭をフル回転していました。

ホップ課題→ステップ課題→ジャンプ課題と自分のペースで進めるとともに、ワークシートに手書きもOK・スライドに入力もOKと子どもたちが自分で選んで取り組めるような工夫がなされていました。授業終末には、振り返りをスプレットシートに入力することで共有し、次時に生かしていきます。

研究会では、子どもたち同士の話し合いが活発に行われていること、生徒と教員の良好な関係性についてもお褒めいただきました。

ご指導いただいたことを胸に、今後もベクトルの方向をそろえて、学校の生命線である授業をよりよくするために、子どもたちの幸せのために、尽力していきます。

温かい雰囲気で学習を進められる1年2組の皆さん、頑張りましたね。ステキな授業をありがとうございました。

お忙しい中、足を運びいただき、ご指導いただきました栃木県教育委員会の先生方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

【取材!!】本校から全国へ発信(リーディングDX)

10月3日(火)、3年2組の英会話の活動を取材していただきました。

本校は、今年度文部科学省が定めるリーディングDXスクール指定校として認可を受けています。栃木県内では4校のみが指定されており、その中の1校となります。リーディングDXスクールは、一人一台端末を有効活用し、これからの時代を担う子供たちに必要な資質・能力を育てる好事例を全国に発信するための研究事業になります。全国の小中高等学校、約200校の取組等は、各学校のWebサイトから見ることができ、地域や校種を超えて様々な取組を参考にし、学校での端末の「普段使い」による教育活動の更なる推進に役立てることができます。本校もホームページ内にリーディングDXのページを作成し、授業の中での活用などを紹介しています。

今回は、GIGA端末を使った英会話学習の取組を、文部科学省YouTubeなどで紹介するための取材でした。活動の撮影後は、生徒と担当教員へのインタビューも実施されました。これからも、GIGA端末の有効活用を目指して、授業や校務に取り組み、紹介して参ります。是非、ホームページ内にある「リーディングDX」のページもご覧ください。