学校生活の様子・ブログ

輝光祭(2日目)

10月26日(土)、輝光祭2日目の今日は、セカンドオープニング、ダンス、SDG‘sファッションショー、犬飼新喜劇、演劇、学校公開、エンディングが行われました。学校祭という文化的価値を求める側面とお祭り的価値を求める側面の両方が嚙み合わされた素晴らしい発表がありました。準備期間が限られた中での練習しかできませんでしたが、例年にも増してクオリティーの高い発表に感心させられました。スローガンにある「イロトリドリ」で、進化を見出し、仲間との絆を深化させた素晴らしい輝光祭でした。

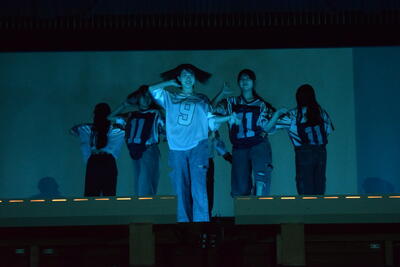

迫力満点のダンス

創意工夫を凝らした「SDG’sファッションショー」

お笑い満載‼「犬飼新喜劇」

熱演「演劇:時間銀行」

輝光祭1日目③英語スピーチ~吹奏楽部演奏

英語スピーチには、4名の生徒が登壇しました。10月17日(木)に壬生城址公園ホールで行われた下都賀地区英語スピーチコンテストに出場した3名と、高円宮杯中学校英語弁論大会栃木県大会に出場した1名の計4名が発表しました。

1年生(第Ⅱ部)出場 Change the world with your way of thinking

2年生 Japan, Russia, Bridging the Divide

3年生 Hard Work Pays Off

3年生(高円宮杯出場) Peace in the Future

どの発表も、自身の経験や普段考えていることから個性ある主張をしました。発音が良く流暢な英語を話していることはもちろん、ジェスチャーや表情を交えた表現力豊かな発表でした。

続いて、こちらも8月に実施されたオーストラリア海外派遣事業の報告です。

文化や習慣の違いに戸惑いながらも、バディやホストファミリーとの交流を深め、かけがえのない国際交流ができた様子がよく分かりました。日本の学校では体験したり、学ぶことができないことをたくさん吸収してきたことと思います。自分の英語力に自信がついた生徒もいました。これを機に、将来日本と他国をつなぐ架け橋になってくれることを期待します。

1日目のトリは、吹奏楽部による演奏です。今年度は、①ミセスグリーンアップルメドレー、②Disney at the movie、③Deep Purple Medley、④昭和・平成アイドルメドレー(ダンシングヒーロー、女々しくて、ヤングマン)、の4曲を披露しました。1日目のトリを飾るに相応しい演出と演奏で、会場を大いに盛り上げてくれました。

イロトリドリの個性の祭典は、2日目に続きます・・・

輝光祭1日目②和太鼓~中学生平和研修派遣事業発表

1日目発表のトップは和太鼓部門の演奏です。①屋台囃子、②霹靂、③R6輝光祭テーマソング「イロトリドリ」、④再見(ツァイチェン)の4曲を披露してくれました。どの曲もリズミカルで、力強い演奏でした。

有志のダンスグループも登場し、会場を盛り上げました!

会場が一体になった演奏に大きな拍手が送られました。

次に少年の主張発表がありました。

8月に壬生城址公園ホールで行われた少年の主張発表下都賀地区大会で発表したものを全校生徒の前で発表しました。自身の部活動での経験をもとに、「挑戦すること」を力強く訴えました。

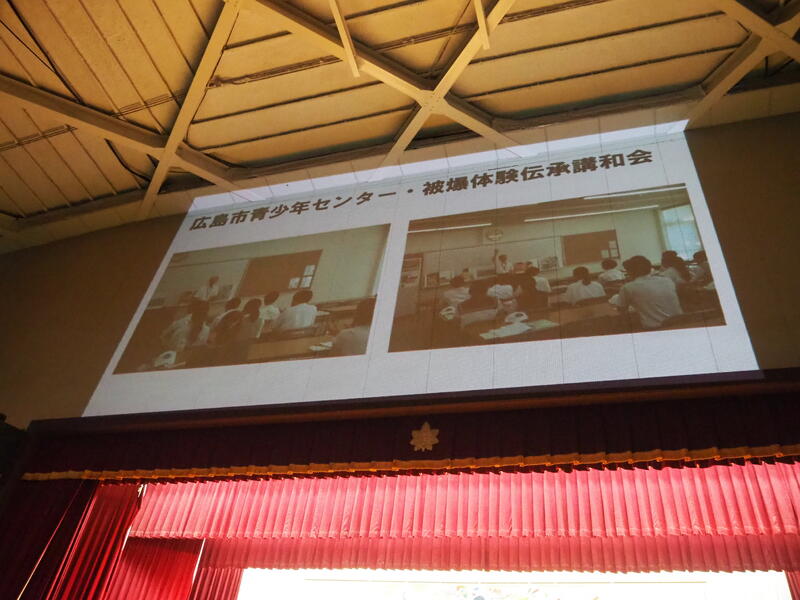

続いて8月に広島で行われた平和祈念式典に参列した2名の代表生徒による報告です。

3日間の行程で見聞きしてきたことを、自分たちの感想や意見とともに発表しました。戦争や原爆の被害を目の当たりにしたり、講話を聴いたりしてしっかりその事実と向き合ってきました。未来を担う中学生の子どもたちが歴史から学び、平和で幸せな社会を築くことを期待します。

輝光祭1日目①オープニング

10月25日(金)午後から、輝光祭の1日目をスタートしました。

イベントプランナーの進行により、オープニングがスタート。

生徒会長と学校長のあいさつで始まりました。

オープニングでは、美術部制作の垂れ幕が披露され、発案者の生徒が紹介されました。

垂れ幕上部のデザインは、今年度の各部門を表現したものだそうです。

3年生が先頭に立って盛り上げます!!

裏方で舞台を支える生徒もいます。輝光祭成功のために欠かせない存在ですね。

2日間でどんなイロトリドリの真価が発揮され、犬中生の深化が見られるか楽しみです♪

輝光祭(1日目)

10月25日(金)、本校の2大行事である輝光祭(第1日目)が盛大に開催されました。今年のスローガンは「イロトリドリ~見出す真価、絆の深化~」です。輝光祭第1日目は、「オープニング、和太鼓、少年の主張、中学生平和研修派遣事業発表、英語スピーチ、オーストラリア派遣事業、吹奏楽部演奏」と盛沢山の内容でした。生徒達の個性溢れる「色とりどり」の輝く姿がたくさん見られ、大盛況でした。明日2日目も、これまで真剣に取り組んだ練習の成果を十分に発揮して、文化的な価値が見出せる素晴らしいパフォーマンスを期待したいです。

今年のスローガン「イロトリドリ~見出す真価、絆の深化~」

迫力満点「和太鼓」

熱弁「少年の主張」

流暢な英語スピーチ

輝光祭定番「吹奏楽部演奏」

意味深な謎の先生が登場 ~会場の雰囲気が大盛り上がり~

最後は生徒職員総立ちで「YMCA」の大合唱

輝光祭へ向けて

10月25日(金)、26日(土)に予定している輝光祭本番に向け、準備も本格的になってきました。生徒は各イベント毎に分かれて準備を着々と進めています。3年生がリーダーシップをとり、1,2年生をしっかり引っ張っている様子が多くの場面で見られます。生徒が試行錯誤を重ね、よりよいものを追及しながら活動する姿は、いつ見ても逞しく思います。輝光祭当日がますます楽しみです。

県新人大会(2日目)

県新人大会2日目。今日は、男子バレー、女子バレー、テニス女子個人、卓球女子個人、剣道男子個人と各地で熱戦が繰り広げられました。結果は、男子バレーと女子バレーがベスト8進出、テニス女子個人がベスト16という結果でした。結果には表れませんでしたが、日頃の練習の成果を大いに発揮した活躍が目立ちました。

県新人大会(1日目)

今日から3日間、県新人大会が行われます。本校では、陸上競技部、男子バレー部、女子バレー部、女子テニス個人、卓球女子個人、剣道男子個人が出場します。日頃の練習の成果を十分に発揮してきてほしいと思います。

第1日目の今日は、男子バレー部が1回戦、2回戦と勝利し、見事ベスト8に進出しました。また、女子バレー部も1回戦、2回戦と勝利し、見事ベスト16に進出しました。明日の活躍が楽しみです。

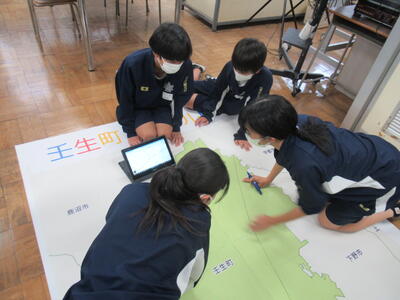

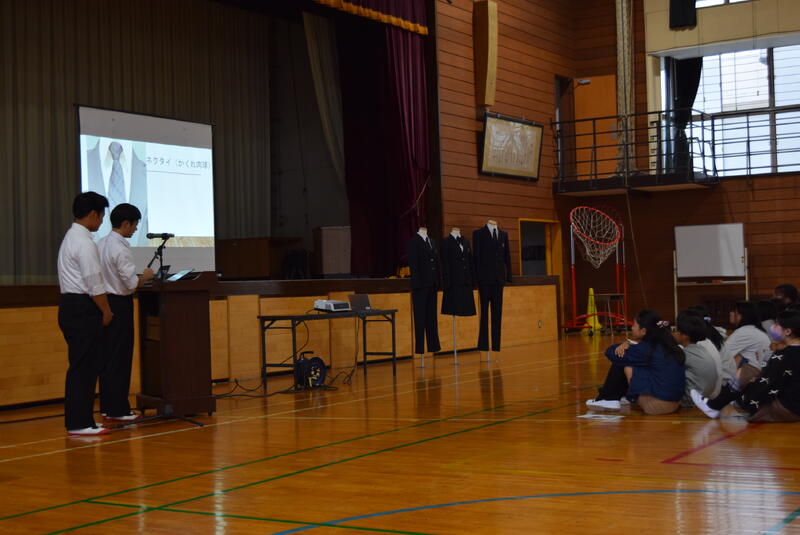

新制服PR活動④ 壬生東小

新制服PR活動最後の第4回目は壬生東小学校にお伺いしました。

しっかりとあいさつをして、2名の先輩の説明を聞きます。

次年度自分たちが着用する制服についての説明を一言一句聞き逃さないようにと、真剣に聞いてくれました。

6年生の児童たちは、はにかみながらも制服のこと、中学校の部活のこと、勉強のことなどについて質問していました。

終わった後には初めて見る新制服に興味津々。手触りを確認したり、隠れ肉球を探したり・・・

新しい制服を着て、中学校に入学するのが楽しみになったでしょうか。

今回の新しい制服の広報活動は、実際の制服のサンプルを展示するとともに、どのような経緯で制服改定に至ったのか、生徒の想いはどのような点に込められているのか、制服の機能性など、多様な観点から小学生に説明をし、それらを分かった上で制服を着用してもらいたいという思いから始まりました。

どの小学校でも、なぜ制服を着るのかという中学生からの質問に対して、「集団としてのまとまりを示す」「生徒であるという証」といった制服の価値をよく理解した回答が返ってきました。そのことに大変感心し、頼もしく感じました。

創立80周年をきっかけに新しくなる制服です。今までの犬中の歴史を背負い、制服検討に関わってきたたくさんの方々の想いも受け継ぎ、新しい制服を新しい犬中のシンボルとして着用してほしいと思います。

新制服PR活動③ 安塚小学校

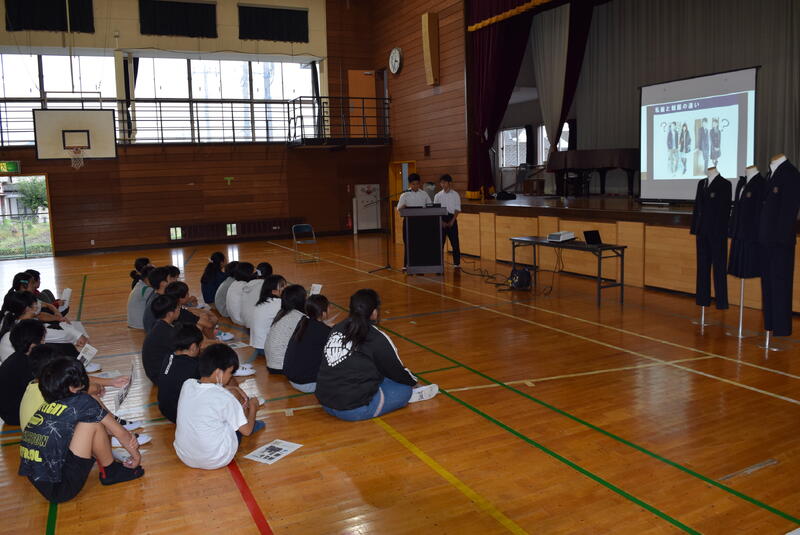

新制服PRのための小学校訪問第3回目は安塚小学校にお伺いしました。

来年度、自分が入学する中学校の新制服を目の前にして、子どもたちは興味津々です。

安塚小学校は、本校に入学してくる児童数が最も多い小学校になります。安塚小出身の3名で訪問し、6年生の前で説明をしました。

児童数が多いので、体育館を使わせていただきました。これまで日程調整や会場の準備等、小学校の先生方のご協力なくして、この訪問は実現しませんでした。改めて感謝いたします。

小学校の先生からは、「説明を聞いて、中学校への期待が高まったようです。新しい制服を着るのが待ち遠しいと話していました。」との言葉をいただきました。1週間ほど小学校内に展示していただきましたが、多くの児童や保護者の方が新制服を見るために集まったようです。中学校としても、様々な思いをこめて時間をかけて作った制服について、小学生に知ってもらうことができてありがたく思います。