学校生活の様子・ブログ

3学期始業式

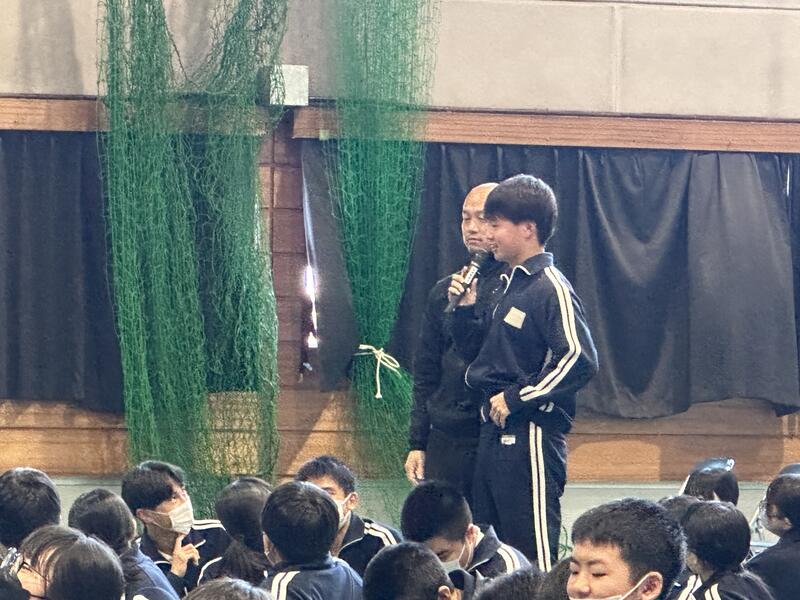

1月9日(火)、3学期の始業式を行いました。

式辞として校長から次のような話をしました。

3学期は1年の総まとめの学期です。1、2学期には、努力が報われた、友達との絆が深まった、学級がまとまったなどの大切な宝物を手にしたと思います。しかし、人は身近な大切なものに気づかなかったり、軽視したりすることが多いです。あるものに鈍感であり、ないものに敏感であるとも言えます。家に帰ると食事が用意され、温かい布団があることも同様なことです。皆さんの中には「~してくれない」という思いをよく抱く人がいるでしょう。作家の曾野綾子さんは著書『老いの才覚』の中で、「どんな若い人でも、くれないと言い始めた時に老いが始まる」と述べています。相手の不満を言う前に自分でしてみましょう。何をしてもらうかではなく、何ができるかに視点を置きましょう。

また、第35代アメリカ大統領のジョン・F・ケネディは次のスピーチを行いました。「国があなたのために何ができるかではなく、あなたが国のために何ができるかを問いてほしい。」ケネディ大統領は差別や戦争をなくしていきたいという思いから、自由と価値を求めた大統領として有名です。1、2学期してもらったこと、嬉しかったこと、そのことに関して自分自身が返せたことはどんなことがあったかを振り返ってみてください。そして自分ができることを1つ1つやっていきましょう。

自分が「してくれない族」になっていないか振り返ってみてください。3学期のテーマは「してくれない族から、する族への転換」です。皆さんの変化を期待しています。

現代は物に溢れた時代となりました。「ある」ことが当たり前になり、それでもなお「ない」ものに不満をもつ人は多いです。それでは幸せな時間はいつまでも訪れることはありません。ぜひ、「ある」ものに感謝できる生徒になってくれることを願っています。

また、各学年の代表生徒が新学期の抱負を発表しました。

【1年生】

入学してから早くも9か月が経ちました。1年間の総まとめの学期となる3学期に頑張りたいことは2つあります。

1つ目は勉強です。特に社会を頑張って勉強したいです。歴史はいつ、どのようなことが起きたのかを理解した上で、ワークを繰り返し行いたいと思っています。1年間の総復習をしっかりとやりたいです。

2つ目は、部活動です。吹奏楽部に所属していて、基礎練習に重点を置いて努力していきたいです。まずは安定した低い音を出せるようにし、高い音も出せるように練習していきたいと思います。そして、演奏を聞いてくれる人が聞き入ってしまう演奏ができるようになりたいと思っています。

優しく教えてくれた先輩方のようになりたいので、先輩方の行動をよく見て学びたいと思います。

【2年生】

進級に向けての3学期。3年生になったら責任をもった行動が必要になってくると思います。学校のリーダーとして1つ1つの行動に責任をもてる準備を3学期にしていきたいと思っています。

そして、文武両道を体現していきたいと思います。4月になれば新入生が部活動に入部し、最後の大会が目の前になります。チームをまとめられる副部長として頑張っていきたいと考えています。3年生になると入試に向けてしっかりと勉強しなればなりません。勉強と部活動の両方を頑張る3学期にしていきたいです。

【3年生】

冬休みには私立高校入試が行われました。1人1人が全力を出し切って臨んだことでしょう。3学期は県立高校受検に向けての勉強に励み、しっかりと準備をしていきたいと思います。自由な時間を削って、勉強することとなるでしょう。3年生みんなで頑張りたいです。また、3学期は中学校で思い出が作れる最後の学期です。3年間は本当にあっという間でした。もうすぐ高校生です。高校生になる自覚をもち、1、2年生に3年生としての責任を背中で見せて生活していきたいと思います。

どの学年の生徒も4月からの生活を見据えて3学期を過ごそうとしています。3学期は次の年度の0学期とも言います。みなさんにとって大切なものに感謝を示し、自分の目指す姿に一歩でも近づける学期にしてほしいと思います。

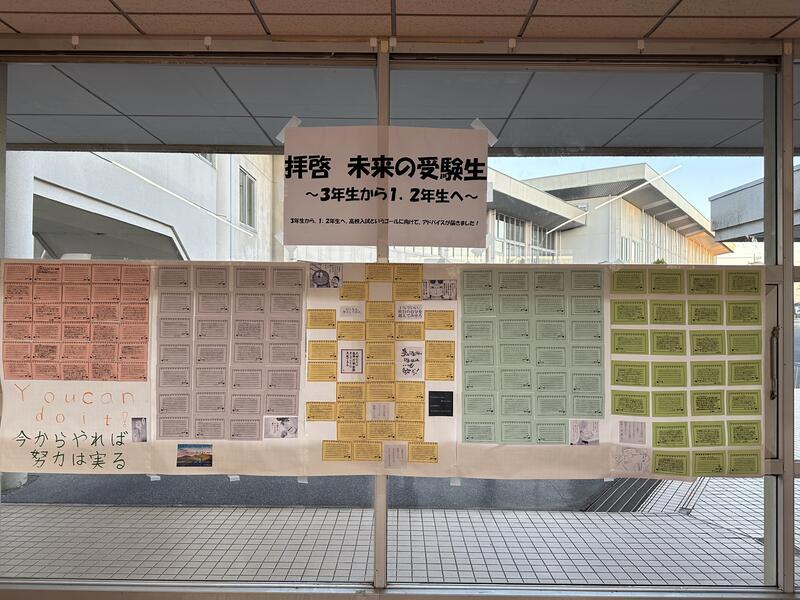

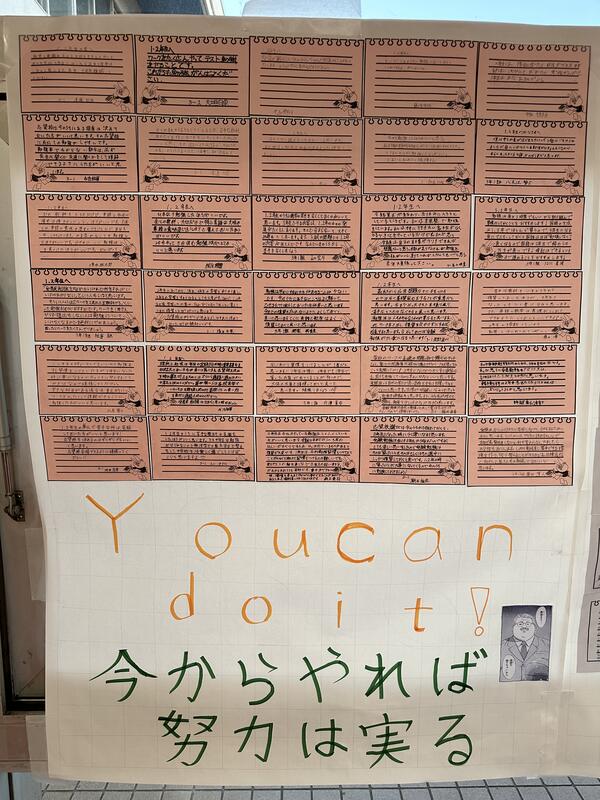

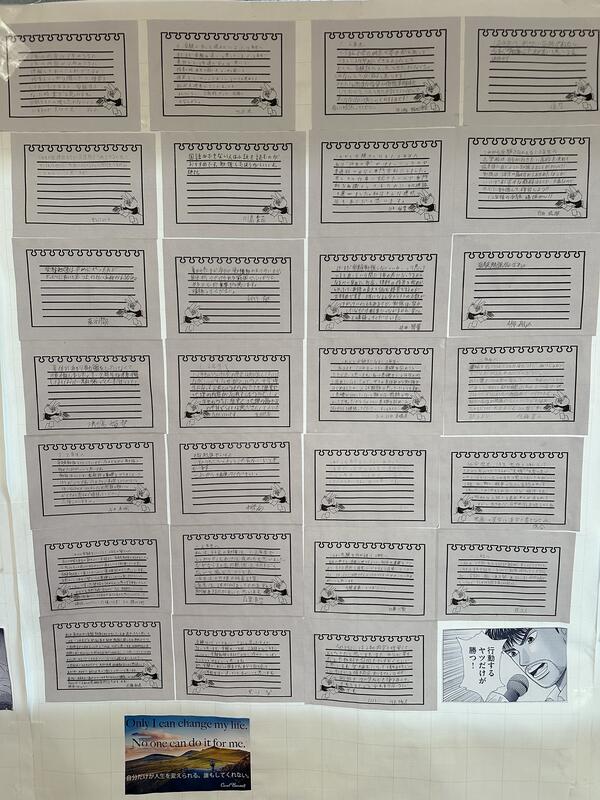

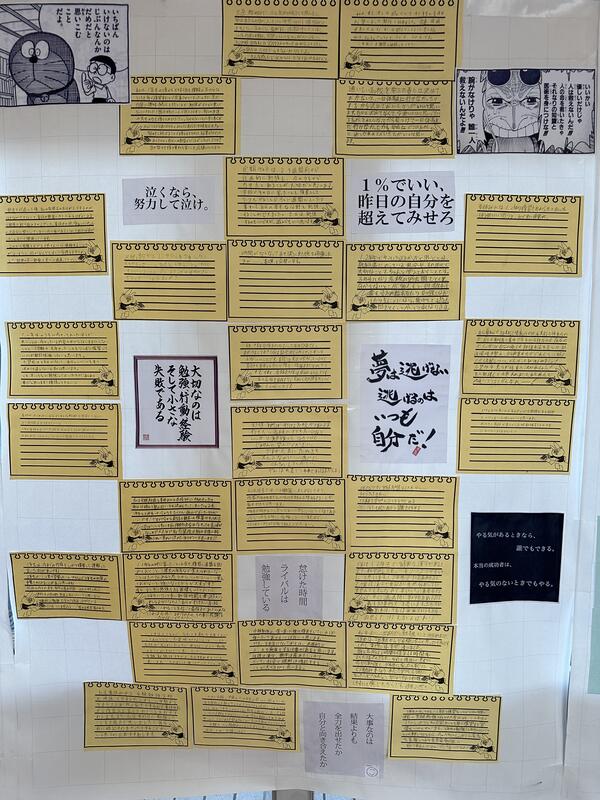

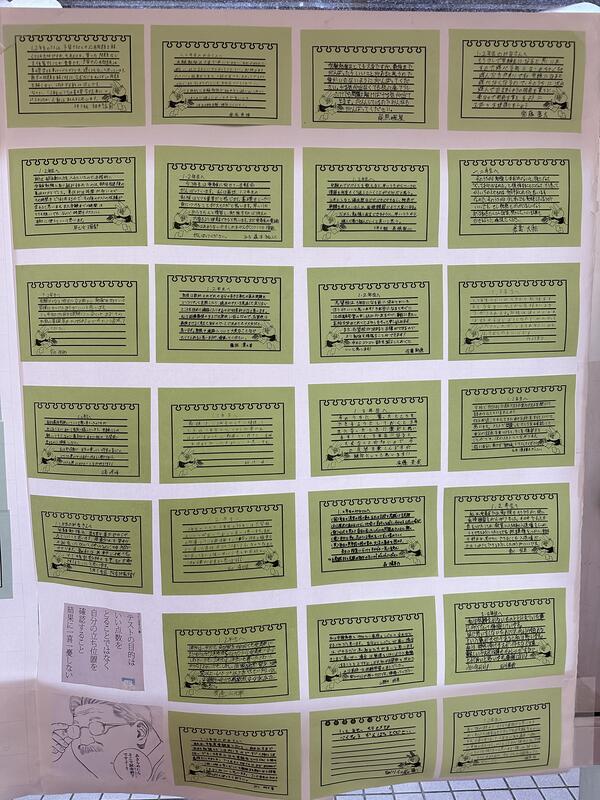

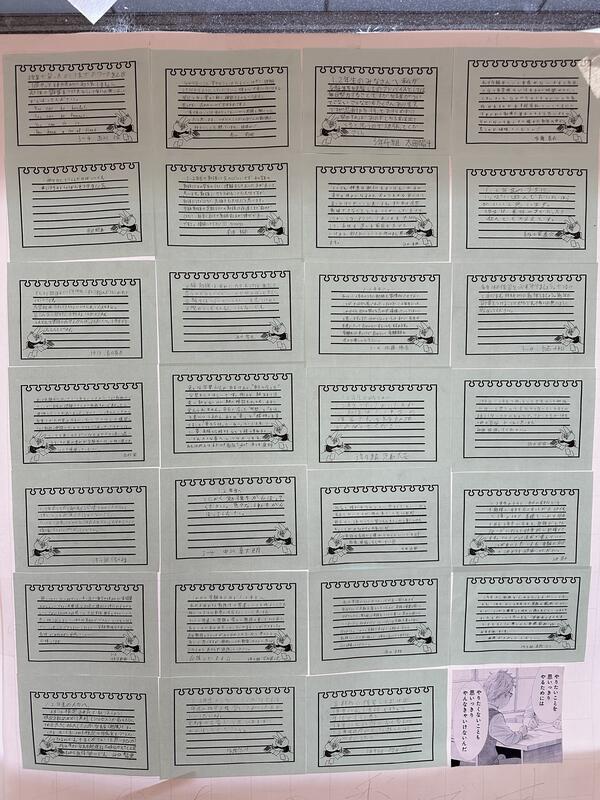

受験生からのメッセージ

1階ホールに「拝啓、未来の受験生」~3年生から1・2年生へ~とメッセージが貼り出されていました。1月4日から私立入試が始まっています。3年生は今が本番!!きっと自分を信じて、頑張っていることでしょう。そんな3年生が、終業式の日に今の気持ちを素直に1・2年生に向けて書き綴ったメッセージです。1月9日(火)始業式で登校した際には、是非足を止めて読んでくださいね。

最初から応用問題に手を付けるのではなく、まずは基礎固めをすることが重要だと思います。今までやったテストを振り返り、苦手なところはなくせるといいと思います。勉強法は人それぞれ合うものが違うと思いますが、ワークをこなし、復習を欠かさずにすれば成長すると思います。

最初から全力で臨み、志望校に合格するように頑張ってください。私は部活動で、「目先の楽しさと将来の喜びのどちらを選ぶかは自分で決めろ」と教わりました。どちらを選ぶかによって人生が決まります。

学ぶ内容に興味・関心をもつことで勉強がどんどん楽しくなっていきました。困ったときには、一人で抱え込まずに、周りの友達や先生の力を借りてみてください。わからないことは全く恥ずかしいことではありません。みんなあなたの味方です。努力し続けることで得られるものは結果だけではありません。自分への自信をつけることが一番大切!!日々の努力を積み重ねる皆さんを、応援しています!!

ドラゴン桜、ドラえもん、ワンピース、スラムダンク、といった子どもたちにお馴染みの漫画の1コマも頷ける言葉が並びます。3年生、ありがとうございました。

先生たちは、頑張る皆さんを応援し続けます!!

2024年 謹賀新年✨

新春のお喜びを申しあげます

壬生町は藩校『学習館』の歴史深い町。論語を軸に教育活動を推進しています。昨年度の輝光祭のテーマは「温故知新(故きを温めて新しきを知る)」。子どもたちは、南犬飼中の伝統に、自分たち・地域の皆様・教職員の想いをのせて、新しい文化へと確実に歩みを進めました。

「子曰く、学びて思わざればくらし、思いて学ばざればあやうし」子どもたちとともに教科書・文献から学び、探究的な学習を推進してまいります。地域の皆様・保護者の皆様の支えに感謝し、一回り二回りと成長していけたらと思います。

今年は辰年、昇り龍のように、「あって当たり前の学校から、無くてはならない学校へ」躍進できるよう教職員一同、尽力してまいります。本年も変わらぬご寵愛をよろしくお願いいたします。

皆様にとって、幸せな一年となりますように・・・

2023年を振り返って✨

「夢や希望をもてる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」をビジョンに掲げて4年目。

『失敗から学ぶ』を合言葉に始まった1学期。

自分を成長させるために新たなことへ「挑戦」した学期となりました。子どもたちの想いをカタチに、「運動会の最後は応援してくれている皆様に感謝の思いを込めて『魅せる』演技を」という伝統を継承しながら、時流を取り入れた創作ダンスは3年生を中心に全校生徒でのシンクロと各縦割団での表現に挑戦しました。約500人が同じ想いを共有し、感動的なシーンをたくさん生み出してくれました。そこには「失敗が許される」空気感、「あなたならできる」という空気感が生まれていました。

『中身を充実させる』を合言葉に始まった2学期。

充実させるためには何が必要であるかを学んだ学期となりました。

2年生の宿泊学習は中学校生活初の宿泊体験となりました。寝食を共にすることで見える友達の新たな良さ、計画的な準備が成功につながることへの気付き、子どもたちの振り返りから充実した2日間であったことが伝わってきました。

子どもたち一人一人が輝きを放つ輝光祭では、「之を楽しむ者に如かず」の言葉通り、各コースでの探究活動が工夫を凝らして展示・発表され、観客を魅了しました。子どもたちの想いがカタチになっていく過程を見ることができ、幸せな時間が流れていました。先生方のサポートによって、子どもたちの主体的な活動がさらに「強みを生かした活動」に成長しており、充実した文化祭になりました。

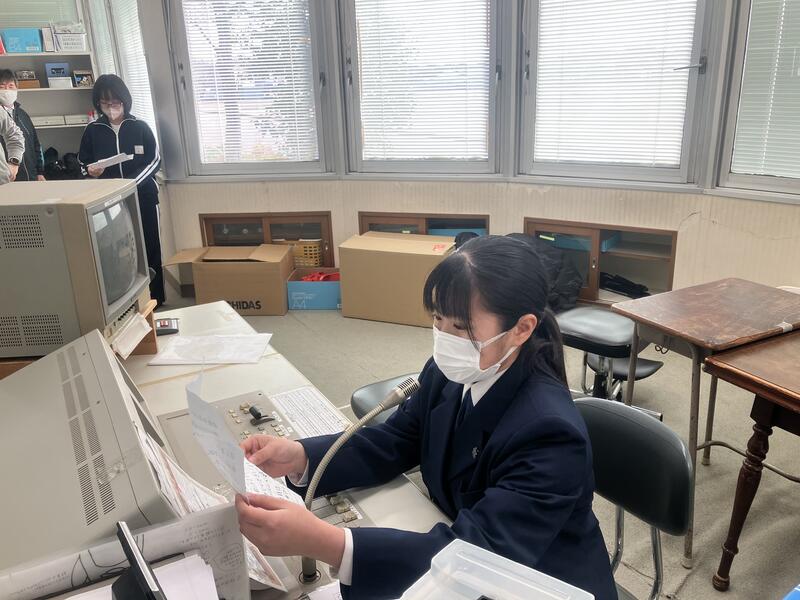

生徒会を中心に、学習委員会のスタディーラジオ、交通委員会のスケアードストレートや注意喚起、福祉委員会の落ち葉はき、緑化委員会の学級対抗環境整備活動、資源委員会の学級対抗ペットバトル、図書・給食委員会の読書週間コラボ給食、生活委員会のあいさつ運動、美化委員会の今週の気付き放送などなど、各委員会が新たなことを計画・立案・準備・運営・振返と自走していました。

そして、一番の生命線である「授業」について大きな一歩を踏み出しました。子どもたちの探究的な学びが随所に見られ、より主体的な取り組みで、一人一人が自分のペースでしっかりと学び、尚且つ、互いの良さを取り入れながら成長する姿が見られました。自分の意志で進めるからこそ達成感が生まれ、「中身が充実する」時間になったのではないでしょうか。根っこ学力が育っているからこその「授業」です。ここから育った幹と葉が生い茂り、春には素敵な花が咲いてくれることを祈ります。

縦割り総合コースや、2年生のクエストエデュケーション、1年生の職業人講話、3年生の放課後学習サポートなど、多くの場面で地域の方々のお力添えをいただきました。そして、奉仕活動や駐車場誘導、制服検討委員会などPTAの方々のご協力を多分にいただいた2023年でした。学校教育を支えていただ多くの方々に心より感謝申し上げます。大変お世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしく願い申し上げます。

よいお年をお迎えください。

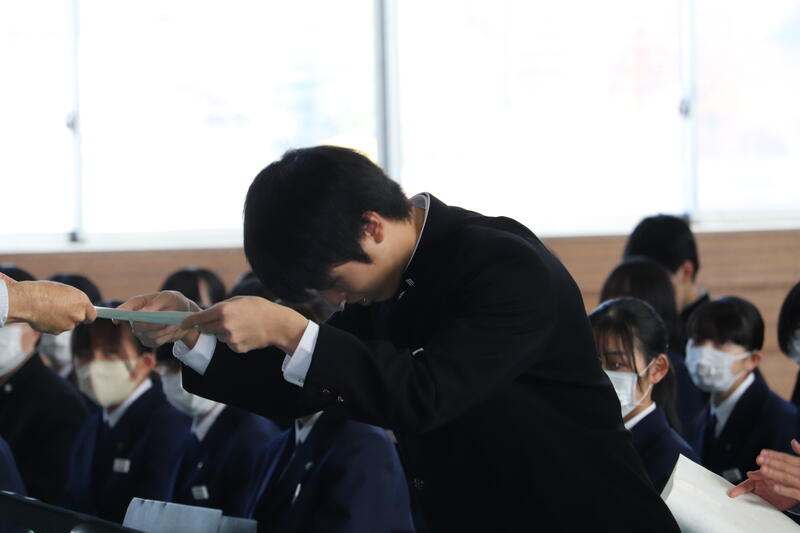

2学期終業式

12月25日(月)、2学期終業式を行いました。各学年代表生徒が2学期を振り返り作文発表しました。

【1年生代表生徒】

・校長先生が2学期始業式におっしゃっていた、中身を充実させることを意識して生活してきた。

・日々の努力、特に授業や家庭学習への取組を大切にした。

・あいさつの向上を心がけた。あいさつを返した時に清々しい気持ちになったので、どんな時も大きな声であいさつできるようにしたい。

・部活動では、仲間とコミュニケーションを大切にし、仲を深めた。

・3学期、さらに高い目標を持って精進したい。

【2年生代表生徒】

・頑張ったことの1つ目は、部活動。部長になって不安だったけど、みんなの協力でまとまりが出てきた。励まし合うことの大切さを学んだ。

・頑張ったことの2つ目は、学級委員としての働き。3分前着席の呼びかけをし、みんなの協力でできるようになった。

・3学期はさらにリーダーシップを発揮し、思い出に残るクラスにしていきた。

・3学期は3年生0学期。3年生の姿をよく見て学んでおきたい。

【3年生】

・受験に向けて自分と向き合った2学期だった。

・学級委員としてクラスをまとめることを頑張った。クラスの雰囲気づくりのための声掛けを意識し、気付いたことを積極的に行動できた。

・合唱を通して協力し合えるクラスになった。

・輝光祭は、地域の方のありがたさを感じ、感謝しながら活動した。

・受験に向けて全力で頑張っていきたい。

どの学年の代表生徒も2学期の生活を客観的に振り返り、さらに成長する意欲を発表してくれました。実に立派な発表でした。

【学校長式辞】の内容

・学校行事を振り返ると、充実した学期になったと感じます。1つ1つを思い出すだけで、思い出が蘇ってきます。

・2学期始業式の時に中身を充実させよう、学力は日々の努力が大切という話をしたが、どうだったでしょうか。今の努力は3月頃に表れます。

・冬は木が育つ。目には見えないが、木は冬の間に成長している。寒さに耐えて、栄養を蓄え、成長している。皆さんのことを考えると、学習・部活動・心の成長が望まれる。この冬をどのように過ごすかで大きな成長に繋がる。12月~3月の過ごし方を大切にし、一段上の自分に成長してほしい。陰ながらの努力を期待しています。

木は寒い中でも淡々と春に向けて成長し、春には綺麗な花を咲かせます。自らの努力によって、皆さんも春には満開の花を咲かせてくださいね。

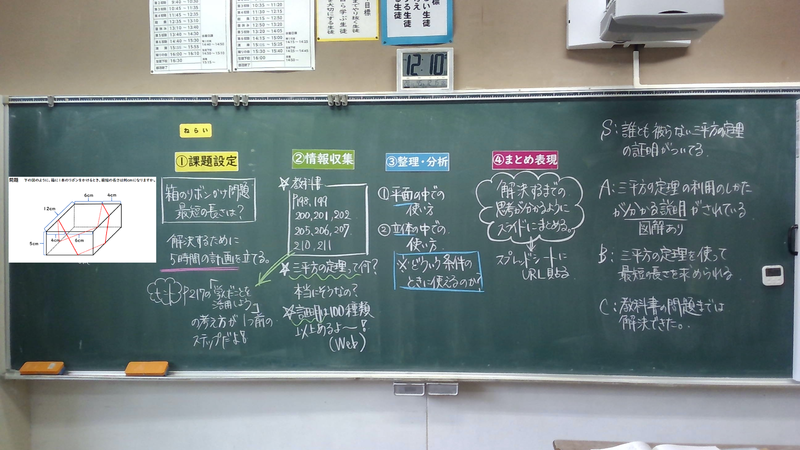

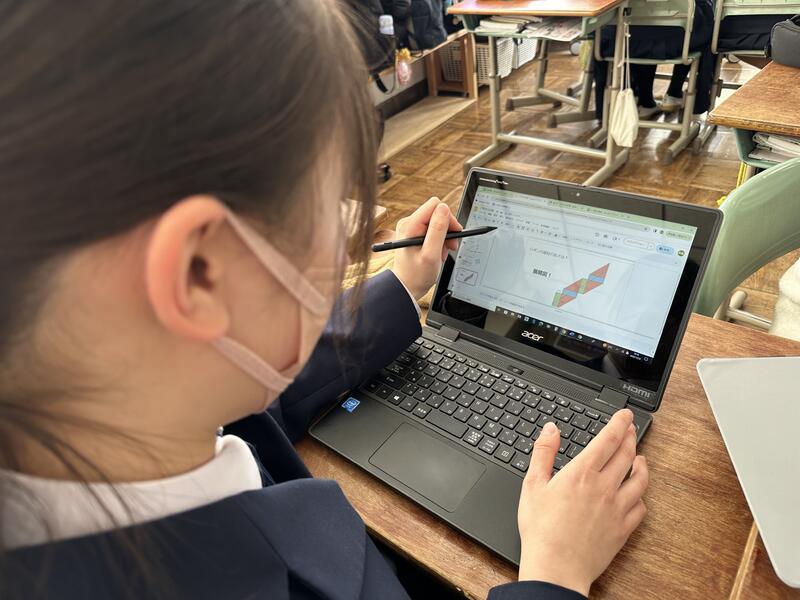

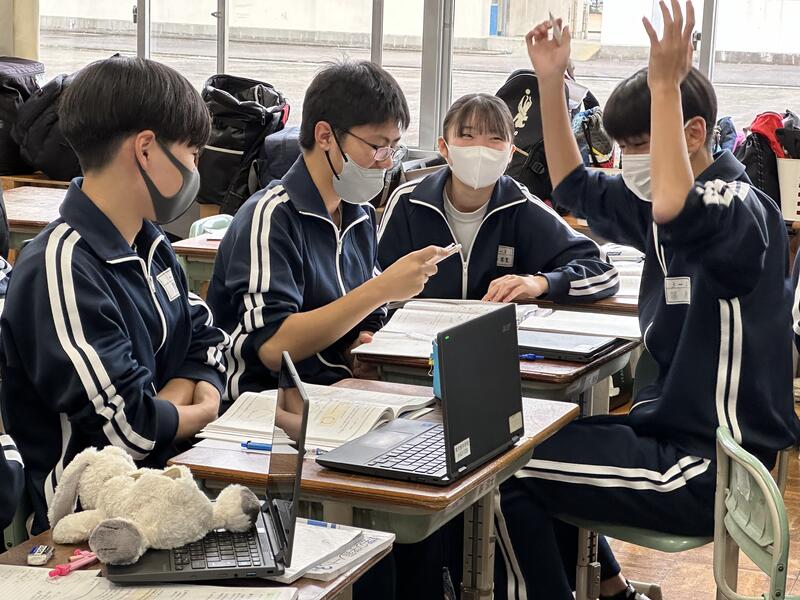

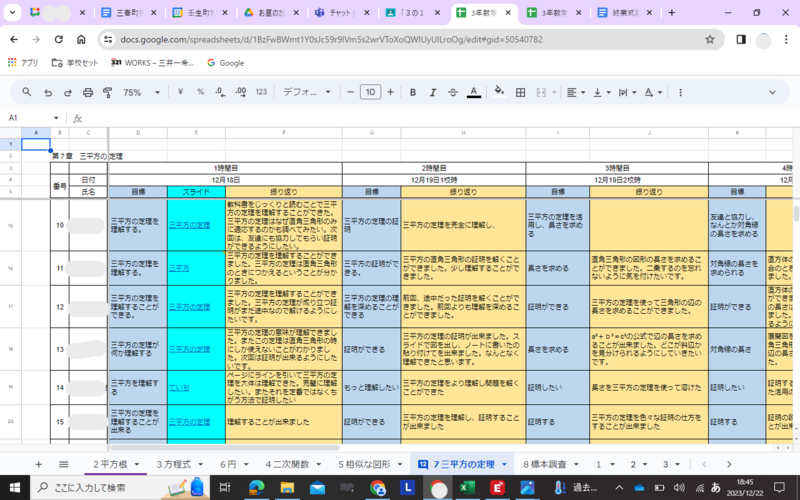

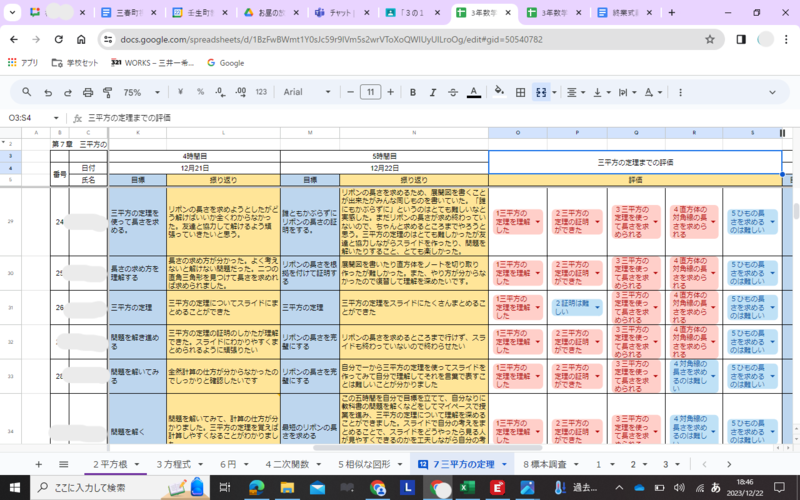

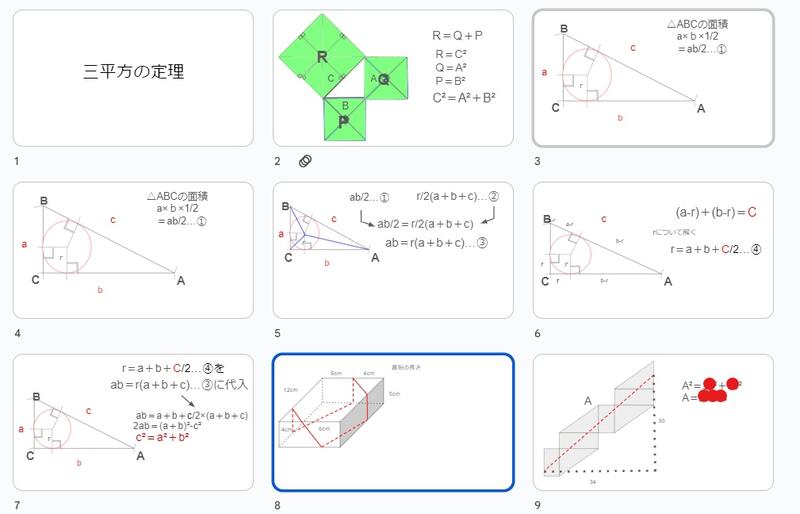

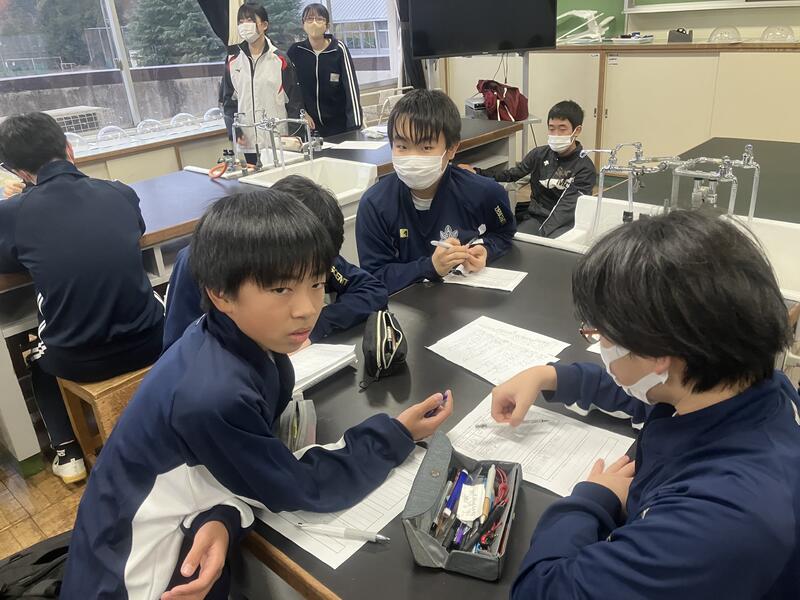

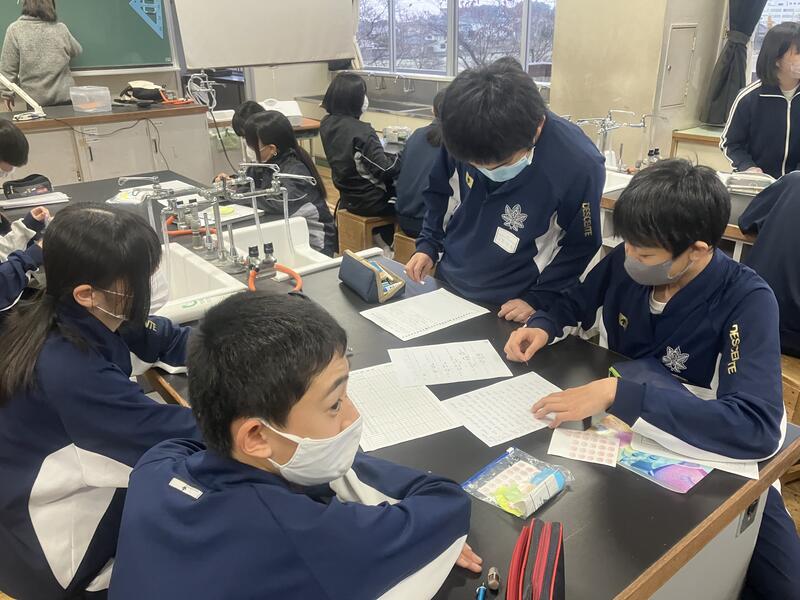

数学:探究的学習「三平方の定理」

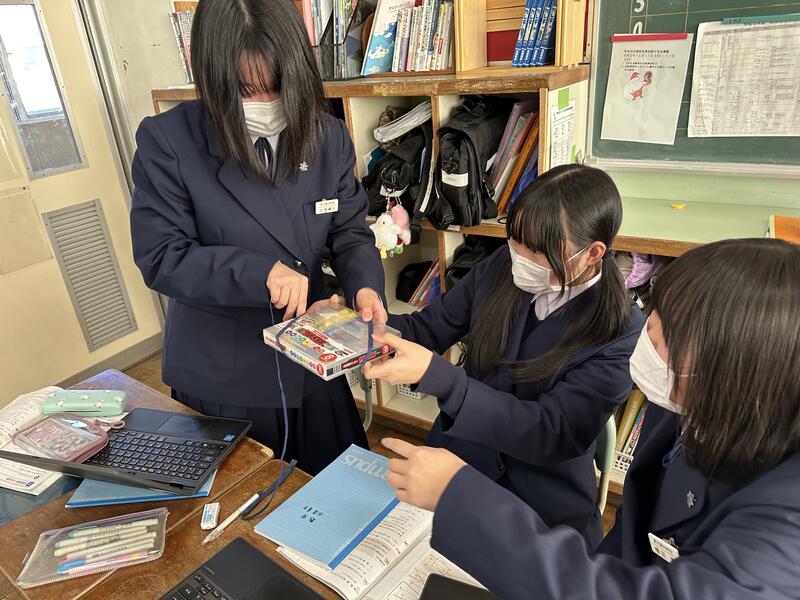

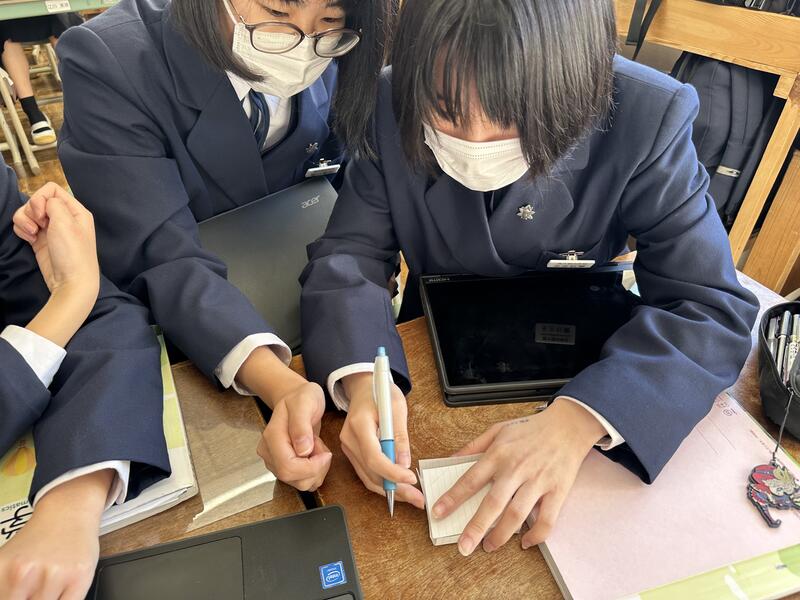

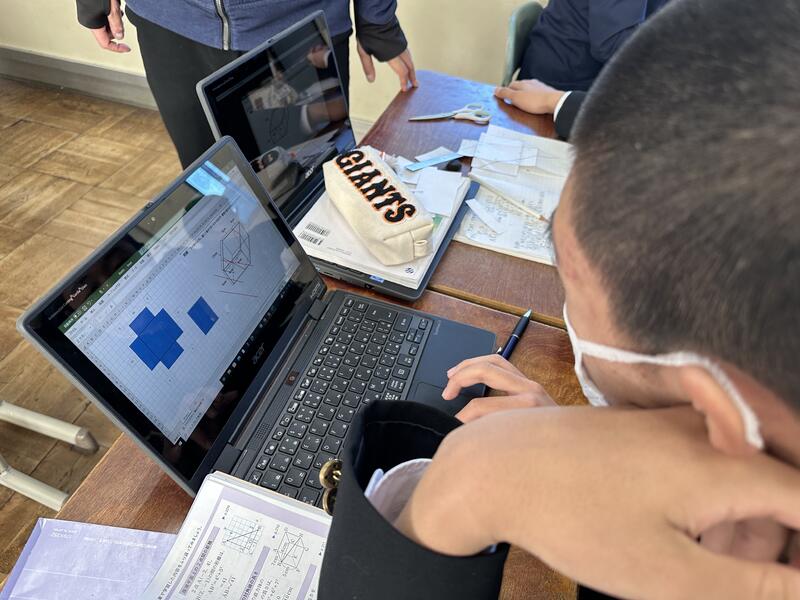

3年生は「三平方の定理」の単元で、探究的な学習にチャレンジしてみました。5時間の授業の最終形は『プレゼントの箱にかけたリボンの最短の長さを求めよう』というもの。さてさて、教科書を解読して必要な知識・技能を身に付け、この難問を解くことができるかな?

5時間分の計画を立ててスタートです。

①三平方の定理を理解する ②定理を証明する ③辺の長さ・対角線を求める ④立体の紐かけを解決できる ⑤最終パフォーマンス課題をスライドにまとめる

子どもたちは、箱を用意してリボンを実際にかけてみたり、模型を作って展開図で確認したり、友だちと協力しながら、試行錯誤していました。一方では、「自分で何とかして解いてやる!」と頑張っている姿もありました。

5時間の授業の振り返りには、

空間の中で紐をかけると、直線のときにが一番最短になることがわかりました。また、展開図にすることで直線が分かりやすく引けて、そこから直角三角形になっていることがわかり三平方の定理が使え、全て繋がっていておもしろいなと思いました。

リボンの長さを求めることはできなかったけど、三平方の定理の証明はスライドにまとめて完成させることが出来ました。すべての過程を自分のペースで、自分のやり方で進めていけるのでとてもやりやすく、よかった。

展開した形はわかったけれど、リボンの長さを求めることはできませんでした。どこまでリボンがかかっているのか考えるのが難しかったです。でも、自分の決めたことを計画通りに進められたと思います。

リボンの長さを求めることが出来ました自分のペースでいろいろと考える余裕ができて、いつもの授業より考えながらやることが出来ました。

と書かれており、数学的な見方・考え方を働かせた子どもたちの知的好奇心は、もっともっと広がっていきそうです。

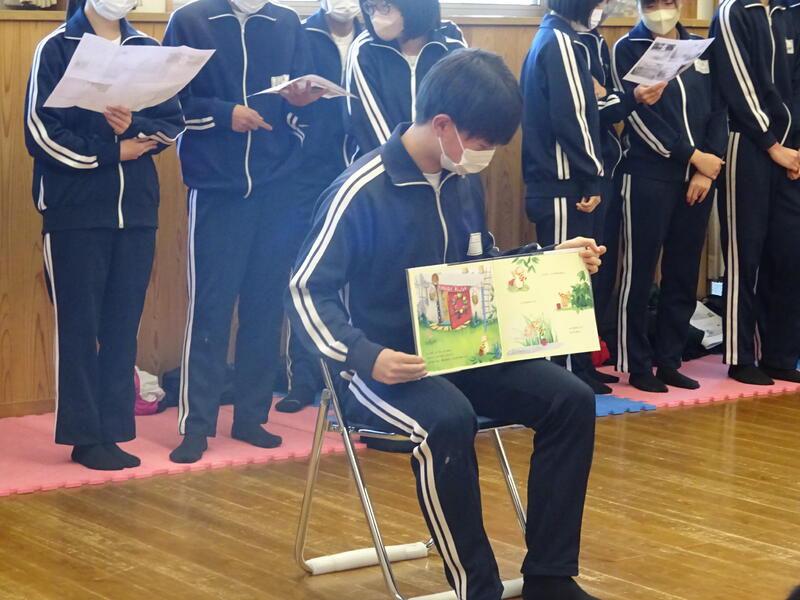

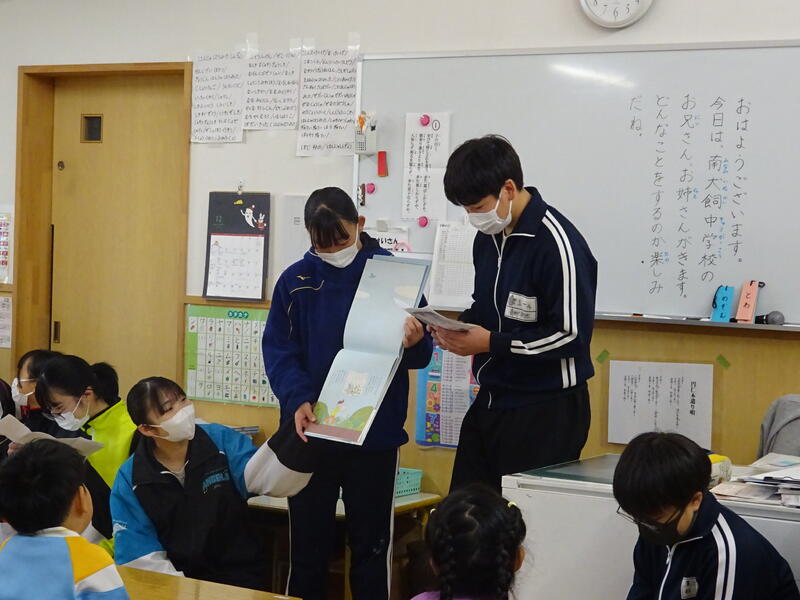

家庭科【保育交流授業】

コロナ禍中はオンラインで保育交流をさせていただいていましたが、本年度は訪問して直接交流させていたいただきました。

この単元では、「幼児の生活と家族について、課題をもって、幼児の発達と生活、幼児との関わり方に関する基礎的・基本的な知識を身に付け、それを支える家族の役割や遊びの意義について理解し、幼児との関わり方を工夫することができるようにすること」をねらいとしています。

子どもたちは、保育園での幼児の様子を肌で感じ、その愛くるしさとキラキラ輝く瞳に魅了されてきたようです。まさに、将来の幸せな時間づくりに直結していく活動でした。

12月4日(月)3年5組

12月5日(火)3年2組

12月11日(月)3年4組

12月12日(火)3年1組

12月15日(金)3年3組

「とにかく明るくて可愛すぎるぅ。」「底抜けの体力がやばいです。」と育児の楽しさと大変さを実感してきたようでした。

ご協力いただいた壬生寺第二保育園の先生方、園児の皆さん、ありがとうございました。

2学期もあと1日

12月22日(金)、2学期の各教科の授業は今日で終わりです。来週の月曜日に終業式を迎えます。生徒は冬休みに持ち帰る荷物の整理を始めました。

2学期は1年の中で一番長い学期ですが、今思えばあっという間の4か月間でした。2年生の宿泊学習、輝光祭、1、3年生の合唱発表会。どの行事も友達との仲を深め、確かな絆が生まれました。新しい制服の検討や生活の心得改定の話合いでは、より良い学校にしようと生徒が真剣に活動している姿が印象的でした。

先日行われた生徒会役員選挙のパネルディスカッションでは、学校の未来を考えて討論が繰り広げられ、新しい世代に伝統がしっかりと引き継げられることを確信できる実に立派なパネルディスカッションになりました。

来週の終業式では各学年代表生徒の作文発表があります。どのような発表をしてくれるかが楽しみです。

明日はペットボトル回収日

資源委員会によるペットボトル回収。昨年度達成できなかった回収本数3万本の達成を目指してきました。今年度はPTA厚生部の保護者の方々にもご協力いただき、運動会や授業参観時に回収することができ、大変感謝しております。

しかしながら、現在目標本数には及ばず、回収本数は17,745本となっています。あと12,255本を集めるためには全校生徒の力が必要だと資源委員は考え、生徒の意識向上を目指し、テーマソングを作りを始めました。

給食の放送で明日のペットボトル回収の呼びかけをするとともに、テーマソングを3学期に披露することをお知らせしました。

今年度のペットボトル回収は明日を含めてあと3回です。残り12.255本、生徒一人あたり約25本で3万本に達します。これから寒い冬が続き、ペットボトル飲料を飲む機会は少なくなってしまいますが、だからこそ一人一人の協力が目標達成のカギとなります。まずは明日のペットボトル回収にご協力お願いします。

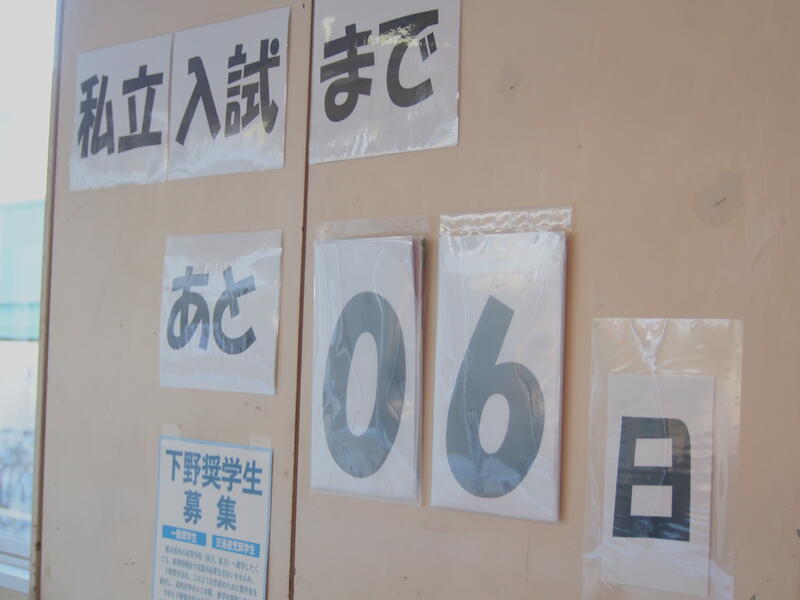

私立高校受検事前指導

3年生は1月の私立高校受検に向けた事前指導を行いました。

進路指導主事から全体に注意事項などを説明した後、各高校ごとに分かれてさらに細かい確認をしました。

生徒は一言一句聞き漏らさないように真剣に話を聞いていました。その姿に受検に対しての強い気持ちが伝わってきました。何事も準備8割と言われます。試験当日に実力を発揮できることを願っています。

なお、注意事項等は各高校のホームページ、受検票などに記載されています。ご確認を宜しくお願い致します。

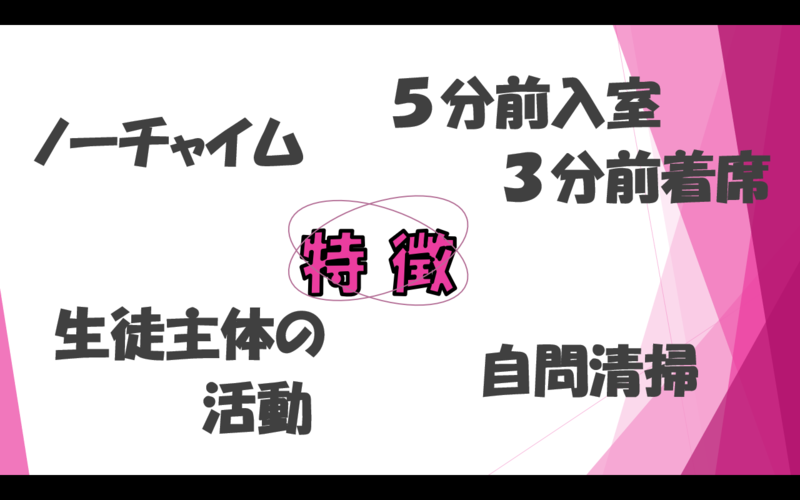

生活委員会プレゼンツ「3年生制服強化週間」

12月18日から終業式までの間、生活委員会が企画を考え、3年生は制服強化週間を実施しています。

私立高校の入学試験までに登校する日はあと6日となりました。1月を迎えればいよいよ入学試験が始まります。入試本番は制服を着て試験を受けることとなります。その環境に少しでも慣れようと生活委員会が提案してくれました。また、2学期の終業式まであと少しとなりました。3年生としてしっかりと服装と心を整えて終業式を迎えようとする想いも込められています。

制服を着ることで自然と気持ちが引き締まり、表情も凛々しく感じられました。現在、新しい制服を作っていますが、一人一人が南犬飼中生である自覚が生まれる制服の価値を大切にしてきたいと改めて思いました。

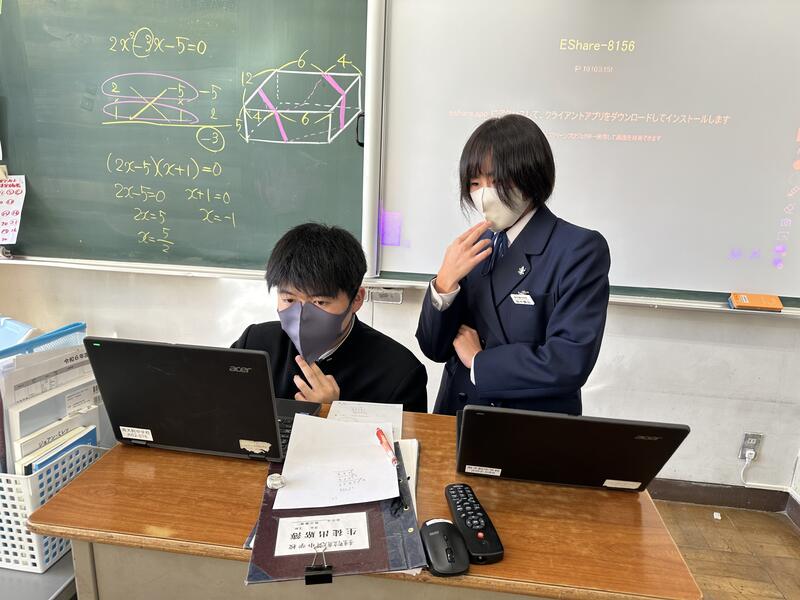

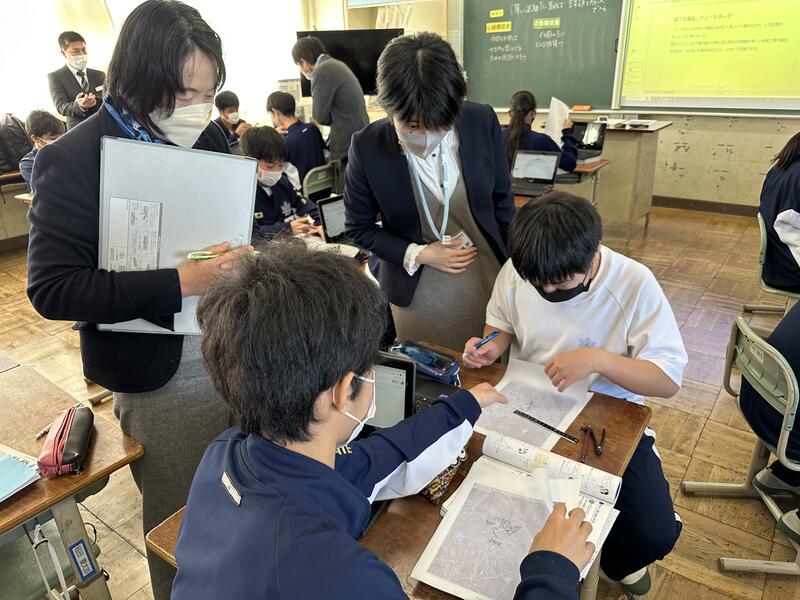

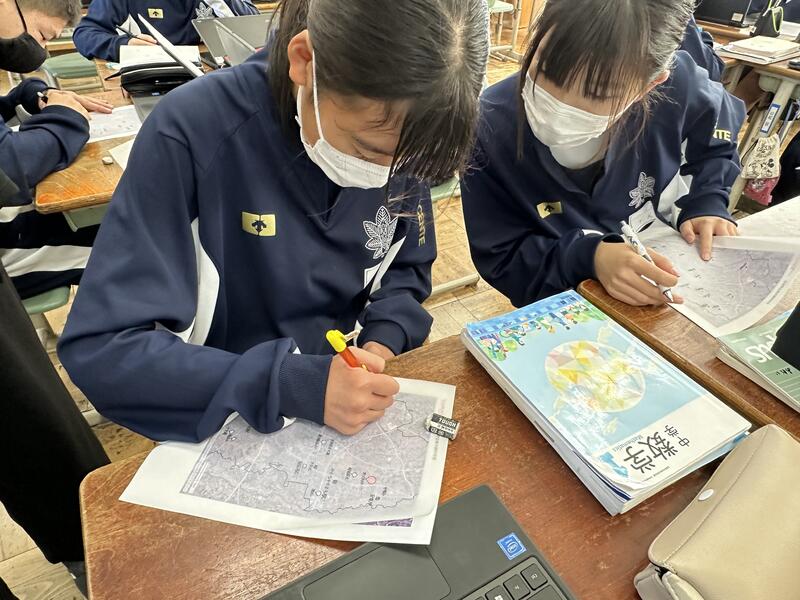

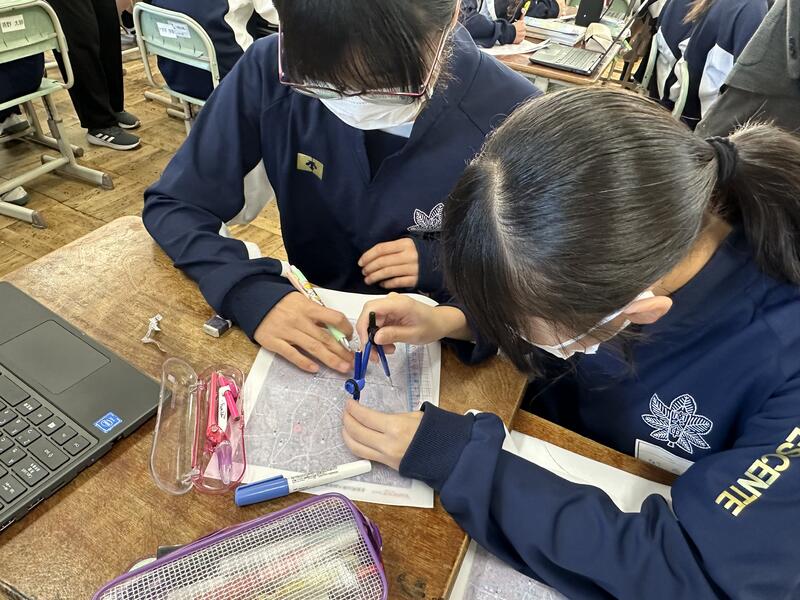

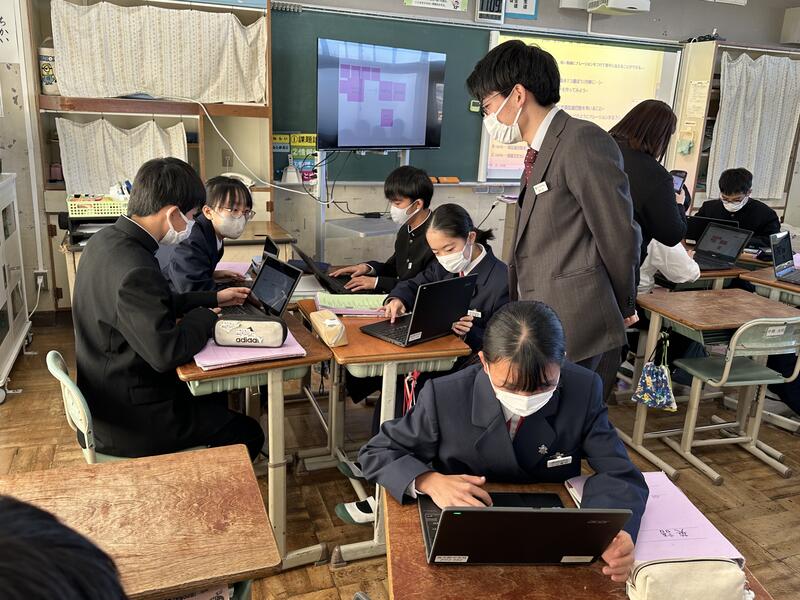

研究授業(英語・数学)☆彡

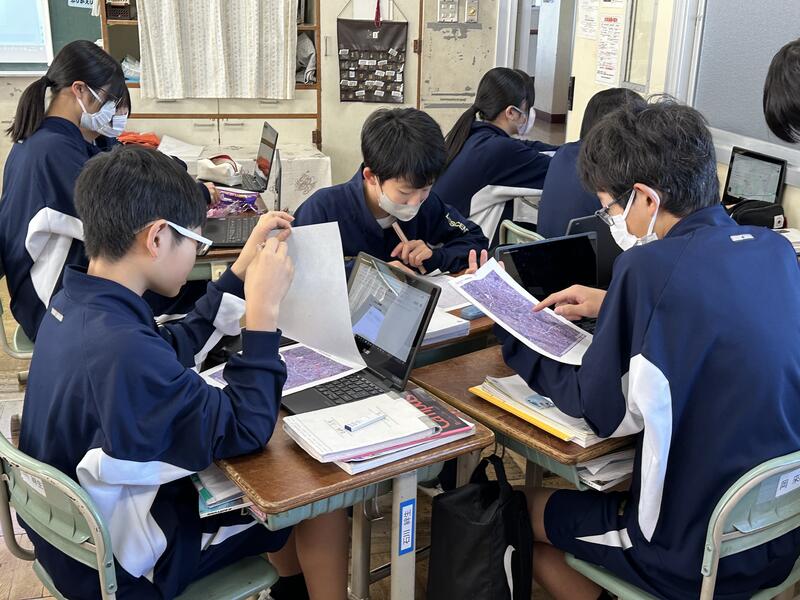

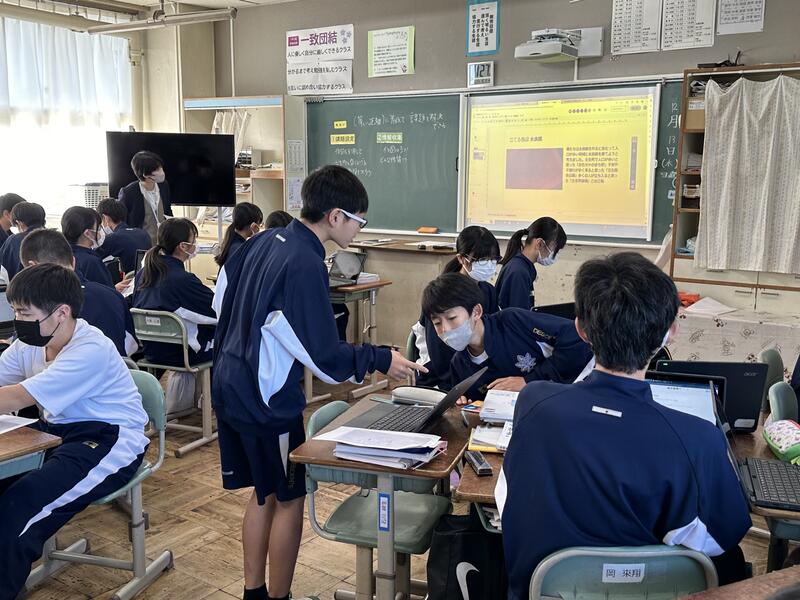

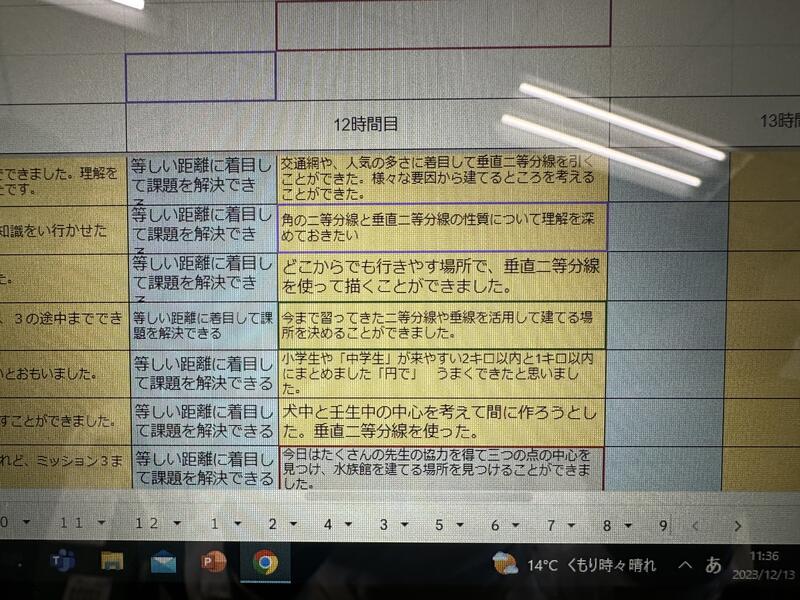

12月13日(水)栃木県教育委員会:学力向上コーディネーター・指導主事の先生方をお迎えして、数学と英語の研究授業が行われました。数学では「壬生町を盛り上げるための施設を建てたい。どこに建てたらいいかな?」の問われ、子どもたちは「あったらいいな」と思う施設を建てるための条件を確認して、トレースしていました。

友達と意見を出し合いながら「駅から近い方がいいよね」「商業施設から近い方が人がたくさん来るのでは?」「小学生に来てほしいから、小学校の近くがいいかな?」と熱い議論の末、必要な情報をトレースすることで、地図が単純化され、等しい距離を考えやすくなりました。2つの地点から等しい距離・2つの交通網から等しい距離を作図で求めていました。根拠が明らかになるようにスライドにまとめ、共有しました。

「日常の世界」の課題を「数学の世界」の課題に置き換えて考えられること。そして、それを「日常の世界」に戻すというサイクルを意識した授業でした。

英語では、「短い動画にナレーションを付けて伝えよう」ということで、動画の会話を聞き取ることからスタート。工夫された動画から、とにかくアウトプットする量を増やしたい!!という想いが伝わってきます。その想いを受け、子どもたちも必死に聞き取って、ジャムボードに入力・・・。

他のグループのまとめ方を参考にしたり、現在進行形の使い方を確認したり、協働的な学びが進められていました。タブレットで翻訳機能を使ってみたものの、相手に伝わらない・・・相手に伝わるような文にするためには?と更に思考を深めていました。

赤ちゃんが家族の会話から日本語を覚えるように、子どもたちがインプットしていく中で、アウトプットの経験が様々な表現をつなげていくことを期待しています。

数学も英語も「探究的な学び」がされていました。大画面TVに加え、プロジェクターが整備されたことで、子どもたちの考えを投影して発表しやすくなりました。パフォーマンス課題に取り組むことで、子どもたちの探究心はもっともっと向上していきますね。

研究会では、授業づくりで悩んでいたことを指導主事の先生に相談させていただきました。有意義な時間を共有ことができました。お忙しい中、ご来校いただき、支えていただいているような温かな言葉かけに心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

合唱発表会応援メッセージ✨

12月8日(金)に行われた合唱発表会をご覧いただいた保護者の皆様からの「応援メッセージ」と「お昼の放送」をハッピーボックス(←ここをクリック)に掲載しました。お昼の放送でも紹介させていただきました。是非、ご一読ください。

当日は緊張した表情の子どもたちでしたが、音楽の授業はこんなにも笑顔で歌っています。楽しくなるような仕掛けがた~くさんの50分はあっという間。初めは歌詞を覚えることで必死でしたが、練習を重ねるごとに「一息吸う」「音を合わせる」「音を重ねる」ことが上手くいくと嬉しくなってきます。そして、美しいハーモニーと心が重なり、「想いを届けたい」と子どもたちの心が育っていく過程を見せてもらいました。

たくさんの保護者の方に鑑賞していただけたこと、YouTubeライブ配信を視聴していただけたこと、そして送っていただいた「応援メッセージ」の素敵な言葉の数々に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

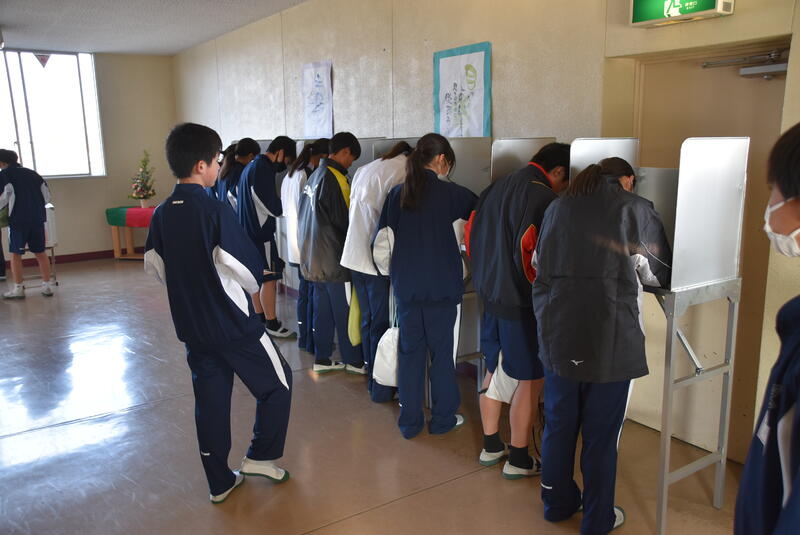

生徒会選挙

12月15日(金)、令和6年度の生徒会長・副会長を選出する生徒会選挙を実施しました。選挙に向けて立候補者は演説動画を撮影したり、毎朝昇降口に立って選挙活動を行ってきました。そして、選挙前にはパネルディスカッションを実施しました。

パネルディスカッションは現生徒会長と副会長が考えたテーマに沿って、南犬飼中がより良くなることを目指したディスカッションです。今年度は自分の主張をするだけでなく、他の立候補者に質問をしたり、提案を付け加えたりなど、今まで以上にディスカッションという要素が深まりました。その様子からも日頃の授業で友達の発表を聞き、その意見に対して発言する習慣が身に付いていることが分かります。これからの社会は正解のない問いが多い社会と言われています。現在の国語の教科書には議論の仕方を学ぶ単元や合意形成の仕方や意義を学ぶ単元があります。また、各専門委員会での話合いや各クラスの学級会でも議論することを大切に活動してきました。未来を生きる中学生にとって正解のない問いに対し、納得解を導き出す力が求められていきます。

成人年齢が18歳になったことで、中学生にとっても選挙がより身近に感じられるものとなりました。生徒会選挙を通して選挙の意味や価値を理解することも大切な学びです。パネルディスカッション後の選挙では一人一人が1票の価値を認識し、責任をもって投票しました。

立候補した皆さん、本校の課題と向き合い、様々な提案をするなど、実に立派な選挙活動でした。その想いを大切に、これからの南犬飼中をより魅力的な学校に創り上げてくださいね。

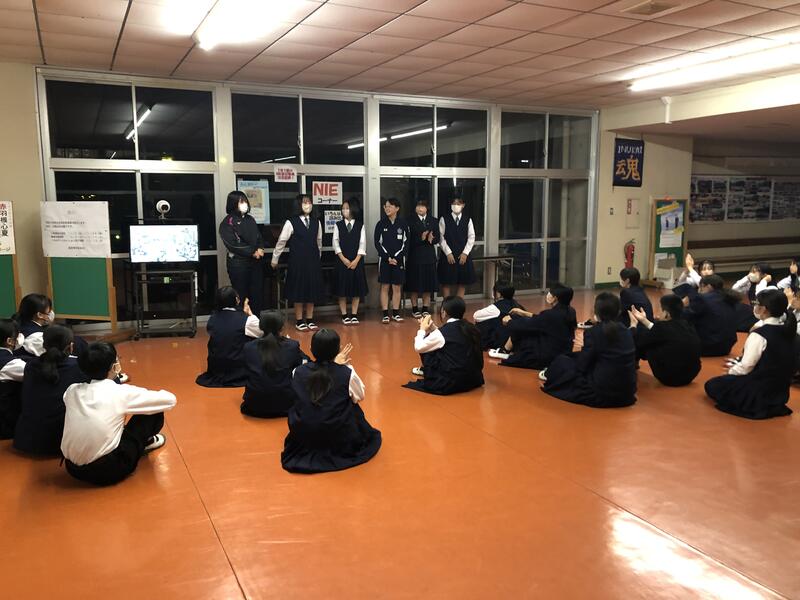

入学説明会

12月14日(木)、小学6年生と保護者の方に来校していただき、入学説明会を行いました。昨年度まではコロナウイルス感染症防止の観点から動画を作成し、オンデマンドで視聴していただいておりましたが、今年度は4年ぶりに本校で開催しました。

生徒会は「学校行事」「本校の伝統」「委員会活動」「部活動」についての説明を行いました。準備の段階から、日頃の生活をきちんと伝えつつ、中学校に入学することが楽しみに感じられる説明にするためにはどうすれば良いかを何度も考え、資料を作りプレゼンしました。また、部活動の紹介も昨年度までは写真を提示しながらの説明でしたが、各部活動からのメッセージ動画の方が想いが伝わると考えて準備しました。

最後に校内見学を行い、中学生が授業を受けている様子を見てもらいました。久しぶりに会い、手を振る姿が印象的でした。本校の生徒はみんな優しいので安心して入学してくださいね。

本校のビジョンは「幸せな時間づくり」です。短い時間でしたが、新入生説明会に参加して良かったなと思っていただけたら嬉しいです。皆さんの入学を楽しみに待っています!

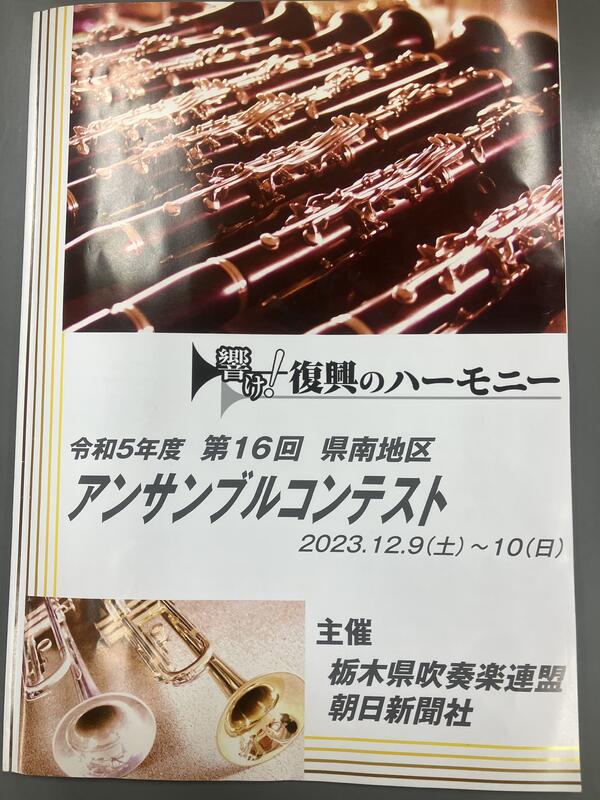

アンサンブルコンテスト

12月9日(土)、吹奏楽部はアンサンブルコンテストに参加しました。

アンサンブルコンテストは3~8人で構成された小グループで音楽を奏でます。少人数だからこそ、一人一人の技術力が試されるコンテストです。本校からは3グループが出場しました。

結果は見事1グループが金賞に輝きました!!おめでとうございます

3年生が引退して1,2年生だけで参加した初めてのコンテストです。準備から片付けまで自分たちだけで行うことで、改めて3年生の存在の大きさを感じたことでしょう。その中での金賞は今までの努力の成果です。これから新吹奏楽部がどんな音楽を奏でていくのか楽しみです。

専門委員会

12月11日(月)、今年度最後の専門委員会が行われました。

各委員会では個々の振り返りと合わせて、委員会全体の振り返りを行いました。また、今後の活動についても話合いを行っていました。

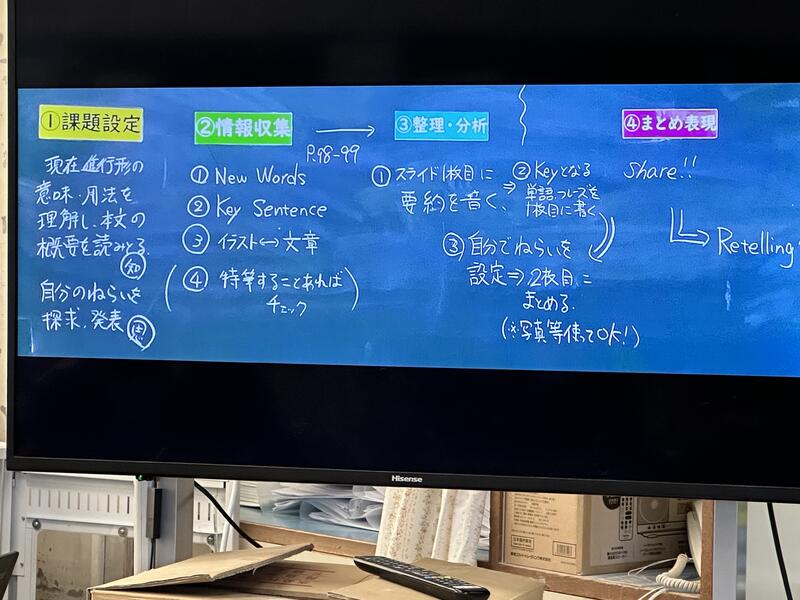

学校は各委員会の活動を中心に動いていきます。委員会活動によって活発で活気のある学校が作られていきます。今年度も自分たちの学校生活をより楽しく、より良くしていこうと新しい取組がたくさんありました。それは総合的な学習で身に付け、各教科でその力を発揮している探究学習の賜物です。自分たちの学校生活から「課題を設定」し、その課題を解決させるために「情報を収集」し、集めた情報から効果的な方法を考えるために「整理・分析」し、実際に実行してみる「まとめ・表現」へと繋がりをもって委員会活動を行った成果です。

社会で生きるためには、「学び続ける」ことが大切になります。今年度の学校課題にも「持続可能な学ぶ姿を育てる」という言葉があります。与えられて学ぶのではなく、自分たちで課題を見付けて学んでいく、そんな姿を多く見られたことが嬉しく思います。これからも「学校は楽しくするところだ!」を合言葉に、生徒主体の活動を期待しています。

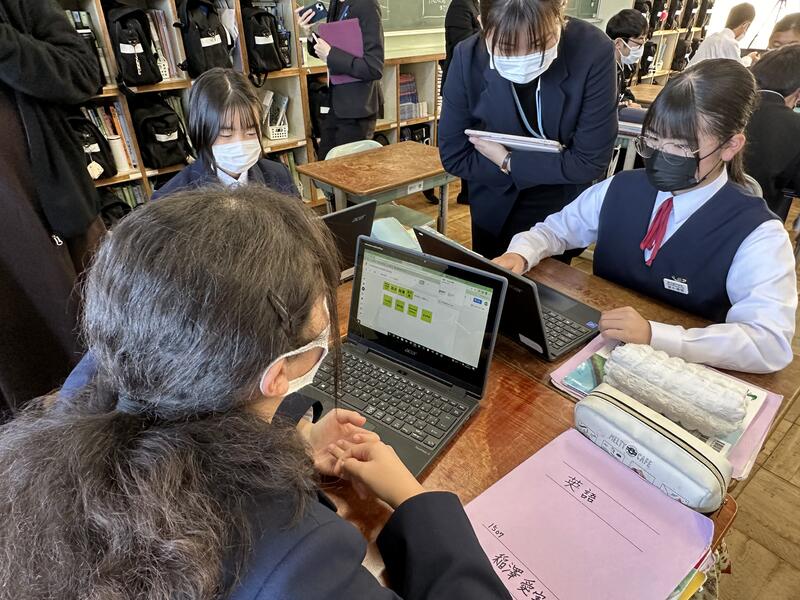

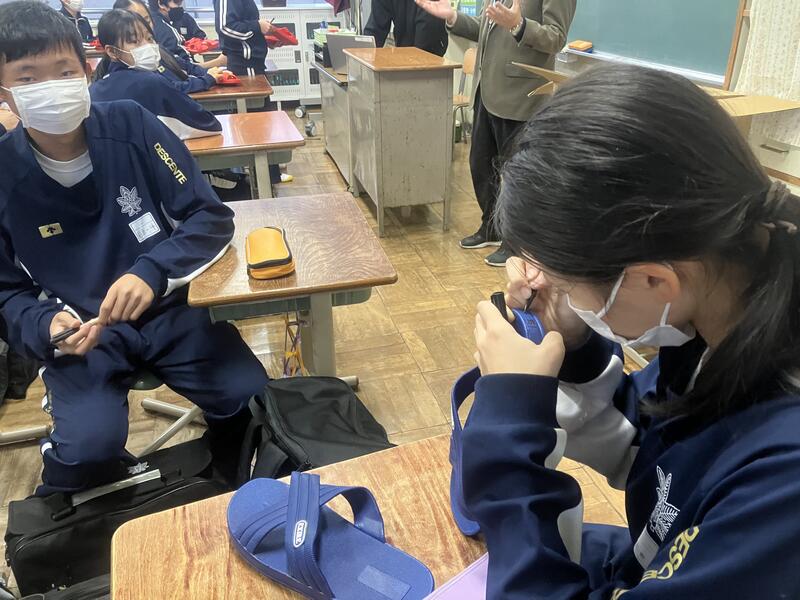

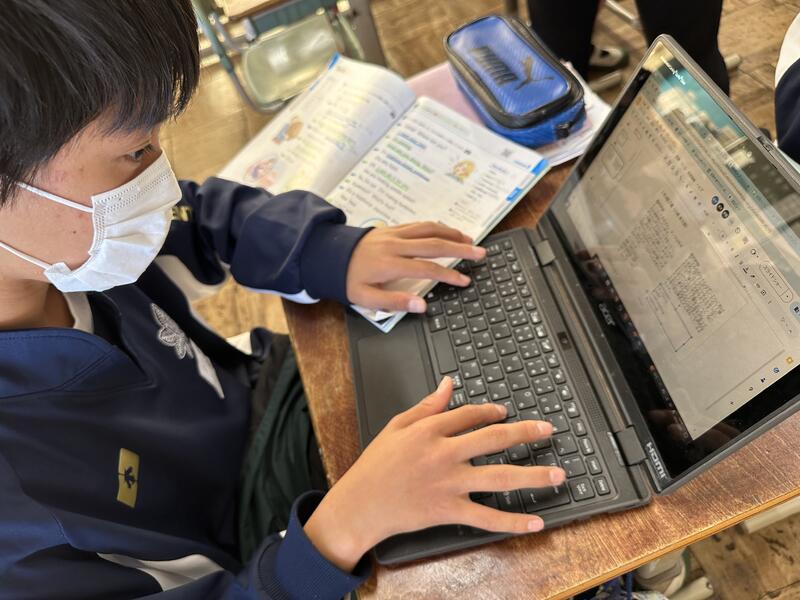

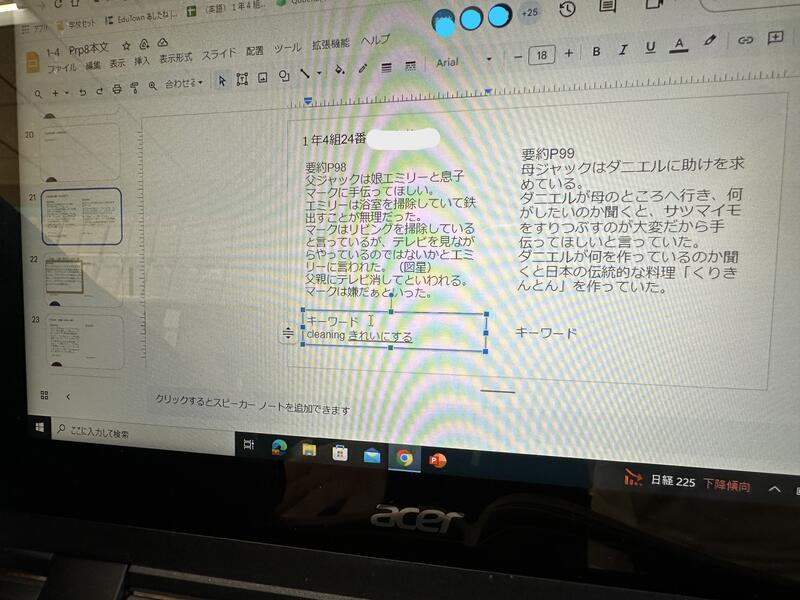

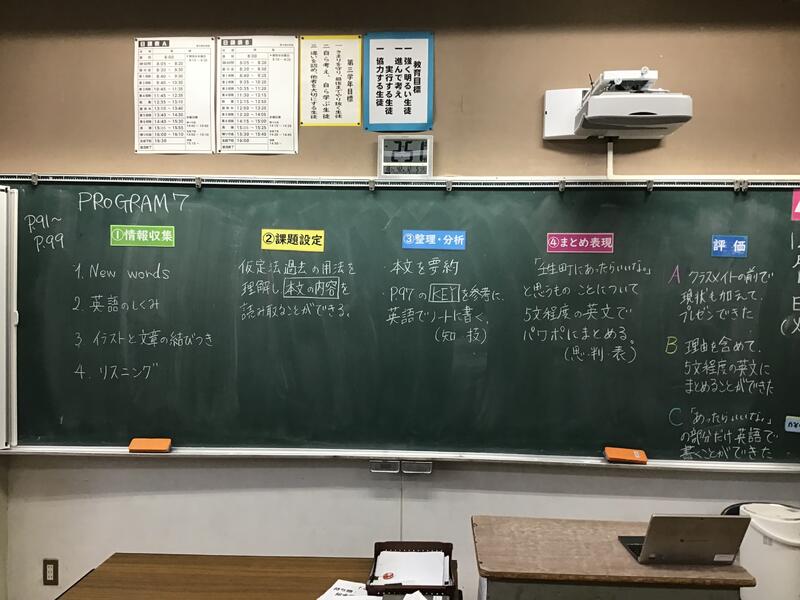

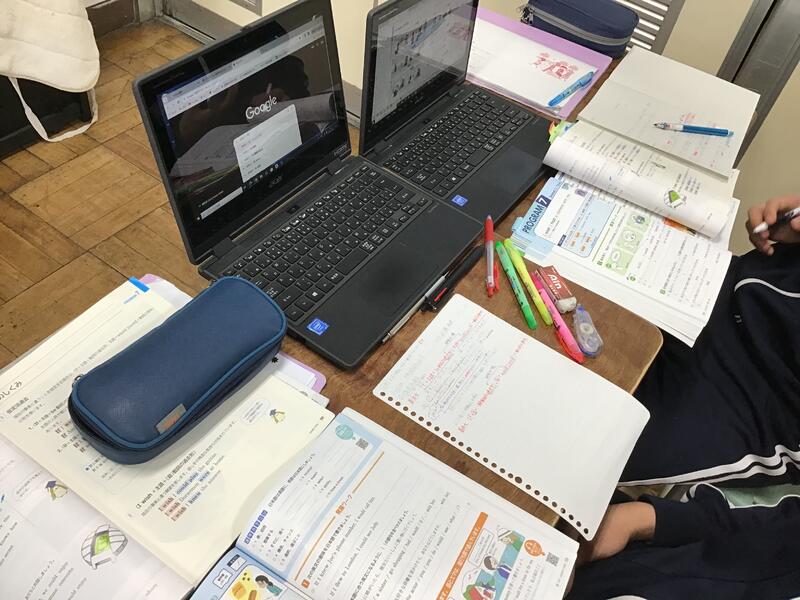

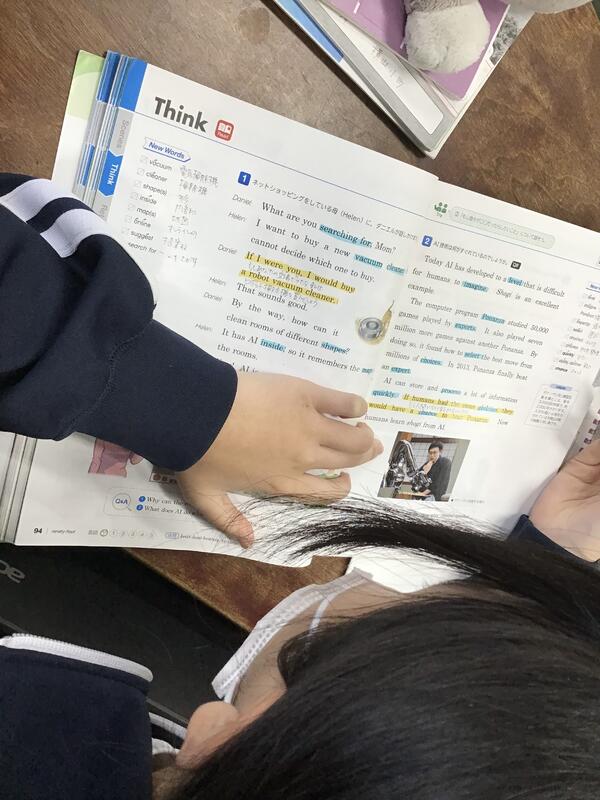

英語科の探究活動

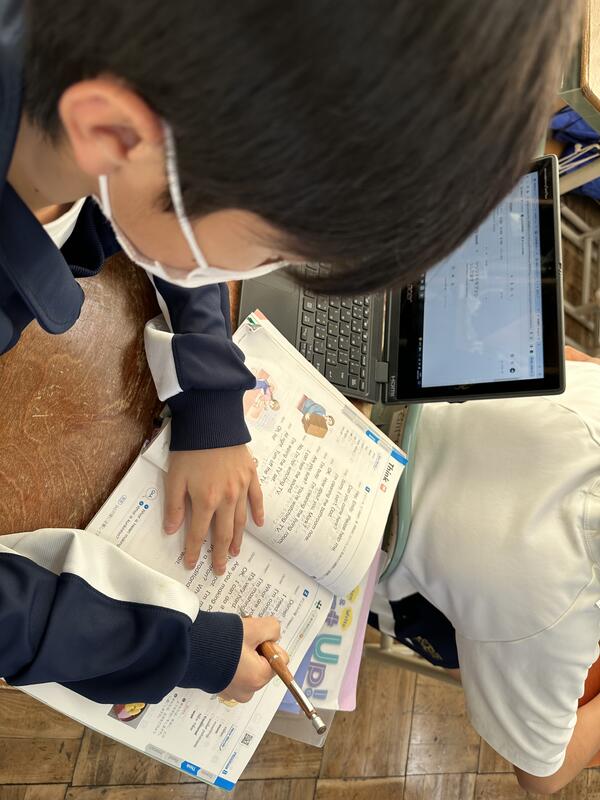

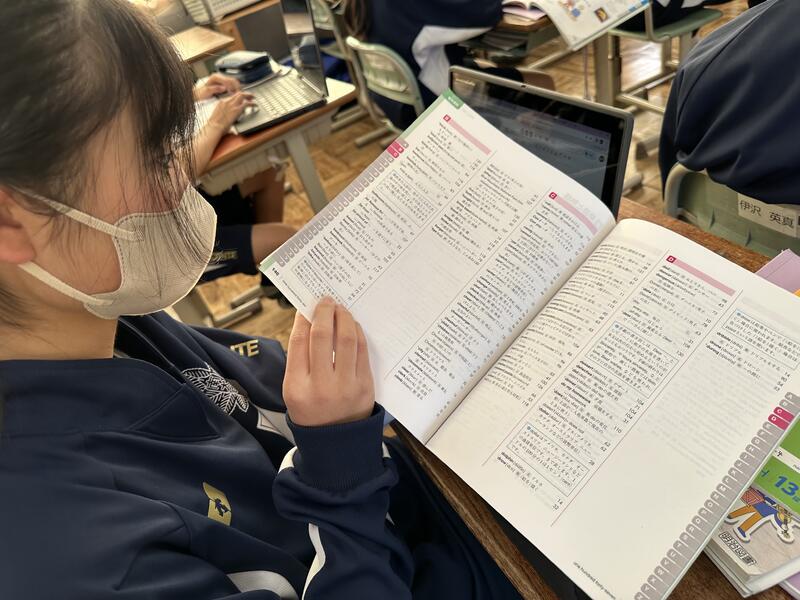

1年生英語科の授業では「読むこと」の資質・能力の育成のために、教科書の要約を行っていました。今までの授業は、先生が一文一文を日本語に訳すことがなされていましたが、今回の挑戦は『子どもたちが教科書に書かれている内容を要約するために、巻末の単語一覧やネットを使って調べ、新出単語や文法などを確認しながら何とかして読み取っていく』というもの。スライドを使って、編集途中の友達の要約も見られることで、自分自身の読み取りとの違いも比較していました。

担当の先生からは、「今まで以上に子どもたちが自分の進度に合わせて何度も聞いたり、読んだりする姿が見られました。読みのレベルが上がってくれば、要約だけでなく扱う本文の文化的背景に切り込んだ問いが生まれるのでは?」と手ごたえを感じていました。

一方、3年生は「書くこと」の領域に挑戦していました。前単元で、本文の内容把握から文化的背景を個人で課題設定して進めた経験を踏まえて、今単元では、本文要約後に「壬生町にあったらいいなと思うこと」を5文程度の英文でまとめ、最終的には発表までを目標にしています。

担当の先生からは、「子どもたちが主体的に集中して取り組んでいました。個のレベルに合わせてアドバイスができるので、互いに声をかけやすく、リラックスして取り組めています。」と確実に子どもたちと学び方を模索できていることを感じていました。

1年生のうちからこれを積み上げていき、3年生になるころには、「英文を英文で要約し、それに対する自分自身の意見を英文で書くことができる」「英文で問いを作り、それに英文で答えることができる」そんな子どもたちに成長することを期待しています。

『自分が学ぶときのように子どもたちにやらせてみる。』大人になっても学び続けることのできる力を付けたい。学校課題である~持続可能な~にせまる挑戦です。子どもたちの姿が、先生たちにとって一番の師です。目の前の子どもたちの変容に、大きな一歩を踏み出したと感じています。

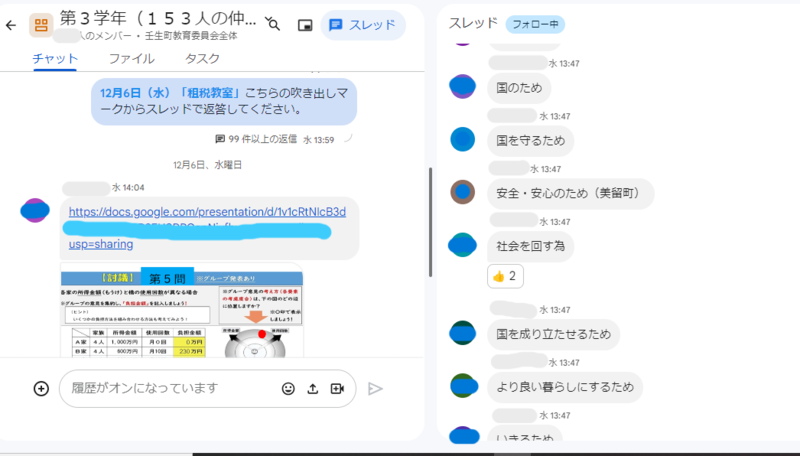

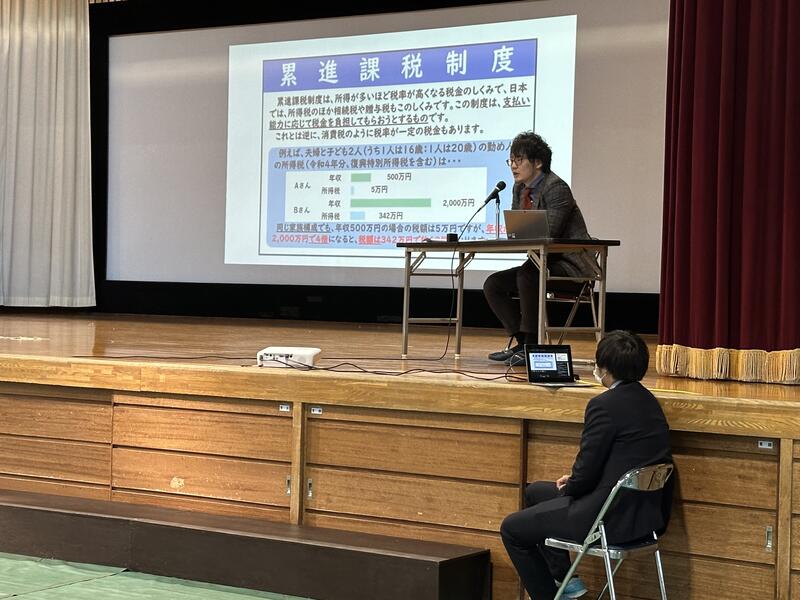

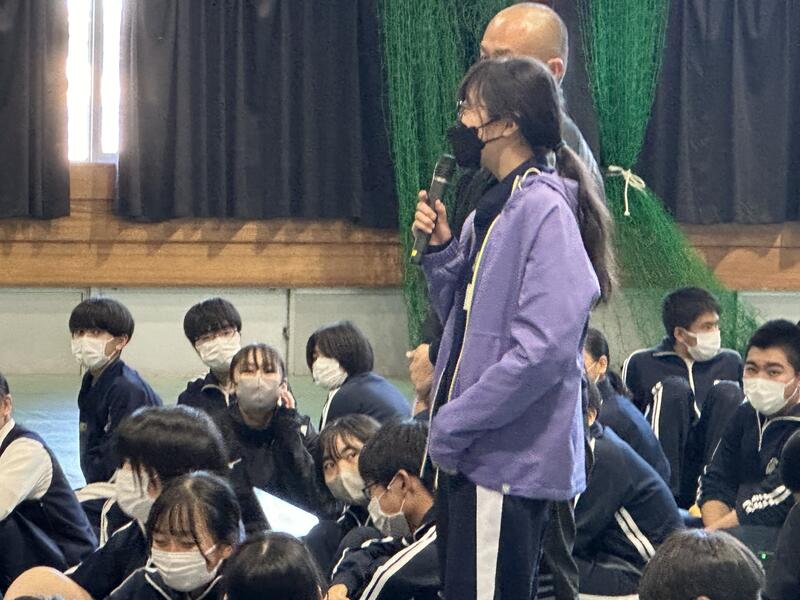

3年生 租税教室

12月6日(水)本校を卒業し税理士・公認会計士として活躍されている先生をお招きして、3年生の租税教室が実施されました。国税庁の資料に基づき、「何のための税なのか?」「どんな種類の税があるのか?」そして「どのような視点で税の公平性を保っているのか?」ということを学びました。

先生の問いにチャットを使って、次々に素早く返答する子どもたち。「税金の話」というと堅いイメージですが、返ってくる答えを拾い上げ、楽しくコメントしてくださったので、和やかな空気が流れていました。

「町のみんなで橋を架けるのにいくらずつ出し合う?」提示された条件が変わるたびに、子どもたちは「どうする?」「このくらい?」「ちょっと待って計算する!」って楽しそうに話し合っていました。

租税教室後の子どもたちの感想には、

動画や話を聞いて税金の集め方や種類がたくさんあることが分かりました。また、税金は国民が安全に暮らすためにあるものだということがわかりました。

税金の重要性については知っていたが、それらがどうやって集められているのか、どう使われているのかを改めて知ることで重要性を再確認できた。累進課税制度は平等より公平を意識した結果の制度なのかなぁって思った。

税金は「平等」で決めるのではなく、「公平」決めることが大切だと分かった。グループワークでほかの人の意見も共有しながら、学べたのでいろいろな目線で考えることができたいい時間になりました。

「平等」と「公平」は似て非なるもので、税金はそれぞれの環境や状況により、公平に重点を置き、我々国民に寄り添った政治を目指していることが分かった。

などが書かれており、楽しい時間の中でしっかりとした学びがあったことが伝わってきました。変化の激しい世の中で先の見通しが難しいとされている今、子どもたちが本校ビジョンの「夢や希望がもてる教育活動を通して」⇒『夢や希望がもてる未来を築く大切な価値観の土台』を形成し、「幸せな時間づくりを応援します」⇒『みんなと幸せな時間を共有しようとする』態度が育まれていくのを感じた時間でした。

母校の子どもたちのために何かできることはないか?と真剣に悩まれ、学校に寄り添った授業を提供してくださった税理士の先生に、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

子どもたちが、先生のように「少しでも母校に・地域に貢献したい」と思える大人に成長してくれることを願って・・・。

合唱発表会

12月8日、1,3年生は合唱発表会を実施しました。

今年度は音楽の授業の中での練習に加え、1週間という短い時間ですが、クラス練習を昼休みに行いました。クラス練習を行うと、合唱に対する気持ちが高まりました。本番では、どのクラスも一生懸命に歌い、練習の成果を十分に発揮しました。

最後に教頭から、犬中の「犬」と各クラスの合唱の「歌詞」を盛り込んだ、賞状が贈られました。心のこもった素敵な賞状に生徒は目を輝かせていました。

本校のビジョンは「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」です。校長の講評の中に「歌は改めていいものだなと感じました。」という言葉がありました。歌った後の緊張から解き放たれた生徒のほっとした笑み、生徒の合唱を写真やビデオにと撮影する保護者、生徒の頑張りを懸命に応援する教職員の姿が印象的でした。まさに、生徒・保護者・教職員にとって幸せな時間となった合唱発表会でした。

来校していただいた保護者の皆様ありがとうございました。