学校生活の様子・ブログ

制服検討委員会に向けて

11月2日(木)放課後に生徒会役員と代議員が集まり、新しい制服について検討しました。第2回制服アンケートの結果から、本校らしさを表す制服について、どのようなカラーで検討を進めていくかを取りまとめました。明石スクールユニホームカンパニーの方にもお越しいただき、アドバイスをいただきました。

アンケートには、「全体的にすっきりとした印象になるような制服が良いと思います。」「スマートで中学生らしいきちんとしたスタイルが望ましい。」「誰もが制服で学校に行きたくなる制服にしてくれると嬉しいです。」「おしゃれでシンプルなもの色は落ち着いたほうのが、授業や行事の時には良いと思う。」「動きやすく、軽いものがよい。」と書かれており、落ち着いた雰囲気のものを好むことが伝わってきました。毎年、生活の心得の見直しで、より過ごしやすい学校について一人一人が考え、話し合ってきているからこその感覚であると感じました。

話し合いでも、サンプルを試着しながら、アンケートの結果を踏まえ「このくらいのトーンがいいよね」「白を入れたいけど明るくなりすぎちゃうから、シャドウではどう?」「白のシャドウが難しいならグレーは?」と様々な視点で全体のことを考えている意見がたくさん聞こえてきました。徐々に、子どもたちのイメージが明らかになると「あ、この感じ。いいじゃん!」と、とても楽しそうに充実した表情を見せてくれました。次の世代に伝えたい想いがそこにはあります。話し合いの結果は、11月9日(木)制服検討委員会に生徒会から提案させていただきます。

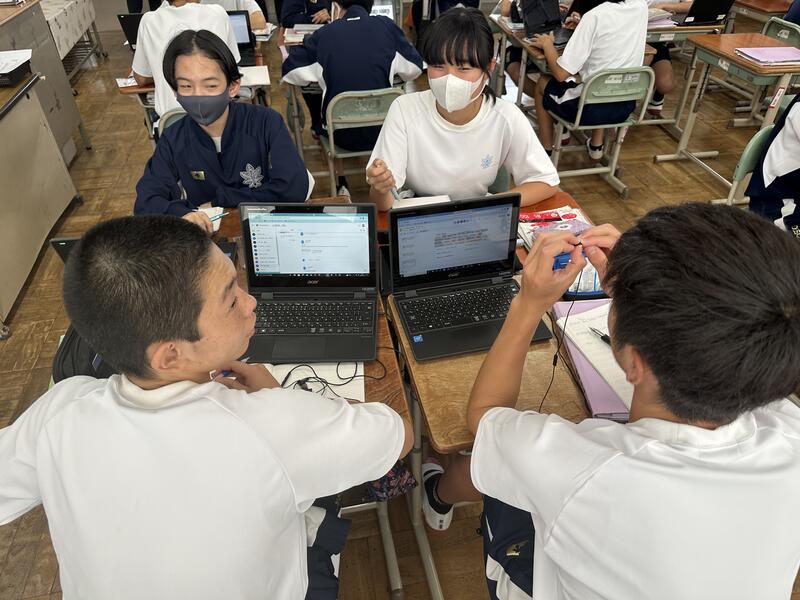

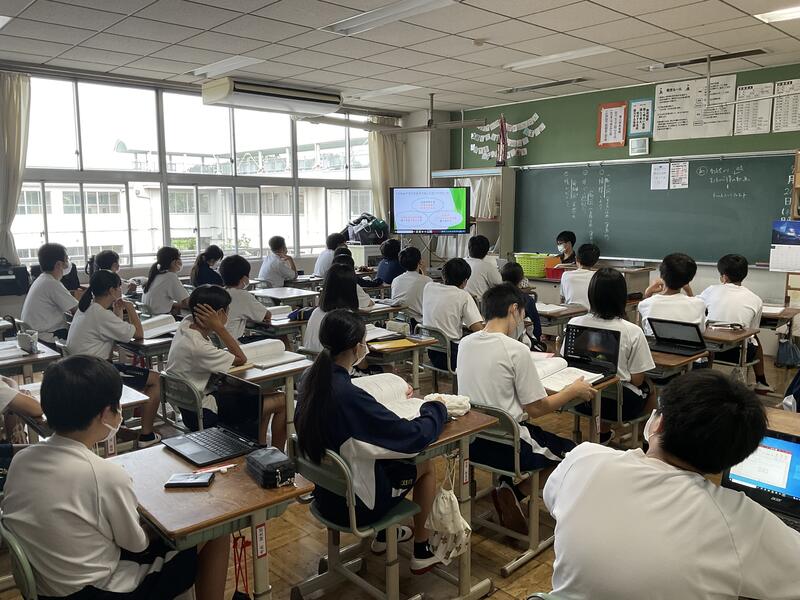

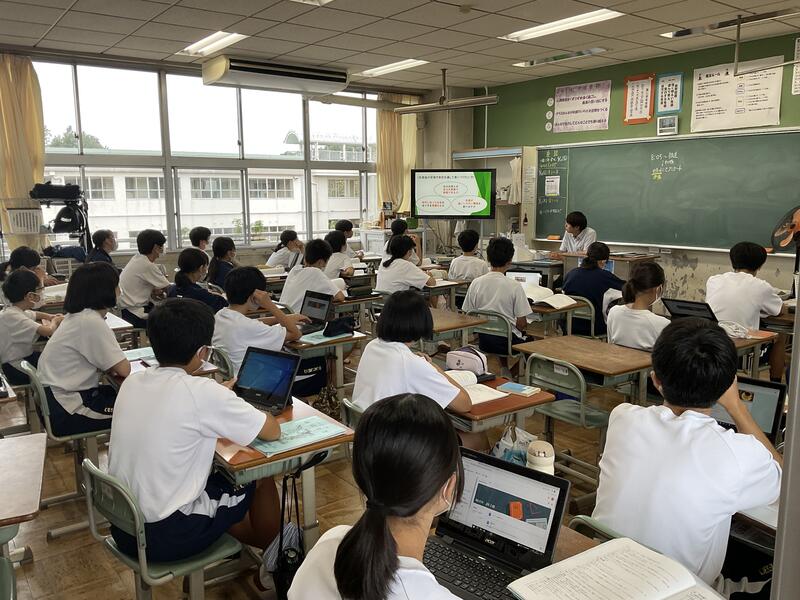

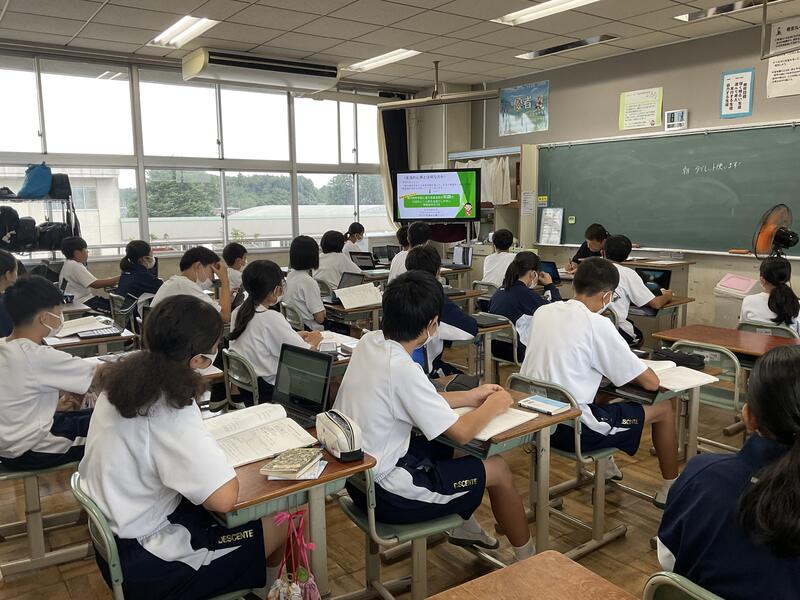

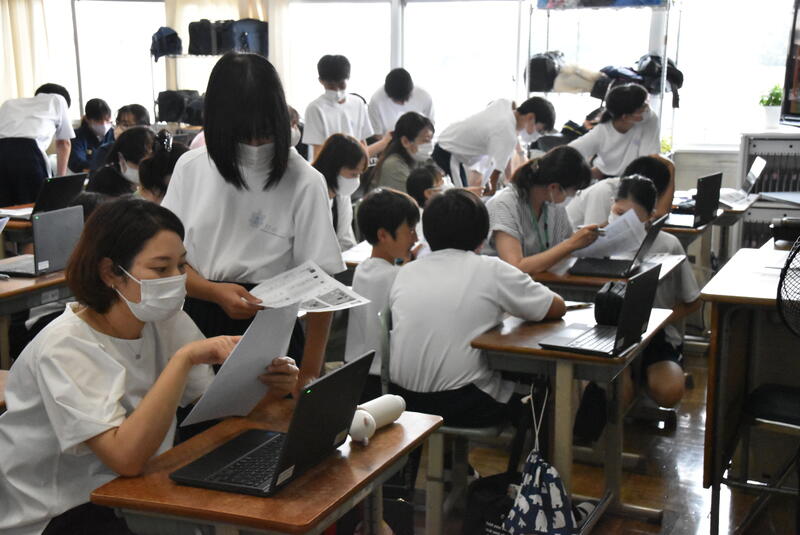

研修から実践へ(国語)

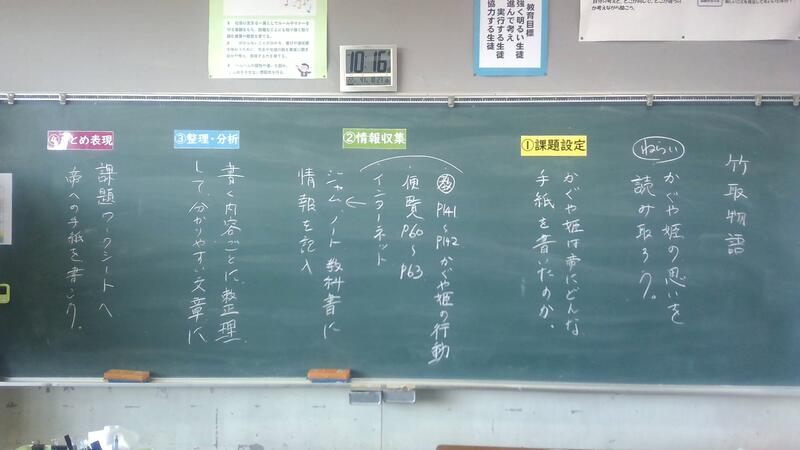

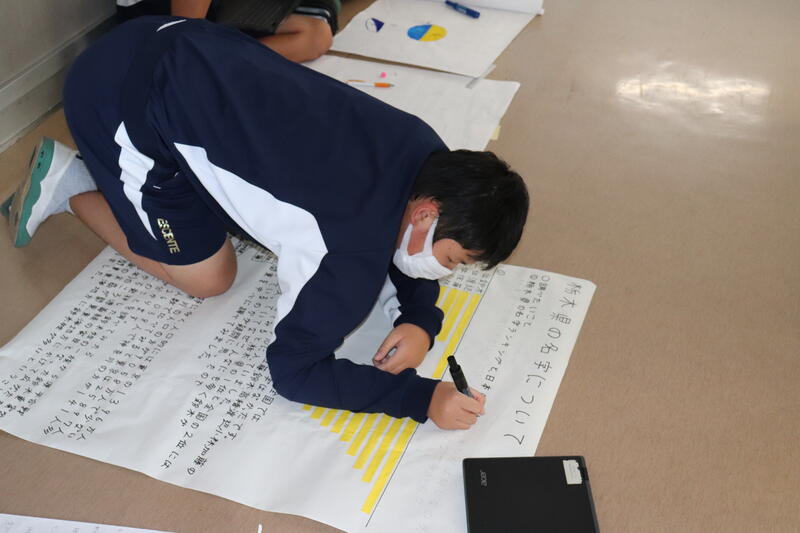

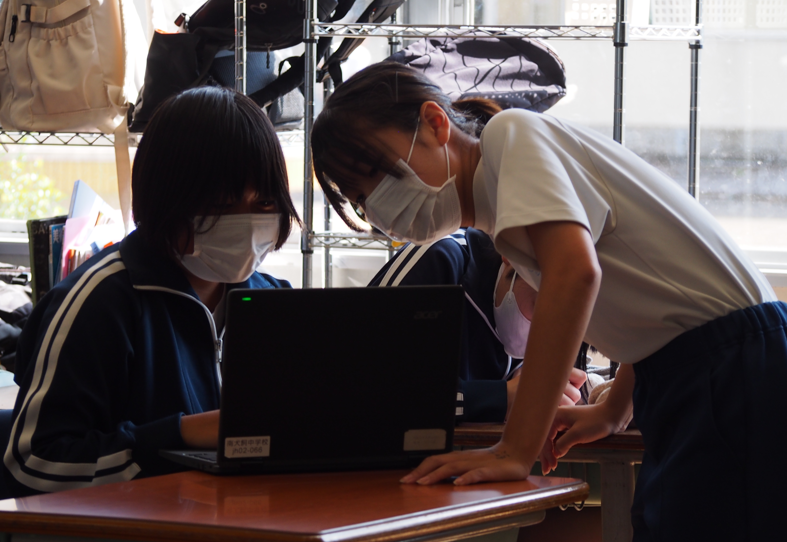

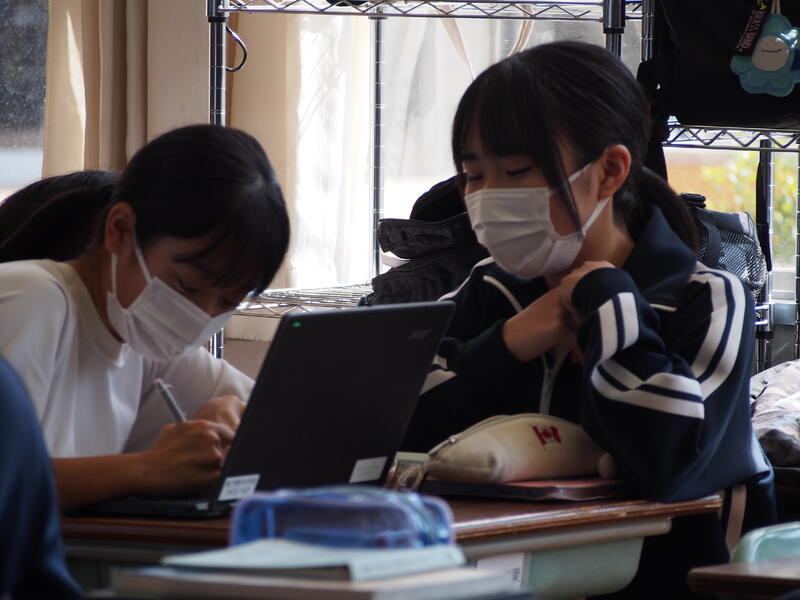

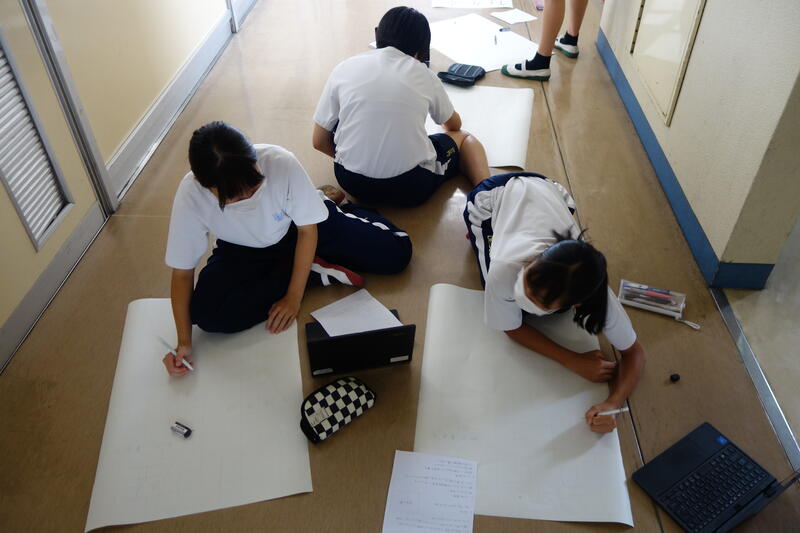

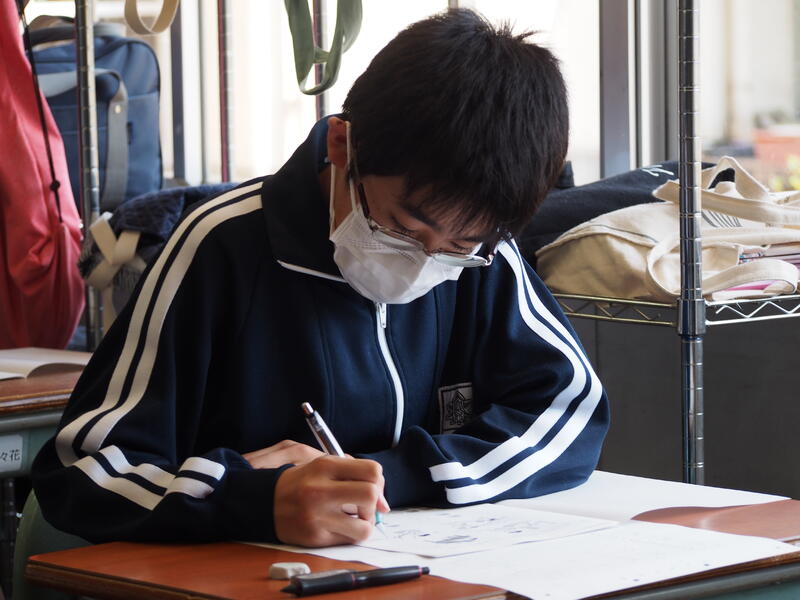

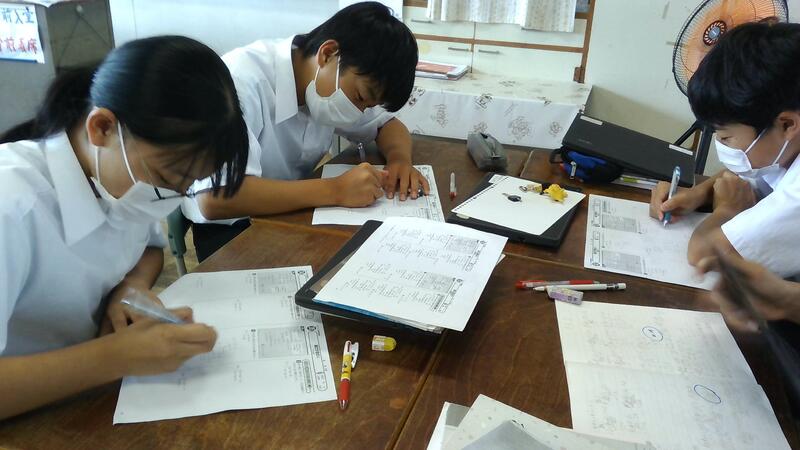

1年生の国語の授業では古典教材である「竹取物語」を学習しています。

中学校の古典教材の大きなねらいは、古典の世界に親しむことです。古典のリズムに触れ、現代にも通ずる人間の気持ちなどを学習していきます。

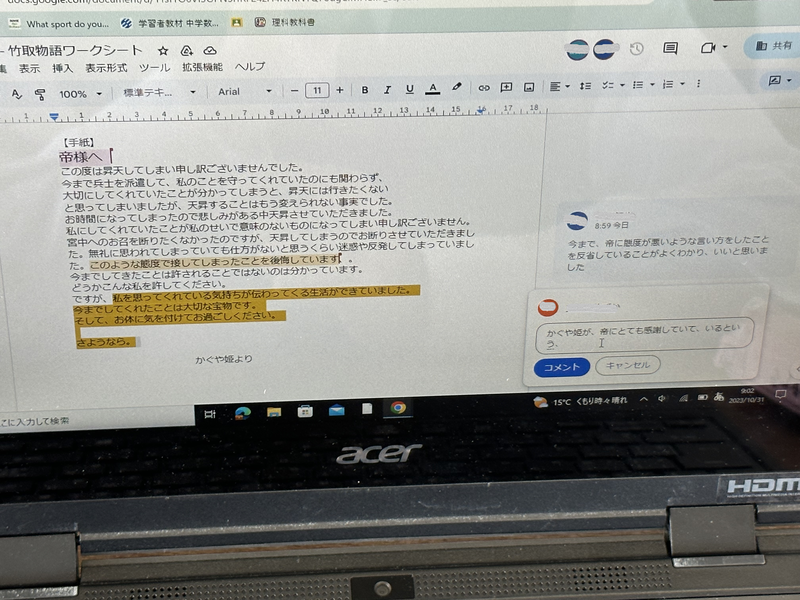

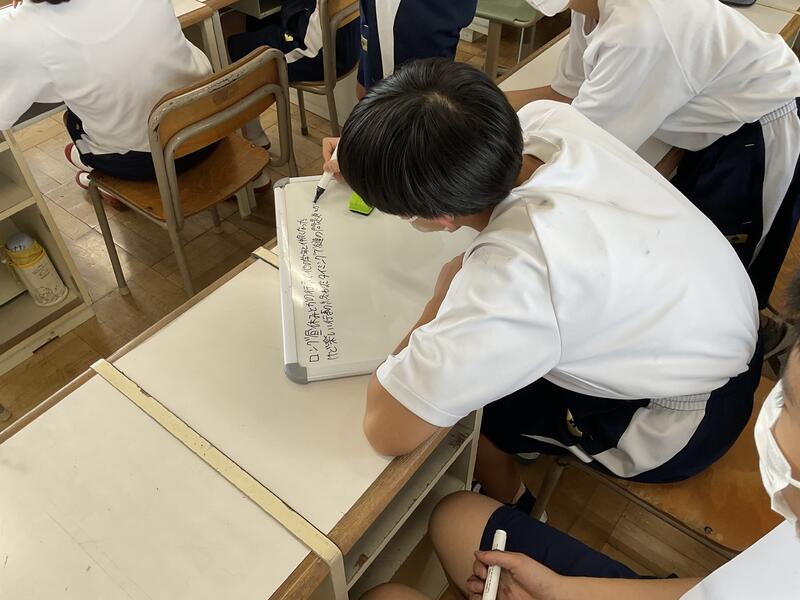

今回は、かぐや姫が天に昇る前に帝に手紙を書いたところから、かぐや姫の心情の読み取りを行いました。実際にかぐや姫になりきって帝に手紙を書く言語活動を通して、かぐや姫の心情に迫りました。

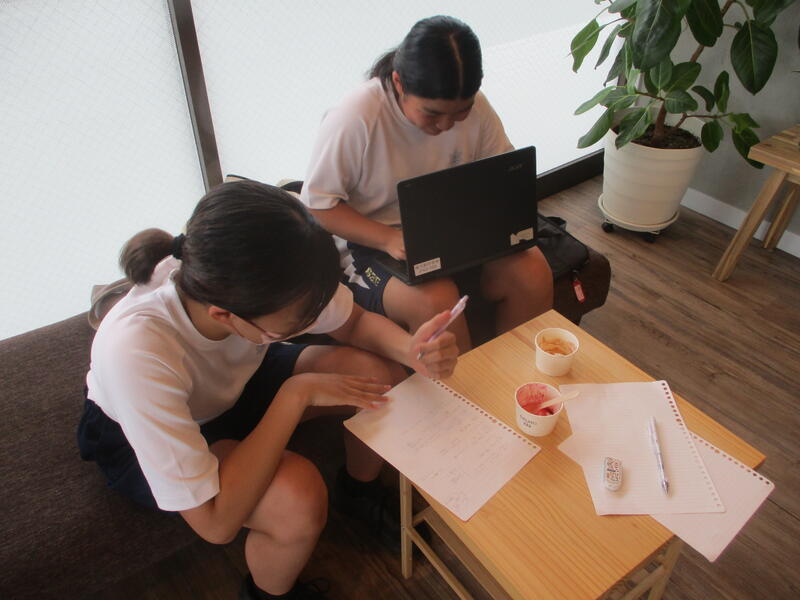

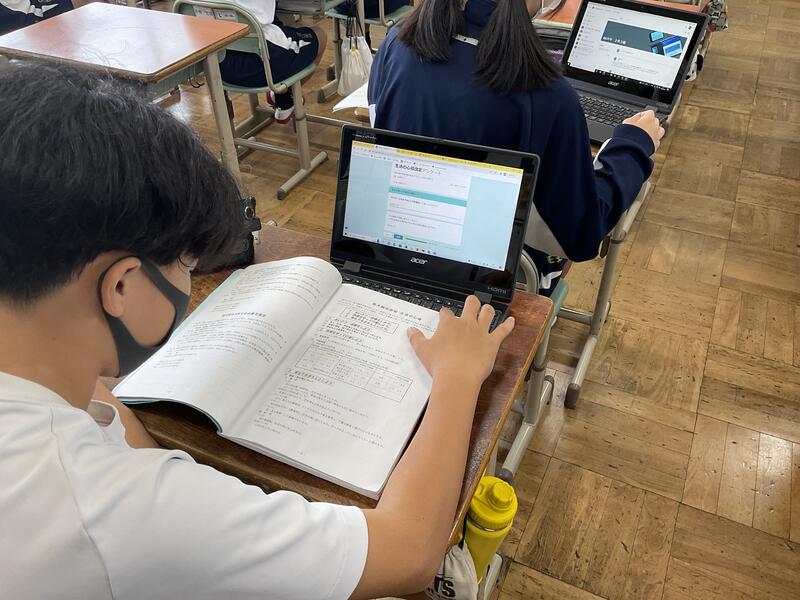

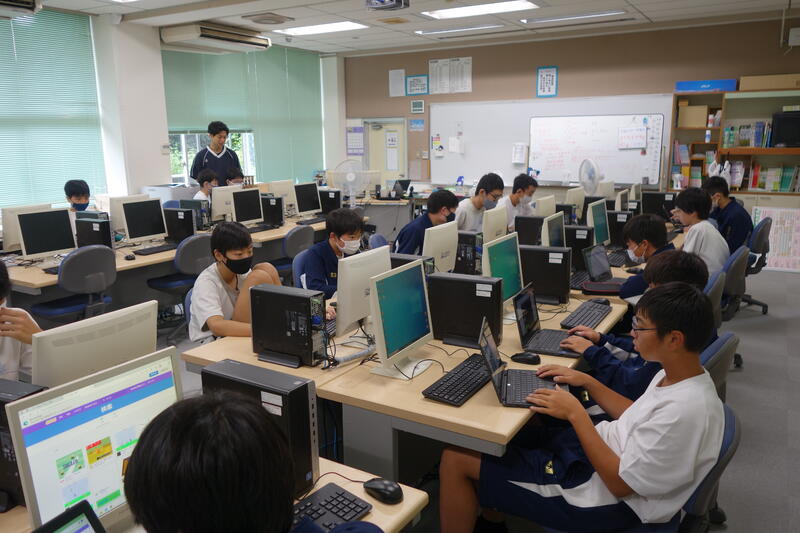

手紙を書くにあたり、教科書の文章を読み、かぐや姫の行動から心情を読み取りました。また、便覧を参考にしたり、分からない語句や事柄をインターネットで調べたりして情報を集め、書く内容ごとに整理・分析を行いました。

かぐや姫の手紙には①兵士を派遣して守ろうとしてくださったにも関わらず昇天していくことの悲しみ ②宮中へのお召しを断った理由 ③無礼な者と思われてしまったことへの心残りなどについて綴られていたと教科書に書かれています。つまり、この内容を含んで手紙を書く必要があるわけです。

2年生が4月に実施する「とちぎっ子学力調査」の国語には、様々な情報を加味して文章を書く力が試される問題が近年出題されています。今回の言語活動は同様の活動になります。授業を通して、現代を生きる生徒にとって必要な力を身に付けられるよう、しっかりとアプローチしていくことが大切であると考えています。

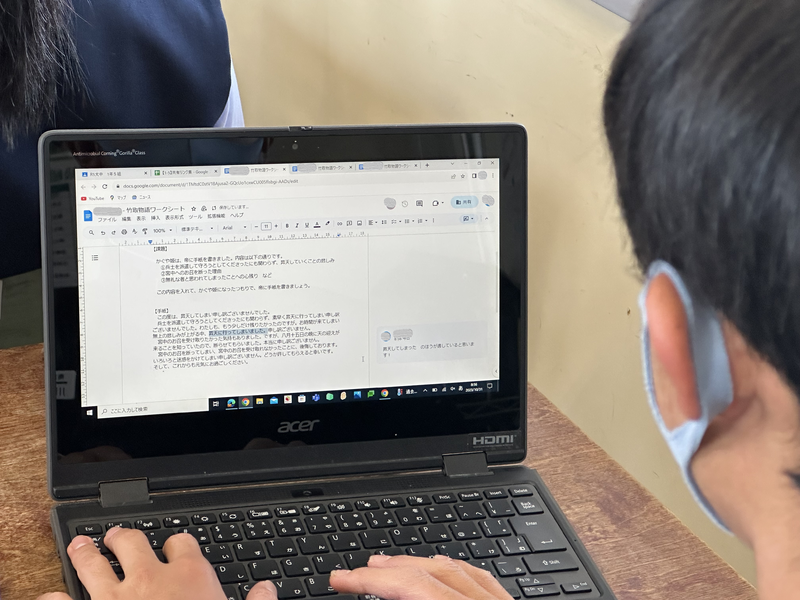

また、実際に生徒が活動をし始めると、「帝への手紙だから、言葉遣いは丁寧にだよね。」「お礼や謝罪の気持ちが含まれる手紙だから、こっちの言葉の方が帝に伝わるんじゃないかな」など、相手意識を大事に書き出しました。

「中学校学習指導要領(国語)の1学年:書くこと」には、「読み手の立場に立って、表記や語句の用法、叙述の仕方などを確かめて、文章を整えること」が指導内容として記されています。まさに生徒は読み手の立場に立って考えて書き始めたのです。書くことの単元で身に付けた力を発揮していました。

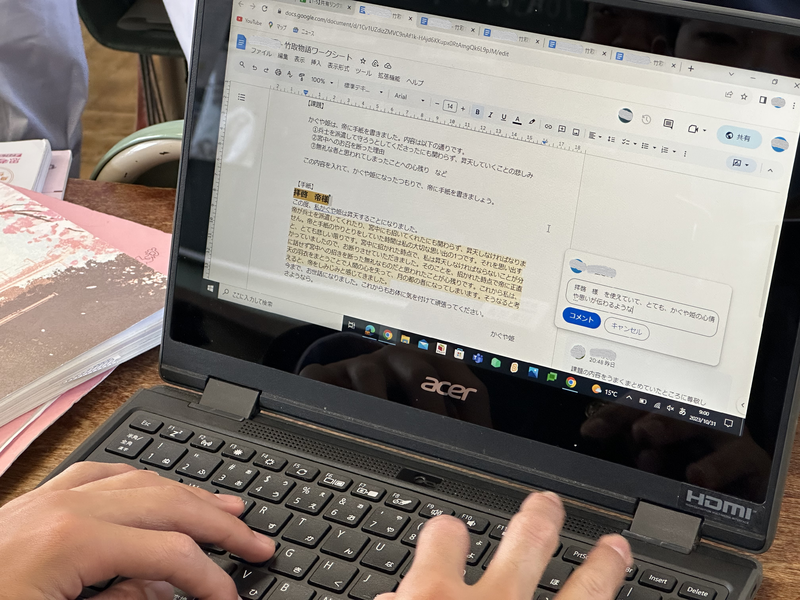

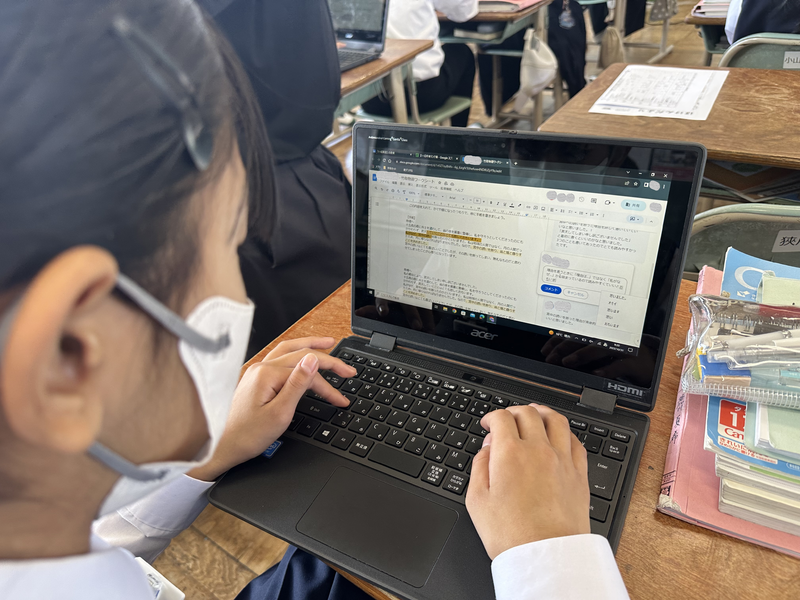

そして、書いた手紙を互いに読み合い、推敲したり認め合ったりすることで、国語力だけでなく、自己有用感や自己肯定感も高まっていきます。友達が書いた手紙を読み、良いところや改善点をコメントし合い、そのコメントを参考に自分の文章を書き直して手紙が完成しました。生徒の振り返りには、「手紙を書くにあたって丁寧な言葉で書いたり、どのように書けば気持ちが伝わるのかなどを考えて書くことの大切さを学ぶことができました。」「友達のものを見て、自分とは意味が同じでも違う文で書いてあったので面白いと思った。」「友達の手紙の内容を見て、お手本にし、少し修正しました。友達と協力して書くことも大切だと思いました。」などがありました。国語科の見方・考え方についてや友達との協働的な学びの価値について考えを深めていました。また、「敬語をうまく使うことができなかったり、言葉選びができなかったりしたので、次は書き方を工夫していきたいです。」など、自分自身の新たな課題を見つけた生徒もいました。

「授業は学校の生命線」であり、「生徒たちの幸せはここにある」ことを大事に、これからも楽しく学べる授業を実践していきたいと思います。

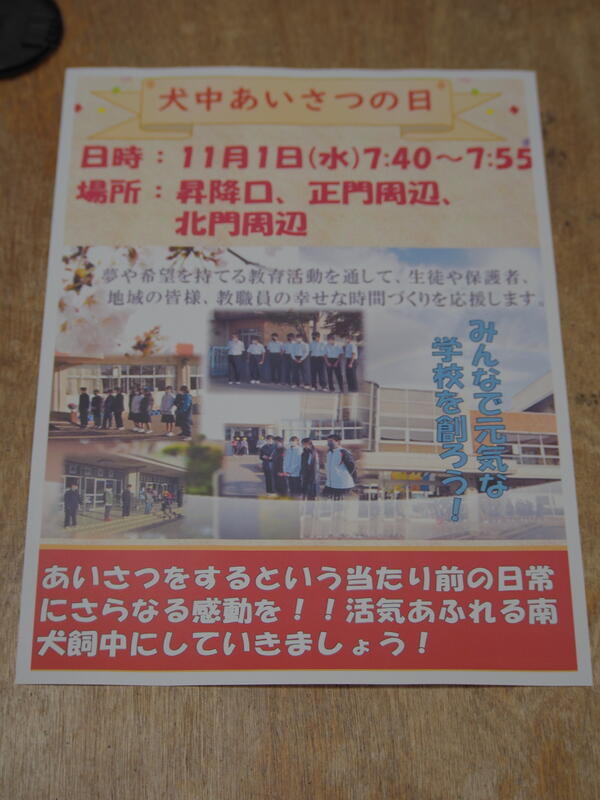

犬中あいさつの日

毎月1日は犬中あいさつの日としています。昨年度、生徒会が「あいさつで、もっとみんなを元気にしたい!」という思いから始まりました。あいさつ運動を有志で行うことで、やらされているあいさつではなく、自分たちからするあいさつへと変えていきたいというねらいがありました。この1年で元気で明るいあいさつが増えています。

11月1日(水)、肌寒い朝でしたが、数多くの生徒があいさつ運動に参加していました。これからさらに寒くなっていきますが、皆さんの元気なあいさつで、温かい学校を作ってほしいと思います。

幸せな時間づくり

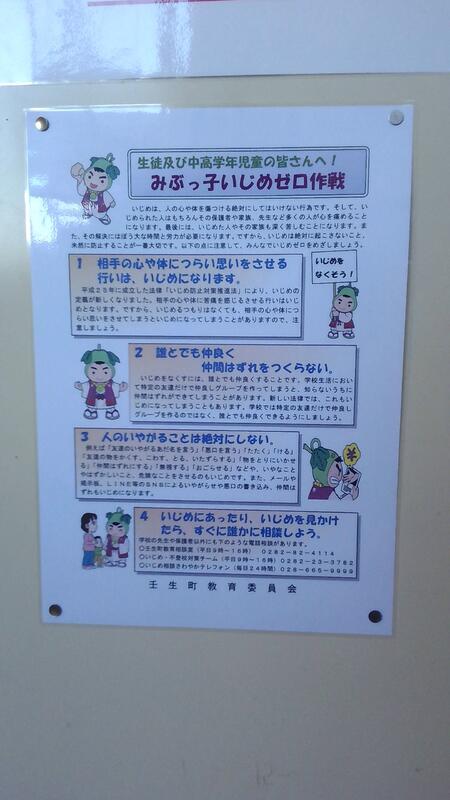

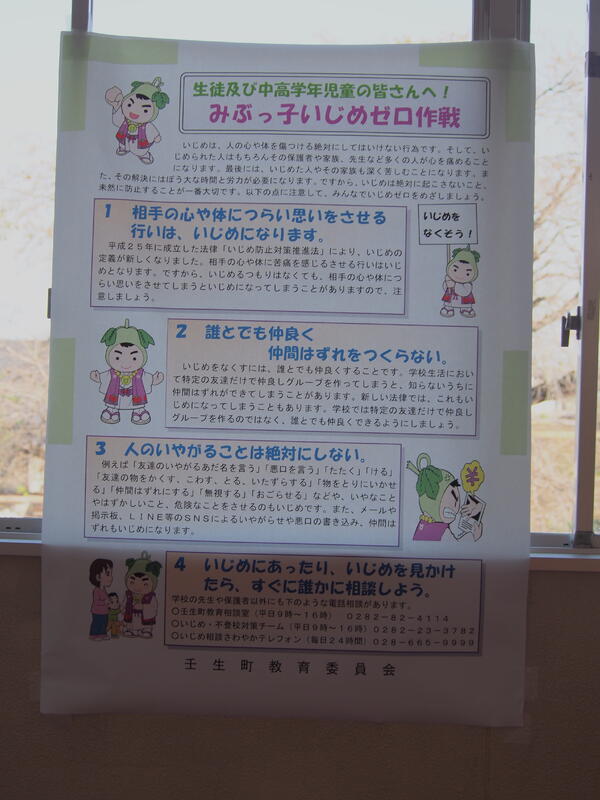

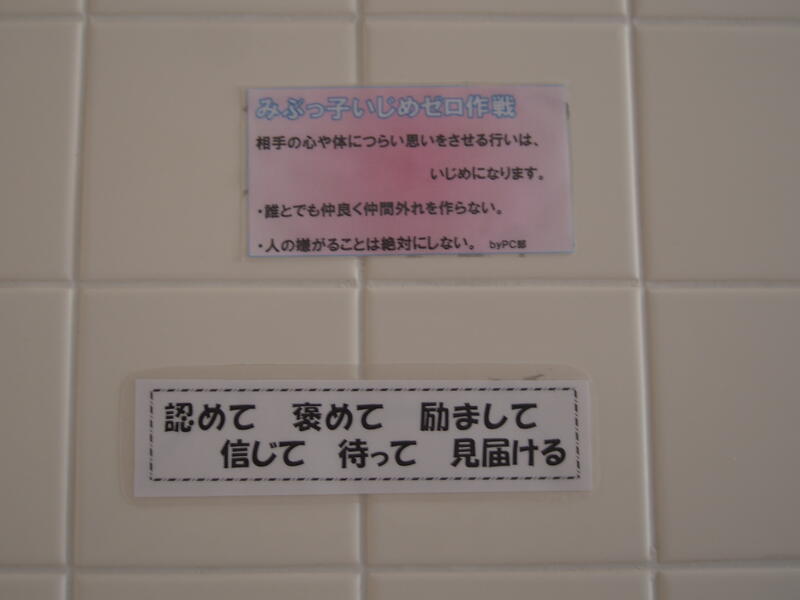

本校のビジョン「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」を体現できるよう環境づくりを進めています 幸せな時間づくりたのためには、生徒同士の人間関係づくりが大切です。本校では、各教室・各階のフロア・トイレ・昇降口・職員室など、校舎の様々なところに「みぶっ子いじめゼロ作戦」を掲示しています。

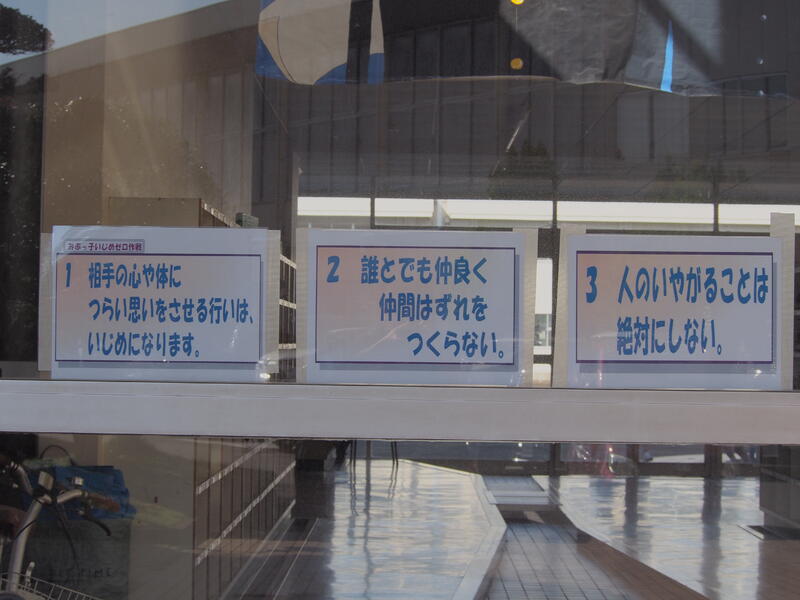

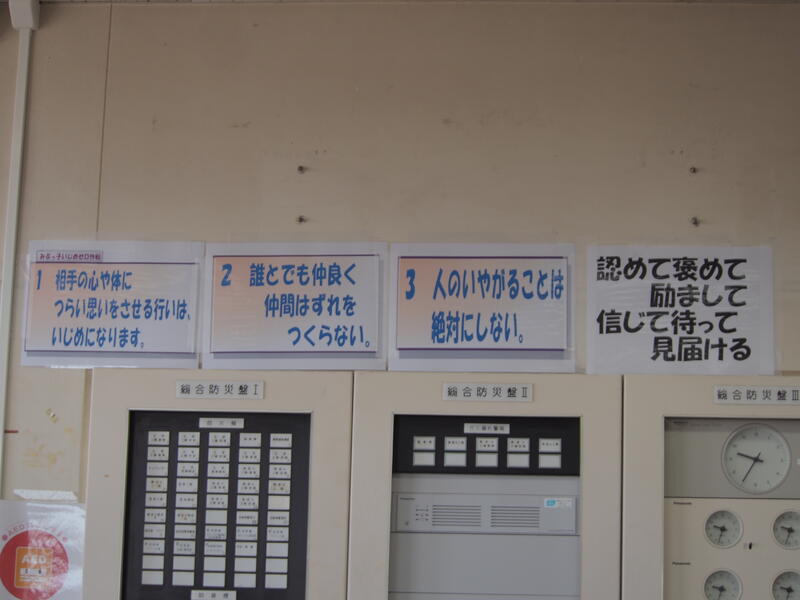

1.相手の心や体につらい思いをさせる行いは、いじめになります。

2.誰とでも仲良く仲間はずれをつくらない。

3.人のいやがることは絶対にしない。

4.いじめにあったり、いじめを見かけたら、すぐに誰かに相談しよう。

大切なのは、生徒自身が「いじめをしない、させない、許さない」という意識をもち、生活していくことです。

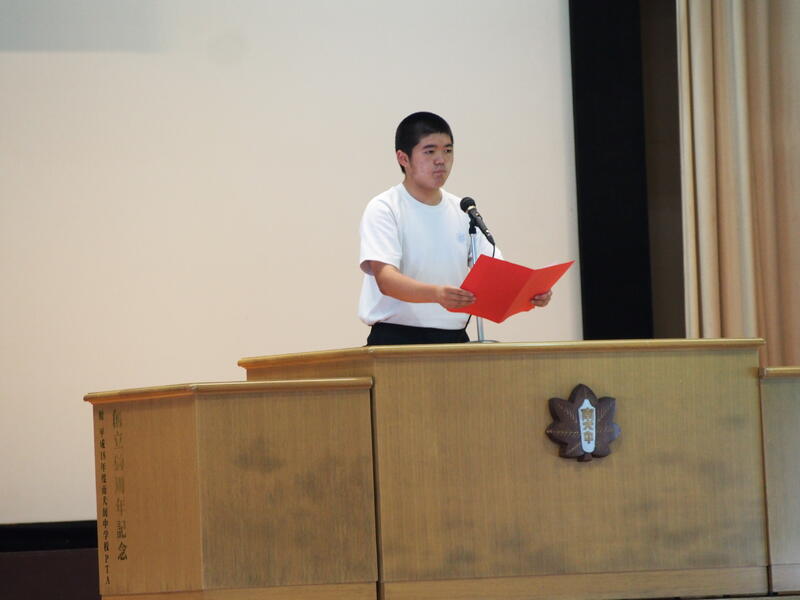

6月1日には「犬中いじめゼロ集会」を行い、生徒会長から「いじめ防止対策推進法」の説明をしたり、生活委員長からいじめをしない・いじめを止める人のしるしであるイエローリボンについての説明をしたりし、イエローリボンを配付しました。そして「犬中いじめゼロ宣言」を全校生徒で行いました。

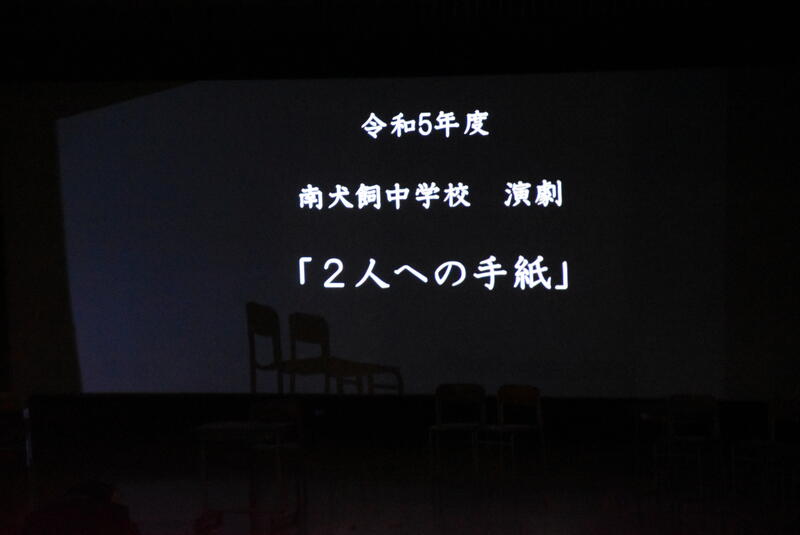

輝光祭では、演劇コースがいじめを題材に、演劇を行いました。誰もがいじめの当事者になりうること、誰もがいじめをさせない、いじめを許さないという意識をもつことの重要性を改めて考えさせられる、心に響く熱演でした。

いじめはいつどこで起こるか分かりません。だからこそ、教職員だけでなく、生徒自身も一緒になっていじめについて考え、いじめをしない・させない・許さないを体現していくことが大切になると考えています。

みんなが安心して登校できる、みんなが安全に過ごせる学校に。チーム南犬飼で幸せな時間づくりを進めて参ります。

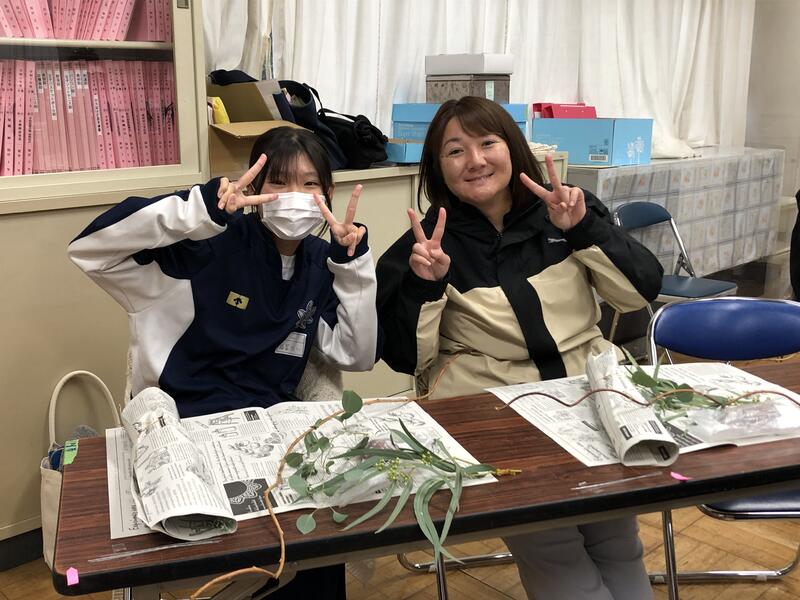

教養委員会「クリスマスリースづくり」

10月28日(土)PTA教養委員会主催で、講師の方をお招きしてクリスマスリースづくりが開催されました。生徒や小学生も参加して、素敵なリースをいろいろなお話をしながら作っていました。教室はユーカリの香りでいっぱいになり、幸せな時間が紡がれていました。

出来上がったリースを手に記念写真!!

「コロナからようやく明けて、このようなワークショップに参加できて、楽しい時間が過ごせました。」

「同じ素材なのに、みんな違う仕上がりになって、面白かったです。出来たリースもみなさん素敵でした。」

「素敵な、リースが出来上がり満足して帰宅できました。家族にも褒められ、自宅に飾ってあります。癒される香もするのでリラックスできています。」

と、参加された方々からコメントいただきました。学校からコミュニティーが広がっていくことで、保護者の方、地域の方の幸せな時間につながればと思います。

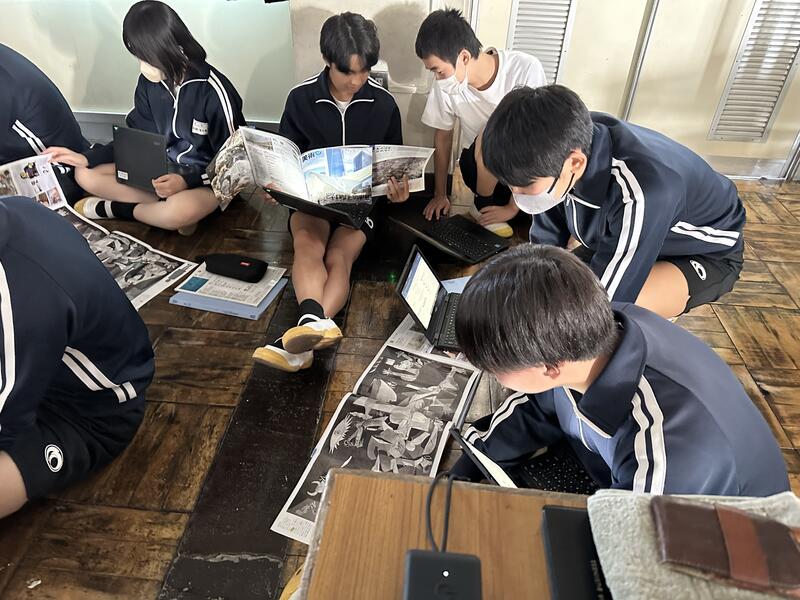

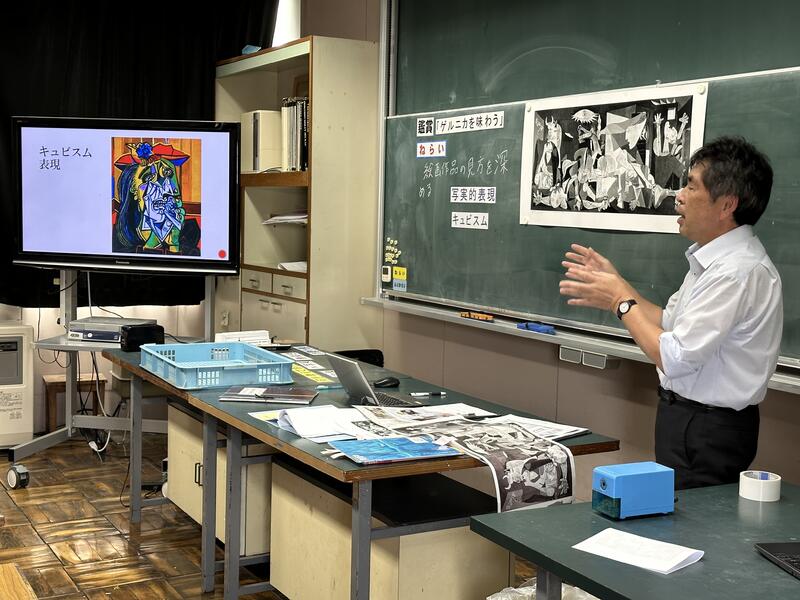

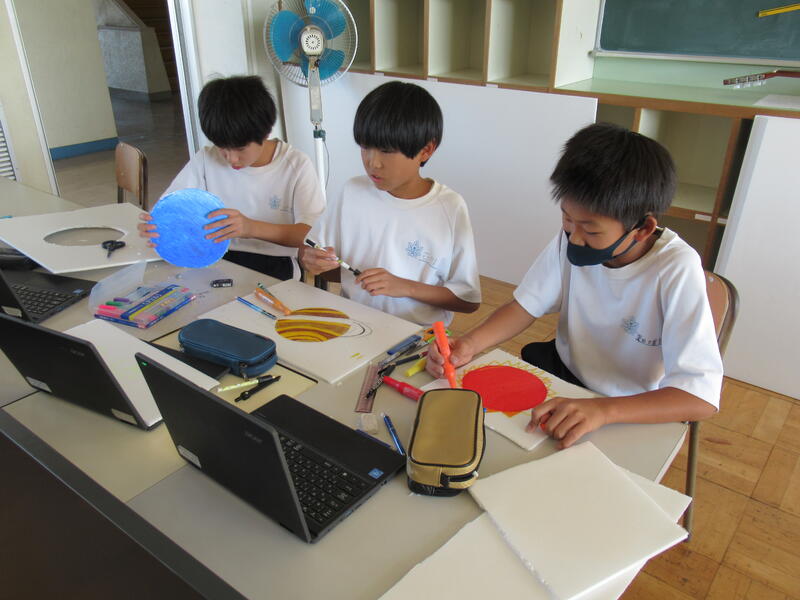

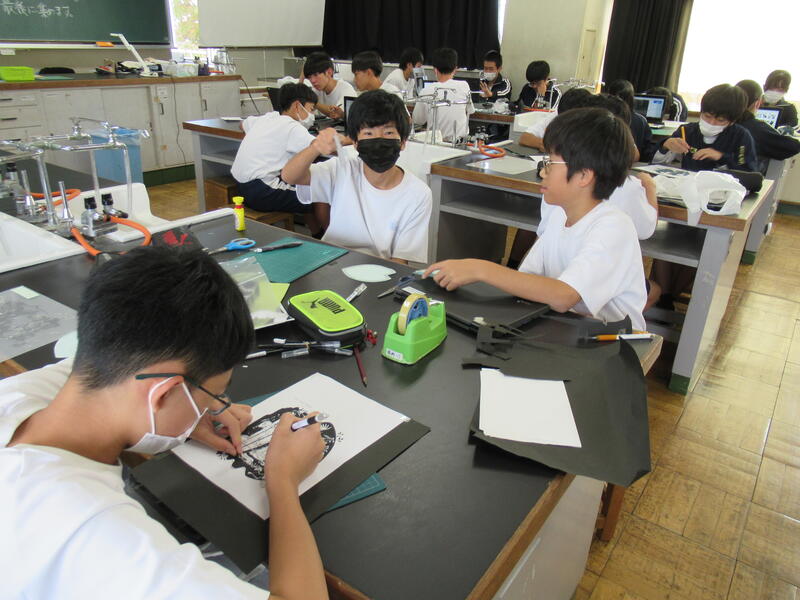

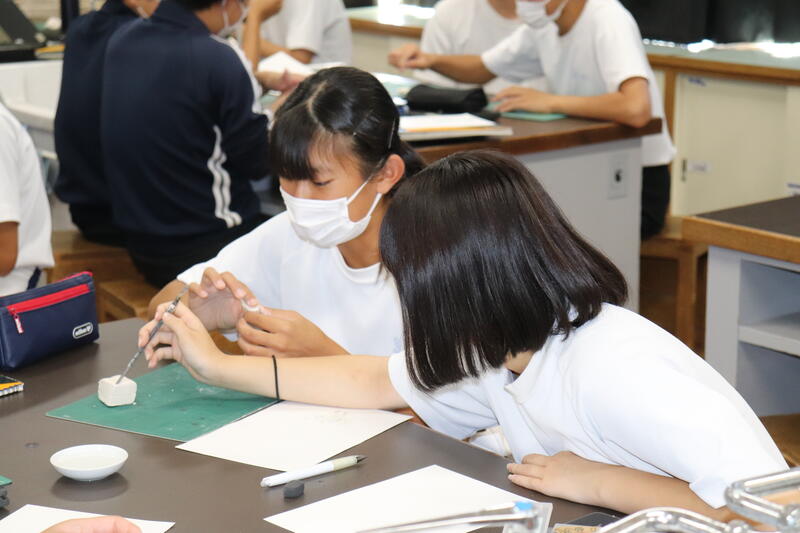

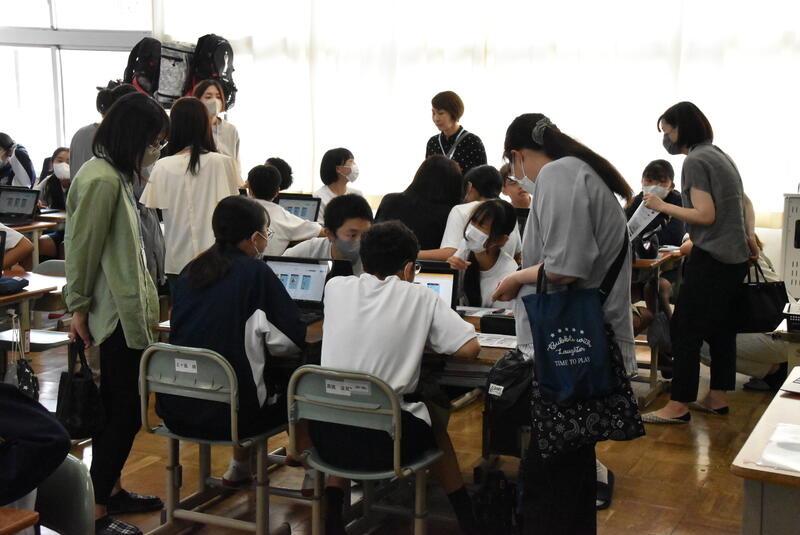

研修から実践へ(美術)

今週、美術科の授業研究が行われました。本校の規模では、実技教科の教員は各教科1名ずつしか配属されません。複数の専門教科教員がいるということは多角的な視点で授業を検討できるので、幸せなことだとあらためて感じました。

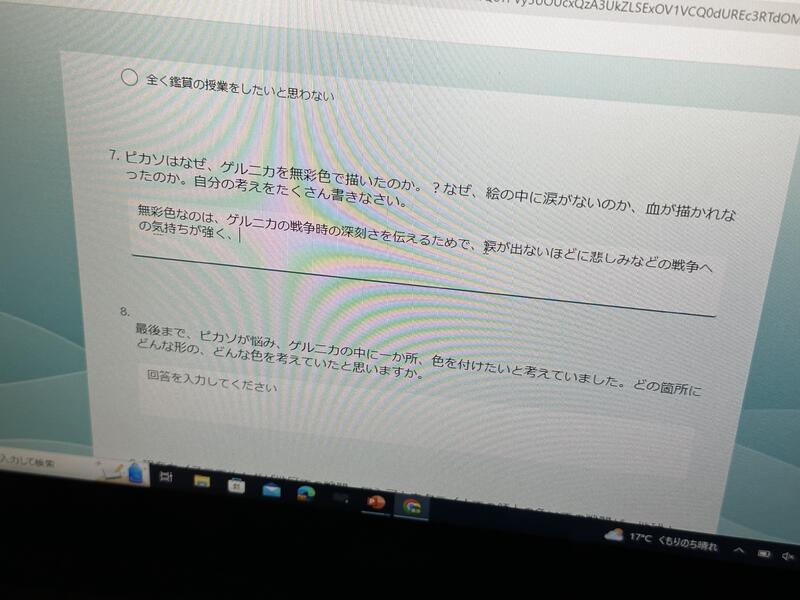

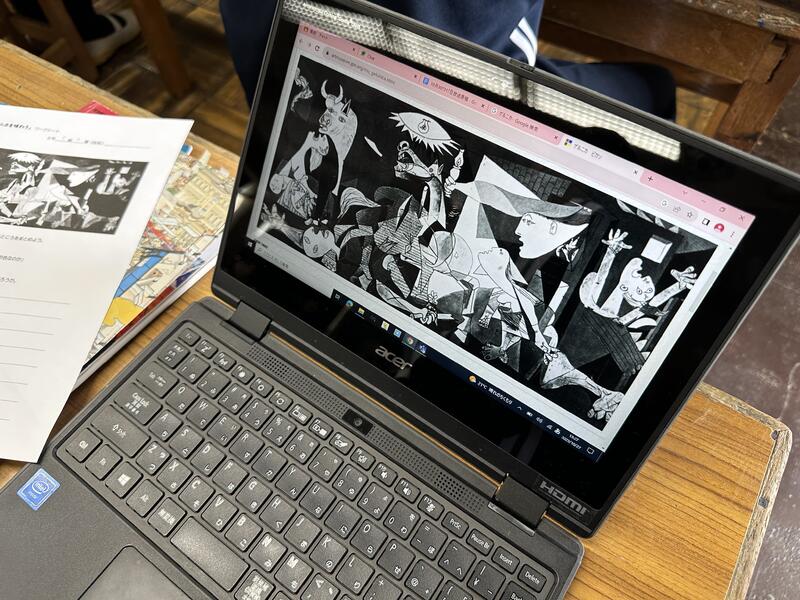

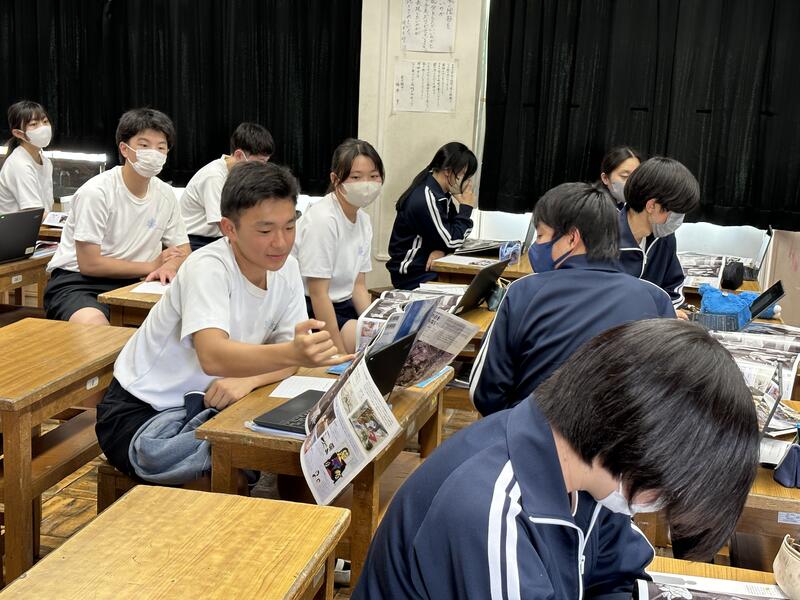

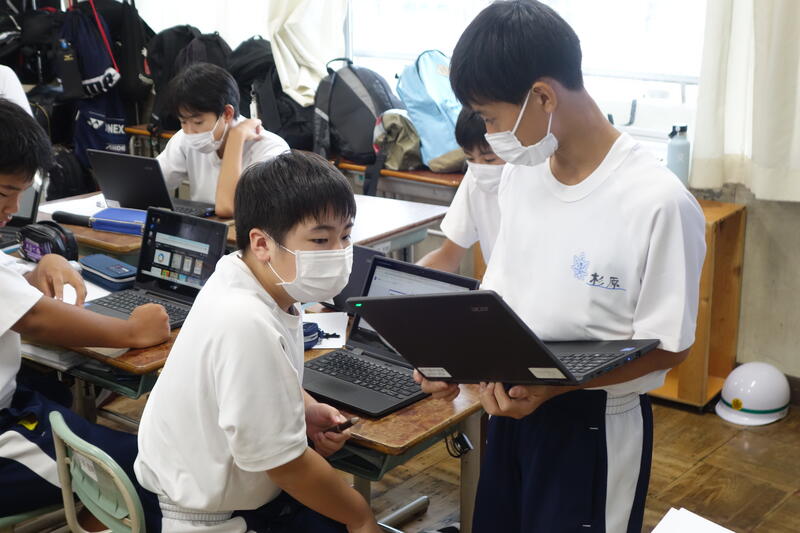

作品を通して、ピカソが何を伝えたかったのか?横8mにもおよぶ作品「ゲルニカ」を大きなスクリーンに映し出し、圧倒されるサイズ感で子どもたちの目の前に現しました。子どもたちは口々に「変!」「顔しかない」「形がおかしい」「怖い」と初見の感想をチャットで言い合います。

作品の中に何が描かれているのか?「女性?」「赤ちゃん?」「太陽?」「馬?」「牛?」それらは何を表現しているのか?なぜ涙が描かれていないのか?との問いかけに、本題に迫っていきます。

子どもたちは自分の言葉で、感じたこと・考えたことを表現していました。文学作品でも芸術作品でも、作者には伝えたい想いがあります。そこに寄り添えるようになるからこそ、さらに自分自身の感性が磨かれ、人生が豊かになるのでしょう。

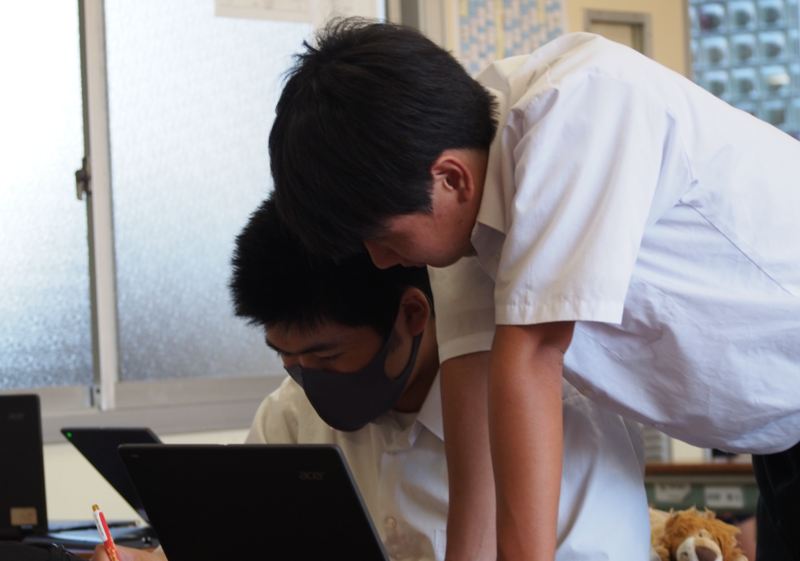

子どもたちの手元でもよく見えるように、作品をタブレットで共有するようにしました。紙ではできないピンチアウト(画面の拡大)をすることで、詳細部分にまで注目することが可能になりました。

ピカソと言えば、キュビズム的表現が有名ですが、写実的に描くスキルがあるのにあえてキュビズムで描いているのはなぜなのでしょうか?美術館へ足を運んで鑑賞するときに、そこまで考えたことがありますか?鑑賞の視点を与えてくれる授業に、ARTの面白さを感じました。

子どもたちの感じたこと・考えたことを共有できるようにチャットを使ってみました。友達の意見を見ながら「うんうん」とうなずき、自分の意見を書き加えること数分・・・。「芸術作品」は鑑賞するだけでなく、観る人に考えさせることもできる。と、その面白さに気付く記述が見られました。そんな視点をもって、美術館に足を運びたいですね。

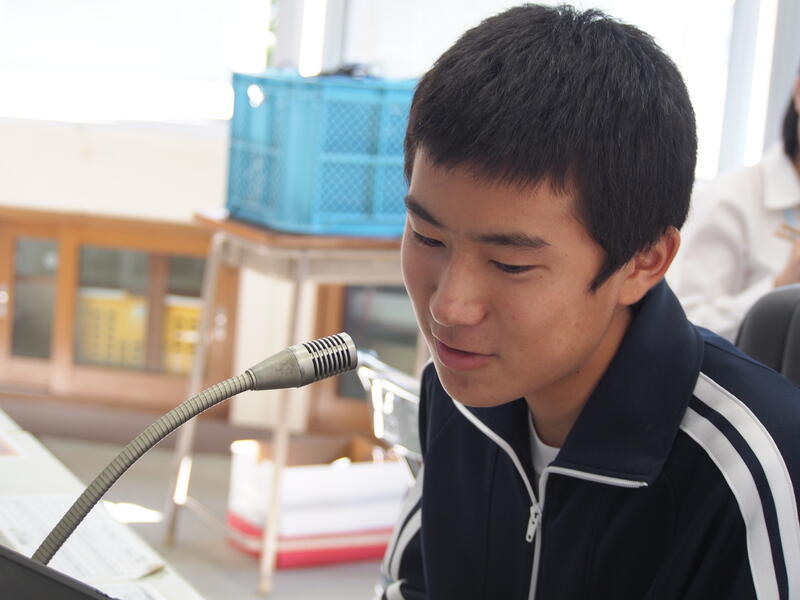

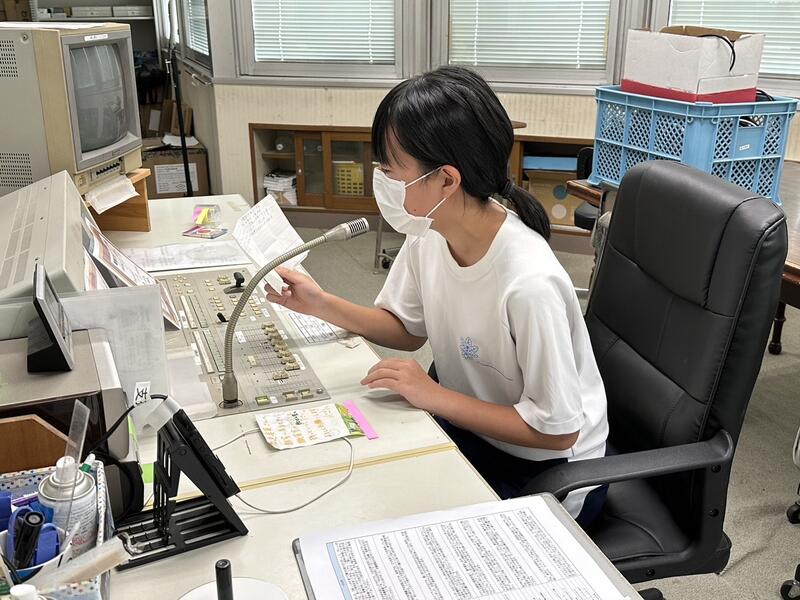

お昼の放送が『充実』してきました

10月24日(火)振替休日明け、生徒会長から「輝光祭の経験を生かして、自分の良さを生かして生活していきましょう」と全校生に向けた言葉かけがあり、そして、制服検討の本格的なスタートが告知されました。前回のアンケートからジャケットは紺系に決まったこと。それに合わせてボトムスの色を選択すること。また、エンブレムのデザインの公募も開始すること。第2回制服検討アンケートのスタートです!!

10月26日(木)学習委員会主催の「好きなこと」や「趣味」がどう転じて勉強につながっているのかをインタビューする番組、第3弾が放送されました。今回は、暗記が得意な3年生が、暗記の極意を教えてくれました。できる人の「真似」をすることが上達の近道ですね。

毎日、給食委員会で献立と一口メモを放送してくれます。10月27日(金)お月見献立ということで、みそけんちん汁とお月見ゼリーが出ました。昔から十五夜だけ見て、十三夜を見ないと、片見月(不作)と言って縁起が悪いとされているそうです。輝光祭の豊作に引き続き、十五夜も十三夜も、是非、同じ場所から眺めてくださいね。

天の声ではゲストティーチャーを交え、保護者の皆様からの応援メッセージを紹介させていただきました。また、教育実習生からも最後のメッセージをいただきました。ハッピーボックスに掲載しましたので、ご覧ください。

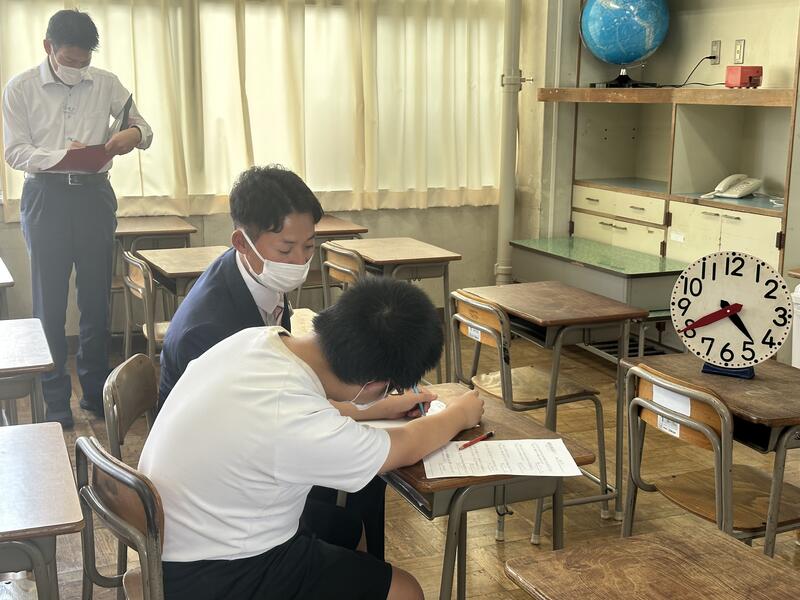

教育実習生お疲れさまでした

10月16日(月)から27日(金)までの2週間、宇都宮大学から教育実習生が子どもたちとともに一生懸命に学んでくれていました。

国語の授業では、「おくのほそ道」の筆者である松尾芭蕉の心情を丁寧に読み取っていました。平泉の地で涙を流した芭蕉の気持ちを考えさせるために、「涙を流す時ってどんな時?」という発問をし、自分自身と芭蕉とを重ねさせることで、生徒は「物事を自分事として捉えれた時に涙は流れる!」と考えていました。そして芭蕉は、平泉で奥州藤原氏や義経の夢が破れたことと、芭蕉自身の夢である俳諧を芸術的に発展させたいことを重ねて、芭蕉は失望感から涙を流したのだと学びを深めていきました。

そこに至るまでに、どうしたら生徒がもう一歩学びを深められるかを試行錯誤し、発問の工夫を何度も考え直して授業を作っていきました。また、グループ活動の際にはグループごとに活動の様子を把握し、その状況にあった声の掛け方を工夫することで、生徒自身が考えを深められるように努力している姿がありました。

家庭科の食物の授業では、ジャムボードを使って「野菜の分類」をさせたり、子どもたちから出てきた料理から「レシピ」を調べさせたり、子どもたちの反応を楽しみながらの授業展開に、考えられた授業構想と教師としての資質を感じさせてもらいました。

被服の授業では、アイロンがけと衣服の整理の工夫について、子どもたちに考えさせながら進めていました。恐る恐るアイロンをかける子どもたちからは「えっ!シワになっちゃう!」「どっちからかけた方がいいの?」と初体験のリアクションがたくさん見られました。

2人とも本校の卒業生です。子供たちにとっては一番身近な大人として素敵だなと思う存在であったことと思います。輝光祭も含めて、一緒に作り、笑い、成長できたことが彼女たちにとっても宝になったことでしょう。2週間お疲れ様でした。ありがとうございました。

縦割り総合の振り返り

10月26日(木)、5校時に縦割り総合の振り返りを行いました。1か月半、学年を越えて協働的に探究学習を行ってきました。輝光祭まで試行錯誤しながら学習を深めてきた仲間です。自分たちの成果を振り返り、工夫して成功したことや次年度への課題などを話合いました。特に3年生は各コースのリーダーとして後輩を導いてきました。先輩から後輩へメッセージを伝え、縦割り総合を終えました

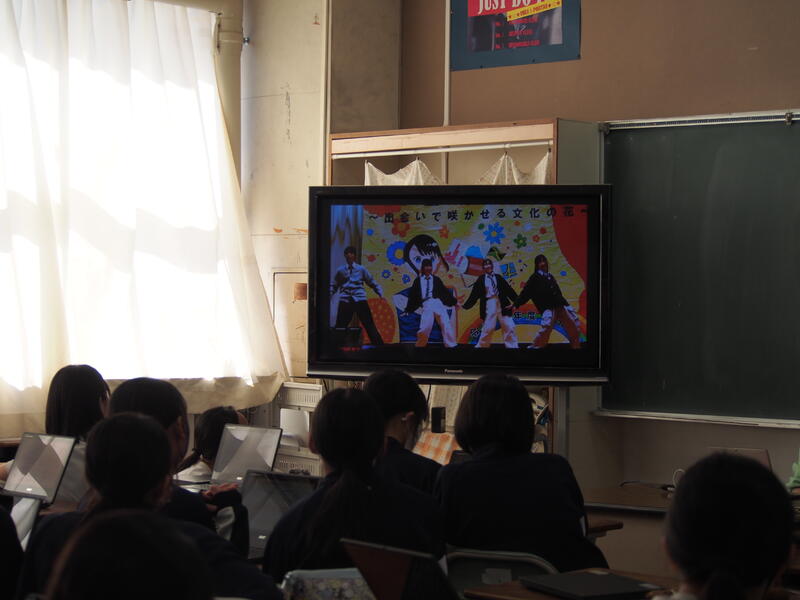

本校の「総合的な学習の時間」の目標は、「探究的な見方・考え方を働かせ、地域の人、もの、ことに関わる総合的な学習を通して、自分や自分以外の人が豊かで幸せな生活ができるよう、課題解決し、自己の生き方を考えることができるようにする。」です。今回の縦割り総合でも、環境について考えたり、ダンスで楽しませたり、演劇を通して人との関わりの中で大切なことは何かを考えたりなど、豊かで幸せな生活に繋がる学習に取り組みました。これから再び学年ごとの総合的な学習を行っていきます。縦割り総合で学んだことを生かして、さらに見方・考え方を働かせた探究学習を行ってほしいと思います。

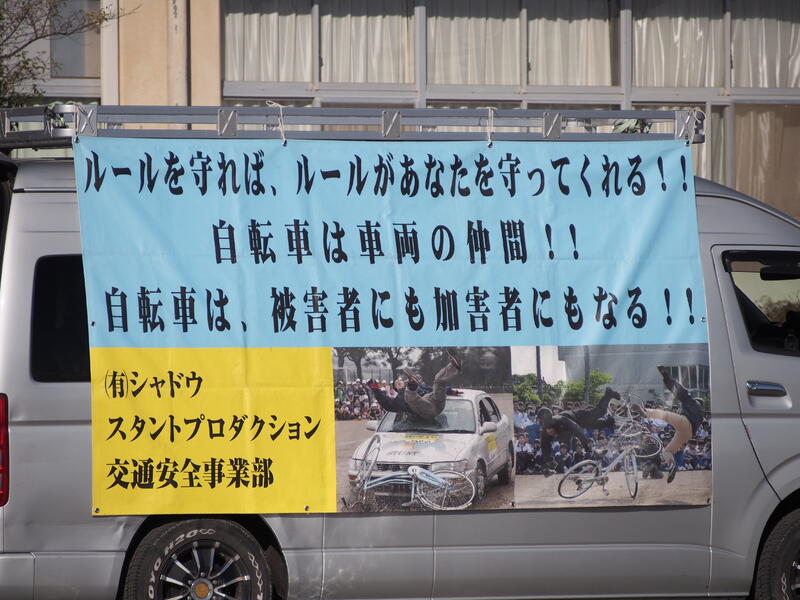

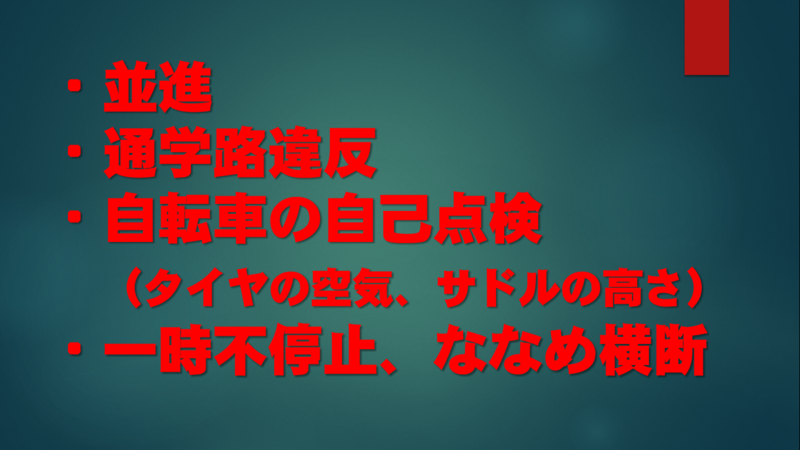

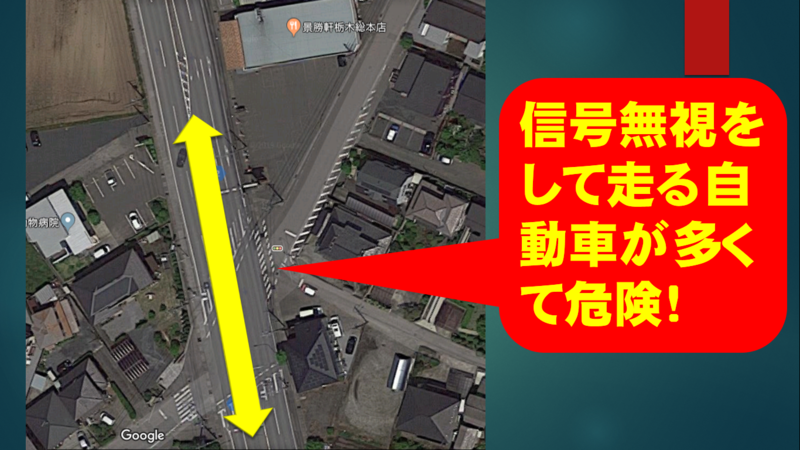

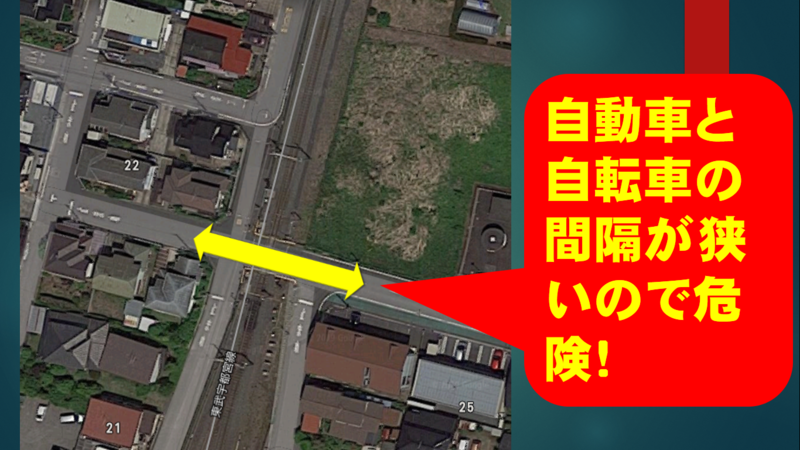

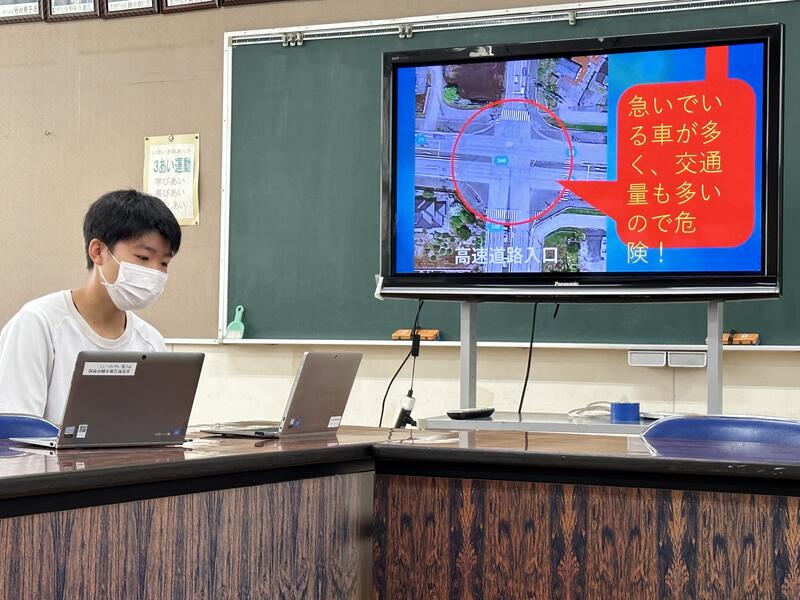

スケアードストレイト交通安全教室

10月24日(火)、6校時目に交通安全教室を行いました。今回はプロのスタントマンが来校し、実際の事故を再現する形で、どのようなことが危険なのかを学びました。

中学生の移動手段は自転車が多いことでしょう。しかし、自転車は軽車両であり、責任が着いてきます。加害者になってしまうことだった大いにあるのです。今回は、携帯電話をしながらの運転、イヤホンをして音楽を聴きながらの運転、傘差し運転など、中高生に多い事案をスタントマンによる事故再現で見学しました。

交通委員長がお礼のあいさつで次のように話しました。

「今日のスケアードストレイト教室を見て事故の怖さを知り、改めて交通ルールを守ることの大切さに気が付きました。特に最近は自転車の乗り方に関して地域の方からご指摘をいただくことが多く、今日見たような事故につながる可能性があるので、一人ひとりが気を付けるべきだと思いました。大切なのは、本日実演していただいたことにならないように、自分事として捉えることだと思います。人はどうしても時間が過ぎると忘れてしまいます。交通事故の怖さに加え、交通委員会として呼びかけをすることの大切さにも気づく機会となりました。本日は本当にありがとうございました。」

自分事として捉えられるかどうかが、自身の行動の変化に繋がります。今日からできることばかりでしょう。自転車を安全に乗り、地域に愛される南犬飼中生であってほしいです。

輝光祭の裏側で・・・

2日間の輝光祭、たくさんの方々に足を運びいただき、無事に終えることができました。コロナ以前は教職員の人数が足らず、駐車場の誘導が手薄になっていました。今年は4年ぶりの一般公開で渋滞が心配されましたが、PTAの方々のご協力のおかげで円滑に誘導され、安心して見学していただけました。PTA本部役員の皆様、ありがとうございました。

2日間の発表を終え、PTA会長様から子どもたち・先生方へ温かいメッセージをいただきました。素晴らしい発表と展示であったこと、ダンスではコンサート会場にいるかのようであったこと、演劇の表現力に引き込まれ感動したこと、楽しんでいる子どもたちの姿があったこと、短い準備期間でこれだけの演目を創り上げるのは先生方の指導のおかげであると。お褒めの言葉・感謝の言葉に胸が熱くなりました。ありがとうございました。

1日目の終了後、体育館に置かれていた生徒の椅子を、先生方が協力して並べ直してくれていました。次の日の朝、生徒が気持ちよく体育館に入ってこられるように・・・ちょっとした気遣いですが、子どもたちの想いにいつも耳を傾けているからこその気づき、共感、そしてチームワーク!

本校の目指す学校の姿は「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」です。この輝光祭で目指す学校の姿に確実に近づいていると感じました。保護者の皆様、地域の皆様、教職員の連携の上で確実に子どもたちは成長しています。これからもどうぞよろしくお願いします。

輝光祭直前のお昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。

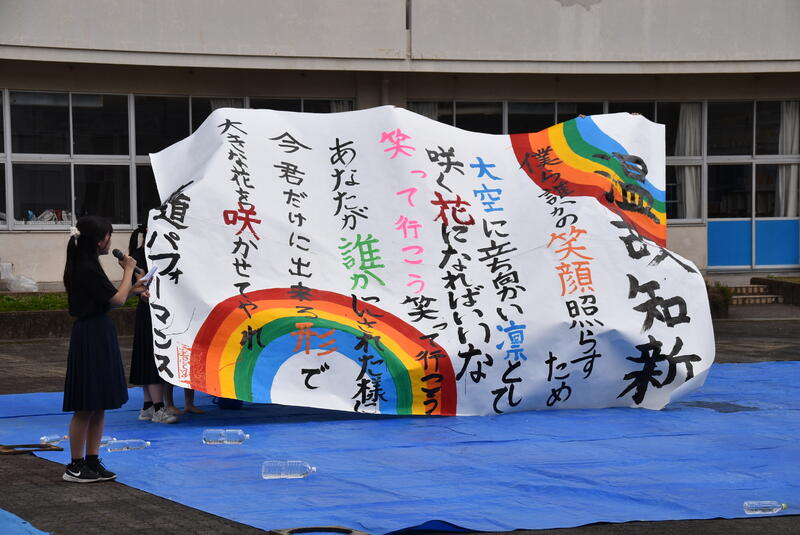

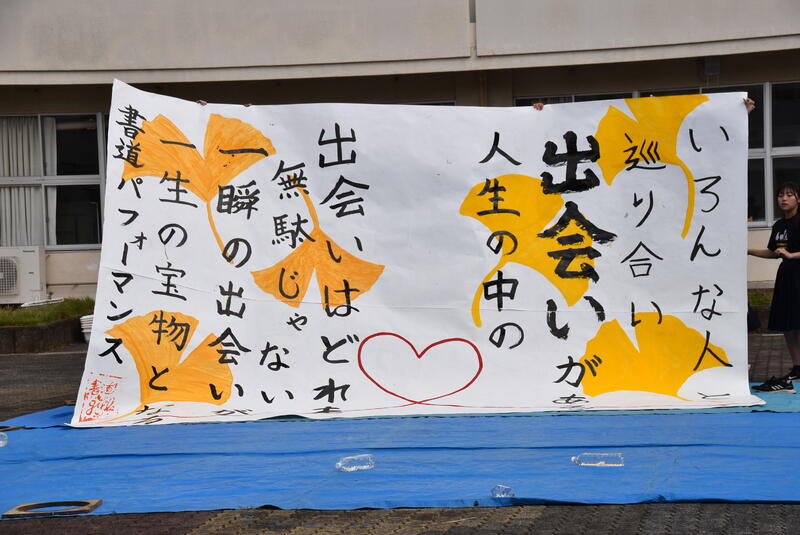

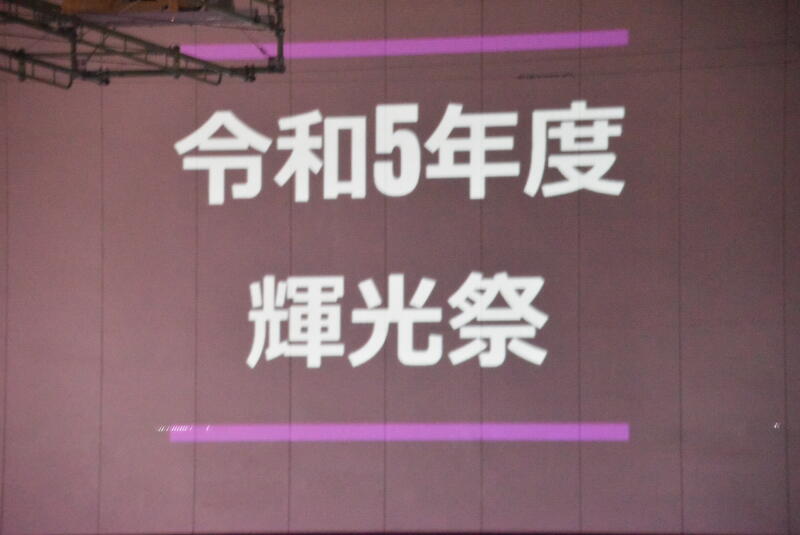

輝光祭2日目

10月21日(土)、輝光祭2日目を行いました。本日は①セカンドオープニング、②演劇、自由見学の時間には③和太鼓 ④SDGsファッションショー ⑤書道パフォーマンス ⑥犬飼新喜劇、⑦展示見学、再び新体育館に集まり⑦吹奏楽演奏、エンディングを実施しました。

閉会式で生徒会長は輝光祭を振り返り、以下のように話しました。

「輝光祭、2日間本当にお疲れ様でした。どのコースもクオリティーが高く、素晴らしいものでした。また、声援や拍手で発表を盛り上げてくれて、改めて温かい学校だなと感じました。今年度は、マスクやマウスシールドなしで発表することができたり、多くの保護者や地域の方々に来校いただき、輝光祭をすることができました。そこには、たくさんの方の協力があったことと思います。感謝の気持ちでいっぱいです。学校のビジョンである゙幸せな時間づくり”が輝光祭を通してできたと思います。これからもさらに素敵な南犬飼中を作っていきましょう。本当にありがとうございました。」

生徒会長として、生徒の姿を的確に捉え、感謝の意を表しました。今年度の輝光祭は、たくさんの地域の方々にボランティアとして支援いただいたり、PTA本部役員の方々に駐車場の案内を担当していただいたりと教職員だけでなく、チーム南犬飼で実施した輝光祭でした。本当にありがとうございました。そして、生徒が学校のビジョンを念頭に置き、学校生活の中で主体的に学校運営に参画しようとする姿が本校の強みとなっています。そのような生徒を誇りに思います。これからも生徒とともに、地域に愛され、魅力ある学校を目指して参ります。今後とも本校の教育活動を宜しくお願い致します。

輝光祭1日目

10月20日(金)、3・4時間目に輝光祭前最後の縦割り総合を行いました。各コース、最終確認をしたり、展示物の準備をしたりなど、輝光祭に向けて活動しました。

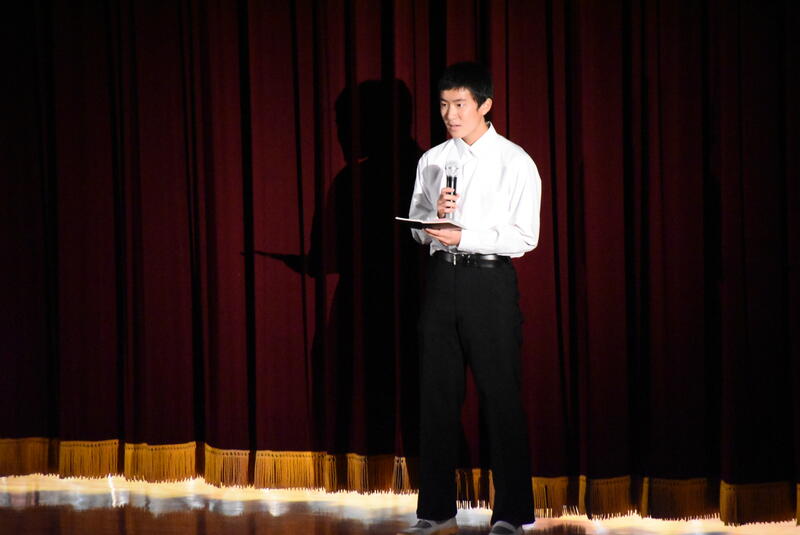

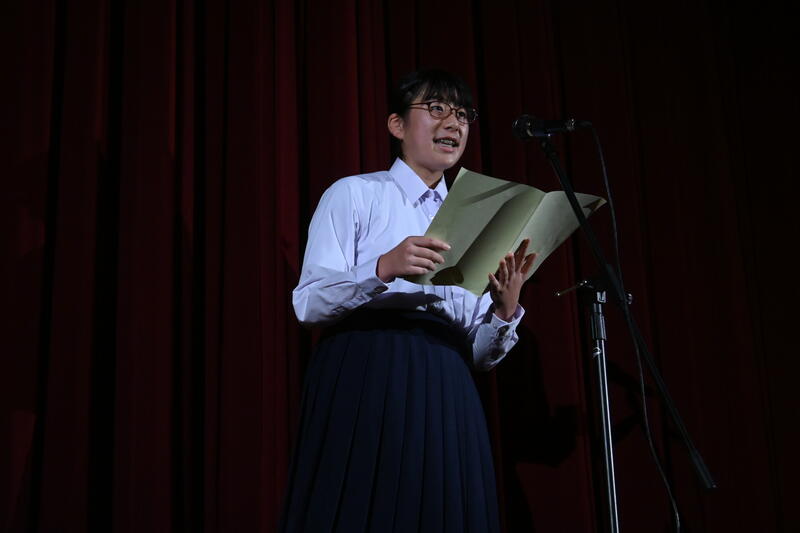

そして、午後はいよいよ輝光祭がスタートしました。本日は、①オープニング ②和太鼓 ③少年の主張 ④英語スピーチ ⑤SDGsファッションショー ⑥中学生平和研修派遣事業 ⑦ダンス ⑧大きな世界・小さな世界の発表を行いました。

オープニングでは、地域のボランティアの方にご協力いただきながら作成した「竹明かり」の点灯を行いました。また、大きな世界・小さな世界では、ミャンマーのヤンゴン日本人学校で海外勤務をしている教員とオンライン中継を行い、クイズ形式でミャンマーの文化や日本人学校について楽しく知ることができました。生徒からは大きな歓声が上がり、盛り上がりました。2日目も幸せな時間が流れることを願っています。

輝光祭に向けて

いよいよ明日は輝光祭の本番です。最終準備が行われました。

【美術部より】

夏休み前からこつこつと制作してきた美術部の案山子と文化祭の垂れ幕が完成しました。案山子はわんぱく公園に、垂れ幕は、輝光祭当日に舞台に飾られます。部員たちが小グループに分かれ、皆で協力しながら交代で作り上げました。作品が完成した喜びと達成感はとても大きなものでした。

輝光祭では、生徒たちの個人の作品も是非ご鑑賞ください。作品は、南校舎2階の第2美術室になります。皆さんのお越しをお待ちしています!

【生徒会役員より】

生徒会役員の3年生が輝光祭に向けて、メッセージを書きました。メッセージは昇降口にある大型テレビに映して届けました。みんなで素敵な輝光祭にしましょう!

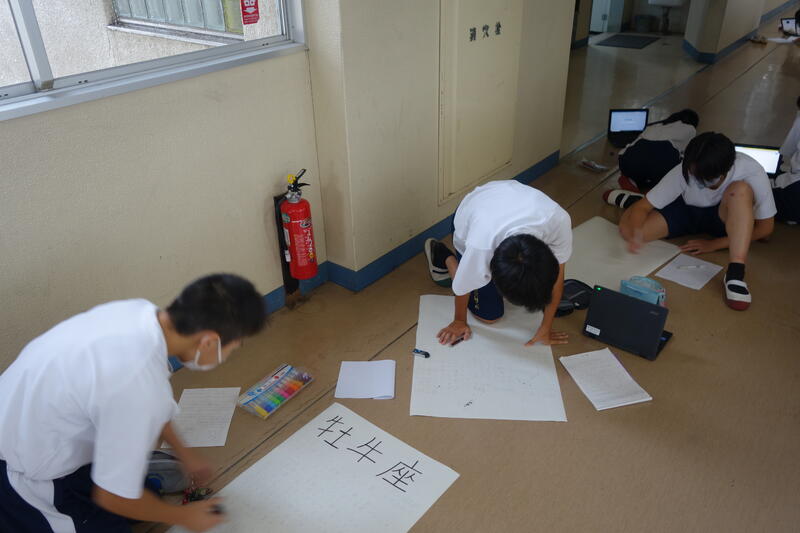

縦割り総合⑧

輝光祭まであと2日となりました。

どのコースも輝光祭に向けて作品の完成が近づいています。輝光祭準備週間に入り、格段と完成度がアップしています。短時間でも成長できる中学生の力に感心しています。生徒の会話の中に「もっとこうした方がいいよ。」「ここを合わせようよ。」など、主体的に課題を解決しようとする声が聞こえてきます。探究活動の積み重ねが確実に力となっています。どんな発表や展示になるのか輝光祭がとても楽しみです。

縦割り総合⑦

輝光祭まであと3日となりました。本日も5,6時間目と放課後に縦割り総合活動を行いました。

生徒会放送&縦割り総合⑥

毎週月曜日は生徒会放送日です。給食の時間に生徒会役員が様々な放送をしています。今日は本日から2週間教育実習を行う実習生からあいさつをいただきました。そして、輝光祭に向けてみんなで頑張ろうという話をしました。いよいよ輝光祭ウイークです。日頃の学習の成果を発揮してくれることを期待しています。

県新人大会

10月13日(金)県新人大会が行われました。陸上競技の会場では、競技に集中した真剣な表情を見せる選手を、部員たちが必死に応援している姿にチームの団結力を感じました。

女子バレーボール部は初戦、鹿沼西中からストレートで2セットをもぎ取り、好スタート2回戦にコマを進めました。自らを奮い立たせる大きな声が仲間を支えています。保護者の方々の気合の入った応援も子どもたちを支えてくれています。

卓球部は初戦、陽西中に対し善戦しました。県大会の壁の高さを肌で感じ、次の大会への想いを新たにしました。

男子ソフトテニス部は第1ゲーム、相手コートの両サイドへ打ち分け、相手のミスを誘い4-3で勝利。第2ゲーム、相手の強打をレシーブで粘り、ラリー続くも・・・。第3ゲーム、相手コートのラインぎりぎりをつく好ゲーム・・・最後まであきらめない試合に拍手を送りたい。

男子バレーボール部は初戦、足利三中を相手に、2年生の巧みなアタックが決まり第1セットを奪取。その後も、サービスエース、安定したレシーブとトス、さらに相手の攻撃を読んだブロックが決まりストレートで勝利。準々決勝にコマを進めた。

10月14日(土)県大会2日目、ソフトテニス男子個人2ペア・女子個人1ペアが出場しました。手に汗握る試合とはまさにこのことというような試合展開を見せてくれました。

男子バレーボール部は善戦するも陽南中に惜敗、県大会ベスト8の成績を収めました。

女子バレーボール部は2回戦:鬼怒中に2-0の勝利。続く3回戦:北高根沢中に第1セットを取られるも第2セットから持ち直し、自分たちのバレーで2セット連取。準決勝にコマを進めました。

10月15日(日)本日、準決勝が河内体育館で行われます。保護者の方の応援も、さらに力が入ります。体力的にきつくなる3日目ですが、声をつないで、ボールをつないで、心をつないで・・・がんばれ犬中生

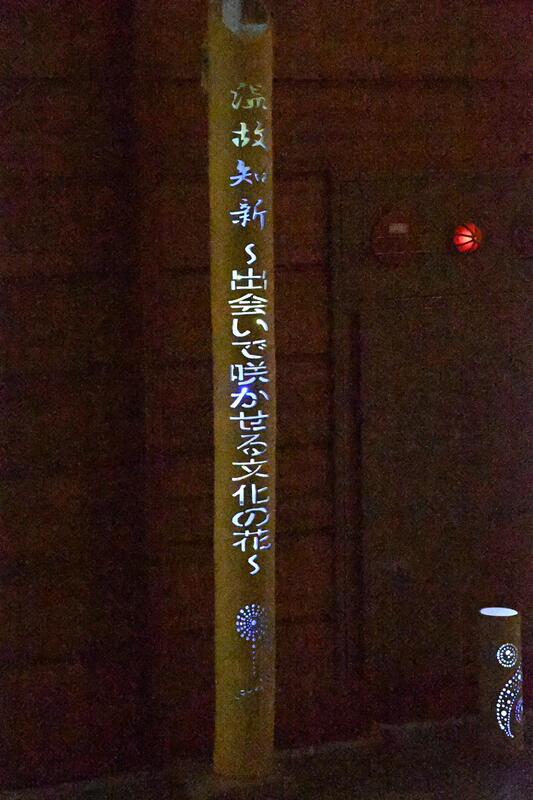

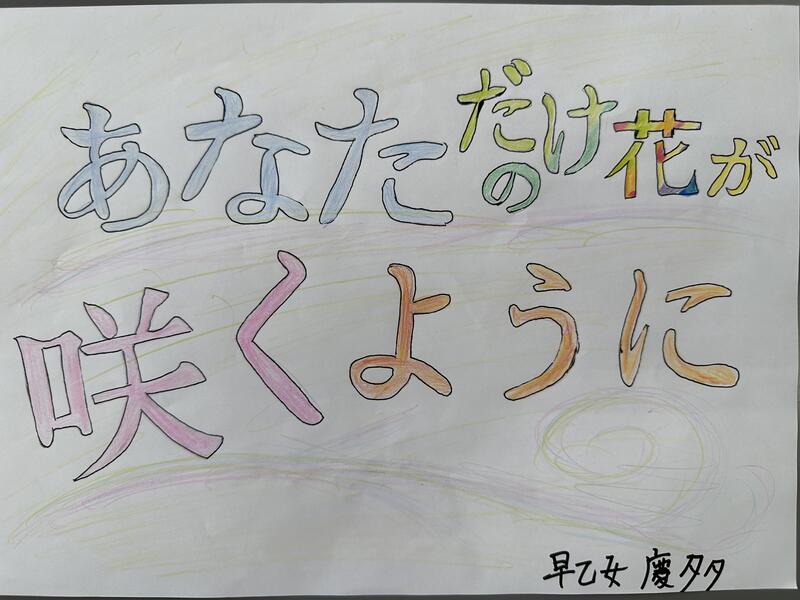

一人一人の想いを・・・

10月13日(金)縦割りコースごとに書いたメッセージの掲示を男女バスケットボール部で作成してくれました。今回の企画は、一人一人の意気込みや各部門から皆さんへのメッセージを発信することで、各コースの魅力を互いに知る機会としたいという想いからスタートしました。輝光祭のテーマ『温故知新~出会いで咲かせる文化の花~』にあるように、この準備期間には学級の枠を超えた出会い、学校の枠を超えた出会いがたくさんあります。その出会いからそれぞれに感じた学びを大切に、さらにその想いを膨らませてほしいと思います。

ステキな掲示が出来上がりました。お越しの際には、是非足を止めて、子どもたちの想いに耳を傾けていただき、幸せの時間を感じていただけたらと思います。

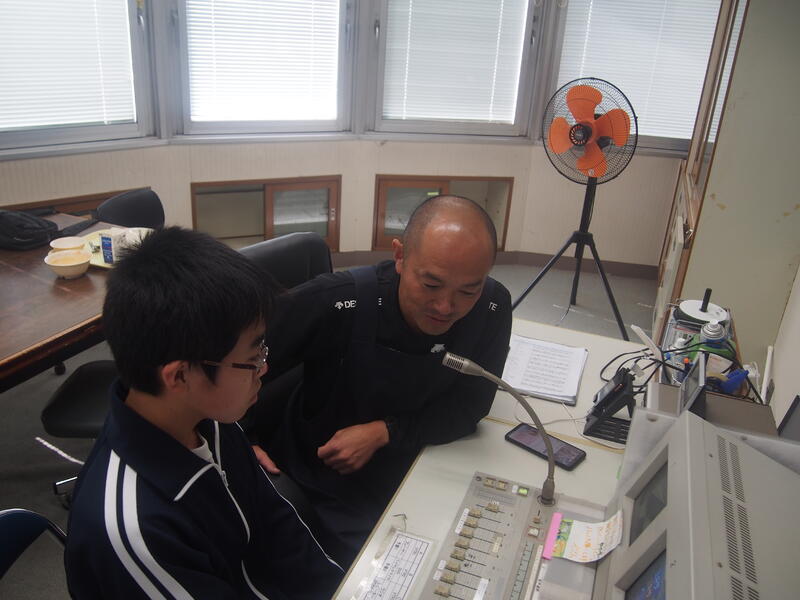

学習委員会放送

昨年度、スタディラジオと題して、学習委員会はお昼の放送企画を実施しました。生徒の学習面での悩みを募集し、先生方をゲストに招いてその悩みに応えてもらうという企画でした。そして今年度も学習委員会放送が始まりました。まずは先生方の強みを生かした放送になりそうです。

第1回のゲストは体育科だけど歴史が大好きK先生でした。戦闘機などのプラモデル作りもプロ級のK先生。道徳の授業などでは歴史を交えた話をしています。中学生時代は歴史の学習内容に物足りなさを感じ、自分自身が抱いた疑問をもとに歴史を深く学習していったようです。やはり、自分自身の興味・関心を生かして、主体的に学ぶ姿勢が超一流への道に繋がるのですね。

学習委員長がラジオDJを務めましたが、簡単な打ち合わせだけで、原稿もなく、その場の流れで会話を進めていきました。臨機応変な対応に、さすが3年生!!と感心しました。

次のゲストはいったい誰なのでしょうか?次回が楽しみです。中央委員会での話合いでは、生徒をゲストに招くという案も出ていました。今後の学習委員会放送に注目です

縦割り総合⑤

10月12日(木)、5・6時間目に縦割り総合を行いました。

いよいよ来週は輝光祭準備週間、来週末は輝光祭の本番になります。9月から始まった縦割り総合も学習の成果が徐々に形になり始め、探究学習の学び方としては、【まとめ・表現】に向けた最終段階になっています。

縦割り総合を通して、校内全体が幸せな時間になっていると感じます。生徒自身が興味のあることに関する課題に向き合い、意欲的に学習に取り組めており、生徒も教職員も相互理解がより一層深まっていることを実感しています。

研究授業(英語・数学)

10月10日(火)英語と数学の研究授業が行われました。子どもたちが日本語を自由に使いこなせるのは、生まれた時からたくさんの日本語を耳にしているからです。英語の習得に際して、できる限り多くの英語をシャワーのように浴びせたいという想いで授業が進められています。今回はALTの先生の協力を得て、会話を動画撮影したものを準備しました。1回で聞き取れる子、繰り返し聞くことで理解できる子、子どもたちは自分の学びのペースに合わせて動画を再生していました。

子どもたちの発想は柔軟で、I give him green wheels. I give him strawberry cakes. I give him green tomica. などなど、グループで楽しそうに話し合いながら、あげたいプレゼントを表現していました。

数学では、日常生活に時間の感覚を生かせるようになることを目標に、ステップを細かく設定していました。教師が寄り添うところから、徐々に自分で解決できる力を身に付けていました。

学校経営の基本方針の一つに、『学校課題を中核とした研究を推進し、「確かな学力を身に付け、心豊かでたくましい生徒の育成」に努める』とあります。子どもたち一人ひとりの学びに寄り添いつつ、「できた」「分かった」を実感できる授業を目指していきます。

ご指導いただきました、下都賀教育事務所・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。

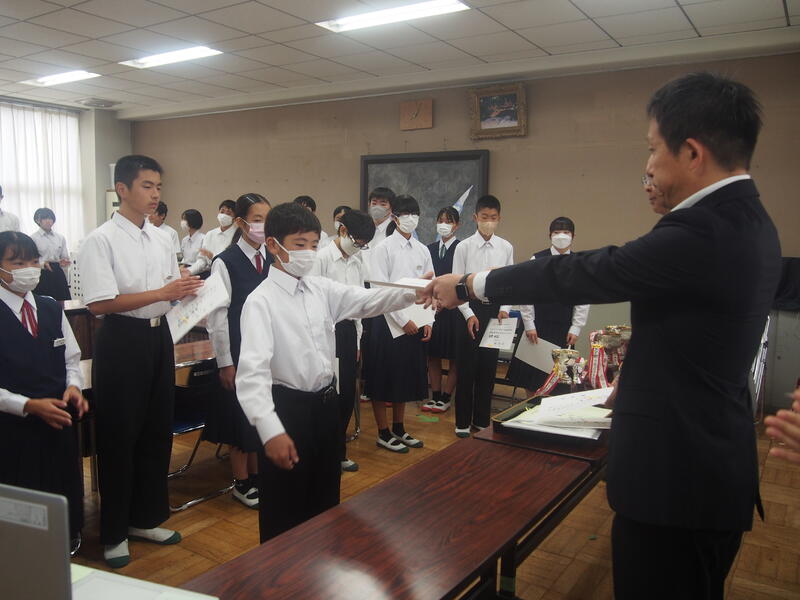

任命・表彰朝会

10月10日(火)、任命・表彰朝会を行いました。

学級委員が10月から後期学級委員にバトンタッチされました。本日は校長から後期学級委員一人一人に任命書を渡しました。

前期学級委員を務めた皆さん。クラスがスタートする前期は学級委員として大変なことが多いものです。悩みも多かったと思いますが、どの学級委員もクラスを見事にまとめてくれました。本当にお疲れ様でした。これからは後期学級委員を支える、縁の下の力持ちとしての働きを期待しています。

後期学級委員を務める皆さん。後期は現在のクラスで過ごす日々がどんどん少なくなることを感じることでしょう。クラスを解散する時に、「このクラスで良かった」とみんなが思える学級を作ってくださいね。期待しています。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

任命の後には表彰を行いまいした。地区新人大会をではたくさんの生徒が入賞を果たしました。どの部も先輩からバトンをしっかりと受け取り、努力している姿が大会を通して見られました。生徒の皆さんのこれからの成長がとても楽しみになる大会でした。そして、県大会に出場する生徒の皆さんは力を出し切り、頑張ってください。健闘を祈っています。

ハッピーボックス

文部科学省リーディングDXサイトへ掲載されました☆彡

1人1台端末が貸与されるGIGAスクール構想から3年が経ち、学校教育に大きな変化が求められています。本年度、文部科学省はリーディングDX事業として、全国の小中学校を牽引するような先駆的な取り組みを共有し、日本の学校教育をリノベーションしようとしています。本校の取り組みが全国に発信されました。是非ご覧ください。

「保護者と一体となった教育活動」は保護者の皆様の学校教育への関心、多くの方の授業参観への参加・参画があってこその取り組みです。先日のオープンスクール・進路説明会・制服アンケートへの協力もありがとうございました。

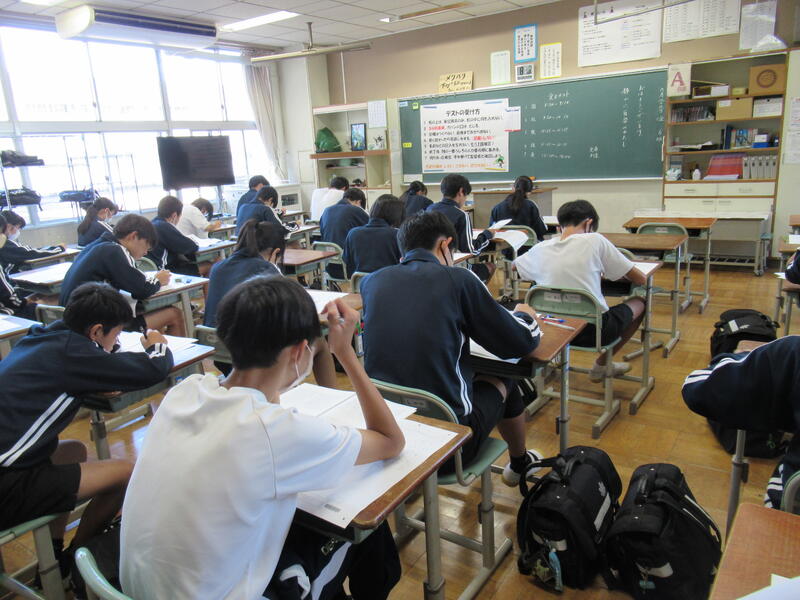

中間テスト&縦割り総合④

10月5,6日の2日間、2学期中間テストを実施しました。1年生も1学期末テストを経験し、中学校の定期テストのやり方を学び、今回はしっかりと準備をして臨んでいました。提出されたワークを見ると、何度も勉強した跡があったり、付箋を使って工夫しながら勉強したりなど、考えながらテストに向けて勉強したことが分かりました。主体的に学ぶ姿勢が大切です。そして、今回のテストへの取組を振り返り、自分の勉強の仕方に課題を見つけ、次のテストへと繋げることが何よりも重要になります。まさに、勉強は常に探究学習です。総合的な学習の時間などで学んでいる探究学習の仕方をテスト勉強にも生かしてください。

テスト後は5,6時間目に縦割り総合を行いました。探究学習の学習の仕方である【課題の設定】→【情報の収集】→【整理・分析】→【まとめ・表現】を繰り返し、徐々に形になってきています。輝光祭が最終的なまとめ・表現の場になっています。どのような輝光祭になるか楽しみです。

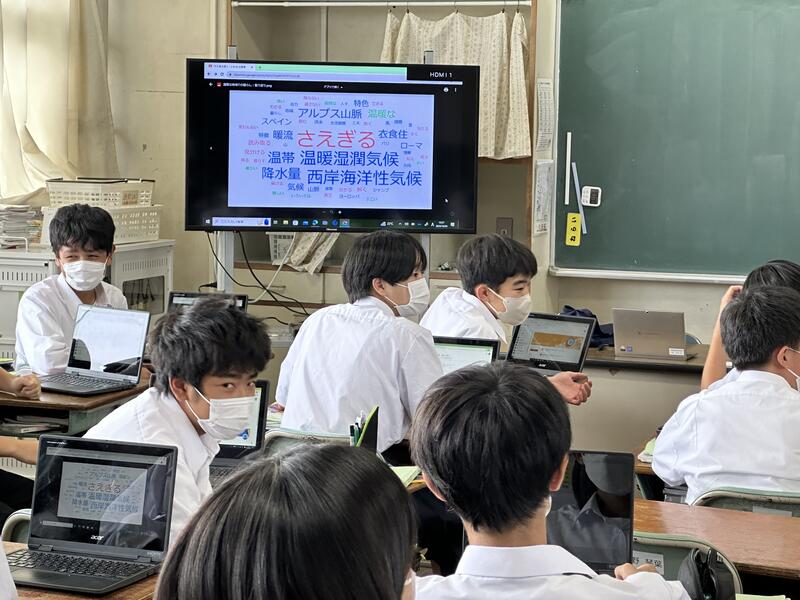

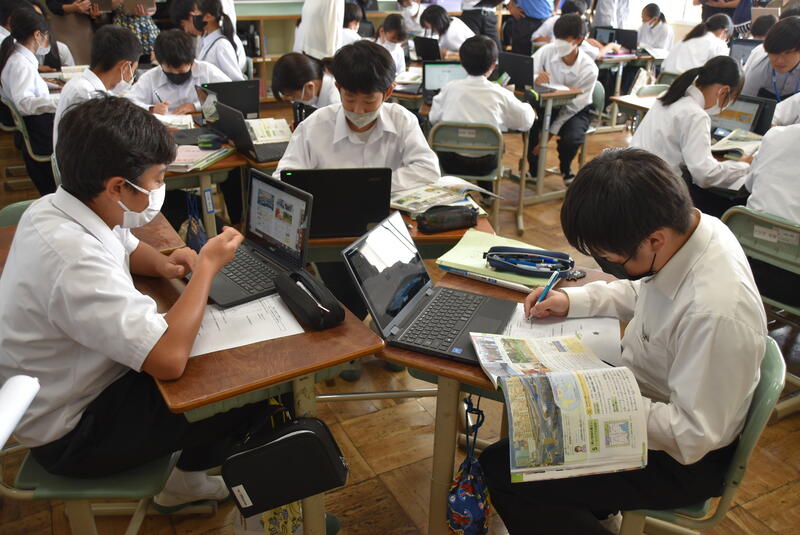

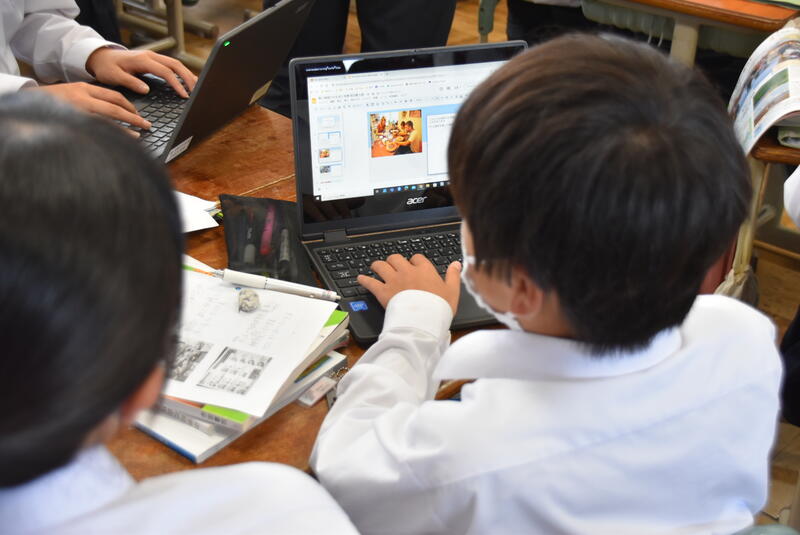

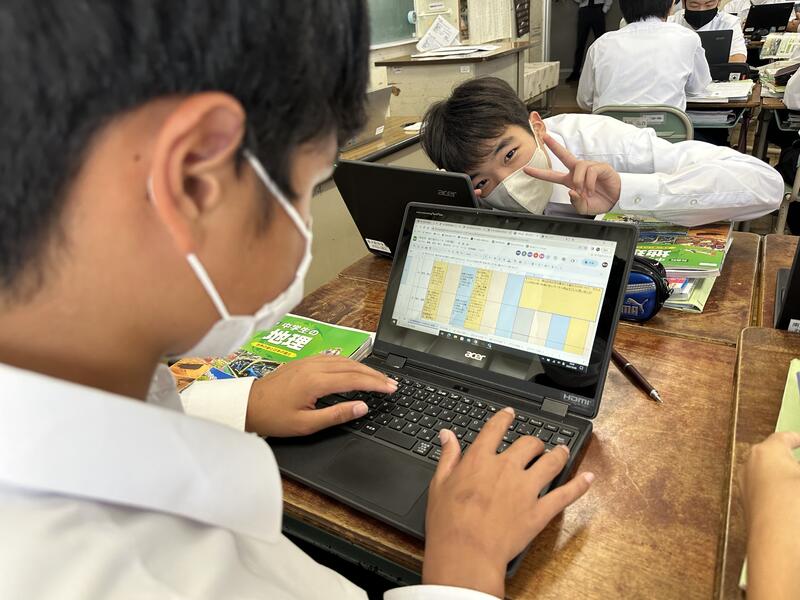

個別最適な学び・協働的な学び(社会)

10月5日(木)県の学力向上コーディネーターと指導主事の先生をお迎えして、社会科の研究授業が行われました。「ある写真が紛れてしまった…どこの写真なのか捜索してほしい」と始まった『世界各地の人々の生活と環境』の単元。子どもたちは、各地域の特徴と暮らしの工夫を順を追って学んできました。今回は、寒い地域の人々の暮らしに焦点を当てた学習です。

前時の内容をテキストマイニングを用いて、重要語句を可視化することを試みていました。

子どもたちは寒さで凍るタオルやシャボン玉の映像に「お~」と素直な反応で興味津々でした。「水道管が地上にあるんだって!なんでだろう?」という問いかけに、「何で凍らないの?」「流れてるから?」「じゃあずっと水を出しっぱなしにしてるの?」「ぐるぐる回せばいいんじゃない?」・・・ほかのグループと交流して「え?お湯が流れてるの?」「永久凍土が溶けたら家が傾いちゃうじゃん」さらに教科書や資料集を読み込んでいました。

子どもたちは、気温や地形・地質に着目した社会的な見方を働かせ、課題解決のために頭をフル回転していました。

ホップ課題→ステップ課題→ジャンプ課題と自分のペースで進めるとともに、ワークシートに手書きもOK・スライドに入力もOKと子どもたちが自分で選んで取り組めるような工夫がなされていました。授業終末には、振り返りをスプレットシートに入力することで共有し、次時に生かしていきます。

研究会では、子どもたち同士の話し合いが活発に行われていること、生徒と教員の良好な関係性についてもお褒めいただきました。

ご指導いただいたことを胸に、今後もベクトルの方向をそろえて、学校の生命線である授業をよりよくするために、子どもたちの幸せのために、尽力していきます。

温かい雰囲気で学習を進められる1年2組の皆さん、頑張りましたね。ステキな授業をありがとうございました。

お忙しい中、足を運びいただき、ご指導いただきました栃木県教育委員会の先生方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

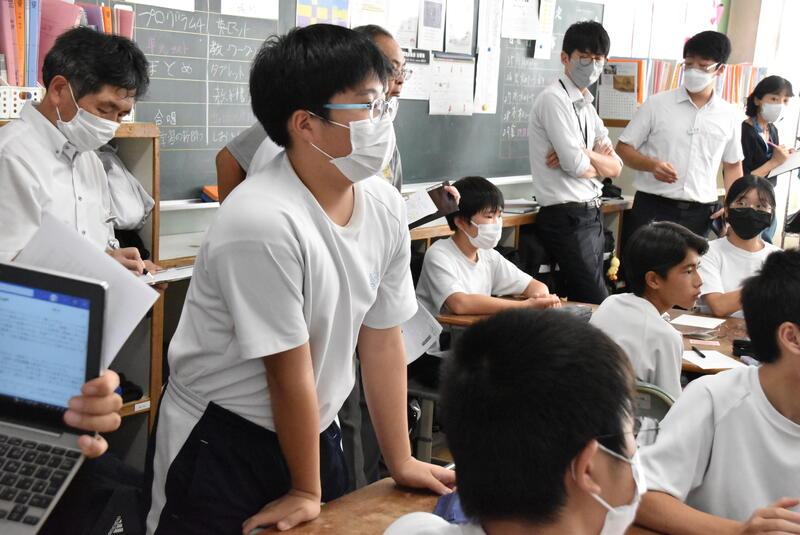

【取材!!】本校から全国へ発信(リーディングDX)

10月3日(火)、3年2組の英会話の活動を取材していただきました。

本校は、今年度文部科学省が定めるリーディングDXスクール指定校として認可を受けています。栃木県内では4校のみが指定されており、その中の1校となります。リーディングDXスクールは、一人一台端末を有効活用し、これからの時代を担う子供たちに必要な資質・能力を育てる好事例を全国に発信するための研究事業になります。全国の小中高等学校、約200校の取組等は、各学校のWebサイトから見ることができ、地域や校種を超えて様々な取組を参考にし、学校での端末の「普段使い」による教育活動の更なる推進に役立てることができます。本校もホームページ内にリーディングDXのページを作成し、授業の中での活用などを紹介しています。

今回は、GIGA端末を使った英会話学習の取組を、文部科学省YouTubeなどで紹介するための取材でした。活動の撮影後は、生徒と担当教員へのインタビューも実施されました。これからも、GIGA端末の有効活用を目指して、授業や校務に取り組み、紹介して参ります。是非、ホームページ内にある「リーディングDX」のページもご覧ください。

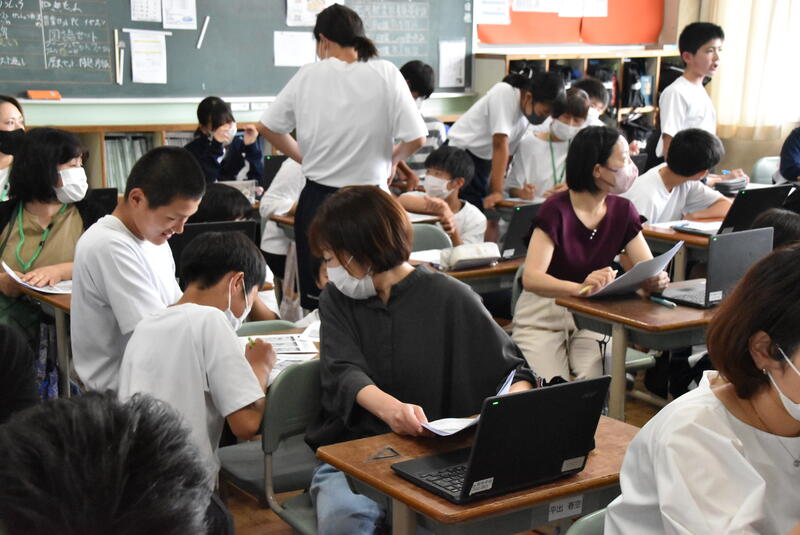

オープンスクール&進路説明会

10月2日(月)、オープンスクールを実施しました。

朝からたくさんの保護者の方に来校いただき、授業の様子や休み時間の様子など、普段の学校の様子をご覧いただきました。本校の目指す学校の姿は「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」です。7月に学校評価アンケートに回答いただきました。2学期はその回答をもとにさらに成長を目指し、教育活動に取り組んでいるところです。生徒たちが「学校を楽しい」と感じるのは、「できた喜び」や「分かった楽しさ」を実感する瞬間です。「授業は学校の生命線」であり、生徒たちの幸せはここにあります。そのためには、思いを分かち合い、喜びを見いだし、仲間を大切にしながら互いを高め合う授業が繰り広げられることが大切です。物や情報を瞬時に手に入れることができる時代になりました。これからの時代、最も大切となる価値は「時間」です。半年後、できるようになったことが増えた自信を胸に進級してほしい。卒業時にはリーダーとしての自信とたくさんの思い出を胸に新たなステージへと歩んでほしい。20年後、現在の生徒たちが保護者となった時、今受けている授業や教育活動を笑顔で自分の子どもに語ってほしい。充実した時間が、生徒たちの幸せに繋がっていると信じています。すべての生徒に幸せな時間、感動の時間を提供することが本校の役割であると考えています。

現在は「VUCAの時代」と呼ばれています。VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の略語です。つまり、この先は今ある価値観やビジネスモデルなどが通用しない時代だと考えられています。授業は教員が生徒に教え込む講義型の授業スタイルから、生徒自身が活動し、主体的に学んでいく学習へと進化しています。それを可能にしているのは一人一端末のICTを活用した授業です。そして個別最適な学習を可能としています。分からないことがあったり、情報を集めたりするために、友達と協力して学んでいく協働的な学習にも生徒は積極的に取り組んでいます。今後も授業を通して生きる力を育んでいきます。

そして、本日は保護者の皆様に制服についてのアンケートに回答いただきました。ありがとうございました。今回はジャケットの生地と色合いについてアンケートを実施しました。たくさんの保護者の方に見本を手に取ってご覧いただき、回答くださりありがとうございました。これからもチーム南犬飼で力を合わせ、未来の犬中生のために素敵な制服を作っていければ幸いです。ご協力宜しくお願い致します。

3年生は5、6時間目に新体育館で進路説明会を実施しました。進路指導主事から三者面談について、私立高校入試について、県立高校入試についてなど、進路選択に向けて大切な話をしました。また、私立高校のパンフレットや入試要項もお渡ししました。三者面談に向けてお子様と保護者の方でお話をしていただきますようお願い致します。生徒一人ひとりにとって、希望に満ちた進路選択になることを願っています。

東関東マーチングコンテスト♬

10月1日(日)千葉県・成田高校で東関東マーチングコンテストが行われました。8月23日の県予選から約1か月、悔しさをバネに、よりよいパフォーマンスを目指して練習してきました。外での練習は消えてしまうマーキングを書き直したり、体育館ではラインテープを引いたり、練習前の準備も自分たちで行ってきました。放課後の練習をのぞいてみると、各パートごとに3年生がリーダーシップをとった言葉かけが聞こえてきます。「自分の考えを持ち、表現する力」が育まれていることが伝わってきます。

学校での練習の様子①(←ここをクリック)

学校での練習の様子②(←ここをクリック)

結果は”銅賞”でしたが、素敵な先輩たちの姿に、後輩たちは胸打たれるものがあったことでしょう。全員がやり切ったという想いになれる演奏で、前回よりも音質・音量ともにアップし、成長した姿に顧問の先生も「感動して涙が・・・」と話してくれました。

子どもたちにとっても、教職員にとっても、幸せな時間となりましたね。ありがとうございました!!

新人地区大会

9月29日(金)から地区新人大会が行われました。3年生が引退してから約2か月、新チームでの練習で思うようにいかないことに先輩だったら…と感じてしまう日もあったことと思います。それでも、暑い夏の練習も、自分たちで声を掛け合い、励まし合って頑張ってきました。そして、目標に向かって日々努力した成果を発揮してくれていました。

男子バレー・女子バレー 優勝

おめでとうございます!!その他にも陸上・卓球男子・男子ソフトテニス・女子ソフトテニスが県大会出場を決めました。

今大会、負けていても最後まで気持ちを切らさず戦う姿に勇気をもらいました。チームの中の自分の役割をしっかりと果たす姿に頼もしさを感じました。そして、準備や片付けなどの大会運営を手際よくお手伝いする姿に感心しました。

コロナ禍で保護者の皆様の観戦についても随分緩和され、各会場でたくさんの声援をいただきました。子どもたちを支えているのは、応援してくださる方々の想いです。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

次なる目標に向かって頑張れ犬中生

実力テスト

9月29日(金)、3年生は実力テストを行いました。

夏休み以降、徐々に受験を意識し、勉強に集中している3年生。朝の時間や昼休みにも勉強している姿が多く見られるようになりました。確実に根っこ学力(見えない学力)が成長しています。受験に向けて葉っぱ学力(見える学力)が伸びることを期待します。そのためには、日々の努力しかありません。受験は団体戦。3年生みんなで互いに成長し合える環境を作ってほしいと思います。頑張れ受験生!!

3年生から1・2年生にエール!!

明日から始まる新人地区大会に向けて、各部の部長から1・2年生へエールを送りたいということで、お昼の放送で届けました。内容はハッピーボックス(←こちらをクリック)に掲載いたしました。ぜひご一読ください。

部活動の目標の一つに「学年の枠を超え互いに励まし合うなど、諸活動を通して人間関係作りや感謝・思いやりの心を育てるとともに、望ましい人間関係を学ぶ」としています。先輩たちからのエールに、ジンとしながら聞いていた後輩たちだったようです。大きな信頼と憧れの存在である先輩からかけてもらえる言葉には大きな力がありますね。

明日からの地区大会、どの部もガンバレ

Long昼休み

9月27日(水)、Long昼休みを行いました。

今回は緑化委員会presents 学級対抗環境整備活動でした。今年の夏は例年以上の暑さとなり、学校には元気よく育った雑草がたくさん生えていました。また、秋に近づいてきて、落葉が目立つようになってきました。

そこで、中央委員会で話合い、緑化委員が中心となって企画を運営していくことが決まり、今回の学級対抗環境整備活動が行われました。

参加した生徒は本当に一生懸命に活動していました。今回の企画は、生徒自身が学校の現状を鑑みて、課題を見つけ、その課題解決に向けて計画を立て、全校生徒を巻き込んで実行したことが素晴らしかったです。そして緑化委員の想いに応えてくれる南犬飼中生の優しさや団結力に感心しました。本当にお疲れ様でした。

これからも学校を自分たちの手でより良い環境にしていきましょう。

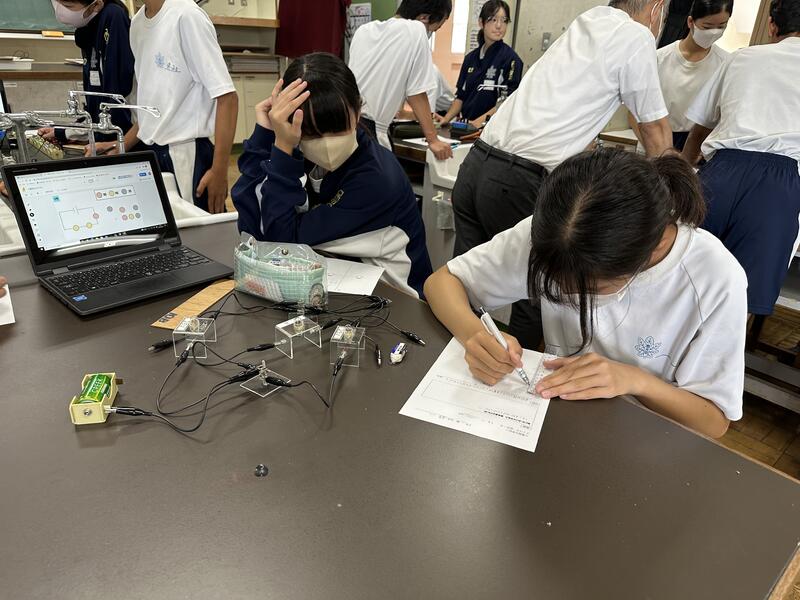

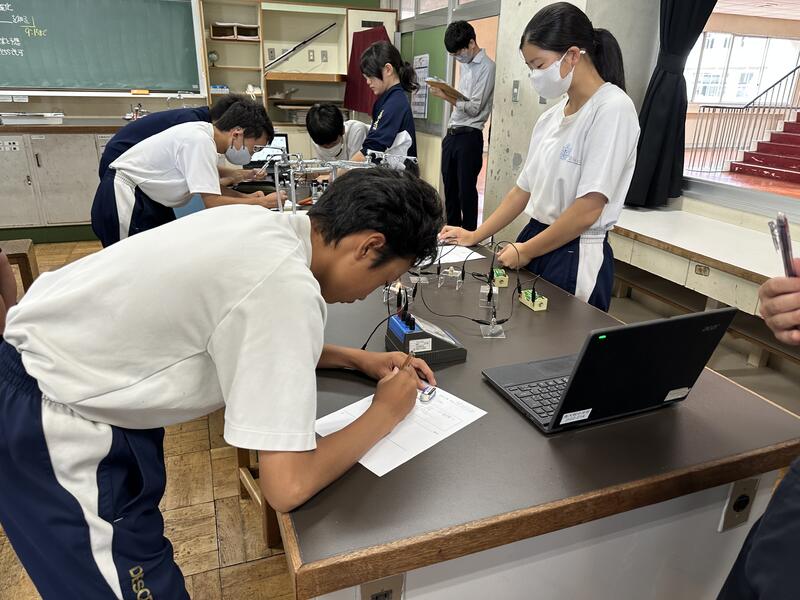

見えないからこそ・・・

9月26日(火)3クラスで研究授業が行われました。本年度の学校課題サブテーマとして~見方・考え方を働かせた魅力ある授業実践を通して、自己と社会・世界とをつなぎ、持続可能な学ぶ姿を育てる~とされています。

理科では「直列回路でつながれた豆電球の明るさはどうなる?」の問いに「電池のプラスから出てくるから近いところが一番明るくて次・その次って順番に暗くなっていくと思う」と興味深い予想を立てていました。そうだよね、電気が光に変化しているんだもんね。少しずつ減っていくって思うよね・・・。実験を目にして『え?一周するから?』となんとなく納得・・・そこから、条件を変えた回路で確かめながら、それぞれの問いを検証するための実験計画を立てました。「見えないものを見えるようにするにはどうしたらいいかな?」そんな考え方が世の中を発展させていくのでしょう。

地区音楽祭

9月25日(月)、地区音楽祭に吹奏楽部が参加しました。

演奏した曲は「フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか?~」です。夏休み以降、マーチング曲とともに練習してきた曲です。マーチングと座奏を両立して練習していくことはとても大変なことだと思います。曲に想いをのせて、精一杯演奏しました。

本番前のリハーサル室での練習の様子になります。

音楽祭に向けて、3年生が後輩をリードしながら、大好きなフライト・エターナルをより良い演奏にすべく、本当によく努力して頑張りました。

次は10月1日(日)千葉県で行われる東関東マーチングコンテストです。是非、最後まで南犬飼中吹奏楽部らしく、チャレンジ精神を大事に頑張ってください。健闘を祈ります。

研究授業(道徳)2年1組

9月22日(金)宇都宮大学教育学研究科の教授にお越しいただき、道徳の授業をしていただきました。本校は学校経営の努力点として「道徳科を要とした道徳教育の実践」をあげ、「考え議論する道徳」を目指しています。

子どもたちが対話する機会を非常に多く取り入れた授業に、子どもたちの頭はフル回転!!今日のテーマは「お金で表現できないもの」から「思いやり」へ。そして「思いやりをお金で表すことをどう思う?」と。子どもたちはこの難しい問いに、揺さぶられながらも、みんなの前で自分の想いを堂々と発言していました。印象的だったのは、「時と場合によると思います。例えば・・・」と、白か黒かということではなく、実際に自分がその状況に置かれた時を考えながら自分の心と向き合っていることがうかがえたこと。きっと友達との対話の中で、様々な状況設定が生まれていたのでしょう。

授業後の研究会では、今回の授業で疑問に思ったことや普段の授業で悩んでいることを共有し、先生にお答えいただきました。初めは自分の考えがもてなくても対話から自分の考えをもてるようになればよいこと、対話を通して多面的に考えられるようになること、とにかく対話を大切にする!!・・・先生方の議論も白熱していました。

今回はシステマチックに生徒同士が指名発言していましたが、これは教師がいなくても自分たちでテーマについて対話がつながっていくような道徳の時間になるための第一歩、子どもたちとともに教職員も学び、道徳の時間をファシリテーションしていきたいと思います。

難しいテーマを最後まで考え続け、自分の考えを表現し合い、互いに「うんうん」と聴くことができる2年1組の皆さん、とっても素晴らしかったですよ。

お忙しい中、足を運んでいただいた壬生町教育委員会・栃木県教育委員会の先生方、そして、新たな切り口の授業で視点を与えてくださった宇都宮大学教育学研究科の先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

ハッピーボックスのお知らせ

9月22日(金)美化委員会から「自問清掃での気付き」を放送しました。委員会の生徒が自分たちの足で見に行き、どのような活動が素晴らしいのかを伝えてくれています。『窓のサンまできれいになっていました。』『黒板の隅まで時間いっぱい清掃していました』などなど・・・頑張っていることを気付いてもらえると嬉しいですね。

お昼の放送では、2年生が宿泊学習の振り返りを立派に紹介してくれました。活動の様子と楽しかったことが伝わってくる振り返りでした。ハッピーボックス(←ここをクリック)に掲載しましたので、ご一読ください。保護者の皆様にもお伝えしたい内容です。今までのバックナンバーも是非ご覧ください。

縦割り総合③

縦割り総合3回目が行われました。

今年度は新しい部門、取組が多く設定されています。その1つがイベントプランナー部門による竹明かりの制作です。地域のボランティアの方にご指導いただき、練習を行っていました。

南犬飼中学区のグルメを調べている犬グルマップ部門では、地域に現地調査に行きました。お店の方に直接お話を聞いたり、味見をさせていただいたりと貴重な体験学習を行いました。

体験学習は地域の方々によって充実したものになっていきます。そして、地域の方々にお世話になった中学生は、ボランティア活動に参加しようという意欲や大人になった時に自分が住んでいる地域のために力になりたいという気持ちが芽生えていきます。地域の方々の力で中学生の心は育っていきます。日頃から本校の教育活動にご協力いただきありがとうございます。

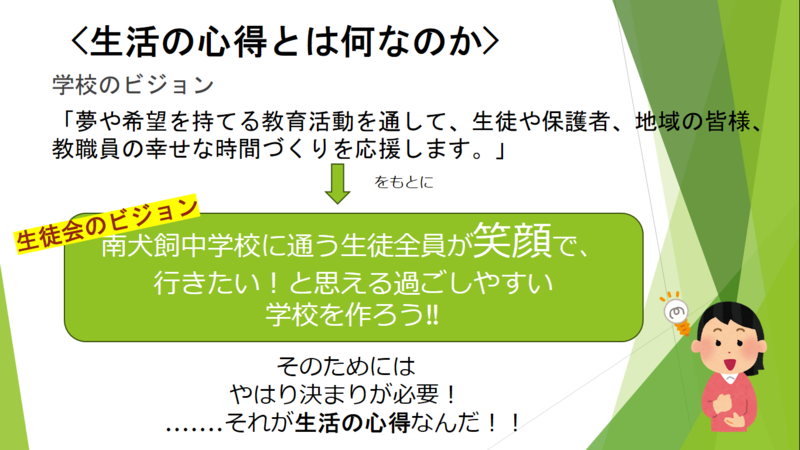

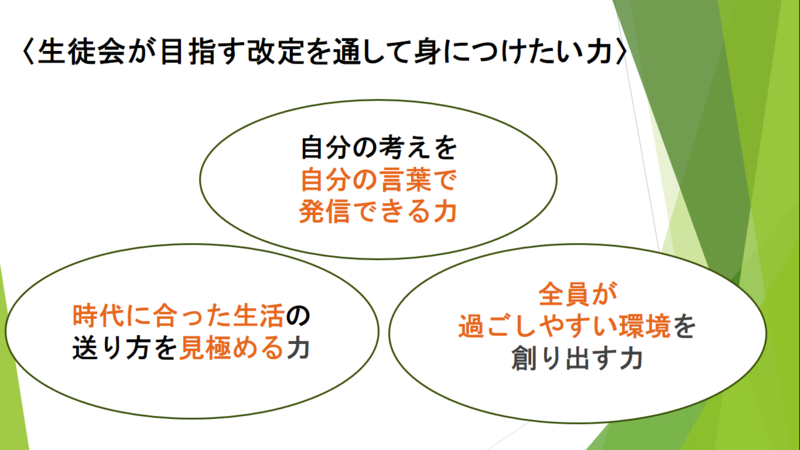

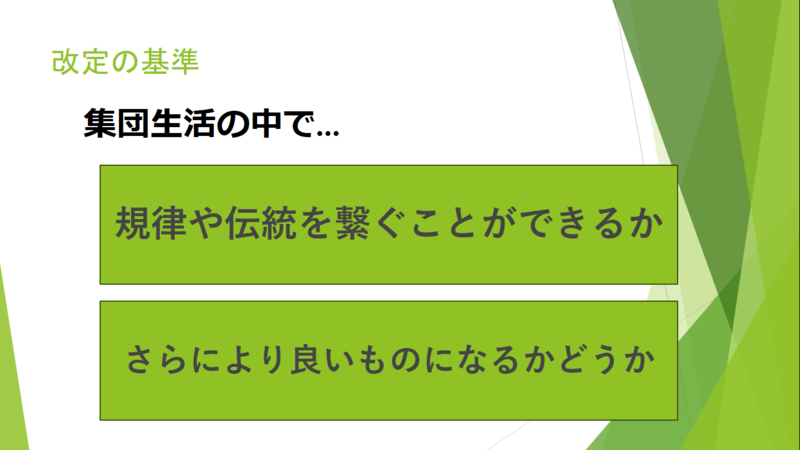

生活の心得の改定

9月21日(木)、朝の時間に生活の心得について生徒会長から放送がありました。今年度も引き続き、来年度に向けて生活の心得の改定を実施するというお知らせでした。本校では校則というものはありません。生活の心得をもとに南犬飼中で生活するすべての人が生活しやすい環境づくりを目指しています。そして、2年前から生活の心得を生徒自身の手で改定する活動をしています。生徒自身が自分たちでルールやきまりを作り、責任をもって守っていくことが大切なのです。それこそが自律であり、自立へと繋がるプロセスだと考えています。

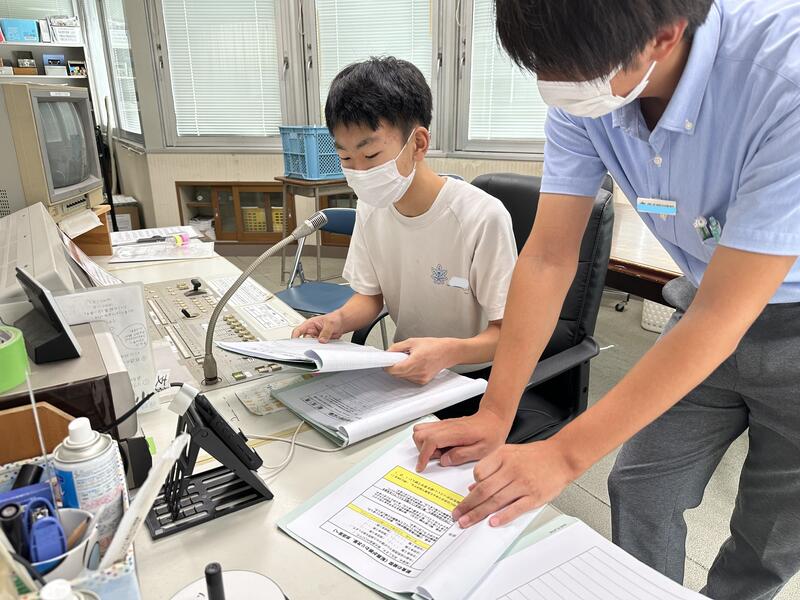

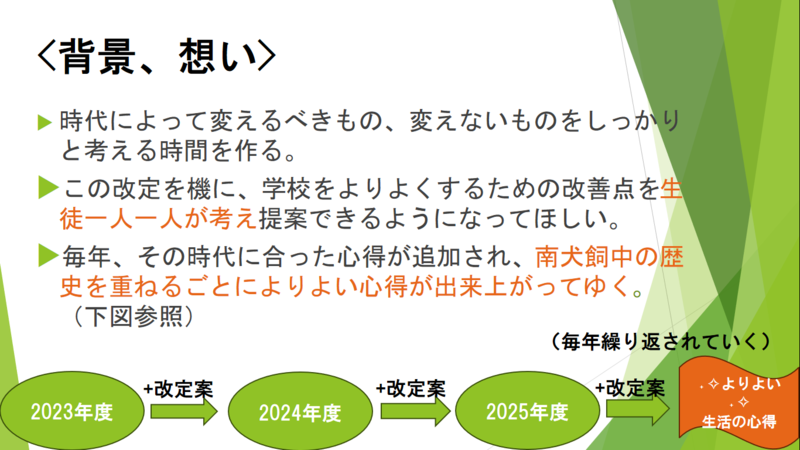

今年度は生活の心得の改定3年目ということもあり、「もう一度その価値や意義を確認し、共通理解のもとで改定を進めていきたい」と生徒会役員が考え、スライドを使った動画を鑑賞するところから始まりました。

実に素晴らしかったことは、生徒会役員が自分たちの手で、何が大事なのかを議論し、スライドにまとめ、話す内容を考え、表現したことです。

その他の生徒は生徒の心得が掲載されているはばたきを手にしながら真剣に話を聞き、その後アンケートに答えていました。

今後はこのアンケートをもとに改定の基準に沿って検討していきます。各学級での話合いも計画しているので、学級会を行いながらより良い生活の心得になるようみんなで作り上げてほしいと思います。

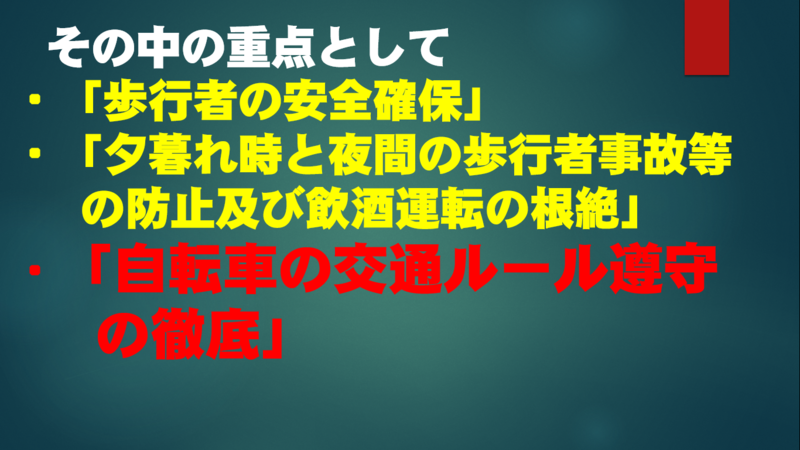

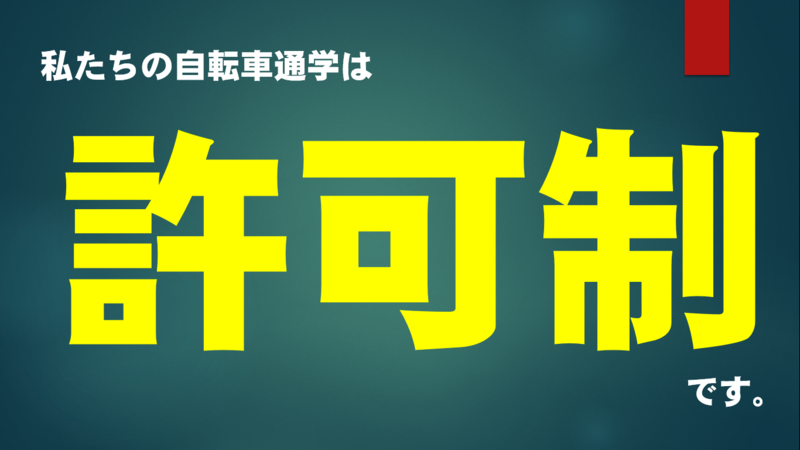

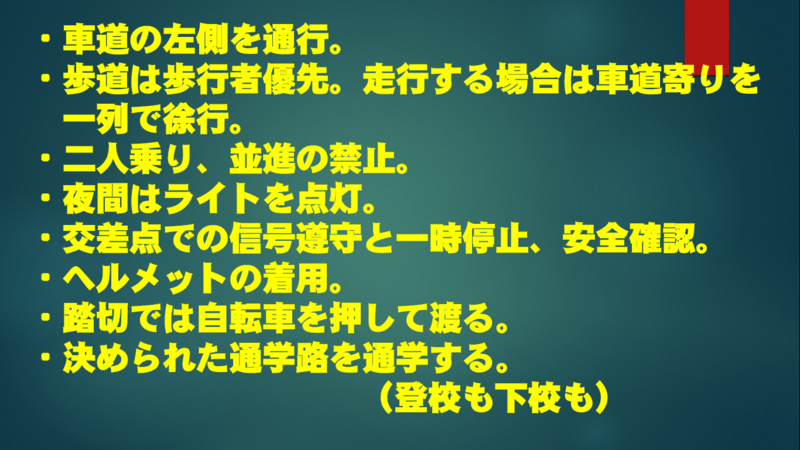

交通委員朝会

9月20日(水)、交通委員朝会を行いました。21日~30日は「秋の全国交通安全運動」です。本校でも1学期からの自転車の乗り方を振り返り、今後の交通安全について考えました。

運営は交通委員の1,2年生が中心に行いました。準備から当日までありがとうございました。

自転車は中学生にとってとても便利な移動手段です。しかし、そこには乗る責任が伴います。その責任を果たすことで、自分も、そして周りの人に対しても安心・安全な環境ができるのです。地域の方々に愛され、多くの人に幸せを届けられる南犬飼中生であってほしいです。

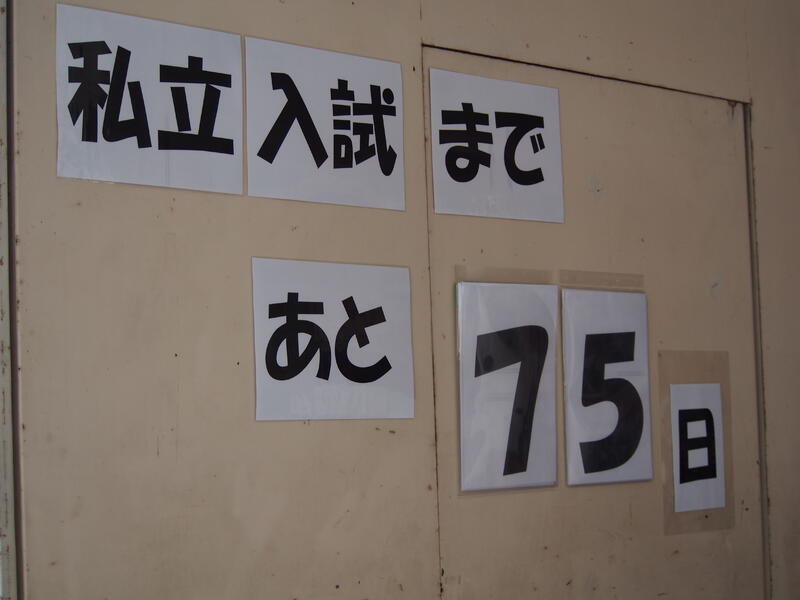

受験は団体戦

3年生フロアに私立入試までのカウントダウンカレンダーが掲示されました。土日を除いてあと75日で私立高校の受験が始まります。

先週は夏休み後に実施された実力テストの結果が返却されました。この三連休で実力テストの結果を分析し、自分自身の学習に対する取組を見直したことでしょう。

大事なことは、目標に向かってやるべきことを継続していくことです。やるべきことをやらずに、合格するのは難しいです。そして、なによりも目標に向かって努力した過程が、その経験が大人になってから自分自身の強みとなります。

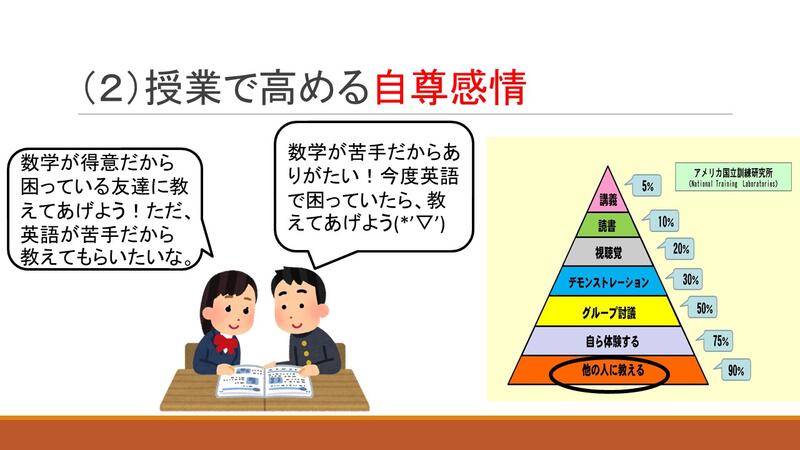

2学期になり、朝の時間や昼休みに勉強している生徒が増えてきました。分からないところを互いに教え合ったり、一緒に考えたりしている姿があります。先週の学習朝会でもあったように、他の人に教えることは自分自身のより深い理解へと繋がります。

受験は団体戦です。みんなでより良い環境を作り、高め合える仲間であってほしいと思います。頑張れ受験生!!

ハッピーボックスもご一読ください。

ハッピーボックスにお昼の放送を掲載しました。お時間のある時に覗いてみてください。

総合的な学習の時間の様子

9月15日(金)縦割り総合の2回目が実施されました。先週の情報収集から、今週は自分なりの表現を模索し始めたところが見受けられました。

書道パフォーマンスや書道・水墨画では、その言葉のもつ意味についてや自分が表現したいものについて思案し、どんな構成や表現技法を使えばいいのかを、幾重にも書きながら、納得できるものを追究していました。美の巨匠であるモネは睡蓮を描く時間を変えることで光の表現を追究したと言います。様々な表現方法を書き比べたり、見比べたり、読み比べたり、検討を重ねて探究のスパイラルを回していってほしいと思います。

子どもたちの『タイ』が泳いでる時の笑顔は、『幸せな時間』につながっています。

学習朝会

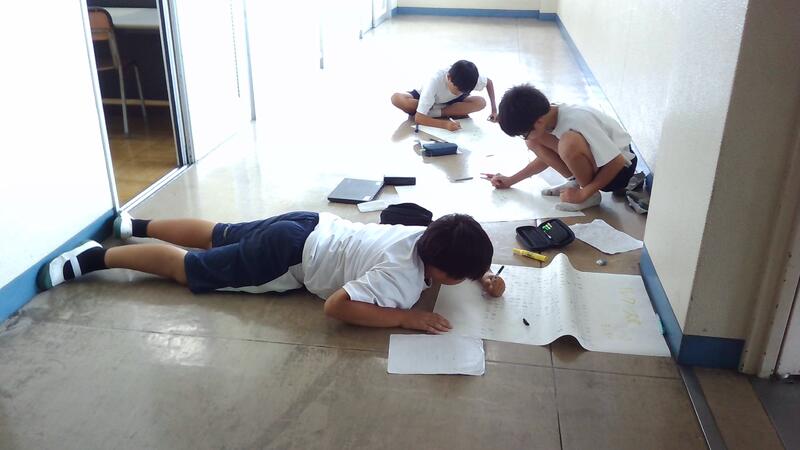

9月13日(水)、学習朝会を行いました。

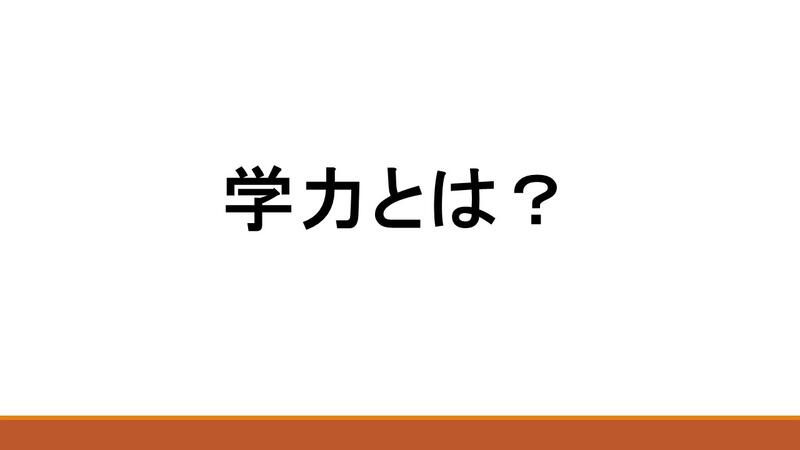

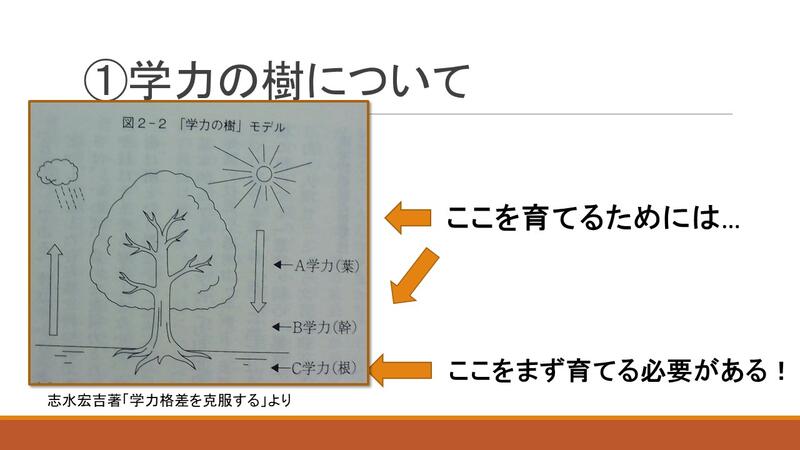

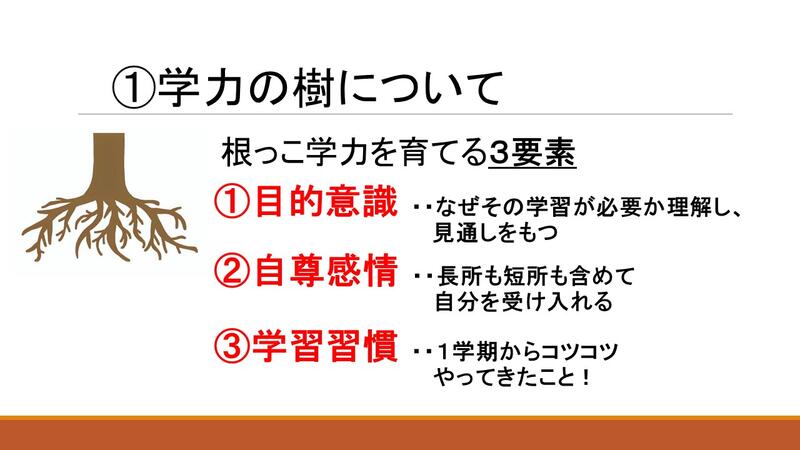

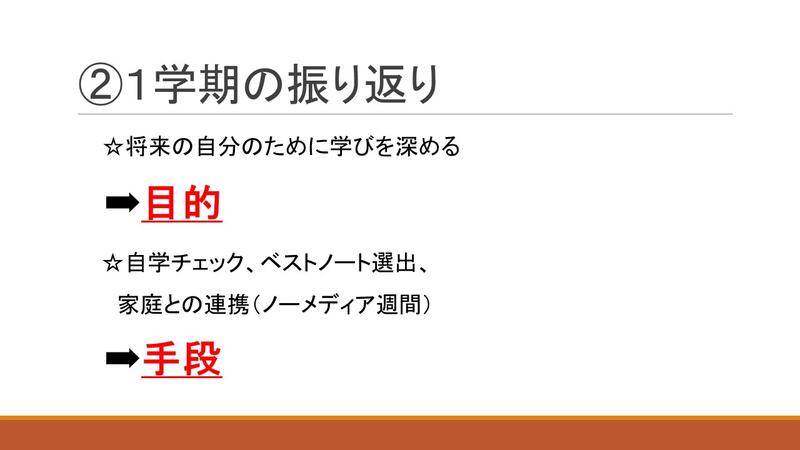

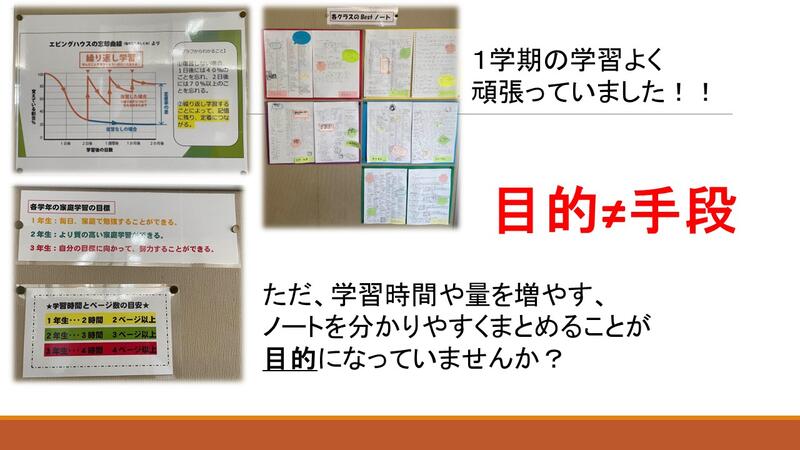

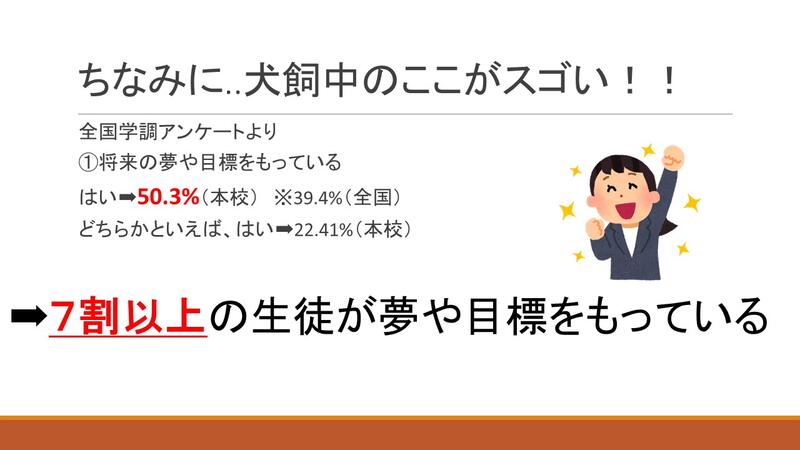

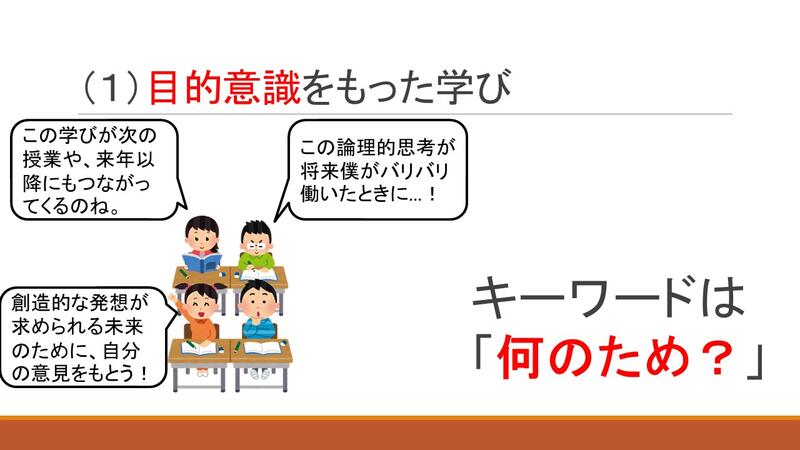

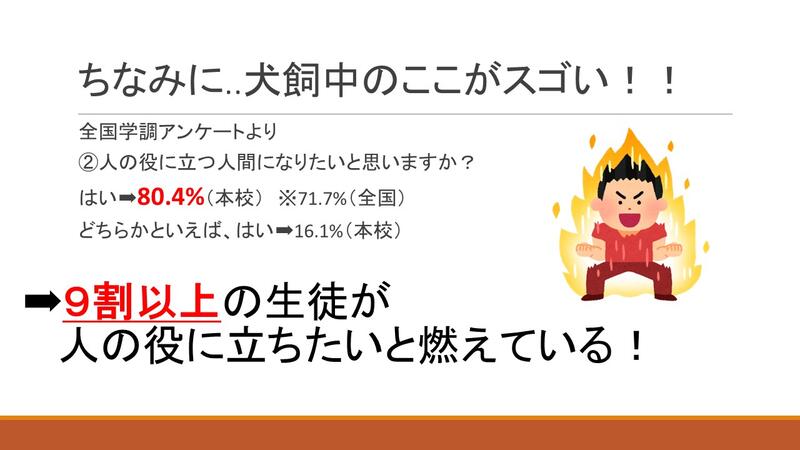

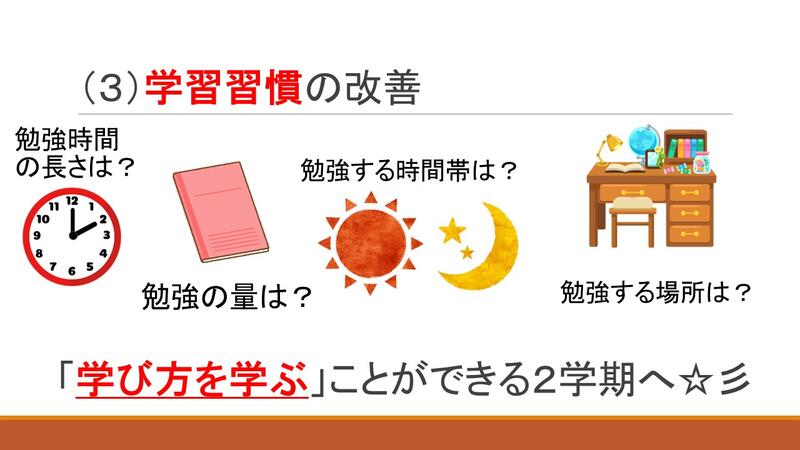

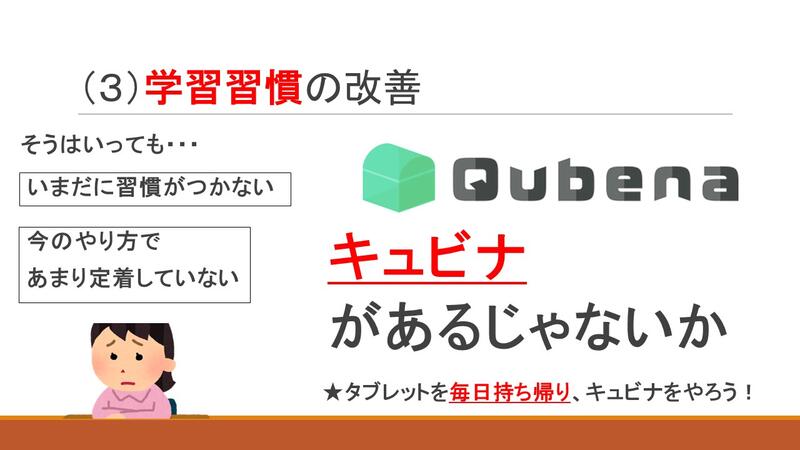

学力の樹について、そして1学期の振り返りから2学期の学習で大切にしてほしいことを学習委員長とプロジェクトチームの1つである「学ぶ力を育むチーム」担当教員がパワーポイント資料を提示しながら話をしてくれました。

見えない学力は、学力の根の部分です。見えない学力を向上させることで、見える学力が伸びると信じています。授業の中でも、家庭学習でも、根っこ学力を育てる3要素である「目的意識・自尊感情・学習習慣」を意識して指導していきたいと思っています。

また、壬生町ではタブレットの中に「Qubena(キュビナ)」というAIドリルが入っています。今までは本校では授業の中での利用が基本となっていましたが、今後は基本的に毎日タブレットを持ち帰り、積極的に学習に取り組める環境を作りました。本人の学力に合わせてAIがその生徒に合った問題を出題してくれます。また、小学校からの復習もできるドリルとなっております。

2学期は学びを深める学期です。中身を充実させ、実りの多い学期にしていきましょう。

宿泊学習⑤:2日間お疲れ様でした~!!

2年生が宿泊学習から帰ってきました。ひと回り成長した表情が印象的でした。

ウィンディなすでの退所式では、施設の方からお言葉をいただきました。ウィンディなすでは、様々なイベントも行っているそうです。「また来てくださいね!」とおっしゃっていただきました。

帰校後、解散式を行いました。実行副委員長から「この2日間の思い出はもう二度と体験することができない1つの大切な思い出になったかと思います。2学年のテーマである、ONE TEAMを意識し、この仲間の一員であることを自覚して、協力し合うことができたと思いました。一人一人が周りを見ることを意識しながら自分の役割をしっかりと果たし、心がさらに成長できたかと思います。この経験を今後の生活に生かし、もっとクラスや学年での仲を深め、自分を成長させていきましょう。」という言葉がありました。

寝食を共にすることで、互いを深く知り、間違いなく絆が強くなったことでしょう。今後の2年生の活躍に期待しています。

2日間本当にお疲れ様でした~!!

宿泊学習④:飯盒炊飯

2日目のメイン活動は飯盒炊飯です。

班員と協力しておいしいカレーを作りました。みんなの笑顔がおいしさを物語っています。

これから片付けをして学校に帰ります。

宿泊学習③:爽やかな朝

9月11日(月)、2年生の宿泊学習2日目がスタートしました。

早朝から希望者は近くの吊り橋まで散策に出かけました。爽やかな風が気持ちの良い朝となりました。

その後はバイキング形式で朝食をとりました。たくさん食べて、元気いっぱいです。

2日目も頑張っていきましょう!

宿泊学習②:1日目の活動

2年生の宿泊学習は予定通りに進んでいます。

登山とハイキングは友達と励まし合いながら頑張りました。山の上での昼食は格別だったことでしょう。

夕方には宿泊場所である栃木県立なす高原自然の家「ウィンディなす」に到着し、入所式を行いました。

そして、夜にはキャンプファイヤーを実施しました。火の神からありがたいお言葉と火をいただき、クラスごとにその火を分けました。みんなで楽しいひと時を過ごしました。

ゆっくり休んで、明日の飯盒炊飯もみんなで協力し、いい思い出を作ってくださいね!

宿泊学習①:出発しました!

9月10日(日)、いよいよ2年生の宿泊学習当日です。

朝早くから元気に集まり、出発式を行いました。

校長からは「来年度の修学旅行に繋がる宿泊学習にしてください。」

教頭からは「友達の良さをたくさん見つける2日間にしましょう。」

学年主任からは「みんなが気持ちよく過ごせるようにしていきましょう。安全にも気をつけて活動しましょう。」という話がありました。

実行委員が整列から出発式まで主体的に動いていて素晴らしかったです。

たくさんの先生方に見送られて、笑顔いっぱいに出発しました。充実した2日間を過ごしてくださいね。

宿泊学習に向けて

2年生は9月10日(日)~9月11日(月)の1泊2日で那須方面への宿泊学習を予定しています。

宿泊学習の目的は以下の3つです。

①自然の中で様々な体験を通し、環境への関心を深め、SDG'sの目標に関心をもつ。(課題を解決する力)

②宿泊学習当日の活動や準備のための活動を通して、先生や友達との関係を深め、クラスや学年の団結を高めていく (人間関係を築く力)

③きまりやマナーを守って、集団の一員として自覚ある行動ができるようにする。(自分を律する力)

様々な体験活動を通して、育成する資質・能力(本校生徒に身に付けさせたい力)に迫っていきます。

1日目には、登山とハイキング班に分かれ、それぞれ活動し、夜にはキャンプファイヤーを実施予定です。

2日目には、飯盒炊飯を行い、自分たちの力で昼食を作ります。

その1つ1つが、貴重な体験活動であり、その体験の中から多くのことを学んでいくことでしょう。

2年生は木曜日のお昼の放送で、実行委員長が宿泊学習の概要と意気込みを話してくれました。その言葉から、宿泊学習をみんなの力で成功させたいという思いが伝わってきました。また、学年行事を他の学年にも広げることで、今までの学びを振り返ったり、来年度に向けて見通しが持てたりと、縦の関係を繋げてくれました。

何事も準備が8割と言われます。各クラスでのしおりの読み合わせや、体育館での全体での事前指導など、夏休み明けの時間がない中で、計画的に準備を進めてきました。

明日からの宿泊学習、宿泊学習のスローガン「スマイル みんなでツナガル memory」のように、笑顔いっぱいで絆を深め、素敵な思い出を作ってきてくださいね。

縦割り総合①

9月8日(金)、縦割り総合が本格的に始まりました。

夏休み前に顔合わせをし、今日から実際に活動が始まりました。真剣な表情、笑顔、どの姿も輝いていました。

総合的な学習は中学校において探究学習の核です。生徒は探究活動の学び方である【課題の設定】→【情報の収集】→【分析・整理】→【まとめ・表現】に沿って活動していきます。活動の様子を覗くと、課題の設定から情報の収集をしているコースが多くありました。

今年度も、地域ボランティアの方にご協力いただきながら、活動を進めて参ります。本校は学校経営の基本方針の1つに、「保護者や地域の皆様と一体となった教育活動を推進し、地域とともにある学校づくりに努める」ことを掲げています。地域の皆様の知恵と経験を生徒たちのために宜しくお願い致します。チーム南犬飼で中身を充実させた縦割り総合を進めていきましょう。

専門員会&中央委員会

9月7日(木)、放課後に専門委員会を行いました。各委員会の活動とともに、先日の中央委員会で話し合った内容についても検討しました。

その結果、

①ペットボトル回収の仕方について→クラスで回収するだけでなく、ホールごとにペットボトル回収箱を置く。

②Study Radioについて→アンケートを行い、その中からゲスト出演をお願いし、進めていく方向。

③読書週間の給食について→本に出てくる料理と本に関する音楽を流すことは、アンケートを実施して行う予定。

④リクエスト曲の募集について→音楽の授業の中でお気に入りの曲を発表しているので、その中から採用する。

⑤除草について→学級対抗などにして、楽しみながら実施できる企画を考えて行う。

ことに決まったようです。大事なことは、生徒が学校の現状を鑑みて課題を設定し、その課題解決に向けて話合い、実際に活動していく過程です。生徒会活動も、2学期のテーマである「中身を充実させる」ことにチャレンジしていきたいと思います。

また、中央委員会では、輝光祭のテーマソングについて話合いを行いました。各クラスで輝光祭のテーマ「温故知新~出会いで咲かせる文化の花」に相応しい曲をピックアップし、中央委員会で出し合い、その中から3曲に絞りました。最後は全校生徒の投票で決めるそうです。これから生徒会放送の中で曲を流し、その後アンケートを実施するので、生徒の皆さんは楽しみにしていてくださいね。

本校の強みは、学校経営に生徒が大きく関わっていることです。学校運営は生徒が常に主語になるよう意識し、進めています。この考え方を教職員・保護者が共有し、生徒が主役である学校経営をこれからも行っていきたいと思っています。

Long昼休み企画:制服プレゼン

9月6日(水)、Long昼休みの時間に制服の企業の方にお越しいただき、新しい制服の作成についてプレゼンをしていただきました。

まず最初に生徒会長から新しい制服作成に至るまでの経緯を以下のように説明しました。

「一昨年度、本校の体操着のデザインを変更しました。きっかけは、未成年の主張で「女子のハーフパンツにはポケットが2つあるのに、男子には1つしかない。ジャージを変えてください。」という訴えがあったからです。中央委員・PTA本部役員・教職員の投票で複数あるデザインの中から現在の1・2年生が着用しているものに決定しました。

生活の心得見直しの中で、制服について『ジェンダーフリーな制服にしてほしい』『制服が寒い』『時代に合っていない』という意見が出てきました。そこで、昨年度の生徒会で制服についての勉強会を企業の方に行っていただき、最新の制服事情を学びました。最新の制服の良さに感動し、後輩たちの幸せのために制服検討の必要性について声をあげました。前会長から『後輩たちが着心地の良い制服を着て学校生活を送れること、自分たちが決めた制服を卒業後に後輩たちが着ている姿を見られることは、自分たちにとって幸せなことである』というお話があり、いよいよ今年度、制服のデザイン検討が始まります。今日は、企業の方に起こしただき、いろいろお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。」

2、3年生は昨年度までの経緯が分かっていますが、1年生にとってはなぜ制服を新しくするのかが分からないことと考え、改めて説明しました。自分たちが新しい制服を決めていく価値について共通認識しました。

次に、企業の方から ①私服と制服の違いについて、②制服とLGBTQについての説明がありました。

そして、制服サンプルを披露してくださいました。今回は3つのデザインをお持ちくださいました。

このサンプルは数週間ほど職員室前に展示しておりますので、生徒はもちろん、保護者の方も来校の際はご覧ください。

その後、今後のスケジュールについての説明がありました。

・選択するものは、①ジャケット、②ボトムス、③ネクタイ・リボン、④エンブレム、⑤ボタンの5つです。その際に、オリジナル性を発揮するとともに、価格とのバランスが重要になる。

・具体的には、ジャケットの素材、型を選択していただく。

・ボトムス、スカートの柄を選択していただく。

・ジャケット、ボトムスが決まり次第、ネクタイ・リボンのデザインを選択していただく。

・最後にエンブレムとボタンを決めていただく。

最後に、副会長からお礼の言葉がありました。その中で、「いよいよ制服を作る段階まで来て、ワクワクしている」「この先何十年も着られる制服なので、自分たちが責任をもって決めていきたい」という言葉が印象的でした。みんなで、制服を作っていく過程を楽しみながら、今まで現行の制服を着用してきた先輩方や、これから新しい制服を着る後輩たちに誇れる制服づくりを進めてほしいと思います。

展示された制服を目を輝かせながら興味津々に見ている生徒の姿が印象的でした。これから、生徒・保護者・教職員で力を合わせて素敵な制服を作っていきましょう!

中央委員会

9月5日(火)、放課後に中央委員会を行いました。中央委員会は各クラスの前期学級委員長(代議員)、各専門委員長、そして生徒会本部役員で構成される、生徒会の最高組織です。各委員会や各学級での意見を集約したり、中央委員会で話合いをしたことを全校生徒に伝えたりしながら、生徒会を動かしています。

今回の中央委員会では、明後日に行われる委員会活動の内容について話合いを行いました。各員会で考えていることに加え、代議員や生徒会役員などから以下のような意見が出てきました。

・ペットボトル回収の仕方について、さらに回収率を高めるには工夫する必要があるのではないか。

・昨年度行っていた学習委員会のStudy Radioについて、今年度も行わないか。先生方だけでなく、生徒にもゲストとして参加してもらって盛り上げていくのはどうか。

・今年度の読書週間の給食で、本に出てくる料理を給食で出してほしい。さらにその本に合った音楽を流すのはどうか。

・給食時の音楽で、リクエスト曲の募集をしてみてはどうか。

・夏休み中に雑草が多く生えてしまったので、緑化委員中心に企画を考えて、楽しく綺麗にできるといいのではないか。

学校経営の努力点の重点項目に「主体性を育む生徒会活動の展開」を掲げています。生徒会は「学校は自分たちで楽しくするところだ!」を合言葉に、生徒会活動を進めています。そして今年度は生徒会テーマ「心~あたりまえに感動を~」のもと、あたりまえのことにも感動できることを目指して、活動に価値づけをしたり、工夫を加えたりしています。1年間で1番長いこの2学期を、より楽しい学校生活にするために、中身を充実させてくださいね。明後日の専門委員会も生徒主体の話合いや活動を期待しています。

実力テスト・確認テスト

9月4日(火)、2・3年生は実力テストを、1年生は確認テストを行いました。

夏休み中に実施した三者面談では、学習面について各担任とお話したことと思います。1学期の学習の様子から、自分自身の強みと課題を把握し、夏休みの学習へと繋げました。

3年生はいよいよ進路選択が始まる学期となります。9月、10月に実力テストをもとに、11月には三者面談が予定されています。夏休みに力を付けられるよう努力したことでしょう。その力を発揮し、自己実現に向けて頑張ってくださいね。

始業式の式辞で校長が話した通り、学力の成果が目に見えるかたちになるには時間がかかります。大切なのは、地道な努力です。コツコツが一番強いのです。2学期のテーマは「中身を充実させる」。自分自身の生活を振り返り、中身を充実したものにしていきましょう。自分自身を見つめ、考え、自分の目標に向かって行動していく過程を楽しめる生徒に育ってほしいと思っています。

2学期が始まりました

9月1日(金)、42日間の夏休みを終え、いよいよ2学期が始まりました。真っ黒に日焼けした生徒が多く、充実した夏休みを過ごした様子がうかがえました。

始業式では、各学年代表の生徒が2学期の抱負を述べました。

・1学期の終業式に校長先生が述べた「問いを学ぶ」を意識し、「なぜ?」「どうして?」を大切にしながら勉強していきたい。

・勉強と部活動の両立を目指して頑張りたい。

・受験に向けて自分と向き合うことの難しさを感じた夏休みだった。粘り強く勉強に励み、仲間と共に頑張っていきたい。輝光祭が楽しみであり、「温故知新」のスローガンの通りに、伝統を受け継ぎながら、新しい風を吹かせられる行事にしたい。

どの生徒からも学校生活を前向きに頑張ろうという強い意思が伝わりました。

校長の式辞では以下のことを伝えました。

「2学期のテーマは、中身を充実させることです。毎日の生活を充実させる。そのために確かな学力を身に付けてほしい。2学期は、夏から冬へと向かう1年間で最も長い学期であり、とても過ごしやすい学期です。学力を高めるためには日々の努力が大切です。学力は今から3か月後に成果が表れると言われます。9月に勉強した成果は12月頃。12月に勉強した成果は3月頃です。3年生は受験に向けて頑張っていきましょう。毎日の授業、家庭学習の充実を期待しています。」

1学期は仲間づくりの学期であり、2学期は学力を高める学期です。様々な研究授業も計画されています。生徒とともに、結果の出せる教育活動を展開していきます。2学期も本校の教育活動にご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

ふるさと祭り清掃ボランティア

8月26日(土)に4年ぶりに「ふるさと祭り」が開催されました。2500発の美しい花火を楽しむことができるのも、地元の企業の方々の協賛があってのことです。壬生町を盛り上げようとたくさんの方々の協力があって成り立っています。そのうちの一つに、打ち上げ花火の欠片を拾う清掃ボランティアがあります。8月27日(日)の早朝、本校の生徒がたくさん参加しました。コロナ禍でなかなかボランティアの機会が少なかったものの、4年ぶりとは思えないほどの参加者が集まりました。壬生中の生徒と協力して、大きな欠片から小さな欠片までゴミ袋いっぱいに集めていました。

本校の存在意義の一つ「地域行事にボランティアとして参画し、地域に活力を与え、次世代の担い手として期待されている」ことを改めて実感する機会となりました。ありがとうございました。

一人一人のかけがえのない存在が、互いに手を取り合い、地域の皆様の幸せな時間づくりの一役を担ってくれることを願っています。

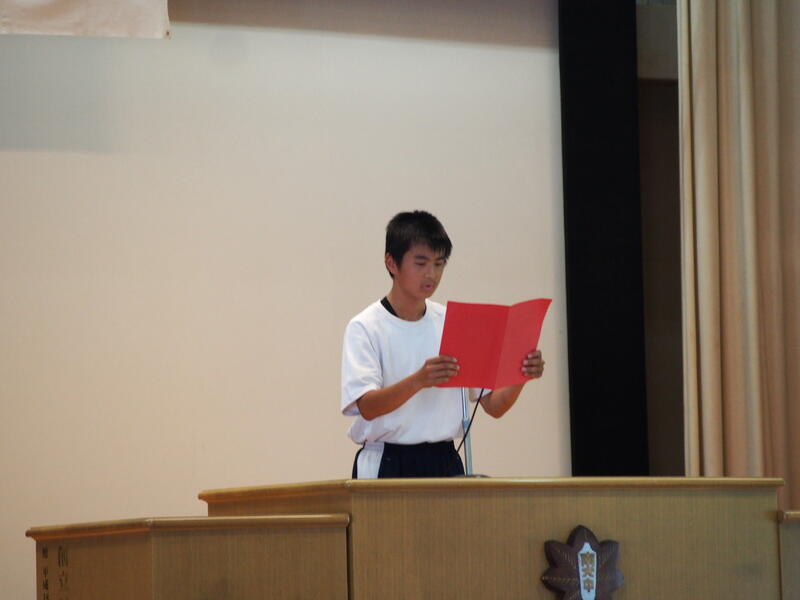

少年の主張発表

8月25日(金)第46回栃木県少年の主張発表下都賀地区大会が開催されました。少年の主張発表は、中学生が日常生活の中で感じていることや考えていることを発表することにより、若者としての誇りと自主性を育て、さらに、これらを広く社会に訴えることにより、同世代の少年の意識啓発を図り併せ、青少年の健全育成に対する大人の理解と関心を深めることを目的として実施されています。

昨年度まではコロナウイルス感染防止の観点から、作文審査のみでしたが、今年度は4年ぶりに一堂を会して発表大会を開催することができました。

本校3年生は国語の授業において、自分が日常の中で関心があること、疑問に思っていることなどについて全員が作文を書きました。そして、その中から本校代表生徒を決め、大会に参加致しました。

代表生徒は夏休みも学校に登校し、練習を重ねました。「自分の主張を聞いている人の心に届けたい」という思いを大事にし、そのためには聞いている方の顔を見て主張をすることが大切だと考え、発表時間のおよそ5分間、作文用紙5枚分を暗記しました。また、自宅では自分の発表を録音し、もっと思いが伝わるためにはどうしたら良いのかと考え、練習に励んだそうです。どんどん上達していく姿から、自宅での努力が手に取るように分かりました。

大会本番はその力が十分に発揮され、大変立派な発表となりました。本当にお疲れ様でした。

中学生という今だからこそ思うことや感じること、考えることがあると思います。3年生全員の作文を読み、みんなが日頃の生活を、そしてこの社会を、様々な見方をしていることが分かりました。これからもその感性を大事にし、多くのことを学び、色々なものの見方や考え方ができるように成長してほしいと思います。皆さんはこれからの社会を作っていく大切な一人一人なのですから。

吹奏楽マーチングコンテスト

8月23日(水)栃木県立県南体育館にて、第36回栃木県マーチングコンテストが開催されました。この夏休みの熱い中、中庭にマーキングをして練習を積み重ねてきました。

アブアリーナでの調整後、いよいよ本番です。このコンクールで最も多い57名という人数での参加です。人数が多い分、隊形移動での交錯する場面では難易度が上がります。それでも大きなミスなく、長いトロンボーンも重いドラムも、堂々とステップを踏んで進んでいきます。

Make the new World by 61~LES MISERABLESより4曲を演奏しました。DMやトランペットの見せ場では大きな拍手があがり、最後まで堂々とした素晴らしい演奏を披露してくれました。

マーチングは運動部と言っても過言でない過酷さがそこにはあります。全員が心を一つに、同じリズムで、周りに合わせた歩幅で、しかも楽器を弾きながら・・・。一朝一夕には完成しない難しさが、観ている人に感動を与えるのでしょう。

東関東マーチングコンテストは10月1日です。高い目標に向かって更に頑張ってほしいと思います。応援よろしくお願いします。

★下の動画の複製はご遠慮ください。

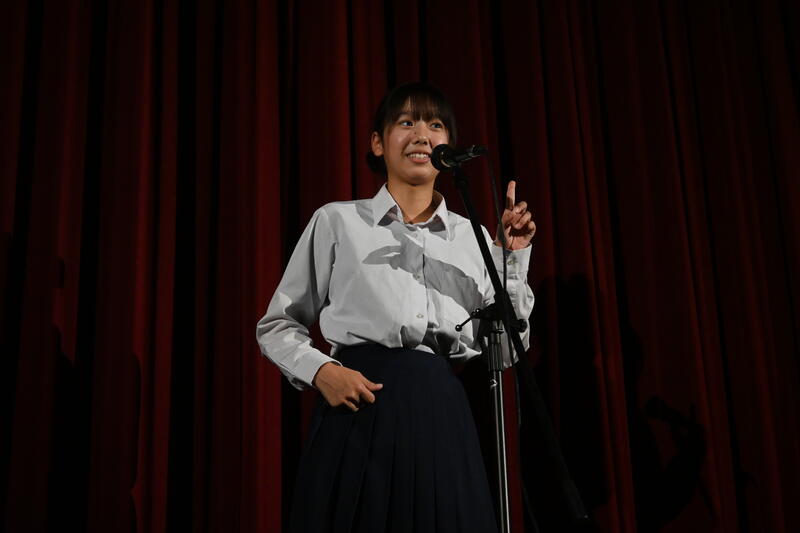

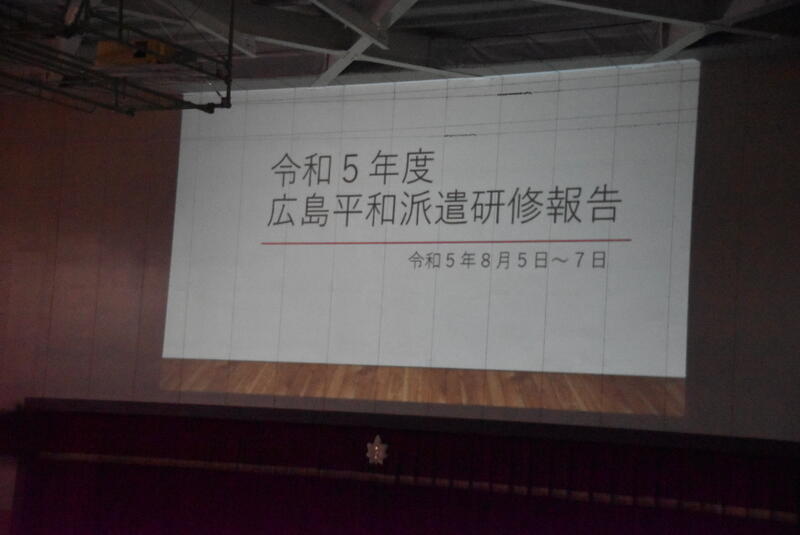

広島平和派遣事業

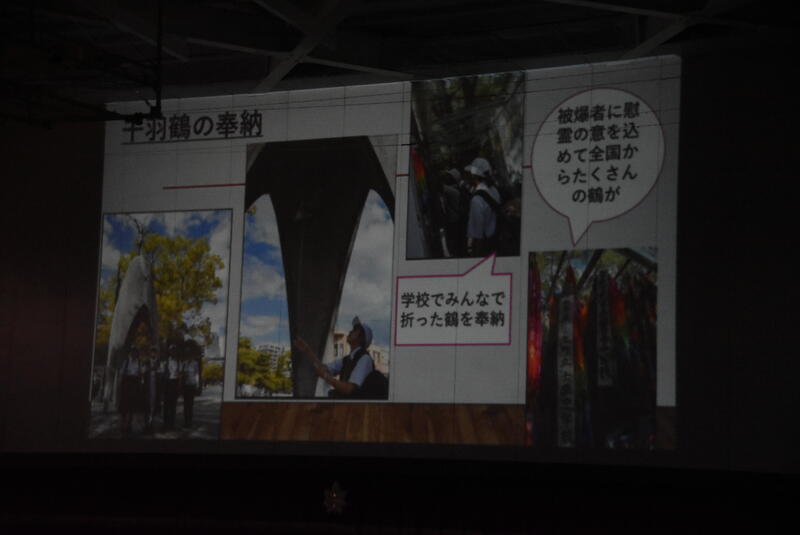

8月5日(土)から8月7日(月)まで、下野市・壬生町中学生平和研修派遣団として3名の生徒が参加しました。全校生徒で千羽鶴を作成し「平和な世界」を願い、派遣団に託しました。

被爆から10年後に一人の少女が白血病を発症しました。少女は入院中のお見舞いに贈られた千羽鶴をきっかけに「生きたい」という願いを込めて折鶴を折り始めます。8か月の闘病生活の末、12歳という若さで亡くなりました。『原爆の子の像』になった彼女の想いが引き継がれ、今も全国各地から千羽鶴が「平和への祈り」として捧げられています。

「今回実際に広島の地に行って、命の尊さや平和の大切さを身をもって実感することができました。今の私たちの生活がどれだけ幸せかということが分かりました。現在は被爆した方の年齢がどんどん高齢化しています。あの日の記憶が消えないように、もう二度と戦争を起こさないようにするために、この3日間で学んだ事を身の回りの人、世界中の人に伝えていきたいです。」

「今回の事業に参加し、現在世界で示唆されている核兵器使用の恐れという話が、更に恐ろしくまた絶対に核兵器を使用させてはいけないと強く感じました。・・・原子爆弾は一度使用したら何十年にも渡り放射能が放出され、その地に大きな傷跡を残します。そんな原子爆弾を所有している国がまだ残っているのはとても恐ろしいことだと感じました。」

「私たちが感じた感情は被爆者の10%にも満たないかもしれませんが、少しでも残酷なことを繰り返さないために、多くの人に平和について一緒に考えたり、広島派遣についての話を伝えていったりしたいです。そして、過去の言葉を未来に私たちが紡いで、一日でも早く核廃絶した平和な世界にしていきたいです。」

としっかりとした学びを持ち帰ってくれました。感想の全文は後ほど町広報誌に掲載されますので、ご覧ください。

子どもたちが巣立つ世界に、平和な毎日が、幸せな毎日が続きますようにと願わずにはいられません。

関東大会を支える力

本年度バスケットボール、ソフトテニスなどの競技が本県で開催されました。本校生徒もその運営に携わり、選手たちが気持ちよく試合に集中できる環境づくりの一助を担っていました。スポーツは、選手としてその競技をプレーするだけではなく、指導やトレーナー、応援や大会の運営など様々な関わり方があることを学ぶ良い機会となりました。

県内の中学生の協力で滞りなく大会が運営され、他県の先生方から多くの感謝の言葉をいただきました。子どもたちの「見えない学力」=「より良い社会を築くために自分の力を使う精神」がここにも息づいていました。緊張する中でのお仕事、お疲れさまでした。

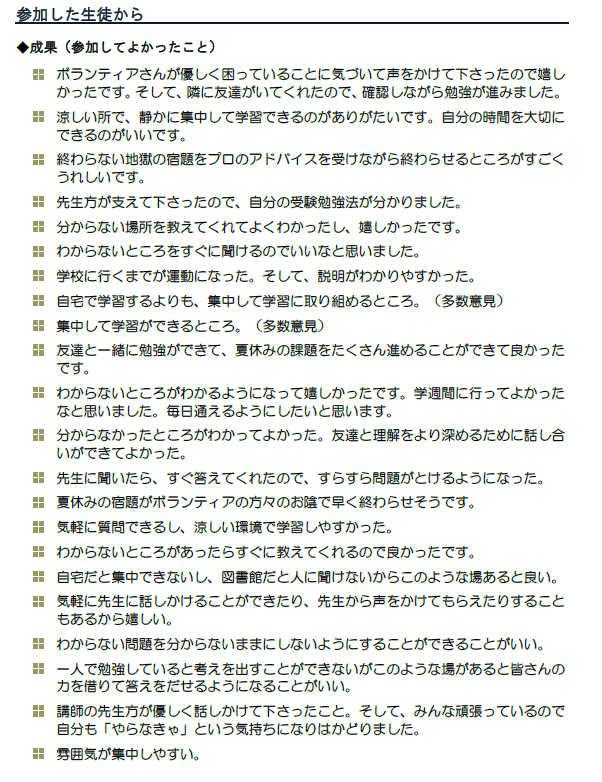

学週間の振り返りが届きました

壬生町教育委員会・生涯学習課から、学週間の振り返りが届きました。ボランティアの先生から

「自ら進んで学習に来ているので、意識の高さを感じることができました。学習の進め方を悩んでいる生徒に学習方法をアドバイスしたり、生徒と一緒に問題を解いたり。自分にとっても良い刺激になりました。」

「家庭ではあまり勉強に集中できないけど、ここでは集中できるし分からないところを教えてもらえるので嬉しいという言葉に、勉強できる場を提供できたことが最大の成果かもしれないと思いました。」とコメントいただきました。

子どもたちにとって「できた喜び」「分かった楽しさ」を実感する体験となったことが『幸せ』であると感じました。できるようになったことが増えた自信を、これからの学習・生活に生かしてくれることを願います。

ご指導いただいたボランティアの先生方、調整いただいた生涯学習課の先生に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

3年生を対象にした放課後学習サポートも引き続きお世話になります。よろしくお願いいたします。

音楽で幸せを届ける吹奏楽部!

8月11日(金)、吹奏楽部は県総合運動公園本球場にて、下野新聞社杯第54回県学童軟式野球大会の開会式に参加しました。開会式では、マーチング演奏の披露、開会式セレモニーの演奏、選手入場行進時の演奏を行いました。

吹奏楽部は吹奏楽コンクールやマーチングコンテストに向けて日々練習に励んできました。もちろんコンクールやコンテストは吹奏楽部にとって目指すべき1つの目標であると思います。

しかし、それ以上に吹奏楽部は音楽でたくさんの人に幸せを届けています。入学式での演奏、運動会での演奏、男子バレーボール部の関東大会へのお見送りでの演奏、それ以外にも運動会の練習後には朝礼台付近でゲリラライブを行ってくれました。たくさんの生徒が集まって楽しい時間を過ごしていました。

今回の県学童軟式野球大会の開会式に吹奏楽部が華を添えたように、音楽によってその場が華やかになったり、楽しくなったり、たくさんの幸せが生まれます。それこそが音楽の価値なのだと思います。これからも多くの人を幸せにする演奏を期待しています。吹奏楽部の皆さん、開会式への参加お疲れ様でした。

最後まであきらめないバレーに感動!!

8月8日(火)千葉県のバルドラール浦安アリーナで関東バレーボール大会が行われました。1回戦は茨城の秀峰筑波中との対戦でした。

相手の落ちるサーブに苦戦を強いられた出だし、自分たちのバレーのリズムを少しづつ掴み始め食らいつきましたが、1セット目を奪われました。

気持ちを整えて次のセットへ。気合を入れてコートに入る選手とともに、1年生の一生懸命なモップ掛けやタオルを丁寧にたたむ姿に、先輩たちへの想いが伝わってきました。光が当たらない仕事がチーム競技の中ではとても大切です。そういう下支えがあるからこそ、コートの中で頑張れるのだと思います。「バレーボールは仲間のために自分が努力するスポーツだ」体育館に貼られた言葉を体現していました。

相手コートをよく見た技ありのプレーや、ナイスサーブで相手を崩し、自分たちらしいバレーボールで2セット目を奪取!勝負の行方は最終セットへ・・・。

「ピンチを救うのはファインプレーではなく”いつも通り”」その言葉通り、何度打たれても拾い、つないでつないで点数にするシーンがたくさん見られました。惜しくも負けてしまいましたが、仲間を信頼し言葉を掛け合う姿、粘り強く何度でも挑戦する姿、相手を称える涙をこらえた拍手、応援してくださった方々への挨拶、どれをとっても立派でした。胸を打たれる戦いでした。

関東大会に出場するだけでも貴重な体験です。大舞台で自分自身を見失わずに戦える気構えと最高のパフォーマンスを調整した身体と技術、先輩たちから受け継ぎ次の世代へ。3年生本当にお疲れさまでした。

遠方まで応援に来てくださった方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。これからも、チーム南犬飼、どうぞよろしくお願いいたします。

チーム南犬飼の気持ち

8月8日(火)、朝9時に関東大会に出場する男子バレーボール部が大会が行われる千葉県に出発しました。

出発の時間になると、部活動をやっていた生徒たちが集まり、みんなでお見送りをしました。吹奏楽部は楽器を持ってきて、素敵な曲を披露してくれました。みんなで「関東大会出場おめでとう」と「大会頑張ってきてね!」という気持ちをカタチにしました。チーム南犬飼の気持ちを力に変えてくれたら嬉しいです。

男子バレーボール部頑張れ

全ては社会と繋がっている

3年生にとっては部活動最後の大会である総体が県大会まで終わりました。関東大会に出場する男子バレーボール部、卓球男子個人、水泳個人の生徒の皆さんは、栃木県の代表として自分たちの力を十分に発揮できるよう頑張ってください。チーム南犬飼、みんなで応援しています。そして引退を迎えた3年生、本当にお疲れ様でした。

本校は主体的な生徒会活動を学校運営の核として成長しています。ここ4年間は生徒会スローガンを「心」に決め、心ある生徒を目指して活動しています。それは、自分たちの学校を生徒自身が好きになれるように、地域から愛される学校になるために、そして生徒一人一人が充実した学校生活を送るためには、自分たちの心を大事にし、心ある生徒を目指していかなくてはならないと生徒自身が考えたからです。

そして、どんなことをしていくことが心の成長になるのかを考え、様々な情報を集めました。集めた情報の中から、「学校行事を自分たちの想いが込められたものにしよう」と生徒の意見を行事計画の中に取り入れることにしました。特に、コロナ禍での学校行事は困難が多くありましたが、生徒自身が打開策を教員とともに考え、実施してきました。今年度の運動会は練習から全ての運営を生徒主体で行い、生徒の想いが込められた行事の象徴となりました。

また、「学校をもっと過ごしやすいものにしよう」、そして生徒自身の「自分たちで決めたルールをしっかりと守ろう」という想いから、「生活の心得」の改定を進めています。改定初年度は、今まであったルールを一掃し、生徒自身がルールの価値を見つめ直す中で、1つずつ決めていきました。

総体の大会を見ながら、生徒の言葉が思い出されました。それは、チームの上手くいかないところを、独り言のように言っていた言葉です。大会を見に行くと、その上手くいかないと言っていたところが見事に改善されていました。きっと、自分たちのチームの課題を把握し、上手くいくようにするためにはどうすれば良いか情報を集め、その中から自分たちに必要な練習をし、大会の場に立ったのでしょう。

これからの社会は「VUCA時代」と言われています。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったものです。つまり、今ある価値観やビジネスモデルなどが通用しない時代のことです。そして、このような時代を、社会の大きな変化の中で、たくましく生きるためには、さまざまな人と協働しながら探究心をもち、自律的に、主体的な姿勢で学び続け、変化に対応する力をつけていくことが大切になると考えられます。

高校では「総合的な探究の時間」が2018年告示の学習指導要領で設けられました。これまでの学校での学びは、知識の量と問題の意図を汲み取り、より早く解答を導き出すことに重点が置かれていました。しかし今、インターネットを利用すれば、瞬時に多くの情報を手にすることができます。そしてその知識量は人間とは比べることができない膨大なものです。これからの学校で重視されるのが、取得した知識を「活用」し、「探究」することです。「探究」は欠かすことのできない学びの姿となります。中学校では総合的な学習の時間がこれまで探究活動の時間となっていましたが、その時間の質の向上と同時に、各教科でも「探究学習」が進められています。

先に述べた、生徒会活動も、部活動も、まさに探究活動が実践されています。「探究」は、①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現のサイクルの繰り返しで学びが深まっていきます。部活動の上手くいかないところが課題の設定であり、どうすれば上手くできるようになるのか情報を集め、自分たちに必要な練習をし、大会で表現したわけです。

これは社会でも同様のことがなされています。例えば、①「観光収入を拡大するためにはどうすれば良いか」という課題があるとします。②情報の収集では、観光資源や観光客の情報を集めます。③観光資源を年代などのターゲットごとに整理し、分析をもとにどのような広報をすれば良いか考え、企画にしていきます。④実際の企画として実行してきます。そして、企画を実施するなかで改善が必要なところが見つかったり、困難な部分が見つかったりし、新たな課題が見つかることで仕事の質が深まっていきます。①~④のサイクルの繰り返しの中で仕事は回っていくのです。大人が行っている仕事は生徒の皆さんの学び方と同じ、まさに探究活動なのです。もちろん中学校教員も毎日が探究活動の繰り返しです。

夏休み、興味や関心があること、疑問に思っていることなどについて探究してみると面白いと思います。探究学習は人生を豊かにするものです。なぜなら、自ら学ぶということが楽しくなるからです。そして将来の仕事に直結する学びの姿だからです。

学校生活の全てが社会と繋がっています。日常にある探究を楽しみながら生活していきましょう!

栃木県吹奏楽コンクール

8月5日(土)栃木県吹奏楽コンクールに参加しました。

課題曲:マーチ「ペガサスの夢」

自由曲:「フライトエターナル、アメリア聞こえていますか?」

の2曲を披露しました。

課題曲4曲の中で1番難しい曲にチャレンジした本校吹奏楽部、可愛らしいアップテンポな曲で観客を楽しい気分にさせてくれました。

自由曲では、優しい曲の入り、心地よい空気を作っていました。途中力強く曲調が変わるとともに子どもたちの表情にも力が込められていました。曲の表現する内容をしっかりと理解して「この曲を演奏したい」という子どもたちの意気込みが伝わってきました。

難しい2曲を仕上げてやり切った子どもたちは、演奏を終えると爽やかな笑顔を見せてくれました。子どもたちの一生懸命な姿は、観る人に感動を与えてくれますね。ありがとう!!

みんなで同じ目標に向かって努力すること、自分たちらしい表現を追究できたこと、そういった経験がまた一回りも二回りも成長させてくれましたね。

審査員の皆様から、たくさんのコメントをいただきました。賞賛の素敵な言葉、丁寧な一つ一つのご助言、ありがたく感じます。新たな課題を実感しながら、8月23日のマーチングに向けて、また頑張ってくださいね。応援しています!!

熱い中、観覧にお越しいただいた皆様、日頃の練習のバックアップ等、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

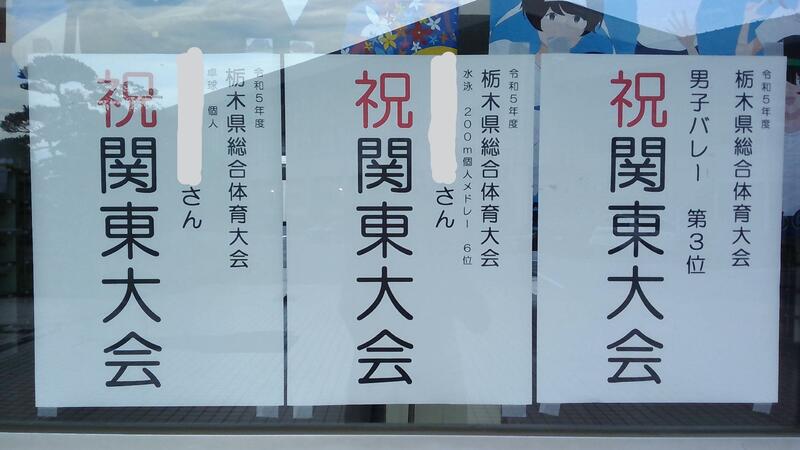

✨関東大会出場❕

今年度の総体関東大会に出場するメンバーが出そろいました。卓球・男子バレーに続いて、水泳200m個人メドレーで6位に入賞し、関東大会出場の切符を2年生が手に入れました。おめでとうございます!!

メドレーは得意な泳法だけでなく、クロール・背泳・平泳ぎ・バタフライとすべての泳法を50mずつ泳ぎます。飛び込みやターン一つとっても100分の1秒の違いが出てしまう厳しい競技です。その中で、自分自身と向き合い、ベストタイムを出せるように日々努力したからこその結果ですね。

『

職員玄関・昇降口に貼らせていただきました。三者面談でお越しの際に見ていただけたらと思います。

水泳の関東大会は東京都東京アクアティクスセンターで8月8・9・10日

卓球の関東大会は山梨県小瀬スポーツ公園体育館で8月8・9・10日

バレーボールの関東大会は千葉県バルドラール浦安アリーナで8月8・9・10日

それぞれ開催となります。

全国大会を目指して頑張っている選手たち!!ガンバレ南犬飼中生!!

『すべての想いを、今この時に!!』

関東大会への大きな勝利!

7月28日(金)男子バレーボール部は関東大会出場をかけた順位決定戦を行いました。清原中との1セット目、7対1の気持ちの入った好スタートを切ることができました。相手のタイムアウトから追い上げられる展開でしたが、何とか逃げ切り、2セット目へ。互いにエースが撃ち合う展開で、シーソーゲームになりました。粘りの守りとチャンスボールをつないで得点を重ねた結果25対23で2セット目も奪取!!2対0で勝利をつかみ、関東への道をつなぎました。

2試合目、陽南中との対戦も2対0のストレート勝ちで、関東大会への切符を手に入れました!!

毎回のタイムアウト明けに、両こぶしを突き上げ、自分たちの気持ちを高め合う選手の姿に、勇気と感動をもらいました。

最後まで応援してくださった皆様、ありがとうございました。

男子バレーボール部、関東大会出場おめでとう!!

マウンドの熱き想い!!

夏休みに入り、各競技の県大会が開催されています。

7月26日(水)3回戦にコマを進めた野球部は、同地区の小山城南中とベスト4を決める戦いとなりました。1回の表に1点を先制されるも、エースの好投で双方ともに我慢の時間が続きました。6回の表に1点を追加されるも、ライトへのライナー的な当たりをキャッチする堅い守りを見せてくれました。攻撃では、最後まであきらめない粘りのバッティングでいい当たりが生まれるも、少しの差でファール・・・。得点に結びつけられず、0-2での惜敗となりました。試合終了のあいさつの後、グランドに泣き崩れる3年生の姿に、今まで背負ってきたものの大きさを感じました。そして、そのプレッシャーに負けじと努力を続けてきたからこその想いがそこにはありました。これこそが「本気だから見られるもの」、「努力した人だけが流せる涙」だと。

試合後の顧問の言葉「今までの試合の中でもベストゲームでした!勝たせてあげられなくて悔しいです。3年生よく頑張りました!」に、子どもたちを誰よりも近くで見てきたからこその想いを感じ、涙が溢れてきました。

一生涯のうちに、心が震えるくらいの感動や悔しさを味わえるのは数えるほどではないでしょうか?学生時代のこの想いは色あせることなく、これからも子どもたちの生きる力になっていくことでしょう。

応援してくださったみなさま、ありがとうございました。

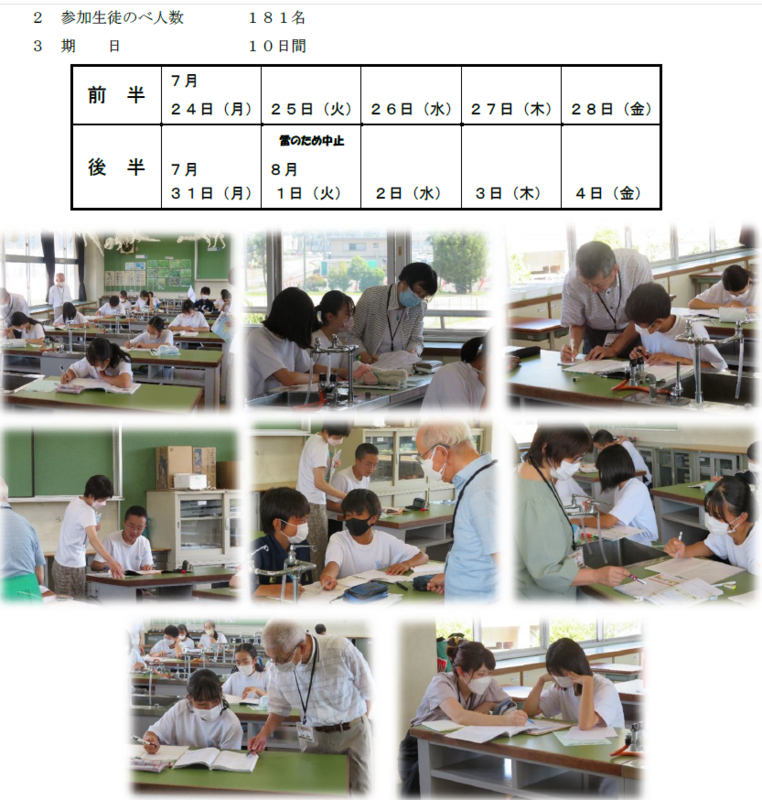

学週間

7月24日(月)から地域ボランティアの方々にお越しいただき、自主学習サポートプログラム「学週間」が始まりました。初日、2日目と20名を越える生徒が第3理科室で、主体的に学習に取り組んでいました。子どもたちの姿から、質問したいときに頼れる方がそばにいる安心感は、子どもたちとって非常に良い学習環境であると感じました。

この事業は、壬生町教育委員会生涯学習課が主催してくださっています。毎年、たくさんのボランティアの方にお世話になっています。学校経営の基本方針の一つ「地域の皆様と一体となった教育活動を推進し、地域とともにある学校づくりに努める」を後押ししてくださっています。8月4日(金)までの2週間、13:00~15:00の時間帯で自由参加ですので、宿題を進めるのもOK、受験勉強するのもOK、自己調整力を育みながら有意義な時間にしてほしいと思います。

ボランティアの皆様、よろしくお願いいたします。

1学期終業式

7月20日(木)、4校時に1学期終業式を行いました。各学年代表生徒による作文の発表をしました。

【1年生】

僕は、犬中生として入学してから約3か月が経ちました。違う学校の友達、先生、先輩方、最初はすごく緊張していました。

5月に入ると、運動会に向けて練習が始まり、より犬中の一員としての自覚を持ちました。運動会本番は、友達や赤団を応援したり、競技に熱中したり、疲れも忘れ、1つの事に熱中しました。体も心も全力を尽くし、運動会を全力で楽しむことができました。

6月は、期末テストの時期に入り、生まれて初めて定期テストというものをやりました。これまでのテストと比べると、問題数も緊張感も全然違いました。僕は、記述問題が苦手なので、テスト勉強では、特に重点的に取り組みました。

また7月には、プールが始まり、本格的に夏が始まった気がしました。入れない日もありましたが、1年にいち度の機会しかない水泳授業はとても楽しかったです。

このように、1学期の中で頑張ったことは、学校生活に慣れること、クラスになじむこと、そして、部活と勉強を両立させることです。最初は、話せる友達が少なかったのですが、クラスや部活動を通して新しい友達が増えると、学校生活もとても新鮮で楽しいものになりました。

最後に、僕が夏休みに頑張りたいことは、勉強や運動もそうですが、やはり規則正しい生活を一番意識して夏休みを過ごしたいです。夏休みは、長い休みなので、ずっと不健康でだらしない生活を送っていると、それが2学期、3学期の勉強や学校生活にも影響してしまうと思います。だから、この夏休みで普段通りの生活を意識していき、そこに何か付け足しながら、2学期の始業式、元気に登校できるように、夏休みを過ごしていきたいです。

【2年生】

2年生として、そして初めて先輩と呼ばれるようになった1学期が終わろうとしています。その中で頑張ったことが2つあります。

1つ目は、社会の勉強です。私は何回も繰り返し勉強しないと語句や単語が覚えられないので、とにかくワークをやりました。すると期末テストで納得のいく点を取ることができました。

2つ目は、学級委員長としてです。集会で移動する時の整列はもちろん、代議員として中央委員会で出た話をクラスに連絡したり、学級会での司会を務めたりと、様々な仕事を行いました。みんなの前に出ることが多かったため、人前に出る時はあまり緊張せず、自分に自信が持てるようになりました。

できたことを大事にして、2学期も頑張っていきたいです。先生方、ご指導よろしくお願いします。

【3年生】

私たち3年生にとって最後の1年が始まった4月から早くも4か月が経とうとしています。この4か月の間にも私たちにとって最後となることがありました。

それは部活動です。私は剣道部の部長という立場で、後輩の手本となるよう練習を頑張ってきました。しかし、結果としては県大会に出場することができませんでした。3年生が引退後、剣道部員は2人となってしまうけれど、きっと総体で流した悔し涙を忘れず、1年後の大会に私たちの思いも背負って頑張ってくれると思います。また、これから県大会に臨む生徒の皆さんは最後の一瞬まで全力を出し切り、頑張ってください。応援しています。

私は、3年生になって初めて学級委員になりました。最初はみんなを引っ張っていけるか不安でしたが、クラスの皆が思っていた以上に自分たちから動いてくれて、助かっています。今年のクラスは中学校最後のクラスです。これからも一人一人にとって大切なクラスになるよう3年1組らしく、にぎやかで、優しくて、助け合えるクラスを作っていきたいです。

そして、私たちは2学期を終えると受験の本番を迎えます。3年生になると勉強も一段と難しくなり、1、2年生の内容の応用的な学習も多くなりました。この夏休みは私たちにとって勝負の夏休みです。2学期を終え、冬休み中には私立高校の受験本番です。そう考えると、2学期が始まるとまた忙しい日々になるので、この夏休みにどれだけ勉強できるかが勝負を分けることでしょう。学年集会の時に学習担当の先生が言っていた「井の中の蛙になるな!」を心に留め、もっと勉強をしている人はいると常に考え、自分の弱い心、妥協に負けず受験勉強に取り組んでいきたいと思います。中学校最後の夏休みは自分の将来の可能性を広げるための夏休みにしたいです。

代表生徒が1学期を通して感じたことを素直に言葉にし、夏休みの抱負を述べる姿に頼もしさを感じました。

今年度から、各式の司会を生徒会が務めます。今回も生徒会役員の生徒が立派に進行しました。また、1学期を振り返る動画も生徒会役員が作成しました。生徒主体の学校運営、生徒が主役になれる学校運営を心がけることで、本校生徒に身に付けさせたい4つの力(目標を持つ力・自分を律する力・人間関係を築く力・課題を解決する力)が身に付くと信じています。

1学期は運動会、校外学習、修学旅行などたくさんの行事がありました。また、3年生は部活動の最後の大会もありました。その中にはたくさんの失敗がありましたが、1学期のテーマ『失敗から学ぶ』を大事に、失敗を経験と変え、大きく成長する姿がありました。

今年度の夏休みは42日間です。本校の教育目標「進んで考え、行動する生徒」を体現するときです。時間は誰にでも平等にあります。その時間をどのように使うか、自分で考え、行動していくことを期待しています。

夏休みへの準備

7月19日(水)朝の時間に学年朝会を行いました。3年生は、各クラスの学級委員が1学期を振り返り、作文を読みました。学級委員の5人の生徒からは次のような言葉がありました。

・4月に新しいクラスになったが、仲良くなることができた1学期だった。

・運動会を通して絆ができた。1、2年生の手本として活動することができた。

・修学旅行は京都・奈良の寺社仏閣を見学したり、旅館や新幹線の中で楽しく過ごしてたくさんの思い出ができた。

・テストの前は、クラスのみんなで勉強しようとする雰囲気ができてとても良かった。

・仲が良すぎて話が終わらず、3分前着席ができないことがあった。2学期は時間を見て行動できるようにしたい。

・友達に優しくできないことがある。クラスだけでなく学年全体の課題でもある。2学期は相手を思いやれる学年になりましょう。

自分たちの姿を客観的に見て、良いことを自信に変え、課題を把握し、改善していく。その過程で生徒は成長していきます。授業を中心に学校生活全体がそれぞれの生徒の成長に繋がっています。1学期もあと1日。終業式を通して、自分の姿を振り返り、夏休みの生活について考えてください。特に3年生は高校受験に向けて勝負の夏休みになります。自分自身と向き合い、粘り強く頑張ってほしいと思います。

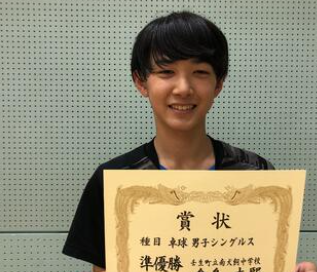

卓球男子個人、関東大会出場決定!!

卓球男子個人、関東大会出場決定!!

今年度の栃木県総合体育大会は、種目ごとに別日程で行われています。週末には卓球の県大会が行われました。そして、男子個人に出場した生徒が準優勝をし、関東大会を決めました!!

2年半、部活動と卓球クラブとの両立をし、努力を積み重ねてきた生徒です。保護者の方の支えも大きかったことでしょう。本当におめでとうございます!関東大会での活躍を期待しています!!

これから、男子バレーボール、女子バレーボール、野球の県大会が行われます。自分を信じ、仲間を信じ、自分たちの力を十分に発揮し、活躍することを願っています!頑張れ~

輝光祭テーマ発表!

7月14日お昼の放送で、生徒会長から本年度の輝光祭のテーマが発表されました。

今年のテーマは『温故知新~出会いで咲かせる文化の花~』です。

このテーマに込められた想いは、今回の輝光祭に向けた縦割りコースが以前と変わり、犬グルマップやSDGsファッションショーなど、半分以上の新しいコースができました。また、今までのコロナ禍の生活から一変し、私たちの生活もマスクを外したりグループ会食したり、昨年とは大きく変わりました。だから、これからの南犬飼中の発展のために、その新しい風を取り入れ、新しい伝統を私たち犬中生全員で作っていこうということです。また、これまでの先輩方が築き上げてきた「輝光祭」の伝統、先輩から教わってきたこと、想いを引き継ぎ、伝統ある輝光祭をさらに発展させ、みんなで成功しようとする想いが込められています。輝光祭に向けて「温故知新~出会いで咲かせる文化の花~」を合言葉に、犬中生・先生方も一緒になって素晴らしい輝光祭を創り上げましょう。

放課後には、縦割りコースの初顔合わせが行われ、これからの予定について担当者から説明がありました。

みぶりんの方からは、(藩校サミットでもお披露目した)竹を使った作品で、暗い中での演出効果を高めることもできる旨の提案をいただきました。子どもたちは探究活動のスパイラルを回しながら、修正を加えて、新たな課題を見出し、より良いものを表現しようとしていくのでしょう。これも一つの「出会い」ですね。生徒・先生・地域の方々も一緒に素晴らしい輝光祭に向かって歩みを進めていけたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

ハッピーボックスのお知らせ⑫

お昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。

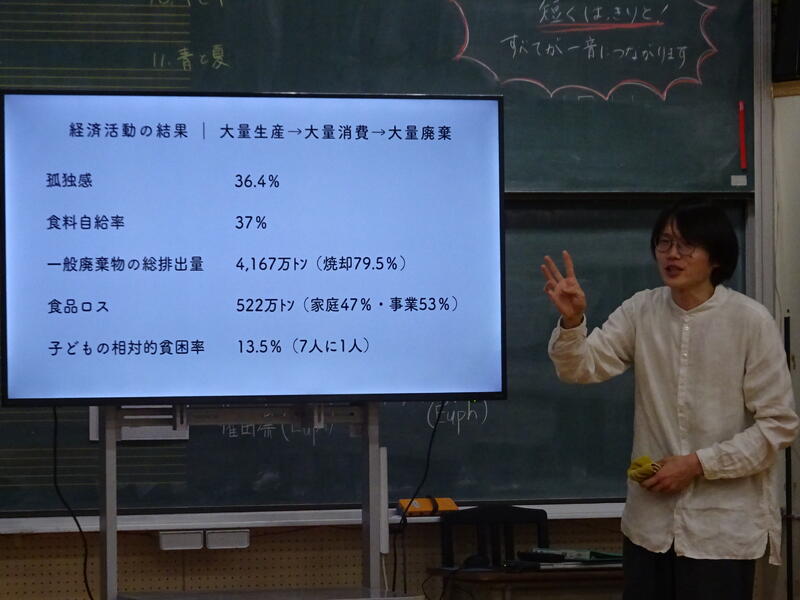

7月12日(水)鳴門教育大学准教授、壬生町教育委員会指導主事の先生にお越しいただき、「総合的な学習の時間」を参観いただくとともに、「探究活動」についてのご講話をいただきました。子どもたちと同じ目線で話しかけ、子どもたちがどのような意識で取り組んでいるのかを確認し、本校の課題を的確にご教授くださいました。

1学期は各学年でのテーマに沿った探究活動が進められてきました。パワーポイントやスライドにまとめたものを発表しながら、修正を試みている姿が印象的でした。まだまだ始まったばかりです。子どもたちの活動に広がりや深まりが生まれるためには?先生方の学びも続いていきます。

お忙しい中、遠方からお越しいただた鳴門教育大学准教授、このような貴重な機会を与えてくださった壬生町教育委員会指導主事の先生方に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

豊作~!豊作~!!

支援学級では今年も農園で野菜を栽培しています。きゅうり、なす、ピーマン、ししとう、かぼちゃ、ジャガイモなど、たくさんの野菜を作っています。今年はきゅうりが豊作で、一日収穫し忘れると写真のように太くおばけのようなきゅうりになってしまうほどです。

支援学級の生徒たちが水やりをしたり、除草をしたりして育てた野菜です。夏休みの三者面談のときには新鮮な朝取り野菜を販売しますので是非ご購入ください。

アクセス件数5,000,000件突破!

アクセス件数5,000,000件突破!

本校ホームページを閲覧いただきありがとうございます。

7月13日(木)、アクセス件数が5,000,000件を突破しました。

令和5年3月31日、アクセス件数が4,000,000件に到達。

令和5年2月11日、アクセス件数が3,000,000件に到達。

令和4年8月14日、アクセス件数が2,000,000件に到達。

令和4年1月13日、アクセス件数が1,000,000件に到達。

生徒会長はホームページアクセス5,000,000件を突破したことを全校生徒に給食の放送で知らせてくれました。そして、「このブログを読むと、先生方が私たち生徒の学校生活をどのように見ていたり、考えたりしているのが分かります。また、もうすぐ1学期が終わりますが、自分たちの生活を振り返ることもできますので、是非見てみてください。」と話していました。生徒が学校運営に参画する姿が多くなってきましたが、生徒会がブログを通して、本校が大切にしたいことがどんなことなのかということを学んでいることに驚きました。

このブログは、コロナ禍で学校の様子、生徒の様子がなかなか公開できない状況の中、少しでも保護者の方や地域の方に学校のことや生徒の姿をお届けしたいという前校長の思いから始まりました。今後もその思いを継承して参りたいと思っております。そして、本校のビジョン「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」を大事に学校経営を行って参ります。

委員会活動

7月11日(水)、1学期最後の専門委員会・中央委員会がありました。中央委員会ではクラス代表の代議員と生徒会役員で学校生活全般についての振り返りをしました。各学年とも自分たちの学年のことをよく見ているなと感心しました。さらに手立てを考え、改善を図ろうとしていました。これからの実践が楽しみです。

学級活動・生徒会活動・学校行事などを『特別活動』と言います。特別活動は「なすことで学ぶ」を方法原理としています。生徒が学級や学校生活の充実・向上を目指して、自分たちの力で諸問題の解決に向けて具体的な活動を実践していくことが大切です。本校はOUR CREDO(私たちの信条)として、『失敗が許される雰囲気を醸成し、「あなたならできる」という自己有用感を高めます。』を掲げています。生徒が自分たちの生活を見つめ、諸問題を把握し、解決に向けて取り組もうとしています。そんな生徒たちを全力で応援します。

出前授業

7月10日(月)6校時に、1年生は「ボランティア推進出前授業」を行いました。とちぎ市民活動推進センターの方に来校いただき、ボランティアの意義や実践例などについての講話をいただきました。生徒たちは熱心にメモを取り、自分たちにできることはないかを考え、今後のボランティア活動に意欲的に取り組もうとする姿が見られました。今後の活躍が楽しみです。

本校のグランドデザインにある「育成する資質・能力(本校生徒に身に付けさせたい4つの力)」の1つに、人間関係を築く力があります。その力を付けるためには、地域行事へ積極的に参加することを推奨し、そして人の役に立つということの価値を実感することで成長できると思います。実際ボランティア活動に参加する生徒は1度だけでなく、何度も活動に意欲的に参加しています。きっとその実感があり、自己有用感が高まっているのでしょう。今回のボランティア推進出前授業を通して、ボランティアに参加してみようと思った生徒が多くなることを願っています。

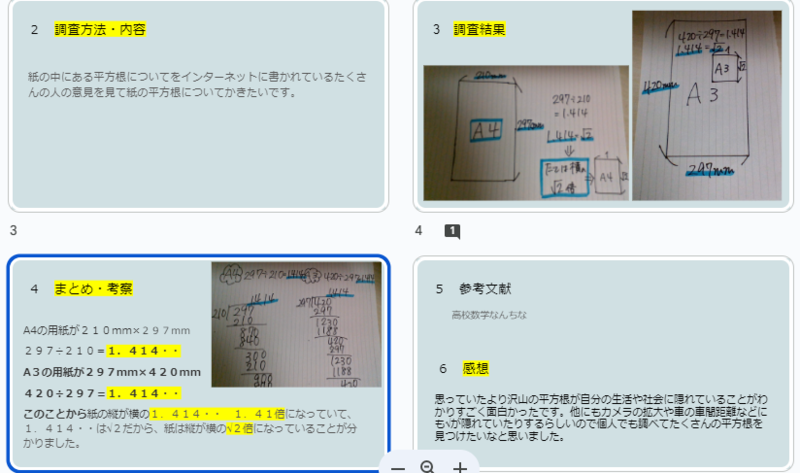

研究授業「平方根を探せ!」

7月6日(木)数学科の研究授業を行いました。身の回りにある平方根について調べ、一人一人がスライドにまとめたものを中間発表しました。参観した教員が「そうなの?」「それも?」って驚くような事象を発表する子どもたち。

数学は日常に潜んでいます。だから、身の回りのものを「数学的な見方」で探究してみること。友達のコメントから新たな気付きを得て、思考を深めることを経験してほしかったのです。

【レポート内の感想】

「私たちの身の回りには、平方根が使われているものがたくさんあって、驚きました。私が調べたカメラの絞りだけでなく、音源、光源、重力など本当に身近なものに平方根が使われていることが分かりました」

「自分が意識してみていないだけで、身の回りには黄金比や白銀比などの数学と結びついたものがたくさんあるんだなと思いました。これからは、もっと数学との関わりを探しながら生活していきたいです。」

スライドのコメント機能を活用して、互いに評価・質問を入力し合った授業の振り返りには、

★友達からのコメントを見て自分で書いた図などが分かりやすいと言ってもらえて良かったです。自分でももっと分かりやすい文になるようにしたいです。

★今日の発表で同じ研究内容でも中身は人それぞれなんだなと思いました。そして人と違うようなページを作ることによって読者の目を引けるということができることが分かりました。これから社会に出たときにパワーポイントなどを使ったときに人の目を引けるような原稿を作りたいと思いました。

★友達からコメントをもらって、もっと分かりやすく書いたほうがいい部分やイラストを付けたほうが良いことが分かりました。誰でも理解できるようなレポートができるようにしていきたいです。

★身近にあるもので試してみたことが、分かりやすいと言ってもらえたのがうれしかった。実際にプレゼンする中で分かりやすいように言葉を変えたところもあったので、それらをノートに反映したいです。聞き手に問うことがよかったと言ってもらえてうれしかった。

と、自分のレポートをより良くしようとする振り返りがたくさん書かれていました。今回の探究活動では、子どもたちの新たなことに真っ直ぐに挑戦する姿勢に、感動しました。

本年度の学校課題(サブタイトル)として~「見方・考え方」を働かせた魅力ある授業実践を通して、自己と社会・世界とをつなぎ、持続可能な学ぶ姿を育てる~としています。

お越しいただいた下都賀教育事務所の先生から「子どもたちが、友達の発表を聞いて『へ~』『なるほど』といった数学的見方を働かせた聴き方ができており、発表者は数学的な考え方でそれを表現していました。」とお褒めの言葉をいただきました。課題については真摯に受け止め、授業改善に生かしていきたいと思います。お忙しい中、足をお運びいただき、ご指導いただけましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

考える・・・ホントかな?

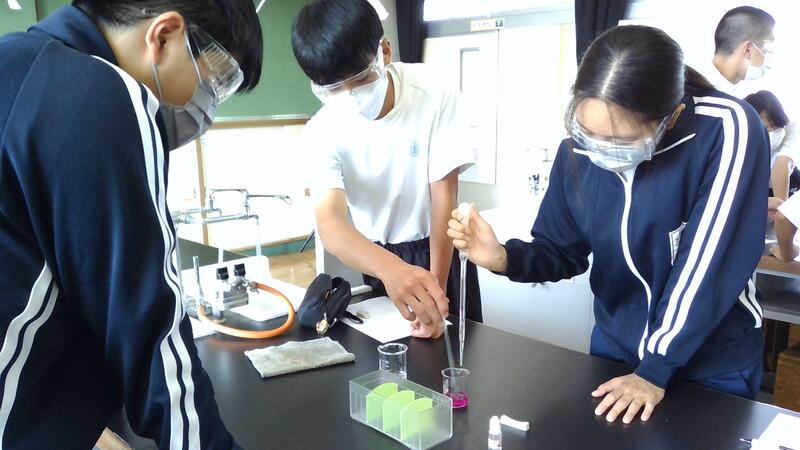

理科の授業を覗いてみると、デジタル教科書を効果的に活用しながら、授業が進められていました。自分の手元でカラーの写真が大きくなり、子どもたちは色の変化とともに発生する気体の泡の変化まで見取っていました。「フェノールフタレイン溶液の使い方の動画」が見たければ、デジタル教科書のボタンをワンクリックで見ることが可能になりました。

レポートに自分の仮説を書いてスタート!塩酸に水酸化ナトリウム水溶液を加えたら何ができるかな?化学式を書いてみたけど・・・どのくらい入れたらいいんだろう?勢いよく入れちゃう班、恐る恐る慎重に入れていく班、さあ結果はどうでしょうか?

あえて、フェノールフタレイン溶液で実験し、「本当に水になったの?」って。水なら中性だけど・・・「ほかの試薬で試してみる?」

「理科的な見方・考え方」を働かせるための仕掛けがそこにありました。今まで学習したことと関連付けて子どもたちは必死に考えを巡らせていました。

本年度の学習指導における努力点の中に「見方・考え方を働かせた授業実践」があります。普段の授業から、子どもたちが『考えることが楽しい』と思えるよう、幸せな時間づくりへの挑戦は続きます。

七夕

7月7日(金)、今日は七夕です。織姫と彦星が天の川を渡って1年に1度だけ会える日です。6日の給食は七夕にちなんだ星形のコロッケと七夕クレープが出ました。また、昇降口などに短冊に書かれた願いごとが笹に飾られました。

人間は考えたことしかできません。野球選手である大谷翔平選手は高校生の時に27歳でWBC日本代表でMVPになると考え、人生設計シートに記入しました。そして、見事今年行われた大会でMVPに輝きました。昨年度、本校男子バレーボール部は全国大会に出場を果たしました。数年前に創設されたバレーボール部ですが、目標は一貫して全国大会出場でした。そして、昨年度とうとうその目標を叶えました。そこにはもちろん大変な努力の積み重ねがありました。「叶」という字は、「口」に「十」と書きます。十回、口にすると「叶う」というところからこの漢字ができたとも言われています。願いを大事にし、その願いを叶えられるだけの努力をしていきましょう。皆さんの願いが叶うことを祈っています。

お昼の放送をハッピーボックスに掲載しました。こちらもご一読ください。

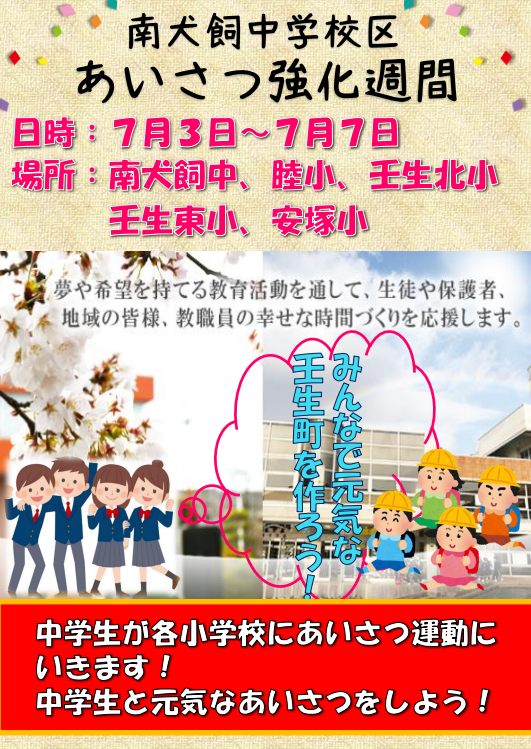

小中合同あいさつ運動

今週は南犬飼中あいさつ強化週間です。7月6日(木)小中合同あいさつ運動最終日となりました。

安塚小、睦小、壬生北小、壬生東小と4つの小学校に本校生徒があいさつ運動に行きました。今回のテーマは「小学生に元気を与えよう」でした。

朝から元気にあいさつを交わすことは1日を生活する活力となります。そして、自分たちの学校生活を豊かなものにすることができます。心が伴ったあいさつを目指していきたいものです。今年度の生徒会スローガンは「心~あたりまえに感動を~」です。あいさつという当たり前のことを通して、どれだけの優しさを伝えられるか、どれだけの思いを伝えられるか、そこに感動が生まれます。「あいさつは自分からした方が価値がある」という言葉があります。同じあいさつでも、自分から相手に声を掛けることで、その価値は高まります。是非、あいさつが溢れる南犬飼中学校区を目指してほしいと思います。

梅雨の時季のあいさつ運動でした。雨が心配されましたが、天候にも恵まれ、無事に実施することができました。各小学校の先生方、ご協力ありがとうございました。明日までがあいさつ強化週間です。残り1日、各学校での活動をお願いします。あいさつで友達を、地域を元気にできる生徒たちであってほしいと願っています。

Long昼休み

7月5日(水)先週に引き続き、2週連続でLong昼休みを行いました。今回は1学期最後のLong昼休みなので、各クラスで遊ぶ時間にしました。生徒会役員と代議員で事前に話合いを行い、遊ぶ場所を割り振りました。代議員はクラスの中心となり、遊ぶ内容を考え、Long昼休みを運営しました。生徒自身で企画・運営する機会が貴重な学習の場になっています。そして、学校中に笑顔の花が咲き誇りました。

南犬飼中学校区あいさつ強化週間

7月3日(月)~7月7日(金)の5日間を、南犬飼中学校区あいさつ強化週間としました。昨年度の3月、本校生徒が出身小学校に出向き、あいさつ運動を行いました。今回は前回の反省を生かし、テーマを「小学生を元気に与えよう」とし、事前に中学校であいさつ運動を行い、万全な準備をしました。

各小学校の校長先生や教頭先生からお話をいただき、より良い壬生町を作るために中学生にでもできることを改めて自覚しました。中学生があいさつをすると、小学生からも大きなあいさつが返ってきます。そして、久しぶり会う中学生を見て嬉しそうに話しかけていました。

現在、中1ギャップをなくすための活動を進めています。部活動も1年生は4、5月は終了時刻を早め、徐々に中学校の生活に慣れるよう工夫しました。そして大切なことの1つに先輩と後輩の関係性があります。中学生が小学校に行き、小学生のためにあいさつ運動をすることは、小学生が中学校に上がった時に安心して生活できる手立ての1つとなります。あいさつ強化週間を通して、あいさつ以上の価値を作りだそうとしている生徒を誇らしく思います。

各小学校の先生方、ご協力ありがとうございます。残りの2日間もよろしくお願いします。

実力テスト

7月3日(月)3年生は実力テストを実施しました。いよいよここから高校受験に向かって本格的なスタートです。今回の実力テストの結果を参考にしながら、夏休みの三者面談を行います。生徒は真剣な表情で問題を解いていました。

3学年学習担当者は授業の中で、実力テストを実施する価値について以下のように話していました。

「実力テストを実施する価値は大きく2つ。1つはどの高校を受検するかを決めるための資料となる。信頼性の高い資料を作るには、毎回の実力テストを一生懸命に取り組むことが大切ですよ。2つ目は実力テストを通して自身の学力を高めていくこと。実力テストまでに範囲表を見て自分の苦手なところを特に勉強する。テストで力が身に着いているかを確認する。自分の課題となるところを次の実力テストまでに勉強する。この繰り返しで徐々に学力を高めていく。実力テストだからと言って勉強もせず、テスト当日だけ一生懸命に取り組んでも効果は薄い。実力テストまでにどれだけ勉強して補強したかが最も大切なことだよ。」

物事にはそれぞれ価値や意味があります。その価値に気付かせ、主体的に学習する生徒に育てたいという思いが感じられました。3年生のこれからの頑張りに期待しています。

冷やし中華はじめました♬ならぬ・・・

北校舎の3階まで上がると、「学週間、はじめます」というポスターが吊り下げられていました。夏休みの初めの2週間、地域ボランティアの方々を先生としてお迎えして、第3理科室を自習室開放します。受験を控えた3年生をはじめ、夏休みの宿題を携えた1・2年生も多く参加します。難しい問題に出会ったときに、すぐにヒントをもらえる安心感がそこにはあります。地域の皆様と一体となった教育活動のひとつです。本年度もたくさんの子どもたちの参加を待っています。

確かな学力を身に付けるため、数学の単元の後半には自分で学習内容を決定して進める時間を設けてます。ワークを進める子、+αのプリントに取り組む子、タブレットにアップされている難易度の高い問題に取り組む子、様々です。何をできるようにしたいのか、子どもたちは自分で判断し、自分に適した学習を選択して取り組んでいます。

1学期を振り返って、保護者の方々からの応援メッセージをハッピーボックスに掲載しました。昨日に引き続き、こちらもご一読ください。

ハッピーボックスのお知らせ⑪

6月26日(月)の授業参観に参加された保護者の方々から、授業の感想をいただきました。お昼の放送でも、子どもたちの感想とともに紹介させていただきました。ハッピーボックスに掲載しましたので、ご一読ください。

30日(金)お昼の放送では、素敵な振り返りを書いてくれた2年生の2人が協力してくれました。本校は、生徒一人一人の存在を大切にし、それぞれに違いや良さがあることを前提として教育活動を推進しています。互いを理解し合うために、感覚(価値観)の相違も含めた学びがあったことを伝えることができました。

授業アンケートにご協力いただいた保護者の皆様に心から感謝申し上げます。多様な視点からの考えに触れられる機会となりました。ありがとうございました。

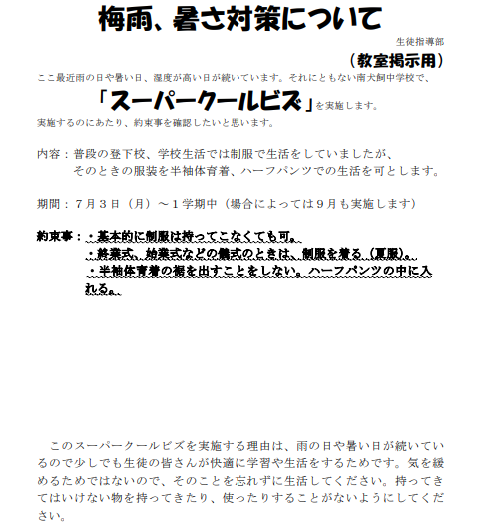

スーパークールビズを始めます!

いよいよ明日から7月です。梅雨のジメジメした日が続き、気温も高くなってきました。教室ではエアコンを使用し、学習に集中できる環境を整えています。それでも登校時に自転車をこいでくると、朝から汗をかいてしまいます。生徒の過ごしやすさを考え、7月から1学期終業までの期間、【スーパークールビズ(体操着での登校・生活)】を実施します。生徒指導部より各クラスに掲示物が配付されました。

終業式当日の気温によって変更することもありますが、終業式は1学期を締めくくる大切な式ですので、制服で臨むことになります。ご承知おきください。また、教室は冷房が効いていますのでジャージの着用は個人の判断としました。教室の外に出る時には熱中症にならないよう、ジャージを脱ぐなどの工夫をお願いします。みんなで生活しやすい環境を作っていきましょう。

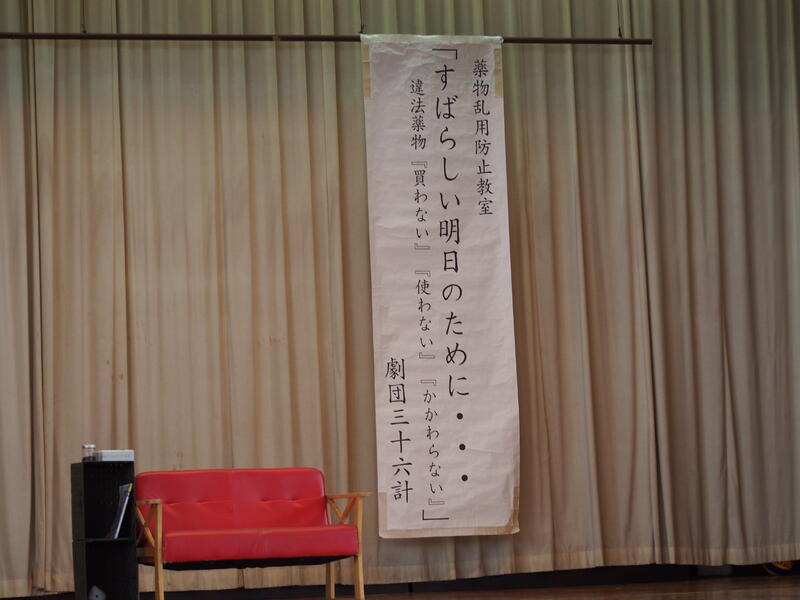

薬物乱用防止教室

6月30日(金)6校時に、薬物乱用防止教室を実施しました。今年度は劇団36計様による演劇、「すばらしい明日のために・・・違法薬物 買わない 使わない かかわらない」を鑑賞しました。

司会は保健委員が務め、鑑賞前に生徒に次のように呼びかけました。

「薬物乱用は、遠い場所の話ではなく、私たちの身の回りでも起こり得る話です。自分自身が薬物から身を守るため、また大切な人を守るため、今回の演劇をしっかり聞いて正しい知識を学びましょう。」

生徒自身が薬物乱用防止教室の価値を捉え、共有することで、真剣に学ぶ雰囲気が作られました。

劇団36計の方がステージから降り、生徒に「覚せい剤を使おうと誘われたらどうする?断れる?」という問いに対して、「断れます。」とはっきりと答える生徒、「友達に誘われたら断れないかも・・・。」と答える生徒と様々でした。道徳科では人間の弱さを理解するなどの【人間理解】についても考え、議論しています。「断ることが正しいのは分かっているけれど、友達に誘われたらなかなか断わりづらいよな。」これが人間理解です。道徳で理解を深めている力がこんなところでも発揮されていると感じました。人間理解をすることで、断りづらいならば、どうすれば良いかという、1つ先の考えを持つことさえできるのです。大変感心しました。

最後に保健委員長からお礼の言葉がありました。

「薬物乱用によって、脳への強い作用をもたらし、幻覚や幻聴などにより、日常生活に支障をきたしたり、周りの人たちに迷惑をかけたりすることを改めて知ることができました。また、薬物は遠い存在ではなく、簡単に手に入ってしまうものだということが分かりました。そのことを踏まえた上で、薬物の都合の良い話に惑わされないように、薬物は絶対にしないという強い意志を持って生活していきたいです。本日は、私たちのために、薬物乱用の危険性を分かりやすく教えていただき、本当にありがとうございました。」

劇団36計の皆様の迫力ある演技、その演劇を真剣に鑑賞する生徒の姿。とても価値のある時間を過ごすことができました。劇団36計の皆様ありがとうございました。

教育相談実施中!

6月27日(火)~7月5日(水)において、教育相談を実施しています。教育相談とは、担任と生徒が1対1で生徒の学習や生活の悩みなどについて話をする時間です。日頃なかなか1対1で話す機会は作れないので、生徒の思いを聞いたり、悩みを一緒に考えたりなど、生徒理解のためにとても大事な時間となります。

生徒理解。そして信頼関係。全てはそこから始まります。教育相談を通して生徒と担任の繋がりが深まることを願います。そして、生徒が安心して夏休みを迎えられることが2学期の学校生活にも繋がります。生徒一人一人の幸せな生活づくりが進められています。

Long昼休み

6月28日(水)は今年度2回目のLong昼休みでした。今回はケードロを行いました。1回目のLong昼休み後の振り返りで、次はケードロがやりたいという意見が多くあり、生徒会は生徒の思いを大切にしたいと考え、リクエストを叶えることにしました。そして、先生方にも参加を促し、教職員と3年生が警察役、1、2年生が泥棒役となって追いかけっこがはじまりました。汗びっしょりになりながら楽しんでいる姿がほほ笑ましかったです。

Long昼休みは学年の垣根を越えて、教職員も含めてみんなで楽しい時間を共有することが目的の1つです。後輩のために一生懸命に追いかける3年生、子どもたちのために一生懸命に追いかける先生方、昔はよくこんな光景をよく目にしたものです。街には子どもたちが遊べる場所が徐々になくなり、思いっきり遊べる機会が減ってしまいました。学校という場でそのような時間を作り出すことで、本校のビジョンである「夢や希望を持てる教育活動を通して、生徒や保護者、地域の皆様、教職員の幸せな時間づくりを応援します。」を体現しています。今後も生徒たちの笑顔が溢れる学校にしていきたいと思います。

あいさつ強化週間に向けて

7月3日~7日の5日間を南犬飼中学区あいさつ強化週間としました。昨年度、初めて企画を立ち上げ、本校生徒が学区内の小学校を訪問し、あいさつ運動を行いました。今年度は昨年度の反省を生かし、テーマを「小学生に元気を与える」と設定するとともに、中学校で事前にあいさつ運動を行い、小学生に元気を与えられる準備をしてから実施することにしました。

どの生徒もあいさつを通して元気を与えられるようになろうと一生懸命に行っていました。来週のあいさつ強化週間が楽しみです。

授業参観・懇談会

6月26日(月)今年度2回目の授業参観・懇談会を実施しました。授業参観の前にPTA厚生委員の方々にペットボトル回収のご協力をいただきました。梅雨の蒸し暑い中、一本ずつ数えながらネットに回収されていました。ありがとうございました。

そして、ネットトラブル防止という題目で授業参観がありました。保護者の方にも授業に参加していただき、ネットでのやり取りの感じ方・考え方を生徒たちと比較しました。保護者の方と生徒たちの感じ方のズレだけではなく、同年代でも感じ方の違いがみられました。SNSでのトラブルは、このようなことも一因となっているようです。インターネットトラブルにならないよう、ご家庭でネットの使い方について【我が家のルール】を考えるなどのきっかけにしてほしいと思います。

懇談会は、4月からの学年や学級の様子をお伝えし、夏休みの過ごし方などについても話しました。特に3年生は夏休みに高校一日体験学習がありますので、その内容について進路指導担当から詳しい説明がありました。保護者の方からは「いよいよ進路に向けて始まるのだな」という声が聞こえてきました。

お忙しい中、たくさんの保護者の方のご来校ありがとうございました。

ハッピーボックスのお知らせ⑩

お昼の放送を、ハッピーボックスに掲載しました。

義務教育最後の3年間で道徳の授業は終了します。高校には道徳の授業はありません。だからこそ、子どもたちが「幸せな時間」を紡ぎだせる価値観をもてるよう道徳教育の要として授業の時間を大切にしています。その中で小学校の低学年→中学年→高学年→中学生と発達段階を踏まえて、道徳的価値が徐々に高まっていくことをねらっています。

6月21日(水)3年生は「生命の尊さ」について互いの考えを存分に書き込んでいました。ホロコーストに向かう列車から投げられた一人の少女のお話です。「自分が母親だったら投げられますか?」「自分の命が危うくなっても子どもを拾い上げ育てますか?」子どもたちの書き込みに対して、意見を拾い上げ全体に投げかける・・・。その言葉を聴いて子どもたちは更に追記していました。まだまだ試行錯誤しながらですが、一人一人の言葉を大切にしようとする担任の想いがそこにありました。

「今こうやって命がつながっていることは当たり前ではないことをしっかり理解し、感謝していきたい。」

「差別や人権侵害などをしないで、感謝の気持ちを忘れない。」

「一人一人が違う、同じものではない。命を傷つける言動はしない。関わってくれている人たちに感謝し、命を大切にする。」

など「感謝」という言葉が多くみられる振り返りとなりました。生命倫理に関わる現代的な課題についても、是非ご家庭でお話してみてください。生命とは何か、その尊さを守るためにはどのように考えていったらよいかなど、生命尊重への学びをより深めていけたらと思います。

ヤンゴン日本人学校との交流

昨年度本校で勤務していたM先生は今年度ミャンマーのヤンゴン日本人学校へ長期出張をしています。6月22日(木)4校時目に3年生の英語の授業において、オンラインによる交流を行いました。互いの生徒の自己紹介、ALTの先生の紹介や質問、英語を使いながらゲームを行いました。久しぶりにM先生の顔を見られて、生徒は嬉しそうでした。そして、ヤンゴン日本人学校の3年生との交流を楽しんでいました。

今年度、本校はLanguageルームを作りました。 そこでは英語のスピーキングテストを行ったり、英検の面接の練習に使ったり、外国にルーツのある生徒が日本語を勉強したりなど、言語に関わることに活用しています。ALTのK先生は母国のジャマイカのことを掲示し、生徒の興味・関心を高めました。

日本の当たり前は海外では当たり前でないことがたくさんあります。外国のことを知ることで、日本の良さを知ることもできます。世界に目を向け、多角的な視点がもてる生徒に成長してほしいと思います。

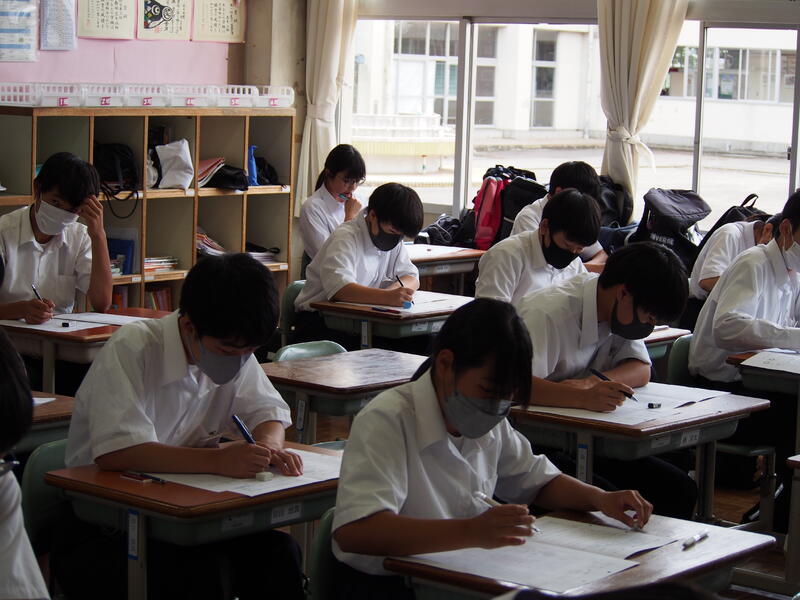

1学期末テスト

6月21日(水)、22日(木)の2日間、1学期末テストが行われます。本日は第1日目でした。学習だより『めばえ』の記事にもあった通り、定期テストは授業で学習したことが、どれくらい定着しているかを確認するためのものです。真剣な表情で問題に向かう姿が印象的でした。

生徒は定期テストに向けて、授業で学んだことを各教科のワークなどを使って学習の定着を図ってきました。分からない問題を友達や先輩、教職員に聞きに行く生徒もおり、主体的に学習に向かう犬中生の姿勢が素晴らしいです。今の時代、情報は私たちの周りに溢れています。どの情報に目を向け、情報の収集、分析・取捨選択するかなどの力もこれからの社会を生き抜く大切な力です。

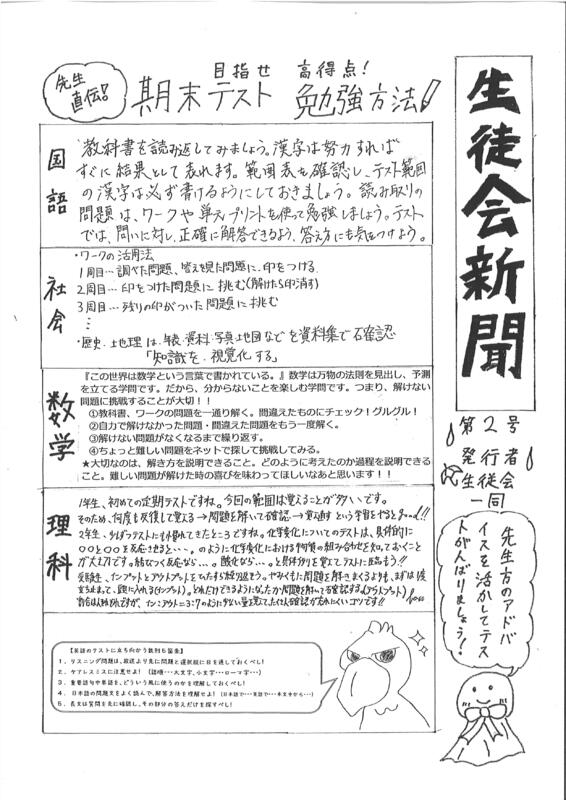

生徒会は各教科の先生にアンケートを取り、テスト勉強のポイントについてまとめ、生徒会新聞として全生徒に配付しました。

さぁ明日の第2日目に向けて、テストまでの残りの時間で何をするかを考え、行動してください。定期テストを通して、学びに向かう人間性が養われています。

子どもたちの安全のために

先日、PTA本部役員の生活指導委員長様が中心となり、登下校時に生徒にとって見通しの悪い箇所の垣根や雑木林を伐採・除草してくださいました。垣根や雑木林の持ち主様も快くご協力してくださり、地域の皆様に支えられて本校があるということを改めて感じる機会となりました。

本校は、『チーム南犬飼(生徒、保護者、地域、教職員)の姿』を掲げ、「保護者・地域の皆様・教職員が一丸となって、生徒の幸せな時間づくりを応援します!」と宣言しています。

・保護者は、進んで動き、自分の姿を示します。

・地域は、交流の機会をつくります。

・教職員は、温かい関わり「3かけ」「3ほめ」を実践します!

今回、保護者の方が生徒の安全な登下校のために進んで動いてくださいました。本当にありがとうございました。

これからも、生徒の幸せな時間づくりのために、チーム南犬飼としてそれぞれの立場でできることに目を向け、力を合わせていければ幸いです。