学校生活の様子・ブログ

3年生を送る会

2月27日(金)6校時、3年生を送る会を実施しました。生徒会が主催し、1、2年生が3年生への感謝とお祝いの気持ちを届けようと企画しました。生徒会の出し物として「感謝のスライドショー」、3年職員からの出し物として「3年生の思い出スライド(ビデオレター)、在校生合唱、在校生からの感謝の言葉、3年生お礼の言葉など、本当に盛りだくさんの内容で、全校生徒で楽しみを共有できた有意義な機会となりました。3年生と1、2年生がともに楽しめるよう生徒会役員が中心となって企画・運営した手作り感満載のすばらしい時間を共有し、改めて本校生徒の底力を認識できたました。

3年生入場です。拍手で迎えられました。

生徒会による学級対抗クイズ大会は大盛り上がり!

クラス単位でまとまり、知恵を絞りだしています!

クイズ大会の最後はくす玉割り!

3年生にとって、うれしい言葉ですね!

在校生合唱「指揮者」

在校生合唱「伴奏者」

とてもいいメロディーが体育館いっぱいに広がりました。

3年生リクエスト給食!

2月27日(金)、今日の給食のメニューは「ごはん、牛乳、豚肉とごぼうのかりん揚げ、にらともやしのナムル、プチプチもち麦とワンタンスープ」です。このメニューは、3年生(3年3組)がリクエスト給食として、12月に考えたオリジナルレシピのメニューです。3年生最後のリクエスト給食の味はいかがでしたか?それにしても見るからに美味しそうですね。3年生の皆さん、ご馳走様です!

放課後学習サポート「感謝の会」

11月から始まった放課後学習サポートも今週で終了します。本当に長い間、本校生徒のためにご指導いただいたボランティアの講師の皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。今日(2月26日(木))は、お世話になったボランティアの講師の皆さんに、ささやかではありますが、感謝の会を催させていただきました。生徒一人一人が気持ちを込めて書いた手紙をそれぞれの講師の方に渡し、講師の方それぞれからご挨拶をいただきました。温かいお言葉をたくさんいただき、生徒もとても励みになったと思います。

来週はいよいよ栃木県立高校一般選抜入試があります。この放課後学習サポートで学んだことを大いに生かして、本番でも自信を持って臨んでほしいと思います。

司会進行の代表生徒!

まずは、お礼の挨拶です。自然と拍手が起こりました!

担当生徒から感謝の手紙を渡します。

温かいお言葉がとてもありがたいです。

進路がすでに決まった生徒も最後の挨拶に来ました。

最後まで集中して学習に励みます。

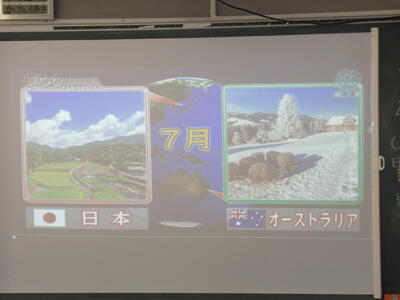

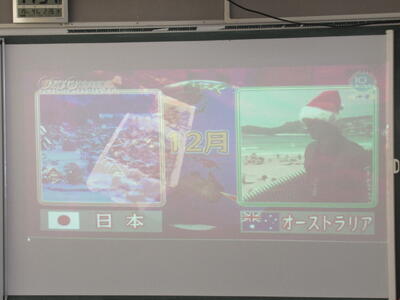

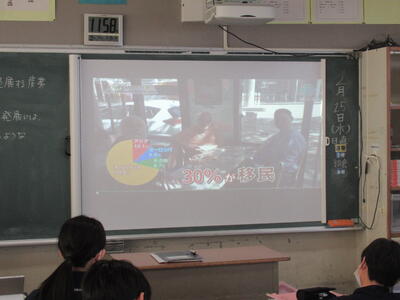

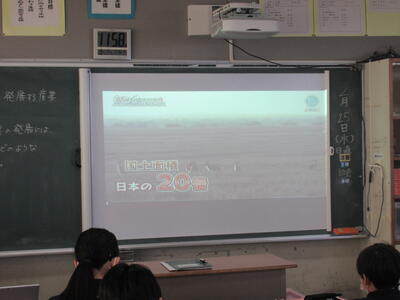

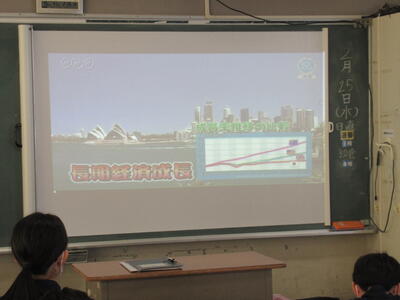

1年3組「社会」~オセアニア州の国々~

2月26日(木)4校時、1年3組の社会を参観しました。今日の学習は、オセアニア州の国々の産業の発展についてです。オセアニアと言えば、まず、オーストラリアが思い浮かびます。今日の学習でも、オーストラリアについて、映像で説明がありました。人口は日本の約5分の1ですが、国土が日本の20倍ととても大きな国です。日本とは、経済的な結びつきが強く、貿易も非常に盛んです。日本と経度がほとんど変わらず、南半球に位置していますので、季節が日本と正反対というところに生徒は興味を示しているようです。昔は、白豪主義の影響もあり、白人の国のイメージですが、今は移民が総人口の3割を占め、国際色豊かな国となっており、経済が著しく成長しているのが、大きな特徴ですね。1年生の皆さん、オセアニア州の国々について、これから詳しく学んでください。

まずは、映像での説明を聞きます。

ポイントをまとめます。

グループで情報共有します。

ロング昼休み ~卒業式(歌)の練習~

2月25日(水)、今日のロング昼休みは、卒業式の歌の練習です。パート毎の全体練習で、パートリーダー(生徒会役員等)を中心に、生徒が主体となって練習しました。来週の土曜日の卒業式本番に向け、練習もいよいよ本格的になってきました。

ソプラノのパートリーダー!

指示がとても的確です。

ソプラノのパート練習の様子です。

アルトのパートレーダー!

剣道場で、円形の隊形でパート練習します。

剣道場いっぱいに歌声が響き渡ります。

1, 2年生 学年末テスト返却!

2月25日(水)、1,2年生は、今日から学年末テストの答案が返却されます。3校時目の2年2組では、社会のテストが返却されました。社会科を得意としている生徒、不得意な生徒と表情は様々でしたが、どの生徒もやはり得点は気になるところですね。テストは終わった後がとても大切ですので、各自でテストの結果を分析して、普段の学習にいかしてほしいと思います。

社会のテスト返却!

友達の様子も気になりますね!

担当の先生のテスト解説を真剣に聞いています。

2年生クエストエデュケーション最終発表

2月20日(金)、5,6校時、第2学年の総合的な学習の時間の授業で、各企業の方々をお招きして、最終発表会を行いました。各班が、それぞれの課題に対して、試行錯誤を繰り返しながらスライドを作成して、プレゼンテイーションを行いました。来校していただいた企業は、以下のとおりです。

・大森商事 様

・DIGDOG DESIGN 様

・Studio SHINBI-GAN壬生スタジオ様

・A.Gクリーンサービス 様

・心想壮 様

・有限会社 小林製作所 様

・壬生町商工会 様

発表会の中で、生徒ならではの面白い発想が沢山ありました。各企業の方々から、生徒達の素晴らしい発案に対して、お褒めの言葉をたくさんいただき、とても有意義な時間を過ごすことができました。この1年間、生徒達とともに地域の特徴を見つめ、子どもたちに自分自身を見つめさせ、可能性を引き出す様々な取り組みを実施して、体験活動をさせてくださった各企業の方々に心より感謝申し上げます。

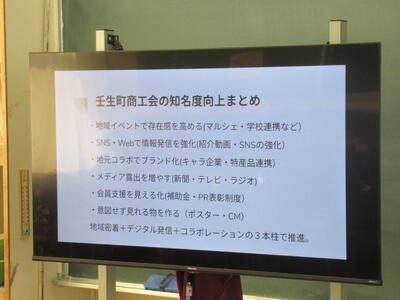

「 壬生町商工会」 発表の様子!

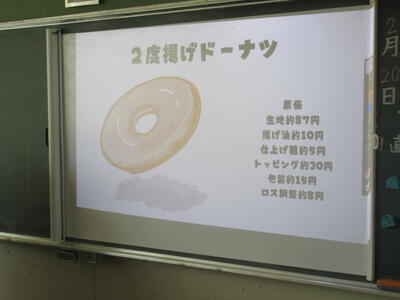

「DIGDOG DESIGN」 発表の様子!

「小林製作所」 発表の様子!

オンラインでの発表です!

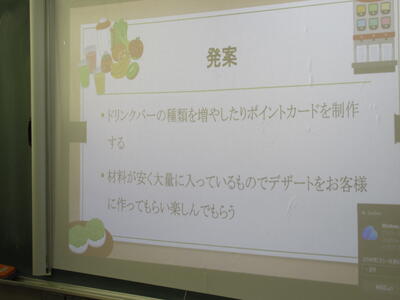

「心想壮」 発表の様子!

「大森商事」 発表の様子!

「Studio SHINBI-GAN壬生スタジオ」 発表の様子!

生徒が実際に作った「カチューシャ」です!

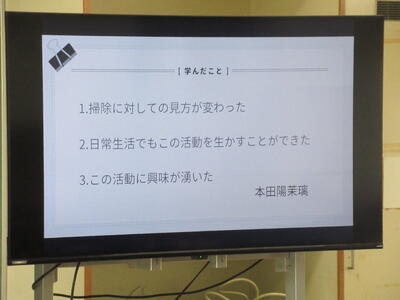

「A.Gクリーンサービス」 発表の様子!

3年生リクエスト給食

2月20日(金)、今日の給食のメニューは「ごはん、牛乳、おろぽんちー、ほうれん草とこんにゃくの磯辺和え、坦々みそ汁、クレープ(チョコ)」です。このメニューは、3年生(3年5組)がリクエスト給食として、12月に考えたオリジナルレシピのメニューです。3年生のアイデア満載、栄養満点の給食はいかがでしたか?見るからにとても美味しそうですね。3年生の皆さん、ご馳走様です!

壬生町教育文化功労者表彰式

2月19日(木)、令和7年度壬生町教育文化功労者表彰式が城址公園ホールにて開催されました。栃木県各種大会等で1位になった個人等、その他選考委員会が認めた個人等が表彰対象です。本校からも、多くの対象生徒が参列し表彰されました。どの生徒も緊張した面持ちではありましたが、とても立派な態度で小菅壬生町長から賞状や記念品が授与されました。表彰式終了後、参列されたご来賓の方と関係者、南犬飼中生徒全員での記念写真撮影がありました。受賞された生徒の皆さん、本当におめでとうございます。

小菅壬生町長から賞状と記念品が授与されました。

ご来賓の方や関係者、表彰された南犬飼中生徒との記念撮影!

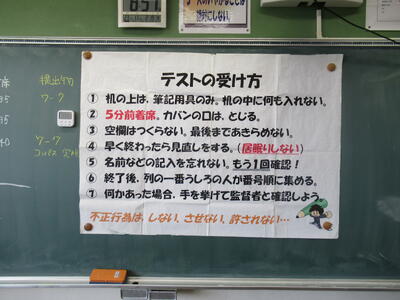

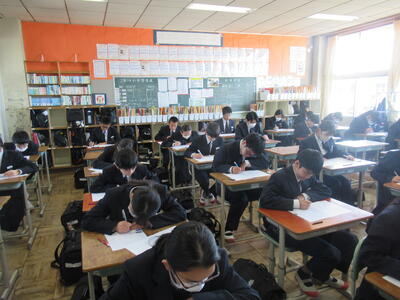

1,2年生 学年末テスト(2日目)

1、2年生学年末テスト2日目です。1年生は(英語、社会、理科)、2年生は(理科、音楽・保体、数学)のテストです。今年度最後の定期テストですので、日頃の学習の成果を大いに発揮してほしいと思います。常に言われていることですが、どんなテストであれ、結果を客観的に分析して、「何ができていたのか」「何ができなかったのか」を確認し、今後の学習の改善に努めることです。改善なくして進歩や成長はありません。生徒の皆さんの健闘を期待しています。

2年1組の様子!

2年2組の様子!

1年2組の様子!

1年1組の様子!