ブログR6

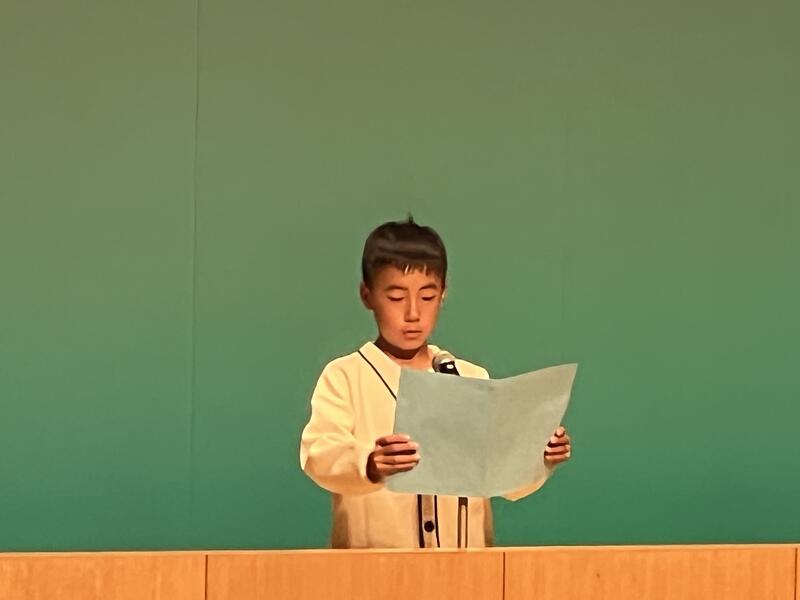

修了式を行いました

令和6年度の修了式を行いました。

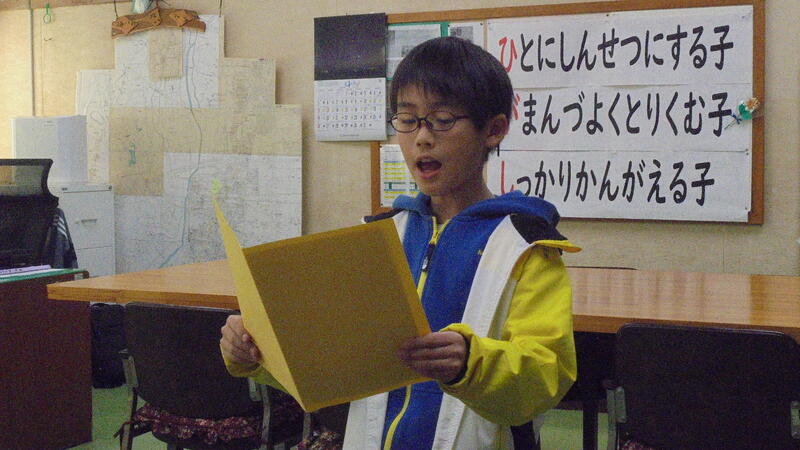

3年生の代表は「心づくりでは『挨拶』、頭づくりでは『漢字練習』、体づくりでは『大なわとび』を頑張りました。4年生になると、苦手なことや初めてのことにきっと出会うと思います。その時は、3年生で学んだことをいかして、いろいろなことに挑戦していきたいです。」

5年生の代表は「心づくりでは『挨拶』、頭づくりでは『計画を立て、時間を意識しながら取り組むこと』、体づくりでは『運動と習い事』を頑張りました。4月からは最高学年の6年生です。下級生や学校全体のことを考え、人任せにせず、主体性と自主性を大切に生活していきたいです。卒業生から受け継いだバトンを胸に、下級生の手本となるような優しい6年生を目指したいです。」

と、発表しました。

64名の児童が巣立っていきました

令和6年度の卒業式を挙行いたしました。卒業証書を手渡している時、まっすぐ前を見て「笑顔」で答えてくれた6年生とてもかっこよかったです。参加した4・5年生の心のこもった態度にも感動しました。

お別れ式

1・2・3年生と6年生のお別れ式を行いました。在校生から感謝の気持ちをこめて、呼び掛け、歌「ありがとうの花」と鉢植えを送りました。6年生からも代表者から感謝の言葉と歌「旅立ちの日に」のお返しがありました。

6年生の代表者からは、「これからの学校生活、新しい学習や楽しい学校行事がまだまだたくさん待っています。大変なことや辛いこともあるだろうけど、友達や入学してくる1年生に優しく接して、充実した学校生活をすごしてください」と、下級生にメッセージを送っていました。

短い時間ではありましたが、心のこもった素晴らしい式になりました。

1・2・3年生の6年生に対する「感謝の気持ち」は目には見えませんが、「どのように伝えるか」を考え、一生懸命に「態度」で伝えていました。

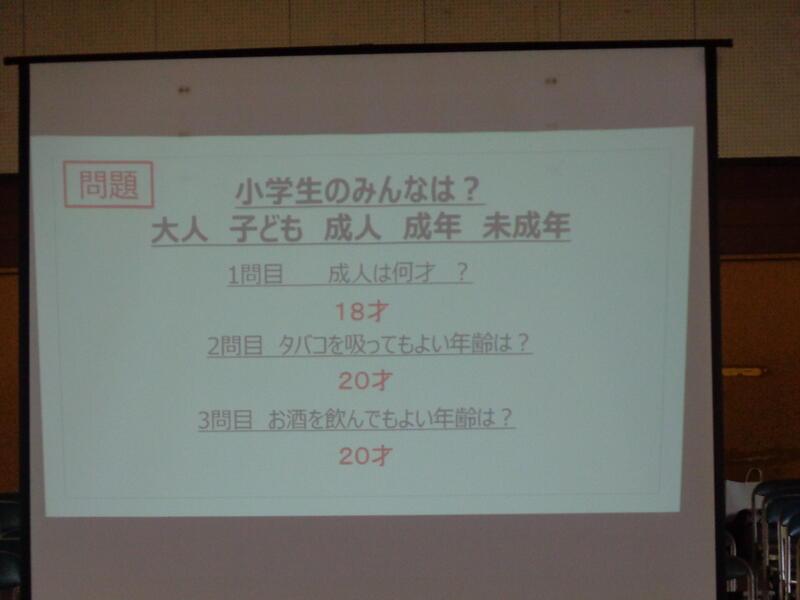

6年生 薬物乱用防止教室

6年生は薬物乱用防止教室を行いました。学校薬剤師を講師に迎え行いました。

タバコやアルコールの害や薬の正しい服用の仕方(オーバードーズ)について、実験を交えて話して下さいました。薬物乱用防止は「ダメ。ゼッタイ。」を合い言葉に普及運動が行われています。「健康」について考える良い機会になりました。

お別れ式の練習

会場の関係で、1・2・3年生は、卒業式に出られません。前日の17日に「お別れ式」を行います。業間の時間に4・5・6年生は、体育館で卒業式の練習をしました。1・2・3年生は、それぞれのフロアーでお別れ式の練習をしていました。

卒業式の練習

業間に卒業式の練習が始まりました。初日の今日は、礼法、入場、別れの言葉の練習でした。卒業の門出をみんなで心から祝福し、お世話になった方々への感謝の気持ちを表現できるすてきな卒業式にしていきたいです。

スイセンの花が咲き始めました

啓蟄を過ぎ、寒い冬に終わりを告げ、春の訪れを感じるように、校庭には東小のシンボルすいせんの花が咲きました。子供たちは、青空の下、元気いっぱい身体を動かしています。

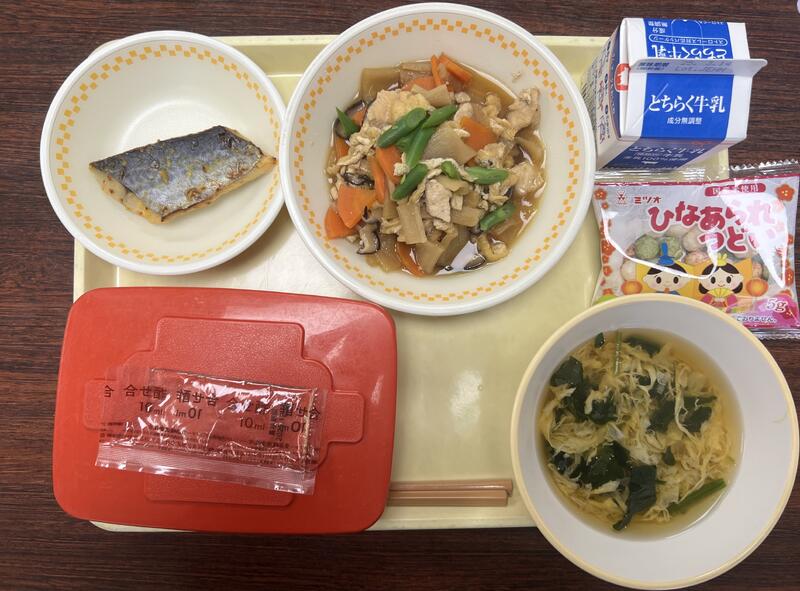

ふくべランチ

今日3月3日はひな祭り、別名「桃の節句」とも呼ばれています。お子さまの成長と健康を願う年中行事です。平安時代に子供たちの間ではやっていた「ひいな遊び」がひな祭りの起源とされており、厄払いの行事として古くから親しまれてきました。

給食のメニューは、「セルフごもくちらしずし、さわらのさいきょうやき、かきたまじる、ひなあられ、牛乳」でした。ふくべランチなので、ごもくちらしずしの具には、かんぴょうが入っていました。

6年生を送る会

今までお世話になった6年生に、感謝の気持ちを込めて「6年生を送る会」を実施しました。

1年生と一緒に運動会の入場と同じく「ナイト オブ ファイヤー」を踊りながら入場してきました

開会行事の後、なかよし班に分かれ、校内オリエンテーリングを楽しみました。

在校生から6年生に「メッセージ動画」・「メッセージカード」・「すいせん」をプレゼントしました。

6年生からは、「八木節」・「本日の予定プレート」のお返しがありました。

6年生のみなさん今日を含めあと14日で卒業です。壬生東小学校でのよき思い出の1ページになってくれたらうれしいです。在校生の皆さん準備を頑張った甲斐がありましたね。とても素敵な会になりました。

2年生 国際理解教育「モンゴルを知ろう」

5時間目に2年生は「モンゴルを知ろう」の出前授業を行いました。

目的は、

・モンゴルの生活や文化・子ども達の様子などを知ることにより、モンゴルへの関心と興味をもつ。(『スーホの白い馬』の関連学習として)

・ 進んで異文化に関心を持ち、外国と自分たちのくらしについて、正しい知識を身につけるようにする。

・ 民族楽器に触れ、世界の音楽への興味・関心をもつ。

の3つです。

今回は、モンゴリアンビレッジにお住まいの方々にお越しいただきました。説明が始まると、ゲルや食事・動物についての話を真剣に聴く姿が見られました。

子どもたちは馬頭琴の音色に魅せられ、草原の広がりを表現したかのような響きとリズムに自然と体が動いていました。モンゴルの「衣装」と「馬頭琴」に大興奮の連続でした。

児童たちからモンゴル語で挨拶したいと言って、お昼の時間に練習したそうです。モンゴリアンビレッジの方々が、児童の挨拶を聞いて感動していました。遠方からお越しいただき、素敵な時間を作ってくださった皆様、ありがとうございました。

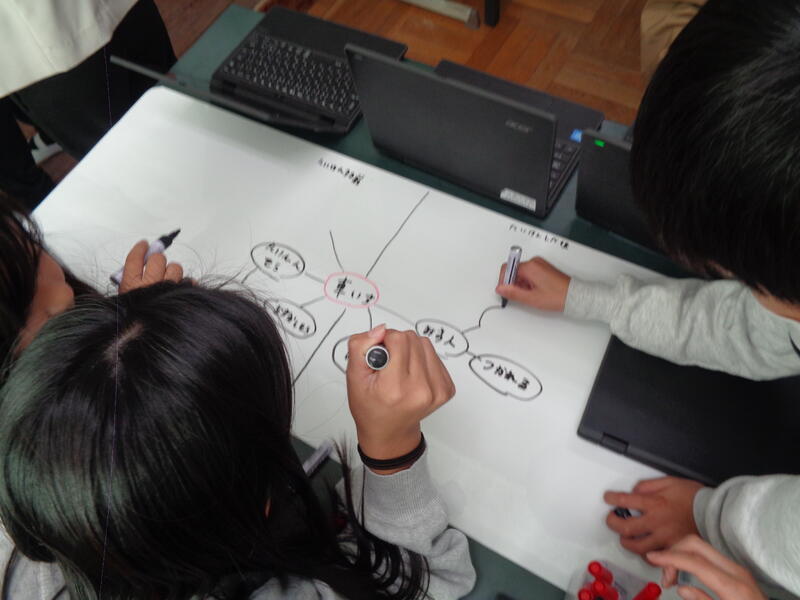

PTA役員全員会

PTA役員全員会を行いました。令和6年度の活動報告と令和7年度の組織案・事業計画案作りを行いました。

負担にならないPTA活動を模索しながら、児童のためにより良い活動を目指していきたいと思います。

令和6年度の役員の皆様、ありがとうございました。また、令和7年度の役員の皆様、よろしくお願いいたします。

6年生 お楽しみ給食

6年生は「お楽しみセレクト給食」を行いました。多くのメニューの中から、主食1品、主菜2品、副食2品、デザート1品、飲み物1品を選んで食べました。栄養士さん・調理員さんたちの愛情が感じられました。

6年生たちは「おなかいっぱい」と言いながらも、おかわりを楽しんでいました。「記念に苦手な野菜も食べる」と宣言し、涙目になりながら食べている児童もいました。用意された物すべて食べきりました。ごちそうさまでした。

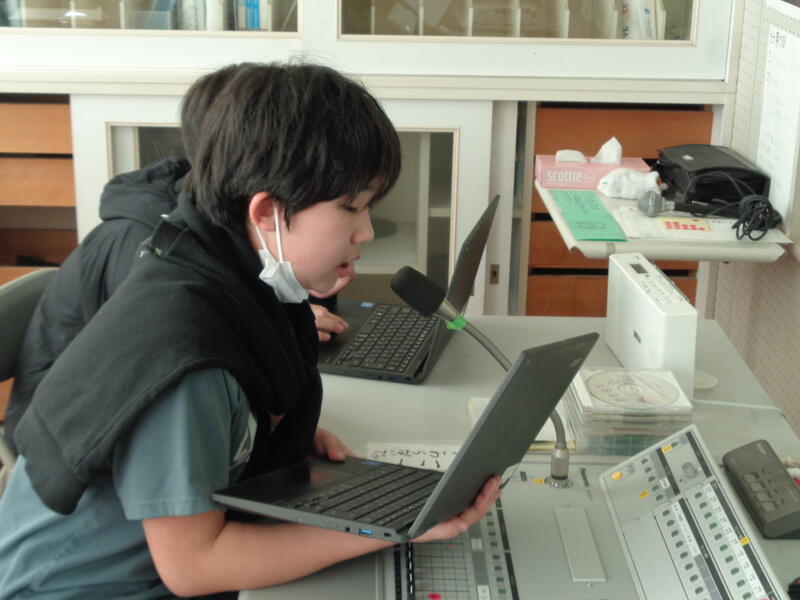

6年生 お昼の放送「下級生へのメッセージ」

2月17日(月)から、卒業を迎えるにあたり、6年生から下級生に向けて一人一人が丁寧にお昼の放送でメッセージを伝えています。下級生へのメッセージとして、今までの自分自身の体験をもとに、伝えていきたい想いを言葉にしています。

6年生を送る会に向けて

Long昼休みの時間は2月27日に行われる「6年生を送る会」に向けて、それぞれ準備をしていました。

お世話になって6年生に「感謝」の気持ちを伝えるためにそれぞれ、一生懸命に取り組んでいました。どんな「6年生を送る会」になるか、今から楽しみです。

3年生 消防署見学

お天気にも恵まれ、3年生が壬生消防署の見学に行って来ました。救急車の中を見学させてもらったり、消防自動車を見せてもらったりしてきました。

消防署のお仕事には、「消防活動・救急活動・救助活動・予防活動」があることが分かりました。

見学の最後に、ちょうど出動要請が入り、緊迫した消防署員さんの姿を見学できました。貴重な経験となりました。

壬生消防署の皆さん、児童がわかりやすく説明していただきありがとうございました。

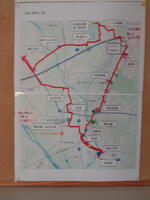

新登校班編成

令和7年度の向けて新登校班を編成しました。新しい班のメンバーや集合時刻などの確認を行いました。できれば、登校班長を高学年の児童が務めるのがよいのですが、全ての班に高学年児童がいるわけではないので、班によっては3・4年生がなる場合もあります。全ての班が安全に登校すると共に、地域に元気なあいさつを届けてくれることを願っています。3月11日(火)から新登校班で登校する予定です。地域の皆様、引き続き御協力よろしくお願いいたします。

各育成会長の皆様、御協力いただきありがとうございました。

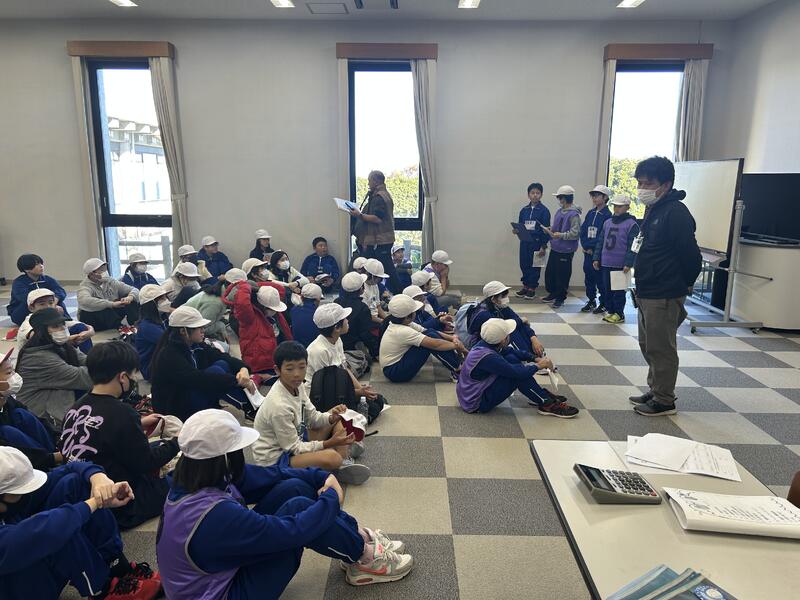

第4回 学校運営協議会

今年度最後となる第4回学校運営協議会を開催しました。

「学校評価アンケート」の結果を踏まえ、ご意見をいただきました。保護者と児童の「読書」に対する認識がかけ離れているのは、家庭医で読書をする時間を確保するのは難しいのでは」「読み・書き・計算に一生懸命取り組んでいる点を保護者が実感しているのが素晴らしい」などの意見をいただきました。

学校運営協議会の皆様、1年間大変お世話になりました。

しもつかれ

今日は2月最初の初午なので、給食で、赤飯としもつかれがメニューでした。

しもつかれは、家内安全や商売繁盛を願い、初午の日に稲荷様に供える行事食です。オニオロシですりおろした大根や人参、大豆などを鍋に入れて火を通し、柔らかくなったところに酒粕を入れて煮込んだ料理で栃木の郷土食です。給食ででるしもつかれにも、ちょっぴり酒粕が入っています。

新入生入学説明会

令和7年度に入学を予定している保護者の方を対象に入学説明会を実施しました。入学予定者は57名です。

入学前に準備をしていただきたいことを中心に説明をさせていただきました。PTAの役員さんも選出していただきました。最後には、下校班の確認をしていただき解散となりました。寒い中、御来校いただきありがとうございました。

同じ地区に住んでいても、初めて顔を合わせる方もいたかと思います。4月から、同級生の保護者です。保護者同士の「繋がり」を大切にしていただきたいと思います。お子様達の入学を心よりお待ちしております。

3年生 そろばん

3年生は算数の授業で、ボランティアの方を講師に迎え「そろばん」の授業を行いました。初めてそろばんに触れる児童もたくさんいて、最初は戸惑っていたようですが、だんだん計算の仕方が分かってくると、進んで計算に取り組んでいました。

学習指導要領の解説では「そろばんは、古くから我が国で用いられている計算のための道具であり、数を表したり、計算したりするのに便利なものである。数を表すための位を定め,珠を操作することによって、整数や小数を表すことができる。そろばんの仕組みが分かると、そうした数の加減乗除の計算をすることもできるようになる」と、あります。また、そろばんは、右脳を鍛えるために有効であるとの研究結果もあります。普段、学校の授業では左脳を鍛えることが多いので、これからもそろばんは、学校からなくなることはないかもしれませんね。

校内給食週間(5日目)

校内給食週間5日目の今日は、「ゼリーフライ」でした。埼玉県行田市の郷土料理です。児童に聞いてみると、お菓子のゼリーのフライだと思った子もいたようでした。

今日で「日本味めぐり」は終了です。まだまだたくさんの郷土料理はあります。いろいろな郷土料理を味わってみたいものです。

2年生 図書館見学

2年生が図書館見学に出かけました。国谷駅では、自分たちで切符を買うことに挑戦し、壬生駅まで電車で出かけました。冒険に出かけるように笑顔で出発しました。

図書館では、職員の皆さんに丁寧に説明してもらったり、質問に答えてもらったりしていました。普段は入れない書庫まで見学させてもらいました。自分で必要だと思うことをたくさんメモしていました。冒険は、とてもよい勉強になりました。

学校を出るときは、「秘密を見つけに行くんだ」と言っていました。どんな秘密が見つかったか、後で教えてくれるようです。とても楽しみです。よい経験ができた一日でした。

校内給食週間(4日目)

校内給食週間4日目の今日は、「かつおめし」「ぐるに」でした。高知県の料理です。ぐるとは、高知の方言で仲間を意味するそうです。

校内給食週間(3日目)

校内給食週間3日目のメニューは大分名物の「とりのてんぷら」でした。農林水産省のHPでも「とり天」は、大分県の「うちの郷土料理」として紹介されています。

1年生 むかし遊び

1年生が体育館で昔遊びを行いました。地域のボランティアの方と交流を深め、楽しい時間を過ごしました。

御協力いただいたボランティアの方は「児童が明るく元気なので、自分たちも元気をもらいました」と、話してくれました。

校内給食週間(2日目)

校内給食週間2日目のメニューは「マーボーやきそば」でした。仙台のソウルフードだそうです。

校内給食週間(1日目)

今日から31日(金)まで、校内給食週間です。「日本味めぐり」と題し、全国各地に料理が提供されます。1日目の今日は、岐阜県の料理「ゆうぜんごはん」「けいちゃん」がメニューでした。詳しい説明は、給食だよりをご覧ください。

授業参観・学級懇談会(2日目)

今日は、下学年の授業参観・学級懇談会でした。子供たちは、素直に自分を表現し楽しそうに授業に臨んでいました。多くの保護者の皆様にご来校いただき感謝申し上げます。

授業参観・学級懇談会(1日目)

本年度最後の授業参観と学級懇談会を実施しました。今日は上学年での実施でした。多くの保護者の皆様にご参加いただき感謝申し上げます。

なわとび

3学期になり、休み時間に、なわとびや大縄とびをしている児童が増えています。児童の体力となわとび運動の効果に関する研究によると、なわとび運動を継続して行うと、「全身持久力」「敏捷性」「跳躍力」の向上に関係があり、下肢筋力を高める効果があることが分かっています。

いつでも気軽に取り組める「なわとび」に、目標をもって昨年の自分を超えられるように取り組んでほしいと思います。

サッカー教室

1月17日(金)に「楽しくボール遊びをしながら、サッカーの簡単な技術を身に付けること」をねらいにして、1・2年生がサッカー教室を実施しました。栃木SCのコーチをお迎えしての実施でした。ボールを必死に追いかけとても楽しい時間を過ごしました。

予告無し避難訓練

今回の避難訓練は、児童への事前予告を一切せずに行いました。正しい判断力や行動力が重要になります。

放送を聴き、自分で判断をして安全に避難できるかがテーマでした。混乱なく全員が避難できました。天災はいつおこるか分かりません。その時の状況に合わせて、冷静に判断し正しい行動がとれるようにするためこれからも工夫して訓練を行っていきたいと思います。

学力テスト

学力テストを行いました。どの学年の児童たちも真剣に問題と向き合っていました。

今回のテストは、児童の学力を「値踏み」するものではなく、学力の現状を確かめ、必要な手だてを講じ、どのように確かな学力をつけさせるかを考えるために行っています。

点数は、今までの学習の結果なだけです。点数に一喜一憂することなく、今の学力を客観的に把握し、目標を立て、日常の学習に役立ててほしいと思います。「千里の道も一歩から」です。また今日から目標を立て努力していきましょう。

ふくべランチ

月に1回「ふくべランチ」として、かんぴょうを使ったメニューを給食で提供しています。今日は「かんぴょうのフライのサラダ」でした。

壬生町役場農政課の方が本校を訪れ、給食の様子を取材しました。

第3学期始業式を行いました。

第3学期の始業式を行いました。インフルエンザの流行に配慮し、急遽リモートでの始業式としました。始業式では、「ワンランクアップ」をめざし行動することの話をしました。

代表児童は、「相手のことを考えて行動し、友達ともっと仲良くなりたい。進んで、友達や先生と関わり、勉強ができるようにしたい。たくさん体を動かして、元気に生活していきたい。」「学習では、友達に積極的に教えることを頑張りたい。体の不自由な方やお年寄りの方に、優しく接していきたい。まずは、笑顔で挨拶をするところから初めて行きたい。先生方に感謝しながら、個性を伸ばせる環境を作っていきたい。」と、具体的な目標を発表しました。

3学期は1学期や2学期に比べるととても短いです。次年度に向けた準備をしっかりできるよう支援していきたいと思います。

第2学期終業式・表彰式・安全支援ボランティア感謝の会

第2学期の終業式を行いました。子供たちは、立派な態度で式に臨んでいました。代表児童の作文では、1年生が「2学期は、算数の計算を頑張ったり、大きい声で挨拶をすることを頑張ったりしました。持久走では、諦めずに最後まで走りきりました。冬休みは天才英単語の勉強をを頑張りたい」、6年生が「自分から進んで勉強に取り組むこと、自分から進んで挨拶をすること、外に出て運動に取り組むことを頑張りました。もう少しで卒業なので、6年生みんなで、残りの時間を仲良く、たくさん楽しんで、笑顔で卒業できたらいいな」と、発表しました。最後に6年の児童が作成した「2学期の活動をまとめたスライドショー」を流し、2学期の振り返りをしました。

表彰式も併せて行いました。多くの児童に表彰状を渡すことができました。3学期も児童の活躍が期待されます。

【スクールガードリーダー・安全支援ボランティア感謝の会】

一斉下校時にスクールガードリーダー・安全支援ボランティア感謝の会を行いました。暑い日も寒い日も、雨の日も風の日も毎日子供たちの安全のために登下校を見守って下さっている、安全支ボランティアさんに感謝の手紙を渡し、お礼の言葉を伝えました。28名と、多くの方に支援していただいているおかげで、今年も事故ゼロでした。本当にありがとうございました、これからも引き続きよろしくいたします。

クリスマスメニュー

今日の給食はクリスマスメニューでした。「スパゲティミートソース、もみの木ハンバーグ、イタリアンサラダ、クリスマスチョコケーキ、牛乳」でした。

人気のメニューだったこともあり、多くの児童がおかわりをして食べていました。

みぶっ子心のきらめき表彰

今日は、「みぶっ子心のきらめき表彰」が行われました。この表彰は、児童の自己有用感を高めるために壬生町が主催して行います。家庭の御協力を得て賞の名称を決めました。

一人一人に教育長より賞状と賞の名前が刻まれたペーパーウェイトが授与されました。代表児童からは、式典開催のお礼と「この賞には、たくさんの思いが込められているので、私にとって世界でたった一つの宝物のような賞になりました。これからも、自分のよいところを伸ばしていきたいと思います。賞を励みにし、夢と志を持って日々努力していきたいと思います。」との決意が述べられました。

開催するにあたり、御協力いただいた保護者の皆様並びに関係者の皆様にお礼を申し上げます。ありがとうございました。

元気な子供たち

今週末に「冬至」を控え本格的な冬の到来です。朝晩の冷え込みは厳しくなってきましたが、日中は、暖かな日差しを感じます。休み時間の校庭では、子供たちの元気な声が響いています。

近隣の小学校では、インフルエンザが流行し始めているようです。感染症に気をつけて、冬休みまであと一週間、元気に学校に通ってほしいものです。

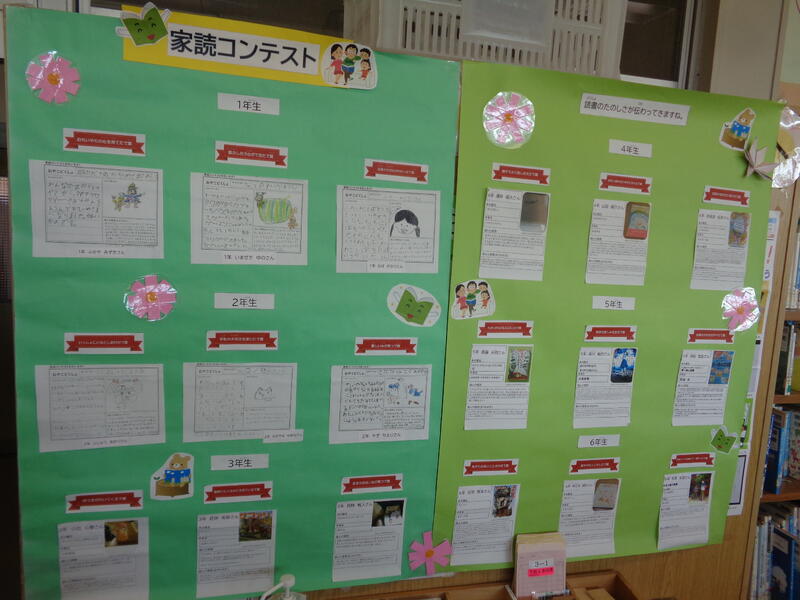

家読コンテスト

先日行われた第3回学校運営協議会で「親子ふれあい読書」の感想文コンテストを行いました。入賞した作品が図書室に展示してあります。各学年便りに学年で入賞した作品は載せました。児童のみなさん、図書室に行った時には、是非参考に読んでみて下さいね。

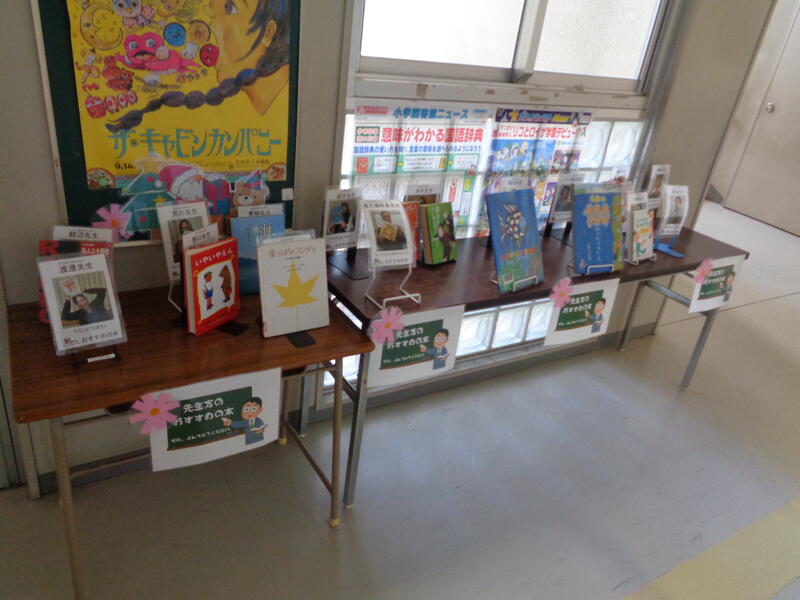

図書室の入り口には、先生方のおすすめの本もあります。たくさんの本に出会って下さいね。

臨海自然教室 その8

活動班に分かれて、班別活動中です。

臨海自然教室 その7

昨日の夜は、海浜自然の家での最後の活動は「マリンキャンドルの集い」です。キャンドルの火を囲みながら今日までの活動を振り返りました。

レクリエーションは、「爆弾ゲーム」「⚪︎×クイズ」「整列ゲーム」をしました。担当の児童を中心に、どのゲームも大盛り上がり!

最後に手を繋いでかりゆし58の「オワリはじまり」の大合唱。サビではリズムに合わせてジャンプ!「一体感を感じた!」と、学年の絆が深まったようです。

今日の日まで準備をしてきたマリンキャンドル実行委員の児童、活動班の班長の児童は「大変だったけど。楽しんでもらえてよかった!」と大きな達成感を感じたようです。

みんな元気に、朝食もしっかり食べて、今日の活動も楽しみます。

臨海自然教室 その6

午後の創作活動は、ジェルキャンドルを作りました。砂を混ぜることに夢中になりすぎて半分以上砂を入れてしまったり、ジェルを入れてもらいに行く途中にガラス細工を倒して何度もやり直して頑張っていたりしていました。また、友達の作品を眺めて互いの良さを認めあっていました。

出来上がりは、持ち帰ってからのお楽しみに!

臨海自然教室 その5

2日目、最初の活動は、野外調理!

鮭飯と魚介類たっぷりの漁師鍋を作ります。班の中で「火起こし担当」「調理担当」に分かれて活動します。

火起こし担当は、「昨日の塩づくりの時は…」と昨日の活動を思い出しながらスムーズに火を起こしていました。

調理担当は、家庭科の調理実習で学んだこと生かしながら「火の通りにくい野菜から入れようよ!」「にんじんはいちょう切りにしようよ!」と、こちらも頼もしい声が聞こえてきました。

「鮭としょうゆの相性がバッチリ!」カニの風味がすごい!」「自分たちで一生懸命作るともっと美味しい!」など、自分たちの手で一生懸命作ったご飯を美味しそうに食べていました。

臨海自然教室 その4

昨夜は、海の図書館と海の展示館で、海のついて調べ学習をしました。

みんな元気に、朝食もしっかり食べて、今日の活動も頑張ります。午前中に野外炊飯、午後は創作活動です。

臨海自然教室 その3

塩づくりとつぼ焼き芋作りをしました。

塩づくりでは、海岸から協力して海水を運び、土鍋の中へ。塩が完成するまで1時間半!「煙が目にしみる!」「火が消えちゃう!」と、初めての火おこしに戸惑いながらも、班の中で交代しながら活動していました。完成した塩は、普段家で使っている塩よりもしょっぱく感じたようです。

つぼ焼き芋作りでは、火おこしからスタート、必死にうちわで扇ぎ、火を起こします。炎が燃え上がると「わー!やったー!」と声が上がりました。活動を通して、火おこしの大変さや昔の人の苦労を感じたようです。

臨海自然教室 その2

館内オリエンテーリングの結果発表!2つの班が満点で1位に輝きました!

その後は昼食!

メンチカツとラーメンが大人気でした。

しっかり食べて、午後の活動も頑張ります!

臨海自然教室 その1

予定通り入所式を終え、元気に館内オリエンティリングを行っています。

5年生が臨海自然教室に出発しました

5年生は茨城県鉾田市にある「とちぎ海浜自然の家」へ、本日から3日間の臨海自然教室に出発しました。

一番の目的は、「事前の準備と、学校ではない場所での集団生活を通して、励まし合ったり、喜び合ったりする体験や、仲間と意見を述べ合い、話し合いの中でお互いに歩み寄るような経験をすることで、相手を思いやり、協力する心を育てる」ということです。

5年生は、さまざまな活動を通し「思いやりと協力」をすることで、逞しくなってくれることでしょう。

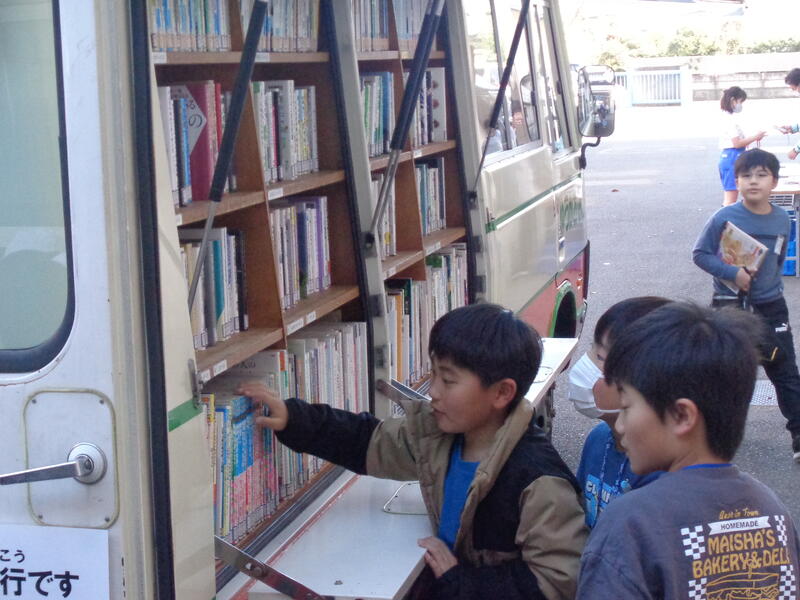

ゆうがお壬生

移動図書館「ゆうがおみぶ」の日でした。

どんな本を読もうか真剣に選んでいました。デジタルな時代ですが、アナログな本を読む事も大切です。たくさん読んでくださいね。次回は1月10日です。

低学年「おもちゃ祭り」

1年生と2年生で「おもちゃ祭り」を開催しました。生活科の授業で2年生は、ゴムや風などの力で動くおもちゃを作成しました。2時間目に体育館で1年生と一緒におもちゃ大会をして遊びました。

2年生は、遊び方を実演しながら一生懸命に説明する姿が、1年生は、早く遊んでみたいとそわそわしながら話を聞く姿が、微笑ましかったです。時間いっぱい、楽しく過ごしました。

1年生が体育館を後にするときは、2年生が大きな声で「バイバイ」と言いながら手を振っていました。

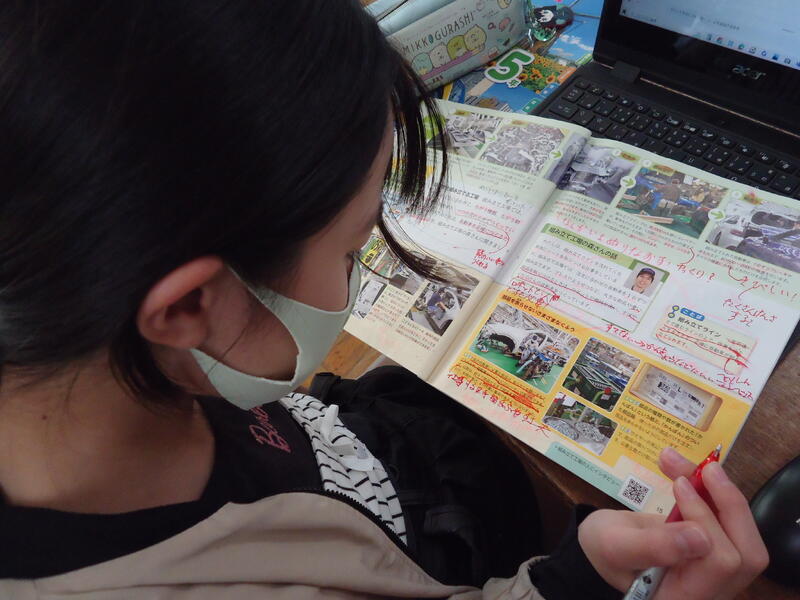

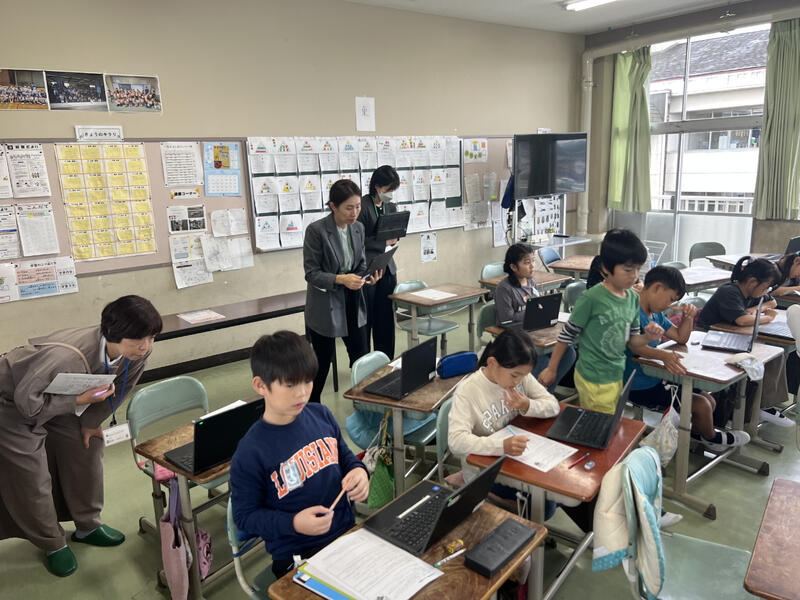

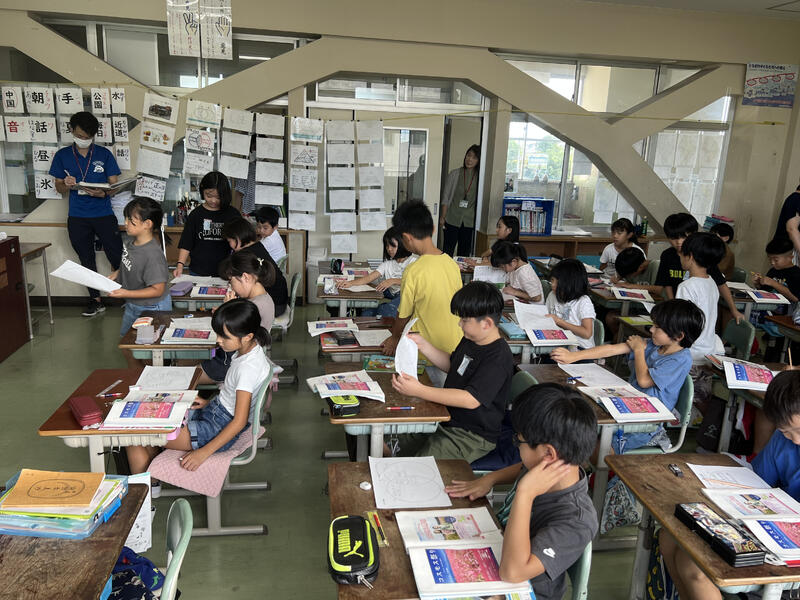

リーディングDXスクール事業指定校授業研究会

12月3日(火)に信州大学准教授 佐藤和紀氏をお迎えし、授業研究会を実施しました。4年生と5年生の授業を皆さんに参観していただきました。佐藤先生から「2クラス共に,自律して学習に取り組み、誰一人遊んでいない、全員が学びに向かっている姿が本当に素晴らしかった。」と評価していただきました。

今年度は本当に多くの方が視察に訪れていたので、今日も50人を超える参観者がいたにもかかわらず、子供たちは、本当に普段通りに授業をしていました。そんな「自律した学習者」に育ってきている子供たち。今後が成長がもっともっと楽しみです。

令和5年度より文部科学省の指定を受け、「子供が主語となる授業づくり」をめざし、個別最適な学びと協働的学びの一体的な学びの充実に努めて参りました。その一端を皆さんに見ていただけたことに感謝いたします。まだまだ、壬生東小の挑戦はつづきます。佐藤先生2年間いろいろとご指導をいただきありがとうございました。そして、これからをよろしくお願いいたします。

なかよし班「共遊」

12月2日(月)のLONG昼休みは、なかよし班での共遊でした。なかよし班ごとに「ドッジボール」「ケイドロ」「だるまさんがころんだ」など、異学年で時間を共有し、笑顔と元気な声が校庭に広がっていました。

1年生 幼稚園との交流会

11月29日(金)に国谷幼稚園の年長さんと交流会を行いました。学校の紹介をしたり、読み聞かせをしたりした後、1年生が作った「秋のおもちゃ」で遊んでもらいました。

最初は、みんな緊張していたけれど、一緒に遊んでいくうちに楽しいそうな声が体育館に響いていました。

児童が、自分が作ったおもちゃの説明を一生懸命にし、園児が楽しそうに遊んでいる姿を満足そうに見ている姿に、頬が緩んでしまいました。

5年生 出前授業「民謡」

28日(木)に5年生は、日本の伝統音楽に親しみ、よさを一層味わえるようにしていくことを目的に民謡「喜峰会」の方をお招きして出前授業をしていただきました。

尺八、三味線、太鼓、ささらなどの楽器も紹介していただきました。三味線の皮は「犬の皮」や「カンガルーの皮」と聞き、「え、猫の皮じゃないの」と思ってしまいました。調べてみると、今は「犬の皮」が主流で、「猫の皮」は非常に貴重な皮のようでした。今と昔で、いろいろな物に変化があるのだなと思える話でした。

「花笠音頭」「こきりこ節」「鬼怒の船頭唄」「ソーラン節」を聴かせていただき、全員で「日光和楽踊り」を唄ってみました。初めての経験の児童が多く、節回しに苦労している様子でした。

日本の伝統音楽に触れるよい機会となりました。快く引き受けて下さった、「喜峰会」の皆様心より感謝申し上げます。

2年生 郵便局見学

2年生は郵便局へ校外学習に行ってきました。私たちが出した手紙がどのように届けられるのかを説明していただきました。子供たちは食い入るような目で、初めて見る機械に感動していました。自分で書いたお手紙を投函する経験もしてきました。

メールやSNSでのやりとりが主流になりつつある今、手書きには手書きの温もりがあります。ちょっとした御礼のあいさつや絵手紙などが届くと温かい気持ちになりますよね。子供たちにもそういった温もりを大切にしていってほしいと思います。

お忙しい中、ご対応くださった郵便局職員の皆様、ありがとうございました。

授業参観・学級懇談

授業参観及び学級懇談を実施しました。児童も保護者の方に自分の頑張っている姿を見てもらい、とても嬉しそうでした。

6年生は、子育て親育ち講座を「えがおのたまご」さんをお迎えして、行われました。

「いのちのおはなし」を演題に、親子でコミュニケーションをとりながら進みました。命の尊さや家族の愛情を実感できる時間となりました。

学級懇談も、保護者同士で懇談をし、話題を共有することができ、保護者同士が繋がる機会がもてたことは、有意義だったと思っております。

保護者の皆様、お忙しい中、授業参観並びに学級懇談に参加していただき、ありがとうございました。

幼稚園との交流会に向けて

1年生は11月29日に行われる国谷幼稚園との交流会に向けて生活科「あきのおもちゃをつくろう」の単元で準備をしていました。

どんぐりや松ぼっくりなどを使い「めいろ」「さかなつり」「マラカス」「どんぐりごま」を作成していました。前回自分たちで遊んだ事をもとに、「もっと、園児が楽しく遊ぶために」とくふうしていました。

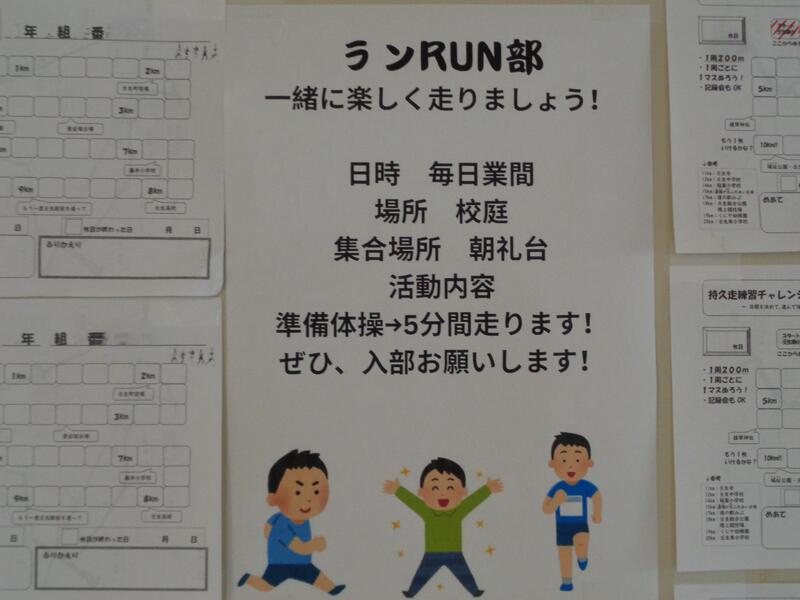

持久力チャレジ月間

「持久力チャレンジ月間」が始まっています。自分自身の目標に向かって、「挑戦」を続けてほしいと思います。

持久走には、5つの効果があります。「持久力の向上」「筋力の向上」「自身の体力や限界を知ること」「自身の精神力と向きあうこと」「自己の目標を達成すること」の5つです。

児童有志で 「ランRUN部」を発足しました。何事も、みんなで楽しもうとする児童が育っています。

第3回学校運営協議会

3回目の学校運営協議会を行いました。「家読ふれあい読書」の家読コンテストの審査を行いました。「甲乙つけがたく、どれも素晴らしい」「家族の会話があるのを想像してしまい、いいなあと思う」などの御意見をいただきました。

お忙しいところ参加いただいた、委員の方ありがとうございました。感謝申し上げます。

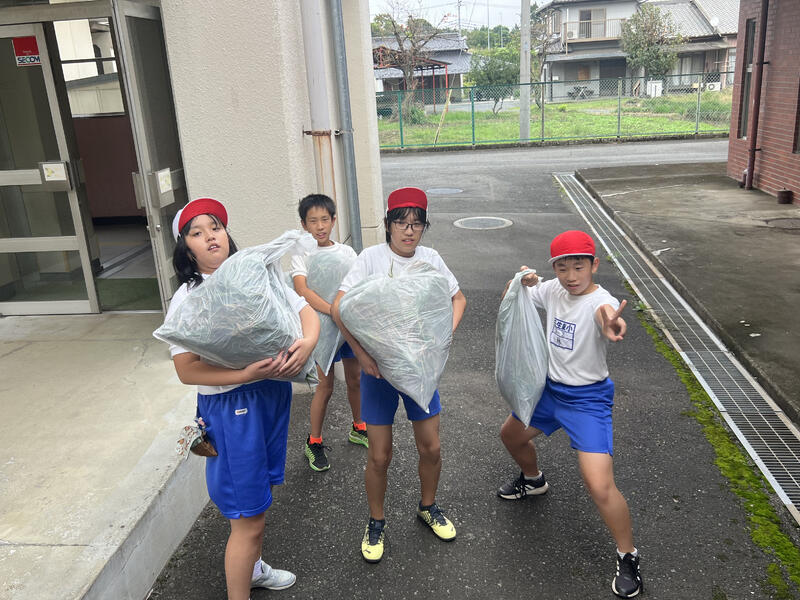

6年生 地域ふれあい清掃

6年生は清掃ボランティアの方々と「国谷第一児童公園」の清掃を行いました。地域ボランティアの方々と交流し、感謝の心を育てることをねらいとしています。

実際に体験することで、ボランティアさんたちに感謝の心をもつことができました。児童は振り返りで、ボランティアの皆さんに以下のようなメッセージを寄せていました。

・いつも第一公園が奇麗でいるのもボランティアさんのおかげなのです。ありがとうございます。

・今回は6学年全員でやったからこんな早く終わったけれども、本当だったらボランティアさんだけだから大変だなと思いました。これからもボランティアさんが掃除をしてくれてるので僕たちも公園をきれいに使っていきたいです。

・ボランティアさんはいつもこんな大変なことをしていて本当にすごいと思いました。今回は、僕たち全員で手伝ったけれどもう全員で手伝うことがなくなるので、次は個人で第一公園で遊んだときに自分からゴミ拾いや落ち葉を拾いたいです。

・いつも第一公園をきれいにしてくれてありがとうございます。落ち葉集めの大変さがあよくわかりました。これからも、第一公園を利用することが多くなるので、自分でもごみは近くに捨てるのではなく、ちゃんとごみ袋を持ってきて、ごみを入れたり、何か工夫をしたりしてきれいにしていき、みんなが気持ちよく使えるように努力していきたいです。

・いつも私たちが使っている公園をきれいにお手入れしてくれてありがとうございます。私は今までこういうことをあまり気にしたことがなかったので、今後は少し気にしながら公園を使っていきたいと思いました。これからはボランティアさんに感謝をしながら使っていきたいです。

壬生中「マイ・チャレンジ事業」

壬生中学校の「マイ・チャレンジ事業」で、3名の生徒が本校に来ています。職場体験や社会奉仕などの活動をするのが目的です。

学校内の様々な業務を見学したり経験したりしています。中学生にとっては、今後の生き方を考える機会になると思います。小学生にとっては、先輩たちと共に過ごすことで、そこからの学びや交流になることでしょう。

3年社会見学「益子焼き・工場見学」

3年生は社会科の「工場で働く人々」の学習から4年生の「ふるさと栃木県」の学習につなげるため、益子焼の見学・体験とテイセンテクノさんへ社会見学に行ってきました。心配された雨も益子に着く10分前ぐらいに上がったそうです。

いろいろな説明を聞くたびに「おぉ~!」「えぇ~!」と驚きの声が上がりました。伝統工芸と現代の技術力の高さに目が輝いていました。

手びねり体験に「挑戦」する子どもたちの表情は真剣そのもの、出来上がった作品に満足し「楽しかったぁ~」と「笑顔」が溢れていました。作った手びねりのお皿やカップは、乾燥→素焼き→釉薬→本焼きを経て、3~4か月後に学校に届く予定です、お楽しみに!!

家庭科支援ボランティア

家庭科支援ボランティアの方が来校して下さり、ミシン調整や操作、アイロンがけの指導に御協力いただいております。

めったに使うことのないミシンに「布が送れない」「返し縫いができない」「まっすぐ縫えない」「はみでちゃった」などと悪戦苦闘しながらも、直線縫いや返し縫いに挑戦していました。また、アイロンがけも注意をよく守りきれいにできていました。

できあがりが楽しみです。

ボランティアの皆様、御協力ありがとうございました。

1年社会見学「宇都宮動物園」

1年生が宇都宮動物園へ社会見学に出かけました。バスに乗る前から班長さんがしっかりと班員を並ばせる姿がありました。バスに乗る際には、運転手さんに大きな声で挨拶をしていました。

たくさんの動物たちと触れ合ったり、様々な乗り物を友だちと楽しんだり、子どもたちは1つ1つの体験を通して豊かな心を育んでいました。楽しそうな笑顔が何よりの報告です!!ちょっとドギマギしながら餌やりに挑戦!!キリンの舌の長さと色にびっくりでした。

「壬生藩校学習館祭り」「ゼロカーボンシティプレゼン発表会」

11月10日(日)城址公園ホールに於いて行われた「第3回壬生藩校学習館祭り」と「壬生町ゼロカーボンシティプレゼン発表会」に本校の代表児童が参加しました。

壬生論語青少年・町民の主張作文・発表コンクールでは、「これを好む者はこれを好む者にしかず」と題し、自分のサッカーでの経験をしっかり主張してきました。

論語大朗誦では、論語検定で「世界記録チャレンジ(18章句全てを諳んじる)」に合格した児童の中で代表して3名が参加しました。町内の児童・生徒30名で、18章句をよどみなく諳んじる光景は圧巻でした。

小中学校生プレゼンコンテストでは、「M-1グランプリ出場への道」として、夏休みに挑戦した、M-1グランプリ出場の経験をプレゼンしました。

ゼロカーボンプレゼン発表大会では、「ゼロカーボンシティ 壬生町の取り組み」として、ゼロカーボンにむけて、自分たちがこれから取り組みたいことを発表してきました。

2年生社会見学「なかがわ水遊園」

2年生はなかがわ水遊園に社会見学に行ってきました。元気いっぱい笑顔で「行ってきまぁす」とあいさつして出発しました。

様々な川の中の生き物を間近に見て、感嘆の声を上げていました。「ザリガニとなかよくなろう」のコーナーでは水の中に手をいれ、ドキドキしながら体験していました。

実際に自分の目で見て、触って体験することの価値を感じさせられます。子どもたちは、そういった体験を積み重ねて感性豊かに育っています。自然の中で生かされている自分たちの存在に気づき、自然を大切にする気持ちを養っていってくれたらと願います。

お話し会

本校は、ポケットさんによる読み聞かせを毎週していただいています。今日は、お話し会として、1~3年生に読み聞かせをしていただきました。優しい声でお話をしていただけるのは、子どもたちにとって心安らぐものです。発達段階に合わせた本を選定していただいているので、子どもたちは興味津々に聴いていました。絵本のデザインだけでなく、声のトーンやお話のスピード、お話しされる表情と、子どもたちは複数の感覚を使って感じ取っていました。ボランティアの方々の協力を得て、地域の皆さんに育てていただいています。ありがとうございます。

東武鉄道国谷駅「菜の花」の種まき

今日は、国谷駅東側に東武鉄道や東武緑化サービスの方に説明を受け、5年生が「菜の花」の種を蒔きました。菜の花の種が飛ばないようにと、400粒の種と土を混あわせられた袋を一人一人に用意して下さいました。種をまき、水をあげてきました。この後は、東武緑化サービスの方が管理してくださいます。企画をして下さった東武鉄道の方に感謝申し上げます。

3月下旬から桜の花とのコラボレーションが今から待ち遠しく感じます。

なかよし全校遠足

東小ならではの特色ある行事である「なかよし全校遠足」を実施しました。1年生から6年生まで縦割りのなかよし班をつくり、学校から徒歩でわんぱく公園に向かいました。

公園では、ウォークラリーや班で考えた遊びを楽しみました。下級生を優しくリードする上級生の姿はとても立派でした。下級生も笑顔いっぱい、お兄さんお姉さんといっしょに活動することができました。

仲間と楽しむことのできる子どもたちであることが嬉しく思いました。また、落ち葉や木の実を拾ったり、芝生に転がったり、自然を全身で楽しみながら笑顔が絶えない1日でした。

高齢者とのふれあい

4年生が生涯学習館で行われた「円遊会」に参加し、落合・至宝北自治会の高齢者の皆様と楽しい時間を持つことができました。児童は、入場前に「緊張する」「ドキドキする」などといっていましたが、歌やダンスなどを一生懸命に披露し、たくさんの拍手をいただき、みんなを笑顔にすることができました。インタビューの時間を設け交流を深めました。最後に、児童が書いた絵手紙をプレゼントすることができました。

学校は、地域の皆様の協力なしでは、成り立ちません。地域の方に元気を届けることができて、とてもよかったと思います。4年生の皆さんお疲れさまでした。

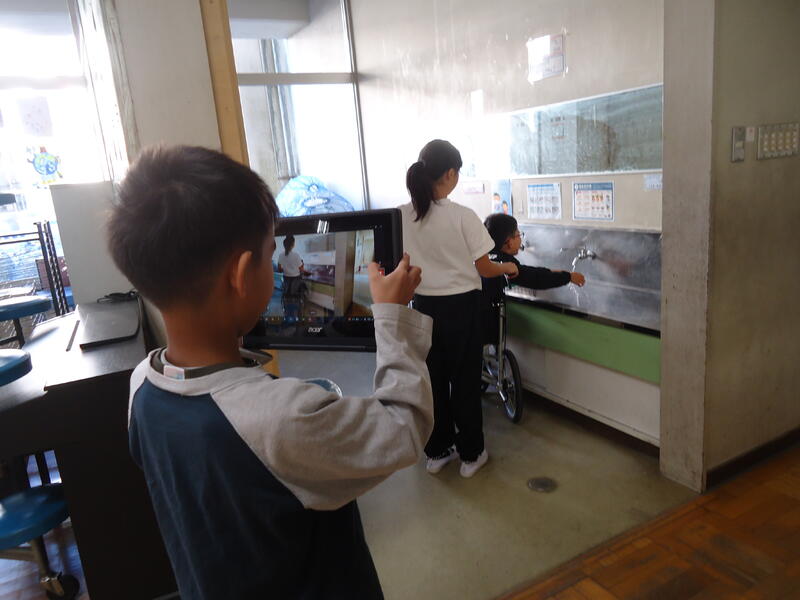

車イスバスケットボール交流事業

4年生は、社会福祉についての勉強で車いすバスケットボールの体験と障害者福祉についての講話を聞きました。

実際に車いすバスケットボールを体験したときは、最初は上手に車いすを扱えませんでしたが、講師の方に、こつを教えていただくと、徐々に車いすの扱いがスムーズになってきました。

貴重な体験の機会をくださった、社会福祉協議会の皆様、講師の皆様、大変ありがとうございました。

なかよしグリーン活動

今年度2回目のなかよしグリーン活動を行いました。今回は「パンジー」の苗と、卒業する6年生へのプレゼント用にする「すいせん」の球根を植えました。

パンジーの花言葉は「思い出」、すいせんは「希望」です。壬生東小のみんなと思い出を作り、そして、希望を胸に卒業する6年生へのプレゼントとしてふさわしい花です。

大切に、育てていきたいと思います。

リーディングDXスクール事業学校視察

本校が指定を受けているリーディングDXスクール事業で目指している「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現に向けて、子供たちがどのように授業を行っているかを多くの方に参観していただきました。今回は、東京都板橋区、長野県安曇野市、栃木県からは野木町、茂木町より視察に来ていただきました。

「子ども達がのびのびと学習している姿が印象的でした。」

「子供達の個別最適な学びに向かう態度が素晴らしいと感じました。授業者の先生方の思いを子供達がしっかりと受け止め、表現しており、個別最適な学びを支える土台の重要性を強く感じました。また、授業者が全体を見つつも気になる児童にこまめに声かけをしていると感じました。子供達に活動を任せているようでしっかりと個にも目を向けていることで、細やかな指導ができているのだと感じました。」

「意欲的な学習姿勢が印象的でした。また、学校全体の取組が工夫されていて参考になりました。」

「児童の表情がとても良かった。」

など、子供たちの学びに向かう姿をたくさんの先生方が褒めてくださいました。

就学時健康診断

来年度壬生東小に入学する予定の54名が就学時健診を受けました。本校に保護者と共に来校していただき、身長や体重を測ったり、内科・歯科検診を受けたりしました。5年生の児童が受付や案内などのサポートをしました。東小の児童、教職員一同、新1年生との出会いを楽しみにしています。

事前準備は前日に6年生が時間のない中、手際よく行いました。

チューリップの球根をいただきました

壬生町更生保護女性会の代表の方2名が来校して下さり、チューリップの球根を寄贈していただきました。

チューリップの花言葉は「思いやり」です。春に色とりどりの花を咲かせられるように、そして、思いやりのある児童になるように願いながら、しっかりと育てていきたいと思います。

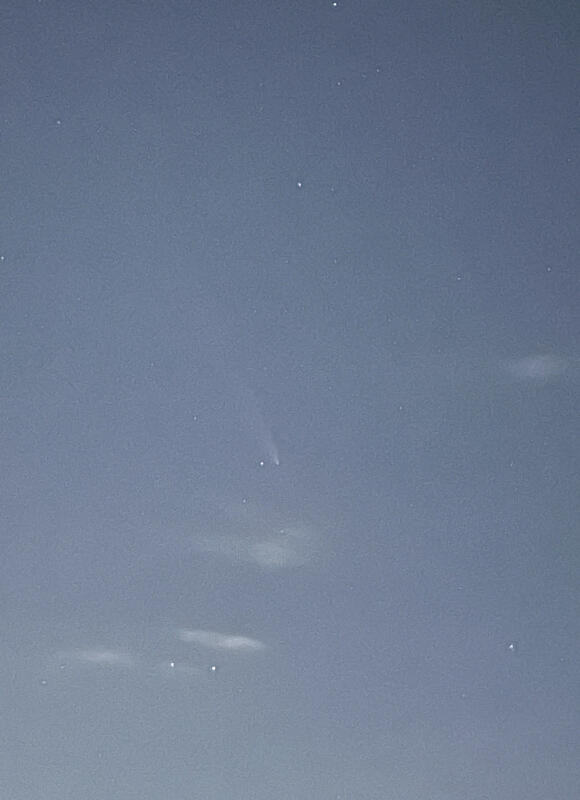

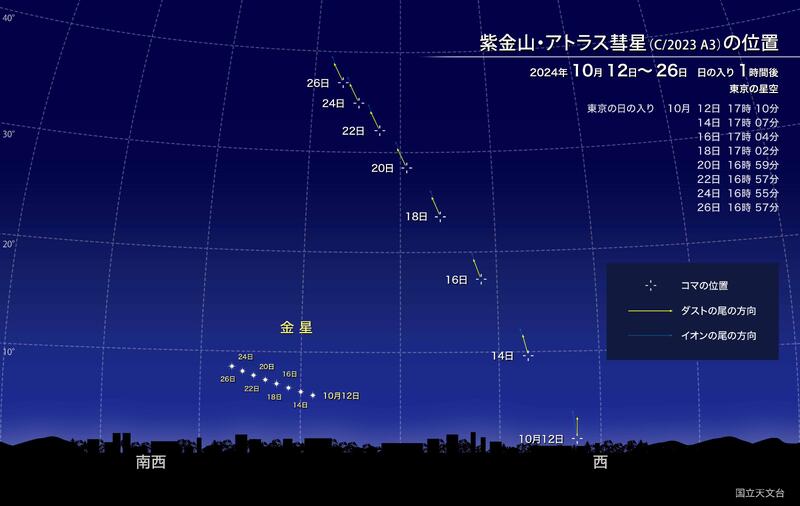

紫金山・アトラス彗星

2023年1月に発見された「紫金山・アトラス彗星」が、10月に見ごろを迎えると言うことで、毎日、日没後西の空を眺めていました。そしてついに、20日の17時58分にその姿をカメラに収めることができました。肉眼での観測はできませんでしたが、スマートフォンのカメラで撮影に成功しました。

国立天文台の情報を元に、金星を頼りにカメラを向けて撮影したところかすかにではありますが、ダストの尾も写っていました。

「紫金山・アトラス彗星」は、国立天文台によると、「ゆくゆくは太陽系の外に出て行き、二度と戻らないと推測されます。」と、あります。カメラに収めるチャンスはもう少しあるようです。日没後、西の空を天体望遠鏡などで眺めてみるのも良いかもしれませんね。

【国立天文台HPより】

教育相談が始まりました

本日より28日まで、教育相談を実施します。大きな行事である「運動会」も終わり、今年度も後半に入りました。そこで、今の児童の声に耳を傾け、話を聴くことにより、今後の学校生活をより良いものにするための時間です。日課を少しだけ変更して、教育相談を実施しています。

運動会応援メッセージ

運動会を御覧いただいて、保護者の方々からたくさんの心温まるメッセージをいただきました。子供たちにとって非常に励みになる言葉をいただき、心より感謝しております。保護者の方々の一つ一つの言葉に触れ、子供たちは今までの挑戦を自信に変えて、これからの学校生活に向き合っていけると実感しています。

保護者の皆様も、ぜひご一読いただけたらと思います。下記のPDFファイルをクリックしてください。

運動会

運動会日和の今日、子どもたちの元気な声で始まりました。一生懸命に競技する姿に拍手をいただいたり、それぞれの学年で工夫を凝らした衣装や演技に、観ている方々から笑いや感嘆の声が上がったり、今まで積み上げてきた成果が存分に出された運動会でした。子どもたちの笑顔や目から流れた涙、そこにある想いに感動しました。

ソーラン節の代表児童が

「いよいよ!最後の種目になりました。昨年の6年生からバトンを受け取り、会場の人すべてを感動させるソーランを作るを、目標に日々、練習に励んできました。今日の日を迎えるまでに全力で取り組むことの楽しさを教えてくださった先生方、いつも、私たちのことを一番に考え、支えてくださった家族の皆さん、本当にありがとうございました。私たちの成長した姿を見てください。5年生、今日まで一緒に練習できてうれしかったです。来年はみなさんの番です。6年生、これは僕たちが作り上げたソーランです。6年間で1番の思い出を作りましょう。」

と想いを語ってくれました。

競技や演技だけでなく、係や応援団など、それぞれの立ち位置でできることにしっかり取り組んでいた子どもたちの勇姿に頼もしさを感じました。

閉会式では

赤組団長から「勝ててうれしかった。これも、先生方や家族の支えがあったからだと思います。」

白組団長から「負けたけど楽しかったです。運動会が大成功したのも、先生方や家族のおかげです。」

と、2人とも、「感謝」の言葉で運動会を締めくくってくれました。

スローガン通り、「心に刻め」た運動会でした。たくさんの感動をありがとう!!

保護者の皆様、最後まで温かい応援・片付けの御協力、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

明日は運動会

明日行われる運動会の準備が整いました。天気予報では、絶好の運動会日和になりそうです。児童の思いを大切に指導してきました。明日は、どんな演技を見せてくれるかとても楽しみです。

運動会に向けて その4

6校時に第2回係打ち合わせを行いました。いよいよ、明後日に行われる運動会に向けて、最後の打ち合わせを行いました。進行、合図、招集、審判、採点記録、準備、放送、応援、それぞれの係で、当日に向けて準備を行いました。

演技だけでなく、係活動にもしっかり取り組もうとする気持ちが伝わってきます。

運動会に向けて その3

多くの保護者の方にご協力いただき、児童応援席用テントと入場門、本部テントを設置しました。朝から降り続いた雨も、テントを立てる時間になるとあがり、雲の隙間から夕日も差してきました。

お足元の悪い中参加いただいた保護者の皆様、大変ありがとうございました。

運動会に向けて その2

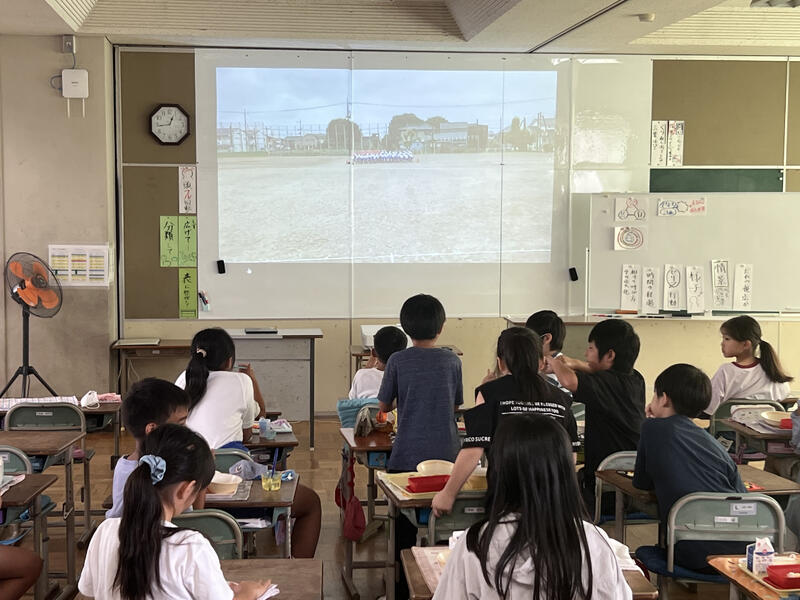

運動会に向けて、給食の時間も活用していました。6年生は障害走入場の練習の打ち合わせをしていました。4・5年生は、表現のビデオをみて、自分たちが観客の皆さんからどのように見えているのかを客観的に分析していました。

今年度は、親子奉仕活動が中止になってしまったので、校庭の雑草がいつもより多くなっていました。昼休みは、係活動などのない5・6年生が校庭の除草作業をしていました。

運動会に向けて

来週の土曜日に迫った運動会に向けて、準備を着々と行っております。今日の昼休みは、校庭ではリレーや国旗掲揚の練習、体育館では、応援団が練習していました。

まとまった時間がなかなかとれない中、児童は一つ一つしっかりと自分の役割を果たしています。

下都賀地区音楽発表会

「下都賀地区音楽発表会」に本校の合唱部が出場してきました。「体育館」を合唱してきました。大きな舞台に立ち一所懸命に演奏してきました。

念願だった10月21日(月)に開催される「栃木県学校音楽祭中央祭」への推薦もいただきました。

中央祭へ出場できる事を知った瞬間に、涙を流し喜ぶ姿が見られました。本気で取り組んだからこその姿だと思います。

審査員の先生方には、皆さんのよいところを見取っていただけました。

・変化のある難しい曲をよく練習してまとめられました。テンポの変化、強弱の変化をよく表し、曲想表現もよくなされています。

・とてもまとまりのある迫力の演奏でした。高音の伸び声部の重なりも申し分ないです。とてもユーモアのある曲ですので、言葉をもっと使ってニュアンスを強調してみてはどうでしょう。

・深いブレスから豊かな響きと音色をもった演奏でした。また、最後まで、フレーズを強弱を付けながら歌いきっていました。さらにピッチを確認してハーモニーをきれいに響かせると良いですね。

演奏を聴きに来てくださった保護者の皆様、ありがとうございました。

下都賀地区小学校音楽発表会に向けて

明日、10月1日に、とちぎ岩下の新生姜ホールで行われる、「下都賀地区小学校音楽発表会」に本校の合唱部が出場します。本校は「体育館」を合唱します。

昼休みに、児童の前で美声を響かせてくれました。合唱の後には、大きな拍手が体育館に鳴り響いていました。

夏休み前から練習を続けてきました。本番でも素敵な歌声を響かせてくれることでしょう。

2年生 花の寄せ植え

2年生が10月にわんぱく公園で開催される「とちぎグリーンフェスタ」の会場を彩る花飾りを植えました。わんぱく公園の職員の皆様に指導を受けながら一人一鉢植えました。是非、わんぱく公園に足を運んでいただけたらと思います。10月10日の搬出まで、学校で大切に育てます。

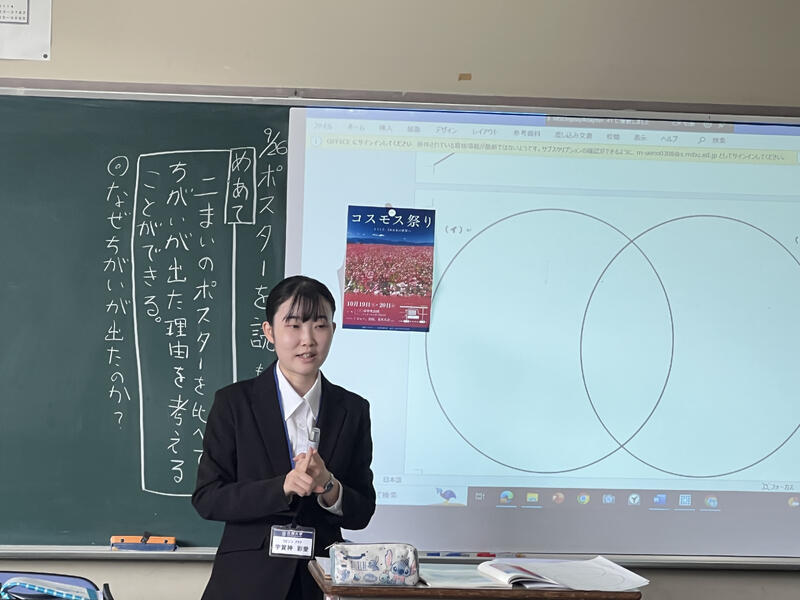

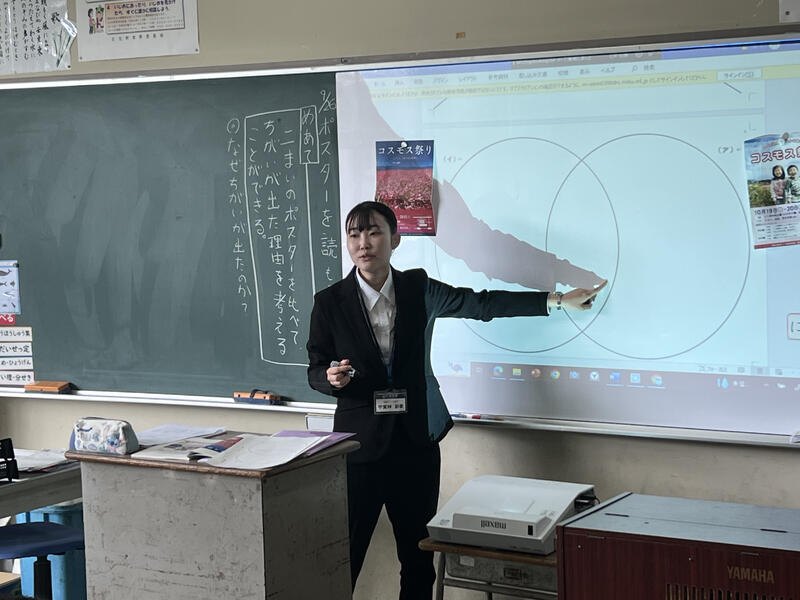

教育実習生が研究授業を行いました

9月5日から27日まで、本校の卒業生が教育実習に来ています。今日は1時間目に国語「ポスターを読もう」で研究授業を行いました。

子供たちは、2種類のポスターを見比べ、先生の発問によく反応し、指示をよく聞き、よく考えて授業を受けていました。「ポスターを読むと、知らせたい相手や目的によって作り手の工夫が変わる」ことがわかりました。

緊張した先生を助けようと子供たちは、頑張っていました。この3週間の子供たちと先生の関わりがとても良かったことが感じられる授業でした。

安全教室

3時間目に安全教室を実施しました。警察の方をお迎えし、不審者が学校に侵入した場合を想定し行いました。

避難した後は、各教室に戻り、不審者対応について確認しました。「声をかけられた時」「おおごえをだす」「ランドセルをつかまれた時」「腕を捕まれた時」の対応について、4年生がロールプレイを行い確認しました。

4年生宿泊学習その6

心配だった天候も問題なく、展望台までハイキングをしました。展望台からの眺めは最高でした。あとは、昼食を食べて退所します。

4年生宿泊学習その5

朝食を食べ、午前中の活動をはじめます。

4年生宿泊学習その4

わいわいと夕食を食べました。夕食後は、外に出て夜空を少しだけ堪能しました。

夕食の前は、雲海が夕日にてらされて、とても素敵でした。自然の家の人によると、とてもめずらしいそうです。

4年生宿泊学習その3

お面の絵付けを行いました。きつねやひょっとこのお面に、ポスターカラーで色を塗り、世界に一つだけのお面を完成させました。

4年生宿泊学習その2

昼食を終え、オリエンテーリングにと思ったのですが、雨の予報だったので、少しだけ施設の外を散策して、館内オリエンテーリングを行っています。

4年生宿泊学習その1

4年生は、今日から2日間「なす高原自然の家」に宿泊学習に出かけました。あいにくの空模様ですが、「自立」をめあてにそれぞれの児童がしおりを頼りに行動します。

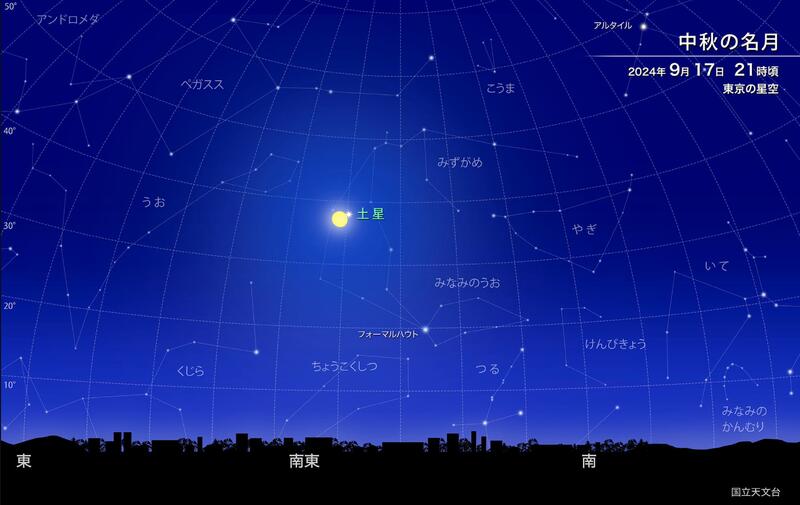

中秋の名月

今日は、中秋の名月です。給食では、「十五夜メニュー」として、米粉パン、けんちんうどん、焼き栗コロッケ、キャベツのごま和え、牛乳、十五夜デザートを提供しました。

「中秋の名月」とは、太陰太陽暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。「中秋の名月」=「満月」と連想してしまいますが、必ずしもそうとはならないそうです。

国立天文台のHPには、次のように掲載されていました。『今年は9月17日が中秋の名月、翌18日が満月と日付が1日ずれています。詳しくは、国立天文台暦計算室ウェブサイトの「名月必ずしも満月ならず 」をお読みください。』

【国立天文台ホームページより】

壬生論語検定その2

昨日に引き続き壬生論語検定が行われました。今日は、中級に9名、小学校6年間で覚える18編を全部朗誦する「世界記録チャレンジ」に27名もの児童が挑みました。今日も全員合格しました。とても素晴らしいことです。

検定員さんの前に立つと、緊張してしまったためか、頭が真っ白になったのか、実力が発揮できなかった児童もいましたが、よい経験になったと思います。全力で前向きに頑張ったからこその笑顔と涙がたくさんありました。

下野新聞社の取材も受けました。近いうちに掲載される予定です。

壬生論語検定その1

昼休みに「論語検定」が行われました。検定は『初級』『中級』『世界チャレンジ』の3段階で行われます。今日は、2年生から6年生までの児童が、初級に17名、中級に17名、世界チャレンジに8名、挑戦しました。

廊下や控え室で待っている間は、緊張した面持ちで、練習をしていましたが、検定に合格すると笑顔があふれていました。検定員の方々から、「みんな一生懸命でとても良かったです。」「すらすらと朗誦できていました。」と、お褒めの言葉をいただきました。

13日も、『中級』と『世界チャレンジ』に挑戦します。世界チャレンジ合格の条件は「18編を順によどみなく朗誦する」です。是非全員合格を目指して頑張ってほしいです。

2年生「生き物なかよし大作戦」

2年生の生活科では、「生き物なかよし大作戦」ということで、虫取り網と虫かごを手にし、近くの公園に昆虫などを捕まえに行ってきました。子どもたちは自然の中で大喜び!!「こっちにカマキリいるよ~!」「こっちだよ!」「バッタだ~、まて~」と夢中になっていました。友達とコミュニケーションをとりながら楽しんでいました。