学校生活の様子・ブログ

輝光祭に向けて

いよいよ明日は輝光祭の本番です。最終準備が行われました。

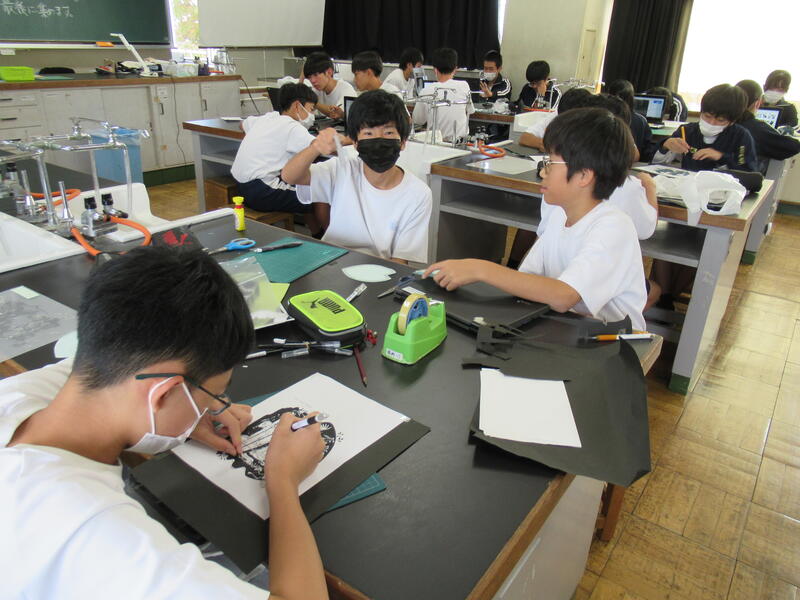

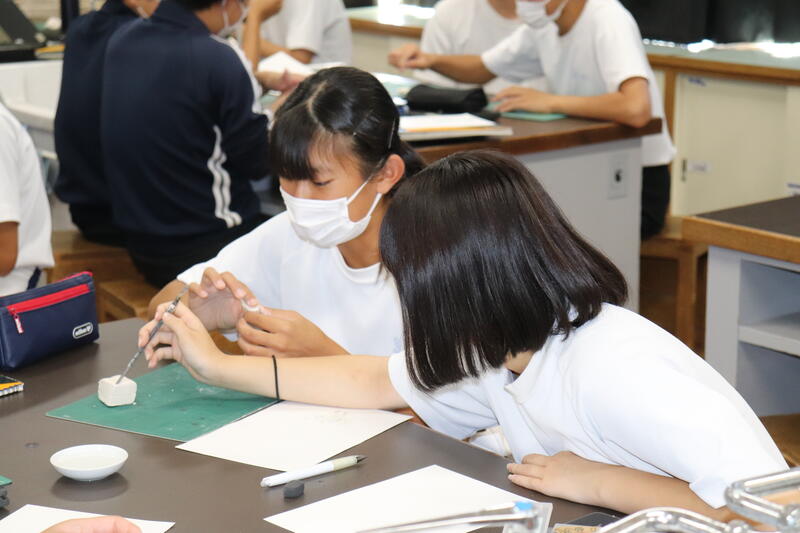

【美術部より】

夏休み前からこつこつと制作してきた美術部の案山子と文化祭の垂れ幕が完成しました。案山子はわんぱく公園に、垂れ幕は、輝光祭当日に舞台に飾られます。部員たちが小グループに分かれ、皆で協力しながら交代で作り上げました。作品が完成した喜びと達成感はとても大きなものでした。

輝光祭では、生徒たちの個人の作品も是非ご鑑賞ください。作品は、南校舎2階の第2美術室になります。皆さんのお越しをお待ちしています!

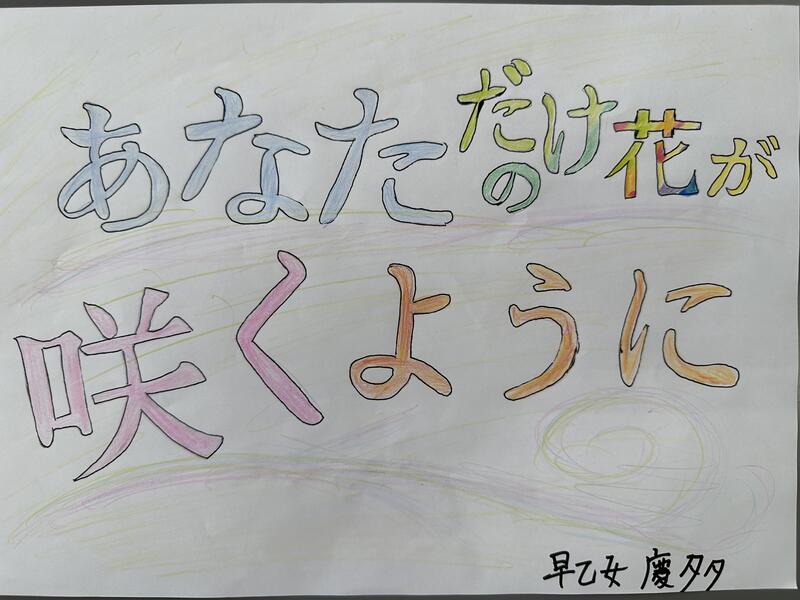

【生徒会役員より】

生徒会役員の3年生が輝光祭に向けて、メッセージを書きました。メッセージは昇降口にある大型テレビに映して届けました。みんなで素敵な輝光祭にしましょう!

縦割り総合⑧

輝光祭まであと2日となりました。

どのコースも輝光祭に向けて作品の完成が近づいています。輝光祭準備週間に入り、格段と完成度がアップしています。短時間でも成長できる中学生の力に感心しています。生徒の会話の中に「もっとこうした方がいいよ。」「ここを合わせようよ。」など、主体的に課題を解決しようとする声が聞こえてきます。探究活動の積み重ねが確実に力となっています。どんな発表や展示になるのか輝光祭がとても楽しみです。

縦割り総合⑦

輝光祭まであと3日となりました。本日も5,6時間目と放課後に縦割り総合活動を行いました。

生徒会放送&縦割り総合⑥

毎週月曜日は生徒会放送日です。給食の時間に生徒会役員が様々な放送をしています。今日は本日から2週間教育実習を行う実習生からあいさつをいただきました。そして、輝光祭に向けてみんなで頑張ろうという話をしました。いよいよ輝光祭ウイークです。日頃の学習の成果を発揮してくれることを期待しています。

県新人大会

10月13日(金)県新人大会が行われました。陸上競技の会場では、競技に集中した真剣な表情を見せる選手を、部員たちが必死に応援している姿にチームの団結力を感じました。

女子バレーボール部は初戦、鹿沼西中からストレートで2セットをもぎ取り、好スタート2回戦にコマを進めました。自らを奮い立たせる大きな声が仲間を支えています。保護者の方々の気合の入った応援も子どもたちを支えてくれています。

卓球部は初戦、陽西中に対し善戦しました。県大会の壁の高さを肌で感じ、次の大会への想いを新たにしました。

男子ソフトテニス部は第1ゲーム、相手コートの両サイドへ打ち分け、相手のミスを誘い4-3で勝利。第2ゲーム、相手の強打をレシーブで粘り、ラリー続くも・・・。第3ゲーム、相手コートのラインぎりぎりをつく好ゲーム・・・最後まであきらめない試合に拍手を送りたい。

男子バレーボール部は初戦、足利三中を相手に、2年生の巧みなアタックが決まり第1セットを奪取。その後も、サービスエース、安定したレシーブとトス、さらに相手の攻撃を読んだブロックが決まりストレートで勝利。準々決勝にコマを進めた。

10月14日(土)県大会2日目、ソフトテニス男子個人2ペア・女子個人1ペアが出場しました。手に汗握る試合とはまさにこのことというような試合展開を見せてくれました。

男子バレーボール部は善戦するも陽南中に惜敗、県大会ベスト8の成績を収めました。

女子バレーボール部は2回戦:鬼怒中に2-0の勝利。続く3回戦:北高根沢中に第1セットを取られるも第2セットから持ち直し、自分たちのバレーで2セット連取。準決勝にコマを進めました。

10月15日(日)本日、準決勝が河内体育館で行われます。保護者の方の応援も、さらに力が入ります。体力的にきつくなる3日目ですが、声をつないで、ボールをつないで、心をつないで・・・がんばれ犬中生

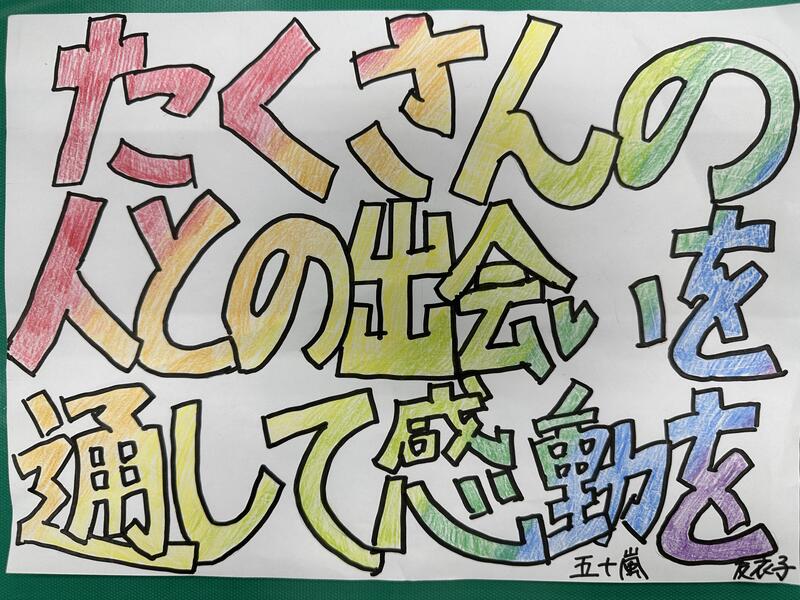

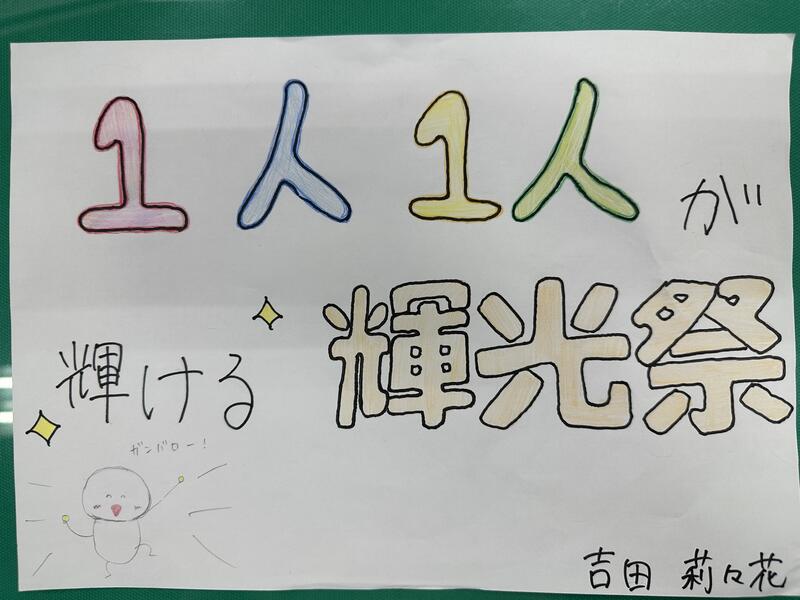

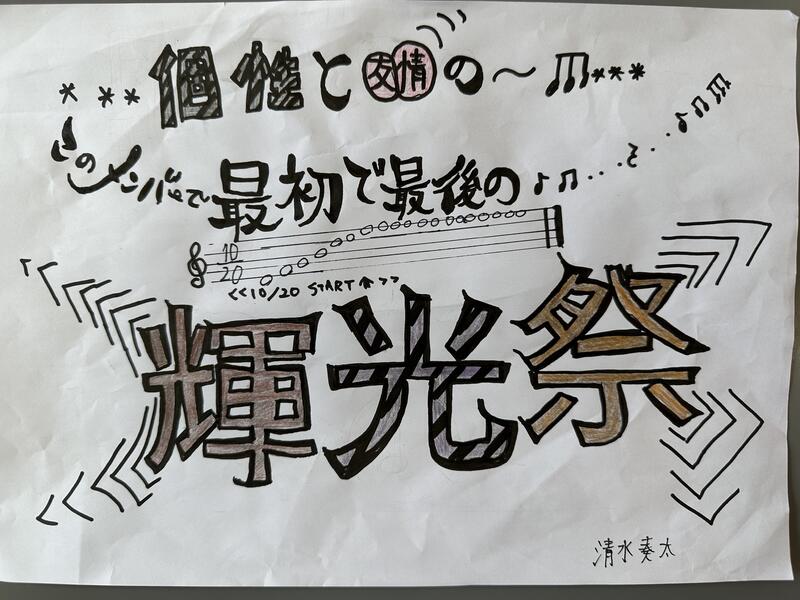

一人一人の想いを・・・

10月13日(金)縦割りコースごとに書いたメッセージの掲示を男女バスケットボール部で作成してくれました。今回の企画は、一人一人の意気込みや各部門から皆さんへのメッセージを発信することで、各コースの魅力を互いに知る機会としたいという想いからスタートしました。輝光祭のテーマ『温故知新~出会いで咲かせる文化の花~』にあるように、この準備期間には学級の枠を超えた出会い、学校の枠を超えた出会いがたくさんあります。その出会いからそれぞれに感じた学びを大切に、さらにその想いを膨らませてほしいと思います。

ステキな掲示が出来上がりました。お越しの際には、是非足を止めて、子どもたちの想いに耳を傾けていただき、幸せの時間を感じていただけたらと思います。

学習委員会放送

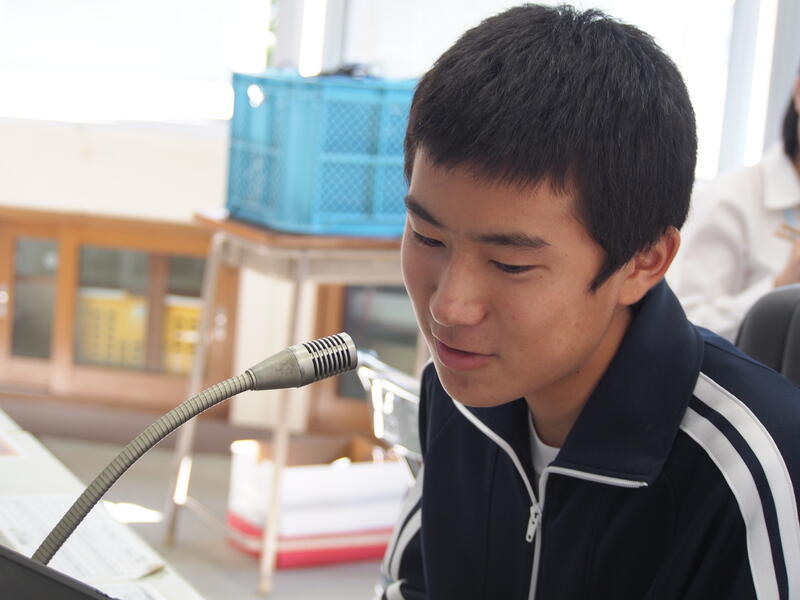

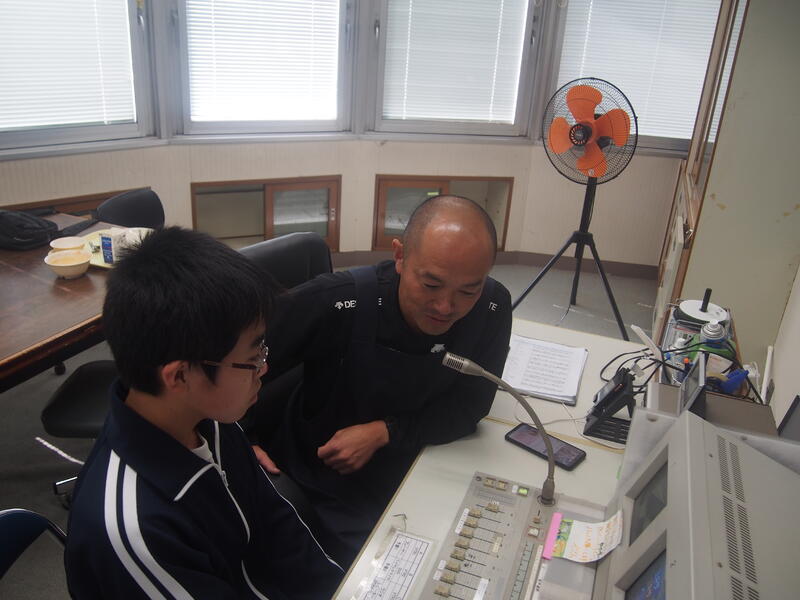

昨年度、スタディラジオと題して、学習委員会はお昼の放送企画を実施しました。生徒の学習面での悩みを募集し、先生方をゲストに招いてその悩みに応えてもらうという企画でした。そして今年度も学習委員会放送が始まりました。まずは先生方の強みを生かした放送になりそうです。

第1回のゲストは体育科だけど歴史が大好きK先生でした。戦闘機などのプラモデル作りもプロ級のK先生。道徳の授業などでは歴史を交えた話をしています。中学生時代は歴史の学習内容に物足りなさを感じ、自分自身が抱いた疑問をもとに歴史を深く学習していったようです。やはり、自分自身の興味・関心を生かして、主体的に学ぶ姿勢が超一流への道に繋がるのですね。

学習委員長がラジオDJを務めましたが、簡単な打ち合わせだけで、原稿もなく、その場の流れで会話を進めていきました。臨機応変な対応に、さすが3年生!!と感心しました。

次のゲストはいったい誰なのでしょうか?次回が楽しみです。中央委員会での話合いでは、生徒をゲストに招くという案も出ていました。今後の学習委員会放送に注目です

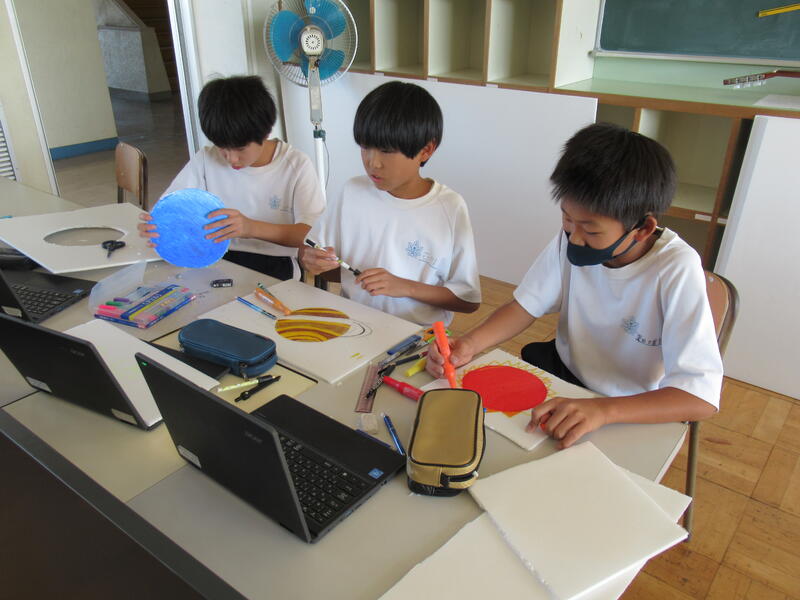

縦割り総合⑤

10月12日(木)、5・6時間目に縦割り総合を行いました。

いよいよ来週は輝光祭準備週間、来週末は輝光祭の本番になります。9月から始まった縦割り総合も学習の成果が徐々に形になり始め、探究学習の学び方としては、【まとめ・表現】に向けた最終段階になっています。

縦割り総合を通して、校内全体が幸せな時間になっていると感じます。生徒自身が興味のあることに関する課題に向き合い、意欲的に学習に取り組めており、生徒も教職員も相互理解がより一層深まっていることを実感しています。

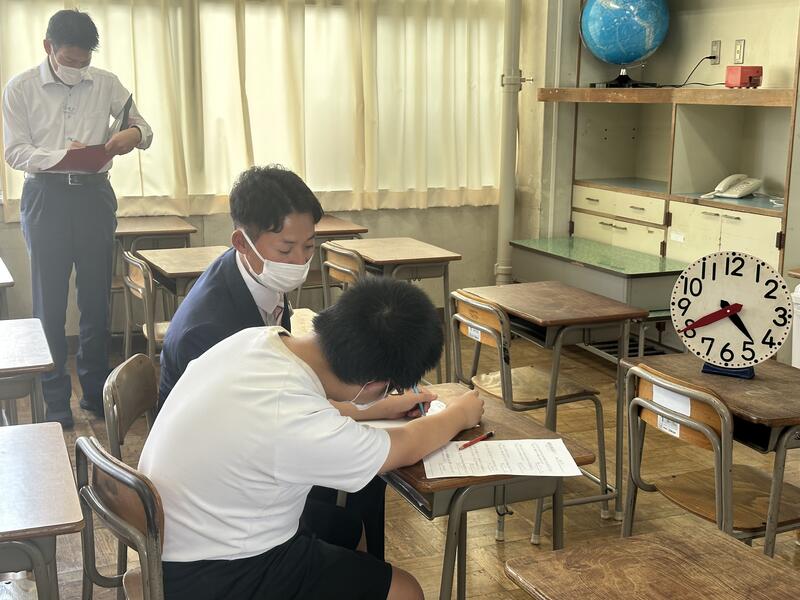

研究授業(英語・数学)

10月10日(火)英語と数学の研究授業が行われました。子どもたちが日本語を自由に使いこなせるのは、生まれた時からたくさんの日本語を耳にしているからです。英語の習得に際して、できる限り多くの英語をシャワーのように浴びせたいという想いで授業が進められています。今回はALTの先生の協力を得て、会話を動画撮影したものを準備しました。1回で聞き取れる子、繰り返し聞くことで理解できる子、子どもたちは自分の学びのペースに合わせて動画を再生していました。

子どもたちの発想は柔軟で、I give him green wheels. I give him strawberry cakes. I give him green tomica. などなど、グループで楽しそうに話し合いながら、あげたいプレゼントを表現していました。

数学では、日常生活に時間の感覚を生かせるようになることを目標に、ステップを細かく設定していました。教師が寄り添うところから、徐々に自分で解決できる力を身に付けていました。

学校経営の基本方針の一つに、『学校課題を中核とした研究を推進し、「確かな学力を身に付け、心豊かでたくましい生徒の育成」に努める』とあります。子どもたち一人ひとりの学びに寄り添いつつ、「できた」「分かった」を実感できる授業を目指していきます。

ご指導いただきました、下都賀教育事務所・壬生町教育委員会の先生方、ありがとうございました。

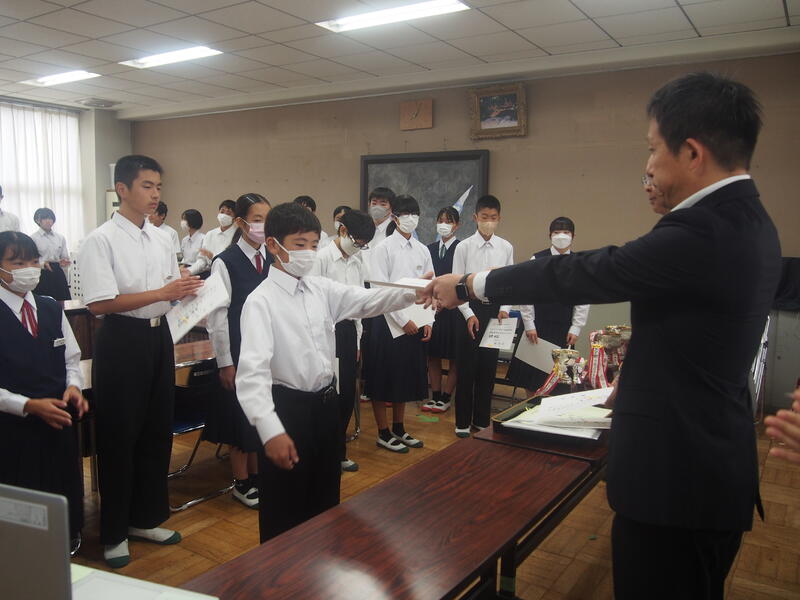

任命・表彰朝会

10月10日(火)、任命・表彰朝会を行いました。

学級委員が10月から後期学級委員にバトンタッチされました。本日は校長から後期学級委員一人一人に任命書を渡しました。

前期学級委員を務めた皆さん。クラスがスタートする前期は学級委員として大変なことが多いものです。悩みも多かったと思いますが、どの学級委員もクラスを見事にまとめてくれました。本当にお疲れ様でした。これからは後期学級委員を支える、縁の下の力持ちとしての働きを期待しています。

後期学級委員を務める皆さん。後期は現在のクラスで過ごす日々がどんどん少なくなることを感じることでしょう。クラスを解散する時に、「このクラスで良かった」とみんなが思える学級を作ってくださいね。期待しています。

【1年生】

【2年生】

【3年生】

任命の後には表彰を行いまいした。地区新人大会をではたくさんの生徒が入賞を果たしました。どの部も先輩からバトンをしっかりと受け取り、努力している姿が大会を通して見られました。生徒の皆さんのこれからの成長がとても楽しみになる大会でした。そして、県大会に出場する生徒の皆さんは力を出し切り、頑張ってください。健闘を祈っています。

ハッピーボックス

文部科学省リーディングDXサイトへ掲載されました☆彡

1人1台端末が貸与されるGIGAスクール構想から3年が経ち、学校教育に大きな変化が求められています。本年度、文部科学省はリーディングDX事業として、全国の小中学校を牽引するような先駆的な取り組みを共有し、日本の学校教育をリノベーションしようとしています。本校の取り組みが全国に発信されました。是非ご覧ください。

「保護者と一体となった教育活動」は保護者の皆様の学校教育への関心、多くの方の授業参観への参加・参画があってこその取り組みです。先日のオープンスクール・進路説明会・制服アンケートへの協力もありがとうございました。

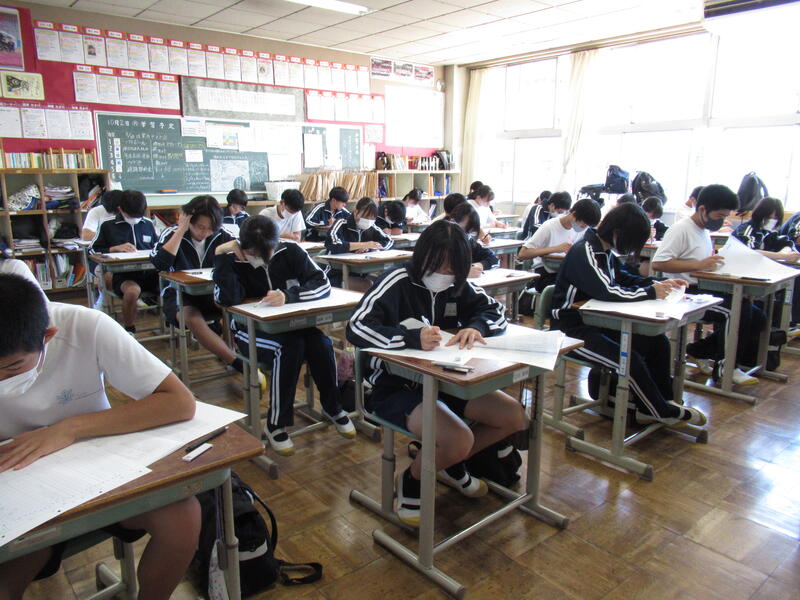

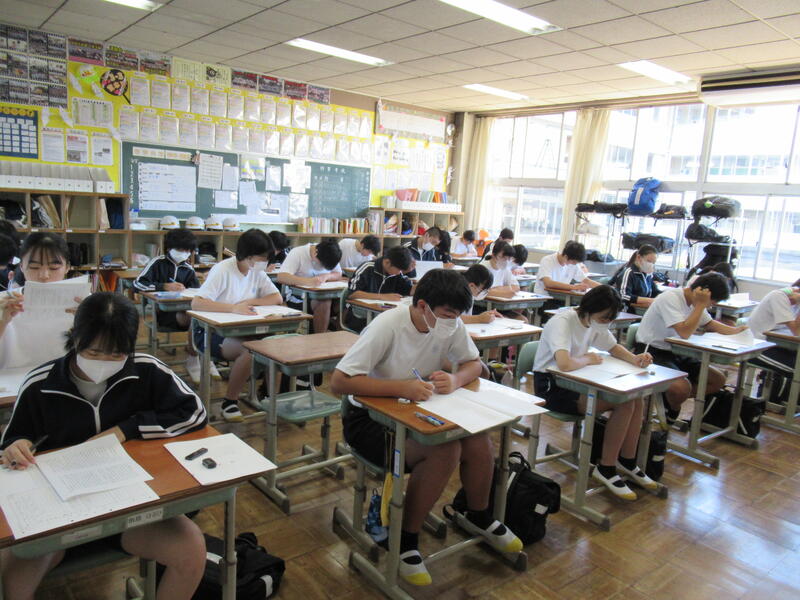

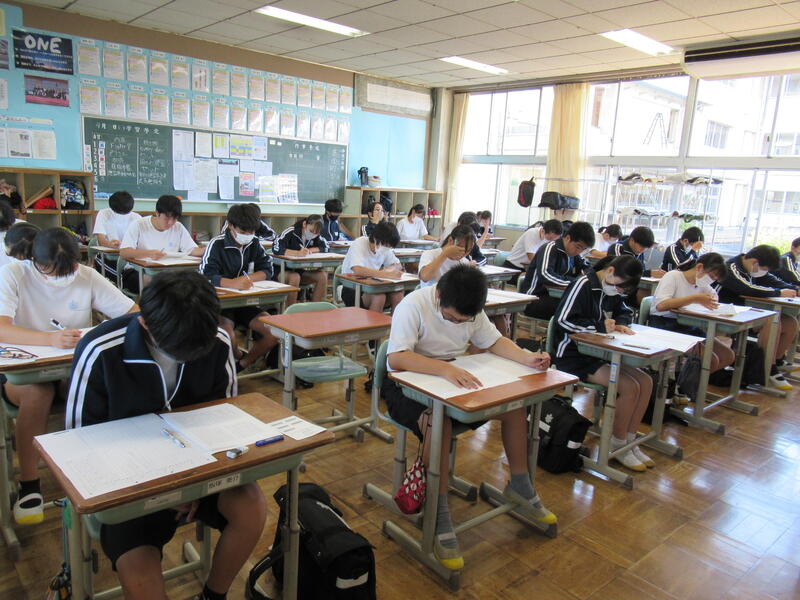

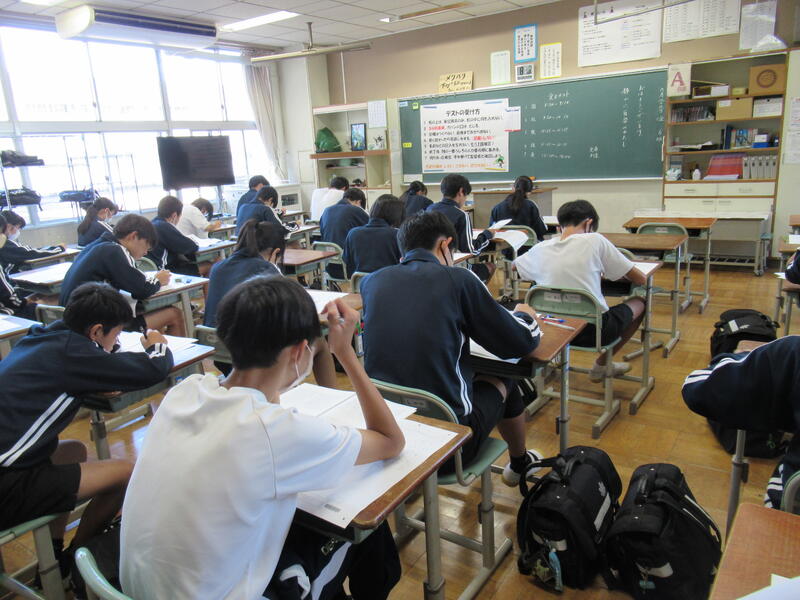

中間テスト&縦割り総合④

10月5,6日の2日間、2学期中間テストを実施しました。1年生も1学期末テストを経験し、中学校の定期テストのやり方を学び、今回はしっかりと準備をして臨んでいました。提出されたワークを見ると、何度も勉強した跡があったり、付箋を使って工夫しながら勉強したりなど、考えながらテストに向けて勉強したことが分かりました。主体的に学ぶ姿勢が大切です。そして、今回のテストへの取組を振り返り、自分の勉強の仕方に課題を見つけ、次のテストへと繋げることが何よりも重要になります。まさに、勉強は常に探究学習です。総合的な学習の時間などで学んでいる探究学習の仕方をテスト勉強にも生かしてください。

テスト後は5,6時間目に縦割り総合を行いました。探究学習の学習の仕方である【課題の設定】→【情報の収集】→【整理・分析】→【まとめ・表現】を繰り返し、徐々に形になってきています。輝光祭が最終的なまとめ・表現の場になっています。どのような輝光祭になるか楽しみです。

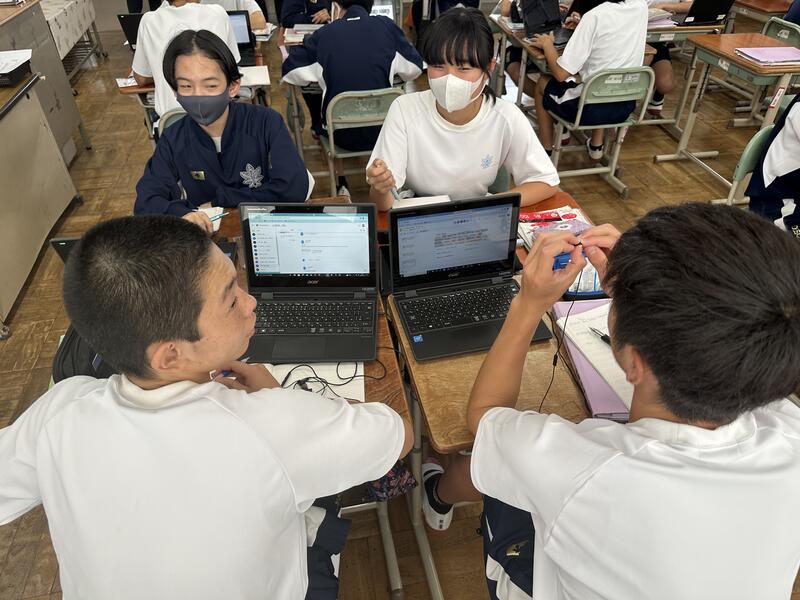

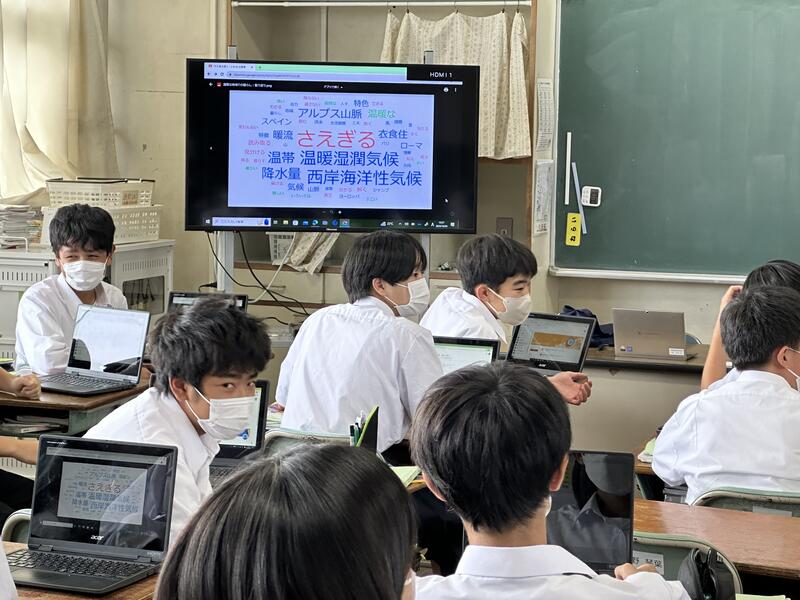

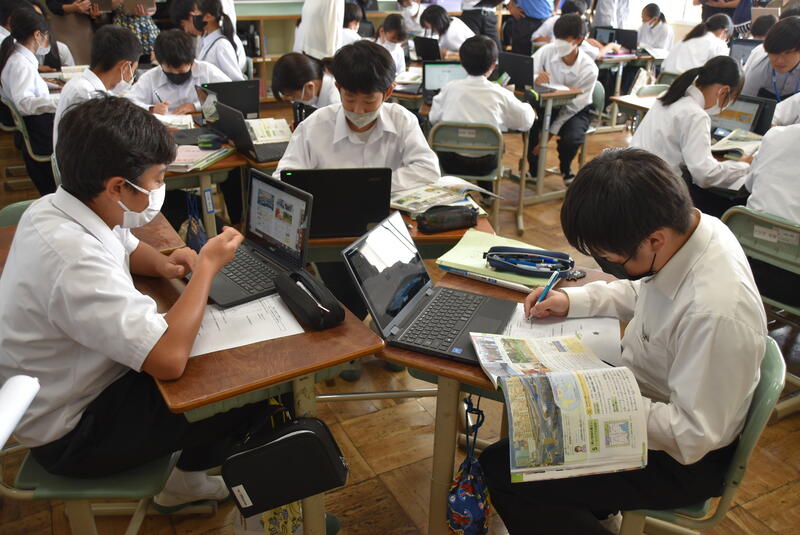

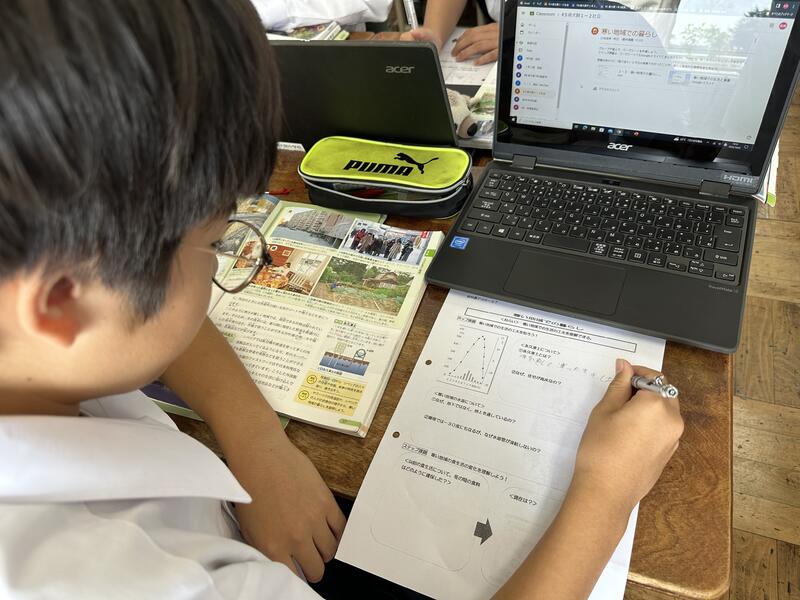

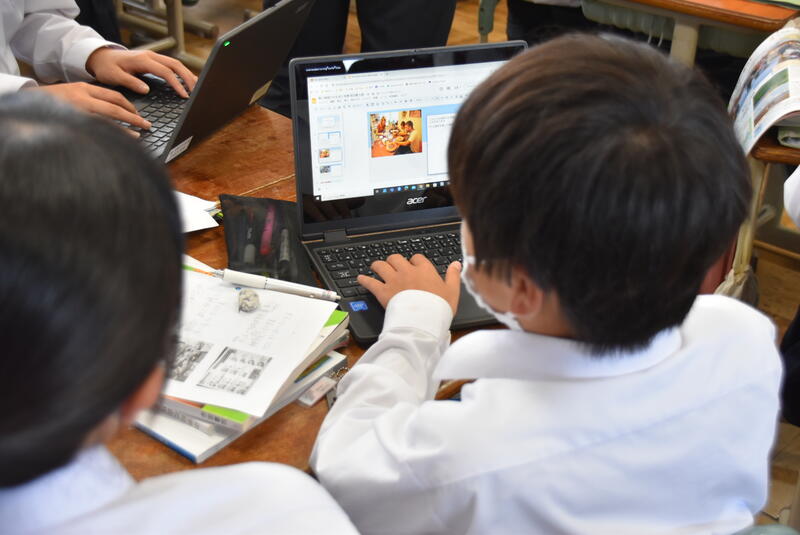

個別最適な学び・協働的な学び(社会)

10月5日(木)県の学力向上コーディネーターと指導主事の先生をお迎えして、社会科の研究授業が行われました。「ある写真が紛れてしまった…どこの写真なのか捜索してほしい」と始まった『世界各地の人々の生活と環境』の単元。子どもたちは、各地域の特徴と暮らしの工夫を順を追って学んできました。今回は、寒い地域の人々の暮らしに焦点を当てた学習です。

前時の内容をテキストマイニングを用いて、重要語句を可視化することを試みていました。

子どもたちは寒さで凍るタオルやシャボン玉の映像に「お~」と素直な反応で興味津々でした。「水道管が地上にあるんだって!なんでだろう?」という問いかけに、「何で凍らないの?」「流れてるから?」「じゃあずっと水を出しっぱなしにしてるの?」「ぐるぐる回せばいいんじゃない?」・・・ほかのグループと交流して「え?お湯が流れてるの?」「永久凍土が溶けたら家が傾いちゃうじゃん」さらに教科書や資料集を読み込んでいました。

子どもたちは、気温や地形・地質に着目した社会的な見方を働かせ、課題解決のために頭をフル回転していました。

ホップ課題→ステップ課題→ジャンプ課題と自分のペースで進めるとともに、ワークシートに手書きもOK・スライドに入力もOKと子どもたちが自分で選んで取り組めるような工夫がなされていました。授業終末には、振り返りをスプレットシートに入力することで共有し、次時に生かしていきます。

研究会では、子どもたち同士の話し合いが活発に行われていること、生徒と教員の良好な関係性についてもお褒めいただきました。

ご指導いただいたことを胸に、今後もベクトルの方向をそろえて、学校の生命線である授業をよりよくするために、子どもたちの幸せのために、尽力していきます。

温かい雰囲気で学習を進められる1年2組の皆さん、頑張りましたね。ステキな授業をありがとうございました。

お忙しい中、足を運びいただき、ご指導いただきました栃木県教育委員会の先生方に感謝申し上げます。ありがとうございました。

【取材!!】本校から全国へ発信(リーディングDX)

10月3日(火)、3年2組の英会話の活動を取材していただきました。

本校は、今年度文部科学省が定めるリーディングDXスクール指定校として認可を受けています。栃木県内では4校のみが指定されており、その中の1校となります。リーディングDXスクールは、一人一台端末を有効活用し、これからの時代を担う子供たちに必要な資質・能力を育てる好事例を全国に発信するための研究事業になります。全国の小中高等学校、約200校の取組等は、各学校のWebサイトから見ることができ、地域や校種を超えて様々な取組を参考にし、学校での端末の「普段使い」による教育活動の更なる推進に役立てることができます。本校もホームページ内にリーディングDXのページを作成し、授業の中での活用などを紹介しています。

今回は、GIGA端末を使った英会話学習の取組を、文部科学省YouTubeなどで紹介するための取材でした。活動の撮影後は、生徒と担当教員へのインタビューも実施されました。これからも、GIGA端末の有効活用を目指して、授業や校務に取り組み、紹介して参ります。是非、ホームページ内にある「リーディングDX」のページもご覧ください。

オープンスクール&進路説明会

10月2日(月)、オープンスクールを実施しました。

朝からたくさんの保護者の方に来校いただき、授業の様子や休み時間の様子など、普段の学校の様子をご覧いただきました。本校の目指す学校の姿は「生徒が育ち、教職員が協働し、保護者や地域と連携する学校」です。7月に学校評価アンケートに回答いただきました。2学期はその回答をもとにさらに成長を目指し、教育活動に取り組んでいるところです。生徒たちが「学校を楽しい」と感じるのは、「できた喜び」や「分かった楽しさ」を実感する瞬間です。「授業は学校の生命線」であり、生徒たちの幸せはここにあります。そのためには、思いを分かち合い、喜びを見いだし、仲間を大切にしながら互いを高め合う授業が繰り広げられることが大切です。物や情報を瞬時に手に入れることができる時代になりました。これからの時代、最も大切となる価値は「時間」です。半年後、できるようになったことが増えた自信を胸に進級してほしい。卒業時にはリーダーとしての自信とたくさんの思い出を胸に新たなステージへと歩んでほしい。20年後、現在の生徒たちが保護者となった時、今受けている授業や教育活動を笑顔で自分の子どもに語ってほしい。充実した時間が、生徒たちの幸せに繋がっていると信じています。すべての生徒に幸せな時間、感動の時間を提供することが本校の役割であると考えています。

現在は「VUCAの時代」と呼ばれています。VUCAとは、Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の略語です。つまり、この先は今ある価値観やビジネスモデルなどが通用しない時代だと考えられています。授業は教員が生徒に教え込む講義型の授業スタイルから、生徒自身が活動し、主体的に学んでいく学習へと進化しています。それを可能にしているのは一人一端末のICTを活用した授業です。そして個別最適な学習を可能としています。分からないことがあったり、情報を集めたりするために、友達と協力して学んでいく協働的な学習にも生徒は積極的に取り組んでいます。今後も授業を通して生きる力を育んでいきます。

そして、本日は保護者の皆様に制服についてのアンケートに回答いただきました。ありがとうございました。今回はジャケットの生地と色合いについてアンケートを実施しました。たくさんの保護者の方に見本を手に取ってご覧いただき、回答くださりありがとうございました。これからもチーム南犬飼で力を合わせ、未来の犬中生のために素敵な制服を作っていければ幸いです。ご協力宜しくお願い致します。

3年生は5、6時間目に新体育館で進路説明会を実施しました。進路指導主事から三者面談について、私立高校入試について、県立高校入試についてなど、進路選択に向けて大切な話をしました。また、私立高校のパンフレットや入試要項もお渡ししました。三者面談に向けてお子様と保護者の方でお話をしていただきますようお願い致します。生徒一人ひとりにとって、希望に満ちた進路選択になることを願っています。

東関東マーチングコンテスト♬

10月1日(日)千葉県・成田高校で東関東マーチングコンテストが行われました。8月23日の県予選から約1か月、悔しさをバネに、よりよいパフォーマンスを目指して練習してきました。外での練習は消えてしまうマーキングを書き直したり、体育館ではラインテープを引いたり、練習前の準備も自分たちで行ってきました。放課後の練習をのぞいてみると、各パートごとに3年生がリーダーシップをとった言葉かけが聞こえてきます。「自分の考えを持ち、表現する力」が育まれていることが伝わってきます。

学校での練習の様子①(←ここをクリック)

学校での練習の様子②(←ここをクリック)

結果は”銅賞”でしたが、素敵な先輩たちの姿に、後輩たちは胸打たれるものがあったことでしょう。全員がやり切ったという想いになれる演奏で、前回よりも音質・音量ともにアップし、成長した姿に顧問の先生も「感動して涙が・・・」と話してくれました。

子どもたちにとっても、教職員にとっても、幸せな時間となりましたね。ありがとうございました!!

新人地区大会

9月29日(金)から地区新人大会が行われました。3年生が引退してから約2か月、新チームでの練習で思うようにいかないことに先輩だったら…と感じてしまう日もあったことと思います。それでも、暑い夏の練習も、自分たちで声を掛け合い、励まし合って頑張ってきました。そして、目標に向かって日々努力した成果を発揮してくれていました。

男子バレー・女子バレー 優勝

おめでとうございます!!その他にも陸上・卓球男子・男子ソフトテニス・女子ソフトテニスが県大会出場を決めました。

今大会、負けていても最後まで気持ちを切らさず戦う姿に勇気をもらいました。チームの中の自分の役割をしっかりと果たす姿に頼もしさを感じました。そして、準備や片付けなどの大会運営を手際よくお手伝いする姿に感心しました。

コロナ禍で保護者の皆様の観戦についても随分緩和され、各会場でたくさんの声援をいただきました。子どもたちを支えているのは、応援してくださる方々の想いです。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

次なる目標に向かって頑張れ犬中生

実力テスト

9月29日(金)、3年生は実力テストを行いました。

夏休み以降、徐々に受験を意識し、勉強に集中している3年生。朝の時間や昼休みにも勉強している姿が多く見られるようになりました。確実に根っこ学力(見えない学力)が成長しています。受験に向けて葉っぱ学力(見える学力)が伸びることを期待します。そのためには、日々の努力しかありません。受験は団体戦。3年生みんなで互いに成長し合える環境を作ってほしいと思います。頑張れ受験生!!

3年生から1・2年生にエール!!

明日から始まる新人地区大会に向けて、各部の部長から1・2年生へエールを送りたいということで、お昼の放送で届けました。内容はハッピーボックス(←こちらをクリック)に掲載いたしました。ぜひご一読ください。

部活動の目標の一つに「学年の枠を超え互いに励まし合うなど、諸活動を通して人間関係作りや感謝・思いやりの心を育てるとともに、望ましい人間関係を学ぶ」としています。先輩たちからのエールに、ジンとしながら聞いていた後輩たちだったようです。大きな信頼と憧れの存在である先輩からかけてもらえる言葉には大きな力がありますね。

明日からの地区大会、どの部もガンバレ