学校生活の様子・ブログ

ヤンゴン日本人学校との交流

昨年度本校で勤務していたM先生は今年度ミャンマーのヤンゴン日本人学校へ長期出張をしています。6月22日(木)4校時目に3年生の英語の授業において、オンラインによる交流を行いました。互いの生徒の自己紹介、ALTの先生の紹介や質問、英語を使いながらゲームを行いました。久しぶりにM先生の顔を見られて、生徒は嬉しそうでした。そして、ヤンゴン日本人学校の3年生との交流を楽しんでいました。

今年度、本校はLanguageルームを作りました。 そこでは英語のスピーキングテストを行ったり、英検の面接の練習に使ったり、外国にルーツのある生徒が日本語を勉強したりなど、言語に関わることに活用しています。ALTのK先生は母国のジャマイカのことを掲示し、生徒の興味・関心を高めました。

日本の当たり前は海外では当たり前でないことがたくさんあります。外国のことを知ることで、日本の良さを知ることもできます。世界に目を向け、多角的な視点がもてる生徒に成長してほしいと思います。

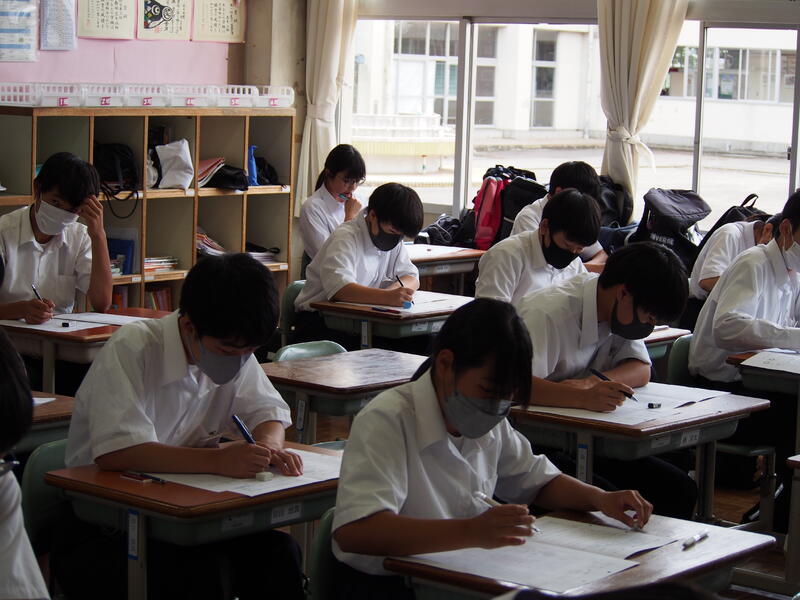

1学期末テスト

6月21日(水)、22日(木)の2日間、1学期末テストが行われます。本日は第1日目でした。学習だより『めばえ』の記事にもあった通り、定期テストは授業で学習したことが、どれくらい定着しているかを確認するためのものです。真剣な表情で問題に向かう姿が印象的でした。

生徒は定期テストに向けて、授業で学んだことを各教科のワークなどを使って学習の定着を図ってきました。分からない問題を友達や先輩、教職員に聞きに行く生徒もおり、主体的に学習に向かう犬中生の姿勢が素晴らしいです。今の時代、情報は私たちの周りに溢れています。どの情報に目を向け、情報の収集、分析・取捨選択するかなどの力もこれからの社会を生き抜く大切な力です。

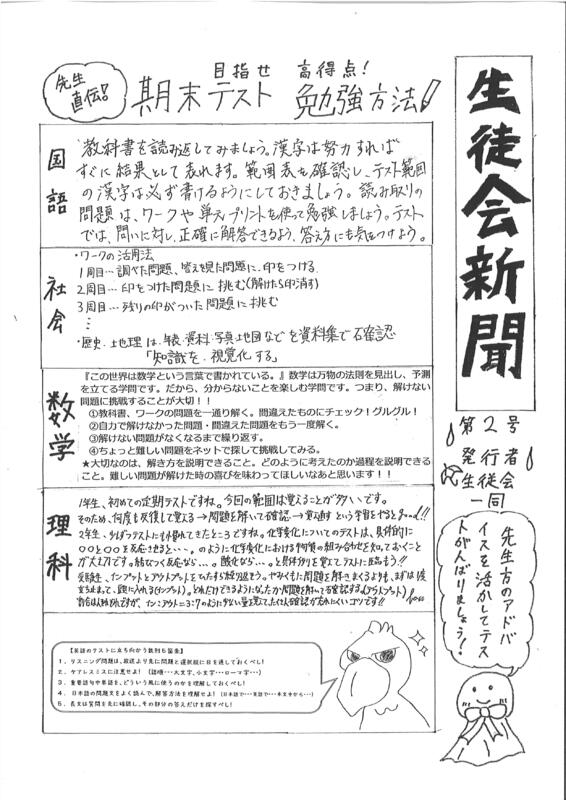

生徒会は各教科の先生にアンケートを取り、テスト勉強のポイントについてまとめ、生徒会新聞として全生徒に配付しました。

さぁ明日の第2日目に向けて、テストまでの残りの時間で何をするかを考え、行動してください。定期テストを通して、学びに向かう人間性が養われています。

子どもたちの安全のために

先日、PTA本部役員の生活指導委員長様が中心となり、登下校時に生徒にとって見通しの悪い箇所の垣根や雑木林を伐採・除草してくださいました。垣根や雑木林の持ち主様も快くご協力してくださり、地域の皆様に支えられて本校があるということを改めて感じる機会となりました。

本校は、『チーム南犬飼(生徒、保護者、地域、教職員)の姿』を掲げ、「保護者・地域の皆様・教職員が一丸となって、生徒の幸せな時間づくりを応援します!」と宣言しています。

・保護者は、進んで動き、自分の姿を示します。

・地域は、交流の機会をつくります。

・教職員は、温かい関わり「3かけ」「3ほめ」を実践します!

今回、保護者の方が生徒の安全な登下校のために進んで動いてくださいました。本当にありがとうございました。

これからも、生徒の幸せな時間づくりのために、チーム南犬飼としてそれぞれの立場でできることに目を向け、力を合わせていければ幸いです。

テスト週間

今週の21日(水)、22日(木)の2日間、1学期末テストが予定されています。テスト週間は朝の時間は読書ではなく、学習を可にしています。

先週末に下野模試が行われ、3年生の多くの生徒が実施したようです。朝から模試について話している様子がありました。そして最近、7時30分に登校し、朝の時間を使って勉強している生徒が多くなってきました。期末テストに向けて、意識を高く持ち、計画的に学習に取り組んでいます。学習に向かう雰囲気を自分たちで作っていく、その姿が素晴らしいです。

真剣に勉強している姿は本当にかっこいい。運動会で「全力だから見られるもの」を経験したことが生かされています。期末テストに向けて全力で頑張ってください!

授業開始の3分課題!!

教室から子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきます。「よし!」「やった~!」「間違えた~!」「終わった~!」覗いてみると、地図のデジタル教科書で都道府県クイズをしていました。

授業開始の3分間、子どもたちがその教科の学びに向かうための工夫です。国語であれば漢字、数学であれば基本的計算などです。3分前着席をするとミニプリントを教科連絡係が配ってくれます。たった3分ですが、年間140時間をかけると、420分ですから、7時間分の学習になります。『雨だれ石を穿つ!』

47都道府県を早い子は3分かからずに正解していました。知識だけでなく、タブレット操作の速さにも目を見張るものがあります。

知識・技能の面では「何を理解しているか・何ができるか」を自分自身が把握して学習に臨むことが大切です。それを思考・判断・表現すること「理解していることを・できることをどう使うか」が鍵になります。これらの学習を通して「どのように社会・世界とかかわり、よりよい人生を送るか」という学びに向かう態度・人間性等が育まれていきます。そして、ボランティア推進会議で話題に上がるような課題を解決していく力が身についていってほしいと願います。