ブログR6

臨海自然教室 その8

活動班に分かれて、班別活動中です。

臨海自然教室 その7

昨日の夜は、海浜自然の家での最後の活動は「マリンキャンドルの集い」です。キャンドルの火を囲みながら今日までの活動を振り返りました。

レクリエーションは、「爆弾ゲーム」「⚪︎×クイズ」「整列ゲーム」をしました。担当の児童を中心に、どのゲームも大盛り上がり!

最後に手を繋いでかりゆし58の「オワリはじまり」の大合唱。サビではリズムに合わせてジャンプ!「一体感を感じた!」と、学年の絆が深まったようです。

今日の日まで準備をしてきたマリンキャンドル実行委員の児童、活動班の班長の児童は「大変だったけど。楽しんでもらえてよかった!」と大きな達成感を感じたようです。

みんな元気に、朝食もしっかり食べて、今日の活動も楽しみます。

臨海自然教室 その6

午後の創作活動は、ジェルキャンドルを作りました。砂を混ぜることに夢中になりすぎて半分以上砂を入れてしまったり、ジェルを入れてもらいに行く途中にガラス細工を倒して何度もやり直して頑張っていたりしていました。また、友達の作品を眺めて互いの良さを認めあっていました。

出来上がりは、持ち帰ってからのお楽しみに!

臨海自然教室 その5

2日目、最初の活動は、野外調理!

鮭飯と魚介類たっぷりの漁師鍋を作ります。班の中で「火起こし担当」「調理担当」に分かれて活動します。

火起こし担当は、「昨日の塩づくりの時は…」と昨日の活動を思い出しながらスムーズに火を起こしていました。

調理担当は、家庭科の調理実習で学んだこと生かしながら「火の通りにくい野菜から入れようよ!」「にんじんはいちょう切りにしようよ!」と、こちらも頼もしい声が聞こえてきました。

「鮭としょうゆの相性がバッチリ!」カニの風味がすごい!」「自分たちで一生懸命作るともっと美味しい!」など、自分たちの手で一生懸命作ったご飯を美味しそうに食べていました。

臨海自然教室 その4

昨夜は、海の図書館と海の展示館で、海のついて調べ学習をしました。

みんな元気に、朝食もしっかり食べて、今日の活動も頑張ります。午前中に野外炊飯、午後は創作活動です。

臨海自然教室 その3

塩づくりとつぼ焼き芋作りをしました。

塩づくりでは、海岸から協力して海水を運び、土鍋の中へ。塩が完成するまで1時間半!「煙が目にしみる!」「火が消えちゃう!」と、初めての火おこしに戸惑いながらも、班の中で交代しながら活動していました。完成した塩は、普段家で使っている塩よりもしょっぱく感じたようです。

つぼ焼き芋作りでは、火おこしからスタート、必死にうちわで扇ぎ、火を起こします。炎が燃え上がると「わー!やったー!」と声が上がりました。活動を通して、火おこしの大変さや昔の人の苦労を感じたようです。

臨海自然教室 その2

館内オリエンテーリングの結果発表!2つの班が満点で1位に輝きました!

その後は昼食!

メンチカツとラーメンが大人気でした。

しっかり食べて、午後の活動も頑張ります!

臨海自然教室 その1

予定通り入所式を終え、元気に館内オリエンティリングを行っています。

5年生が臨海自然教室に出発しました

5年生は茨城県鉾田市にある「とちぎ海浜自然の家」へ、本日から3日間の臨海自然教室に出発しました。

一番の目的は、「事前の準備と、学校ではない場所での集団生活を通して、励まし合ったり、喜び合ったりする体験や、仲間と意見を述べ合い、話し合いの中でお互いに歩み寄るような経験をすることで、相手を思いやり、協力する心を育てる」ということです。

5年生は、さまざまな活動を通し「思いやりと協力」をすることで、逞しくなってくれることでしょう。

ゆうがお壬生

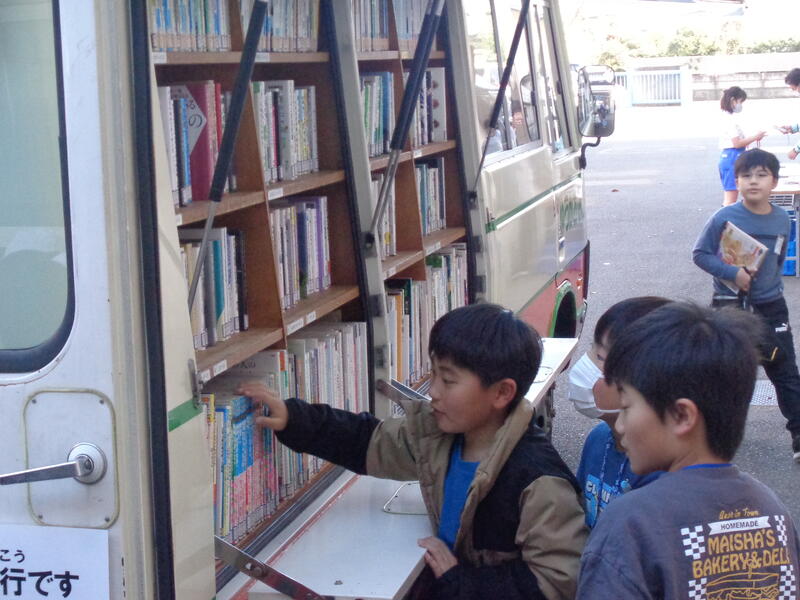

移動図書館「ゆうがおみぶ」の日でした。

どんな本を読もうか真剣に選んでいました。デジタルな時代ですが、アナログな本を読む事も大切です。たくさん読んでくださいね。次回は1月10日です。

低学年「おもちゃ祭り」

1年生と2年生で「おもちゃ祭り」を開催しました。生活科の授業で2年生は、ゴムや風などの力で動くおもちゃを作成しました。2時間目に体育館で1年生と一緒におもちゃ大会をして遊びました。

2年生は、遊び方を実演しながら一生懸命に説明する姿が、1年生は、早く遊んでみたいとそわそわしながら話を聞く姿が、微笑ましかったです。時間いっぱい、楽しく過ごしました。

1年生が体育館を後にするときは、2年生が大きな声で「バイバイ」と言いながら手を振っていました。

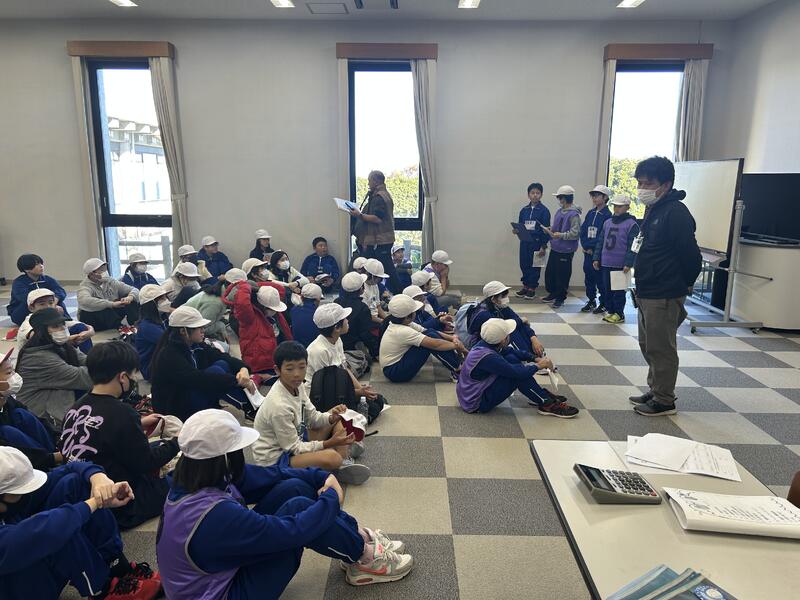

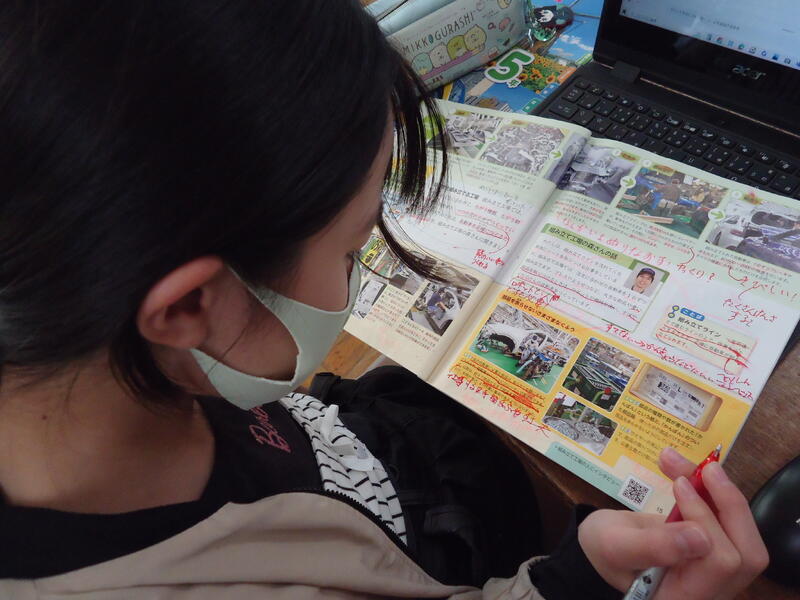

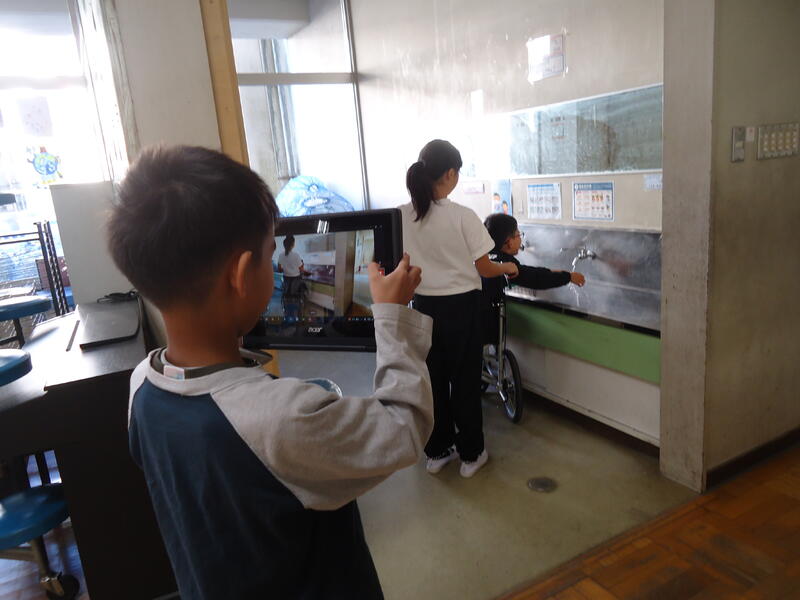

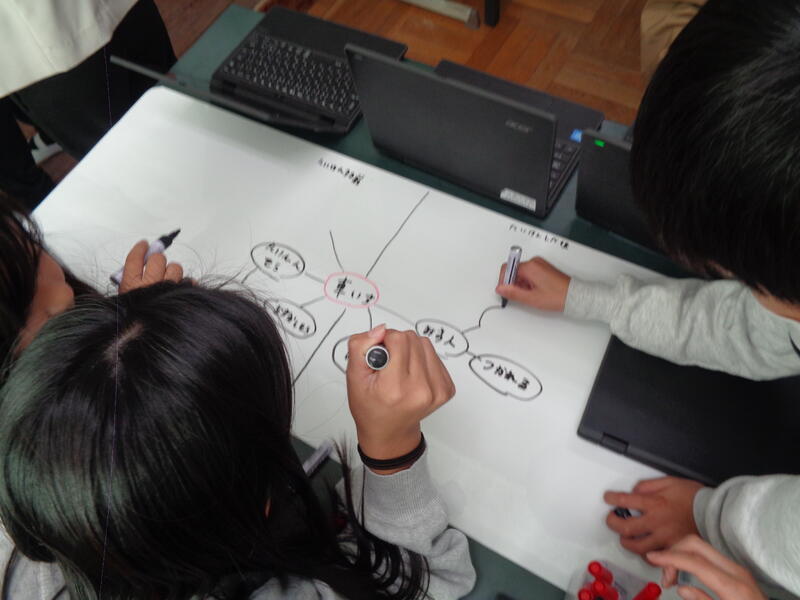

リーディングDXスクール事業指定校授業研究会

12月3日(火)に信州大学准教授 佐藤和紀氏をお迎えし、授業研究会を実施しました。4年生と5年生の授業を皆さんに参観していただきました。佐藤先生から「2クラス共に,自律して学習に取り組み、誰一人遊んでいない、全員が学びに向かっている姿が本当に素晴らしかった。」と評価していただきました。

今年度は本当に多くの方が視察に訪れていたので、今日も50人を超える参観者がいたにもかかわらず、子供たちは、本当に普段通りに授業をしていました。そんな「自律した学習者」に育ってきている子供たち。今後が成長がもっともっと楽しみです。

令和5年度より文部科学省の指定を受け、「子供が主語となる授業づくり」をめざし、個別最適な学びと協働的学びの一体的な学びの充実に努めて参りました。その一端を皆さんに見ていただけたことに感謝いたします。まだまだ、壬生東小の挑戦はつづきます。佐藤先生2年間いろいろとご指導をいただきありがとうございました。そして、これからをよろしくお願いいたします。

なかよし班「共遊」

12月2日(月)のLONG昼休みは、なかよし班での共遊でした。なかよし班ごとに「ドッジボール」「ケイドロ」「だるまさんがころんだ」など、異学年で時間を共有し、笑顔と元気な声が校庭に広がっていました。

1年生 幼稚園との交流会

11月29日(金)に国谷幼稚園の年長さんと交流会を行いました。学校の紹介をしたり、読み聞かせをしたりした後、1年生が作った「秋のおもちゃ」で遊んでもらいました。

最初は、みんな緊張していたけれど、一緒に遊んでいくうちに楽しいそうな声が体育館に響いていました。

児童が、自分が作ったおもちゃの説明を一生懸命にし、園児が楽しそうに遊んでいる姿を満足そうに見ている姿に、頬が緩んでしまいました。

5年生 出前授業「民謡」

28日(木)に5年生は、日本の伝統音楽に親しみ、よさを一層味わえるようにしていくことを目的に民謡「喜峰会」の方をお招きして出前授業をしていただきました。

尺八、三味線、太鼓、ささらなどの楽器も紹介していただきました。三味線の皮は「犬の皮」や「カンガルーの皮」と聞き、「え、猫の皮じゃないの」と思ってしまいました。調べてみると、今は「犬の皮」が主流で、「猫の皮」は非常に貴重な皮のようでした。今と昔で、いろいろな物に変化があるのだなと思える話でした。

「花笠音頭」「こきりこ節」「鬼怒の船頭唄」「ソーラン節」を聴かせていただき、全員で「日光和楽踊り」を唄ってみました。初めての経験の児童が多く、節回しに苦労している様子でした。

日本の伝統音楽に触れるよい機会となりました。快く引き受けて下さった、「喜峰会」の皆様心より感謝申し上げます。

2年生 郵便局見学

2年生は郵便局へ校外学習に行ってきました。私たちが出した手紙がどのように届けられるのかを説明していただきました。子供たちは食い入るような目で、初めて見る機械に感動していました。自分で書いたお手紙を投函する経験もしてきました。

メールやSNSでのやりとりが主流になりつつある今、手書きには手書きの温もりがあります。ちょっとした御礼のあいさつや絵手紙などが届くと温かい気持ちになりますよね。子供たちにもそういった温もりを大切にしていってほしいと思います。

お忙しい中、ご対応くださった郵便局職員の皆様、ありがとうございました。

授業参観・学級懇談

授業参観及び学級懇談を実施しました。児童も保護者の方に自分の頑張っている姿を見てもらい、とても嬉しそうでした。

6年生は、子育て親育ち講座を「えがおのたまご」さんをお迎えして、行われました。

「いのちのおはなし」を演題に、親子でコミュニケーションをとりながら進みました。命の尊さや家族の愛情を実感できる時間となりました。

学級懇談も、保護者同士で懇談をし、話題を共有することができ、保護者同士が繋がる機会がもてたことは、有意義だったと思っております。

保護者の皆様、お忙しい中、授業参観並びに学級懇談に参加していただき、ありがとうございました。

幼稚園との交流会に向けて

1年生は11月29日に行われる国谷幼稚園との交流会に向けて生活科「あきのおもちゃをつくろう」の単元で準備をしていました。

どんぐりや松ぼっくりなどを使い「めいろ」「さかなつり」「マラカス」「どんぐりごま」を作成していました。前回自分たちで遊んだ事をもとに、「もっと、園児が楽しく遊ぶために」とくふうしていました。

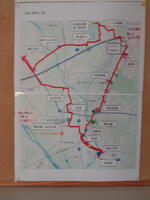

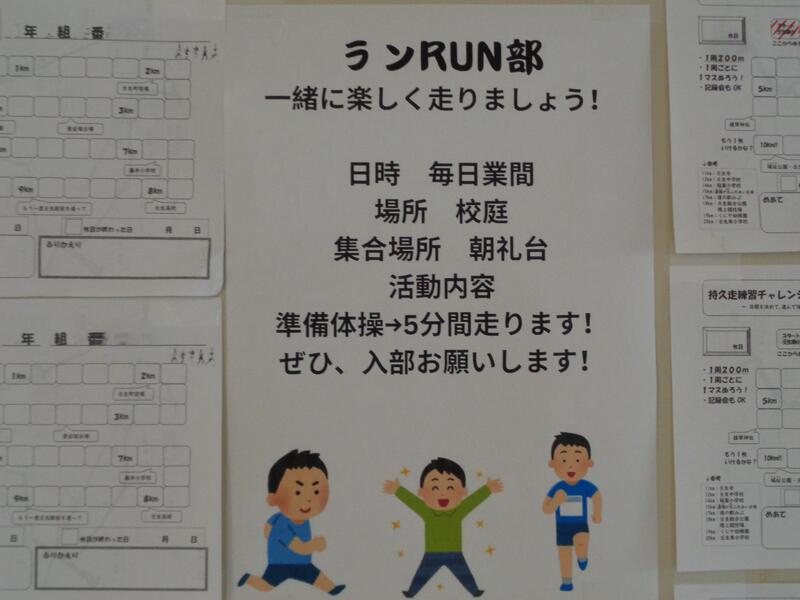

持久力チャレジ月間

「持久力チャレンジ月間」が始まっています。自分自身の目標に向かって、「挑戦」を続けてほしいと思います。

持久走には、5つの効果があります。「持久力の向上」「筋力の向上」「自身の体力や限界を知ること」「自身の精神力と向きあうこと」「自己の目標を達成すること」の5つです。

児童有志で 「ランRUN部」を発足しました。何事も、みんなで楽しもうとする児童が育っています。

第3回学校運営協議会

3回目の学校運営協議会を行いました。「家読ふれあい読書」の家読コンテストの審査を行いました。「甲乙つけがたく、どれも素晴らしい」「家族の会話があるのを想像してしまい、いいなあと思う」などの御意見をいただきました。

お忙しいところ参加いただいた、委員の方ありがとうございました。感謝申し上げます。