2024年6月の記事一覧

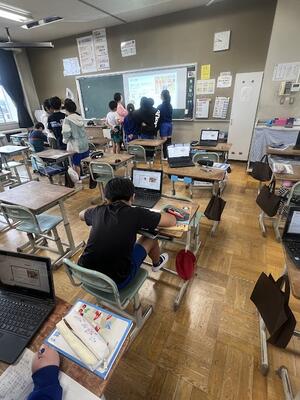

学習環境を整えること

「個別最適な学び」と「協働的な学び」を実現するために、授業中にいろいろな姿が見えています。「先生と学ぶ」「友達と学ぶ」「一人で学ぶ」自分のタイミングで学びを進めています。

下の写真は、ある児童が、自分の席を離れ友達や先生と学ぶために離席しています。きちんとイスがしまわれ、机上が整理されています。

4時間目は、給食の準備が整えてから特別教室で勉強している学級です。

学習環境をきちんと整えて、学びに向かっているクラス、児童がたくさん増えてきました。とてもうれしい事です。

「時を守り、場を清め、礼をただす」という言葉があります。この言葉は、哲学者であり教育者でもある森信三先生の教えの一つです。

毎日の学校生活の中には、いろいろな出来事や様々な場面があります。その一つ一つを一生懸命に守り、やり抜こうと努力する子供たちに、その行為のすばらしさ、それを続けることが自分を育て、よりよい未来につながっていくことを伝えていきたいと思います。

6年古墳巡り

6年生の社会科では、歴史の学習が始まりました。

壬生町には古墳がたくさんあるということで、今日は見学に行ってきました。

まずは、町の歴史民俗資料館へ。「壬生町にはいくつくらい古墳があるでしょうか。」という問いに「5つくらいかな」と話していた子供たち。300以上の古墳があると聞くと、「ええっ!そんなに⁈」と目を丸くしていました。

様々な出土品を実際に見たり、触れたりしながら、大昔の人々の技術や工夫に感心する声も聞こえました。

次に、車塚・牛塚古墳と愛宕塚古墳へ。

車塚古墳では、石室(棺を納めた場所)に実際に入ってみました。古墳の広さや高さを実感し、ここでも、当時の人々の努力に感心する声が。

愛宕塚古墳では、埴輪探しをしました。雨上がりだったので、土が流され、たくさんの埴輪のかけらを見つけることができました。

子供たちからは、「壬生町は、古墳を作るのに適した場所(大きな川がある)ということを知った」「実際に見ると、歴史は面白くなる」などの振り返りがありました。これからの学習につなげていきたいと思います。

教育委員による学校訪問

町の教育長様をはじめ、教育委員様、教育委員会事務局の皆様が壬生東小の教育活動を視察にいらっしゃいました。

校長室で学校の概要や本校ならではの取組について懇談をしたあと、2・3校時に授業を参観していただきました。

訪問していただいた皆様からは、

「明るく元気に授業に取り組む姿が見られた。」「先生方も児童たちも授業を楽しんでいる。」「考えさせる、作業させる、発表させるなど、子供が主語の学びを感じた。」「ねらいが簡潔明瞭でわかりやすい先生が多い」等、多くの本校の良さを見取っていただきました。

教育委員の皆様並びに教育委員会の皆様、お忙しい中御来校いただきありがとうございました。今後とも、御指導よろしくお願いいたします。

4年 町しせつめぐり

町しせつめぐりをしてきました。「清掃センター」「中央配水場」「水処理センター」を見学してきました。清掃センターでは、ごみがどのように分別させ処理されているのか、中央配水場では、生活に必要な水がどのように管理されているか、水処理センターでは、生活で使った水が徐々にきれいになっていく様子を勉強してきました。 「ごみ処理場のクレーンがすごく大きかった」「水処理施設は広かった」「すごい楽しかった」と、児童が感想を話してくれました。「百聞は一見に如かず」やはり、体験や見学することは大切ですね。

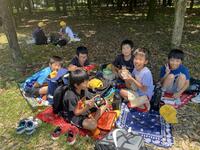

お昼にはみんなで楽しくお弁当を食べました。保護者の皆様、御協力ありがとうございました。

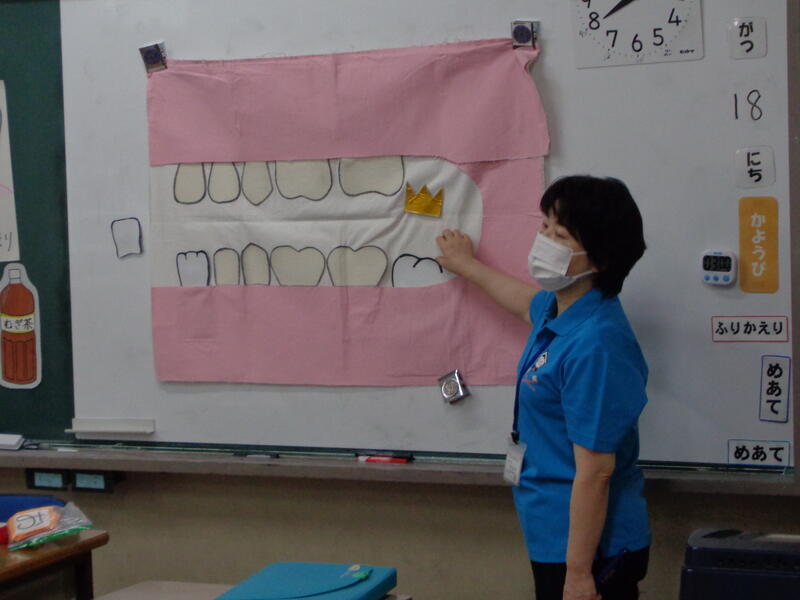

歯磨き教室

6月18日5時間目に1年生が歯磨き教室を行いました。歯科衛生士さん2名にお越しいただき、第一大臼歯の話、間食の取り方、かむことの大切さ、第一大臼歯の磨き方について教えていただきました。

食事でも力を発揮するときでもとても重要なのが第一大臼歯です。親知らずを除く28本の歯があるときの咀嚼率が100%だとすると第一大臼歯がなくなっただけで咀嚼率は60%まで下がってしまうそうです。「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」をめざして、しっかり歯磨きをして、定期検診を受けたいものです。

「人権の花」贈呈式

「人権の花」贈呈式を行いました。人権擁護委員さんから、学校に「人権の花」をいただきました。マリーゴールドや百日草など、110株の花をいただきました。

「人権の花」の贈呈式のねらいは、子供たちが協力して花を育てることによって、生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み、優しさと思いやりの心を育成することです。

代表児童は、「こんなにたくさん素敵な花をくださりありがとうございます。私は花を見ると、四季を感じたり、自然と笑顔になれたりと、豊かな気持ちになります。笑顔があふれる壬生東小になるために、今回いただいた花を一生懸命育てて、この花を通じて誰かの笑顔が増えてほしいと思います。」と感謝の気持ちを伝えました。

全校集会

LONG昼休みの時間に、全校集会を行いました。とちぎ未来アスリートプロジェクト、陸上記録会、の表彰を行いました。代表児童は立派な態度で表彰状を受け取っていました。

表彰の後は、校長から少し話をしました。「ふわふわ言葉」のように、自分も相手も、そしてみんなが優しい気持ちに慣れる言葉を使うようにしてほしい。皆さんに「言葉を大切にしてほしい」と言うことをお話ししました。1学期も残り一ヶ月となりました。クラスの友達とより仲良くなって、楽しい夏休みが迎えられるといいなと思います。

2年生「町たんけん」

2年生が町たんけんに出かけました。目的は、公共の施設や地域の施設に興味・関心を持ち、地域の人々と適切に接することができるということです。国谷駅・鳥春ガソリンスタンドコース、児童館コース、ハイウェイパークコース、コープおもちゃのまち店コース、消防署コース、のぞみホームコースの6つのコースに分かれて、見学をさせていただいたり、詳しく説明していただいたりしました。子どもたちは、素直な疑問をたくさん抱き、その都度「これは何ですか?」「どうやって使うのですか?」など思い思いの質問をしていました。担当の方々に丁寧に答えていただき、新しい発見や気付きがありました。生まれて7~8年で、こんなにもいろいろなことに興味を持ち、自分が住んでいる町を知りたいと表現できる子どもたちに成長していることを嬉しく思いました。

引率には、保護者の方の御協力をいただきました。暑い中御協力をいただき大変ありがとうございました。

演劇鑑賞会「オズの魔法使い」

県民の日を週末に控え、県民の日記念「演劇鑑賞会」を開催しました。「劇団ポプラ」の方をお迎えしました。

ミュージカル「オズの魔法使い」を鑑賞しました。本物の舞台芸術を鑑賞する機会はなかなかありません。児童は食い入るように鑑賞していました。

「オズの魔法使い」はライマン・フランク・バームの児童書です。この作品には、「願いごとは誰かに叶えてもらうのではなく、自分自身で掴み取れるものだ」というメッセージが込められている気がします。児童の皆さんに読んでほしい作品のひとつです。

水泳の学習が始まりました

今日は、3年生が初めて大きいプールに入りました。最初は、「深いの怖いなあ」などと言っていた児童もいましたが、水泳の学習が始まると、みんな笑顔で楽しいそうにしていました。

今年初めての水泳の時間なので、プールに入る際の注意をよく聞き確認していました。

論語検定を行っています

5月7日から校内論語検定を行っています。7月5日までを検定期間とし、中・低・高学年の順で行っています。

各教室で、担任の先生の検定で合格した後、校長室で最終検定です。みんな緊張した面持ちで検定に臨みます。上手にできなくても、繰り返し挑戦し、最終的には全員合格を目指します。

壬生東小では以下の3つの目的で、論語教育を推進しています。

・1年間に3章ずつ、6年間で18章の論語が暗唱できるようにする。

・論語の暗唱を通して、姿勢や口形、声の大きさや速さなどに注意して、はっきりとした発音で読む力を育成する。

・暗唱した論語の内容に触れ、その考え方や見方を生活に生かそうとする態度を育てる。

検定が終わった後も、論語に触れ続けるために、お昼の放送での「今日の論語」や町の論語検定にもチャレンジできるようにしていきます。

壬生町小学校 陸上記録会

天気にも恵まれ、壬生町小学校 陸上記録会が実施されました。この1ヶ月間、自己の記録向上を目指し努力してきました。児童は、競技に全力で取り組んでいました。

思うような結果にならなかった児童もいるかもしれませんが、「目指すべきものができた」と、ポジティブに捉えてほしいと思います。

なかよしグリーン活動

お昼休みの時間に、なかよしグリーン活動を行いました。栽培委員会が、壬生東小を花いっぱいにしようと計画しました。

なかよし班ごとに鉢やプランター、花壇に花を植えました。たくさんの花が咲き誇る季節が待ち遠しいです。

歯と口の健康週間

6月4日(火)から10日(月)まで「歯と口の健康週間」です。

壬生東小では、お昼の放送を利用して啓発を図ります。今日は、委員会活動の時間に、保険員会がその準備をしていました。作文を読んだり、クイズを出したりして、歯と口の健康について考えます。

令和6年度のテーマは「歯を見せて、笑える今を未来にも」です。壬生東小も、歯磨き指導などを通して、健康な歯を長く維持できるように啓発しています。保護者の皆様、もし、虫歯になってしまった場合には、早めの治療をお願いいたします。